Показатели кровотока в проксимальном и дистальном участках внутренней яремной вены в норме и при артериальной гипертензии

Автор: Дическул М.Л., Куликов В.П.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4-1 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цветовое дуплексное сканирование внутренних яремных вен (ВЯВ) выполнено у 30 добровольцев и 21 пациента с артериальной гипертензией. Цель: сравнительная оценка показателей кровотока в проксимальном (на уровне нижней луковицы) и дистальном (на уровне ВСА) участках ВЯВ в норме и при артериальной гипертензии (АГ). Исследование показало, что у здоровых величина усредненной по времени максимальной скорости кровотока в ВЯВ не зависит от места измерений, тогда как максимальная скорость кровотока увеличивается от дистальной части по направлению к нижней луковице. У пациентов с АГ величина площади ВЯВ как в проксимальном, так и дистальном отделе достоверно больше, чем в группе сравнения. Максимальная и усредненная по времени максимальная скорости кровотока в дистальном отделе ВЯВ у здоровых и пациентов с АГ статистически значимо не различаются. При нарушенной форме допплеровского спектра на уровне нижней луковицы ВЯВ вследствие флебэктазии или экстравазальной компрессии для повышения точности оценки состояния венозного оттока от мозга целесообразно изучать показатели кровотока в дистальном отделе ВЯВ (на уровне ВСА).

Дуплексное ангиосканирование, внутренняя яремная вена

Короткий адрес: https://sciup.org/14919603

IDR: 14919603 | УДК: 612.134

Текст научной статьи Показатели кровотока в проксимальном и дистальном участках внутренней яремной вены в норме и при артериальной гипертензии

Внутренняя яремная вена является главным путем оттока венозной крови из полости черепа при горизонтальном положении тела. Обычно размеры и скорость кровотока оценивают в проксимальной части ВЯВ – на уровне ее нижней луковицы [1, 3, 4]. Измеряют диаметр просвета ВЯВ [3, 5] или площадь его поперечного сечения [1, 2, 4, 6]. У пациентов с АГ нередко выявляется экстрава-зальная компрессия ВЯВ на уровне нижней луковицы вследствие повышенной пульсовой подвижности и деформации общей сонной артерии, что приводит к локальному ускорению кровотока в месте компрессии [1, 3, 4]. С другой стороны, для пациентов с АГ считается характерным выраженное расширение нижней луковицы ВЯВ и, как следствие этого, регистрация низкоскоростного кровотока, нередко периодического (по фазам дыхания или в момент систолы сердца) [1, 3]. Флебэктазия проксимальной части ВЯВ у пациентов кардиологического профиля может объясняться и приемом нитратсодержащих препаратов. Вышеуказанные локальные нарушения гемодинамики в ВЯВ у пациентов с АГ могут снижать достоверность измерения венозного оттока от мозга и маскировать его изменения. Для повышения точности оценки состояния венозного оттока от мозга мы попытались определить другую, альтернативную нижней луковице ВЯВ, точку измерений кровотока. Как известно, дистальная часть ВЯВ является непосредственным продолжением сигмовидного синуса и достоверно отражает венозный отток из полости черепа. Нам представилось целесообразным исследование венозного кровотока в доступной для локации дистальной части ВЯВ. Цель работы: сравнительная оценка показателей кровотока в проксимальном и дистальном участках ВЯВ.

Материал и методы

Цветовое дуплексное сканирование внутренних яремных вен выполнено у 30 добровольцев без заболеваний органов дыхания и кровообращения, симптомов венозной дисциркуляции. Они составили группу сравнения и включали 12 мужчин и 18 женщин в возрасте от 18 до 50 лет. В группу патологии вошли пациенты кардиологического отделения (21 человек) в возрасте от 49 до 77 лет (7 мужчин и 14 женщин). Все больные получали стандартную терапию по поводу АГ I или II степени (ESH, 2007). В 30% случаев АГ сочеталась с ишемической болезнью сердца (ИБС) в виде стенокардии. Длительность заболевания АГ во всех случаях превышала пять лет. В исследование не включались лица с гемодинамически значимыми деформациями внутренних сонных артерий по данным дуплексного сканирования. У испытуемых обеих групп было получено информированное согласие об участии в исследовании.

Изучение параметров кровотока во внутренних яремных венах проводили при помощи ультразвуковой системы Vivid-3 Pro (GE, США) линейным датчиком с частотой 6–10 МГц в положении пациента “лежа на спине”, избегая переразгибания головы. Измерение площади и запись допплерограммы спектра кровотока выполняли в правой и левой ВЯВ. Кровоток в проксимальном отделе ВЯВ оценивали на уровне нижней луковицы (НЛ). Для стандартизации измерений в дистальном отделе ВЯВ, учитывая вариабельную визуализацию, использовали точку в проекции внутренней сонной артерии (ВСА), отступив 1,5–2 см от места бифуркации общей сонной артерии, где ВЯВ расположена параллельно ВСА и доступна локации в 100% случаев. Площадь поперечного сечения измеряли в В-режиме (S, см2), по допплерограмме регистрировали максимальную линейную скорость кровотока

(V max , см/с) и усредненную по времени максимальную скорость кровотока (V mean , см/с).

Статистический анализ выполнялся с помощью программы STATISTICA 6.0 для Windows. Количественные данные представлены в виде медианы и значений 5 и 95% – отрезных точек процентильного распределения (Ме [5; 95]). Полученные результаты сравнивались при помощи критерия Манна–Уитни. Cтатистическая значимость различий для всех исследуемых параметров принималась при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Показатели кровотока во внутренних яремных венах у испытуемых обеих групп представлены в таблице.

Величина площади поперечного сечения ВЯВНЛ в группе сравнения соответствовала результатам других авторов [2, 4, 6], и правая ВЯВ оказалась значимо больше левой, что также не разнится с опубликованными данными [5], тогда как площадь ВЯВВСА различий с обеих сторон не имела. У пациентов с АГ право-левые различия размеров ВЯВ в обеих точках измерений отсутствовали, и величины площади ВЯВ у них были достоверно больше, чем в группе сравнения. В обеих группах площадь ВЯВВСА отличалась значимо меньшей площадью ВЯВ на уровне нижней луковицы.

Скорости кровотока в правой и левой ВЯВ достоверно не различались, поэтому были проанализированы суммарно с обеих сторон как у здоровых участников, так и у пациентов с АГ. В группе сравнения средние значения максимальной скорости кровотока в области нижней луковицы не разнились с ранее предложенными нормативами [2–4] и были больше, чем величина Vmax на уровне ВСА, тогда как величины усредненной по времени ско-

Таблица

Показатели кровотока во внутренней яремной вене у испытуемых обеих групп

|

Показатели |

Группы сравнения (n=60) |

Пациенты с АГ (n=42) |

||

|

ВЯВ НЛ |

ВЯВ ВСА |

ВЯВ НЛ |

ВЯВ ВСА |

|

|

S, см2 |

||||

|

Правая ВЯВ |

1,16 [0,55; 1,85] |

0,44 [0,20; 0,90] x |

2,14 [0,74; 3,47]* |

0,66 [0,27; 1,23]* x |

|

Левая ВЯВ |

0,85 [0,35; 1,54] |

0,41 [0,19; 0,70] x |

1,57 [0,60; 3,29]* |

0,81 [0,22; 1,54]* x |

|

Vmax, см/с |

28,7 [12,0; 54,0] |

21,8 [9,5; 40,8] x |

12,8 [5,1; 43,0]* |

16,9 [8,9; 31,6] x |

|

Vmean, см/с |

15,9 [4,1; 34,0] |

15,4 [5,4; 30,5] |

6,5 [3,6; 20,6]* |

13,0 [5,9; 25,7] x |

Примечание: количественные данные представлены в виде медианы, 5-го и 95-го процентилей (Ме [5; 95]); n – количество исследованных сосудов; S, см 2 – площадь поперечного сечения ВЯВ; Vmax, см/с – максимальная скорость кровотока; Vmean, см/с – усредненная по времени максимальная скорость кровотока; * – достоверность различия по отношению к группе сравнения при p<0,001; х – достоверность различия по отношению к ВЯВНЛ при p<0,05.

АБ

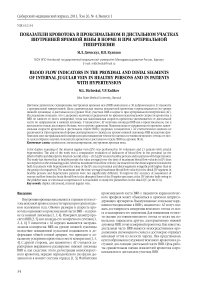

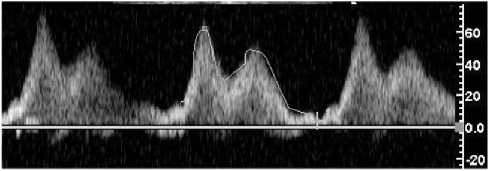

Рис. 1. Пациентка К., 53 г. А – низкоскоростной периодический спектр в ВЯВ на уровне нижней луковицы (Vmax=7,3); Б – нормальный спектр кровотока в ВЯВ на уровне ВСА (Vmax=19,8 см/с; Vmean=9,3 см/с). Видна альтернация спектра по фазам дыхания

А

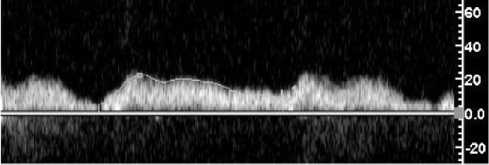

Рис. 2. Пациент П., 56 л. А – высокоскоростной спектр кровотока в ВЯВ на уровне нижней луковицы (Vmax=62,5 см/с; Vmean=32,3 см/с); Б – нормальный спектр кровотока в ВЯВ на уровне ВСА (Vmax=22,7 см/с; Vmean=15,7 см/с)

Б

рости кровотока между точками замеров не различались. У пациентов с АГ величины Vmax и Vmean в ВЯВ на уровне нижней луковицы были значимо меньше, чем в группе сравнения, но при оценке данных показателей в дистальном отделе ВЯВ мы не установили межгрупповых различий. В отличие от здоровых в группе патологии VmeanВСА была значимо выше, чем VmeanНЛ, что, вероятно, можно объяснить большей величиной площади ВЯВНЛ и, соответственно, меньшими скоростными показателями кровотока [3]. У восьми пациентов (19%) при флебэктазии на уровне нижней луковицы форма допплеровского спектра была нарушена по типу “периодического” по фазам дыхания или в момент сердечной систолы (рис. 1), а доп-плерограмма в дистальном отделе ВЯВ имела нормальные характеристики.

В трех случаях (7%) была выявлена деформация ОСА с экстравазальным воздействием на ВЯВНЛ, и регистрировался высокоскоростной кровоток, который недостоверно отражал состояние венозного мозгового оттока, т.к. показатели кровотока в ВЯВВСА были в диапазоне нормальных (рис. 2).

Учитывая, что мы не установили существенных различий между группами здоровых и больных по величинам скорости кровотока в ВЯВВСА, для оценки венозного оттока от мозга целесообразно определять скоростные показатели в дистальном отделе ВЯВ, особенно при нарушенном спектре кровотока в ВЯВНЛ.

Выводы

-

1. У здоровых лиц величина усредненной по времени максимальной скорости кровотока в ВЯВ не зависит от места измерений, тогда как максимальная скорость кровотока увеличивается от дистальной части по направлению к нижней луковице.

-

2. У пациентов с АГ величина площади ВЯВ как в про-

- ксимальном, так и в дистальном отделе достоверно больше, чем в группе сравнения.

-

3. Максимальная и усредненная по времени максимальная скорости кровотока в дистальном отделе ВЯВ у здоровых и пациентов с АГ статистически значимо не различаются.

-

4. При нарушенной форме допплеровского спектра на уровне нижней луковицы ВЯВ целесообразно оценивать показатели кровотока в дистальном отделе ВЯВ (на уровне ВСА).

Список литературы Показатели кровотока в проксимальном и дистальном участках внутренней яремной вены в норме и при артериальной гипертензии

- Бокерия Л.А., Бузиашвили Ю.И., Шумилина М.В. Нарушения церебрального венозного кровообращения у больных с сердечно-сосудистой патологией (головная боль, ишемия, артериосклероз). -М.: НЦССХ им. А.Н. Бакулева, 2003. -162 с.

- Иванов А.Ю., Панунцев В.С., Кондратьев А.Н. и др. К вопросу о некоторых механизмах физиологии венозного оттока по венам шеи//Клиническая физиология кровообращения. -2009. -№ 3. -С. 16-21.

- Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Церебральное кровообращение и артериальное давление. -М.: Реальное время, 2004. -304 с.

- Семенов С.Е. Цветовое дуплексное сканирование и транскраниальная допплерография при обструктивных нарушениях церебрального венозного кровообращения//Ультразвуковая допплеровская диагностика в клинике/под ред. Ю.М. Никитина, А.И. Труханова. -Иваново: МИК, 2004. -С. 215-240.

- Cormio M., Robertson C.S. Ultrasound is a reliable method for determining jugular bulb dominance//J. Neurosurg. Anesthesiol. -2001. -Vol. 13, No. 3. -Р. 250-254.

- Valdueza J.M., von Munster T., Hoffman O. et al. Postural dependency of the cerebral venous outflow//Lancet. -2000. -Vol. 355, No. 1. -P. 200-201.