Показатели саморегуляции в студенческом возрасте

Автор: Оксина И.Ю.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследование саморегуляции, как процесса, обеспечивающего целенаправленное управление поведением, эмоциями и когнитивными процессами, актуально в студенческом возрасте. Выборку исследования составили 60 студентов ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (юноши и девушки). Анализ результатов выявил сформированность основных показателей саморегуляции студентов.

Саморегуляция, стиль саморегуляции, студенческий возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/170210865

IDR: 170210865 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-120-124

Текст научной статьи Показатели саморегуляции в студенческом возрасте

Понятие саморегуляции занимает центральное место в психологических исследованиях, как в отечественной, так и в зарубежной науке, поскольку затрагивает фундаментальные аспекты человеческого поведения, деятельности и адаптации к окружающей среде. В широком смысле саморегуляция рассматривается, как способность индивида контролировать своё поведение, эмоции и когнитивные процессы для достижения поставленных целей и эффективного функционирования в различных жизненных ситуациях.

В отечественной психологии изучение саморегуляции берет начало в работах Л.С. Выготского, П.К. Анохина, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Д. Шадрикова и других авторов, которые рассматривали её как важнейший механизм психической активности человека.

Саморегуляция является сложным многокомпонентным процессом, обеспечивающим целенаправленное управление поведением, эмоциями и когнитивными процессами в соответствии с актуальными задачами и долгосрочными целями личности.

Значительный вклад в разработку концепции саморегуляции внесла В.И. Моросанова, которая сформулировала представления о стилях саморегуляции поведения и разработала соответствующие методики для их изучения. Методика «Стиль саморегуляции поведения, ССПМ», активно используется в практических исследованиях, поскольку позволяет выявить индивидуальные различия в стратегиях регуляции деятельности [1].

В работах В.И. Моросановой саморегуляция определяется как целостная система вза- имосвязанных процессов, включающих осознание целей, моделирование значимых условий, программирование действий, их реализацию, оценку результатов и при необходимости внесение корректив. Важным аспектом предложенной модели является наличие индивидуальных различий в стиле саморегуляции, что подтверждается эмпирическими исследованиями, проведёнными с применением методики «Стиль саморегуляции поведения, ССПМ». Методика основана на выделении таких компонентов, как целеполагание, моделирование значимых условий, программирование, оценка результатов и гибкость, что даёт возможность рассматривать саморегуляцию не как единый механизм, а как комплекс динамических процессов, обеспечивающих адаптивность личности [2].

В зарубежной научной традиции саморегуляция изучается в рамках различных теоретических подходов, включая когнитивноповеденческую, социально-когнитивную и нейропсихологическую перспективы. Исследователи подчёркивают роль саморегуляции в достижении долгосрочных целей, управлении эмоциональными реакциями и контроле над импульсивным поведением.

Одной из ключевых фигур в исследовании саморегуляции является А. Бандура, который рассматривал её через призму концепции самоэффективности и социальной когниции. Согласно его взглядам, саморегуляция включает в себя три ключевых компонента: самонаблюдение, самооценку и саморегуляторную реакцию, которая проявляется в формировании поведения, соответствующего внутренним целям и ожиданиям [3].

Важную роль в изучении саморегуляции сыграли работы Р. Баумайстера. Баумайстер акцентирует внимание на ограниченности ресурсов саморегуляции, указывая, что способность контролировать поведение истощается при длительном использовании, но может быть развита с помощью специальных техник [4].

Исследования У. Мишела, в частности известный эксперимент с маршмеллоу, демонстрируют, что высокая способность к самоконтролю в детстве коррелирует с успешностью во взрослой жизни [5].

В общем и целом, анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о высокой значимости саморегуляции как комплексного феномена, включающего когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты. В отечественной психологии акцент делается на структурно-функциональный анализ регуляторных процессов, тогда как в зарубежных исследованиях большее внимание уделяется когнитивным и социальным факторам, влияющим на саморегуляцию. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что дальнейшее изучение саморегуляции требует комплексного подхода, сочетающего теоретические разработки и эмпирические исследования, направленные на выявление индивидуальных и ситуационных факторов, определяющих успешность саморегуляции в различных сферах жизни.

Важную роль играет процесс формирования самоконтроля и саморегуляции в студенческом возрасте. В это время молодые люди начинают осознавать важность дисциплины и ответственности, что связано с необходимостью совмещения учебы, личной жизни и, возможно, работы. Всё это требует от них развития навыков планирования времени, управления стрессом и принятия самостоятельных решений.

Исследование проводилось в 2025 году. Количество участников исследования составило 60 человек, из которых 38 девушек (63%) и 22 юноши (37%). Выборка состояла из студентов психологического, медицинского и физико-технического направлений подготовки.

Методика «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова) включает шкалы, позволяющие получить комплексную картину саморегуляции: планирование, моделирование, программирование, оценка результатов, гибкость и общий уровень саморегуляции.

Шкала «Планирование». Высокие показатели по данной шкале указывают на сформированную потребность в осознанном планировании деятельности, планы в этом случае реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно.

Шкала «Моделирование». Высокие показатели по данной шкале говорят о способности выделять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что проявляется в соответствии программ действий планам деятельности и принятым целям.

Шкала «Программирование». Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о сформировавшейся у человека потребности продумывать способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей. Программы разрабатываются самостоятельно, гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех.

Шкала «Оценивание результатов». Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки, сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки результатов. Человек адекватно оценивает рассогласованность полученных результатов с целью деятельности, а также приведшие к этому причины, гибко адаптируясь к изменению условий.

Шкала «Гибкость». Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о пластичности системы саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий, что позволяет адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать поставленную задачу в ситуации риска.

Шкала «Самостоятельность». Наличие высоких показателей по шкале свидетельствует об автономности в организации активности человека, его способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход её выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности.

Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень саморегуляции» . Высокие показатели свидетельствуют об осознанности и взаимосвязанности в общей структуре индивидуальной регуляции регуляторных звеньев.

По результатам исследования саморегуляции видим, что достоверных различий между группами по выделенным показателям не выявлено, так как p>0,05. В связи с этим, дальнейший анализ будет представлен в целом по выборке.

Таблица. Сравнительный анализ показателей саморегуляции (по H-критерия Краскала-Уоллиса)

|

Направление подготовки |

В целом по выборке |

Психологическое направление подготовки |

Медицинское направление подготовки |

Физико-техническое направление подготовки |

p |

|

Шкала планирование |

5,93 |

5,70 |

6,15 |

5,95 |

,942 |

|

Шкала моделирование |

5,75 |

5,85 |

5,80 |

5,60 |

,988 |

|

Шкала программирование |

6,4 |

6,30 |

6,75 |

6,15 |

,435 |

|

Шкала оценивание результатов |

6,0 |

6,00 |

6,45 |

5,65 |

,198 |

|

Шкала гибкость |

5,9 |

6,00 |

6,05 |

5,65 |

,779 |

|

Шкала самостоятельность |

5,55 |

5,55 |

5,60 |

5,50 |

,993 |

|

Общий уровень саморегуляции |

30,53 |

30,25 |

31,75 |

29,60 |

,208 |

Шкала «Программирование» представлена высокими показателями (6,4). Студенты эффективно планируют свои действия с учётом множества переменных и имеющихся возможностей, что позволяет им успешно достигать поставленных целей.

Шкала «Оценивание результатов» представлена средними показателями (6,0). Студенты могут оценивать свои успехи и неудачи, однако их анализ не отличается глубиной и объективностью в понимании причин достижений или ошибок.

Шкала «Планирование» также представлена средними показателями (5,93). Студенты имеют и эффективно применяют навыки постановки целей и планирования для оптимизации своей работы и достижения поставленных задач.

Шкала «Когнитивная и поведенческая гибкость» (5,9). Несмотря на то, что студенты проявляют адаптивность к переменам, быстрое переключение между стратегиями или подходами при столкновении с неожиданными обстоятельствами могут представлять для них определенную проблему.

Шкала «Моделирование» (5,75). Средние баллы говорят о том, что уровень развития навыков моделирования у студентов позволя- ет предвидеть возможные последствия своих действий, однако этот навык ещё требует совершенствования.

Шкала «Самостоятельность» показала самые низкие баллы (5,55). Студенты способны к самостоятельному принятию решений и действиям, однако иногда им может потребоваться помощь, дополнительная мотивация или поддержка.

Общий уровень саморегуляции студентов средний (30,53). Им свойственны навыки планирования, прогнозирования и анализа собственной деятельности, но есть возможность их дальнейшего развития.

Как указывалось выше, достоверных различий между группами студентов с учётом направления подготовки по выделенным показателям саморегуляции не выявлено. Однако, можно видеть (см. таблицу), что показатели саморегуляции студентов медицинского направления подготовки незначительно, но превышают показатели саморегуляции студентов психологического и физико-технического направлений подготовки. Студенты медицинского направления подготовки имеют более высокие показатели саморегуляции по шкалам «Планирование», «Программирование», «Оценивание результатов», «Когнитив- ная и поведенческая гибкость», «Самостоятельность» по сравнению с другими. Студенты уверенно планируют своё поведение, ставят конкретные цели и умеют оценивать собственные достижения.

По шкале «Моделирование» такой тенденции не наблюдается. Известно, что способность к гибкому поведению и эффективная саморегуляция способствуют позитивному отношению к жизни, личностному росту, балансу эмоций и общему чувству благополучия. Напротив, чрезмерное моделирование и излишняя гибкость могут приводить к дисбалансу в эмоциональной сфере.

Более высокие показатели студентов медицинского направления подготовки по шкале «Общий уровень саморегуляции », вероятно, объясняются тем, что высокий процент студентов этой группы имеют развитую саморегуляцию.

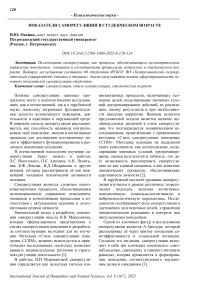

Результаты по шкале «Общий уровень саморегуляции» с учётом направления подготовки студентов представлены на следующем рисунке.

Рис. Общий уровень саморегуляции студентов с учётом направления подготовки, %

-

А) Студенты психологического направления подготовки;

Б) Студенты медицинского направления подготовки;

-

В) Студенты физико-технического направления подготовки.

Большинство (60%) студентов медицинского направления подготовки характеризуются высоким уровнем саморегуляции. В группе студентов психологического направления 35%, физико-технического направления 25% студентов также имеют высокий уровень саморегуляции. Считается, что высокий уровень саморегуляции является важным фактором успешности в обучении и будущей профессиональной деятельности. Студенты отличаются организованностью, умением форму- лировать цели и добиваться их, а также умением эффективно справляться с эмоциями.

Итак, результаты показали, что саморегу- ляция студентов медицинского направления подготовки находится на более высоком уровне по сравнению с другими. Низкий уровень саморегуляции у отдельных студентов всех направлений подготовки указывает на необходимость проведения работы, направленной на развитие и совершенствование этих навыков.