Покоряя морские бассейны: экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) от крымской Балаклавы до дальневосточного Золотого Рога (1923-1942 гг.)

Автор: Усов Алексей Вячеславович

Журнал: The Newman in Foreign Policy @ninfp

Статья в выпуске: 56 (100), 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья подготовлена на основе данных, полученных из федеральных архивов, Центрального военно-морского музея, г. Санкт-Петербург, а также ранее широко не использовавшихся опубликованных документов по истории Экспедиции подводных работ особого назначения при ОГПУ СССР. Раскрыты особенности развития ЭПРОНа по укрупнению и расширению сферы своего влияния на водных бассейнах Советского Союза (1923-1932 гг.). Особое внимание уделено вкладу эпроновцев в укрепление оборонного потенциала Дальнего Востока СССР (1932-1942 гг.). Автор приходит к выводу, что окрепнув и превратившись из локальной черноморской организации во всесоюзную, ЭПРОН внес значительный вклад в укрепление оборонного потенциала в условиях напряженной обстановки на дальневосточных рубежах СССР в 1930-е гг.

Эпрон, огпу, тихоокеанское направление, дальневосточный бассейн, аварийно-спасательная служба, водолаз, судоподъем

Короткий адрес: https://sciup.org/14124493

IDR: 14124493 | УДК: 94(47).084

Текст научной статьи Покоряя морские бассейны: экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) от крымской Балаклавы до дальневосточного Золотого Рога (1923-1942 гг.)

Тихоокеанское направление, Дальневосточный бассейн, аварийно-спасательная служба, водолаз, судоподъем.

В юбилейный год 75-летия Великой Победы, медленно поднимаясь из глубины десятилетий незаслуженного забвения, особо актуально звучит легендарная аббревиатура -ЭПРОН [1]. Эпроновцы смогли проложить весной 1942 г. через Ладожское озеро нитку бензопровода длинной 21,5 км за 16 суток, невзирая на фронтовые условия и интенсивное воздействие противника. В результате была решена задача по питанию горючим Ленфронта и Ленинградской оборонной промышленности в период блокады г. Ленинграда [2, л. 13]. С подготовкой и аварийно-спасательным обеспечением «Дороги жизни» неразрывно связаны имена Фотия Ивановича Крылова [3], более девяти лет руководившего ЭПРОНом, а также Нины Васильевны Соколовой - первой в СССР женщины-водолаза [4].

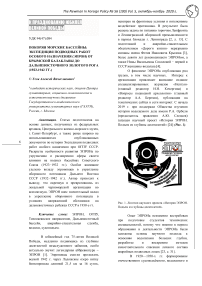

О феномене ЭПРОНа опубликован ряд трудов, в том числе научных. Интерес к организации привлекает внимание издание специализированных журналов «Нептун» (главный редактор И.Н. Кочергина) и «Вопросы подводной археологии» (главный редактор А.А. Березин), публикации на тематических сайтах в сети интернет. С начала 2019 г. при поддержке Общества изучения истории водолазного дела имени Р.А. Орбели (председатель правления А.Ю. Следков) запущен научный проект «История ЭПРОН. Подъем из глубины десятилетий» [24] (Рис. 1).

Рис. 1. Логотип научного проекта «История ЭПРОН. Подъем из глубины десятилетий».

Опыт ЭПРОНа неизменно востребован при подготовке студентов технических специальностей, потому что именно в период образования и деятельности ЭПРОНа были заложены основы научного подхода к освоению водолазами больших глубин, разработке и внедрению методов самостоятельного спасения личного состава аварийных подводных лодок [23, с. 31].

В 1920—1930-х гг. формирование отечественного судоподъёмного, водолазного и

спасательного дела тесно сопряжено с феноменом Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Организация была учреждена при Особом отделе Государственного политического управления в марте 1923 г., как образование опытнохозяйственного характера. 17 декабря того же года она была преобразована в постоянную судоподъёмную партию, обеспеченную соответствующими средствами для производства различных подводных работ [5, с. 19, 329]. Первоначально годовым праздником ЭПРОНа, как военно-морской части, было приказано считать 20 декабря - празднование Дня создания первой советской спецслужбы -ВЧК/ОГПУ. После выхода из состава органов государственной безопасности, отчет стали вести от 17 декабря 1923 г., - даты преобразования в постоянную судоподъемную партию.

Л.Н. Захаров (Мейер), организатор и самый известный руководитель ЭПРОНа «чекистского периода», в своих воспоминаниях писал: «Днем основания ЭПРОНа правильнее считать 13 или 23 марта 1923 г.» [5, с. 329]. Это связано с тем, что изначально ЭПРОН был образован при Особом отделе Государственного политического управления (ОО ГПУ), как учреждение хозяйственноопытного характера. Подготовку к работам в Балаклаве сотрудники ОО ГПУ начали с марта 1923 г., приступив к непосредственному исполнению в августе. В задачу Экспедиции входило создание специального подводного водолазного аппарата по чертежам конструктора Е.Г. Даниленко. Вновь созданной организации (со штатом 30-40 человек) предстояло обследовать затонувшие суда на недоступных до этого глубинах [5, с. 43].

Содержание Экспедиции было достаточно дорогим и обходилось 3-4 тыс. руб. золотом в месяц. В октябре 1923 г. прорабатывался вопрос о передаче ЭПРОНа в ведение Управления Военно-морских сил. После обнаружения кладбища английских кораблей ХIХ в. ЭПРОН остался в ведении ОГПУ благодаря санкции Ф.Е. Дзержинского [5, с. 328].

Штат Экспедиции, объявленный приказом ОГПУ от 17 декабря 1923 г., предполагал 58 человек, предусматривалось две должности «старший водолазный старшина» [5, с. 19]. Комплектование предполагалось вести из высококвалифицированных специалистов, на одинаковых началах с военнослужащими-добровольцами Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) [5, с. 328, 43-44] .

К 1929 г. ЭПРОН значительно окреп и начал постепенно превращаться из локальной черноморской организации во всесоюзную. Была создана постоянная Балтийская партия -будущая Северная база в Ленинграде. Подготавливалась передача в ЭПРОН Водолазной школы Военно-морских сил, с возложением обязанности готовить водолазов для военного флота. За исключительные заслуги в деле поднятия морских судов ЭПРОН был награжден орденом Трудового Красного Знамени [5, с. 350, 353].

В марте 1930 г. была разработана новая организация ЭПРОНа. С этого периода приставка «на Черном и Азовском морях» навсегда ушла из официального наименования Экспедиции. Во главе организации стояли руководитель и его помощник (Я.М. Хорошилкин). При руководителе состояли «главные специалисты»: главный корабельный инженер (Т.И. Бобрицкий); главный инженер-механик (Л.А. Белецкий); главный врач (К.А. Павловский); главный инженер-гидротехник (Завадский). Руководителю также подчинялись: главный политический инспектор (Явиц), главный бухгалтер (Честенков) и начальник Управления (Штаба).

Штаб Северной базы со строительным отделом и Балтийская партия дислоцировались в Ленинграде, где развернули Центральные водолазные мастерские; партии - в Кронштадте, Мурманске, Архангельске. Штаб Южной базы со строительным отделом - в Севастополе; парии - в Керчи, Новороссийске, Туапсе, Батуми. Отдельную Каспийскую партию сформировали в Баку.

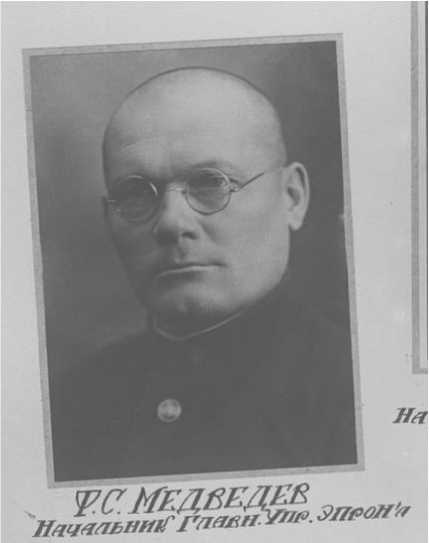

Общая численность штата была определена в 750 человек, из которых 71 вольнонаемный (главным образом в строительных отделах). В общее число не входили рабочие центральных водолазных мастерских и временный персонал -качальщики на базах и пароходах [5, с. 356]. С 1 июля 1930 г. руководителем ЭПРОНа при ОГПУ СССР (по совместительству) являлся Д.В. Усов, помощник начальника Транспортного отдела ОГПУ [5, с. 249, 638]. С 18 декабря 1930 г. заместителем начальника, а затем начальником Экспедиции был назначен Ф.С. Медведев, сотрудник органов государственной безопасности, позднее уволенный из ОГПУ [5, с. 632] (Рис. 2).

Рис. 2. Ф.С. Медведев - РГАВМФ. Ф. P2243. Оп. 3. Д. 64. Л. 18.

Л.К. Богаревича. Помощником начальника

Главного управления и начальником политотдела стал Г.А. Сарапулкин, старшим инспектором при начальнике Главного управления - Н.П. Бессонов (Рис. 3) .

Рис. 3. РГАВМФ. Ф. P-2243. Оп. 3. Д. 64. Л. 19.

Профессиональный опыт

К.А. Павловского, Ф.А. Шпаковича,

Л.А. Белецкого, Т.И. Бобрицкого продолжал быть востребованным ЭПРОНом после завершения «чекистского периода» (Рис. 4 и

Рис. 5) .

25 марта 1930 г. произошло важное событие в становлении ЭПРОНа - ОГПУ были возмещены все средства, затраченные на организацию и работу в период 1923-1924 гг. Эта сумма в балансе ЭПРОНа всегда рассматривалась как ссуда, полученная от чекистов, которую нужно возместить [5, с. 356]. Можно предположить, что отчасти по причине непогашенной задолженности, руководство ОГПУ тормозило передачу Экспедиции в ведение НКПС, а финансовый отдел ОГПУ пытался препятствовать расширению эпроновской деятельности.

По постановлению Совета Труда и Обороны № 3 от 1 января 1931 г. произошла реорганизация Экспедиции подводных работ особого назначения: из ведения ОГПУ она была передана в подчинение Народного комиссариата путей сообщения, а затем — Народного комиссариата водного транспорта, с сохранением военизированной структуры, расширением района деятельности [6, л. 38; 7, л. 1а].

Руководящий состав и техперсонал как в центре, так и на местах, подвергся существенному изменению путем назначения новых должностных лиц на командные посты [8, л. 18-26]. Среди руководящего состава Главного управления ЭПРОНа необходимо отметить Ф.С. Медведева, его заместителя

Рис. 4. РГАВМФ. Ф. P-2243. Оп. 3. Д. 64. Л. 22

Рис. 5. РГАВМФ. Ф. P-2243. Оп. 3. Д. 64. Л. 23

Необходимо отметить, что в Главном управлении ЭПРОНа трудились пять женщин: Л.А. Матвеева (заведующая делопроизводством), А.П. Фридлих (старшая машинистка), М.И. Ягунова (машинистка), О.И. Бортуновская (архивариус), А.Ф. Пестова (курьер) [9] (Рис. 6) .

Рис. 6. РГАВМФ. Ф. P-2243. Оп. 3. Д. 64. Л. 27

Судоподъемные работы производились в районе Черного, Азовского, Каспийского, Белого и Балтийского морей, а также речных бассейнов Аму-Дарьи, Дона, Буга и Северной Двины.

Водолазно-строительные, гидротехнические работы производились в Одесском, Очаковском, Липатихинском, Севастопольском, Евпаторийском,

Новороссийском, Туапсинском, Батумском и Бакинском портах, и на реке Днестр - на Юге. А также на Севере - в Кронштадтском, Ленинградском, Мурманском, Архангельском портах и на госпредприятиях, расположенных на реках: Нева, Сестра, Ижора, Шексна. Кроме того, по обслуживанию Народного комиссариата путей сообщения ЭПРОН командировал водолазные станции во все главные пункты СССР.

Широкое развитие получили аварийноспасательные работы ЭПРОНа, производимые в Белом, Балтийском, Черном и Средиземном (близ турецких берегов) морях [6, л. 39].

К 1932 г. ЭПРОН претерпел ряд изменений по укрупнению и расширению сферы своего влияния на водных бассейнах Советского Союза. Эти процессы сопровождались сохранением контроля со стороны органов государственной безопасности, вплоть до коренной реорганизации 1931 г. - входа из ведения ОГПУ с сохранением военизированной структуры. Преобразования ЭПРОНа сопровождались переводом подразделений

Экспедиции на хозяйственный расчет, планомерным увеличением штатной численности, концентрацией материальной и кадровой основы для подготовки водолазных специалистов, в том числе для военных нужд.

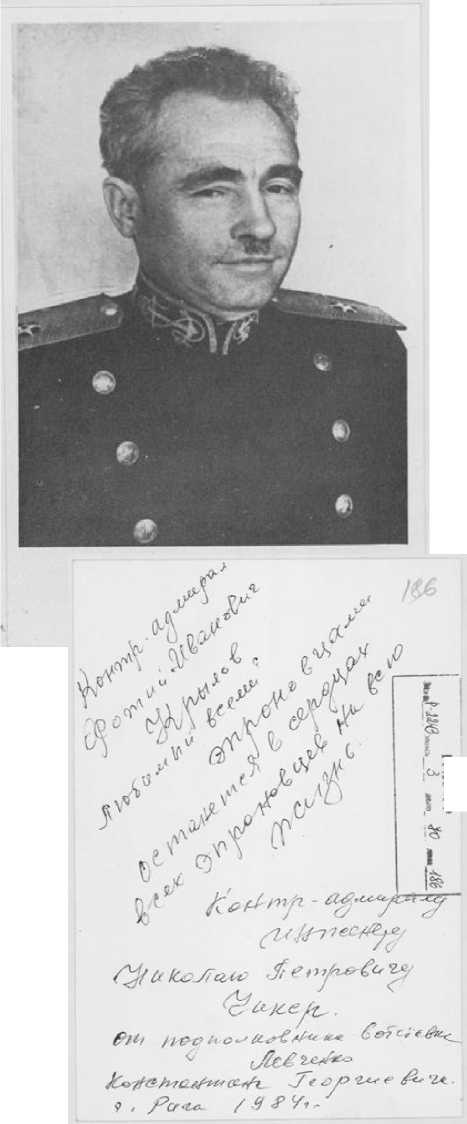

С января 1932 г. Экспедицию подводных работ особого назначения на морях и реках СССР (ЭПРОН) возглавил Ф.И. Крылов [10, л. 40], руководивший с марта 1931 г. Южным округом (Рис 7.1. и Рис. 7.2.) .

ГГАВМФ

Рис. 7.1. Ф.И. Крылов - РГАВМФ. Ф. Р-2243. Оп. 3.

Д. 70. Л. 186.

Рис. 7.2. Оборот - РГАВМФ. Ф. Р-2243. Оп. 3. Д. 70.

Л. 186 об.

Для обеспечения районов Нижней Волги и северной части Каспийского моря в начале 1932 г. создается Астраханская партия. Советский Дальний Восток также не остался без внимания ЭПРОНа [3].

Отдельную дальневосточную партию ЭПРОНа стали создавать во Владивостоке (северная часть бухты Золотой Рог) весной 1932 г. в условиях перманентно обостренной обстановки и возрождения Морских сил Дальнего Востока (с 1935 г. - Тихоокеанского флота) [11]. Нарастание напряжения связано с тем, что на занятой японцами в 1931 г. территории Манчжурии, был создан плацдарм для развертывания агрессии против остальной части Китая, Монгольской Народной Республики и Дальневосточных рубежей СССР [12].

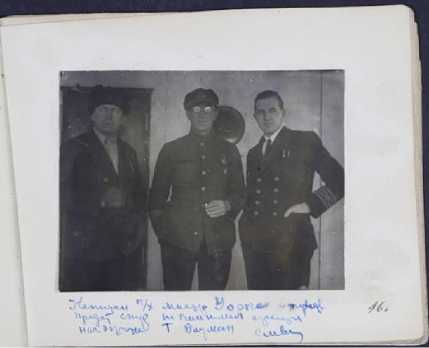

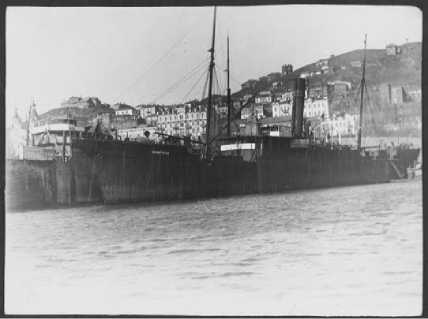

Отдельная дальневосточная партия ЭПРОНа (первый начальник - Ф.М. Бауман) внесла неоценимый вклад в строительство Морских сил Дальнего Востока (МСДВ), а также проделала значительный объем работ по Морскому флоту, Торговому порту и по другим гражданским организациям (Рис 8) .

Рис. 8. Снятие с камней английского парохода «Гольденси» в бухте Тетюхе, 1934 г. Ф.М. Бауман крайний слева - Центральный военноморской музей Министерства обороны Российской Федерации (ЦВММ). КП ФГ О-45447.16.

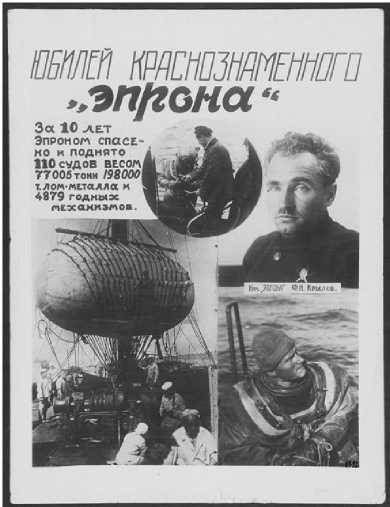

В приказе Революционного Военного Совета МСДВ № 0529 от 17 декабря 1933 г., приуроченном к десятилетию Краснознаменного ЭПРОНа дана следующая характеристика: «Отдельная Д.В. партия ЭПРОНа на сегодняшний день является достойной организацией на Дальнем Востоке -всего целого Краснознаменного ЭПРОНа. В момент труднейшей работы по созданию обороноспособности и по сколачиванию МСДВ, в целом - Отдельная Д.В. партия

ЭПРОНа принимала и принимает самое активное участие...» [13, л. 180] (Рис. 9.) .

Рис. 9. Юбилей краснознаменного ЭПРОНа, 1933 г. - Центральный военно-морской музей Министерства обороны Российской Федерации (ЦВММ). КП ФГ О-17740.

Газета Тихоокеанская звезда в декабре 1933 г., описывая работы ЭПРОНа, выдвинула лозунг: «Учитесь на всех фронтах освоения Дальнего Востока работать так, как эпроновцы-дальневосточники!».

Рис. 10. Снятие с кораллового рифа в Южно-Китайском море теплохода «Кузнец Лесов» в 2300 милях от базы ЭПРОН во Владивостоке. Отправка мягких понтонов со спасательного судна на теплоход, 1934 г. - Центральный военно-морской музей Министерства обороны Российской Федерации (ЦВММ). КП ФГ О-45451/2.

Дальневосточные эпроновцы поднимали землечерпалки, баржи и катера

различных организаций, цветной металл, полезные вещи и механизмы. Аварийноспасательные работы производились в большинстве случаев путем оказания помощи и снятия с мели [14]. В рамках портовых работ велся осмотр подводных частей различных судов, снятие с них винтов, постановка их на место без ввода в док, а также очистка и ремонт рулей, троса и кабеля (Рис. 10) .

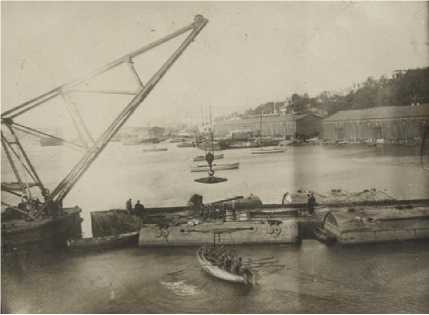

Водолазные строительные работы в 1932 г. происходили только в пределах Владивостокского порта. В 1933 г. - в ближайших районах Владивостока и на Амуре, а в 1934 г. - по всему советскому побережью Тихого океана, всему бассейну Амура, а также в Южно-Китайском море. Было развернуто до 26 водолазных станций. В 1933 г. и 1934 г. предприняты экспедиции к острову Врангеля и на Колыму [15] (Рис. 11 и Рис. 12) .

Рис. 11. Учеба и повседневный быт. Демонстрация снаряжения водолаза. Владивосток, 1932-1936 гг. - Центральный военно-морской музей Министерства обороны Российской Федерации (ЦВММ). КП ФГ О-45464/18.

Рис. 12. Эпизоды подготовки к водолазным работам. Владивосток, 1932-1936 гг. - Центральный военно-морской музей Министерства обороны Российской Федерации (ЦВММ). КП ФГ О-45467/7.

В первом квартале 1934 г. ЭПРОН произвел коренную перестройку всей своей системы управления. В результате реформирования Балтийская, Мурманская, Севастопольская, Каспийская и Дальневосточная партии были реорганизованы в Экспедиции [16, л. 3].

Рис. 13. Базовое судно экспедиции ЭПРОН на Дальнем Востоке пароход «Индигирка» у пирса во Владивостоке, 1932-1936 гг. - Центральный военно-морской музей Министерства обороны Российской Федерации (ЦВММ). КП ФГ О-45458/1.

В довоенный период на Тихоокеанскую экспедицию ЭПРОНа были возложены задачи обеспечения водолазной и судоподъемной службами, гидротехническими и водолазными работами, а также несение аварийно-спасательной готовности на всем

Рис. 14. Пароходы «Индигирка» и «Днепр» с портом приписки Владивосток, 1932-1936 гг. - Центральный военно-морской музей Министерства обороны Российской Федерации (ЦВММ). КП ФГ О45463.

Тихоокеанском и Северном побережьях СССР. Своим вниманием, в аварийно-спасательном отношении, эпроновцы охватывали не только Тихоокеанский флот, но и суда флотилии НКВД, Дальневосточного государственного морского пароходства,

Промыслового флота на протяжении от ЮжноКитайского моря до Северного моря [17, л. 38]. Кроме того, на спасателей ЭПРОНа было возложено обеспечение учебно-боевой подготовки ТОФ и несение готовности по спасению подводных лодок и их личного состава [17, л. 22] (Рис. 13, Рис. 14, Рис. 15) .

Рис. 15. Виды главной береговой базы ЭПРОН во Владивостоке. Один из пирсов, 19321936 гг. - Центральный военно-морской музей Министерства обороны Российской Федерации (ЦВММ). КП ФГ О-45456/9

Дальневосточные эпроновцы получали заявки на работу не только от морских и рыбных организаций бассейна, но и от Управления оборонного строительства ТОФ. Главное управление ЭПРОНа (г. Ленинград) утверждало для Тихоокеанской экспедиции годовые планы. Основными работами, которые проводились на советском побережье морей Тихого океана, являлись [17, л. 23]: судоподъемные; по очистке фарватера; аварийно-спасательные; водолазные; по розыску и обследованию.

Очистка фарватера от мешавших судоходству затонувших судов производилась в бухте Золотой Рог, на Амуре, а также в Советской Гавани (на месте постройки пирсов для подводных лодок). На процесс осуществления работ сказывалась проблема отсутствия металлургических заводов для переработки извлеченного металлолома, в связи с чем, только в 1936 г. в «Основных показателях по ЭПРОНу» не было учтено 5000 тонн металлолома, собранного на Дальнем Востоке [18, л. 10].

Аварийно-спасательными группами поднималось на поверхность затонувшее имущество частей ТОФ, самолеты и катера. При этом, к водолазным относились водолазностроительные и водолазно-ремонтные работы; обслуживание судов флота; очистка винтов и рулей, их ремонт; очистка подводной части судов и кингстонов; ловля торпед. Обеспечение учебно-боевой подготовки Тихоокеанского флота производилось силами водолазных ботов Экспедиции, которые присутствовали на глубоководных погружениях, ловли торпед и подобных маневрах. Исходя из специфики задач, эпроновцы на учебно-боевой подготовке осваивали правила вывода личного состава из погруженной подводной лодки, изучали технику подачи пищи через люки и организацию сообщения между субмаринами, лежащими на грунте вблизи друг друга, занимались вопросами очищения подводных лодок от сетей [17, л. 40].

Рис. 16. Вид на береговую базу Тихоокеанской экспедиции ЭПРОН. Владивосток, северная часть бухты Золотой Рог. Вторая половина 1930-х гг.

Семейный архив Г.У. Короткова (г. Владивосток).

Это направление деятельности требовало выделения солидных водолазных и технических средств, в связи с чем, ощущалась острая необходимость усиления обеспечивающих средств Экспедиции: водолазных ботов, водолазного оборудования, увеличения плавсредств и понтонного парка. При том, на протяжении изучаемого периода, дальневосточным спасателям не хватало водолазного состава, плавсредств (особенно сварных компрессорных ботов и буксирных морских катеров). На оперативной деятельности резко сказывалось отсутствие своего подъемного крана и килектора. До 1939 г. Экспедиция не имела своих спасательных судов, что срывало плановый ход работ, при этом арендовать ледоколы было слишком дорого [17, л. 63об.].

военного порта и передали их Главному военному порту [17, л. 29, 37] (Рис. 16) .

В рамках портовых работ специалисты

Тихоокеанского ЭПРОНа выполняли обследования подводной части субмарин и кораблей ТОФ, очистку от ракушек, ремонт

Рис. 17. Бескозырки Тихоокеанского ЭПРОН. Георгий Ульянович Коротков (крайний слева) с сослуживцами. Владивосток, 1 ноября 1938 г. На обороте подпись Г.У. Короткова.

Семейный архив Г.У. Короткова (г. Владивосток).

рулей, винтов, кингстонов. Занимались распряжкой спущенных подводных лодок от спусковых салазок, сменой винтов [17, л. 30].

Рис. 18. Тихоокеанские эпроновцы, сослуживцы В.С. Чистова и Г.У. Короткова. Весна 1941 г. Семейный архив В.С. Чистова (г. Владивосток).

Во второй половине 1930-х гг. отмечается рост водолазно-строительных работ, в первую очередь, оборонного значения. Происходило обустройство уже построенных пирсов и спусковых площадок торпедных катеров, подводных лодок и самолетов. Работы велись по заказам Управления оборонного строительства ТОФ в укрепрайонах бухт: Америка, Владимир, Совгавань, Де-Кастри, а так же самого Владивостока. Причем приоритет отдавали именно оборонному строительству, а деятельность по заявкам гражданских ведомств приходилось частично сворачивать. Характерными были работы по устройству: минно-пристрелочной станции на о. Русский; спусковых капитальных площадок для самолетов ТОФ в бухте Патрокл; спусковых площадок для самолетов, торпедных катеров и подводных лодок в бухтах Сельдяная, Врангель, Разбойник, Владимир, Улисс и Совгавань; спусковых площадок для торпедных катеров по заявке Штаба Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА) в г. Николаевске-на-Амуре.

Помимо этого, эпроновцы выполнили срочное восстановление спусковых площадок для подводных лодок типа «Л» и «Щ» на заводе имени Ворошилова, осуществили поднятие затонувших от полученных пробоин буксиров (250 тонн каждый) Владивостокского

В обстановке загруженности доков военными заказами ТОФ (и судами Морфлота) эпроновцы получали много заявок на ремонты рулей, кингстонов, снятие и постановку винтов, чистку подводной части и.т.п. водолазным путем.

группы по приказаниям начальника Штаба

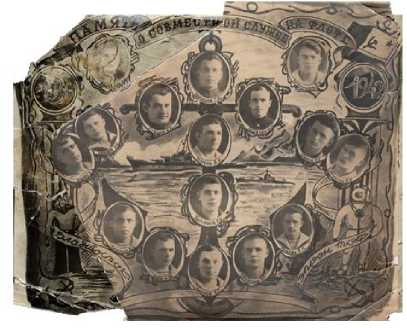

Рис. 19. «Память о совместной службе на флоте 1936-1942». Сопоставление материалов из семейных архивов эпроновцев Владимира Семеновича Чистова, 1916 г.р. (внизу якоря) и Георгия Ульяновича Короткова, 1916 г.р. (второй снизу, к центру якоря). На обороте фрагмента из архива В.С. Чистова надпись: «Май 1942 года». Семейные архивы В.С. Чистова и Г.У. Короткова (г. Владивосток).

По ходу выполнения плана работ зачастую приходилось выделять станции и

ТОФ или Комфлота для выполнения заданий Штаба ТОФ или срочных строительных оборонных работ [17, л. 33] (Рис. 17) .

Рис. 20. Водолаз Шкуратов в процессе спуска под воду с борта ВРД-35. Учение АСО (ЭПРОН) ТОФ по подъему ПЛ «Л-17». Бухта Аякс, остров Русский, 11 июля 1942 г.

Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 2628. Оп. 1. Д. 26. Л. 176, 180.

В результате выполнения срочного оперативного задания по углублению протоки в районе озера Хасан (27 августа - 5 октября 1938 г.) эпроновцам (совместно с военнослужащими ТОФ) удалось получить данные для корректировки методики сооружения канала в реке, имеющей малое течение, а также сформулировать возможные варианты снабжения войск, дислоцированных в районе работ, водным путем. Помимо этого, был проанализирован опыт применения прибора Фролова и подрывных машинок нового образца - «ПМ-1», «ПМ-2» [19, л. 1-23].

В самом начале Великой Отечественной войны Тихоокеанская экспедиция в качестве соединения флота была подчинена непосредственно Военному совету ТОФ, а в специальном и техническом отношении — начальнику Главного управления ЭПРОН, перешедшего в ведение Военно-Морского Флота. Летом 1942 г. на основе Тихоокеанской экспедиции подводных работ особого назначения была создана Аварийно-спасательная служба

Тихоокеанского флота [20, л. 5] (Рис. 18 и Рис. 19) .

Обстановка на Тихоокеанском направлении в 1941 г. характеризовалась как напряженная, а в 1942 г. как сравнительно спокойная, но требующая повышенной готовности [21]. Эпроновцы, в привычных им условиях нехватки специализированных судов-спасателей, занимались широким спектром работ по обеспечению функционирования флота в состоянии повышенной боевой готовности. Проводили учебные и фактические операции по спасению надводных и подводных кораблей, осуществляли подготовку водолазных кадров. В трудных гидрометеорологических условиях был подготовлен и проложен нефтепровод через Татарский пролив [22] (Рис. 20 и Рис. 21) .

После начала Великой Отечественной войны изменились особенности задач, отрабатываемых в Тихоокеанской экспедиции ЭПРОНа, интегрированной в систему ВМФ. Учитывая специфику военного времени, особое внимание было уделено: общевойсковой, санитарной, химической и противопожарной подготовкам [2, л. 18].

Рис. 21. Подлодка «Л-17» после всплытия, дифферент на нос, крен на левый борт. на заднем плане спасательное судно «Находка». Учение АСО (ЭПРОН) ТОФ по подъему ПЛ «Л-17». Бухта Аякс, остров Русский, 11 июля 1942 г.

Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 2628. Оп. 1. Д. 26. Л. 180.

Таким

образом,

Экспедиция

подводных работ особого назначения в период с 1923 по 1932 г. претерпела ряд изменений по укрупнению и расширению сферы своего

влияния на водных бассейнах Советского Союза, включая Дальневосточный. Эти процессы сопровождались контролем со стороны органов государственной безопасности, вплоть до коренной реорганизации 1931 г. - входа из ведения ОГПУ с сохранением военизированной структуры. В период с 1932 по 1942 г. ЭПРОН вел активную работу по укреплению оборонного потенциала Дальнего Востока СССР. Эпроновцам приходилось действовать в условиях огромной протяженности морских границ, значительного спроса на специалистов-подводников, недостаточного материальнотехнического оснащения. В сферу деятельности специалистов ЭПРОНа входило осуществление широкого спектра специализированных водолазных и подводнотехнических работ, оказание помощи аварийным подводным лодкам и их экипажам, осуществление оборонно-строительных работ.

Список литературы Покоряя морские бассейны: экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) от крымской Балаклавы до дальневосточного Золотого Рога (1923-1942 гг.)

- Усов А.В. Подъем из глубины десятилетий: Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) СССР - 95 лет! // Клио. - 2019. - № 1 (145). - С. 136-142.

- Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (архив Военно-Морского Флота, г. Гатчина). Ф. 436. Оп. 21. Д. 96.

- Чикер Н.П. Служба особого назначения. - М.: ДОСААФ, 1975. - 225 с.

- Шайхутдинов Д.Г., Тарануха Е.В., Гапанюк М.В. Легенда Аварийно-спасательной службы Военно-Морского Флота // Морской сборник. - 2020. - Т. 2082. - № 9. - С. 11-16.

- ЭПРОН. Документы по истории Экспедиции подводных работ особого назначения при ОГПУ СССР (1923—1931): архивные документы и материалы / отв. ред. В.С. Христофоров. - М.: Граница, 2015. - 664 с.

- Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 7458. Оп. 1. Д. 149.

- Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ). Ф. Р-1495. Оп. 1. Д. 17.

- РГАВМФ. Ф. Р-2243. Оп. 3. Д. 64.

- Центральный военно-морской музей Министерства обороны Российской Федерации (ЦВММ). Фотофонд. КП-63699.

- Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 1451.

- Семенов В.Н. Создание Тихоокеанского флота СССР (1932—1941 гг.) // Вопросы национальных и федеративных отношений. - 2020. - Т. 10. - № 3 (60). - С. 515524.

- Деревянко А.П. Пограничный конфликт в районе озера Хасан в 1938 году. Материалы к 60-летию Хасанских событий. -Владивосток: Уссури, 1998. - 84 с.

- РГАВМФ. Ф. Р-1495. Оп. 2. Д. 149.

- Бауман Ф.М. Снятие с камней п/х «Гольденси» // ЭПРОН. Сборник статей по судоподъему, водолазному и аварийно-спасательному делу. Вып. X—XII. - Л.: Краснознаменная экспедиция подводных работ СССР, 1935. - С. 39—56.

- Бауман Ф.М. Три года Тихоокеанской экспедиции ЭПРОНа // ЭПРОН. Сборник статей по судоподъему, водолазному и аварийно-спасательному делу. Вып. X—XII. - Л.: Краснознаменная экспедиция подводных работ СССР, 1935. - С. 264—270.

- РГАВМФ. Ф.Р-1495. Оп. 2. Д. 147.

- РГАВМФ. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 22.

- РГАЭ.Ф. 8045. Оп.3. Д. 14.

- РГАВМФ. Ф. Р-1122. Оп. 1. Д. 35.

- Архивный отдел (на Тихоокеанском флоте, г. Владивосток) филиала ЦА МО РФ (арх. ВМФ, г. Гатчина). Дело фонда № 94. Выписка из исторической справки.

- Авакянц С.И. Тихоокеанский флот в годы Великой Отечественной войны, войны с Японией и на современном этапе // Морской сборник. - 2020. Т. 2078. - № 5. - С. 26-35.

- Усов А.В. Аварийно-спасательная служба (ЭПРОН) Тихоокеанского флота в первые годы Великой Отечественной войны // Великая Отечественная война, войны России и проблемы исторической памяти: Материалы XLVII Международной научной конференции / Под редакцией С.Н. Полторака. - Санкт-Петербург, 2020. - C. 232-236.

- Илюхин В.Н. Развитие средств и способов спасания экипажей аварийных подводных лодок ВМФ России // Морской сборник. - 2009. - №. 5. - С. 30-38.

- История ЭПРОН - EPRON Hist: научный проект «Подъем из глубины десятилетий» // Facebook [Электронный ресурс]. -URL: https://www. facebook. com/epronhist/