Полевое исследование писаницы Уцзячуань в уезде Цзинъюань провинции Ганьсу (КНР) летом 2019 года

Автор: Варенов А.В., Кудинова М.А., Соловьев А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен отчет о научной командировке коллектива ее авторов в пров. Ганьсу (КНР) в июле 2019 г. В ходе поездки новосибирским археологам удалось провести консультации с китайскими специалистами по петроглифам из Северо-Западного педагогического университета, принять участие в научном семинаре «Археологическое изучение древних и средневековых петроглифов», ознакомиться с музейными коллекциями г. Ланьчжоу (Музей Северо-Западного университета, Исторический музей пров. Ганьсу), а также посетить памятник наскального искусства Уцзячуань (уезд Цзинъюань, пров. Ганьсу). Памятник обнаружен в 1976 г., а впервые опубликован в 1983 г. Размер памятника невелик: две плоскости с рисунками и одиночное зооморфное изображение на отколотом фрагменте скалы. На восточной плоскости присутствуют изображения оленей и козлов, а также современные иероглифические надписи. На западной плоскости помимо оленей и козлов выбиты по меньшей мере восемь всадников и несколько антропоморфных фигур, в т.ч. не менее шести всадников и один стоящий (или сидящий) персонаж показаны в специфических головных уборах, напоминающих корону с тремя зубцами. По мнению авторов, памятник датируется в диапазоне от рубежа эр до развитого Средневековья включительно. В статье приводятся аналогии «трехрогим» персонажам Уцзячуань как из погребальных комплексов тюркского времени (могильник Кудыргэ), так и среди наскальных выбивок и граффити в Чу-Илийском междуречье, на севере Хакасии и на востоке Горного Алтая. Обсуждается возможность интерпретации одной из фигур как изображения солярного божества или шамана.

Северо-западный китай, пров. ганьсу, археология, петроглифы, памятник уцзячуань

Короткий адрес: https://sciup.org/145145569

IDR: 145145569 | УДК: 903.27(904/930.271) | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.345-352

Текст научной статьи Полевое исследование писаницы Уцзячуань в уезде Цзинъюань провинции Ганьсу (КНР) летом 2019 года

В начале июля 2019 г. сотрудники ИАЭТ СО РАН и НГУ побывали в научной командировке в провинции Ганьсу и Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Северо-западные районы Китая богаты памятниками наскального искусства, и петроглифы данной части страны достаточно хорошо изучены. Еще одним фактором, обусловившим выбор именно этого направления поездки, является важность сведений о наскальном искусстве Северо-Западного Китая для исследования территориально близких петроглифов Южной Сибири, Алтая и Монголии. Разумеется, справедливо и обратное положение:

знания о давно и плодотворно изучаемых памятниках наскального искусства Сибири и Центральной Азии, а также о наработках в этой области российских археологов могут помочь китайским коллегам существенно продвинуться вперед в исследовании местных петроглифов. В данной заметке мы представим краткий отчет о пребывании сибирских ученых в пров. Ганьсу и о проведенных там работах.

Петроглифы в пров. Ганьсу распространены в основном в ее гористых западной и центральной (Ганьсуйский коридор) частях. На востоке провинции, где расположен ее административный центр

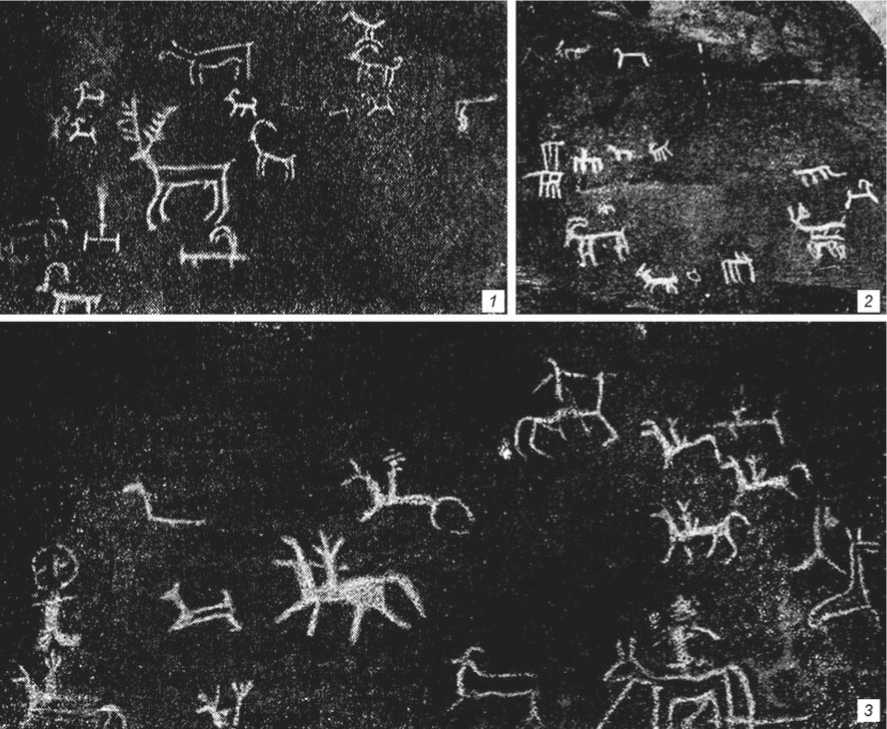

Рис. 1. Петроглифы Уцзячуань. Фотографии 1983 г.

1 – левая часть восточной плоскости; 2 – правая часть восточной плоскости; 3 – западная плоскость (по: [Чжан Баоси, 1983, с. 46, рис. 2; с. 47, рис. 3, 4]).

г. Ланьчжоу, в рельефе преобладают лессовые холмы, а наскальные изображения крайне немногочисленны, их местонахождения можно буквально пересчитать по пальцам одной руки. Участникам поездки удало сь непосредственно ознакомиться с петроглифами местонахождения Уцзячуань ( 吴 家川 ) в уезде Цзинъюань. Памятник обнаружен в 1976 г. [Чжан Баоси, 1983, с. 46]. Изображения в технике выбивки нанесены на естественную поверхность невысокого останца красного песчаника, возвышающегося над лессовым холмом. Чжан Бао-си отмечает, что рисунки, скорее всего, выполнены металлическими инструментами [Там же], что уже ставит под сомнение возможность датирования их временем более ранним, чем эпоха бронзы. Но ближе к концу своей статьи он сопоставляет персонажей в трехрогих головных уборах из Уцзячуань и изображения на керамике местной неолитической культуры Баньшань [Там же, с. 47].

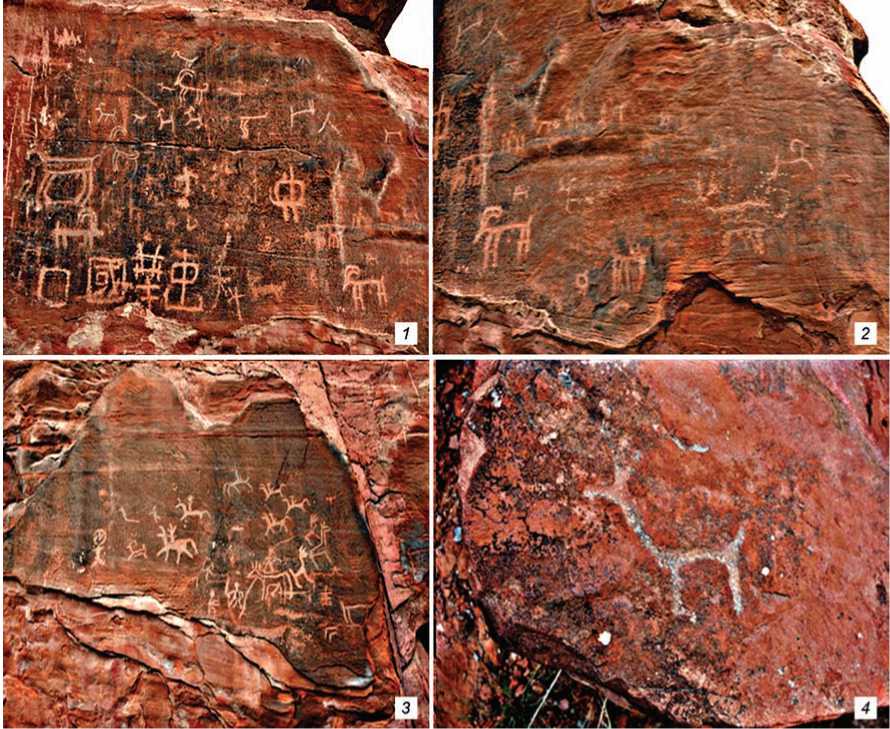

Размер памятника невелик: две плоскости с рисунками и одиночное зооморфное изображение на отколотом фрагменте скалы. Восточная пло- скость больше по площади (высота, по Чжан Баоси, составляет около 2,20 м, ширина – 4,80 м) (рис. 1, 1, 2). Здесь присутствуют изображения оленей и козлов, а также современные иероглифические надписи (рис. 2, 1, 2). Западная плоскость меньше (высота – 2,95 м, ширина – 2,75 м) (рис. 1, 3). Помимо оленей и козлов на ней выбиты фигуры по меньшей мере восьми всадников (в силу чего памятник невозможно датировать эпохой бронзы и тем более неолитом), а также изображение лучника (?) и несколько антропоморфных фигур (рис. 2, 3). Кроме того, на отколотом фрагменте скалы имеется рисунок копытного животного (рис. 2, 4). На более интересной по сюжетам западной плоскости не менее шести всадников и один стоящий (или сидящий) человек показаны в специфических головных уборах, напоминающих корону с тремя зубцами.

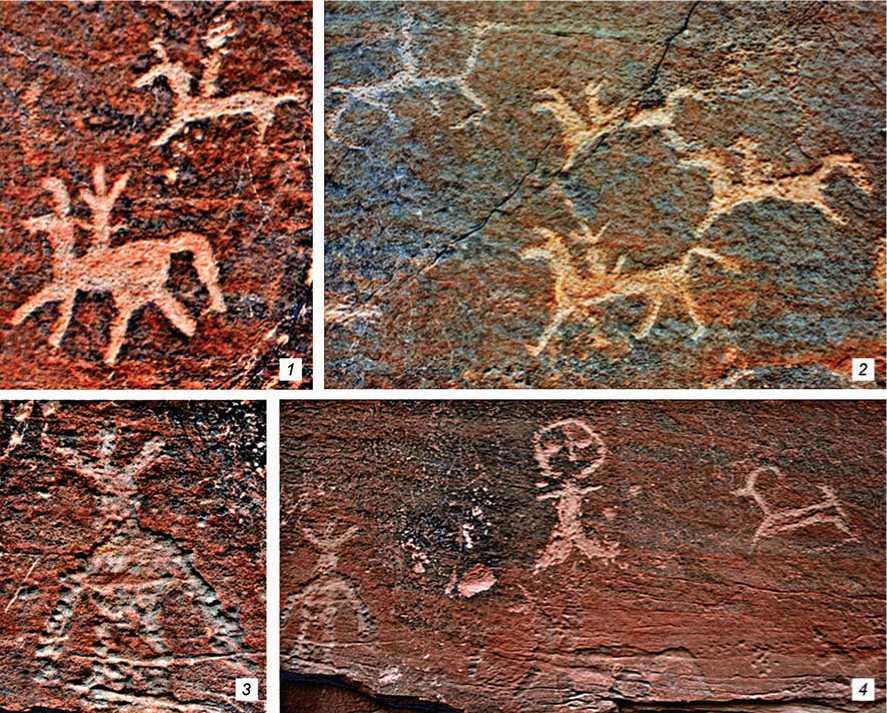

Один наиболее четко выбитый и выглядящий свежее о стальных (возможно, за счет подновления рисунка) всадник, изображенный в центральной части плоскости, «скачет» в левую сторону (рис. 3, 1 ). Три других всадника правее него, в пра-

Рис. 2. Общий вид памятника Уцзячуань.

1 – левая часть восточной плоскости; 2 – правая часть восточной плоскости; 3 – западная плоскость; 4 – изображение на отколовшемся куске скалы.

Рис. 3 . Детали западной плоскости памятника Уцзячуань.

1 – всадник в трехрогом головном уборе в центре плоскости; 2 – три всадника в рогатых головных уборах в правой части плоскости; 3 – стоящий (сидящий) персонаж в рогатом головном уборе в левой части плоскости; 4 – левая нижняя часть западной плоскости (слева направо): стоящий (сидящий) персонаж в рогатом головном уборе, круглоголовый персонаж (солярное божество/шаман), горный козел, внизу по центру и справа, у границы плоскости – всадники № 5 и 6 в рогатых головных уборах.

вом верхнем углу западной плоскости, тоже «скачут» влево (рис. 3, 2 ). Пятый всадник в трехрогом головном уборе, тоже едущий влево, изображен в левой части западной плоскости, ниже выглядящего очень свежо антропоморфного персонажа с большой круглой головой, которого китайские археологи считают солярным божеством (рис. 3, 4 ). Изображение пятого всадника сохранилось плохо, особенно задняя часть фигуры его коня, но на старой фотографии 1983 г. он виден вполне отчетливо (см. рис. 1, 3 ). Шестой всадник в трехрогом головном уборе расположен правее пятого, в самом низу западной плоскости, ниже фигурки горного козла, там, где на нашем фото стоит цифра «4» (рис. 3, 4 ). Сохранность изображения в настоящее время также оставляет желать лучшего, но на протирке 1983 г. шея и голова коня и верхняя часть туловища его седока четко различимы (см. рис. 1, 3 ). Фигура стоящего человека в трехрогом головном уборе находится в нижней части левой оконечности западной плоскости, левее и чуть ниже круглоголового «солярного» персона-348

жа (см. рис. 3, 4 ). На опубликованной Чжан Баоси протирке 1983 г. она осталась за границей кадра. Впрочем, эту фигуру можно воспринимать и как сидящую, если ее очень длинные опущенные вниз «руки» считать контуром широкополого одеяния, а то, что передано выбивкой внутри него, – сложенными на груди или на животе «настоящими» руками и подогнутыми ногами (рис. 3, 3 ).

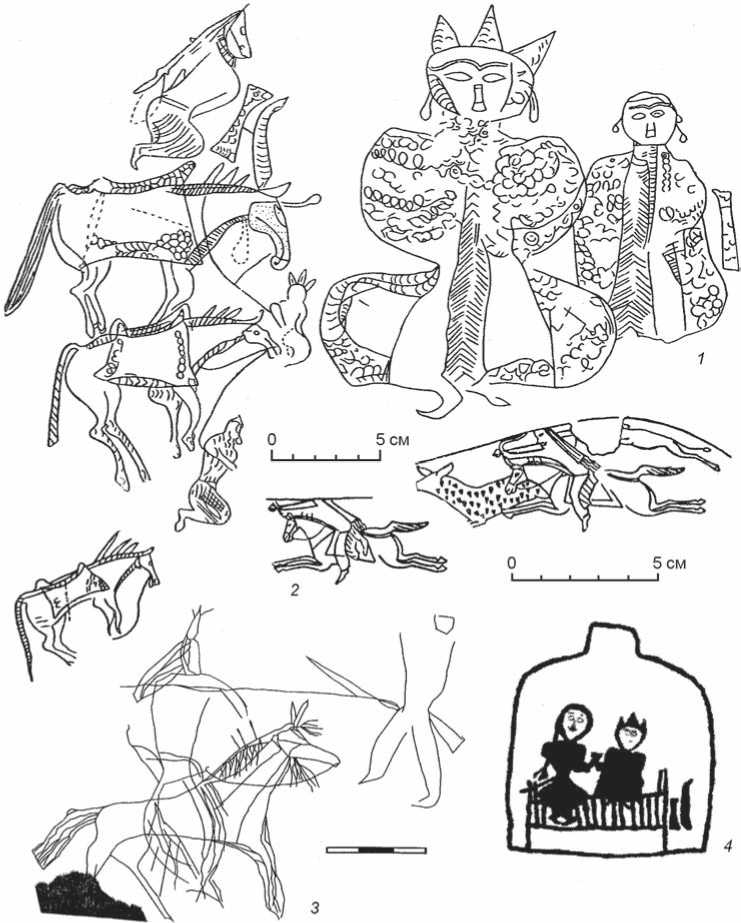

Такая трактовка находит соответствие в древнетюркских изображениях Горного Алтая и иных районов. В погребении 16 могильника Кудыргэ встречен валун-изваяние, на двух сторонах которого выгравирована так называемая сцена коленопреклонения [Гаврилова, 1965, с. 19–20, табл. VI, 2]. Показана фигура сидящей женщины в трехрогом головном уборе с ребенком, перед которой склонились три гораздо меньших по размеру спешившихся всадника. Центральный из них тоже в трехрогом головном уборе, а на гривах у всех трех коней выстрижено по три зубца (рис. 4, 1). Женщина в трехрогом головном уборе, сидящая на тахте рядом с мужчиной внутри юрты (шатра), выбита на поверхности древнетюркского изваяния № 2 из Ко-галы в Чу-Илийском междуречье [Рогожинский, 2010, с. 339–342, рис. 8] (рис. 4, 4). Аналогичный рисунок есть и среди гравировок Сулекской писаницы на севере Хакасии [Кызласов, 1998, с. 40–44, рис. 3, 5]. Обзор раннесредневековых персонажей в трехрогих головных уборах на территории Южной Сибири и Центральной Азии предпринял Ю.С. Худяков [2010, с. 97–103]. Рассмотрев выдвигавшиеся ранее версии, что так выглядели древнетюркские божества Умай и Йер-Су или шаманы в своем ритуальном облачении, он все же пришел к выводу, что так изображались «головные уборы с высоким коническим верхом и боковыми науша-ми», которые «определенно вошли в моду и приобрели престижный характер у древнетюркских женщин в период существования Первого Тюркского каганата» [Там же, с. 101]. Однако гравировка из урочища Дялбак (о ней см. ниже) свидетельствует, что трехрогий головной убор всадника не обязательно должен быть парадным или ритуальным, а может являться вариантом конического боевого шлема с рогами (рис. 4, 3).

Кони с выстриженными на гривах тремя зубцами встречаются не только на накладке на перед-

Рис. 4. Аналогии «трехрогих» персонажей с писаницы Уцзячуань.

1 – «сцена коленопреклонения» на валуне из погр. 16 могильника Кудыргэ; 2 – всадники, выгравированные на обкладке луки седла из погр. 9 могильника Кудыргэ; 3 – наскальная гравировка из урочища Дялбак; 4 – сцена, выбитая на изваянии из Когалы.

Рисунки масштабированы и скомпонованы А.В. Вареновым по: 1, 2 – [Гаврилова, 1965, табл. VI, 2, XV, 12]; 3 – [Константинов, Урбу-шев, 2018, с. 271]; 4 – [Рогожинский, 2010, рис. 8, 2 ].

нюю луку седла из погребения 9 того же могильника Кудыргэ [Гаврилова, 1965, с. 24, 33, 35–36, табл. XV, 12, XVI, 1], но и в раннесредневековых петроглифах Чаганки и Елангаша в Горном Алтае [Konstantinov et al., 2016, p. 11–12, fig. 4, 2 , 5, 3 , 6, 2 ] (рис. 4, 2 ). В 2017 г. в урочище Дялбак в Восточном Алтае были открыты раннесредневековые гравированные изображения. Среди них есть фигура сидящего на коне воина с копьем в руках и в трехрогом головном уборе (видимо, боевом шлеме) (см. рис. 4, 3 ). На гриве коня выстрижены три зубца [Константинов, Урбушев, 2018, с. 271–272]. П.П. Азбелев связывает стрижку конской гривы с виде трех зубцов со стремлением древних тюрков уподобить лошадь мифическому трехрогому «носорогу» Древнего и раннесредневекового Китая [2010, с. 7–9]. Но на гривах всех коней из Уцзячуань – как на тех, на которых сидят всадники в трехрогих головных уборах, так и на всех остальных – трех зубцов нет. Наверху конских голов показан только один сильно выдающийся вперед выступ, соответствующий челке, настороженным ушам или султану (плюмажу). Так что три зубца, выстриженные на гриве коня, скорее всего, местная алтайская специфика древнетюркской эпохи, которая, впрочем, имеет заметные параллели среди материалов мелкой полихромной пластики Китая.

П.П. Азбелев, тщательно рассмотревший и проанализировавший время и обстоятельства создания кудыргинского валуна с гравировками, «сцену коленопреклонения» интерпретирует как отражение христианского (несторианского) сюжета о поклонении волхвов [Там же, с. 48–49]. Не вдаваясь в обсуждение предложенной петербургским исследователем трактовки сцены на валуне из Ку-дыргэ, которая находит и совсем иные объяснения, можно предположить, что всадники в рогатых головных уборах на писанице из Уцзячуань, сгруппированные по трое в левой и правой частях западной плоскости, спешат на поклонение к стоящему (или, скорее, сидящему) слева от них персонажу в трехрогом головном уборе. Этот персонаж, как и на кудыргинском валуне, по росту превосходит и всадников, и даже их коней. Две тройки едущих на поклонение кавалеристов могут оказаться не строго синхронными. Напротив, судя по степени их сохранности, правая группа «рогатых» всадников чуть моложе левой.

Представляет интерес рисунок в левой части западной плоскости, состоящий из разделенной на четыре сектора окружности и символа, напоминающего схематически исполненную человеческую фигуру (см. рис. 3, 4). Возможно, это изображение солярного божества (как считают китайские археологи) или шамана с бубном. Поиски шаман- ских сюжетов в сибирских и центрально-азиатских наскальных изображениях стали в последние десятилетия весьма популярны у российских [Devlet, 2001; Kubarev, 2002] и западных исследователей (см.: [Francfort, 2001; Hoppál, 1992; Rozwadowski, 2002; Розвадовский, 2014]). Шаманами обычно считают персонажей наскального искусства в рогатых головных уборах и/или в костюмах, обильно украшенных по рукавам, бокам и подолу бахромой, и/ или с бубнами (разделенными на четыре сектора кружками) в руках или над головой, а также другие отходящие от привычного стандарта антропоморфные образы. Не обойдены вниманием «шама-новедов» от первобытного искусства и китайские петроглифы (см., напр.: [Demattè, 2004]). Шаманов усматривают в т.ч. и в «солнцеголовых» персонажах Саймалы-Таша в Киргизии и Тамгалы в Восточном Казахстане [Rozwadowski, 2001].

«Солярную» версию с несколько экзотической аргументацией (на основе сопоставлений с иеро-глификой) предлагает в своей работе Лю Кэ [2010]. Впрочем, рисунок «солнцеголового шамана» на западной плоскости памятника Уцзячуань вполне может оказаться современным. На фотографиях, опубликованных Чжан Баоси в 1983 г., «солнцеголовый» персонаж, как и крупная фигура обращенного вправо козленка (?), в правой части западной плоскости едва заметны (см. рис. 1, 3 ). Судя по темному фону и светлым фигурам-выбивкам, китайские археологи снимали не сами петроглифы, а их протирки (микалентные копии), когда бумага в процессе копирования была еще закреплена на скалах. На наших снимках, сделанных спустя не менее 36 лет, они выглядят слишком свежими и очень контрастными по сравнению с фоном и с иными соседними выбивками (см. рис. 2, 3 ). Возможно, «свежие» рисунки подвергались за эти годы подновлению или, наоборот, были заретушированы на фотографиях, изданных в 1983 г., чтобы скрыть при публикации памятника современные, как тогда считалось, добавления. С древними фигурами на западной плоскости так же, как и на восточной, соседствуют современные иероглифы (тоже плохо различимые на фотографиях 1983 г.), выполненные, судя по неуверенному начертанию, детьми или под-ро стками. Так что и образ «солярного божества» мог быть создан относительно недавно малолетними местными жителями по принципу «точка, точка, запятая».

К сожалению, в настоящее время памятник продолжает разрушаться под воздействием как антропогенных, так и природных факторов. Порода, на которой выполнены изображения, очень мягкая, по плотности близкая к мелу, и подвержена эрозии. Ведущиеся в непосредственной близости от место- нахождения масштабные строительные работы усугубляют риск ее повреждения. В какой-то степени этому препятствуют проведенные китайскими специалистами работы по консервации памятника. Вся его скальная поверхность, не покрытая рисунками, сплошь укреплена цементом и/или гипсом, тонированными под цвет природного камня.

Полученные в ходе командировки в пров. Ганьсу материалы позволят значительно расширить представление о наскальном искусстве северо-западных районов Китая и станут основой для дальнейших теоретических и экспедиционных исследований в рамках поддержанного РФФИ проекта.

Поездка в КНР и написание данной работы осуществлены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-00557 «Изучение памятников наскального искусства в археологии Китая (эпохи Древности и Средневековья)». Авторы выражают глубокую признательность за помощь в организации поездки профессору Китайского университета Гонконга д-ру Тан Чуну (Дэн Цуну), доценту Северо-Западного педагогического университета, главному редактору журнала «Шелковый путь» Фэн Юй-лэю и другим китайским коллегам.

Список литературы Полевое исследование писаницы Уцзячуань в уезде Цзинъюань провинции Ганьсу (КНР) летом 2019 года

- Азбелев П.П. Кудыргинский сюжет. – СПб.: ЛЕМА, 2010. – 60 с.

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. – М.; Л.: Наука, 1965. – 144 с.

- Константинов Н.А., Урбушев А.У. Раннесредневековые гравировки Дялбака // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии: сб. науч. ст. / отв. ред. А.А. Тишкин. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. – Вып. 2. – С. 270–272.

- Кызласов И.Л. Изображение Тенгри и Умай на Сулекской писанице // Этнографическое обозрение. – 1998. – № 4. – С. 39–53.

- Лю Кэ. Цун Уцзячуань яньхуа юй цзягувэнь дэ бицзяо кань шу-хуа тунъюань (Общие истоки каллиграфии и живописи, видные из сравнения петроглифов Уцзячуань и надписей на гадательных костях (цзягувэнь)) // Вестн. пед. колледжа Аба. – 2010. – Т. 27, вып. 3. – С. 104–105, 114 (на кит. яз.).

- Рогожинский А.Е. Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и монументального искусства на юге и востоке Казахстана // Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. – Алматы: Print-S, 2010. – С. 329–344.

- Розвадовский А. Наскальное искусство и шаманизм: феноменология, контекст и этика // Теория и практика археологических исследований. – 2014. – № 2 (10). – С. 57–71. – DOI: 10.14258/tpai(2014)2(10).-04

- Худяков Ю.С. Об изображении божеств древнетюркского пантеона на памятниках искусства номадов Южной Сибири и Центральной Азии эпохи раннего средневековья // Древности Сибири и Центральной Азии: сб. науч. тр. / под ред. В.И. Соёнова. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2010. – № 3 (15). – С. 93–103.

- Чжан Баоси. Ганьсу шэн Цзинъюань сянь Уцзячуань фасянь яньхуа (Петроглифы, обнаруженные в Уцзячунаь, уезда Цзинъюань пров. Ганьсу) // Вэньу. – 1983. – № 2. – С. 46–47 (на кит. яз.).

- Demattè P. Beyond shamanism: Landscape and selfexpression in the petroglyphs of Inner Mongolia and Ningxia (China) // Cambridge Archaeological Journal. – 2004. – No. 14 (1). – P. 5–23.

- Devlet E. Rock art and the material culture of Siberian and Central Asian shamanism // The archaeology of shamanism. – L., N. Y.: Routledge, 2001. – P. 43–55.

- Francfort H.-P. Art, archaeology and the prehistories of shamanism in Inner Asia // The concept of shamanism: uses and abuses. – Budapest: Akadémia; Kiadó, 2001. – P. 243–276.

- Hoppál M. On the origins of shamanism and the Siberian rock art // Studies on shamanism. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992. – P. 132–149.

- Konstantinov N., Soenov V., Cheremisin D. Battle and hunting scenes in Turkic rock art of the early Middle Ages in Altai // Rock Art Research. – 2016. – Vol. 33, No. 1. – P. 8–18.

- Kubarev V.D. Traces of shamanic motives in the petroglyphs and burial paintings of the Gorno-Altai // Spirits and stones: shamanism and rock art in Central Asia and Siberia. – Poznań: Instytut Wschodni UAM, 2002. – P. 99–119.

- Rozwadowski A. Sun gods or shamans? Interpreting the ‘solar-headed’ petroglyphs of Central Asia // The archaeology of shamanism. – L., N. Y.: Routledge, 2001. – P. 65–86.

- Rozwadowski A. The antiquity and dynamics of Central Asian shamanism and rock art // The Turks. – Istanbul: Yeni Türkiye Research and Publication Center, 2002. – Vol. 1. – P. 967–980.