Полевые исследования местонахождения мамонтовой фауны и палеолита Луговское в 2023 году

Автор: Макаров С.С., Лещинский С.В., Резвый А.С., Протодьяконов К.Е., Шмидт А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Полевые работы на местонахождении Луговское являются продолжением комплексных исследований 2002-2019 гг., направленных на получение нового археологического материала, уточнение стратиграфии и положения культурного слоя в разрезе местонахождения. В статье приведены описание наиболее представительного стратиграфического разреза, характеристика типологического состава каменного инвентаря и его культурно-хронологическая интерпретация. В ходе экспедиции выполнен отбор образцов для микропалеонтологического и радиоуглеродного анализов. Всего заложено 5 шурфов общей площадью 15 м2. Дополнительно проводилась промывка донных отложений погребенного оврага. В результате осмотра территории памятника на поверхности донных отложений в устье лога и протоки Марамка обнаружены шесть находокMammuthusprimigeniusBlum. Два фрагмента костей, также принадлежащихMammuthusprimigeniusBlum., зафиксированы в шурфе 5. Археологические находки (738 экз.) получены из шурфов 2 и 3, а также в ходе промывки донных отложений лога. Материал in situ представлен 39 экземплярами. Весь археологический материал in situ обнаружен в нижней части слоя 2 эолового генезиса, в котором зафиксированы признаки деформации от деградации многолетней мерзлоты. Наиболее выразительными находками являются два торцовых нуклеуса, концевой скребок на ретушированной пластине и двойная проколка. Большое количество чешуек, осколков и обломков, а также технических сколов, зафиксированных в культурном слое, указывают на операции по оформлению и переоформлению каменного инвентаря. Свидетельств первоначального расщепления в исследованной части культурного слоя не зафиксировано. Каменный инвентарь находит аналогии с комплексами юго-востока Западной Сибири и может быть отнесен к мелкопластинчатому комплексу позднего этапа верхнего палеолита.

Западно-сибирская равнина, нижнее прииртышье, мамонтовая фауна, финальный палеолит, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146586

IDR: 145146586 | УДК: 902.01+903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0175-0181

Текст научной статьи Полевые исследования местонахождения мамонтовой фауны и палеолита Луговское в 2023 году

Местонахождение Луговское расположено на левом берегу Иртыш-Обской протоки Марамка, в 25 км западнее Ханты-Мансийска. Основная часть остатков мамонтовой фауны и культурных материалов захоронена в донных отложениях погребенного оврага, рассекающего краевую часть I надпойменной террасы (рис. 1, А, Б). Местонахождение известно с 1950-х гг., но его научное изучение началось с 1998 г. [Павлов, Мащенко, 2001]. Первоначально исследования сводились к сбору палеонтологического материала с поверхности и верхней части разреза (до 1 м) погребенного оврага и протоки Марамка. Высокая водоносность отложений затрудняла извлечение ископаемых остатков и изучение стратиграфии на участке работ. Тем не менее тысячи фрагментов и целых костей, а также зубов мамонтов (более 95 % всех обнаруженных остатков) указывали на наличие крупного «кладбища», что вызвало высокий интерес у исследователей. В конце XX в. впервые вместе с костями мамонтов было найдено несколько каменных артефактов.

Первая крупная археологическая коллекция, состоящая из 271 экз. (осколки, отщепы, пластина с ретушью проксимального конца и два крупных изделия – отбойник из кварцитовой гальки и двухплощадочный односторонний нуклеус, изготовленный из валуна серого мелкозернистого песчаника), была получена в результате комплексных палеонтолого-геоархеологических исследований 2002 г. [Зенин и др., 2006]. Данные работы доказали посещение человеком мамонтового кладбища в центре Западной Сибири в конце плейстоцена. Тогда же было получено первое в Азии прямое свидетельство охоты на мамонта – позвонок, пораженный

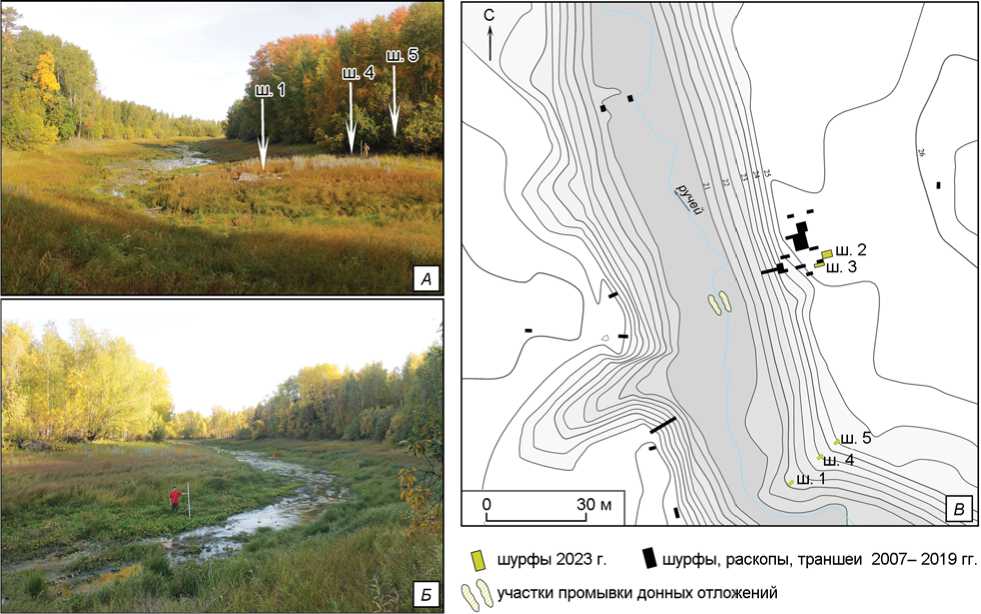

Рис. 1 . Местонахождение Луговское.

А – вид с юга; Б – вид с севера; В – топографический план с расположением шурфов, раскопов и траншей.

метательным оружием с вкладыше-вым наконечником [Там же]. В 2002 г. каменный инвентарь был обнаружен только в отложениях погребенного оврага путем промывки и характеризовался как пластинчатый, с развитой техникой отжимного расщепления, краевого ретуширования и изготовлением вкладышевых орудий. Типология артефактов и полученные позднее радиоуглеродные датировки ископаемых остатков позволили датировать археологический комплекс и мамонтовое «кладбище» позднесар-танским – раннеголоценовым временем [Там же; Лещинский и др., 2006]. Таким образом, стало возможно говорить о наличии позднепалеолитической стоянки в Нижнем Прииртышье, которая долгое время оставалась самой северной в Западной Сибири.

Комплексные исследования начала XXI в. выявили геологическое строение местонахождения Лугов-ское и позволили выдвинуть гипотезу о наличии здесь в конце плейстоцена гидроморфного зверового солонца с грязевыми ваннами и ловушками, в которых происходила периодическая гибель о слабленных и больных животных [Лещинский, 2006]. Подобные местонахождения привлекали людей каменного века, где они могли собирать кости и бивни или успешно охотиться на ослабленных и увязших в грязи зверей

[Деревянко и др., 2003].

В 2007 г. на памятнике начаты полевые исследования, направленные на выявление культурного слоя in situ . Основные участки работ с этого времени приурочены к бортам погребенного оврага и к эродированным участкам I надпойменной террасы. К началу 2023 г. на террасовидных поверхностях заложено 2 траншеи, 30 шурфов и 3 небольших раскопа, общая площадь которых составила 108 м2 (на 48 м2 выявлен культурный слой). Бо́ льшая часть стратифицированного археологического материала зафиксирована на правом борту оврага.

Главными задачами полевых работ 2023 г. было получение нового археологического материала, выявление новых участков культурного слоя in situ и уточнение стратиграфии разреза на восточном участке памятника. Для выполнения поставленных задач в непосредственной близости от шурфа 20 (2015 г.), в котором зафиксирована наибольшая концентрация каменного инвентаря (563 находки на 2 м2) [Макаров, 2016], заложен шурф 2 (рис. 2). С целью сводного раз-

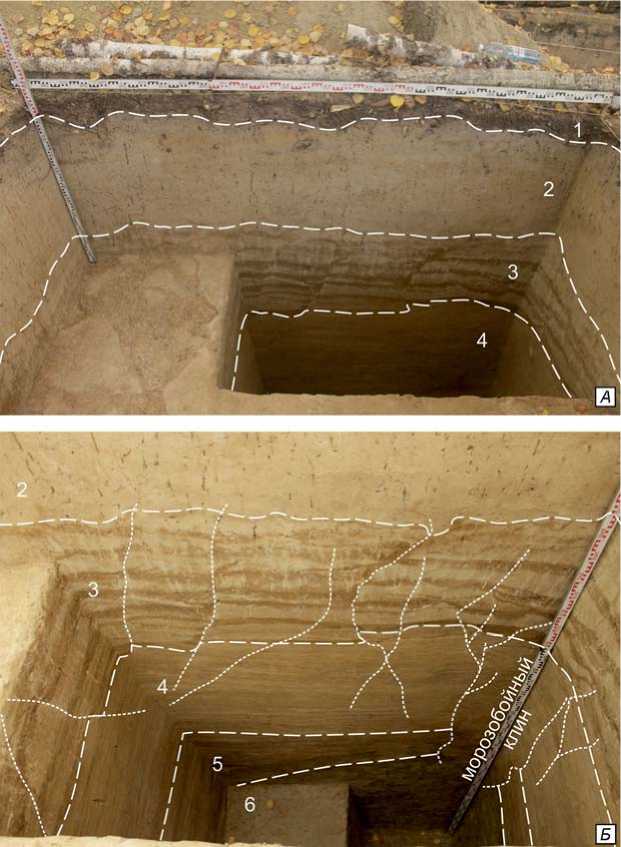

Рис. 2. Разрез южной стенки шурфа 2: верхняя ( А ) и нижняя ( Б ) части.

реза Луговского на склоне правого борта погребенного оврага заложены три шурфа (1, 4, 5) площадью 2 м2 каждый, вытянутые в одну линию по магнитному азимуту 40о (см. рис. 1, А, В ).

Полевые исследования начаты с осмотра территории памятника и сбора палеонтологического материала с поверхности донных отложений лога. В устье лога и в долине протоки Марамка обнаружены фрагмент бивня, хвостовой позвонок, коленная чашечка, дистальный эпифиз фаланги, фрагмент локтевой кости и кость запястья Mammuthus primigenius Blum. Шурф 2 (2 × 3 м) заложен на слегка наклонной в югозападную сторону площадке небольшой округлой возвышенности радиусом ~ 10 м и высотой до 0,6 м над поверхностью террасы, юго-западный угол шурфа примыкал к северо-восточному углу шурфа 20 (2015 г.). Исследования проводились тонкими срезами лопаты по квадратам и условным горизонтам мощностью до 10 см. Основания каждого горизонта зачищались. Всего исследовано восемь условных горизонтов. Грунт с 3-го по 8-й условные горизонты включительно промывался на сите 2 × 2 мм. Верхняя стратифицированная находка зафиксирована в 3-м условном горизонте (слой 2) на глубине 50 см от дневной поверхности, нижняя – в промывке грунта 7-го условного горизонта (слой 2), собранного с глубины 94–104 см. Таким образом, интервал распространения каменного инвентаря составил ~ 50 см. Никаких планиграфических структур в культурном слое не выявлено.

Всего в шурфе 2 обнаружено 56 находок (8 экз. in situ, 48 экз. получены в результате промывки). Наиболее выразительным орудием является концевой скребок на пластине с ретушью утилизации и с выпуклым скребковым краем (рис. 3, 1 ). В ходе исследования культурного слоя в 3-м условном горизонте зафиксирован образец древесного угля. Фрагменты древесного угля встречались и в других уровнях, но очень мелких размеров. После того как в 8-м условном горизонте не было обнаружено ни одной находки, рас-копочные работы были остановлены на уровне слоя 3. Для более полного описания стратиграфии восточного участка памятника в юго-западном углу шурфа 2 заложен дополнительный шурф (1 × 2 м). В результате общая глубина составила ~ 4,5 м от дневной поверхности. Разрез описан сверху вниз по южной стенке.

Слой 1. Современный почвенный горизонт – серокоричневая торфообразная лесная подстилка с большой долей коричневато-серой супеси. Истинная мощ- ность от 0,05 до 0,15 м (средняя ~ 0,1 м). Подошва неровная, волнистая. Поверхность напластования четкая. Отложения, вероятно, с перерывом перекрывают подстилающие образования.

Слой 2. Светлая коричневато-серая лессовидная супе сь субаэрального генезиса. Текстура в целом массивная, иногда заметны черно-серые (гумусовые?) линзочки длиной до 0,3–0,4 м и мощностью 2–6 см. Истинная мощность слоя от 0,65 до 0, 75 м (средняя 0,7 м). К интервалу ~ 0,35–0,6 м ниже поверхности напластования приурочены основные находки каменных артефактов, а также кусочки древесного угля. В юго-западном углу раскопа отдельные артефакты встречены на ~ 0,2–0,25 м ниже данного уровня – в самой подошве слоя или непосредственно на поверхности напластования со слоем 3 (возможно, даже в кровле слоя 3). Данный факт, по-видимому, связан с постседиментационной деформацией – просадкой отложений над вытаявшим морозобойным клином при деградации многолетней мерзлоты. Поверхность напластования со слоем 3 нечеткая, но ясная. Отложения, возможно, с некоторым перерывом перекрывают подстилающие образования.

Слой 3. Слойчатые отложения, представленные в верхней части светлой коричневато-серой супесью (аналог слоя 2) и коричневым суглинком. Мощность слойков и прослоев супеси 2–10 см и более, суглинка 3–8 см. В верхней половине слоя текстура отложений в прослоях в основном массивная, но в нижней

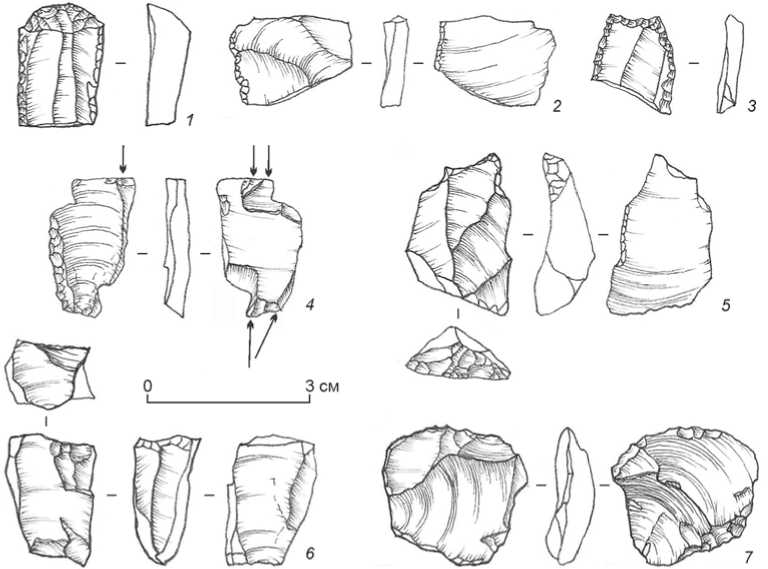

Рис. 3. Каменный инвентарь стоянки Луговское (2023 г.).

1 – скребок; 2 – отщеп с ретушью утилизации; 3 – фрагмент пластины с ретушью; 4 – резец двойной; 5 – проколка двойная; 6 – нуклеус торцовый; 7 – долотовидное орудие.

половине – тонкослойчатая, а отложения представлены тонко-, мелкозернистым песком и алевритом, что может говорить о смене режима осадконакопления с субаквального на субаквально-субаэральный (снизу вверх). Поверхности напластования между прослоями в верхней половине слоя нечеткие, но ясные, в нижней – четкие. При этом кровля коричневых прослоев в нижней части слоя относительно ровная, а подошва волнистая с западинами, что, возможно, указывает на многочисленные кратковременные циклы эрозии и аккумуляции осадков с периодическим выравниванием микрорельефа. Истинная мощность слоя от 0,5 до 0,85 м (средняя 0,7–0,8 м). Поверхность напластования между слоями 3 и 4 нечеткая. К контакту слоев приурочено устье морозобойного клина, небольшой фрагмент которого выявлен в юго-западном углу раскопа. Видимая длина клина более 1,4 м при ширине более 1 м (ось клина проходит южнее раскопа, предположительный магнитный азимут простирания ~ 90–270°. Клин обрамляют субвертикальные ломаные трещины (рассекают слои 3 и 4 на полную мощность) хрупкой деформации отложений, возникшие в позднеледниковье при деградации многолетней мерзлоты. Амплитуда вертикальных смещений по трещинам составляет до 1–5 см. В плане сеть трещин образует неправильные блоки различного размера. Отложения со стратиграфическим перерывом перекрывают подстилающие образования.

Слой 4. Тонкослойчатые мелко-, тонкозернистые пески и алевриты светло-коричневого цвета. Слойки ровные слабоволнистые, хорошо выдержаны, залегают горизонтально и имеют мощность от 1–3 мм до 5 см (средние 0,5–1 см). Отложения разбиты трещинами хрупкой деформации и морозобойным клином. Истинная мощность слоя от 0,85 до 0,95 м (средняя 0,9 м). Поверхность напластования со слоем 5 четкая, горизонтальная. Отложения согласно перекрывают подстилающие образования.

Слой 5. Тонкослойчатые мелко-, тонкозернистые пески, алевриты и глины (в подошве слоя, до 0,25–0,45 м от поверхности напластования) коричневато-серого цвета. В кровле слойки залегают субгоризонтально, в подошве – наклонно (встречаются деформации оползания). Истинная мощно сть слоя от 0,4 (в южном углу раскопа) до 1 м (по центру юговосточной стенки) и более. Уменьшение мощности вблизи морозобойного клина может быть следствием криогенной деформации осадков или отражать неровности дна палеоводоема. Поверхность напластования со слоем 6 четкая с падением по магнитному азимуту ~ 20о. Отложения согласно перекрывают подстилающие образования.

Слой 6. Коричневато-серая глина. Текстура массивная. Видимая мощность более 1,8 м.

Из отложений разреза, вскрытого шурфом 2, для проведения микропалеонтологических исследований отобран 31 образец.

Поскольку количество каменного инвентаря, обнаруженного в шурфе 2, оказалось намного меньше, чем ожидалось, был заложен шурф 3. Шурф 3 (1 × 3 м) размечен на ровной площадке, на слегка наклоненной в юго-западную сторону, ориентирован длинной стороной примерно запад – восток и прислонен к южной стенке шурфа 20 (2015 г.) таким образом, что их восточные стенки образовывали единый разрез.

Работы в шурфе 3 проводились по методике, указанной выше. Всего было исследовано восемь условных горизонтов. Начиная с зачистки 2-го по 8-й условный горизонт, весь грунт промывался. Верхняя стратифицированная находка обнаружена в основании 2-го горизонта (слой 2) на глубине 45 см от дневной поверхности, нижняя – при промывке грунта 8-го горизонта (слой 2), собранного с глубины 80– 90 см. Таким образом, мощность культурного слоя составила ~ 45 см.

Всего в шурфе 3 обнаружено 655 находок: 32 экз. in situ и 614 экз. получены в ходе промывки. Кроме каменного инвентаря зафиксированы мелкие неопределимые фрагменты костей (7 экз.) и кусочки обожженной глиняной массы (3 экз.). На 3-м и 4-м уровнях в юго-восточном углу шурфа зафиксирован участок с большой концентрацией фрагментов древесного угля, которые не образовывали единого зольника. Наиболее крупные фрагменты угля были отобраны для радиоуглеродного датирования. Фрагменты древесного угля встречались и в других горизонтах исследования, но более мелких размеров. Никаких иных планиграфических особенностей в культурном слое не зафиксировано. К сожалению, исследования культурного слоя в шурфе 3 не удалось завершить. Работы были остановлены на уровне кровли слоя 3 и шурф законсервировали до следующего полевого сезона.

В шурфе 1 в слое серых тонкослойчатых песков, алевритов и глин зафиксирована линза (~ 0,9–1 м от дневной поверхности) растительного детрита с большим количеством шишек ели. Другими важными находками являются фрагменты трубчатой кости и позвонка Mammuthus primigenius Blum . в шурфе 5 на глубине ~ 1,5–1,6 м от дневной поверхно сти (до 2023 г. в шурфах, заложенных на террасовых участках, крупные фрагменты костей не фиксировались).

Для увеличения коллекции каменного инвентаря проведена дополнительная промывка донных отложений погребенного оврага на участке 2002 г. [Зенин и др., 2006]. Промывка отложений осуществлялась двумя небольшими траншеями (длиной 3 м и шириной 1 м каждая) по обеим сторонам от русла ручья (см. рис. 1, В ). В результате промывки отложений (в интервале ~ 0,1–0,35 м от поверхности) были получены 36 каменных артефактов (торцовый нуклеус, долотовидное орудие, фрагмент микропластины с ретушью, реберчатая пластина с ретушью, отще-пы 10 экз., пластинки 2 экз., обломки 8 экз., чешуйки 12 экз.), 2 фрагмента зуба Coelodonta antiquitatis

Каменный инвентарь стоянки Луговское (2023 год)

|

Тип |

Шурф 2, экз. |

Шурф 3, экз. |

Доп. промывка, экз. |

Всего |

||

|

in situ |

промывка |

in situ |

промывка |

|||

|

Микронуклеус торцовый |

– |

– |

– |

1 |

1 |

2 |

|

Долотовидное орудие |

1 |

– |

– |

3 |

1 |

5 |

|

Резец |

– |

1 |

– |

2 |

– |

3 |

|

Проколка двойная |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

Скребок концевой |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Пластина с ретушью |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

Микропластина с ретушью |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

|

Пластина с ретушью утилизации |

– |

– |

1 |

– |

1 |

2 |

|

Отщеп с ретушью утилизации |

1 |

– |

1 |

– |

– |

2 |

|

Неопределимый скол с ретушью утилизации |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

Обломок с ретушью |

– |

1 |

1 |

– |

– |

2 |

|

Отщеп |

2 |

1 |

16 |

9 |

10 |

38 |

|

Пластина |

1 |

1 |

4 |

2 |

8 |

|

|

Микропластина |

1 |

– |

5 |

– |

– |

6 |

|

Неопределимый скол |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

Технический скол |

1 |

1 |

6 |

1 |

– |

9 |

|

Осколки и обломки |

12 |

2 |

125 |

8 |

8 |

155 |

|

Чешуйки |

29 |

– |

457 |

2 |

12 |

500 |

|

Всего |

48 |

8 |

614 |

32 |

36 |

738 |

Blum., нижняя левая челюсть мелкого грызуна, фрагменты черепных костей, зубных пластин и бивней Mammuthus primigenius Blum . , а также множество неопределимых фрагментов костей.

Несмотря на большое количество каменного инвентаря (см. таблицу ), выразительных изделий не много. Нуклевидные изделия представлены двумя торцовыми нуклеусами (рис. 3, 6 ), хотя ранее отмечалось их полное отсутствие в коллекции [Там же]. Среди орудий (17 экз.) наиболее выразительными изделиями являются двойной (рис. 3, 4 ) и плоский резцы, концевой скребок на ретушированной пластине (рис. 3, 1 ) и двойная проколка (рис. 3, 5 ). Наибольшим количеством в орудийном наборе представлены сколы с ретушью утилизации и долотовидные орудия. Все каменные изделия мелких размеров – не более 5 см. Среди технических сколов преобладают резцовые отщепки. Необходимо отметить прием переоформления скола подправки ударной площадки (?) в долотовидное орудие (рис. 3, 7 ). Сырье (предварительное определение) представлено в большей степени черным кремнем, халцедоном и кварцитом, в меньшей – серым и серо-зеленым кремнями, горным хрусталем и окремненным песчаником.

Проведенные в 2023 г. исследования показали, что в разрезе культурный слой выражен слабо, а археологический материал приурочен к эоловой дюне, образованной за счет перевеивания подстилающих осадков. Отложения, вмещающие культурные остатки, деформированы в результате деградации многолетней мерзлоты. Выразительных изделий среди каменного инвентаря обнаружено немного, но наличие двух торцовых нуклеусов позволяет проводить параллели с индустриями юго-восточной части Западной Сибири (например, Шестаково и Могочино 1). Большое количество отходов производства (~ 97 %), зафиксированных в культурном слое, указывает на приемы оформления и переоформления каменного инвентаря. Первичных сколов в исследованной части культурного слоя не зафиксировано. Археологический материал находит аналогии в коллекциях предшествующих лет и может быть охарактеризован как мелкопластинчатый комплекс позднего этапа верхнего палеолита. Благодаря новым образцам древесного угля и костей будет возможно получить дополнительные датировки, уточняющие возраст культурного слоя и вмещающих его отложений. Ископаемые остатки, зафиксированные в разрезах шурфов 3 и 5, свидетельствуют о перспективности исследования южного участка памятника.

Исследование выполнено за счет финансовой поддержки гранта Губернатора Югры, № 23-1-000304 «Про Югру: открытые исследования».

Список литературы Полевые исследования местонахождения мамонтовой фауны и палеолита Луговское в 2023 году

- Деревянко А.П, Молодин В.П, Зенин В.Н., Лещинский С.В., Мащенко Е.Н Позднепалеолитическое местонахождение Шестаково. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 168 с. EDN: QKLZGL

- Зенин В.Н., Лещинский С.В., Золотарев К.В., Гру -тес П.М., Надо М.-Х. Геоархеология и особенности материальной культуры палеолитического местонахождения Луговское // Археология, антропология и этнография Евразии. - 2006. - № 1. - С. 41-53. EDN: KPYVEP

- Лещинский С.В. Палеоэкологические исследования, тафономия и генезис местонахождения Луговское // Археология, антропология и этнография Евразии. - 2006. -№ 1. - С. 33-40. EDN: KPYVEF

- Лещинский С.В., Мащенко Е.Н., Пономарева Е.А., Орлова Л.А., Бурканова Е.М., Коновалова В.А., Тетерина И.И., Гевля К.М. Комплексные палеонтолого-стратиграфические исследования местонахождения Луговское (2002-2004 годы) // Археология, антропология и этнография Евразии. - 2006. - № 1. - С. 54-69. EDN: KPYVEZ

- Макаров С.С. Отчет о разведывательных полевых археологических работах на стоянке Луговское в 2015 году // Архив БУ "Музей Природы и Человека". - 2016. -126 с.

- Павлов А.Ф., Мащенко Е.Н. Особенности тафономии и состава фауны млекопитающих позднеплейстоценового местонахождения Луговское // Эволюция жизни на Земле. -Томск: Изд-во науч.-техн. лит., 2001. - С. 522-524.