Полевые исследования памятника Дарвагчай-залив-1 в 2013 году

Автор: Рыбалко А.Г., Кандыба А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521944

IDR: 14521944

Текст статьи Полевые исследования памятника Дарвагчай-залив-1 в 2013 году

В отчетном полевом сезоне работы проводились на территории Дербентского р-на Республики Дагестан. Раскопки памятника Дарвагчай-залив-1 производились в верхней части склона террасовидного уступа, на котором расположен памятник. Раскоп был заложен непосредственно на пашне, на участке, продолжающем линию шурфов 2009 г. в северовосточном направлении [Деревянко и др., 2009]. Данные исследования явились логическим продолжением полевых исследований предыдущего года [Деревянко и др., 2012], вскрытая площадь составила 37 кв.м (рис. 1).

В ходе работ вскрыта толща плейстоценовых отложений на глубину до 3 м от дневной поверхности. В разрезе отчетливо фиксируются четыре геологических горизонта. Ниже приводится описание разреза (сверху вниз).

Слой 1А. Серо-коричневый лессовидный легкий суглинок с неоднородной, комковатой текстурой. Техногенная толща (пашня). Имеет относительно выдержанную мощность (в пределах раскопа). Истинная мощность (И.м.) 0,3–0,4 м. Подошва субгоризонтальная, четкая. Имеет падение в западном направлении.

Слой 1Б. Светло-коричневый лессовидный суглинок с неоднородной текстурой. По-видимому, изменен в ходе хозяйственной деятельности человека (выравнивание поверхности террасы). При высыхании серо-коричневый, трещиноватый с редкими карбонатными стяжениями (Ø до 1 см) равномерно разбросанными по всей толще горизонта. И.м. в среднем 0,4 м. Подошва резкая, четкая, субгоризонтальная (падение в западном направлении).

Слой 2. Лессовидный серо-коричневый суглинок. Плотный, умеренно пористый. Генезис эоловый, при незначительном участии делювиальных процессов. Текстура слоя пятнистая, из-за карбонатизированных пятен (Ø до 3 см). В средней части и в подошве слоя встречаются немногочисленные ходы землеройных животных. Подошва, относительно ров-

Рис. 1. Дарвагчай-залив-1. Топоплан местности с указанием раскопов.

ная, четкая, имеет падение в западном направлении (угол падения 5–10). И.м. меняется от 0,6 до 0,85 м.

Слой 3. Буро-коричневая, гумусированная супесь (погребенная почва), пылеватая в сухом состоянии. Текстура слоя пятнистая. Нижняя часть горизонта имеет более темный черно-бурый оттенок (последние 0,1–0,2 м). По всему слою отмечаются многочисленные кротовины разнообразной формы и размеров, заполненные светло-коричневым суглинком. Генезис биогенный и эоловый. Подошва слоя размытая, субгоризонтальная. И.м. ~ 0,8–1,5 м.

Слой 4. Плотный желтовато-коричневый тяжелый суглинок. Верхняя часть слоя (первые 20–25 см) имеет красно-бурый оттенок (контактная зона). Генезис, делювиально-эоловый. Текстура пятнистая. Отмечаются карбонатные стяжения (размер 1–2 см). В кровле слоя видны трещины усыхания (средняя ширина в устье 2–3 см, при глубине 0,2 м). Видимая мощность слоя 0,4 м.

Археологические материалы залегали в слое 3 – буро-коричневая, гумусированная супесь (погребенная почва). Немногочисленная, но выразительная коллекция артефактов насчитывает 193 экз. каменных изделий.

Нуклеусов насчитывается 9 предметов, из них семь нуклеусов относятся к леваллуазской системе расщепления. Первые два ядрища крупных размеров округлой в плане формы имеют плоские слегка скошенные ударные площадки образованные несколькими снятиями средних размеров. Фронт скалывания, в одном случае плоский, в другом выпуклый, сохраняет негативы центростремительных снятий средних и мелких размеров. Особенностью следующей группы из трех нуклеусов является оформление одной из латералей мелкими укороченными сколами со стороны контрфронта. Изделия крупных размеров овальной формы. Два последних предмета мелких размеров имеют крайнюю степень истощения. Оба нуклеуса обладают выпуклыми фасетированными ударными площадками. Фронты скалывания сохраняют негативы целевых снятий. Латерали и основание ядрища, округлой формы, оформлены мелкими сколами с плоскости фронта. Обработка данных частей подтреугольной формы нуклеуса заключалась в снятии мелких сколов с плоскости контрфронта. Для всех ядрищ характерно сохранение естественной желвачной корки на поверхности контрфронта.

К системе параллельного расщепления отнесены два предмета. Первый является двуплощадочным монофронтальным ядрища. Плоские ударные площадки оформлены одним снятием. Фронт скалывания сохраняет негативы крупных пластинчатых снятий. Второй предмет крупных размеров является двуплощадочным бифронталым нуклеусом с перекрестной системой снятия. Ударные площадки плоские, одна из которых оформлена одним крупным сколом. Плоские фронты скалывания сохраняют негативы крупных и средних сколов средних пропорций. Большинство снятий являются отраженными, что и послужило причиной прекращения расщепления.

К нуклевидным обломкам отнесены три предметы аморфных очертаний, определить систему расщепления не представляется возможным. Еще два артефакта можно охарактеризовать как обломки леваллуазских нуклеусов.

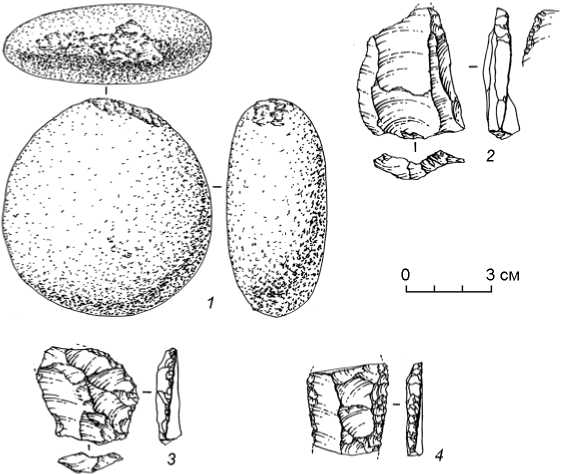

В коллекции присутствуют две плоские гальки крупных размеров определяемых как отбойники (рис. 2, 1 ). Для них характерна забитость на одном из узких краев предметов.

Индустрия отщепов насчитывает 122 экз. Крупных предметов в коллекции четыре экземпляра удлиненных пропорций. Ударные площадки представлены двумя типами – естественные и гладкие – в равных коли-

Рис. 2. Каменный инвентарь памятника Дарвагчай-залив-1, раскоп 2.

1 – отбойник; 2 – леваллуазский отщеп; 3 – отщеп с ретушью; 4 – комбинированное орудие.

чествах. Огранка дорсала определима у трех предметов: параллельная однонаправленная, продольно-поперечная и гладкая. Отщепы средних размеров 28 экз. (из них 4 предмета фрагментированые). Целые предметы имеют в 3 случаях укороченные, в 10 короткие, а в 11 удлиненные пропорции. Определимые ударные площадки представлены следующими типами: естественные (2 экз.), гладкие (11 экз.), фасетированные (3 экз.). Девять предметов имеют параллельную однонаправленную огранку дорсала, два параллельную бинаправленную, один гладкую, восемь спродольно-поперечную, а два артефакта обладают радиальной огранкой дорсала. Отщепы мелких размеров 90 экз. (из них фрагментированных 43 экз.). Целые предметы по пропорциям делятся на удлиненные (5 экз.), короткие (39 экз.) и укороченные (5 экз.). Определимые ударные площадки представлены естественными (2 экз.), гладкими (31 экз.), фасетированными (4 экз.). Огранка дорсала представлена следующими типами: параллельная однонаправленная (22 экз.), параллельная бинаправленная (5 экз.), гладкая (3 экз.), продольно-поперечная (6 экз.).

Пластин в коллекции насчитывается 3 экз. (из них один предмет фрагментированный). Целые предметы имеют параллельную однонаправленную огранку дорсала и гладкие остаточные ударные площадки.

В коллекции также присутствуют обломки в количестве 34 экз., четыре осколка, десять чешуек и один неопределимый технический скол.

Орудийный набор состоит из 9 экз., из них три являются леваллуазски-ми отщепами средних размеров, один из которых обладает оформленным 142

мелкофасеточной, чешуйчатой, пологой ретушью участком на вентральной стороне дистальной части предмета (рис. 2, 2 ). В коллекции также присутствуют два выемчатых орудия. Первое изготовлено на дистальной части мелкого отщепа. Анкош создан постоянной, сильномодифицирующей, чешуйчатой, крутой, средне- и мелкофасеточной ретушью. Исходной заготовкой для второго выемчатого орудия послужил отщеп средних размеров. Формированию выемки способствовал естественный контур края заготовки, вторичная обработка представлена постоянной, мелкофасеточной, слабомодифицирующей, крутой чешуйчатой ретушью. Также в коллекции присутствуют два отщепа с ретушью. Первый предмет представляет собой укороченный отщеп средних размеров с постоянной, мелкофасеточной, полукрутой, чешуйчатой ретушью на продольном крае (рис. 2, 3 ). Следующий отщеп средних размеров является фрагментированным, вторичная обработка на вентральной плоскости заключалась в нанесении эпизодической, среднефасеточной, чешуйчатой, крутой ретуши. Также необходимо отметить наличие вторичной обработки на обломке средних размеров. Один из продольных краев оформлен постоянной, разнофасеточной, чешуйчатой, полукрутой, сильномодифицирующей ретушью.

Интерес представляет последнее фрагментированное комбинированное орудие, являющейся медиальной частью пластины средних размеров (рис. 2, 4 ). Один из продольных краев представляет собой лезвие ножа и оформлен постоянной, мелкофасеточной, слабомодифицирующей, полукрутой ретушью. Другой край является рабочим краем скребла, созданным постоянной, среднемодифицирующей, крутой, чешуйчатой ретушью.

Таким образом, полученные данные полностью согласуются с результатами предыдущего года исследований. Первичное расщепление данной каменной индустрии демонстрирует преобладание леваллуазской системы расщепления, при подчиненном положении простой параллельной системы скалывания. Пластинчатые сколы представлены единичными экземплярами. Ударные площадки в основном гладкие и фасетированные. В орудийном наборе преобладают скребловидные и выемчатые изделия.

Общий технико-типологический облик и характер залегания обнаруженных каменных артефактов позволяет рассматривать их в рамках широкого культурно-хронологического интервала – развитого среднего палеолита. Исследование нового культурно хронологического комплекса памятника Дарвагчай-залив-1 представляется перспективным для уточнения типологического облика среднего палеолита Дагестана и корреляции стратиграфических разрезов палеолитических стоянок в долине реки Дарвагчай.