Полевые исследования строения осадочной толщи северной части Витязевской пересыпи

Автор: Крыленко Дарья Вячеславовна, Крыленко Вячеслав Владимирович, Крыленко Марина Владимировна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 11 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Строение осадочной толщи Анапской пересыпи отражает условия и динамику ее формирования, и своеобразно для каждой из составляющих ее частей. Анализ строения верхней части осадочной толщи пересыпи позволяет понять последовательность ее формирования. Различное сочетание преобладающих факторов способствовало сложному и неоднородному строению отложений Витязевской пересыпи (части геосистемы Анапской пересыпи). Полевые исследования включали заложение шурфов в основных морфологических зонах поперечного профиля аккумулятивного тела, и бурение скважин ручным буром. Описание и анализ отложений, вскрытых шурфами и скважинами в различных морфологических участках пересыпи, выявили ряд закономерностей. В нижней части толщи преобладают прибрежно-морские отложения. Преимущественно это слабо сортированные пляжевые отложения, состав которых разнообразен и представлен несортированными песками с прослоями ракуши, включениями гальки и водорослей. С глубиной возрастает роль пелитовой фракции. Ниже уровня грунтовых вод отложения имеют темно серый оттенок с включениями мелкой белесой ракуши. Верхняя часть осадочной толщи сложена преимущественно хорошо сортированными эоловыми песками. Характерно наличие слоя со следами почвообразования на стыке морских и эоловых отложений. Особенности строения толщи отложений подтверждают, что аккумулятивная форма Витязевской пересыпи сформировалась под преимущественным влиянием прибрежно-морских гидро-литодинамических процессов. Наличие следов почвообразования на границе пляжевых и эоловых отложений указывает на то, что образование дюн произошло значительно позднее формирования аккумулятивного тела пересыпи. Лиманный берег, сложенный прибрежно-морскими отложениями, продолжил свое развитие в условиях лагунного осадконакопления.

Морской берег, аккумулятивная форма, пересыпь, прибрежно-морские отложения, литологический состав

Короткий адрес: https://sciup.org/14125969

IDR: 14125969 | УДК: 551.435.3, | DOI: 10.33619/2414-2948/84/16

Текст научной статьи Полевые исследования строения осадочной толщи северной части Витязевской пересыпи

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

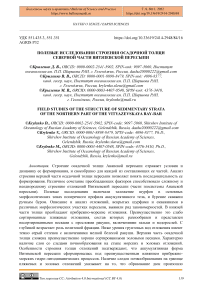

Анапская пересыпь является частью Черноморского побережья России, простираясь 47километровой вогнутой дугой от юго-восточной оконечности Таманского п-ова до мыса Анапский (Рисунок 1). Анапская пересыпь подразделяется на пересыпи оз. Соленое, Бугазскую, Витязевскую, оз. Чембурского и Анапских плавней, разделенные участками аккумулятивных террас: Веселовской, Благовещенского останца, Анапской [1].

Анапская пересыпь развивается под влиянием множества природных и антропогенных факторов, что отражается в сложном строении ее толщи. Анапская пересыпь сложена преимущественно кварцевыми песками с примесью ракуши и детрита [2].

Терригенные карбонаты, характерные для участка побережья к югу от Анапы, в составе отложений Анапской пересыпи отсутствуют [3].

Остается дискуссионным вопрос — откуда и когда на Анапскую пересыпь попали кварцевые пески, преобладающие (в эоловых отложениях их содержание превышает 90%) в составе подводных и надводных отложений. Тем не менее, состав этих песков указывает на их аллювиальное происхождение. Важным источником пляжеобразующего материала

Анапской пересыпи является выброс ракуши и ракушечного детрита с подводного берегового склона [2].

В основном это два наиболее массовых вида двустворчатых моллюсков: Chamelea gallina и Donax trunculus , которые и служат основными источниками карбонатов. Доля карбонатов в песках на различных участках пересыпи неодинакова и составляет в среднем 11% [4]. Следует отметить, что для Анапской пересыпи характерна высокая интенсивность протекания гидро-литодинамических и эоловых процессов [5], следствием чего является многократное переотложение слагающих ее наносов. Подтверждением этого является наличие в современных пляжевых отложениях створок моллюсков, уже более полувека не встречающихся в живом виде в прилегающей акватории Черного моря.

Рисунок 1. Схема района исследований

Цель представленных исследований — изучение особенностей строения верхней части осадочной толщи Витязевской пересыпи (как части геосистемы Анапской пересыпи). Полученная информация может быть использована для восстановления стадий и динамики развития пересыпи, а также выявления изменений уровня моря и смены источников поступления наносов в прошлом.

Геологическое строение исследуемого района

Анапская пересыпь — голоценовое прибрежно-морское аккумулятивное образование, сложенное наносным материалом терригенного и морского происхождения. Она расположена на морском крае низменной аллювиальной равнины северо-восточного Причерноморья и находится в зоне сочленения тектонических элементов северо-западного (Кавказского) и субширотного (Керченско-Таманского простирания).

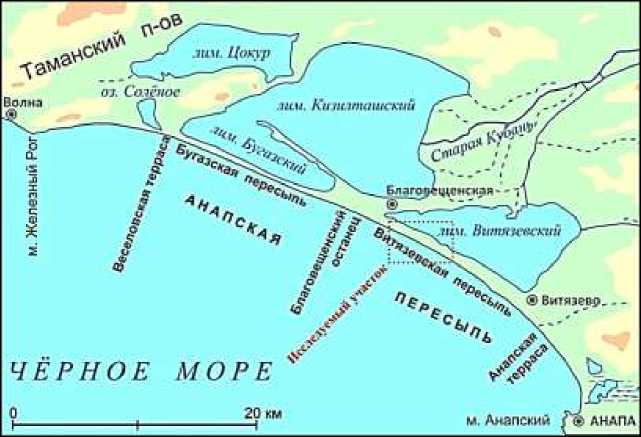

В пределах Таманского полуострова распространены субаэральные четвертичные отложения (Рисунок 2), сформировавшиеся в период плейстоценовых регрессий, они представлены желто-бурыми суглинками и глинами, общей мощностью до 40 м. По перифериям древне эрозионных ложбин (палео-Кубань и др.) наблюдается чередование делювиальных и аллювиальных, аллювиально-морских и морских образований. В днищах переуглубленных долин и руслах палеорек развиты русловые фации аллювия с раковинным детритом, общей мощностью более 25 м. Субаквальные осадки распределены неравномерно, наибольшей мощности они достигают в пра-долинах, эрозионных ложбинах и на пересыпях [6].

Четвертичная система

Современные отложения

Верхнечетвертичные и современные отложения

Верхнечетвертичные отложения

Среднечетвертичные отложения

Нижнечетвертичные отложения

Неогеновая система

Плиоцен

Миоиен

Олигоцен-миоцен нерасчлененные

Палеогеновая система

Эоцен

Палеоцен

Палеоцен-эоцен нерасчлененные

Меловая система

Верхний отдел

Нижний отдел

Рисунок 2. Фрагмент геологической карты района (1)

В районе Витязевского и Кизилташского лиманов четвертичные отложения представлены глинами, суглинками, песками, ракушей, а в море — илами, глинами, песками, алевритами, ракушечниками [3]. Для четвертичных отложений характерна слабая дислоцированность, стратиграфическое несогласие с подстилающими отложениями, большая пестрота фациального состава и ритмичность осадконакопления, вызванная периодичной сменой морских и континентальных условий. В районе Витязевской пересыпи четвертичные отложения залегают поверх отложений плиоцена и имеют мощность до 25 м. Отложения представлены прибрежно-морскими осадками с преобладанием кварцевых и раковинных песков с прослоями плотных иловатых глин.

Материал и методы исследования

Современный уровень научных исследований крупных береговых аккумулятивных геосистем подразумевает использование широкого спектра теоретических и прикладных методов. Комплексные натурные исследования и дистанционное зондирование, сопровождаемые математическим моделированием, позволяют выявить роль гидро-, лито- и морфодинамических условий в процессе формирования и эволюции береговых морфосистем и реакции последних на изменение внешних условий.

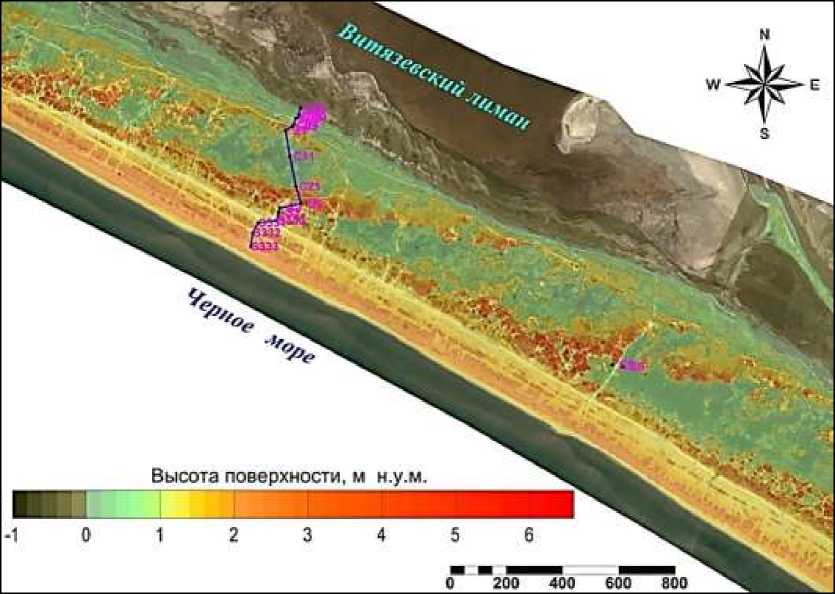

В рамках представляемых исследований были проведены полевые работы на северной части Витязевской пересыпи, включающие выбор геоморфологически обоснованных точек для последующего исследования отложений. Для ключевых точек, выбранных в репрезентативных участках основных морфологических элементов аккумулятивной формы, были заложены шурфы, с послойным детальным описанием вскрывающихся в них отложений. Для промежуточных точек по заложенному профилю на пересыпи выполнялось бурение скважин ручным буром и описание колонок. Координаты точек фиксировались при помощи GPS. На Рисунке 3 представлена схема расположения шурфов и скважин в северной части Витязевской пересыпи.

Рисунок 3. Полевые исследования отложений на Витязевской пересыпи

Результаты и обсуждение

Верхняя часть осадочной толщи Витязевской пересыпи представляет собой чередование различных по литологическому составу прибрежно-морских отложений. Помимо морских пляжевых (пески с большим количеством крупной ракуши и примесью гальки), встречаются слои эоловых, аллювиально-лиманных и делювиальных отложений, что свидетельствует о неоднократном изменении условий осадконакопления.

В зоне пляжа (ширина которой около 150 м) толща прибрежно-морских осадков устроена сложно, отражая частую смену интенсивности движения материала в полосе прибоя или штормового заплеска. Здесь преобладают пески, но значительно и содержание ракушечного детрита (до 30%), на отдельных участках накапливается гравийно-галечный материал и целая ракуша. Погребенных почвенных слоев не обнаружено.

В строении верхнего слоя основной части аккумулятивного тела пересыпи за пределами пляжа наблюдается ряд закономерностей: в верхней части осадочная толща сложена мелкозернистыми хорошо сортированными эоловыми песками, в составе которых встречаются мелкие обломки раковин. В понижениях между дюнными грядами на мористой стороне пересыпи, так и во внутренней ее части эоловые пески чередуются с песками более грубого состава с включением ракуши и гальки, что указывает на периодическое перемещение материала с морского берега во время сильных штормов.

Понижения между дюнными грядами, недоступные для поступления морских вод, заняты растительностью, поэтому горизонт эоловых песков расположен под тонким слоем зачаточных почв (до 10 см). Ниже по разрезу мелкозернистые пески сменяются несортированными песками с гравием, галькой и ракушей, которые можно интерпретировать как пляжевые отложения. К сожалению, в межгрядовых понижениях внутренней части Витязевской пересыпи не удалось получить данные о строении разреза ниже уровня грунтовых вод. Тем не менее, наличие слоистости, почвенных прослоев и ракушечного детрита указывает на частые изменения условий осадконакопления этой зоны.

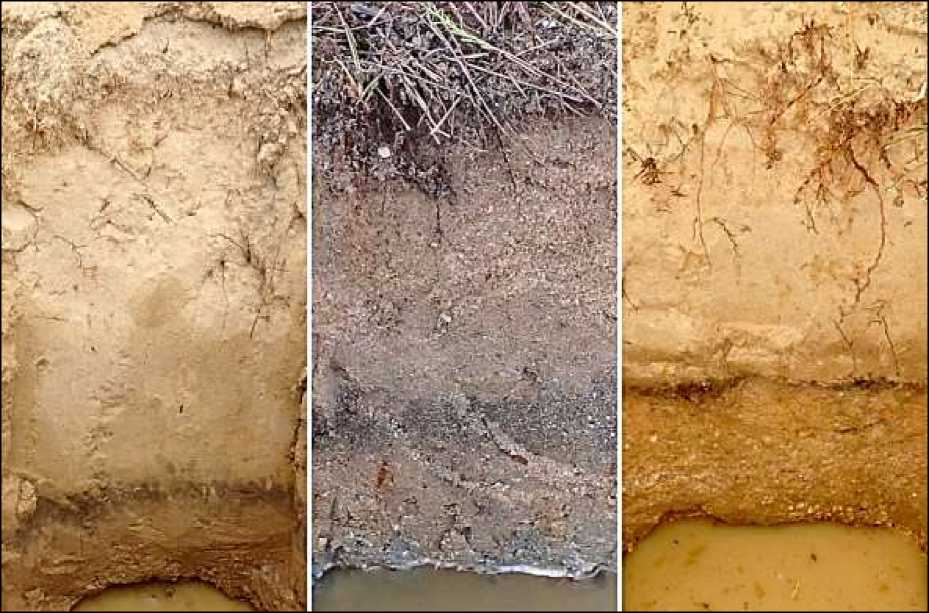

У основания дюнных гряд мощность слоя эоловых отложений возрастает, с глубиной постепенно сменяясь заплесковыми и пляжевыми отложениями. Как правило, кровля морских отложений на их контакте с эоловыми имеет слой с выраженными следами почвообразования (Рисунок 4). Это указывает на то, что пески долгое время находились в субаэральных условиях, и образование дюн произошло значительно позднее выведения данного участка морских отложений из зоны действия волн.

Рисунок 4. Типичные разрезы отложений с погребенным почвенным слоем

Состав пляжевых отложений изменчив — с глубиной меняется литологический состав песков, а также размерность и процентное содержание ракуши и гальки. Например, в тыловой части морского пляжа у основания дюнной гряды, был вскрыт слой, состоящий из целой и битой ракуши и водорослей с незначительным содержанием песка (Рисунок 5). В составе пляжевых отложений встречается галька размерами до 20 см, целые раковины (до 5– 6 см), а также плитки бич-рока (сцементированные прибрежно-морские отложения).

Рисунок 5. Ракуша в составе морских (слева) и лиманных (справа) отложений

При приближении к уровню стояния грунтовых вод в песках появляются пятна ожелезнения и оглеения, с глубиной сизоватый оттенок отложений сменяется темно серым, появляется запах сероводорода, в составе возрастает роль пелитовой фракции. Ракуша и детрит приобретают белесый цвет, их содержание и размеры обломков меняются с глубиной, также продолжает встречаться редкая галька и гравий.

Вблизи лиманного берега дюнные гряды так же подстилаются прибрежно-морскими отложениями, отметки, кровли которых не превышают 0,5 м. Однако, ряд признаков указывает на то, что эти прибрежно-морские отложения длительное время находились под влиянием лагунного осадконакопления. Можно предположить, что после отчленения лагун от моря в ходе формирования пересыпи, данный участок продолжал находиться в условиях прибрежного осадконакопления, но уже в условиях полузамкнутой акватории. В составе отложений возрастает роль пелитовой фракции, ракушечный детрит становится более мелким, галька исчезает. Поверх прибрежных гидрогенных отложений присутствуют эоловые, что указывает на то, что данная зона в какой-то момент была выведена из-под влияния береговых процессов в акватории лимана.

Вдоль берега Витязевского лимана прилиманные террасы сложены песчаносуглинистой толщей со слоями морской ракуши, сверху также перекрытыми эоловыми песками. На осохшем дне лимана скважины вскрыли типично лагунные отложения (илы с примесью лагунной ракуши) без выраженной слоистости (Рисунок 5).

Заключение

Выявленные особенности строения толщи отложений на изученном поперечном разрезе СЗ части Витязевской пересыпи подтверждают предположение [7], что аккумулятивная форма на данном участке изначально формировалась под преимущественным влиянием прибрежно-морских гидро-литодинамических процессов. Лишь позднее в ее пределах начали активно проявляться эоловые процессы, а в тыльной части — процессы лагунного осадконакопления. На некоторых участках между прибрежно-морскими и эоловыми отложениями имеются прослои со следами почвообразования, что указывает на значительный временной промежуток между формированием аккумулятивного тела и последующим формированием эоловых форм.

Финансирование: Полевые исследования на Анапской пересыпи проведены при поддержке РНФ (проект 20-17-00060). Сбор и анализ литературных данных выполнен в рамках выполнения Госзадания №FMWE-2021-0013 и при финансовой поддержке РФФИ и администрации Краснодарского края (проект 19-45-230004)

Список литературы Полевые исследования строения осадочной толщи северной части Витязевской пересыпи

- Невесский Е. Н. Процессы осадкообразования в прибрежной зоне моря. М.: Наука, 1967. 255 с.

- Косьян Р. Д., Косьян А. Р., Крыленко В. В., Федорова Е. А. Состав и распределение осадков Анапской пересыпи // Океанология. 2020. Т. 60(2). С. 302-314.

- Измайлов Я. А. Эволюционная география побережий Азовского и Черного морей. Книга 1. Анапская пересыпь. Сочи, 2005. 174 с.

- Косьян А. Р., Кучерук Н. В., Флинт М. В. Роль раковинных моллюсков в балансе осадков Анапской пересыпи // Океанология. 2012. Т. 52. №1. С. 78-84.

- Крыленко В. В. Динамика морского берега Анапской пересыпи. // Океанология. 2015. Т. 55. №5. С. 821-828.

- Измайлов Я. А., Крыленко В. В. Геологическое строение, палеогеография и новые данные о современной динамике Анапской пересыпи (Черноморское побережье) // Пути эволюционной географии. 2016. С. 118-123.

- Кравцова В. И., Крыленко В. В. Природные условия формирования ландшафтно-морфологической структуры Витязевской пересыпи (Черноморское побережье Краснодарского края) // География и природные ресурсы. 2021. Т. 42. №1. С. 84-92.