Полевые исследования в Сретенском районе Забайкальского края

Автор: Алкин С.В., Нестеренко В.В., Колосов В.К., Мороз П.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521415

IDR: 14521415

Текст статьи Полевые исследования в Сретенском районе Забайкальского края

В ходе разведочных работ 2006-2007 гг. в районе устья р. Чёрной было выявлено несколько пунктов сбора подъёмного материала палеолитического облика. Артефакты найдены в непосредственной близости от средневековых городищ на Чудейском утёсе и с. Усть-Чёрная. Причём, разведочный шурф в одном из пунктов дал стратифицированный материал [Алкин, Васильев и др., 2006]. Актуальность этих работ определяется тем, что, несмотря на более чем вековую историю изучения каменного века региона, значительная часть территории Амурского бассейна (нижнее течение р. Ингода и среднее течение р. Шилка) оставалась на археологической карте Забайкалья своего рода «белым пятном» из-за отсутствия стратифицированных памятников эпохи палеолита [Окладников, Кириллов, 1980]. Ближайший известный объект палеолита на р. Ингода – Сохатино-4 – расположен в её среднем течении. Таким образом, огромная площадь Восточного Забайкалья, включающая в себя более 250 тыс. кв. километров и расположенная вдоль магистральных рек региона, до настоящего времени не имеет надёжных геохронологических реперов и опорных памятников периода позднего плейстоцена. В то же время в Западном Забайкалье известно значительное число стратифицированных памятников, что способствовало созданию геохронологической шкалы развития древних культур [Константинов, 1994].

Геоморфологическая ситуация в районе устья р. Чёрной требует детального рассмотрения. На данном этапе нами было обращено внимание на террасовый уровень с гипсометрическими отметками 12-13 метров. Тело террасы разбито тремя глубокими (5-6 м) логами, обнажившими рус- ловой галечник. Подошва галечника расположена на уровне 4 м над урезом реки. В результате общей оценки геоморфологической ситуации было сделано предположение о принадлежности данного террасового уровня р. Шилка. Этому не противоречит геоморфологическая ситуация в приустьевом участке р. Чёрной. Современный водный режим этих рек создаёт ситуацию «подпора» полноводной Шилкой её крупного притока. В режиме наводнения, по сообщению местных жителей и по нашим собственным наблюдениям, напор шилкинской воды полностью останавливает течение р. Чёрной. Это не могло не сказываться на режиме формирования рыхлых

Рис. 1. Местонахождение Усть-Чёрная-1. Каменные артефакты.

отложений террасовых уровней, создавая в приустьевой части благоприятные условия для аккумуляции аллювия.

Шурфовка выявила наличие археологического материала эпохи палео-металла в подпочвенном слое каштановой супеси. Наибольший интерес представляет собой второй культурный горизонт, связанный с литологическим слоем VII (глубина 3,60-3,80 м). Промытый песок аллювиального генезиса содержал индустрию поздней поры верхнего палеолита. Находки обнаружены как в толще слоя (0,3 – 0,4 м), так и у его подошвы. Наряду с мелкими фрагментами костного материала были найдены: концевой скребок на пластине из микрокварцита (Рис. 1, 1 ) и диагональный резец на медиальном фрагменте пластинки из светло-коричневого кремня (Рис. 1, 2 ). В литологическом слое VIII найден оббитый желвачок кварца (Рис. 1, 4 ). Для более детальной атрибуции данного культурного горизонта и определения его хронологической позиции потребуются дополнительные исследования в будущем полевом сезоне.

Изучение раннесредневековых городищ.

Памятник на правом берегу р. Шилки на сопке Витчиха напротив с. Верхние Куларки входит в Шилкинскую систему городищ, которые могут быть датированы концом I – началом II тыс. н.э. [Окладников, Ларичев, 1999; Деревянко Е.И., 1972]. Особенности его дислокации (высота над уровнем реки до 107 м), система фортификации и организация жилого пространства в общих чертах аналогичны городищам на Чудейском утёсе и у с. Усть-Чёрная [Алкин, Васильев и др., 2006; Алкин, Нестеренко и др., 2007]. Отличием является замкнутая система фортификации (Рис. 2). Площадь городища составляет ок. 4000 кв. м. Зафиксировано 48 западин построек типа полуземлянок. Пять из них – за пределами линии фортификационных сооружений. Оборонительная система представляет собой ров и два параллельных вала.

Рис. 2. План городища Витчиха.

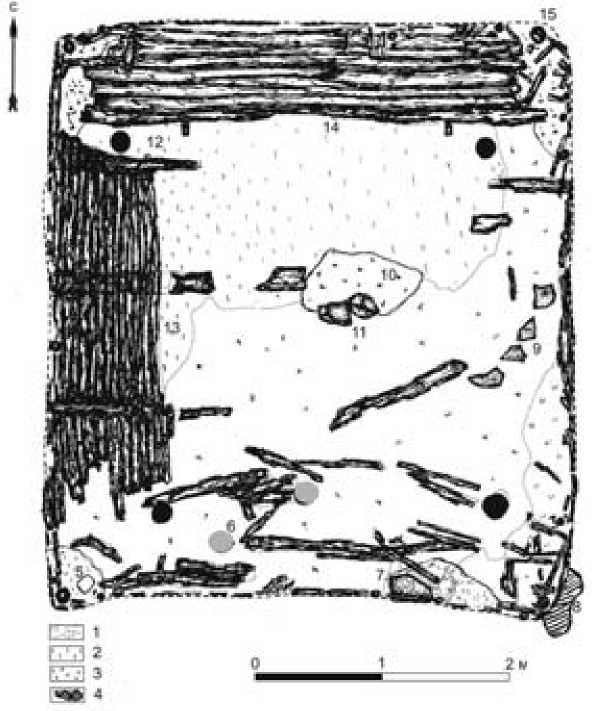

Рис. 3. Городище у с. Усть-Чёрная. План жилища №62 на уровне пола.

1 – береста; 2 – слой глины серого цвета; 3 – кальцинированная кость; 4 – дерево;

5 – берестяной пакет; 6 – деревянная стойка на поверхности пола; 7 – «алтарь»;

8 – тайник с альчиками; 9, 11 – каменные плитки; 10 – очаг; 12 – столбовая ямка;

13, 14 – нары; 15 – угловой столб.

Сочленение сторон в виде прямых углов. Городище имеет два входа: в средней части юго-западной и северо-восточной стенок. В настоящее время они выглядят как перемычки (ширина 0,6 – 0,7 м) во рвах на уровне валов. Отмечены следы дренажной системы, аналогичной обнаруженной ранее на городище Усть-Чёрная. Западины жилищ и хозяйственных построек расположены с учётом особенностей рельефа площадки относительно правильными рядами. Несколько из них имеют следы шурфовки, предположительно 1954 г. Сохранность памятника хорошая.

На городище у с. Усть-Чёрная продолжены раскопочные работы. Изучено одно жилище и хозяйственная постройка. Под западиной № 62 зафиксирована полуземлянка с остатками сгоревшей кровли и несущих конструкций (Рис. 3). Угловые столбы вкопаны в землю, а дополнительные стойки были установлены непосредственно на поверхность пола. У северной и восточной стенок котлована сохранились остатки нар. Очаг расположен в центральной части жилища. Находки внутри жилища сконцентрированы в основном у стенок и под нарами. Среди них фрагменты керамики, керамическая льячка, каменные плитки со следами утилизации, орудия труда и украшения из кости и рога, железные и костяные наконечники стрел. Обращает на себя внимание коллекция из 124 игральных альчиков, большая часть из которых обнаружена в специально подготовленном в уго-восточ-ном углу котлована тайнике. Четыре альчика имеют сквозные отверстия и насечки по краю.

Культуроопределяющими являются находки керамики троицкого типа мохэской археологической культуры. В то же время имеются изделия аборигенного облика, включая половину горшка с двумя параллельными линиями налепного валика на горловине, а также фрагментов керамики, находящих аналоги на памятниках сяньбийского времени в юго-восточном Забайкалье и на сопредельной территории Маньчжурии [Хайлар Сеэрта-ла, с. 33-34]. На наш взгляд, эти находки подтверждают высказанное ранее предположение о появлении в конце I – начале II тыс. н.э. на р. Шилке групп троицких мохэ, а также демонстрируют начало процессов культурного обмена с местным населением. Культурная принадлежность последнего нуждается в дополнительной атрибуции. В то же время представляется, что полученные в 2007 и 2008 г. археологические материалы характеризуют этап, когда процесс культурного взаимодействия может быть описан уже как ассимиляционный.

Результаты изучения западины № 63 с остатками каменной конструкции и мощным прокалом в совокупности с многочисленными находками шлака и кусочков железа в межжилищном пространстве и на прилегающем склоне сопки подтвердили предположение о том, что плавка металла происходила в пределах городища.

В непосредственной близости от северо-восточного угла оборонительной системы городища с помощью траншеи (11 на 1,5 м) была изучена структура фортификационных сооружений. На центральном валу находился плетень, остатки которого зафиксированы в виде ямок и остатков вертикальных жердей из стволов молодых лиственниц. С внутренней стороны располагался частокол (тын) из мощных лиственничных плах.

Результаты исследований на р. Шилке, таким образом, позволили получить новые данные по хроностратиграфии региона на широком отрезке времени от позднего плейстоцена до голоцена, что открывает перспективы исследований в археологически малоизученном районе бассейна р. Амур как на этапе его первоначального освоения древним человеком, так и в пе- риод вовлечённости этой территории в процесс формирования этнических сообществ эпохи раннего средневековья.