Полевые украшения в рукописных книгах, исполненные книгописцем и художником- знаменщиком Федором Басовым (последняя четверть XVI в. - первая треть XVII в.)

Автор: Шерстобитова Екатерина Сергеевна

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 1 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Зарождение книгопечатания способствовало развитию орнаментального оформления древнерусских книг. Взаимовлияние художников-знаменщиков рукописных и печатных книг привело к возникновению и дальнейшему расцвету старопечатного стиля. В нем исполнялись заставки, буквицы и полевые украшения. Статья посвящена орнаментальным украшениям, выполненным одним из выдающихся книгописцев и художников-знаменщиков Федором Басовым в конце XVI в. - начале XVII в. на полях листов рукописей в традициях старопечатного стиля. Преимущественно ими стали изображения, решенные в виде цветов: в центре расположен элемент (фантастическая шишка, плод, сосуд или др.) в листьях на стебле. Автор анализирует их структуру и способы сочетания элементов, отмечает их вариативность. Определяются особенности творческой манеры Федора Басова в сравнении с исполненными мастером орнаментальными заставками, а также с искусством его братьев Стефана и Гаврилы (по прозвищу Иван). Установлено сходство некоторых элементов Федора Басова с украшениями изданий Анонимной типографии и печатной книги «Апостол» (1564 г.) Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца. Вместе с тем благодаря примененному элементно-структурному методу выявлены авторские компоненты орнаментики в творчестве Федора Басова.

Древнерусские рукописи, старопечатный стиль, художник-знаменщик, полевые украшения, федор басов

Короткий адрес: https://sciup.org/147236588

IDR: 147236588 | УДК: 002.2 | DOI: 10.14529/ssh220108

Текст научной статьи Полевые украшения в рукописных книгах, исполненные книгописцем и художником- знаменщиком Федором Басовым (последняя четверть XVI в. - первая треть XVII в.)

В XVI в. зарождение в русском государстве книгопечатания повлияло на дальнейшее развитие художественного оформления рукописей: в результате взаимообмена между печатными и рукописными книгами возник орнаментальный стиль, названный впоследствии старопечатным. Его характерные мотивы, такие как фантастические плоды и шишки, листья, напоминающие акант, и др., в процессе развития стиля получили различные творческие интерпретации в искусстве наиболее выдающихся мастеров. Среди них был талантливый книгописец и художник-знаменщик Федор Басов, работавший в последней четверти XVI в. -начале XVII в. Наряду со своими братьями Стефаном и Гаврилой (по прозвищу Иван) Басовыми Федор исполнил множество заказов по переписке и оформлению рукописных книг.

Обзор литературы

Для написания данной статьи автор обращался к исследованиям, посвященным изучению старопечатного стиля и направленным на анализ выдающихся памятников древнерусского искусства -рукописей и их орнаментальных украшений. Отечественные ученые, такие как Т. В. Дианова [1], Е. В. Зацепина [2], Н. П. Киселев [3], внесли важный вклад в исследование истоков старопечатного стиля и его особенностей.

В дальнейшем был расширен круг рукописных памятников. Были установлены имена книго-писцев и художников-знаменщиков, атрибутированы книги. В связи с этим ценными стали науч- ные труды Т. В. Анисимовой [4-5] и Н. П. Парфентьева [6-7], которые положили начало углубленному изучению орнаментального искусства трех выдающихся мастеров - братьев Стефана, Федора и Гаврилы Басовых [8].

Методы исследования

Для исследования данной темы был применен в качестве основного метода формальностилистический анализ. Он направлен на определение особенностей пластической формы и ритмической организации орнаментальных украшений, выполненных Федором Басовым. Также важным стал элементно-структурный метод, который способствовал выявлению и атрибуции орнаментальных компонентов полевых украшений (авторских или заимствованных из первопечатных московских книг), а также проведению сравнения с искусством братьев Стефана и Гаврилы Басовых [подробнее о методе см.: 9-10].

Результаты и дискуссия

За свою почти 50-летнюю деятельность (с середины 1580-х по начало 1630-х гг.) Федор Басов вместе с братьями прошел период обучения в родной Твери, далее работал в Москве, возможно, непродолжительно пребывал в Сольвычегодске (во время Смуты) и Троице-Сергиевом монастыре (вероятно, навещал брата Гаврилу, который работал там над заказами по переписке и оформлению книг). Этап активной творческой жизни Федора пришелся на период с 1585 / 1586 гг. по середину 1620-х гг. - за это время Федор принял участие в создании около 15 рукописей. В поздний период мастер с перерывами числился на Московском печатном дворе (в 1621 и середине 1620-х гг.) и, возможно, служил золотописцем в Посольском приказе (19 и 23 апреля 1632 г. ему было дано хлебное жалованье [11, л. 32. 33; 12, с. 14]).

Пройденный мастером творческий путь и количество выполненных им заказов для представителей разных чинов и сословий (среди которых были московские жители Деомид Дементьев и Ондрей Шокин, митрополит всея Руси Дионисий, Строгановы, келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын, архимандрит Троице-Сергиева монастыря Дионисий Зобниновский) свидетельствуют о его богатом художественном опыте и профессионализме, благодаря чему он смог не только работать с образцами, но и создавать авторские примеры старопечатной орнаментики. Федор оформлял книги миниатюрами, заставками, буквицами, композициями фантастических древ (часто размещенных на форзацах) и полевыми цветами. В данном исследовании мы сосредоточились на анализе орнаментальных украшений, исполненных Федором в рукописных книгах на полях.

Созданные в старопечатном стиле они имеют структурное решение, основанное по типу цветов: центральный элемент (шишка, плод или сосуд) изображен в центре на стебле. В отличие, например, от брата Гаврилы, который в расцвет своего творчества предпочитал сложные, многокомпонентные вертикальные украшения, стремящиеся к обрамлению текста, Федор создавал укороченные варианты. Они состоят из нескольких элементов (преимущественно из двух или трех), которыми стали фантастические шишки, плоды, листья и птицы. Наиболее распространенным структурным типом полевых цветов Федора стали украшения, исполненные с применением приема сочетания двух компонентов по принципу один в другом в листьях на стебле. Подобная ярусность элементов, ставшая характерной особенностью при создании полевых украшений, сравнительно не была свойственна творческой манере Федора в создании заставок (за исключением нескольких сложных примеров компонентов).

Полевые украшения были исполнены мастером в таких рукописях, как «Архиерейский чиновник» [13, л. 3], «Минеи» (сентябрь-ноябрь) [14, л. 1], а значительная часть принадлежит второму заказу - «Псалтыри с восследованием и Апостолу» [15], - который мастер оформлял в 15861587 гг. для Ондрея Шокина (переписывал Стефан Басов). В этой рукописи раннего периода творчества, над которой работал Федор, содержится миниатюра и большое число орнаментальных заставок, полевых украшений и буквиц, причем некоторые из них не были скопированы из печатного образца, которым преимущественно была книга «Апостол» Ивана Фёдорова и Петра Тимофеева

Мстиславца (1564 г.), а стали примерами авторской орнаментики.

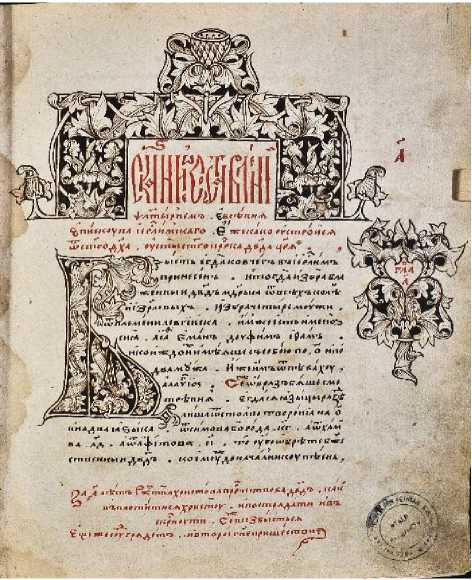

Полевые украшения преимущественно располагаются напротив буквицы справа от текста (рис. 1). Работая над их исполнением, Федор Басов практически не повторялся, хотя использовал схожие приемы структурных решений и мотивы в различных комбинациях.

Рис. 1. Орнаментальные украшения, выполненные Федором в рукописи «Псалтырь с восследованием и Апостол». Москва, 1586–1587 [15, л. 1]

Fig. 1. Fyodor’s ornaments of the manuscript «The Psalter with Investigation and the Apostle». Moscow, 1586–1587 [15, f. 1]

Интересной особенностью полевых украшений стало изображение нижней части. Федор решает ее несколькими способами. Один из приемов заключается в традиционном строгом вертикальном ориентировании: элементы в листьях поддерживает прямой стебель, как правило, разной длины, но не очень протяженной. Иногда снизу он завершается цветком или подчеркивается диагональной ветвью. Другим приемом стало оформление стебля в виде некой витой шишки двух видов. В первом случае шишка расширяется книзу, в другом варианте она напоминает форму веретена, имея самую широкую часть посередине, а кверху и книзу сужается.

В качестве основной части выступают разные типы элементов. Федор создал острочешуйчатые, витые, конические шишки с ромбическим узором в сочетании друг с другом, а также с расширяющимися книзу сосудами и плодами разной формы.

Условно орнаментальные полевые украшения, исполненные Федором Басовым, можно разделить на три группы.

К первой группе относятся варианты, включающие один элемент (преимущественно шишку) в листьях вертикально. В редких случаях шишка увенчивается цветком. Один интересный (но нехарактерный) пример исполнен с конической шишкой, украшенной ромбическим узором, изображенной в черной окружности.

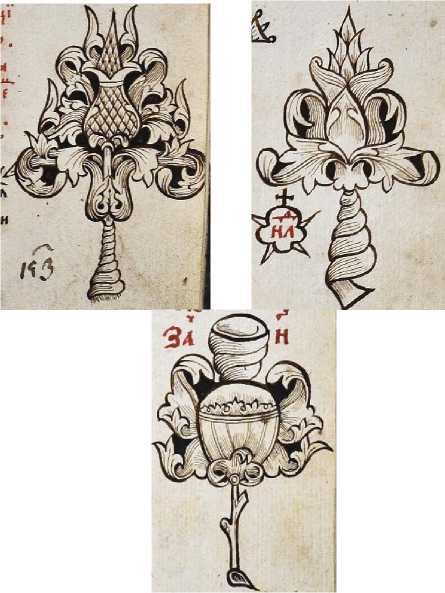

Вторая группа включает в себя украшения с двумя компонентами в листьях, изображенных симметрично слева и справа от элементов (рис. 2). Однако Федор весьма вариативно решает их расположение, выбирая форму, изгибы и количество ярусов листьев. Полевые цветы, исполненные художником-знаменщиком в рукописной книге «Псалтырь с восследованием и Апостол» [15], свидетельствуют о неистощимой фантазии мастера, который создал столь различающиеся между собой орнаментальные варианты.

Рис. 2. Полевые украшения, исполненные Федором Басовым в рукописи «Псалтырь с восследованием и Апостол». Москва, 1586–1587 гг. [15, л. 42, 407, 455] Fig. 2. Fyodor’s marginal ornaments of the manuscript «The Psalter with Investigation and the Apostle». Moscow, 1586–1587 [15, f. 42, 407, 455]

Некоторые из элементов декоративных украшений подобного типа были применены в заставках: часть из них была заимствована из московских печатных книг Анонимной типографии и «Апостола» Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца, другие – образ граната и сложные сочетания двух элементов, – не нашедшие анало- гий в ранних образцах, являются авторскими. В целом композиции полевых цветов, выполненных Федором, также авторские. Они отличаются строгой симметрией и точным рисунком.

Третья группа включает украшения, которые состоят из двух или реже трех элементов, расположенных один над другим. Федор применяет два способа их объединения: один – с пространственной паузой, т. е. через небольшую часть стебля, на которую элементы нанизываются сверху и снизу, а другой – без промежутков: один элемент увенчивает другой (рис. 3).

Варианты более удлиненных композиций относительно высоты листа рукописи напоминают украшения Гаврилы Басова, однако отличаются от них. В его искусстве наблюдается острое стремление к вертикализму и созданию из полевого украшения своеобразное обрамление для текста, не свойственное другим братьям.

С Гаврилой творческую манеру Федора сближает прием сочетания буквицы и полевого украшения – в тех случаях, когда они изображены с одного края листа (слева от текста). Так исполнены, как правило, одиночные элементы (шишки) в листьях.

Отличительной особенностью орнаментального искусства Федора в сравнении с творчеством Стефана и Гаврилы Басовых стало включение в старопечатный стиль зооморфных образов. Та же рукопись «Псалтырь с восследованием и Апостол» [15] украшена заставками, в которых художник-знаменщик изобразил фантастических зверей и птиц. Образ птицы присутствует и в полевом украшении книги на л. 162.

Рис. 3. Сложные полевые украшения, исполненные Федором Басовым в рукописи «Псалтырь с восследованием и Апостол». Москва, 1586–1587 гг. [15, л. 162, 408] Fig. 3. Fyodor’s marginal composite ornaments of the manuscript «The Psalter with Investigation and the Apostle». Moscow, 1586–1587 [15, f. 162, 408]

Выводы

Таким образом, исполненные книгописцем и художником-знаменщиком Федором Басовым орнаментальные полевые украшения в рукописях стали примером развития старопечатного стиля. Федор создал оригинальные элементы в рамках господствующего стиля, а также композиции из них. В результате сочетания заимствованных и авторских компонентов возникли новые варианты книжной орнаментики, демонстрирующей развитие традиций в творчестве выдающегося мастера книги последней четверти XVI – начала XVII в. Федора Басова.

Список литературы Полевые украшения в рукописных книгах, исполненные книгописцем и художником- знаменщиком Федором Басовым (последняя четверть XVI в. - первая треть XVII в.)

- Дианова, Т. В. Старопечатный орнамент / Т. В. Дианова // Древнерусское искусство. Рукописная книга : сборник 2. - М. : Наука, 1974. -С. 296-334.

- Зацепина, Е. В. К вопросу о происхождении старопечатного орнамента / Е. В. Зацепина // У истоков русского книгопечатания ; под ред. А. А. Сидорова, М. Н. Тихомирова. - М. : Академия наук СССР, 1959. - С. 101-155.

- Киселев, Н. П. Происхождение московского старопечатного орнамента / Н. П. Киселев // Книга. - М., 1965. - Вып. 11. - С. 167-198.

- Анисимова, Т. В. Рукописи московских писцов братьев Басовых (80-е годы XVI - начало XVII в.) / Т. В. Анисимова // От Средневековья к Новому времени : сборник статей в честь О. А. Белобровой. - М., 2006. - С. 587-608.

- Анисимова, Т. В. О новонайденных рукописях строгановских писцов братьев Басовых / Т. В. Анисимова // История библиотек. Исследования, материалы, документы : сборник научных статей. - Вып. 8. - СПб., 2010. - С 264-277.

- Парфентьев, Н. П. О Строгановской мастерской книжно-рукописного искусства XVT-XVTI вв. / Н. П. Парфентьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. - Челябинск, 2008. - Вып. 10. - С. 43-62.

- Парфентьев, Н. П. Творчество книгопис-цев и художников-знаменщиков братьев Басовых (1580-1630-е гг.) / Н. П. Парфентьев // Вестник Южно-уральского государственного университета. - Челябинск, 2014. - Т. 14. - № 3. - С. 23-48.

- Шерстобитова, Е. С. Искусство орнаментики художников-знаменщиков братьев Стефана, Федора и Гаврилы Басовых (последняя четверть XVI - первая треть XVII вв.) : дис. ... канд. искусствоведения / Е. С. Шерстобитова. - Челябинск, 2021. - 266 с.

- Парфентьев, Н. П. О структурном методе изучения произведений древнерусского искусства (из опыта исследования) / Н. П. Парфентьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. - Челябинск, 2018. - Т. 18, № 2 - С. 73-82.

- Парфентьев, Н. П. О совершенствовании метода исследования произведений мастеров древнерусского музыкально-письменного искусства / Н. П. Парфентьев // Традиции и новации в отечественной духовной культуре : сборник материалов Второй Южно-Уральской международной научно-практической конференции. - Челябинск, 2005. - С. 4-10.

- Российский государственный архив древних актов (РГАДА). - Ф. 138. - Оп. 1. 1632. -Д. 15. - Л. 32, 33.

- Куненков, Б. А. Посольский приказ в 1613-1645 гг.: структура, служащие, делопроизводство : дис. ... канд. ист. наук / Б. А. Куненков. -Брянск, 2007. - 586 с.

- Государственный исторический музей (ГИМ). Щук. 563.

- Российская государственная библиотека (РГБ). - Ф. 247. - № 829.

- РГБ. - Ф. 98. - № 453.