Полихромный изразец с двуглавым орлом из Соловецкого монастыря. Конец XVII - начало XVIII вв

Автор: Буров В.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2006 г. на территории Соловецкого монастыря в ходе раскопок кельи № 9 был найден развал полихромных печных изразцов конца XVII - начала XVIII вв. Из обломков было собрано два фрагментированных клейма с изображением двуглавого орла - геральдического знака царского дома. Привлечение аналогий позволило установить, что изразцы изготовил в Москве высококвалифицированный керамист. Этот же мастер делал изразцы для Андреевского монастыря. Находка изразца в монашеской келье № 9 вполне объяснима. Согласно письменным документам, с первой половины XVII в. эта келья имела особый статус. Соловецким монахам ее жаловал лично московский царь.

Соловецкий монастырь, келейная застройка, полихромные изразцы, двуглавый орел

Короткий адрес: https://sciup.org/143163928

IDR: 143163928

Текст научной статьи Полихромный изразец с двуглавым орлом из Соловецкого монастыря. Конец XVII - начало XVIII вв

В 2006 г. на территории Соловецкого монастыря в ходе раскопок братской кельи № 9 западного Игуменского порядка был выявлен развал полихромных рельефных печных изразцов конца XVII – начала XVIII вв. Он включал 292 средних и мелких фрагмента лицевой поверхности и румп. Глина ярко-красная с примесью мельчайшего песка ( Буров , 2007а; 2007б).

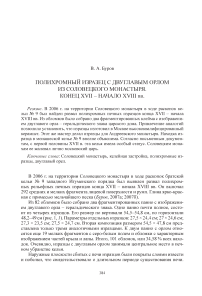

Из 82 обломков было собрано два фрагментированных панно с изображением двуглавого орла – геральдического знака. Одно панно почти полное, состоит из четырех изразцов. Его размер по вертикали 54,5–54,8 см, по горизонтали 48,2–49 см (рис. 1, 1 ). Параметры отдельных изразцов: 27,5 × 24,4 см; 27 × 24,6 см; 27,3 × 23,5 см; 27,5 × 24,7 см. Вторая композиция размером 54,5 × 47,8 см представлена только тремя аналогичными изразцами. К двум панно с орлом относятся еще 19 мелких фрагментов с серо-белым полем и обломки с характерным изображением частей крыла и лапы. Итого, 101 обломок, или 34,58 % всех находок. Очевидно, изразцы с двуглавым орлом занимали центральное место в печном убранстве кельи.

Наружные плоскости сбитых с печи изразцов были покрыты слоями извести и побелки, что свидетельствовало о длительном периоде существования печи.

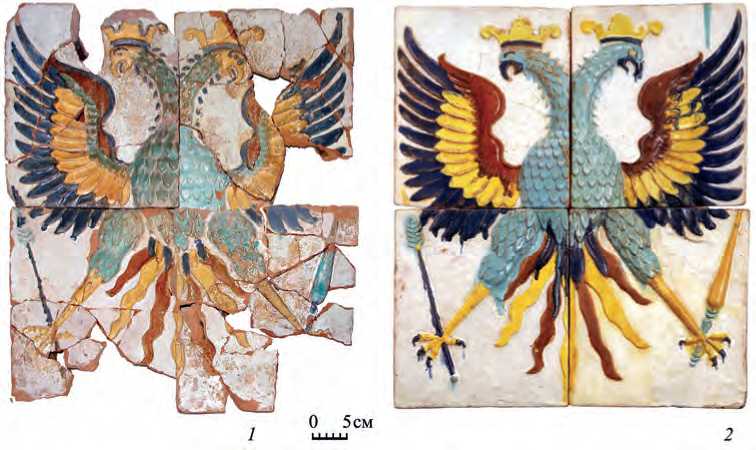

Рис. 1. Клеймо с изображение двуглавого орла

1 – Соловецкий монастырь. Раскоп 6 Настоятельский. 2006 г. Рубеж XVII–XVIII вв. Реставрация В. А. Бурова; 2 – Москва. Андреевский монастырь. 1689–1701 гг. ( Баранова , 2011. Илл. на с. 214)

В свою очередь, сильная закопченность изнутри румп указала на серьезное разрушение печи, что, вероятно, и привело к ее слому.

На реставрированных изразцах изображение двуглавого орла невысокого рельефа. Он представлен на белом фоне, покрытом многочисленными кракелюрами. Его крылья высоко подняты и расправлены. Языки высунуты, словно птица издает резкий угрожающий клекот, готовясь к нападению. За желтыми лапами орла – скипетр и, очевидно, перуна. Обе головы желтого цвета с желтыми клювами, языки темно-синие. На каждой голове желтая корона с центральным куполообразным выступом и двумя боковыми завитками. Корона на голове слева обведена сверху по контуру темно-синей краской. Тем же цветом обозначены брови, глаза и высунутые языки. Оперения вдоль шеи также темно-синие. Выразительные тонкие вытянутые шеи и тулово покрыты крупными перьями подтреугольной формы бирюзового цвета. Распушенные заостренные узкие перья крыльев по краю темно-синие, в центре желтые; затем следует бирюзовое оперенье, местами с зеленоватым отливом. Два крыла сверху оконтурены неровной коричневой полосой и изогнутой темно-синей линией. Желтый и коричневый цвета хвостовых перьев перемежаются. Многоцветное, насыщенное яркими сочными красками, рельефное пластичное пронзительно выразительное изображение двуглавого орла дает нам полное основание рассматривать соловецкие изразцы как незаурядное произведение декоративного искусства.

Соловецкие изразцы хорошо вписываются в общую картину бытования це-нины с двуглавым орлом на рубеже XVII–XVIII вв. Правда, использовали данную разновидность полихромных рельефных изразцов в основном в фасадном декоре. Они, по наблюдению С. И. Барановой, глубокого знатока истории русских изразцов, размещались в Москве на фасаде Сухаревой башни 1692–1695 гг., Главной аптеки у Вознесенских ворот (1699–1701 гг.), церкви Николая Чудотворца на Берсеневке (1656–1657 гг.), церкви Воскресения в Пленницах Андреевского монастыря (1689–1701 гг.), трапезной церкви Успения в Гончарах (1702 г.), Крутицком теремке (1693–1694 гг.). За пределами столицы изразцы с орлом украшали церковь Преображения Саввино-Сторожевского монастыря (1693 г.), храм Петра и Павла в Ярославле (1690-е гг.), Троицкий собор Соликамска (1684–1697 гг.). В Новгороде двуглавый орел присутствует на изразцах церкви Иоанна Богослова и колокольни (1697–1698, 1708 гг.) Николо-Вяжищского монастыря ( Баранова , 2011. С. 214–227). Приведенные сведения позволяют нам надежно датировать соловецкий изразец с двуглавым орлом 1690-ми – началом 1700-х гг. В этот период во главе обители стоял архимандрит Фирс Шарапов (1689–1718 гг.), бывший казначей и иеромонах.

Для уточнения конкретного происхождения соловецких экземпляров с орлом чрезвычайно важны находки, сделанные архитекторами-реставраторами при обследовании московского Воскресенского храма Андреевского монастыря (рис. 1, 2 ). Образец из Андреевского монастыря оказался вторичного использования, не архитектурным. Его румпа сильно закопчена, на основании чего возникло справедливое предположение, что он относился к печи монастырской постройки ( Баранова , 2011. С. 222).

Нетрудно убедиться, что изображения двуглавых орлов из монастырей на р. Москве и на Белом море, разъединенных расстоянием в 1000 км, практически идентичны. Различие в мелочах, в основном в колере и в отдельных деталях. На соловецком изразце цвет клювов, когтей желтый, а не темно-синий; глаза, завершение скипетра темно-синие, а не желтые. Ободок под короной на московском изразце не светло-синий, а темно-синий. Кроме того, вдоль обеих шей вместо торчащих заостренных коротких перьев расположены точки, а на туловах в ряду разное количество перьев – на соловецком изразце их меньше на одно. У соловецкого изразца раскрашены языки, которые на московской находке не обозначены. Совершенно очевидно, что данные изразцы выполнены одним и тем же мастером, но при этом были использованы разные резные деревянные формы и применен иной вариант раскраски.

Появление изразцов с царским гербом в конкретной келье Соловецкого монастыря нам представляется неслучайным. С. И. Баранова указала на особый статус памятников, на которых были водружены данные керамические украшения, ту или иную связь заказчика с царским двором ( Баранова , 2006. С. 175–187; 2011. С. 214–227; 2013. Кат. 86–87).

В нашем случае братская келья № 9 также особая. Первоначально в ней проживал Васьян Напольский (Второй Костромитин). Он скончался 3 июня 1629 г. Этот монах в разное время занимал должности приказного старца вологодской службы, соборного старца, казначея, келаря. В 1598 г. вместе с игуменом Исидором он принимал участие в соборе в Московском Кремле, который утвердил избрание царем Бориса Федоровича Годунова. В 1609 г., 12 апреля, пробившись сквозь плавающие льдины, старец Васьян прибыл на Соловки из Москвы с грамотой от царя Василия Ивановича Шуйского с уведомлением о получении присланной из монастыря денежной суммы. В 1610 г. он вместе с двумя другими соборными старцами был послан в Москву, чтобы доставить 3150 рублей для «государева ратного дела служивым людем на жалованье» (Буров, 2011. С. 100).

Спустя 5 лет после смерти Васьяна келья № 9 перешла в разряд кельи царского пожалования, т. е. получила особый статус: в 1634/1635 гг. по государевой грамоте царь Михаил Федорович лично пожаловал ее ученику Васьяна – старцу Ефрему Квашнину, который являлся представителем знатного московского боярского рода ( Бычкова , 1975. С. 19) и также часто бывал в Москве на царском дворе. В 1631 г. Ефрем привез в монастырь деньги «из государевы казны за керецкую монастырскую слуду» (Книги… Л. 146). В 1644/1645 гг. по царской грамоте келья № 9 снова отошла ученику Ефрема – старцу Савватию Обрю-тину. В Соловецкой обители это была единственная келья, заселением которой в первой половине XVII в. ведал лично царь. Все остальные кельи распределялись либо настоятелем, либо келарем, либо собором соловецких старцев ( Буров , 2011). И хотя для второй половины – конца XVII столетия неизвестны документы о царском пожаловании кельи № 9, видимо, прежний статус за ней все же сохранялся. Только этим и можно объяснить появление здесь печных изразцов с царским двуглавым орлом.

Нелишне также напомнить, что Соловецкий монастырь с середины XVI в., со времени правления игумена Филиппа Колычева (будущего Московского митрополита), был теснейшим образом связан с царским домом. Беломорская обитель являлась важным центром государева богомолья, где в XVI–XVII вв. «со-борно и келейно», а «в кельях особне», «денно и ношно» велась молитва за царя Московии ( Буров , 2013). А в 1694 и 1702 гг. на Соловки помолиться приплывал Петр I ( Досифей , 1847. С. 82–84, 87–104)1 .

Список литературы Полихромный изразец с двуглавым орлом из Соловецкого монастыря. Конец XVII - начало XVIII вв

- Баранова С. И., 2006. Москва изразцовая. М.: Москвоведение: Московские учебники. 398 с.

- Баранова С. И., 2011. Русский изразец. Записки музейного хранителя. М. 432 c.

- Баранова С. И., 2013. Московский архитектурный изразец XVII века в собрании Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское -Измайлово -Лефортово -Люблино: каталог. М.: МГОМЗ. 134 с.

- Буров В. А., 2007а. Отчет Соловецкой средневековой археологической экспедиции о раскопках на территории Соловецкого монастыря Архангельской области в 2006 г. Т. 1. Раскоп 6 Настоятельский//Архив ИА РАН. Ф. Р-1. № 27580

- Буров В. А., 2007б. Отчет Соловецкой средневековой археологической экспедиции о раскопках на территории Соловецкого монастыря Архангельской области в 2006 г. Т. 1. Раскоп 6 Настоятельский//Научный архив Соловецкого гос. историко-архит. и природн. музея-заповедника. Ф. 2. Оп. 1. Д. 168-1.

- Буров В. А., 2011. История келейной застройки Соловецкого монастыря ХV-ХIХ веков/Отв. ред. Вл. В. Седов. М.; Архангельск: ИА РАН: Соловецкий гос. историко-архит. и природн. музей-заповедник. 490 с.

- Буров В. А., 2013. Государево богомолье -Соловецкий монастырь: Проблемы истории великой северной обители (ХV-ХIХ века). М.; Архангельск: ИА РАН. 500 с.

- Бычкова М. Е., 1975. Родословные книги ХVI-ХVII вв. как исторический источник. М.: Наука. 215 с.

- Досифей (Немчинов), 1847. Летописец Соловецкий на четыре столетия, от основания Соловецкого монастыря до настоящего времени, то есть с 1429 по 1847 год. М.: Тип. скоропечатня В. Кирилова. 188 с.

- Книги приходные и расходные казначея монастырского старца Протасия. 1626-1632 гг.//Российский гос. архив древних актов. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 227.