Поликодовый текст как пространство манифестации конфликтогенности

Автор: Алимурадов О.А., Лату М.Н., Раздуев А.В.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявлению лингвосемиотических особенностей поликодового текста как пространства манифестации конфликтогенности посредством установления типов корреляции графической и вербальной составляющих и определения наиболее частотных маркеров конфликтогенности механизмов ее создания. Утверждается, что возникновение конфликтогенного потенциала у любого текста обусловлено тем, что в нем выстраивается четкая оппозиция «Свой – Чужой». На материале мемов и демотиваторов описаны вербальные индексы конфликтогенности, представляющие собой различные маркеры лексического характера: лексические единицы нейтрального и сниженного регистров (жаргонная, просторечная, обсценная лексика), оценочные идиоматические выражения (в том числе с окказионально переосмысленной внешней формой), новые лексические единицы (неологизмы, окказионализмы, межъязыковые заимствования). Сделан вывод о том, что визуальные компоненты поликодовых текстов более эффективно транслируют конфликтогенный посыл, чем вербальные компоненты, будучи мощной семантически нагруженной фигурой на фоне вербального компонента. Результаты анализа показали, что из всех традиционно выделяемых видов корреляций визуальных и вербальных элементов поликодового текста для его конфликтогенной разновидности особенно релевантны с лингвосемиотической точки зрения дополнение и противоречие. Вклад авторов. О.А. Алимурадов – общетеоретическое осмысление и лингвистическая характеристика поликодовых текстов, выделение их видов и разновидностей, в том числе конфликтогенных; М.Н. Лату – выработка общей идеи корреляции визуального (графического) и вербального компонентов конфликтогенного поликодового текста; А.В. Раздуев – анализ конкретных вербальных элементов конфликтогенности и их типов в рамках конфликтогенных поликодовых текстов.

Поликодовый текст, конфликтогенный текст, конфликтогенность, оппозиция «Свой – Чужой», адресат, адресант, вербальный индекс конфликтогенности

Короткий адрес: https://sciup.org/149148572

IDR: 149148572 | УДК: 81’42:162.15 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2025.2.9

Текст научной статьи Поликодовый текст как пространство манифестации конфликтогенности

DOI:

Цифровые технологии, без которых сейчас уже сложно представить жизнь современного человека, обладают огромной трансформирующей силой. Так, В.А. Лекторский пишет о трансформации индивидуальной и коллективной памяти под влиянием цифровизации [Лекторский, 2020]. Е.О. Труфанова определяет цифровую среду как «третью природу», «в которой обитает человек (по аналогии со “второй природой” – миром культурных артефактов)» [Труфанова, 2021, с. 371]. Цифровой и физический миры, в которых одновременно существует человек, все прочнее сливаются друг с другом, вследствие чего «проникновение цифровых технологий в социальные отношения делает практически невозможным отказ от “онлайн”-составляющей человеческой жизни» [Труфанова, 2021, с. 371]. Сказанное в полной мере можно отнести к такому важному аспекту социальных отношений, как конфликт: исходно факт мира физического, конфликт под влиянием целого ряда факторов достаточно быстро внедрился и в цифровую среду, не потеряв при этом связи с исходной средой проявления. Кроме того, зарождающийся в цифровом мире конфликт впоследствии приобретает вполне физические воплощения, обнаруживаясь в нетерпимости и ненависти по расовому, половому, этническому и другим признакам. Иными словами, конфликт приобретает гибридную форму, проявляясь одновременно в цифровой среде и в физическом мире. Одним из основных источников конфликтов (конфликтогеном) выступает поликодовый текст, получивший в цифровой коммуникативной среде весьма широкое распространение (см. о нем: [Лату, 2023]).

В рамках данной статьи рассмотрим некоторые лингвосемиотические особенности поликодового текста, делающие его весьма эффективным пространством для манифестации конфликтогенности. Это позволит установить взаимокорреляции графической и вербальной составляющих поликодового конфликтогенного текста и выявить наиболее частотные маркеры конфликтогенности и механизмы ее создания.

Материал и методы

Эмпирическим материалом для исследования послужил корпус конфликтогенных по- ликодовых текстов (далее – КПТ), в частности мемов и демотиваторов, общим объемом 1 250 единиц, отобранных в результате сплошной выборки из различных электронных источников: сайтов с мемами и демотиваторами, открытых и закрытых пабликов и интернет-сообществ. В ходе работы нашли применение методы контент-анализа, семиотического анализа графических элементов поликодо-вого текста, сравнительный и сопоставительный методы, а также методики количественной обработки данных.

Конфликтогенность можно определить как совокупность факторов, приводящих к возникновению конфликта, антагонизма, оппозиции, препятствующих конструктивному взаимодействию социальных и профессиональных групп, этносов, религиозных течений и/или конфессий (сходную трактовку см. в: [Крам-кова, 2011]). С. Боначчи и М. Мела предлагают разграничивать конфликты высокой и низкой интенсивности ( high-stakes / low-stakes conflicts ), подчеркивая, что причиной первых выступают, как правило, коренные, непреодолимые противоречия, в то время как последние более распространены в повседневной жизни и часто вызваны неправильной диалогической установкой [Bonacchi, Mela, 2015, p. 268]. В конфликтогенных поликодовых текстах, по-видимому, проявляются конфликты как первого, так и второго типа: конфликт первого типа может потенциально произойти между адресатом КПТ, принявшим его посыл, и представителем социальной, этнической или какой-либо иной группы, которая относится к полюсу «Чужой»; конфликт второго типа происходит внутри адресата (реципиента) КПТ по мере того, как он принимает или не принимает посыл, заложенный в текстах такого рода (см. также: [Ульман, 2016]).

Результаты и обсуждение

Если конфликтогенные поликодовые тексты направлены на деформацию общественных ценностей и последующее изменение общественного мнения, на выстраивание непримиримых противоречий между общественными и этническими группами, обществом и государством, то они имеют деструктивный характер 2.

Возникновение у любого текста конфликтогенного потенциала обусловлено тем, что в нем выстраивается четкая оппозиция «Свой – Чужой». Исследователи отмечают, что основной целью поликодовых конфликтогенных текстов «является изменение отношения, мнения адресата к тому или иному образу, действию, ситуации и т. д., ассоциируемых с полюсом “Свой” (с негативного / нейтрального на положительное) и ассоциируемых с полюсом “Чужой” (с нейтрального / положительного на отрицательное)» [Злоказов и др., 2022, с. 69].

В рамках КПТ оппозиция «Свой – Чужой» имеет, как правило, генерализованный характер: если невербальный компонент КПТ содержит изображение человека, то в большинстве случаев оно деперсонализировано, то есть реципиенту (а в цифровой коммуникативной среде реципиент всегда массовый) предъявляется типичный представитель какого-то из двух полюсов. Если же изобразительный компонент КПТ включает широко известную персоналию, то прагматическая цель такого визуального решения обычно одна – любым способом (далеко не всегда корректным) показать, что известная личность также примыкает к полюсу «Своих».

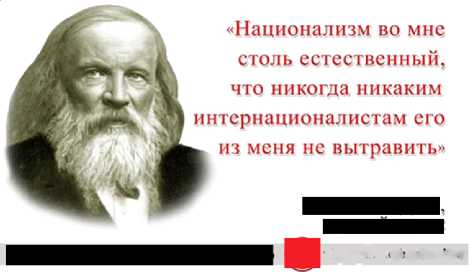

Примером может служить приведенный на рисунке 1 КПТ с фейковой цитатой, которую автор текста приписывает субъекту, соотносимому с полюсом «Свой», и подкрепляет это его изображением. Воспроизводя этот КПТ, мы закрыли номинацию субъекта, его национальность и профессию, а также символику группы, отсылающей к деструктивной системе ценностей.

Визуальные компоненты поликодовых текстов зачастую более эффективно транслируют конфликтогенный посыл, чем компоненты вербальные, являясь в этом смысле мощной семантически нагруженной фигурой на фоне вербального компонента. Недавние экспериментальные данные (см.: [Горбачева и др., 2021, с. 80]) свидетельствуют о том, что в значениях некоторых глазодвигательных параметров у реципиентов имеются статистически значимые различия при восприятии вербальных и изобразительных компонентов поликодового текста, и все эти различия в пользу изобразительной части вне зависимости от количества вербальных компонентов:

Рис. 1. Конфликтогенный поликодовый текст с цитированием

-

Fig. 1. Conflict-generating polycode text with citation

на изобразительной зоне делается больше фиксаций, чем на вербальной, причем эти фиксации более длительны. Примат изобразительного компонента при восприятии полико-довых текстов акцентировался в лингвистике и лингвосемиотике неоднократно: например, для рекламных поликодовых текстов, по манипулятивному потенциалу сопоставимых с текстами конфликтогенными, модель восприятия строится на положении о том, что локусом внимания реципиентов таких текстов выступает именно изобразительный компонент [Cheong Yin Yuen, 2004, p. 165].

Значительный интерес для изучения представляет транспозиция ценностно-смыслового содержания изобразительного компонента поликодового текста под влиянием трансформирующих элементов, в роли которых могут выступать как отдельные детали самого изобразительного компонента, так и вербальные составляющие КПТ. Основной визуальный образ в таких случаях характеризуется двойной денотативной соотнесенностью – узуальной и окказиональной (в рамках конкретного КПТ). Как правило, в таких случаях между узуальной и окказиональной соотнесенностью устанавливаются отношения противоречия: в КПТ используются широко известные положительно или отрицательно окрашенные прецедентные визуальные образы, обладающие универсальной ценностью или антиценностью (с детства знакомые персонажи мультипликационных фильмов, цветы, изображения маленьких детей, животных, изображения лидеров различных экстремистских движений и т. д.), которым в рамках конкретного КПТ присваивается ценность только для представителей полюса «Свой». В све- те сказанного вполне логично будет заключить, что текстовая и дискурсивная категории прецедентности, двойные интертекстуальные проекции являются основой для порождения и восприятия значительной части КПТ (см. об этом: [Князев, 2022]).

В качестве примера можно привести по-ликодовый текст, где транспозиция ценностно-смыслового содержания изобразительного компонента КПТ включает четыре части (см. рис. 2); центральным элементом икони-ческой части выступает снеговик, в итоге трансформирующийся в куклуксклановца. Эту трансформацию акцентирует и цвет кожи детей, изображенных на последнем иконичес-ком компоненте, в свете чего совершенно иным глубинным смыслом, основанным на культурно-исторических проекциях, наполняется и финальный вербальный компонент. В данном случае закрыты образы субъектов – представителей иной расы, которых автор соотносит с полюсом «Чужой».

Специфика КПТ, безусловно, проявляется также и в наличии определенных вербальных индексов конфликтогенности, в частности различных маркеров лексического характера.

К ним следует отнести лексические единицы нейтрального и сниженного регистра (жаргонная, просторечная, обсценная лексика), используемые в рамках коммуникативных стратегий инвективы и дискредитации, оценочные идиоматические выражения (в том числе паремические единицы с окказионально переосмысленной внешней формой), новые лексические единицы (неологизмы, окказионализмы, межъязыковые заимствования) и т. д. Рассмотрим данные средства несколько подробнее.

Рис. 2. Конфликтогенный поликодовый текст «Снеговик и дети»

-

Fig. 2. Conflict-generating polycode text “The snowman and the children”

Нейтральные литературные лексические единицы в КПТ часто соседствуют со сниженной лексикой и специальными лексическими единицами, обозначающими понятия, связанные с межнациональными и межэтническими отношениями, экстремизмом и прочими негативными явлениями ( нация , национализм , ксенофобия , мигранты , оккупация , фашизм , экстремизм и др.).

Манифестации конфликтогенности на лексико-семантическом уровне в рамках поликодо-вого текста преимущественно способствуют лексические единицы, обладающие оценочнос-тью и, в силу этого, высоким конфликтогенным потенциалом, используемые создателем КПТ с целью приобщения к продвигаемым идеям сторонников полюса «Свой», самоутверждения, а также для оказания давления на представителя / представителей полюса «Чужой» и выражения негативного отношения к ним.

Обращают на себя внимание и частотно используемые в КПТ жаргонные единицы, арготизмы и их более грубые, нецензурные варианты, функционирующие либо в ка- честве самостоятельной инвективы, либо входящие во фразеологические обороты, устоявшиеся фразы. Именно последний случай иллюстрируется примером, на котором представлен поликодовый текст, пропагандирующий запрещенное в РФ экстремистское движение «АУЕ»*. На картинке изображен мужчина в костюме, цилиндре и бабочке, указывающий пальцем на получателя конфликтогенного текста. Содержащая во второй своей части обсценную лексическую единицу фраза («На словах ты Лев Толстой, а на деле [табуированная лексема со значением «мужской половой орган»] простой») является устойчивой и восходит к лагерному фольклору. Не лишены конфликтогенные поликодо-вые тексты и использования просторечных / грубо-просторечных лексем, внешняя форма которых может обыгрываться с разной степенью креативности.

Весьма часто в КПТ встречаются бранные номинации общего характера, именующие представителей полюса «Чужой», порицаемых за какие-либо неприемлемые действия или наличие определенных характеристик (пьяница, бандит, подонок, подлец, паразит, идиот, отребье, шавка и др.). В эту группу попадают средства прямой и косвенной (метафорической) номинации, отмечаемые как в индивидуализирующем, так и в классифицирующем употреблении (то есть в отношении как отдельных индивидов, так и целых групп).

В качестве средства негативной характеризации представителей полюса «Чужой» в русскоязычных КПТ частотны полисемичные лексические единицы, репрезентирующие зооморфную метафору ( курица , старый козел , баран , овца , свинья , обезьяна , собака , петух , шкура ( продажная ), вымя , брюхо и т. д.). В данном случае, при всей негативности характеризации, зооморфные метафоры в большинстве случаев используются не для обобщающей, а для индивидуализирующей характеризации, как в одном из отобранных примеров, где метафоризированная номинация употребляется якобы от лица дона Вито Корлеоне, который изрекает фразу: «Ты не тупая , ты курица » .

Лексические средства собирательной и дискретной семантики могут характеризовать человека по национальному признаку (национальные прозвища, в частности этнонимы), расе, полу и гендеру (сексизм), возрасту (эйджизм), культурной традиции (ксенофобия), вероисповеданию (религиозная нетерпимость), принадлежности к какой-либо другой социальной группе.

Для привлечения внимания аудитории автор КПТ может прибегать к словотворчеству (в результате могут возникать окказионализмы, собственно неологизмы, входящие в узус сообщества полюса «Свой», аббревиатуры и заимствования, чаще всего из английского языка). Так, в одном из КПТ «обличаются» мужчины, не принимающие идеологии женоненавистничества. «Обличительной» номинацией выступает исходно окказиональный композит бабораб , впоследствии вышедший в узус.

Факт семиотической гетерогенности компонентов конфликтогенного поликодового текста подводит нас к еще одной – более общей – проблеме исчисления видов корреляций между этими компонентами. Восприятие полико-дового текста – сложнейший процесс, который можно подразделить на несколько фаз и субфаз (см., например: [Baldry, 2004]). При этом важно понимать, что переходы между фазами рецепции любых поликодовых текстов, в том числе КПТ, в значительной степени определяются именно тем, как связаны между собой вербальная и невербальная составляющие этих текстов.

Когнитивная сложность КПТ, с точки зрения жанра представляющих собой в первую очередь демотиваторы, проистекает из того, что «адресата вынуждают анализировать показанную ситуацию, чтобы самостоятельно оценить справедливость точки зрения автора, вместо воспроизведения знакомой реакции» [Горбачева и др., 2021, с. 79], как это имеет место в случае с когнитивной обработкой мемов. Именно в результате такого анализа адресат КПТ может ассоциировать себя с аудиторией полюса «Свой». В конфликтогенных демотиваторах соблюдается общий важнейший принцип создания по-ликодовых текстов: в них никогда не конкретизируется то, каким образом взаимосвязаны изобразительные и вербальные элементы [Kress, van Leeuwen, 2001].

Результаты анализа показывают, что из семи традиционно выделяемых видов корреляций указанных элементов поликодового текста (см.: [McCloud, 1993]) для КПТ весьма релевантными представляются дополнение и противопоставление. Отношение дополнения проявляется в исследуемом материале прежде всего в том случае, когда один из компонентов КПТ уточняет, конкретизирует другой. В примере на рисунке 3 содержание амбивалентного с точки зрения интерпретации атрибутивного словосочетания «уродливые формы» (оно может быть как свободным – физическая характеристика человека, так и связанным; ср.: приобретать уродливые формы ) конкретизируется и отчасти дублируется в иконической части, где изображены две нелепо и безвкусно одетые внешне малопривлекательные девушки, стоящие в весьма агрессивных позах (они наклонены в сторону реципиента, клюшками перегораживают подход к двери здания, изображенного на заднем плане, их лица искажены от злости и крика). Таким образом, вербально репрезентируемый смысловой компонент «уродство» при помощи изображения дополняется еще двумя смысловыми компонентами – «безвкусие» и

Рис. 3. Конфликтогенный поликодовый текст с типом корреляции «дополнение»

Fig. 3. Conflict-generating polycode text with the “complement” type of correlation

«агрессия»; эта смысловая триада и раскрывает содержание атрибутивного словосочетания «уродливые формы». В иконической части дается намек на то, что же именно приобретает эти формы, а эксплицитный ответ реципиент находит уже в вербальном элементе данного КПТ. В примере закрыты название системы ценностей и номинация представителя полюса «Чужой».

В качестве примера КПТ, в которых изобразительный и вербальный элементы противопоставлены друг другу, можно привести демотиватор, где изобразительный компонент представлен табличкой, на которой имеется надпись: «Женский туалет в мужском (2 р.)», и подписью от автора о том, что феминизм победил. Противоречие в данном случае имеет имплицитный характер и связано с глобальным характером целей, которые ставят перед собой представители различных течений феминизма. Соотнесение изобразительного и вербального компонентов данного КПТ практически полностью девальвирует эти цели и, по сути, сводит феминизм к примитивной борьбе за то, чтобы «быть во всем как мужчины».

Заключение

Конфликтогенный поликодовый текст используется его автором для трансляции дест- руктивных идей и смыслов, так как зачастую нацелен на изменение общественных ценностей и мнения, на столкновение между собой общественных и этнических групп, общества и государства и в целом на массового реципиента. Конфликтогенный потенциал поликодово-го текста формируется на основе оппозиции «Свой – Чужой», которая имеет генерализированный характер и задействует кого-то одного или обоих типичных представителей полюсов дихотомии – представителя полюса «Свой» и/или представителя полюса «Чужой». Конфликтогенный поликодовый текст состоит из визуального (графического) и вербального компонентов, находящихся в определенной корреляции и несущих в себе характеристику конфликтоген-ности. При этом визуальные компоненты по-ликодовых текстов более эффективно транслируют часть конфликтогенного сообщения, чем вербальные компоненты. Основной визуальный образ КПТ может характеризоваться двойной соотнесенностью – узуальной и окказиональной. Наряду с нейтральной литературной и специальной (терминологической) лексикой, вербальный компонент КПТ может содержать сниженную и экспрессивно-оценочную, жаргонную, просторечную (грубо-просторечную), обсценную лексику, арготизмы, окказионализмы, собственно неологизмы, а также заимствования из других языков, в частности из английского. Среди традиционно выделяемых видов корреляций визуального (графического) и вербального компонентов поликодового текста в его конфликтогенной разновидности релевантными являются отношения дополнения и противоречия.