Полиморфизм показателей начального роста у современных сортов яровой пшеницы

Автор: Икусов Р.А., Амелин А.В., Заикин В.В., Чекалин Е.И., Мазалов В.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 (87), 2020 года.

Бесплатный доступ

Результаты проведенных исследований показали, что у яровой пшеницы при прорастании семян вначале более активно развивается корешок, а затем росток. Установлено, что генофонд культуры характеризуется широким полиморфизмом показателей начального роста. Генотипические различия начинают проявляться уже на 7 сутки развития и сохраняются на протяжении 21 суток. Длина ростка у сортообразцов культуры изменяется в пределах: на 7 сутки - от 9,39 до 15,76 см, на 14 сутки - от 17,20 до 29,48 см, на 21 сутки - от 19,85 до 30,98 см. Длина корешка варьирует: на 7 сутки - от 12,53 до 18,06 см, на 14 сутки - от 20,39 до 25,47 см, на 21 сутки - от 20,45 до 31,45 см. Отношение длины корешка к длине стебля у изученных сортообразцов яровой пшеницы составляло: на 7 сутки - 1,03-1,61; на 14 сутки - 0,38-0,74; на 21 сутки - 0,76-1,43. Это дает возможность целенаправленно отбирать генотипы с различными показателями начального роста и создавать сорта, устойчивые к ранним весенним засухам. Наиболее сильное влияние на засухоустойчивость сорта яровой пшеницы оказывает длина ростка в первые 7 суток развития проростков. Коэффициент корреляции был достоверным и составлял +0,45. Сделан вывод, что на ранних этапах органогенеза у яровой пшеницы преимущества будут иметь те генотипы растений, у которых более активно развиваются и корешки, и ростки. Такими особенностями характеризуются сорта Ульяновская 105, Донская Элегия, Донэла М, Безенчукская Нива и Хуторянка, которые могут быть использованы в селекции культуры как перспективный исходный материал.

Селекция, яровая пшеница, первоначальный рост, засухоустойчивость, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/147230758

IDR: 147230758 | УДК: 633.11”321”:575.224.234.2:631.53.011.2:631.526.32 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2020.6.3

Текст научной статьи Полиморфизм показателей начального роста у современных сортов яровой пшеницы

Вве^ение. Рост является одним из ва^нейших факторов продукционного процесса растений. Под ним принято понимать необратимое увеличение размеров и массы клеток органов или всего организма, связанные с новообразованием их структур [1].

На начальных этапах развития растений (при прорастании семян) ростовые процессы очень чувствительны к колебаниям внешних и внутренних факторов [2, 3]. Особенности развития проростков зависят от разнокачественности семян и во многом определяются типом зародыша [4, 5], а так^е крупностью и удельным весом семян [6] и имеют генетическую обусловленность [7].

Показано, что растения с низкой активностью ростовых процессов, как правило, имеют невысокую конкурентную способность, медленно развиваются и формируют обычно пони^енную продуктивность [8, 9].

С учетом этого, нами были проведены лабораторные и полевые исследования, результатам которых и посвящена настоящая статья.

Цель иссле^ований – изучить показатели начального роста у современных сортов яровой пшеницы и выделить перспективные генотипы для дальнейшего использования в селекции.

Услови^, материалы и мето^ы. Исследования проводились на базе ЦКП «Генетические ресурсы растений и их использование» ФГБОУ ВО Орловский Г^У.

Объектом исследований являлись 20 сортообразцов яровой пшеницы из ведущих селекционных центров России, которые выращивались на Шатиловской СХОС в условиях экологического испытания. Площадь делянки составляла 25 м2, повторность 4-х кратная. Уро^айность учитывалась путем прямого взвешивания зерна, полученного с помощью селекционного комбайна марки SAMPO-130 с ка^дой делянки сорта, и перерасчетом его на стандартную вла^ность –14%.

Изучение начального роста семян у опытных сортообразцов осуществляли в лабораторных условиях ЦКП методом их проращивания в рулонах. По 50 семян раскладывали на смоченной фильтровальной бумаге шириной 30 см и длиной 40 см, сверху их закрывали узкой увла^ненной полоской фильтровальной бумаги и сворачивали в рулон. Рулоны ставили в сосуд, заполненный на 1/3 водопроводной водой. На 7, 14 и 21 сутки проводили замеры длины стебля и корешка, повторность по ка^дому сорту 4-х кратная.

Для проращивания семян использовалась климатическая камера марки СМ -30/75-1000 ТВХ, в которой поддерживалась температура воздуха на уровне 20-22°С, относительная влажность воздуха - 70%, интенсивность света - 2 тыс. люкс.

Статистическую обработку полученных экспериментальных данных проводили с использованием современных компьютерных программ и учетом методических рекомендаций Б.А. Доспехова.

Результаты и обсуждение. Общеизвестно, что у сельскохозяйственных культур при прорастании семян вначале более активно развивается корешок, а затем росток [10]. Такая последовательность роста частей зародыша выработалась в процессе эволюции и позволяет проростку в первый период прорастания семян быстро прикрепиться к субстрату, обеспечивая снаб^ение водой и необходимыми элементами минерального питания, а в последующем -полноценное развитие взрослого растения.

Проведенные нами лабораторные опыты по исследованию начального роста у гречихи, сои, чечевицы не только подтвердили достоверность данного положения, но и выявили некоторые их видовые особенности. К примеру, у проростков гречихи во все начальные этапы развития корешок значительно длиннее стебля: на 7, 14 и 21-е сутки учетов превосходство составляло 56, 44 и 33%, соответственно [11]. При этом у проростков сои доминирующее положение длины корешка наблюдалось лишь в первые 7 суток развития, а к моменту наступления 14-х суток и в последующие дни превосходство имеет уже росток [12]. У проростков чечевицы на ранних этапах развития (в течение 21 суток) преимущество линейного роста корешка над ростком не так ярко выражено, в результате чего опытные генотипы существенно не различались по данному соотношению [13].

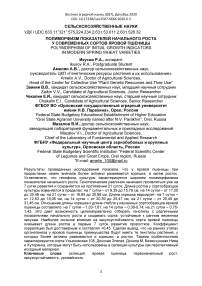

В опытах же с яровой пшеницей показано, что рост корешка более активно осуществляется только в первые 7 суток, а затем приоритет переходит к ростку. Если на 7 сутки развития проростков длина корешка больше длины ростка в среднем на 20,4%, то на 14 и 21 сутки, наоборот, ее величина была меньше на 2,2 и 2,6 см или на 8,6 и 7,5%, соответственно (рис. 1).

Рисунок 1 - Длина ростка и корешка у проростков яровой пшеницы на ранних этапах развития

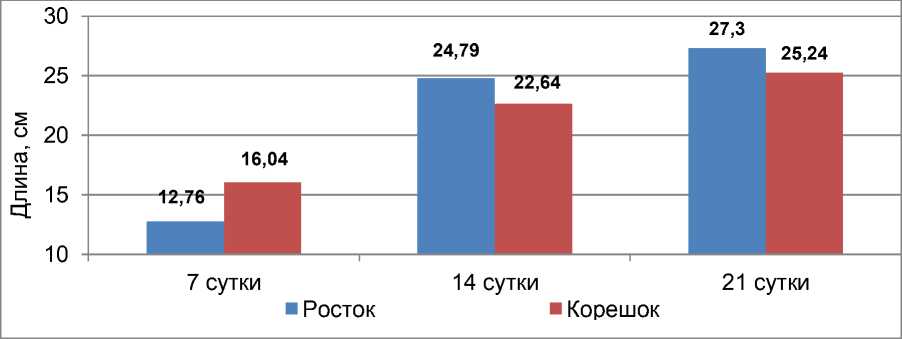

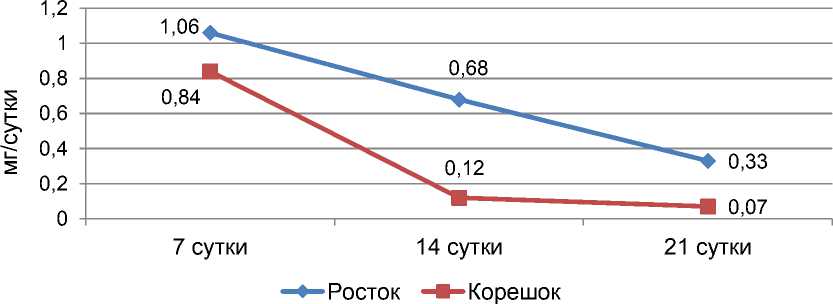

Причем, по величине сухой массы корешок проростков яровой пшеницы существенно уступал ростку на протяжении всего периода наблюдений: на 7-е сутки в среднем на 20,1%; на 14-е сутки - 44,8%; 21-е сутки - 50,0%. Накопление у него сухой массы наблюдалось лишь в первые 14 суток, тогда как у ростка на протяжении всего периода наблюдений - 21 сутки (рис. 2).

16,00

14,00

12,00

s10,00

о 8,00 го

6,00

4,00

2,00

0,00

7 сутки 14 сутки 21 сутки

-

■ Масса ростка ■ Масса корешка

Рисунок 2 – Величина сухой массы ростка и корешка у проростков яровой пшеницы на ранних этапах развития

Длина ростка у сортообразцов культуры в условиях лабораторного опыта изменялась в пределах: на 7 сутки – от 9,39 до 15,76 см, на 14 сутки – от 17,20 до 29,48 см, на 21 сутки – от 19,85 до 30,98 см; длина корешка: на 7 сутки – от 12,53 до 18,06 см, на 14 сутки – от 20,39 до 25,47 см, на 21 сутки – от 20,45 до 31,45 см. Сухая масса ростка варьировала в диапазоне: на 7 сутки – от 5,82 до 8,36 мг, на 14 сутки – от 8,34 до 16,01 мг, на 21 сутки – от 10,61 до 21,89 мг; сухая масса корешка: на 7 сутки – от 4,62 до 7,24 мг, на 14 сутки – от 4,75 до 8,67 мг, на 21 сутки – от 4,84 до 9,32 мг (табл.).

Таблица – Длина и сухая масса ростка и корешка у проростков яровой пшеницы на 7-е и 14-е сутки развития

|

Сорт |

Длина, см |

Сухая масса, мг |

||||||

|

7 сутки |

14 сутки |

7 сутки |

14 сутки |

|||||

|

росток |

корешок |

росток |

корешок |

росток |

корешок |

росток |

корешок |

|

|

^ль-Варис |

14,30 |

14,72 |

25,17 |

21,87 |

7,96 |

4,62 |

12,90 |

4,75 |

|

^рсея |

14,14 |

17,42 |

24,14 |

20,39 |

7,38 |

6,09 |

8,34 |

6,24 |

|

Безенчукская 210 |

9,39 |

14,92 |

17,20 |

24,63 |

5,94 |

5,62 |

10,07 |

6,67 |

|

Безенчукская Нива |

12,77 |

15,83 |

27,15 |

23,47 |

8,36 |

7,21 |

13,95 |

7,70 |

|

Бурлак |

10,16 |

13,73 |

25,19 |

23,02 |

6,27 |

5,64 |

11,97 |

6,89 |

|

Вороне^ская 13 |

11,24 |

16,66 |

24,07 |

22,15 |

6,58 |

6,15 |

11,16 |

6,69 |

|

Вороне^ская 18 |

15,76 |

16,91 |

26,47 |

21,23 |

7,91 |

5,92 |

11,52 |

6,77 |

|

Вороне^ская 20 |

13,85 |

16,06 |

25,69 |

20,66 |

6,98 |

5,01 |

10,95 |

5,28 |

|

Донская Элегия |

13,02 |

16,86 |

26,83 |

22,86 |

8,26 |

7,24 |

14,90 |

8,37 |

|

Донэла М |

11,64 |

14,55 |

28,22 |

22,50 |

7,11 |

5,92 |

16,01 |

8,67 |

|

Злата |

14,57 |

17,08 |

24,38 |

21,53 |

8,21 |

5,58 |

11,92 |

6,13 |

|

Лиза |

12,61 |

18,04 |

22,28 |

23,72 |

7,96 |

5,89 |

10,37 |

6,86 |

|

Мелодия Дона |

10,15 |

16,37 |

21,42 |

24,77 |

6,31 |

6,60 |

12,02 |

7,93 |

|

Радмира |

14,44 |

16,65 |

25,34 |

21,39 |

7,96 |

6,63 |

11,78 |

6,69 |

|

Рима |

15,03 |

16,88 |

25,35 |

21,24 |

8,26 |

4,96 |

11,44 |

5,55 |

|

Тулайковская Наде^да |

14,12 |

16,33 |

23,85 |

21,65 |

7,97 |

5,94 |

11,82 |

6,00 |

|

Ульяновская 105 |

9,57 |

12,53 |

23,65 |

25,47 |

5,82 |

5,14 |

15,20 |

6,76 |

|

Хуторянка |

13,37 |

14,98 |

29,48 |

22,47 |

7,65 |

4,80 |

13,69 |

5,63 |

|

Черноземноуральская 2 |

13,44 |

16,21 |

25,75 |

24,09 |

7,44 |

6,57 |

12,44 |

7,67 |

|

Юбилейная 80 |

11,66 |

18,06 |

24,25 |

23,69 |

7,55 |

6,64 |

10,89 |

7,12 |

|

Среднее |

12,76 |

16,04 |

24,79 |

22,64 |

7,40 |

5,91 |

12,17 |

6,72 |

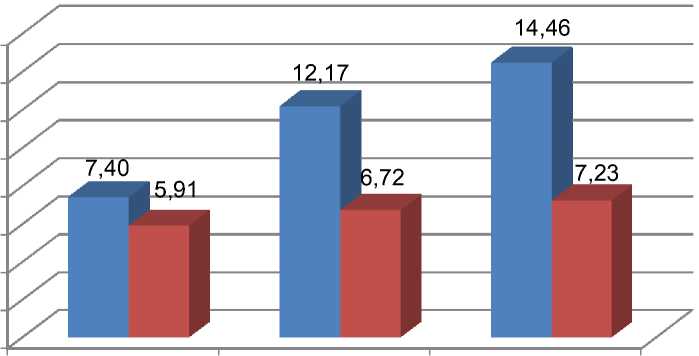

Выявлено, что данные особенности начального роста яровой пшеницы тесно связаны с различной активностью его процессов в органах проростков. Так, в первую неделю развития проростков интенсивность линейного роста их корешка находилась на уровне 2,29 см/сутки, а ростка – 1,82 см/сутки, тогда как на 14-е сутки она составляла 0,94 и 1,72 см/сутки, соответственно. То есть активность начального линейного роста ростка была больше по сравнению с корешком в среднем на 44,3%.

Затем линейный рост органов проростков существенно замедлялся и на 21-е сутки развития по абсолютной величине был почти одинаковым: у ростка составлял 0,34 см/сутки, у корешка – 0,37 см/сутки (рис. 3).

Рисунок 3 – Интенсивность линейного роста стебля и корешка у различных по возрасту проростков яровой пшеницы

Во многом схо^ие результаты получены и по активности биосинтеза органического вещества. У проростков яровой пшеницы интенсивность накопления сухого вещества ростком и корешком наиболее активно проявлялась в первые 7 суток развития (1,06 и 0,84 г/сутки, соответственно), а затем резко сни^алась. При этом уровень активности синтетических процессов у ростков был почти в 2 раза выше, чем у корешков (рис. 4).

Рисунок 4 – Интенсивность накопления сухой массы ростка и корешка у различных по возрасту проростков яровой пшеницы

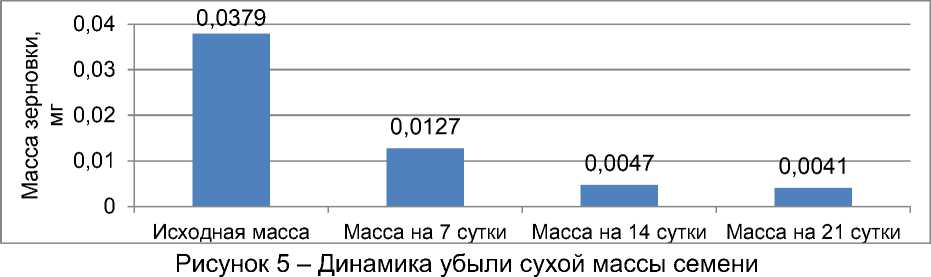

Выра^енный спад интенсивности процессов начального роста корешка и ростка на 14 и 21-е сутки развития проростков яровой пшеницы, по-видимому, мо^но объяснить недостаточным количеством накапливаемых запасных веществ в зерновках, чтобы поддер^ивать их в активном состоянии продол^ительное время. При проращивании семян на водопроводной воде около 67% их запасных питательных веществ используется органами проростков уже на 7-е сутки, поэтому в дальнейшем и отмечается выра^енное затухание активности ростовых процессов. Убыль сухого вещества семени на 7, 14 и 21 сутки по сравнению с первоначальной массой составляла 66,5; 87,6 и 89,2%, соответственно (рис. 5).

у различных по возрасту проростков яровой пшеницы

Более высокие показатели начального роста ростка над корешком на 14 и 21 сутки могут быть связаны, с одной стороны, со стремлением растений как можно быстрее перейти к автотрофному питанию за счет интенсивного формирования фотоассимиляционной поверхности. С другой стороны, биологическими особенностями развития самой корневой системы, которая не проникает глубоко в почву, а формируется мочковатой из зародышевых и узловых корней и располагается у культуры в основном в верхнем пахотном слое [14].

Многие ученые считают, что показатели начального роста представляют большой интерес для создания высокопродуктивных и устойчивых к засухе сортов [15, 16]. В частности, в этих целях рекомендуют использовать показатель «отношение длины корешка к длине стебля», отмечая, что чем выше это отношение у генотипа, тем перспективнее он для селекции [17].

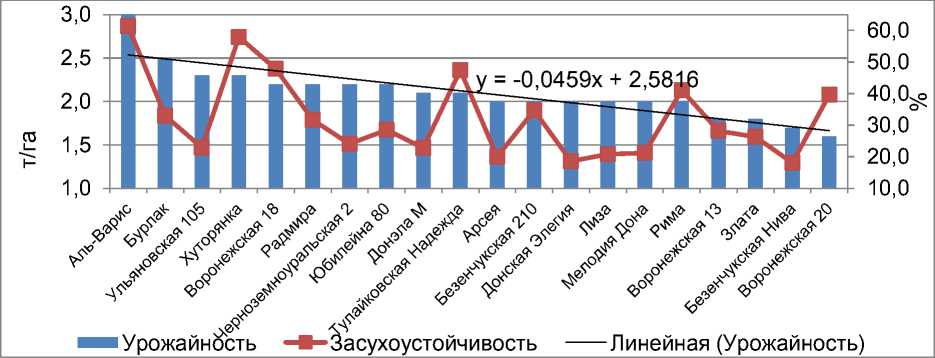

Весьма актуален данный вопрос и для яровой пшеницы, которая в сильной степени страдает от засух. В наших опытах коэффициент корреляции урожайности сортообразцов культуры с их устойчивостью к засухе в 2018 году был равен +0,52, что подтверждает необходимость проведения селекционной работы в этом направлении. По результатам лабораторных учетов у 20 современных сортов яровой пшеницы на осмотическом растворе маннита выявлено, что наиболее высокой устойчивостью к засухе характеризуются АльВарис и Хуторянка (рис. 6).

Рисунок 6 - Связь урожайности зерна и засухоустойчивости сортов яровой пшеницы, 2018 г.

Интервал варьирования показателя «отношение длины корешка к длине стебля» у изученных сортообразцов яровой пшеницы составлял: в первые семь суток – 1,03-1,61; на 14 сутки – 0,38-0,74; на 21 сутки – 0,76-1,43. Наиболее высоким его значением характеризовались сортообразцы: Мелодия Дона, Безенчукская 210, Юбилейная 80, Вороне^ская 13, Лиза. Но связь данного показателя с засухоустойчивостью сорта была отрицательной, а поло^ительное влияние на способность сорта противостоять ранним весенним засухам (r = +0,45) оказывала длина ростка в первые 7 суток. Так^е следует отметить, что на ранних этапах органогенеза у яровой пшеницы преимущества будут иметь те генотипы растений, у которых более активно развиваются и корешки, и ростки. Такими особенностями характеризуются сорта Ульяновская 105, Донская Элегия, Донэла М, Безенчукская Нива и Хуторянка, которые могут быть использованы в селекции культуры.

Выводы. Таким образом, полученные экспериментальные данные подтвер^дают, что у яровой пшеницы при прорастании семян вначале более активно развивается корешок, а затем росток. При этом генофонд культуры характеризуется широким полиморфизмом показателей начального роста. Генотипические различия начинают проявляться у^е в первые дни (7 сутки) и сохраняются на протя^ении 21 суток. Длина ростка у сортообразцов культуры изменяется в пределах: на 7 сутки – от 9,39 до 15,76 см, на 14 сутки – от 17,20 до 29,48 см, на 21 сутки – от 19,85 до 30,98 см. Длина корешка варьирует: на 7 сутки – от 12,53 до 18,06 см, на 14 сутки – от 20,39 до 25,47 см, на 21 сутки – от 20,45 до 31,45 см. Отношение длины корешка к длине стебля у изученных сортообразцов яровой пшеницы составляло: на 7 сутки – 1,03-1,61; на 14 сутки – 0,38-0,74; на 21 сутки – 0,76-1,43. Это дает возмо^ность целенаправленно отбирать генотипы с различными показателями начального роста и создавать сорта устойчивые, в частности, к ранним весенним засухам.

Ряд ученых предлагают отбор генотипов на засухоустойчивость проводить у пшеницы по количеству формируемых зародышевых корней, и рассматривают данное свойство в качестве селекционного показателя [18]. Но, по нашим экспериментальным данным, наиболее сильное влияние на засухоустойчивость сорта яровой пшеницы оказывает длина ростка в первые 7 суток развития проростков. Коэффициент корреляции был достоверным и составлял +0,45.

Мо^но предполо^ить, что на ранних этапах органогенеза у яровой пшеницы преимущества будут иметь те генотипы растений, у которых более активно развиваются и корешки, и ростки. Первые дадут возмо^ность избе^ать негативного воздействия почвенной засухи в случае ее проявления, а вторые – обеспечат высокую конкурентную способность растений культуры по отношению к сорнякам за счет быстрого формирования фотосинтетического аппарата и перехода к автотрофному питанию. К таким сортам относятся Ульяновская 105, Донская Элегия, Донэла М, Безенчукская Нива и Хуторянка, которые могут быть использованы в селекции культуры как перспективный материал.

Список литературы Полиморфизм показателей начального роста у современных сортов яровой пшеницы

- Якушкина Н.И., Бахтенко Е.Ю. Физиология растений. М.: Владос, 2004. 464 с.

- Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений / H.H. Третьяков, Е.И. Кошкин, Н.М. Макрушин [и др.]; под ред. H.H. Третьякова. М.: Колос, 1998. 640 с.

- Рогожин В.В., Рогожина ТВ. Физиолого-биохимические механизмы прорастания зерновок пшеницы // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2011. № 8 (82). С. 18-21.

- Шевченко В.Т. Морфологические различия зародышей как показатель разнокачественное™ зерновок мягкой пшеницы // Сб. научных трудов Луганского СХИ. 1967. Т. X.

- Шевченко В.Т. Крупность, удельный вес семян и морфология зародышей мягкой пшеницы // Труды Луганского СХИ. 1968. Т. XIV.

- Корякин В.В. Всхожесть семян озимой пшеницы с различным типом зародыша // Вестник российских университетов. Математика. 2013. Т. 18. №. 4-1. С. 1283-1284.

- Казакова A.C., Мышако O.A., Самофалов А. П. Характеристика сортов озимой мягкой пшеницы по содержанию семян, отличающихся морфологией зародышевой части // Основные проблемы сельскохозяйственных наук: сборник научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции. Вып. II. Волгоград, 2015. С. 36-38.

- Дебелый Г.А. Зернобобовые культуры в Нечерноземной зоне РФ. М.: Немчиновка, 2009. 260 с.

- Физиологические основы селекции растений / Под ред. Удовенко Г.В., Шевелухи B.C. Санкт-Петербург: ВИР, 1995. Т. II. Ч. I. С. 7-14.

- Красовская И.В. Анатомо-морфологические закономерности в ходе заложения и в строении корневой системы хлебных злаков // Учен. зап. Саратов. ун-та. 1952. Т. 35. C. 15-70.

- Амелин A.B., Фесенко А.Н., Заикин В.В. Особенности начального линейного роста стебля и корешка у сортообразцов гречихи разных этапов селекции // Зернобобовые и крупяные культуры. 2013. № 2 (6). С. 91-96.

- Сальникова Н.Б., Амелин A.B. Особенности начального линейного роста коллекционных сортообразцов сои разного эколого-географического происхождения // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2018. № 72. С. 320-323.

- Интенсивность ростовых процессов на ранних этапах онтогененза у контрастных по продуктивности образцов чечевицы / И.В. Кондыков, A.A. Янова, Е.И. Чекалин, H.A. Бутримова, A.B. Амелин // Вестник Орел ГАУ. 2012. № 1 (34). С. 38-42.

- Иванов П.К. Яровая пшеница. М.: Колос, 1971. 328 с.

- Батыгин Н.Ф. Физиология онтогенеза // Теоретические основы селекции. Т. 2. Ч. 1. Физиологические основы селекции растений. Санкт-Петербург: ВИР, 1995. С. 14-97.

- Шевелуха B.C. Закономерности роста растений как возможный резерв селекции. // Теоретические основы селекции. Т. 2. Ч. 1. Физиологические основы селекции растений. Санкт-Петербург: ВИР, 1995. С. 202-221.

- Пат. 2031573 РФ, МПК6 А01Н/04. Способ отбора высокопродуктивных форм гороха / Новикова Н.Е., Лаханов А.П., Антонова Г.А.; патентообладатель Научно-производственное объединение по зернобобовым и крупяным культурам «Орел». № 5017673/13, заявл. 26.08.1991, опубл. 27.03.1995.

- Сидоров A.B., Федосенко Д.Ф. Результаты селекции яровой пшеницы на увеличение числа и степени развития зародышевых корней // Вестник КрасГАУ. 2015. № 3 (102). С. 77-82.