Полиморфизмы генов серотонинового рецептора HTR2A, триптофанпирролазы TDO2, уровень серотонина и психологические особенности при алкоголизме у коренных жителей Республики Саха (Якутия)

Автор: Попова Нюргуяна Петровна, Егорова Виктория Егоровна, Дуткин Максим Петрович, Полтавская Евгения Григорьевна, Пожидаев Иван Вячеславович, Хоютанова Надежда Васильевна, Османова Диана Закировна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Биологические исследования

Статья в выпуске: 4 (97), 2017 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование содержания серотонина в периферической крови, генотипирование полиморфных вариантов генов серотонинового рецептора HTR2A (rs 6311) и триптофан-2,3-диоксигеназы (триптофанпирролазы) TDO2 (rs 2271537) и психологическое тестирование у коренных жителей арктического и субарктического поясов Республики Саха (Якутия), страдающих алкоголизмом и здоровых лиц. Результаты. Установлено, что у обследованных лиц из арктического пояса Республики Саха (Якутия) концентрация серотонина находится в физиологических пределах, однако средний уровень исследуемого амина ниже у жителей субарктического пояса в зимний период. Распределение частот генотипов и аллелей полиморфного варианта rs 2271537 гена TDO2 в популяциях якутов и эвенов достоверно не различается. Выявлена статистически значимая взаимосвязь генотипа Т/Т полиморфного варианта rs 6311 гена серотонинового рецептора HTR2A с низким уровнем серотонина, который в среднем достигал 43,8±62,0 нг/мл. Психологическое тестирование выявило враждебность у 57,6% обследованных жителей субарктической зоны с генотипом А/С гена TDO2 (р=0,003). У женщин субарктического пояса с генотипом С/С rs 6311 гена HTR2A при сниженном уровне серотонина агрессивность в большинстве случаев отсутствовала или диагностировалась в пределах нормы (р=0,03).

Алкоголизм, якуты, эвены, республика саха (якутия), серотонин, ген триптофан-диоксигеназы tdo2, ген триптофан-диоксигеназы htr2a, психологические особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/142212890

IDR: 142212890 | УДК: 616.89-008.441.13:577.175.823:159.9.072.5(=1-81) | DOI: 10.26617/1810-3111-2017-4(97)-15-21

Текст научной статьи Полиморфизмы генов серотонинового рецептора HTR2A, триптофанпирролазы TDO2, уровень серотонина и психологические особенности при алкоголизме у коренных жителей Республики Саха (Якутия)

Исследование алкоголизма представляется чрезвычайно актуальной проблемой и определяется её большим медицинским, социальным и экономическим бременем, связанным с высоким распространением и ежегодным увеличением заболеваемости, недостаточно четкими разработанными подходами к профилактике и лечению аддиктивных расстройств и этнокультуральными особенностями в различных популяциях [1, 2, 3]. В патогенезе алкогольной зависимости задействованы различные нейротрансмиттерные и гормональные системы, большое значение уделяется, прежде всего, нарушениям в дофаминовой и серотониновой нейротрансмиссии [4, 5, 6]. Серотонинергическая система мозга имеет непосредственное отношение к формированию аддиктивных расстройств, депрессивных состояний, а также агрессивного и импульсивного поведения, связанного с приемом психоактивных средств [7, 8, 6, 9].

Полифункциональность серотонина обусловлена наличием большого числа типов и подтипов его рецепторов с их разнообразной локализацией [10]. Концентрация серотонина и функционирование серотониновых рецепторов могут зависеть от полиморфных вариантов генов серотониновых рецепторов, транспортеров, ферментов, связанных с синтезом и метаболизмом серотонина. Так, триптофан-2,3-диоксигеназа, ключевой фермент метаболизма триптофана, предшественника серотонина, расщепляет триптофан, уводя его метаболизм на киноуре-ниновый путь, снижая его доступность для синтеза серотонина. В связи с этим при оценке предрасположенности к алкоголизму особое внимание уделяется анализу генетического полиморфизма серотониновых рецепторов подклассов 2А (5-НТ2А), 2C (5-НТ2C) и триптофан-2,3-диоксигеназы.

Выявлены ассоциации полиморфизмов rs 6313 (102T/C в экзоне 1) и rs 6311 (-1438A/G) серотонинового рецептора 2A гена (HTR2A или 5-HT2A) с алкоголизмом и наркоманиями [11].

Показано, что психологические особенности зачастую коррелируют с генетическими полиморфизмами [12, 13]. В ряде работ изучен вклад серотонинергической системы, в частности полиморфных локусов гена рецептора серотонина типа 2А 5-НТR2A и 5-НТR2C, в развитие расстройств депрессивного спектра [14, 15, 16]. Таким образом, особый интерес представляет изучение функционирования серотонинергической системы, эмоциональных нарушений при длительном воздействии стрессирующих факторов в виде суровых климатических условий, полярного напряжения, недостаточности ультрафиолета при аддиктивных состояниях.

Цель исследования – анализ взаимосвязи психологических особенностей, уровня серотонина и полиморфизмов генов серотонинового рецептора НТR2A и триптофан-пирролазы у коренных жителей Республики Саха, страдающих алкоголизмом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в соответствии с этическими принципами проведения исследований человека согласно протоколу, утвержденному локальным этическим комитетом НИИ психического здоровья. Обследовано 126 человек из Эвено-Бытантайского национального улуса (района) (субарктического пояса – САП), 135 человек из Нижнеколымского района (арктического пояса – АП) Республики Саха (Якутия) якутской, эвенской национальностей и других малочисленных народов Севера (чукчи, юкагиры) в возрасте от 21 до 68 лет, из них 130 больных алкоголизмом и 131 здоровых лиц. Основным инструментом исследования является Карта стандартизированного описания обследуемого по теме НИР «Патобиологические основы клинической гетерогенности психических и поведенческих расстройств вследствие употребления психоактивных веществ», разработанная в НИИ психического здоровья (авторы-составители: д.м.н., проф. Н.А. Бохан, д.м.н., проф. А.И. Мандель и др.).

Уровень тревожности и агрессии определяли методом психологического обследования с помощью опросников личностной и ситуативной тревожности Д. Спилбергера, Басса–Дарки. Для лабораторных исследований использована венозная кровь, взятая утром натощак, с 8:00 до 9:00, в вакутайнеры с ЭДТА (для дальнейшего выделения ДНК) и с активаторами свертывания (для получения сыворотки).

Генотипирование по полиморфному варианту rs 2271537 гена триптофан-пирролазы TDO2 и полиморфному варианту rs 6311 гена серотонинового рецептора HTR2A проводили методом полимеразноцепной реакции (ПЦР) в реальном времени с помощью амплификатора StepOnePlus (Applied Biosystems, США) и набора реагентов TaqMan®SNP Genotyping Assay фирмы (Applied Biosystems, США).

Определение концентрации серотонина в сыворотке крови проводили иммуноферментным методом с помощью наборов фирмы LDN (Labor Diag-nostika Nord, Германия).

Статистическую обработку результатов производили с помощью программы SPSS 19. Все полученные частоты генотипов по исследуемым полиморфным локусам были проверены на соответствие равновесию Харди–Вайнберга с помощью критерия χ2. Сравнение частот генотипов в исследуемых группах проводили по критерию χ2. Различия считались достоверными при уровне значимости р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Перед представлением полученных результатов приводим краткое описание климатогеографических особенностей северных районов Республики Саха (Якутия), на территории которых проводились исследования. Необходимо отметить, что забор биологического материала производился в субарктическом поясе (Эвено-Бытантайский национальный район) в зимнее время, в арктическом поясе (Нижнеколымский район) – в весеннее время.

Расположение Эвено-Бытантайского национального улуса на крайнем северо-востоке Евразийского континента предопределило суровость его природных и климатических условий. На карте район обозначен под номером 34 (рис.1).

Рисунок 1 - Карта административного деления Республики Саха (Якутия) Примечание. 20 - Нижнеколымский район, 34 - Эвено-Бытантайский национальный улус (район)

Средние температуры в январе достигают -50°С, а в июле +12,8°С. Большая часть территории района относится к арктическому и субарктическому континентальному климатическим поясам. На всей территории распространена многолетняя мерзлота. Продолжительность зимнего периода свыше 8 месяцев. Климат резко-континентальный с годовой амплитудой колебания температуры более 100 0 С. Длительность безморозного периода в среднем равняется 30 дням. Район является одним из самых труднодоступных улусов Якутии. Эвены составляют 32,25% жителей района.

Нижнеколымский район расположен на крайнем северо-востоке Якутии за Северным полярным кругом, на Колымской низменности. Средняя температура в январе от -32 °С на севере до -38 °С на юге, в июле колеблется от +4 °С на севере до +12 °С на юге. Осадков выпадает 150-200 мм в год, на карте район обозначен под номером 20 (рис. 1).

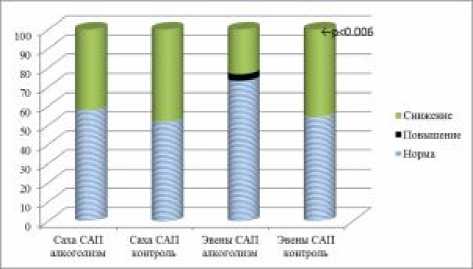

Согласно литературным данным, полярные ночи, короткий световой день являются причиной дефицита серотонина у коренных жителей арктических территорий. При недостаточности серотонина северяне испытывают проявления «полярного напряжения» с развитием депрессивной симптоматики. При анализе результатов нашего исследования у 43% жителей Эвено-Бытантайского района обнаружены низкие значения уровня серотонина при среднем значении 75,44 ±89,5 нг/мл. При этом выявлено статистически значимое снижение серотонина на 19% в контрольной группе (р=0,006). Сниженный уровень серотонина чаще наблюдался среди женщин -50,9% (р=0,025) (рис. 2).

Рисунок 2 - Уровень серотонина у жителей Эвено-Бытантайского района Республики Саха (Якутия)

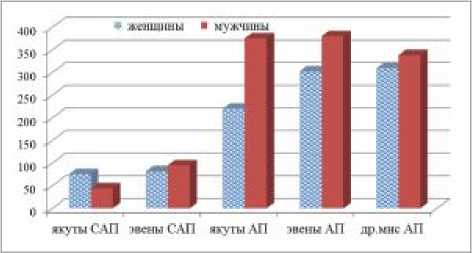

Среднее значение уровня серотонина у жителей Нижнеколымского района в 4 раза превышало достигнутые показатели серотонина у обследованных из Эвено-Бытантайского района, составляя 321,33±178,7 нг/мл, выявленные различия оказались статистически достоверно значимыми (р<0,001) (рис. 3).

Таким образом, у лиц, проживающих в условиях дискомфортного климата в зимнее время, регистрируется низкое содержание серотонина, его дефицит выявлен у 43% обследуемых.

Рисунок 3 - Содержание серотонина в сыворотке периферической крови у жителей Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия)

Рисунок 4 - Средние значения серотонина (нг/мл) в объединенной выборке жителей арктического и субарктического поясов РС (Я) в зависимости от пола

При распределении по полу в объединенных выборках женщин и мужчин - жителей субарктического пояса в зимний период установлены низкие значения серотонина (рис. 4).

При дальнейшем анализе у женщин-эвенок САП контрольной группы в 52% случаев статистически значимо чаще встречается снижение уровня серотонина (р<0,001).

При анализе уровня серотонина в зависимости от этнической принадлежности выявлены следующие результаты. Снижение серотонина отмечено у 42% якутов и 23,3% эвенов САП (от 35,9 до 17,5 нг/мл и от 40,5 до 16,4 нг/мл соответственно; р=0,07 и р=0,21). В выборке алкогольно-зависимых женщин среднее значение серотонина достигало у якуток 38,4±18,36 нг/мл (р=0,075), у эвенок -77,65±15,93 нг/мл (р<0,001).

В контрольной группе сниженный уровень серотонина установлен в зимнее время в 48% случаев у мужчин-якутов и у 45,7% мужчин-эвенов САП, средние значения серотонина в этих группах достигали 47,3±28,3 нг/мл и 83,45±49,21 нг/мл (р=0,23). В группе здоровых женщин уровень серотонина снижен: в среднем у якуток - 80,1±22,3 нг/мл (р=0,003), у эвенок - 62,88±10,3 нг/мл (р<0,001).

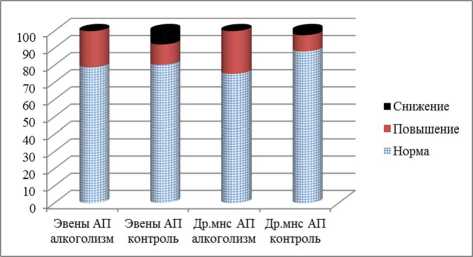

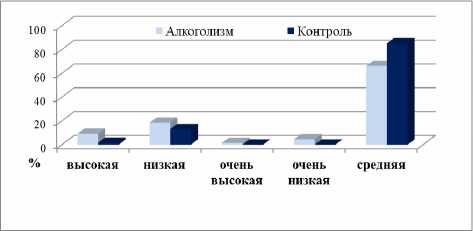

Статистически значимые результаты получены при анализе взаимосвязи алкоголизма с психологическими особенностями. У жителей субарктического пояса при алкоголизме выявлена высокая ситуативная тревожность (р=0,025) (рис. 5).

Рисунок 5 – Уровень ситуативной тревожности у жителей субарктического пояса РС (Я)

Распределение частот генотипов и аллелей исследуемого полиморфизма rs 2271537 гена TDO2 в объединенной группе якутов и эвенов субарктического пояса соответствовало равновесию Харди– Вайнберга. В исследованной выборке генотип А/С в 53,6% случаев встречается в контрольной группе, в 43,3% случаев – у больных алкоголизмом. Наименьшая частота генотипа А/А зарегистрирована в контрольной группе (12,5%). Генотип С/С наблюдается с одинаковой частотой в обеих группах (табл. 1). При этом у обследованных с генотипом А/С гена TDO2 в 57,6% случаев обнаружена выраженная враждебность (р=0,003). Гомозиготы С/С обеих групп (больные и контроль) имели низкие значения серотонина (в среднем 60,91±40,2 нг/мл), А/С (89,33 нг/мл), А/А (102,30 нг/мл). Гомозиготы С/С имели низкие значения серотонина (в среднем 60,91±40,2 нг/мл), А/С (89,33 нг/мл), А/А (102,30 нг/мл).

Таблица 1

Распределение частот генотипов и аллелей гена TDO2 у больных с алкогольной зависимостью и в контрольных группах

|

Группа обследованных |

n |

Частота |

χ2 (р) частот генотипов/ аллелей |

||||

|

генотипов |

аллелей |

||||||

|

А/А |

А/С |

С/С |

А |

С |

|||

|

Больные |

60 |

0,233 |

0,433 |

0,333 |

0,450 |

0,550 |

2,51 (0,29)/ 0,78 (0,38) |

|

Контроль |

56 |

0,125 |

0,536 |

0,339 |

0,393 |

0,607 |

|

Распределение частот генотипов и аллелей исследуемого полиморфизма rs 6311 гена HTR2A в объединенной группе якутов и эвенов субарктического пояса соответствовало равновесию Харди– Вайнберга.

Таблица 2

Распределение частот генотипов и аллелей гена HTR2A (rs 6311) у больных с алкогольной зависимостью и в контрольных группах

|

Группа обследованных |

n |

Частота |

χ2 (р) частот генотипов/ аллелей |

||||

|

генотипов |

аллелей |

||||||

|

А/А |

А/С |

С/С |

А |

С |

|||

|

Больные |

57 |

0,667 |

0,281 |

0,053 |

0,807 |

0,193 |

0,92 (0,63)/ 0,03 (0,86) |

|

Контроль |

49 |

0,653 |

0,327 |

0,020 |

0,816 |

0,184 |

|

В общей выборке среди больных алкоголизмом разных национальностей достоверно значимых различий также не обнаружено. В обеих исследуемых группах обращает на себя внимание двукратное снижение частоты гомозигот Т/Т в группе контроля и увеличение частоты генотипа Т/Т среди больных (р=0,53, χ2=0,89). Изменения частот генотипов С/С и С/Т по сравнению с контрольной группой различий не обнаружили. В группе женщин гомозиготы Т/Т прямо коррелировали с низким уровнем серотонина, который в среднем достигал 43,8±62,0 нг/мл (С/Т – 95,38±96,9 нг/мл, С/С – 83,5±51,3 нг/мл), у мужчин с генотипом Т/Т среднее значение серотонина достигало 29,98±42,40 нг/мл (С/Т – 63,76±64,1 нг/мл, С/С – 77,8±140,0 нг/мл).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, у обследованных лиц из арктического пояса Республики Саха (Якутия) концентрация серотонина находится в физиологических пределах, однако средний уровень серотонина ниже у жителей субарктического пояса в зимний период. Гипотетически возможны несколько причин более низкого содержания серотонина в крови жителей субарктического пояса. Во-первых, это может быть связано с сезонностью, в наших исследованиях сезонные различия оказались достоверными (р<0,001). Во-вторых, злоупотребление алкоголем не явилось усугубляющим фактором, в обеих группах эвенов и якутов субарктического пояса был выявлен изначально сниженный уровень серотонина в зимний период независимо от злоупотребления алкоголем, что не соответствует литературным данным [16, 17, 18, 19]. При этом в контрольной группе наблюдалось статистически значимое снижение серотонина на 19% (р=0,006). Причем сниженный уровень серотонина чаще наблюдался среди женщин (50,9%) (р=0,025).

Сниженный уровень серотонина среди женщин группы контроля указывает на необходимость мониторинга и своевременного выявления депрессивных состояний среди женского населения и лиц, мигрировавших в арктические районы республики, с проведением профилактических мероприятий при помощи светотерапии. При этом рекомендуется создание кабинетов светотерапии при образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения в арктических районах республики.

Статистически значимые результаты получены при анализе взаимосвязи алкоголизма и психологических особенностей. У жителей субарктического пояса при алкоголизме выявлена высокая ситуативная тревожность (р=0,025). Психологические исследования выявили враждебность у 57,6% обследованных с генотипом А/С гена TDO2 (р=0,003). У женщин субарктического пояса с генотипом С/С rs 6311 гена HTR2A при сниженном уровне серотонина в большинстве случаев агрессивность отсутствовала или диагностировалась в пределах нормы (р=0,03). При установленных изменениях уровня серотонина и уровня враждебности среди обследованных лиц высокая агрессивность не диагностирована, что противоречит литературным данным [20]. Данный факт указывает на необходимость разработки адаптированных психологических методик выяв- ления агрессивных состояний у коренного населения республики.

Список литературы Полиморфизмы генов серотонинового рецептора HTR2A, триптофанпирролазы TDO2, уровень серотонина и психологические особенности при алкоголизме у коренных жителей Республики Саха (Якутия)

- Мандель А.И., Артемьев И.А., Ветлугина Т.П., Иванова С.А., Невидимова Т.И., Прокопьева В.Д., Аболонин А.Ф., Шушпано-ва Т.В. Биологические предикторы, клинико-патогенетические механизмы формирования и профилактика аддиктивных состояний в различных социальных группах. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013; 4 (79): 40-48.

- Хоютанова Н.В., Матвеева Н.П., Бохан Н.А., Иванова С.А., Кривошапкина З.Н., Иготти Е.А. Клинико-динамические особенности формирования и течения алкоголизма у женщин в зависимости от климатогеографических условий проживания на территории РС (Я). Якутский медицинский журнал. 2015; 1 (49): 14-18.

- Бохан Н.А., Мандель А.И., Иванова С.А., Прокопьева В.Д., Артемьев И.А., Невидимова Т.И., Батухтина Е.И., Воеводин И.В., Аболонин А.Ф., Шушпанова Т.В. Старые и новые проблемы наркологии в контексте междисциплинарных исследований. Вопросы наркологии. 2017; 1: 26-62.

- Де Витт Ф. Влияние алкоголя на нейромедиаторные системы мозга. Вопросы наркологии. 2002; 1: 55-56.

- Анохина И.П. Биологические механизмы предрасположенности к зависимости от психоактивных веществ. Психиатрия и психофармакотерапия. 2007; 1: 10-14.

- Бохан Н.А., Иванова С.А., Левчук Л.А. Серотониновая система в модуляции депрессивного и аддиктивного поведения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013:102.

- Семке В.Я., Гусев С.И., Снигирева Г.Я., Иванова С.А. Пенитенциарная психология и психопатология: руководство в 2-х т./Под ред. Т.Б. Дмитриевой, В.Я. Семке, А.С. Кононца. Москва; Томск; Кемерово, 2007; 1: 576.

- Стояк В.А. Нейромедиаторные системы в регуляции агрессивного поведения. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2010; 3 (60): 70-76.

- Loonen A.J.M., Ivanova S.A. Role of 5-HT2C receptors in dyskinesia. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2016; 8 (1): 5-10.

- Ашмарин И.П., Ещенко Н.Д., Каразеева Е.П. Нейрохимия в таблицах и схемах. М.: Изд-во «Экзамен», 2007: 40-47.

- Jian Cao, Xiangtao Liu, Shizhong Han, Clarence K. Zhang et al. Association of the HTR2A Gene with Alcohol and Heroin Abuse. Hum Genet 2014; 133 (3): 357-365 DOI: 10.1007/s00439-013-1388-y

- Рядовая Л.А., Гуткевич Е.В., Стоянова И.Я., Иванова С.А. Полиморфизм генов серотонинового обмена и мотивацион-но-потребностная сфера личности. Вестник ТГПУ. 2009; 3 (81): 49-53.

- Гаврилова В.А. Клинико-патофизиологические особенности гормонального фона и полиморфизмы генов серотониновой системы у больных алкоголизмом с противоправным поведением: автореф. дис.. к.м.н. Томск, 2012: 26.

- Рядовая Л.А., Гуткевич Е.В., Лаврушина О.М., Иванова С.А., Семке В.А. Изучение полиморфных вариантов гена рецептора серотонина типа 2А 5-HTR2A при пограничных психических расстройствах. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2007; 4 (47): 12-15.

- Левчук Л.А., Лосенков И.С., Вялова Н.М., Шмиголь М.В., Лебедева Е.В., Симуткин Г.Г., Иванова С.А. Ассоциация полиморфизма гена рецептора серотонина 2С (HTR2C) с депрессивными расстройствами. Фундаментальные исследования. 2013; 1 (2): 299-303.

- Буров Ю.В., Смольникова Н.М., Ходорова Н.А. Влияние алкоголизации на уровень серотонина в головном мозге и скорость элиминации этанола у потомства крыс. Фармакология и токсикология. 1983; XLVI (6): 51-53.

- Жуков В.Н., Ходорова Н.А., Буров Ю.В. Содержание серотонина в разных отделах головного мозга, печени, кишечнике, крови у крыс, предрасположенных и непредрасположенных к потреблению алкоголя. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1982; 7: 35-37.

- Максимова Н.М., Узбеков М.Г., Вертоградова О.П., Миси-онжник Э.Ю. и др. Актуальные вопросы теоретической и клинической психоэндокринологии: сборник научных трудов. М., 2007: 118-127.

- Маркозова Л. М., Усменцева Е.И. Взаимосвязь серотонина и клинико-психопатологических проявлений у лиц с различными вариантами аффективных расстройств при алкогольной зависимости. Психическое здоровье. 2009; 2: 34-38.

- Anderson M., Deakin J.F.W. Relationship between 5-HT function and impulsivity and aggression in male offenders with personality disorders. The British Journal of Psychiatry. 2001; 178: 352-359.