Полиморфный локус rs8023580 NR2F2-AS1 ассоциирован с риском развития рака молочной железы у жителей Центральной России

Автор: Пасенов К. Н., Пономаренко И. В., Чурносов М. И.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.39, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным гормон-зависимым генетически детерминированным онкологическим заболеванием среди женщин. Уровень «активных» половых гормонов в организме, связь которых с РМЖ не вызывает сомнений, определяется содержанием белка, транспортирующего половые гормоны (SHBG).Цель исследования: изучить ассоциации полиморфных локусов, связанных с уровнем SHBG на полногеномном уровне значимости, с риском развития РМЖ.Материал и методы. Работа выполнена на выборке из 1498 женщин, из которых больных РМЖ - 358 человек, контроль - 1140 индивидуумов. Проведено генотипирование четырех однонуклеотидных полиморфных локусов (SNP), связанных с уровнем SHBG по данным ранее выполненных полногеномных исследований (GWAS): rs7910927 JMJD1C, rs4149056 SLCO1B1, rs8023580 NR2F2-AS1, rs12150660 SHBG. Для поиска ассоциаций использовался метод логистической регрессии.Результаты и обсуждение. Полиморфизм rs8023580 гена NR2F2-AS1 ассоциирован с риском развития РМЖ. Наличие у женщины генотипа СС rs8023580 NR2F2-AS1 имеет протективное значение при формировании заболевания (ССvsTС+TT [рецессивная модель]; OR = 0,58; 95%CI = 0,35-0,96; p = 0,033; pperm= 0,042). SNP rs8023580 NR2F2-AS1 является функционально значимым в печени: локализован в регионе энхансеров, влияет на уровень метилирования участка генома cg01739960 (hg38) и экспрессию гена RP11-327J17.2, определяет взаимодействие ДНК с шестью факторами транскрипции (Foxd1, Foxl1, Foxq1, Mef2, PLZF, STAT), которые находятся в cis-регуляторной области РНК-полимеразы II, специфичной для последовательности связывания ДНК и определяют активность ДНК-связывающих факторов транскрипции, специфичных для РНК-полимеразы II, вовлечены в процессы клеточной дифференцировки и развития тканей.Заключение. SHBG-повышающий генотип СС rs8023580 гена NR2F2-AS1 является протективным фактором развития РМЖ.

Рак молочной железы, ассоциации, shbg, rs8023580

Короткий адрес: https://sciup.org/149144776

IDR: 149144776 | УДК: 618.19-006.6-02:575.174.015.3(470.31/.32) | DOI: 10.29001/2073-8552-2024-39-1-156-162

Текст научной статьи Полиморфный локус rs8023580 NR2F2-AS1 ассоциирован с риском развития рака молочной железы у жителей Центральной России

Pasenov K.N., Ponomarenko I.V., Churnosov M.I. Polymorphic locus rs8023580 NR2F2-AS1 is associated with breast cancer risk in residents of Central Russia. The Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2024;39(1):156–162.

Эпидемиологические данные, полученные Международным агентством по изучению рака (International Agency for Research on Cancer) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на основе исследования 36 различных опухолей в 185 странах мира, показывают, что в 2020 г. во всем мире было зарегистрировано более 2,261 млн новых случаев РМЖ (11,7% от всех случаев рака) и почти 685 тыс. смертей от этого заболевания (6,9% от всех случаев рака) [1]. В течение ближайших 20 лет (с 2020 по 2040 гг.) ВОЗ (данные Global Cancer Observatory, прогнозирует значительный рост числа заболевших РМЖ среди женщин (на 39%, с 2,3 млн до 3,2 млн) и умерших от РМЖ (на 47%, с 0,68 млн до 1,00 млн).

В Российской Федерации РМЖ также является приоритетной медицинской проблемой – РМЖ занимает первое место в структуре онкологической патологии у женского населения (22,1%, 2021 г.), причем максимальные значения этот показатель имеет среди женщин в возрасте 30–59 лет (29,0%) [2]. За 10-летний период (2011– 2021) показатель заболеваемости РМЖ у женского населения РФ увеличился с 74,87 до 89,25 на 100 тыс. населения (прирост составил 18,98% при среднегодовом темпе прироста 1,72%) [2].

РМЖ с генетических позиций (близнецовые, семейные, ассоциативные, полногеномные (GWAS) исследования) активно изучается в последние десятилетия [3–5]. По этому вопросу накоплен значительный фактический материал, убедительно показывающий существенный вклад наследственных факторов (не менее 30%) в подверженность к заболеванию [4]. При этом считается, что лишь в 5% случаев заболевание связано с мутациями в высоко / умеренно-пенетрантных генах (BRCA1;BRCA2;CDH1;TP53;PTEN и др.) [4]. GWAS-значимые локусы, несмотря на их многочисленность (известно более 200 SNP), «описывают» лишь немногим более 40% предполагаемых генетических факторов риска РМЖ [5], что указывает на наличие «скрытой» наследственности (более 50% генетических факторов риска неизвестно).

В патофизиологии РМЖ большое значение имеют половые гормоны (эстрадиол, тестостерон и др.), высокие концентрации которых обусловливают и более высокий риск возникновения заболевания [6–8]. Биологические эффекты половых гормонов, значимые для РМЖ, напрямую зависят от содержания SHBG, который связывает / транспортирует их и таким образом является важнейшим «регулятором» уровня биодоступных (так называемых биологически активных) форм этих половых гормонов [8]. Концентрация циркулирующего SHBG в организме более чем на 50% определяется наследственными факторами, и к настоящему времени известен ряд GWAS-значимых локусов, ассоциированных с уровнем SHBG [9]. Результаты, полученные на основе менделевской рандомизации, демонстрируют генетические связи обратной направленности между уровнем SHBG и риском РМЖ [10]. При этом роль отдельных GWAS-значимых генетических детерминант SHBG в формировании РМЖ не изучалась, что определяет актуальность данной работы.

Цель исследования: изучить ассоциации полиморфных локусов, связанных с уровнем SHBG на полногеномном уровне значимости, с риском развития РМЖ.

Материал и методы

Работа выполнена на выборке из 1498 женщин, из которых больных РМЖ – 358 человек, контроль – 1140 индивидуумов. Выборка больных формировалась с 2010 по 2016 гг. в Белгородском областном онкологическом диспансере и включала пациенток с впервые верифицированным диагнозом «карцинома молочной железы» [11].

Морфологическая диагностика заболевания выполнялась в профильном отделении (иммуногистохимическом) Белгородского областного патолого-анатомического бюро. Контрольная группа была сформирована из женщин без клинических / анамнестических признаков РМЖ (обследование женщин проводилось в ходе профилактических осмотров, выполненных в Белгородской областной клинической больнице за тот же период времени). При формировании групп больных / контроля учитывался ряд критериев: национальность (согласно самоидентификации), место проживания и рождения; в выборки включались русские индивидуумы, проживающие (родившиеся) в Центрально-Черноземном регионе России [12]. Исключались из обследования женщины с тяжелыми соматическими заболеваниями, отказавшиеся от участия в исследовании. Все женщины-участники обследования дали информированное (письменное) подтверждение о своем участии в данном клинико-генетическом исследовании. Этический комитет НИУ БелГУ одобрил настоящее исследование.

Группы больных и контроля имели сопоставимые возрастные характеристики: РМЖ – 55,74 ± 12,79 лет (min – 28 лет; max – 84 года), контроль – 55,02 ± 12,35 лет (min – 29 лет; max – 80 лет), р = 0,17. В изучаемых группах подавляющее большинство женщин (68,16% больных и 63,60% в контроле; р = 0,13) были в постменопаузе, и лишь около 1/3 женщин имели пременопаузальный статус (31,84% больных и 36,40% в контроле). Среди больных РМЖ стадии T0–T2 имели 74%, а стадии T3–T4 – 26%. У 66% была зарегистрирована экспрессия рецеп- торов эстрогена (ER+), у 59% экспрессия рецепторов прогестерона (PR+), экспрессия HER-2 выявлена у 36%, тройной негативный молекулярный подтип наблюдался у 22%. Степень злокачественности G1/G2 была отмечена у 68% больных, G3 – у 32%. Наличие метастазов в лимфоузлах (N) наблюдалось у 53% пациенток с РМЖ.

Проведено генотипирование четырех SNP, связанных с уровнем SHBG по данным ранее выполненного GWAS [9]: rs7910927 JMJD1C , rs4149056 SLCO1B1 , rs8023580 NR2F2-AS1 , rs12150660 SHBG . Экспериментальные генетические исследования выполнены на амплификато-ре CFX96 (Bio-Rad): проводилась полимеразная цепная реакция в режиме реального времени с использованием праймеров, разработанных специально для генотипирования вышеуказанных локусов ООО «Тест-Ген» (Россия, г. Ульяновск).

При проведении генетико-статистического анализа были выполнены:

-

а) сравнительная оценка между ожидаемым и наблюдаемым (согласно равновесию Харди – Вайнберга) распределением полиморфных вариантов как среди больных, так и в контроле;

-

б) выявление ассоциаций SNP с РМЖ методом логистической регрессии в 4 моделях (аллельная; доминантная; рецессивная; аддитивная) с коррекцией на возраст изучаемых женщин и множественные сравнения (использовались пермутационные процедуры). В программе gPLINK производилось вычисление показателей OR (отношения шансов) и 95%CI (95% доверительный интервал OR). В качестве статистически достоверных считались результаты, удовлетворяющие требованию pperm ≤ 0,05;

-

в) анализ регуляторного значения полиморфизма, показавшего значимые ассоциации с заболеванием – rs8023580 NR2F2-AS1 , в печени, являющейся основным местом образования SHBG в организме [13]. Использовались биоинформатические ресурсы QTLbase (http:// www.mulinlab.org/qtlbase/index.html ; дата обращения – 30.08.2023 г.), HaploReg ( https://pubs.broadinstitute.org/ mammals/haploreg/haploreg.php; дата обращения – 29.07.2023), GTExportal ( https://gtexportal.org/home/ ; дата обращения – 10.08.2023 г.).

Результаты

При рассмотрении фактического распределения генотипов по 4 изучаемым SNP среди больных и в контроле не выявлено достоверных отклонений от ожидаемого в соответствии с законом Харди – Вайнберга распределения – показатели pHWE превышали значения 0,221 среди больных и 0,075 в контроле (таблица), что указывает на «достаточное» качество проведенного генотипирования и позволяет использовать в полном обьеме полученные экспериментальные генетические данные для ассоциативного анализа.

Выявлена статистически достоверная связь минорного аллельного варианта С полиморфного локуса rs8023580 NR2F2-AS1 с риском развития РМЖ согласно рецессивной генетической модели: генотип СС данного SNP является протективным фактором при возникновении заболевания ( OR = 0,58; 95% CI 0,36–0,96; р = 0,033; рperm = 0,035) (см. табл.). Другие три изученных SHBG-значимых полиморфизма (rs7910927 JMJD1C , rs4149056 SLCO1B1 , rs12150660 SHBG ) не были ассоциированы с РМЖ.

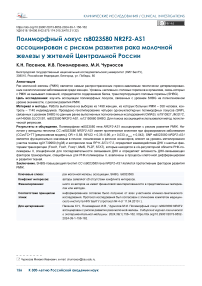

Таблица. Распределение генетических вариантов SHBG-значимых полиморфных локусов у больных раком молочной железы и в контроле

Table. Distribution of genetic variants of SHBG-significant polymorphic loci in patients with BC and in control

|

S' О e; |

Аллели, генотипы, генетические модели Alleles, genotypes, genetic models |

Больные РМЖ, абс. (%), n = 358 Patients with BC, abs. (%), n = 358 |

Контроль, абс. (%), n = 1140 Control, abs. (%), n = 1140 |

|

О S |

GG |

92 (25,99%) |

273 (25,00%) |

|

GT |

186 (52,54%) |

554 (50,73%) |

|

|

TT |

76 (21,47%) |

265 (24,27%) |

|

|

Р HWE |

0,340 |

0,672 |

|

|

Минорный аллель Т Minor allele Т |

47,74% |

49,63% |

|

|

T vs. G (1) |

OR = 0,93; 95% CI 0,78–1,10; р = 0,381 |

||

|

TT vs. GT vs. GG (2) |

OR = 0,93; 95% CI 0,78–1,10; р = 0,375 |

||

|

TT + GТ vs. GG (3) |

OR = 0,95; 95% CI 0,72–1,25; р = 0,710 |

||

|

TT vs. GТ + GG (4) |

OR = 0,85; 95% CI 0,64–1,14; р = 0,281 |

||

|

£ о о со |

TT |

219 (62,04%) |

623 (60,37%) |

|

TC |

121 (34,28%) |

355 (34,40%) |

|

|

CC |

13 (3,68%) |

54 (5,23%) |

|

|

Р HWE |

0,521 |

0,721 |

|

|

Минорный аллель C Minor allele C |

20,82% |

22,43% |

|

|

T vs. C (1) |

OR = 0,91; 95% CI 0,74–1,12; р = 0,373 |

||

|

CC vs. TC vs. TT (2) |

OR = 0,91; 95% CI 0,74–1,12; р = 0,372 |

||

|

CC + TC vs. TT (3) |

OR = 0,93; 95% CI 0,73–1,20; р = 0,579 |

||

|

CC vs. TC + TT (4) |

OR = 0,69 , 95% CI 0,37–1,28; р = 0,244 |

||

|

£ 1 |

TT |

187 (52,82%) |

565 (52,03%) |

|

TC |

147 (41,53%) |

420 (38,67%) |

|

|

CC |

20 (5,65%) |

101 (9,30%) |

|

|

Р HWE |

0,221 |

0,075 |

|

|

Минорный аллель C Minor allele C |

26,41% |

28,64% |

|

|

T vs. C (1) |

OR = 0,89; 95% CI 0,74–1,08; р = 0,253 |

||

|

CC vs. TC vs. TT (2) |

OR = 0,90; 95% CI 0,74–1,08; р = 0,257 |

||

|

CC + TC vs. TT (3) |

OR = 0,97; 95% CI 0,76–1,23; р = 0,794 |

||

|

CC vs. TC + TT (4) |

OR = 0,58; 95% CI 0,36–0,96; р = 0,033 |

||

|

о X со |

GG |

199 (56,21%) |

626 (57,01%) |

|

GT |

132 (37,29%) |

391 (35,61%) |

|

|

TT |

23 (6,50%) |

81 (7,38%) |

|

|

Р HWE |

0,888 |

0,078 |

|

|

Минорный аллель T Minor allele Т |

25,14% |

25,18% |

|

|

T vs. G (1) |

OR = 1,00; 95% CI 0,82–1,21; р = 0,983 |

||

|

TT vs. GT vs. GG (2) |

OR = 1,00; 95% CI 0,82–1,21; р = 0,982 |

||

|

TT + GТ vs. GG (3) |

OR = 1,03; 95% CI 0,81–1,31; р = 0,792 |

||

|

TT vs. GТ + GG (4) |

OR = 0,87; 95% CI 0,54–1,41; р = 0,577 |

||

Примечание: OR – отношение шансов, 95% CI – 95% доверительный интервал OR, р – уровень статистической значимости (жирным обозначены достоверные различия). Анализировались 4 генетические модели: аллельная (1), аддитивная (2), доминантная (3), рецессивная (4); для аллелей указана частота; PHWE – показатель различий между наблюдаемым и ожидаемым распределением генотипов согласно закону Харди – Вайнберга.

Note: BC – breast cancer, OR – odds ratio, 95% CI – 95% confidence interval OR, p – level of statistical significance (bold denotes significant differences). Four genetic models were analyzed: allelic (1), additive (2), dominant (3), recessive (4); frequency is indicated for alleles; PHWE is an indicator of differences between the observed and expected distribution of genotypes according to the Hardy – Weinberg law.

Материалы программы Haploreg указывают на важное регуляторное значение rs8023580 гена NR2F2-AS1 в печени (Epigenome ID-E066), являющегося основным местом образования SHBG в организме – данный полиморфизм расположен в геноме в области фракции гистоновых белков H3K4me1, которые являются белковыми маркерами таких модуляторов генной активности, как энхансеры. Кроме это, в базе Haploreg приводится информация о регуляторной «значимости» этого полиморфизма (находится в области энхансеров) в клеточных линиях карциномы печени (HepG2 Hepatocellular Carcinoma Cell Line; Epigenome ID-E118).

Согласно данным QTLbase, rs8023580 гена NR2F2-AS1 связан с уровнем метилирования участка генома cg01739960 (hg38) (chr15:96715164) в печени (карцинома печени). При этом аллельный вариант С rs8023580 на полногеномном уровнем статистической значимости ассоциирован с гиперметилированием ДНК (beta = 0,36, р = 1,62 × 10–8).

In silico данные, размещенные в базе GTExportal, указывают на корреляцию rs8023580 NR2F2-AS1 с транскрипционной активностью гена RP11-327J17.2 в печени. Генетический вариант С rs8023580 ассоциирован с низким уровнем продукции мРНК данного гена (beta = –0,23; р = 4,60 × 10–6).

Одним из важнейших геном-значимых потенциальных регуляторных эффектов rs8023580 NR2F2-AS1 может являться его локализация в области участков (мотивов) ДНК, взаимодействующих с шестью факторами транскрипции – Foxd1, Foxl1, Foxq1, Mef2, PLZF, STAT (данные Haploreg). Причем генетический вариант С rs8023580 NR2F2-AS1 определяет низкую аффинность мотивов ДНК к подавляющему числу (5 из 6) из вышеуказанных факторов транскрипции – Foxd1 (показатель различий в аффинности к фактору транскрипции аллелей С и Т составляет –12,0), Foxl1 (–3,4), Foxq1 (–11,8), Mef2 (–11,9), PLZF (–1,0); лишь к одному фактору транскрипции – STAT (+2,1) – данный аллельный вариант повышает «чувствительность» мотива ДНК. Согласно базе данных Gene Ontology, шесть факторов транскрипции, на взаимодействие которых с ДНК влияет rs8023580 NR2F2-AS1, относятся к группе факторов транскрипции типа «спираль – виток – спираль» ( pfdr = 0,0008), находятся в cis-регуляторной области РНК-полимеразы II, специфичной для последовательности связывания ДНК ( pfdr = 0,018), определяют активность ДНК-связывающих факторов транскрипции, специфичных для РНК-полимеразы II ( pfdr = 0,012), вовлечены в процессы клеточной дифференцировки ( pfdr = 0,034) и развития тканей ( pfdr = 0,006).

Обсуждение

В настоящем исследовании показана связь GWAS-значимого для SHBG полиморфного локуса rs8023580 NR2F2-AS1 с РМЖ. Генотип СС rs8023580 NR2F2-AS1 является протективным фактором развития опухоли ( OR = 0,58). SNP rs8023580 NR2F2-AS1 «показал себя» функционально значимым в печени: локализован в регионе энхансеров, влияет на уровень метилирования участка генома cg01739960 и экспрессию гена RP11-327J17.2, определяет взаимодействие ДНК с шестью факторами транскрипции (Foxd1, Foxl1, Foxq1, Mef2, PLZF, STAT). РМЖ-протективный генетический вариант С rs8023580 NR2F2-AS1 связан с гиперметилированием участка генома cg01739960 (hg38), низкой экспрессией гена

RP11-327J17.2 , обусловливает пониженную аффинность ДНК к подавляющему большинству факторов транскрипции (за исключением STAT).

В ранее выполненном GWAS показана ассоциация rs8023580 NR2F2-AS1 с уровнем SHBG у женщин, причем с низким содержанием SHBG был связан «мажорный» аллель Т этого SNP (beta = 0,038); соответственно, высокий уровень SHBG маркируется альтернативным для этого аллеля минорным генетическим вариантом С данного полиморфизма [9]. Таким образом, согласно нашим данным, SHBG-повышающий генетический вариант С rs8023580 NR2F2-AS1 является протективным фактором возникновения РМЖ.

Наши результаты соответствуют данным ранее проведенных исследований по этой теме. Так, в масштабных исследованиях N.L. Dimou и соавт. [10], F. Chen и соавт. [7], выполнивших менделевскую рандомизацию GWAS данных, показана генетическая связь между повышенным уровнем SHBG и низким риском возникновения РМЖ у женщин (в целом и ER-позитивного варианта заболевания).

SHBG в основном образуется в печени, и благодаря наличию стероид-связывающих сайтов он взаимодействует с половыми гормонами (тестостероном, эстрогенами и др.), связывает / транспортирует их, оказывая таким образом влияние на биодоступность и, соответственно, активность этих гормонов в организме [13]. Согласно нашим данным, rs8023580 NR2F2-AS1 является эпигенетически «активным» в печени (находится в энхансерных регионах, связан с уровнем метилирования генома и экспрессией гена RP11-327J17.2, находится в мотивах ДНК, взаимодействующих с шестью транскрипционными факторами), что может являться медико-биологической основой связи этого полиморфизма с уровнем продукции SHBG.

Согласно имеющимся литературным данным, SHBG имеет первостепенное значение в детерминации уровня «активного» (биодоступного) тестостерона в женском организме [8, 13], роль которого в развитии РМЖ доказана в масштабных эпидемиологических исследованиях [6, 14]. В исследовании S. Tin Tin и соавт., основанном на изучении сывороточного уровня тестостерона у 30 565 пременопаузальных (из них 527 имели РМЖ) и 133 294 постменопаузальных женщин (из них 2 997 имели РМЖ), показано рисковое значение как общего (HR = 1,18; 95% CI : 1,14–1,23), так и свободного (HR = 1,31; 95% CI : 1,23– 1,40) тестостерона для РМЖ у постменопаузальных женщин и отсутствие его связи с заболеванием у премено-паузальных женщин [6]. В масштабной работе S.N. Tang и соавт., выполненной с использованием менделевской рандомизации на материале многочисленной выборки женщин (n = 420 000) из UK Biobank ( n = 194 174) и Breast Cancer Association Consortium ( n = 228 951), продемонстрирована прямая генетическая связь между риском РМЖ и уровнем тестостерона (OR = 1,12) [14].

Механизмы, лежащие в основе связи тестостерона с РМЖ, являются малоизученными и во многом остаются неясными [6, 8]. В литературе приводятся следующие патофизиологические обоснования связи тестостерона с РМЖ, причем, как правило, более высокое содержание тестостерона имеет рисковое значение для РМЖ [6, 8, 15, 16]. Во-первых, тестостерон под действием ароматазы может преобразовываться в эстрадиол в жировой ткани и других органах, включая опухолевые клетки молочной железы, и таким образом реализовывать свои рисковые для РМЖ эффекты через эстроген-опосредованные патофизиологические механизмы [6].

Во-вторых, тестостерон участвует в контроле роста эпителия молочной железы за счет сбалансированного взаимодействия между двумя его активными метаболитами – эстрадиола (стимулирует пролиферацию клеток) и дигидротестостерона (ингибирует пролиферацию клеток). При этом повышенное содержание в организме тестостерона приводит к более высокой выработке эстрогенов и, соответственно, к гиперпролиферации клеток, которая не уравновешивается антипролиферативным действием дигидротестостерона [15]. Предполагается, что этот сдвиг в балансе андрогенов и эстрогенов лежит в генезе ER-положительных опухолей [15].

В-третьих, тестостерон может напрямую взаимодействовать с рецепторами андрогенов, которые присутствуют в опухолевых клетках молочной железы [16]. Рецепторы андрогенов находятся в цитоплазме и при отсутствии лигандов (андрогенов) связываются с белками теплового шока. Как только андрогены попадают в клетку, они соединяются со своими рецепторами, при этом данный комплекс (ан-дрогенырецепторы андрогенов) отсоединяется от белков теплового шока и переносит в ядро, где, взаимодействуя с различными ко-стимуляторами, ко-репрессорами, регуляторами транскрипции (miR-204, SOX-4, FOXA1 и др.), модулируют экспрессию ряда генов ( HER3, MYC, PTEN, GPER и др.), связанных с апоптозом, дифференцировкой, ангиогенезом, пролиферацией клеток, в том числе опухолевых (сигнальный путь Wnt/β-катенина, PI3K/AKT и др.) [16].

В-четвертых, молочная железа является модифицированной апокринной железой, которая (ее апокринные клетки) при стимулирующем действии андрогенов синтезирует эпидермальный фактор роста; взаимодействие данного фактора роста с соответствующими рецепторами (рецепторы эпидермального фактора роста и фактора роста эпителия человека 2) приводит к «активизации» клеточной пролиферации [15].

Литературные материалы указывают на существенное влияние SHBG на содержание «активного» (биодо-ступного) эстрадиола в женском организме [8, 13]. При этом роль эстрогенов в возникновении РМЖ (и в первую очередь при ER-позитивном РМЖ) подтверждена в многочисленных исследованиях [8, 17, 18]. В литературе указывается на несколько биологических механизмов, лежащих в основе рискового влияния эстрогенов на развитие РМЖ [8, 17, 18].

Во-первых, считается, что эстрогены повышают пролиферативную активность эпителиальных клеток молочной железы, и при этом в ходе более частых редупликаций ДНК этих клеток увеличивается вероятность возникновения мутаций, что может потенциировать последующее опухолевое перерождение клеток эпителия молочной железы [17, 18].

Во-вторых, повышенная пролиферация эпителиальных клеток молочной железы под действием эстрогенов сопровождается повышенной функциональной активностью митохондрий (обеспечивают дополнительный синтез энергии для чрезмерно пролиферирующих клеток), что потенциально может привести к увеличению содержания активных форм кислорода (оказывают повреждающее действие на ДНК) как побочного продукта процессов митохондриального окислительного фосфорилирования, способствуя тем самым образованию опухолевых клеток в молочной железе [17, 18].

В-третьих, метаболиты эстрогенов (полухиноны, хиноны) обладают мутагенными свойствами и могут за счет образования аддуктов и формирования активных форм кислорода приводить к повреждению ДНК [19]. Причем для метаболитов эстрогенов, взаимодействующих непосредственно с ДНК, не требуется наличие рецепторов эстрогенов для реализации своих патогенных эффектов, что может объяснить связь эстрогенов с развитием ER-негативного РМЖ [19].

В-четвертых, эстрогены могут обусловливать нарушения в клеточных реакциях на повреждение ДНК (нарушаются киназные механизмы оценки клеткой масштаба и тяжести повреждения ДНК, чтобы инициировать остановку клеточного цикла, репарацию или в случае непоправимого повреждения апоптоз) и механизмов репарации ДНК (нарушается эксцизионная репарация, нуклеотидная эксцизионная репарация, репарация несоответствия (mismatch) [17, 18].

Итак, эстрогены, обладая выраженными митогенными и мутагенными эффектами, стимулируют пролиферацию и канцерогенез в 60–70% случаев РМЖ [17]. Считается, что повышенный уровень эстрогенов в сыворотке крови приводит к увеличению риска развития РМЖ в 2–2,5 раза [20].

Список литературы Полиморфный локус rs8023580 NR2F2-AS1 ассоциирован с риском развития рака молочной железы у жителей Центральной России

- Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., Laversanne M., Soerjomataram I., Jemal A. et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J. Clin. 2021;71(3):209-249. https://doi.org/10.3322/caac.21660.

- Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. (ред.). Злокачественные новообразования в России в 2021 г. (заболеваемость и смертность). М.: МНИОИ им. П.А. Герцена − филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России; 2022:252.

- Павлова Н.В., Орлова В.С., Батлуцкая И.В., Ефремова О.А., Пономаренко И.В. Роль высокопенетрантных мутаций в генах BRCA1 и CHEK2 в характере ассоциаций полиморфизма генов матриксных металлопротеиназ с раком молочной железы. Научные результаты биомедицинских исследований. 2022;8(2):180-197. https://doi.org/10.18413/2658-6533-2022-8-2-0-4.

- Lilyquist J., Ruddy K.J., Vachon C.M., Couch F.J. Common Genetic Variation and Breast Cancer Risk-Past, Present, and Future. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2018;27(4):380-394. https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-17-1144.

- Michailidou K., Lindström S., Dennis J., Beesley J., Hui S., Kar S. et al. Association analysis identifies 65 new breast cancer risk loci. Nature. 2017;551(7678):92-94. https://doi.org/10.1038/nature24284.

- Tin Tin S., Reeves G.K., Key T.J. Endogenous hormones and risk of invasive breast cancer in pre- and post-menopausal women: findings from the UK Biobank. Br. J. Cancer. 2021;125(1):126-134. https://doi.org/10.1038/s41416-021-01392-z.

- Chen F., Wen W., Long J., Shu X., Yang Y., Shu X.O. et al. Mendelian randomization analyses of 23 known and suspected risk factors and biomarkers for breast cancer overall and by molecular subtypes. Int. J. Cancer. 2022;151(3):372-380. https://doi.org/10.1002/ijc.34026.

- Arthur R.S., Xue X., Rohan T.E. Prediagnostic circulating levels of sex steroid hormones and SHBG in relation to risk of ductal carcinoma in situ of the breast among UK Women. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2020;29(5):1058-1066. https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-19-1302.

- Coviello A.D., Haring R., Wellons M., Vaidya D., Lehtimäki T., Keildson S et al. A genome-wide association meta-analysis of circulating sex hormone-binding globulin reveals multiple Loci implicated in sex steroid hormone regulation. PLoS Genet. 2012;8(7):e1002805. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1002805.

- Dimou N.L., Papadimitriou N., Gill D., Christakoudi S., Murphy N., Gunter M.J et al. Sex hormone binding globulin and risk of breast cancer: a Mendelian randomization study. Int. J. Epidemiol. 2019;48(3):807-816. https://doi.org/10.1093/ije/dyz107.

- Pavlova N., Demin S., Churnosov M., Reshetnikov E., Aristova I., Churnosova M. et al. Matrix metalloproteinase gene polymorphisms are associated with breast cancer in the Caucasian Women of Russia. Int. J. Mol. Sci. 2022;23(20):12638. https://doi.org/10.3390/ijms232012638.

- Головченко И.О. Генетические детерминанты уровня половых гормонов у больных эндометриозом. Научные результаты биомедицинских исследований. 2023;9(1):5-21. https://doi.org/10.18413/2658-6533-2023-9-1-0-1.

- Hammond G.L. Plasma steroid-binding proteins: primary gatekeepers of steroid hormone action. J. Endocrinol. 2016;230(1):R13-R25. https://doi.org/10.1530/JOE-16-0070.

- Tang S.N., Zuber V., Tsilidis K.K. Identifying and ranking causal biochemical biomarkers for breast cancer: a Mendelian randomisation study. BMC Med. 2022;20(1):457. https://doi.org/10.1186/s12916-022-02660-2.

- Secreto G., Girombelli A., Krogh V. Androgen excess in breast cancer development: implications for prevention and treatment. Endocr. Relat. Cancer. 2019;26(2):R81-R94. https://doi.org/10.1530/ERC-18-0429.

- Chen M., Yang Y., Xu K., Li L., Huang J., Qiu F. Androgen receptor in breast cancer: from bench to bedside. Front. Endocrinol. (Lausanne). 2020;11:573. https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00573.

- Caldon C.E. Estrogen signaling and the DNA damage response in hormone dependent breast cancers. Front. Oncol. 2014;4:106. https://doi.org/10.3389/fonc.2014.00106.

- Bhardwaj P., Au C.C., Benito-Martin A., Ladumor H., Oshchepkova S., Moges R. et al. Estrogens and breast cancer: Mechanisms involved in obesity-related development, growth and progression. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2019;189:161-170. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2019.03.002.

- Cavalieri E., Chakravarti D., Guttenplan J., Hart E., Ingle J., Jankowiak R. et al. Catechol estrogen quinones as initiators of breast and other human cancers: implications for biomarkers of susceptibility and cancer prevention. Biochim Biophys Acta. 2006;1766(1):63-78. https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2006.03.001.

- Yager J.D., Davidson N.E. Estrogen carcinogenesis in breast cancer. N. Engl. J. Med. 2006;354(3):270-282. https://doi.org/10.1056/NEJMra050776.