Полирадиомодификация в комплексном лечении плоскоклеточного рака шейки матки IIb стадии

Автор: Панов А.В., Бурмистров М.В., Рагинов И.С., Бердников А.В., Миндубаев Э.Ю., Маненков П.М., Габитова С.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 6 (54), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты комплексного лечения 53 больных плоскоклеточным раком шейки матки IIb стадии, которым проводилась предоперационная сочетанная лучевая терапия (дистанционная + внутриполостная) на фоне внутривенного введения цисплатина с последующей операцией Вертгейма. На этапе предоперационной химиолучевой терапии 31 больным выполнялась трансректальная инсуфляция озон-кислородной смеси в качестве радиомодификатора. При этом использована оригинальная методика и аппаратно-программная реализация пульсоксиметрической оценки насыщения опухоли кислородом. При сравнительном анализе выраженности лечебного патоморфоза опухоли и количества побочных эффектов химиолучевой терапии доказаны преимущества комплексного лечения плоскоклеточного рака шейки матки в условиях радиомодификации озон-кислородной смесью.

Плоскоклеточный рак шейки матки, химиолучевая терапия, радиомодификация, озон, лечебный патоморфоз, осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/14056282

IDR: 14056282 | УДК: 618.14-006.522-08:615.28:615.849.1

Текст научной статьи Полирадиомодификация в комплексном лечении плоскоклеточного рака шейки матки IIb стадии

Рак шейки матки (РШМ) остается одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований (ЗНО). В структуре заболеваемости РШМ занимает 7-е место в общей популяции и 3-е место среди ЗНО у женщин, конкурируя с такими опухолевыми заболеваниями, как рак молочной железы и рак толстой кишки. В мире ежегодно выявляется более 450 тыс. новых случаев РШМ и регистрируются около 300 тыс. умерших от этого заболевания. В России ежегодно регистрируется около 14000 вновь заболевших и умирает от РШМ около 6000 женщин. В Республике Татарстан в среднем в год регистрируется около 370 случаев рака шейки матки и умирает около 100 женщин от данной патологии [19].

Прогноз заболевания в значительной мере определяется распространенностью опухолевого процесса. У больных РШМ I стадии показатель 5-летней выживаемости составляет 78–99 %, тогда как при II–III стадии только 43–68 % больных пере- живают 5-летний срок. У значительной части пациенток рак шейки матки диагностируется на поздних стадиях, в 2011 г. в Российской Федерации РШМ I–II стадий выявлен в 62,0 %, III стадии – в 27,3 %, в Республике Татарстан – в 72,5 % и 16,5 % соответственно [11].

Известно, что лучевая терапия (ЛТ) является основным методом лечения больных РШМ, в большинстве случаев (до 75 %) ЛТ являлась самостоятельным, а порой и единственным методом лечения [2, 12, 17]. Данные литературы за последние 25 лет свидетельствуют о том, что ЛТ является не только эффективным, но и перспективным методом лечения РШМ. Однако 30–40 % больных умирают в ближайшие годы после завершения ЛТ, чаще всего от прогрессирования основного заболевания. При этом рецидивы в зоне облучения регистрируются у 10–40 %, а отдаленные метастазы – у 35 % больных [2, 20].

Такая ситуация диктует необходимость модификации традиционных режимов лучевого лечения РШМ. Одним из перспективных направлений повышения эффективности ЛТ является использование методик, которые позволяют расширить радиотерапевтический потенциал с помощью радиомодифицирующих агентов (РА), т.е. избирательно усилить повреждение опухоли и одновременно снизить лучевую нагрузку на окружающие здоровые ткани [6, 14]. В качестве РА в клинической онкогинекологии активно используются электроноакцепторные соединения (метронидазол), ингибиторы постлучевой репарации ДНК (8-хлоркофеин, 8-бромкофеин), гипербарическая оксигенация, искусственная гипергликемия, локальная гипертермия и химиотерапия [3–5, 7–10, 13, 15, 16]. Применение радиомодификаторов позволило увеличить безре-цидивный период у больных РШМ, продолжительность жизни и снизить количество постлучевых осложнений [8, 9, 18, 21].

Однако тяжелые побочные эффекты радиомодификаторов (электроноакцепторные соединения, химиотерапевтические препараты); техническая сложность проведения радиомодификации и невозможность определения кислородного статуса опухоли в процессе вдыхания кислорода (гипербарическая оксигенация); топографо-анатомические ограничения и небезопасность использования самого метода (локальная гипертермия, искусственная гипергликемия) лимитировали применение РА в комплексной терапии местнораспространенного РШМ [1, 6, 14, 22]. Таким образом, очевиден факт, что при комплексном лечении местнораспространенного РШМ отсутствует оптимальный радиомодификатор, отвечающий двум основным требованиям: высокой эффективности и безопасности применения.

Целью исследования является улучшение результатов комплексного лечения местнораспространенного плоскоклеточного рака шейки матки IIb стадии с использованием различных радиомодифицирующих агентов.

Материал и методы

Исследование проведено на базе Республиканского клинического онкологического диспансера Министерства здравоохранения Республики Татарстан в период с 2008 по 2011 г. В исследованиие включены 53 пациентки с местнораспространенным плоскоклеточным РШМ IIb стадии (Т2bN0М0) FIGO (2002), проходившие лечение в отделениях радиологии № 2 и онкологии № 7. Возраст больных – 24–63 года, средний возраст в основной группе составил 42,1 ± 1,3 года, в группе контроля – 43,3 ± 1,2 года. Сравниваемые группы больных по возрастному критерию репрезентативны.

Основную группу составили 31 (58,5 %) пациентка, которым была проведена на первом предоперационном этапе лечения химиолучевая терапия (ХЛТ) по схеме НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова (1997) [8]. Выполнялась дистанционная ЛТ на очаг и зоны регионарного метастазирования (подвздошные и параметральные лимфатические узлы) на линейных ускорителях SL-75, SL-20 в разовой очаговой дозе (РОД) 2 Гр до СОД 30 Гр на точки А и В, в комбинации с внутриполостной ЛТ 60Со на аппарате АГАТ-В в РОД 10 Гр до СОД 20 Гр. В течение 3 нед, 1 раз в 7 дней внутривенно капельно вводился цисплатин в суммарной дозе 120 мг (по 40 мг в нед). Кроме того, проводили трансректальную инсуфляцию озон-кислородной смеси (ОКС) в качестве радиомодификатора перед каждым сеансом облучения. Контрольную группу составили 22 (41,5 %) пациентки, которым проводили предоперационную ХЛТ по вышеописанной схеме без применения ОКС.

Для проведения трансректальной инсуфляции ОКС в качестве радиомодификатора перед каждым сеансом облучения использовали аппарат «Медозон-ВМ» (г. Нижний Новгород) с подачей озона на выходе 10 µ/ml на 1,5 л (суммарная доза

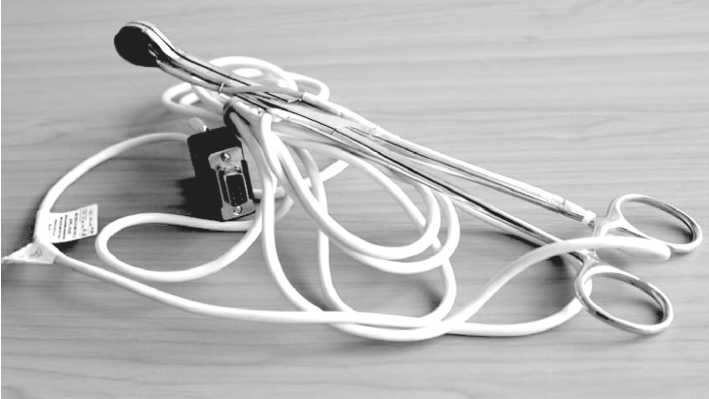

Рис. 1. Модифицированный зажим с фотоплетизмографическими датчиками пульсооксиметра

Рис. 2. Монитор реаниматолога прикроватный МПР5-02

15 мг). Применяя данный метод лечения, мы отталкивались от концепции, что оксигенация опухоли повышает ее чувствительность к воздействию ионизирующей радиации, тем самым усиливая радиомодифицирующий эффект ЛТ. При этом была использована оригинальная методика и аппаратнопрограммная реализация пульсоксиметрической оценки насыщения опухоли кислородом (приоритетная справка на изобретение № 2011139690 от 29.09.11). В качестве регистрирующего устройства, определяющего кислородный статус опухоли, мы применили фотоплетизмографические датчики пульсоксиметра, размещенные на концах бран-шей зажима (рис. 1). Помещая между браншами зажима опухолевую ткань, определяли сатурацию кислорода в ней (положительное решение о выдаче патента РФ по заявке за №2012123879/14 от 10.08.12). В качестве интерпретирующего устройства был использован электронный блок прикроватного монитора МПР5-02 (рис. 2). Показатели сатурации кислорода до введения в прямую кишку ОКС колебались от 76 до 84 % (в среднем – 80 %), что свидетельствовало о гипоксии опухоли. После инсуфляции ОКС показатели оксигенации опухоли достигали своего максимума до 99 %, в среднем к 20-й мин от начала манипуляции (интервал – 16–28 мин), после чего сразу начинали сеанс ЛТ. Таким образом, реализован принцип системной полирадиомодификации (ОКС + химиотерапия) при комплексном лечении больных РШМ IIb стадии.

На втором этапе комплексного лечения, через 3 нед после ХЛТ, всем 53 пациенткам выполнили радикальную гистерэктомию с двухсторонней подвздошной лимфаденэктомией по методу Вертгейма–Мейгса.

Для определения степени лечебного патомор-фоза в опухоли использовался метод качественной морфологический оценки, предложенный Г.А. Лавниковой, З.В. Гольберт (1979).

Результаты и обсуждение

Для оценки переносимости предоперационной ХЛТ проведен анализ частоты осложнений в ходе лечения по критериям NCI–CTC. Все осложнения носили транзиторный характер и хорошо поддавались симптоматическому лечению. Однако была отмечена тенденция к их значительному снижению в основной группе. Так, постлучевые циститы возникли у 1 (3 %) пациентки, получившей ОКС, тогда как в контрольной группе они наблюдались у 2 (9 %) больных, постлучевые ректиты зарегистрированы в 5 (16 %) и 4 (18 %) случаях соответственно. Из гематологических осложнений, которые рассматривались как побочные явления введения цитостатиков, чаще всего наблюдалась лейкопения I–II степени – у 7 (22 %) больных в основной и у 17 (72,2 %) в контрольной группе. Гриппоподобный синдром в сравниваемых группах отмечен в 1 (3 %) и в 2 (9 %) случаях соответственно. Во всех наблюдениях побочных реакций III или IV степени не было (таблица).

Так как число наблюдений мало (n<30), для оценки существенности различий применяли сопоставление доверительных интервалов показателей (интервалы, в границах которых с заданной вероятностью находятся истинные показатели), определяемых на основе параметра распределения Пуассона. Поскольку доверительные интервалы оцениваемых показателей при p=95 % накладываются, можно сделать вывод о несущественности выявленных различий. Таким образом, уменьшение

Анализ частоты токсичности предоперационной химиолучевой терапии

Таблица

|

Вид осложнений |

Частота осложнений |

Коэффциент Стьюдента (t) |

Уровни значимости (p=0,1) |

Число свободы (k) |

Доверительный интервал |

|

|

Основная группа (n=31) |

Контрольная группа (n=22) |

|||||

|

Цистит |

1 (3 %) |

2 (9 %) |

0,222 |

0,645 |

2 |

0,000–0,328 |

|

Ректит |

5 (16 %) |

4 (18 %) |

0,316 |

0,789 |

2 |

0,052–0,465 |

|

Лейкопения I–II ст. |

7 (22 %) |

17 (72 %) |

0,041 |

0,971 |

2 |

0,090–1,237 |

|

Гриппоподобный синдром |

1 (3 %) |

2 (9 %) |

0,222 |

0,645 |

2 |

0,000–0,328 |

частоты осложнений предоперационной химиотерапии можно считать статистически не значимым.

При ректальной инсуфляции ОКС осложнений не было, у 8 (25,8 %) пациенток наблюдались незначительные болевые ощущения и явления метеоризма в процессе инсуфляции, которые купировались самостоятельно. Предоперационная ХЛТ не оказала отрицательного влияния на ход оперативного вмешательства, интраоперационных и послеоперационных осложнений не наблюдалось.

Лечебный патоморфоз опухоли IV степени установлен у 14 (44,8 %) больных основной и у 6 (27,2 %) контрольной группы; III степени – у 10 (32,2 %) и 9 (41 %) контрольной группы; II степени – у 6 (20 %) и 6 (27,3 %); I степени – у 1 (3 %) и 1 (4,5 %) пациентки соответственно. При плановом гистологическом исследовании удаленного препарата метастазы в подвздошные лимфатические узлы обнаружены у 7 (22,6 %) и у 3 (13,6 %) пациенток в основной и контрольной группах соответственно, что явилось основанием для проведения ЛТ в послеоперационном периоде. Кроме того, показанием для послеоперационной ЛТ явилось наличие следующих факторов риска: глубокая инвазия опухоли, низкая степень дифференцировки, I–III степень лечебного патоморфоза, наличие раковых эмболов в лимфатических сосудах. В основной группе послеоперационная ЛТ в РОД 2 Гр до СОД 10–20 Гр проведена 17 (55,2 %) пациенткам, в контрольной группе по аналогичной методике – 16 (72,8 %) больным.

Отдалённые результаты лечения по группам установлены на основании одногодичной выживаемости. За период наблюдения (2008–2011 гг.) в обеих группах от прогрессирования основного заболевания погибло по 2 пациентки к окончанию первого года с момента установления диагноза.

Одногодичная выживаемость больных местнораспространенным плоскоклеточным раком шейки матки IIb стадии, рассчитанная по методу Каплана–Мейера, в основной группе составила – 95,5 ± 0,05 %, в контрольной – 95,2 ± 0,06 % (р=0,136). Показатели одногодичной выживаемости в основной группы несколько выше, однако из-за небольшого числа наблюдений эти различия выживаемости статистически незначимы.

Таким образом, предложенная схема предоперационной ХЛТ местнораспространенного РШМ IIb стадии в условиях радиомодификации ОКС характеризуется высокими показателями лечебного патоморфоза IV степени опухолевой ткани, который наблюдается в 44,8 %. Применение ректальной инсуфляции ОКС позволило снизить абсолютное количество постлучевых и химиотерапевтических осложнений у больных РШМ. Одногодичная выживаемость в сравниваемых группах пациенток составила 95,5 % и 95,2 % и статистически незначима на данном этапе исследования. Для достоверной оценки эффективности предложенного метода радиомодификации необходимо большее количество и длительность срока наблюдений.