Политическая экономия как теоретико-методологическая основа для выявления основных тенденций развития социального предпринимательства

Автор: Павлов Руслан Николаевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное развитие

Статья в выпуске: 4 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются некоторые особенности генезиса социального предпринимательства как новой формы организации предпринимательской деятельности, направленной не на максимизацию прибыли собственников, а на реализацию социальных задач в условиях усиления неолиберальных тенденций в экономической политике и экономической теории. Показано, что, оставаясь в рамках неолиберальной идеологии, сохраняющей свое влияние в экономической науке, невозможно создать адекватную теорию, объясняющую значение социального предпринимательства в контексте процесса смены парадигм экономических отношений, поскольку под влиянием данной идеологии происходит утверждение ложных стереотипов, которое сопровождается фальсификацией исторических фактов. В этом смысле представляется, что методология политической экономии, учитывая современные тенденции трансформации общественно-экономических отношений и отклонения тенденции общественного развития от рамок формально сохраняющейся, но приходящей в упадок неолиберальной парадигмы, оказывается весьма востребованной, тем более что в число ее проблемных областей входят такие вопросы, как различение индивидуальной и общественной форм производства, соотношение между необходимым и прибавочным продуктом, распределение прибавочной стоимости (в случае ее возникновения), проблемы индивидуализации и социализации экономических явлений, соотношения между рыночными и нерыночными сферами производства и распределения конечного продукта, проблемы признания социальной значимости результата индивидуального труда. В настоящей работе данные методологические принципы применяются для анализа такого сложного, противоречивого явления, как социальное предпринимательство. Цель работы состоит в попытке обосновать необходимость применения политэкономического подхода для исследования основных тенденций развития социального предпринимательства в условиях ограниченности теоретико-методологических средств, которыми располагает неолиберальная экономическая теория. Это позволит решить следующие задачи: сформировать вполне объективную картину его развития, определить истинную природу данного явления и выявить некоторые особенности способа производства, лежащего в основе социального предпринимательства. Поскольку социальное предпринимательство представляет собой одну из форм снятия отчуждения, в контексте политической экономии, предполагая стремление к ассоциированному социальному творчеству, его вполне можно воспринимать как один из инструментов перехода из «царства необходимости» в «царство свободы», о котором писал К. Маркс.

Социальное предпринимательство, политическая экономия, мейнстрим, производственные отношения

Короткий адрес: https://sciup.org/147224936

IDR: 147224936 | УДК: 330.354 | DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.15

Текст научной статьи Политическая экономия как теоретико-методологическая основа для выявления основных тенденций развития социального предпринимательства

В последнее время в социальной сфере в России происходят довольно тревожные явления, свидетельствующие о постепенном ослаблении роли государства как регулятора и основного финансового источника развития социальной сферы. Оптимизация в социальной сфере стала уже своеобразной доктриной нынешнего Правительства Российской Федерации, а ее корни следует искать в природе экономического курса, проводимого правительством на протяжении уже более четверти века. Следует сказать, что на эту тему существует огромное количество публикаций, в которых подвергается резкой критике экономическая политика руководства страны, в основе которой – неолиберальная модель экономического развития, и поэтому не имеет особого смысла вновь упоминать уже известные причины неудач российских реформ, являющиеся, по сути, следствием неусвоенных уроков мировой истории экономического развития. Стоит лишь отметить, пожалуй, главную особенность нынешнего развития стран Западной Европы и США, которые, в отличие от России, оказались вполне восприимчивыми к подобным урокам. В действительности, в экономических моделях этих стран в настоящее время наблюдается довольно серьезный сдвиг от неолиберальной модели конкурентной борьбы между всеми экономическими агентами в сторону модели консолидации общества с усилением роли государства, движение от экономики отчуждения к экономике солидарности.

Видимо, во многом это происходит благодаря осознанию правительствами данных стран после финансового кризиса 2008 г. того, что подобный курс неизбежно обречен на подобные исходы в виде постоянных, циклических кризисов. Наиболее ярко и обстоятельно данная позиция была выражена в книге нобелевского лауреата П. Кругмана, название которой оказалось квинтэссенцией данных умонастроений – «Возврат депрессивной экономической теории и кризис 2008 г.» [1]. Кругман указывает на то, что в основе любой экономической политики лежит соответствующая экономическая теория, которая, собственно, и является основным двигателем экономической политики. Проанализировав предпосылки возникновения Великой депрессии в США и сопоставив их с причинами возникновения мирового экономического кризиса 2008 г., он пришел к выводу о том, что факторы, породившие оба кризиса, фактически идентичны, – это факторы усиления либерализации в экономике, вернее, – постепенное нарастание хаоса, состояния дерегулирования экономической системы, когда система управления рынками, причем как в финансовом, так и в реальном секторе, фактически ослабевает, и рынки постоянно находятся под воздействием внешних факторов, которые время от времени дестабилизируют их работу и тем самым вызывают цепную реакцию в экономике в целом. Подобное ослабление контролирующих позиций государства, таким образом, уже дважды привело к мощнейшим экономическим кризи- сам и, в свою очередь, явилось причиной и системного кризиса в экономике, проявившегося в том, что сбой в работе одной подсистемы, такой, как, например, социальная сфера, неизбежно приводит к аналогичным последствиям и в других подсистемах.

В 1980-х годах в Великобритании, а позднее и в США наблюдается ренессанс неолиберализма. Приход к власти М. Тэтчер в Великобритании и Р. Рейгана в США ознаменовал возвращение идеалов неолиберальной политики, характеризующейся сокращением социальных расходов и политикой жесткой бюджетной экономии. Результатом этого стал довольно резкий рост уровня безработицы и бедности в этих странах, обусловленный также и ослаблением роли профсоюзного движения в обществе. В этом смысле возникновение социального предпринимательства как общественного явления следует воспринимать как ответную реакцию на подобную экономическую политику, поскольку в условиях необходимости выживания при сокращении бюджетных расходов требовались новые формы самоорганизации и самозанятости, адекватные существующим историческим реалиям. Однако, с другой стороны, по мере своего развития данное явление, по сути, сформировало и новую парадигму хозяйственной деятельности, не укладывающуюся в привычные рамки традиционного коммерческого предприятия, поскольку не ставило своей целью максимизацию прибыли, а, в первую очередь, было ориентировано на решение социальных проблем, с довольно жесткими ограничениями по возможностям извлечения прибыли, в силу того что одним из важнейших условий функционирования социального предприятия являлся принцип реинвестирования определенной доли дохода в дальнейшие социальные проекты. Основным объектом воздействия социального предпринимательства первоначально являлись именно те социальные категории, которые в наибольшей степени пострадали от политики ликвидации институтов социальной поддержки. К ним, в первую очередь, следует отнести малообеспеченные и низкоквалифицированные слои населения, которые традиционно подвергаются массовым сокращениям в период кризисов (прекариат), люди с ограниченными возможностями, со- циально неблагополучные категории, нуждающиеся в социальной реабилитации, такие как бывшие заключенные, беспризорники, бездомные, трудовые мигранты, а также лица, подвергающиеся особой дискриминации по расовым, этническим признакам. Но учитывая, что в современных условиях нарастают процессы глобализации, усиливается конкуренция, обостряется социальная незащищенность и происходит безудержное обогащение крупного капитала при сокращении социальных гарантий, можно сказать, что массовые сокращения становятся довольно типичным явлением, особенно в связи с постоянным ростом процессов слияний и поглощений компаний и оптимизацией расходов на предприятиях. В силу данных обстоятельств, социальная база данного явления начинает стремительно расширяться. Бурный рост численности подобных категорий поставил на повестку дня вопрос о необходимости развития социального предпринимательства как одного из немногочисленных, но доступных способов обеспечения занятости в условиях стремительного сокращения государственного сектора в экономике.

С учётом того обстоятельства, что в настоящее время в экономической науке отсутствует единая теоретико-методологическая основа для характеристики такого сложного явления, как социальное предпринимательство, целью настоящей работы будет попытка обосновать необходимость применения политэкономи-ческого подхода для исследования основных тенденций развития социального предпринимательства в условиях ограниченности теоретико-методологических средств, которыми располагает неолиберальная экономическая теория.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-

• доказать ограниченность подхода, применяемого современными исследователями, работающими в русле неолиберального направления экономической теории, путем проведения анализа соответствия представленной ими теории социального предпринимательства фактам, отражающим реальные тенденции его развития.

-

• определить основные формы проявления социального предпринимательства в современном мире за последние десятилетия;

-

• определить уровень финансовой устойчивости социальных предприятий и меры их зависимости от внешних источников финансирования;

-

• выявить способ производства, лежащий в основе деятельности социальных предприятий, и попытаться определить, насколько он соответствует критериям обычного коммерческого предприятия, функционирующего в рамках традиционной рыночно-капиталистической системы;

-

• определить характер распределения прибавочной стоимости на социальных предприятиях.

Методология исследования

Одной из причин актуализации политической экономии в качестве теоретико-методологической базы данной работы является попытка рассмотреть данное явление в более широком аспекте, чем могут это позволить рамки неоклассической экономической теории. В отличие от мейнстрима, акцентирующего внимание лишь на коммерческой составляющей социального предпринимательства, в рамках политической экономии можно рассмотреть диалектику данного явления, увидеть его другие стороны, в частности признаки пострыночных экономических отношений, которые отмечают в социальном предпринимательстве современные политэкономы А.В. Бузгалин и А.И. Колганов [2]. Однако специально данные авторы не рассматривали данное явление, а ограничились лишь данным замечанием, и потому здесь как раз и представляется возможность для его детального изучения как политэкономическо-го феномена. Одним из важнейших принципов политической экономии, которые выделяет О.Ю. Мамедов, выступает принцип объективности, означающий, что каждое поколение может осуществлять свою деятельность только в рамках имеющихся производственных предпосылок [3], находясь в зависимости от конкретных исторических условий. Именно таким образом будет рассматриваться социальное предпринимательство в данной работе, в контексте объективных законов социально-экономического развития. Другим поводом для обращения к политической экономии в качестве теоретико-методологической основы является факт того, что социальное предпринимательство фактически принадлежит к зарождающе- муся в настоящее время новому, интегральному обществу, в котором будет соблюдаться баланс между элементами капитализма и социализма, на что указывает Г.Н. Цаголов [4], а ценности солидарности и активной роли государства как субъекта экономики будут играть гораздо более значительную роль, чем в условиях рыночной системы. Наилучший способ для познания законов развития такого общества может быть возможен только в рамках политической экономии, поскольку только она позволяет анализировать степень взаимодействия элементов различных экономических формаций в их диалектическом развитии.

Если проследить тенденции развития социального предпринимательства на протяжении последних трех десятилетий, можно вполне согласиться с теми исследователями, которые полагают, что оно не вписывается в рамки традиционной неолиберальной парадигмы, а служит элементом формирующейся в настоящий период в мире так называемой «экономики солидарности» [5], новой формы экономических отношений, в которой тенденция к конкуренции, характерная для привычных рыночных отношений, сменяется тенденцией к сотрудничеству, когда в мире постепенно происходит осознание разрушительных последствий неолиберальной идеологии, приводящей к усилению социального неравенства, обострению классовых противоречий и усилению отчуждения во всех сферах общественной жизни, которое со временем может привести к расколу общества как единого организма. В этом смысле бурный рост интереса к политической экономии, возникший в период после финансового кризиса 2008 г., является вполне обоснованным: подозрение о том, что в основе данного кризиса лежат механизмы, обнаруженные еще К. Марксом [6], вызвало необходимость пересмотреть отношение общества к политической экономии и вновь углубиться в исследование данных механизмов, о чем свидетельствует колоссальный рост популярности «Капитала», ставшего фактически бестселлером в первые годы после данного кризиса. В этом смысле представляется, что методология политической экономии, учитывая современные тенденции трансформации общественно-экономических отношений и отклонения тенденции общественного развития от рамок формально сохраняющей- ся, но приходящей в упадок неолиберальной парадигмы, оказывается весьма востребованной. В этом смысле методология политической экономии представляется гораздо шире методологии неолиберальной экономической теории, поскольку она касается таких вопросов, как различение индивидуальной и общественной форм производства, соотношение между необходимым и прибавочным продуктом, распределение прибавочной стоимости, в случае ее возникновения, проблема индивидуализации и социализации экономических явлений, соотношения между рыночными и нерыночными сферами производства и распределения конечного продукта, проблемы признания социальной значимости результата индивидуального труда [7, c. 10-13], выявления экономического противоречия в каждом изучаемом явлении, его диалектичной природы, проблемы свободы предпринимательства, вопрос о роли государства в экономике, вопрос о соотношении между эффективностью и справедливостью, который в условиях мейнстрима решается довольно своеобразно, путем абсолютизации эффективности во всех ее проявлениях, а также вопрос том, существуют ли альтернативы критерию рыночного равновесия, – всё это составляет предмет изучения политической экономии и одновременно определяет и методологию по-литэкономического анализа, основанного на принципах диалектической логики и изучения любого рассматриваемого явления в развитии его основных свойств и во взаимодействии с внешней средой. В настоящей работе данные методологические принципы применяются для анализа такого сложного, противоречивого явления, как социальное предпринимательство. Это позволит сформировать вполне объективную картину, позволяющую определить истинную природу данного явления и выявить основные принципы формирования государственной политики в области социального предпринимательства для повышения эффективности его развития.

Говоря о природе социального предпринимательства как особого явления, необходимо учитывать, что оно возникло в мире именно в тот период, когда особенно остро стали ощущаться последствия применения неолиберальной парадигмы как системы, формирующей приоритеты экономической политики, предпо- лагающей существенное сокращение государственного сектора, необходимое, якобы, ради обеспечения условий экономического роста. Собственно говоря, уже исходя из названия становится понятным, что социальное предпринимательство представляет собой способ удачного соединения некоммерческой деятельности и элементов предпринимательской практики, применяемой для обеспечения большей степени финансовой устойчивости предприятия. В настоящее время в экономической науке при оценке социального предпринимательства как нового актора современной экономики, к сожалению, пока что доминируют представители праволиберального направления, специалисты Высшей школы экономики [8], стремящиеся выделить именно коммерческую составляющую в системе социального предпринимательства, игнорируя при этом факт того, что оно имеет и ряд своих особенностей и очень часто не является самоокупаемым и коммерчески рентабельным. В этом смысле, если представители «мейнстрима» видят лишь то, что хотят увидеть, политэкономия содержит гораздо более широкие возможности для адекватного анализа: она позволяет рассмотреть данное явление в комплексе и диалектическом взаимодействии таких противоположных элементов, как коммерческая и некоммерческая деятельность, а также позволяет рассмотреть его в контексте элементов, образующих сущность капиталистического способа производства, и понять, соответствует ли оно им и в какой мере или же представляет собой зарождение нового, оригинального способа производства. С помощью метода научной абстракции, на котором, собственно, и основывается политэкономиче-ский анализ, будет предпринята попытка обобщить представление о социальном предпринимательстве как о новом типе производственных отношений, выявить меру его соотношения с капиталистическим укладом, в условиях которого оно зародилось, и определить тенденцию его эволюции как самостоятельного социальноэкономического явления.

Многообразие форм проявления социального предпринимательства в современном мире

Поскольку понятие социального предпринимательства пока что является малоизвестным для широкой общественности, особенно в России, необходимо представить основные тен денции его развития для того, чтобы сложилась более или менее ясная картина об этом явлении. Согласно определению, представленному в «Википедии», оно представляет из себя предпринимательскую деятельность, направленную на смягчение или решение социальных проблем, которая, якобы, характеризуется такими признаками, как социальное воздействие, финансовая устойчивость и самоокупаемость и предпринимательский подход, предполагающий способность предпринимателя находить возможности, аккумулировать ресурсы [9]. Следует отметить, что в основе данного определения довольно ясно просматривается идеологический подтекст, обусловленный значительным влиянием неолиберальной школы, создающей определенный имидж, вопреки реально существующей картине, которая явно расходится с этим определением, и можно привести доказательства, опровергающие данную характеристику. Признаки расхождения поведения социальных предпринимателей с привычной картиной поведения рыночных субъектов были отмечены Ч. Лидбитером, который назвал свою статью, посвященную данному явлению, «Мейнстрим инакомыслящих» [10]. Более мягкое определение, в котором не ставится акцент на самоокупаемости, приводится в работе Е.С. Петренко, Ю.А. Кот, С.Г. Климовой и Е.В. Богомоловой. Эти авторы отмечают, что суть социального предпринимательства в изначальной нацеленности на решение или существенное смягчение остроты конкретной социальной проблемы, которое обеспечивается за счет сочетания бизнес-подхода и социального новаторства [11]. К числу признаков, отличающих социальные предприятия от обычных коммерческих, относится, в частности, тот факт, что далеко не все действующие социальные предприятия могут себя назвать полностью самоокупаемыми и финансово устойчивыми (скорее, они являются финансово уязвимыми, поскольку для поддержания своей жизнедеятельности они постоянно прибегают к различным формам внешней поддержки, в том числе со стороны государства). Так, например, Э.Н. Рудык, говоря о такой наиболее типичной форме социального предприятия, как производственный кооператив, отмечает, что в мире порядка 90% таких кооперативов являются «неприбыльными» по закону, а 10% производственных коо- перативов дано право сделать выбор: быть «неприбыльными» или «прибыльными» [12, c. 264]. Во-вторых, предпринимательский подход как таковой не всегда является отличительной особенностью социального предпринимательства. В последнее время в мире появились случаи, когда социальными предпринимателями стали именовать себя люди, занимающиеся политической деятельностью, которая способна оказать долгосрочный положительный эффект на рост предпринимательской активности среди беднейших слоев населения и тем самым предоставить им шанс повысить свое благосостояние и улучшить качество жизни. В сущности, это является одним из направлений социальнопредпринимательского воздействия, которое можно обозначить как интеграцию определенных слоев населения в гражданское общество (civic engagement), и у некоторых социальных предприятий подобное направление присутствует среди их основных видов деятельности. Одним из вариантов подобной политической деятельности является акция депутата греческого парламента Е. Панаритис, выразившаяся в проведении по ее инициативе реформы прав собственности на недвижимость в Перу в конце 90-х годов прошлого века, существенно улучшившей положение трудовых мигрантов в этой стране, и в связи с этим в своих многочисленных интервью она называла себя социальным предпринимателем [13], что выглядит вполне обоснованным.

Известный общественный деятель США К. Альтер для того, чтобы представить широту поля социального предпринимательства, на примере истории развития конкретных компаний приводит обзор ряда разительно отличающихся друг от друга моделей проявления данного феномена, возникших в разное время и сыгравших разную роль в его развитии. В данное поле включаются кооперативы, организации гражданского общества, соглашения о добросовестной торговле, корпорации развития местных сообществ, социальные компании (так называемый «аффирмативный» бизнес – affirmative business), микропредприятия, правительственные программы для поддержки частных социальных инициатив, организации «Основ Пирамиды» (Base of the Pyramide, BoP), венчурная филантропия и «филантропренер-ство» [14].

Д. Кикал и Т. Лайонс приводят следующее определение: социальное предпринимательство – это применение образа мыслей, процессов, инструментов и технологий обычного предпринимательства для деятельности на благо общества и экологии [15]. Данное определение довольно тесно переплетается с таким довольно оригинальным направлением в деятельности социального предпринимательства, как им-пакт-инвестирование, которое предполагает инвестирование с целью не извлечения прибыли, а достижения определенного эффекта социального воздействия. Данный вид инвестиций является дополнительным подтверждением того, что социальное предпринимательство, по сути, не является коммерчески-ориенти-рованным видом бизнеса и его нельзя оценивать, ограничиваясь только терминами «самоокупаемость» и «финансовая устойчивость». Его область воздействия гораздо шире. Как утверждает заместитель председателя Совета по социальному предпринимательству ТПП РФ М. Мамута, импакт-инвесторами становятся не те люди, которые хотят получить небольшой доход от своих капиталовложений, а те, кто стремится поддержать достижение тех целей, ради которых работает социальный бизнес [16].

Несколько расширяет наше представление об этом явлении опыт египетской компании «Секем», считающейся типичным образцом социального предприятия, приоритетное направление деятельности которой – производство лекарственных трав с применением новых биотехнологий в сельском хозяйстве, предполагающим отсутствие пестицидов. Однако со временем спектр ее социальной политики расширился благодаря тому, что она активно включилась в процесс благотворительной деятельности, в частности, учредила Египетское общество культурного развития, и через эту некоммерческую организацию она поддерживала детский сад, Институт дополнительного образования, медицинский центр, многие другие социальные и культурные мероприятия, а также оказывала содействие в создании университета [17].

Данные примеры вынуждают нас отказаться от традиционно используемого определения социального предпринимательства и несколько расширить его границы с тем, чтобы включить в него такие явления, как политический процесс и благотворительность. Таким образом, мы можем утверждать, что под социальным предпринимательством следует понимать некую совокупность различных видов социальной политики, направленных на решение конкретных задач, реализующихся как посредством вмешательства в действующую институциональную структуру, так и с помощью традиционной предпринимательской деятельности. Слово «предприниматель» в обоих случаях имеет особый смысл, вопрос только в том, на каком уровне данное явление реализуется: в первом случае предпринимаются усилия, скорее, политического характера, но имеющие вполне реальные, ощутимые социальные последствия, во втором случае данное понятие имеет традиционный смысл, поскольку речь идет о предпринимателе, создающем новое предприятие и организующем весь процесс производства и распределения, который тем не менее отличен от применяемого на стандартных коммерческих предприятиях, и именно политическая экономия и позволяет раскрыть данную специфику, поскольку она предполагает дифференциацию различных способов производства, в отличие от замкнутости мейнстрима, концентрирующегося лишь на одном капиталистическом способе производства и признающего его в качестве вершины развития цивилизации.

Другим немаловажным аспектом социального предпринимательства является так называемое инклюзивное развитие, которое предполагает нивелирование высокой степени социального неравенства в мире за счет применения инновационных механизмов. В частности, один из таких инновационных механизмов – система микрокредитования, показавшая свою эффективность в таких странах, как Индия и Бангладеш, в которых местные банки выдавали микрокредиты бедным крестьянам при поручительстве всей общины, вследствие чего крестьяне получали реальную помощь, а невозврат долгов при этом был крайне низок [18]. К сожалению, в России успех микрокредитования не является столь заметным, ввиду неразвитости института микрокредитования, в особенности, систем ответственности и поручительства.

Условия возникновения социального предпринимательства в мире

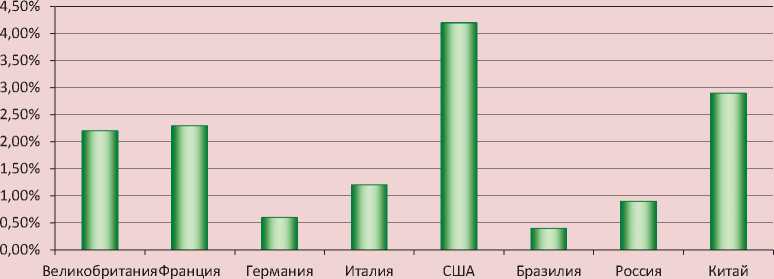

Первые признаки социального предпринимательства как заметного массового явления в экономике относятся к 80–90 гг. прошлого столетия, когда некоммерческие организации стали проявлять инициативу по развитию коммерческого сектора в своих структурах, поскольку усиление конкуренции в обществе потребовало поиска более эффективных способов выживания в условиях ограниченности благотворительных ресурсов. Так называемому третьему сектору в экономике, включающему некоммерческие организации, необходимо было более активно вовлекаться в процесс решения проблемы бедности и безработицы, учитывая постепенное устранение государства от выполнения социальных функций, проявляющееся в устойчивом сокращении социальных программ и бюджетных расходов, уповая на всесильную «невидимую руку рынка», способную обеспечить наилучшее материальное положение для всего общества. Именно поэтому социальное предпринимательство следует воспринимать как реакцию на, по сути, безответственное поведение государства как субъекта экономики в условиях усиления глобализации и либерализации и прочих факторов, осложняющих жизнедеятельность в условиях нестационарной системы, а не как явление, характерное для стран якобы побежденного социализма, как это пытаются представить исследовательские коллективы Высшей школы экономики [8]. Для опро- вержения данного тезиса достаточно привести статистические данные о динамике социальнопредпринимательской активности на ранней стадии (SEA), показателя, который рассчитывается как процентная доля от всего трудоспособного населения страны тех лиц, которые активно пытаются создать социальное предприятие, а также тех, кто управляет социальным предприятием не более чем 3,5 года с момента создания на момент расчета индекса. Если рассматривать данный показатель как индикатор активности в сфере социального предпринимательства (рисунок), то мы видим, что наибольшая активность приходится отнюдь не на страны побежденного социализма, а как раз наоборот – наибольший всплеск активности в области социального предпринимательства приходится на страны, такие, как США, Великобритания, Франция, в которых либо традиции капиталистического уклада остаются незыблемыми в течение длительного времени, либо наблюдается конвергенция социалистических и капиталистических элементов в системе народного хозяйства, как, например, в Китае.

Низкое положение России в этом рейтинге можно отчасти объяснить недостаточным вниманием со стороны государства, поскольку в других странах, особенно в США, государство оказывает довольно активную поддержку социальным предпринимателям, в том числе и финансовую. Тем не менее в России в последние годы наблюдается довольно высокая активность в этой сфере. Как рассказывают в Перм-

Социально-предпринимательская активность на ранней стадии (SEA), 2009. [19]

ском фонде развития предпринимательства (ПФРП), за два года число социальных предпринимателей выросло более чем в два раза: в 2015 г. их было 250 чел., а в 2016 г. – уже 450. При этом, однако, доля субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в социальной сфере, остается ничтожно малой – менее 0,5 % от общего числа предпринимателей. В целом в России социальные предприниматели составляют 1% среди субъектов малого и среднего бизнеса. В европейских странах этот показатель находится на уровне 3–3,5% [20].

Период возникновения социального предпринимательства в Европе и США – это период, который получил в англоязычной литературе довольно меткое название социального аутсорсинга, который подразумевал передачу государством функций по управлению учреждениями социальной сферы представителям частного сектора, и как свидетельствуют предварительные итоговые исследования, данная стратегия привела поистине к разрушительным последствиям для всего социального сектора в целом, коммерциализированного таким образом [21]. Новые владельцы стали обращаться с данными предприятиями как со своей личной собственностью, не считаясь с важностью социальных функций, выполняемых ими и не заботясь о повышении качества работы данных учреждений. Понятие эффективности, которое они применили в данном случае, – эффективный менеджмент – проявилось в самом негативном и пошлом смысле этого слова: это была эффективность с точки зрения экономии затрат, по своей жестокости вполне сравнимая с жестокостью нацистов третьего Рейха. Именно в таком смысле данная оптимизация наблюдается сейчас и в системе российского здравоохранения и образования, и последствия, которые мы наблюдаем в этих сферах, столь же разрушительны, как и в западных странах. Поистине прав был Г. Гегель, когда утверждал, что история повторяется дважды: один раз в виде трагедии, а другой раз в виде фарса. То, что обернулось трагедией для Европы и США, оказалось, конечно же, не менее трагичным явлением и для России, однако, учитывая упорное продолжение курса либеральных реформ, несмотря на то что история многократно показывала их катастрофичность для экономики, можно сказать, что данное явление скорее выглядит как неле- пый фарс. Говоря о последствиях социального аутсорсинга в Великобритании, нельзя не отметить один вопиющий случай, который произошел в Рочдейле после передачи детских домов в сферу частного управления. Новый «эффективный» менеджер мгновенно переселил данные заведения в районы, где цены на недвижимость были минимальными, игнорируя при этом факт того, что данные районы оказались самыми опасными с точки зрения криминальной ситуации, и результатом этого явились многочисленные случаи педофилии, детской наркомании и прочих пагубных действий в отношении несовершеннолетних [21]. Подобная ситуация жесткой экономии издержек бизнесом очень напоминает современные процессы по оптимизации системы здравоохранения в России. Другим результатом социального аутсорсинга стало резкое снижение оплаты труда медицинского персонала в Англии, когда частные компании, захватившие данные предприятия, фактически стали присваивать себе значительную долю финансовых ресурсов, ограничив их до беспрецедентно низких ставок, результатом чего оказалась высокая текучесть кадров и снижение качества обслуживания. В этой связи стоит вспомнить один громкий скандал, произошедший с генеральным директором предприятия A4E Эммой Харрисон, которая выплатила себе 8,6 миллиона фунтов стерлингов, тем самым получив колоссальную прибавочную стоимость и сократив до минимума объем выплат работникам предприятия [22]. Именно в этой ситуации для социальных предприятий появляется шанс в какой-то мере противостоять подобным попыткам капитализации социального сектора, в силу того что их деятельность предполагает социально-ориентированный подход, а не удовлетворение частных интересов отдельной группы собственников или менеджеров предприятия. В определенном смысле их можно воспринимать как инструмент классовой борьбы с гегемонией крупных корпораций, монополизировавших рынок социальных услуг, в общем движении к экономике солидарности, так как они представляют собой альтернативный подход к решению социальных вопросов, предполагая в системе своих приоритетов отдавать «пальму первенства» не экономической, а социальной эффективности. Однако в условиях этой борьбы силы зачастую оказываются не- равными. Социальные предприятия, которые стремятся выйти на этот рынок, чтобы конкурировать на равных с крупными корпорациями, не могут себе этого позволить, потому что их финансовые возможности, необходимые для того, чтобы участвовать в процедуре тендера по передаче социальных объектов в частное управление, очень ограниченные, и поэтому они вынуждены оставаться в стороне, а если и участвуют в этом процессе, то зачастую им приходится довольствоваться отводимой для них скромной ролью субподрядчиков на службе у крупного бизнеса. Тем не менее их альтернативная модель поведения, будучи подчиненной социальным, а не личным интересам, заслуживает отдельного изучения. Так, например, социальное предприятие Sandwell демонстрирует нам пример очень высокой степени демократичности в системе управления, которая выражается в том, что на предприятии практикуется модель работающего менеджера, при которой исключается возможность злоупотребления властью и, соответственно, избыточная эксплуатация, так как всё подчинено контролю со стороны персонала, а не Совету директоров, состоящему из внешних наблюдателей, как это принято в частных компаниях [23]. Другой пример коллективизма в системе управления и собственности – это знаменитая сеть кооперативов «Мондра-гон», которая считается образцом социального предпринимательства в Испании. Кооперативы традиционно считаются наиболее демократичными предприятиями по форме управления и здесь данный принцип реализуется посредством руководящих советов первичных кооперативных компаний, члены которых представляют интересы трудовых коллективов. Такой совет нанимает и увольняет директора-распорядителя (эквивалент генерального директора) своего предприятия, утверждает распределение прибыли и принимает путем голосования другие крупные политические решения. В целом же эта система действует таким образом, что решения принимаются всем коллективом предприятия два раза в год, а распределяет прибыль и принимает стратегические решения Совет, избираемый на 4 года [24, c. 75-96]. Подобные предприятия также известны и коллективной формой собственности, и в этом смысле это подлинно народные предприятия. Данная форма обеспечивается механизмом паевых взносов.

Так, например, в «Мондрагоне» действует такое правило, что каждый его член должен внести паевой взнос в размере 9000 евро. В случае если кооператив получает прибыль, пайщики могут заработать 7,5% в виде дивидендов на паевые взносы, тем самым повышаются стимулы для привлечения новых пайщиков [25]. Таким образом, социальное предприятие – явно не предприятие «мейнстримовского» типа, и потому неолиберальный подход, применяемый некоторыми исследователями для его характеристики, здесь абсолютно не уместен.

Каковы последствия применения неолиберального подхода для характеристики социального предпринимательства?

Несмотря на то что социальное предпринимательство представляет собой довольно сложное и оригинальное явление, у ряда исследователей возникает соблазн описать его с помощью традиционного неолиберального подхода, вследствие того, что в последнее время в общественном сознании нарастает влияние про-буржуазной, коммерчески-ориентированной идеологии. Объяснение для подобного шага вполне очевидное: формирующаяся на наших глазах новая научная и образовательная элита в лице Высшей школы экономики (ВШЭ) всячески стремится утвердить в общественном сознании ложные стереотипы о различных явлениях, подчинив их рыночной парадигме и коммерческим ценностям, примерами чего, в частности, могут являться разработанные при её непосредственном участии ВШЭ рейтинги эффективности культурных учреждений, измеряемой по величине кассовых сборов, или показатели величия произведений мировой литературы, измеряемого по числу бестселлеров. В этом смысле данная организация, безусловно, представляет собой аппарат, необходимый для поддержания существующей коммерчески-ориентированной идеологии, активно утверждаемой нынешней государственной политикой в области науки и образования, и оправдания проводимого курса реформ, но при этом, вторгаясь в научную сферу, подобная идеология довольно часто затуманивает глаза исследователю и не позволяет оценить изучаемое явление должным образом. К числу явлений, пострадавших от подобного подхода, безусловно, следует отнести и такое явление, как социальное предпринимательство. Если рассматривать его в широком контексте, то оно представляет собой своеобразную реакцию беднейших слоев населения на усиление тенденций неолиберализма в мире, и в условиях пассивности государства оно действует по принципу «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», в этом смысле коммерческая составляющая скорее является вынужденной мерой, а не конечной целью, к которой надо стремиться, и уж, конечно, не главным критерием, отделяющим социальные предприятия от всех прочих организаций гуманитарной направленности, как настойчиво утверждают представители ВШЭ. В действительности палитра социального предпринимательства гораздо более пестрая и многообразная и отнюдь не ограничивается только лишь предприятиями, максимизирующими прибыль. В частности, Э.Н. Рудык выделяет в своей работе 8 типов социальных предприятий с точки зрения организационно-правовой формы: казенное (госбюджетное) предприятие, муниципальное предприятие, производственный кооператив, социальный кооператив, потребительский кооператив, другие формы коллективного предприятия, предусмотренные законодательством и учредительными документами предприятия, частное «неприбыльное» предприятие, «предприятие самопомощи граждан» [12]. Выше уже отмечался его вывод о том, что среди производственных кооперативов в мире только 10% предприятий имеют возможность стать «прибыльными» организациями, остальные же по закону являются «неприбыльными» организациями [12, c. 264]. Стремление сузить спектр охвата социальных предприятий до 10% означает, по сути, откровенный обман, фальсификацию, вызванную необходимостью создать иллюзию отсутствия противоречий между господствующей идеологией и новым явлением: отсюда возникают и ультралиберальные выпады исследователей из ВШЭ о том, что социальное предпринимательство возникло в странах побежденного социализма [8, c. 4] и что его появление объясняется низкой восприимчивостью социальных проблем к традиционным мерам воздействия, используемым в государственном секторе в отношении бедности, а также вообще весьма парадоксальный тезис об усилении либеральных социальных теорий на волне критики кейнсианства и государства благосостояния в 1970-е гг. [8, c. 18-19], что абсолютно не соот- ветствует действительности, поскольку усиление либерализма в экономической политике отнюдь не сопровождалось усилением соответствующих теорий в обществе. Скорее, наоборот, возникло такое направление, как посткейнсианство, которое подчеркивало особую роль государства в экономике [26].

Таким образом, данный подход к анализу социального предпринимательства трудно назвать адекватным, учитывая стремление авторов подвести данное явление под критерии неолиберальной парадигмы, в результате мы имеем дело с достаточно большим числом искажений, встречающихся еще на этапе определения, и впоследствии они оказывают влияние на весь ход рассуждений, превращая труд исследователя в фальсификацию из-за желания увидеть то, что хочется, а не то, что есть на самом деле. Для тщательного и всестороннего исследования данного явления необходим поиск более масштабных теоретико-методологических основ, не допускающих подобного редукционизма, учитывающий специфику различных способов производства, и в этом смысле политическая экономия вполне может представлять собой пример подобного подхода.

Развенчание мифа об устойчивой самоокупаемости социальных предприятий

В качестве одной из ключевых особенностей социальных предприятий, которая отличает данные образования от НКО, исследовательская группа ВШЭ выделяет такую черту, как достижение устойчивой самоокупаемости. Для опровержения данного тезиса достаточно привести лишь несколько примеров. Так, например, известное в Мозамбике социальное предприятие APOPO, специализирующееся на проведении работ по разминированию территорий, находящихся в районах боевых действий, которых достаточно много в этом регионе, учитывая постоянную эскалацию военных конфликтов на территории Ближнего Востока, в 2016 г. имела долю пожертвований и субсидий в размере 95 % от совокупного объема активов [27] (табл. 1) , что абсолютно не говорит о ее самоокупаемости.

Для усиления нашего аргумента приведем еще пример с социальным предприятием Benetech . Данная компания, которая первоначально называлась Arkenstone , специализировалась на производстве машины для чтения с

Таблица 1. Финансовые средства компании «APOPO» в 2016 г. [27]

|

Финансовые средства |

Объем (в евро) |

|

1. Фандрайзинг |

727,101 |

|

2. Правительственные гранты |

953,300 |

|

3. Поступления от различных фондов |

1,770,730 |

|

4. Гранты от международных институтов |

48,577 |

|

5. Корпоративные гранты |

261,072 |

|

6. Исследовательские гранты |

200,836 |

|

7. Другие неограниченные поступления |

63,830 |

|

8. Финансовый доход |

17,053 |

|

Совокупный объем активов |

4,220,030 |

Таблица 2. Финансовая поддержка и доход компании Benetech в 2017 г. [28]

|

Финансовая поддержка или доход |

Объем (в долларах США) |

|

Пожертвования |

793,147 |

|

Предоставленные услуги/продукты |

412,078 |

|

Оплата за предоставление инженерных и консалтинговых услуг |

5 |

|

Доходы от реализации программного обеспечения: |

|

|

• Bookshare |

9,439,665 |

|

• Human Rights |

569,102 |

|

• Route 66 |

99 |

|

• Benetech Labs |

70,059 |

|

Процентный доход |

6,413 |

|

Арендный доход |

22.392 |

|

Общий объем финансовой поддержки и дохода |

11,312,960 |

голосовым устройством для людей с ослабленным зрением, и социальная направленность проявилась также в снижении цены данного товара до 2,5 тысяч долларов, то есть вчетверо дешевле аналогичного товара, производимого компанией Xerox . Впоследствии данной компании удалось продать право на производство этой продукции коммерческому дистрибьютору и сосредоточиться на других проектах, но даже в этих условиях финансового благополучия ее трудно назвать устойчиво самоокупаемой, поскольку по данным за 2017 г. в структуре ее источников финансирования доля пожертвований составила 7%, а всё остальное (93%) составил заработанный доход [28] (табл. 2) .

Даже если такая успешная компания, как Benetech, которую можно считать образцом успешного социального предпринимательства, на 7% зависит от внешнего финансирования, то как же можно утверждать принцип устойчивой самоокупаемости в качестве основополагающего критерия? По-видимому, стремление утвердить идеологию рыночного фундаментализма заставляет ее апологетов ради ее оправдания закрывать глаза на многое, в том числе и на такие очевидные факты, и в итоге мы имеем дело с мифотворчеством, необходимым для манипулирования общественным сознанием.

Кстати говоря, здесь следует отметить и еще одну особенность социальных предприятий, свидетельствующую в пользу того, почему мы не можем утверждать, что это рыночное явление. Отличительной чертой социального предприятия является то обстоятельство, что оно не подчиняется принципу рыночного равновесия, то есть модель установления рыночной цены в точке пересечения кривых спроса и предложения совершенно не соответствует той системе ценообразования, которую применяют типичные социальные предприятия. Скорее, наоборот, мы имеем дело с сознательным понижением цены конечного продукта до определенного фиксированного уровня, гарантирующего лишь минимальную прибыль компании, и в этом состоит важнейшая особенность социальных предприятий: ограничение на долю прибыли в системе ценообразования ради выполнения социальной миссии, которая в дан- ном случае является приоритетом. Ведь даже тот факт, что компания Benetech неоднократно имела возможность повысить цену до равновесной, поскольку не имела других конкурентов, кроме Xerox, говорит о том, что подобная ком-мерчески-ориентированная философия поведения совершенно не свойственна социальному предпринимательству, и в данном случае эта цена, которая оказывается существенно ниже равновесной цены на рынке, определяется совершенно иными, нерыночными критериями. И в этом сознательном ограничении, выражающемся в политике по занижению цены, также кроется причина недостатка ресурсов для того, чтобы подобное предприятие могло стать самоокупаемым.

Какой способ производства лежит в основе социального предпринимательства?

Известно, что если применять политэконо-мический подход, то понятие «эффективность» следует определять в зависимости от конкретного способа производства, в котором она измеряется. Так, например, в условиях капиталистического способа производства эффективность оценивается с точки зрения создания прибавочной стоимости, а не просто создания товаров и услуг [29]. Первое впечатление, которое складывается даже при поверхностном изучении социального предпринимательства, говорит о том, что в основе его лежит совсем не капиталистический способ производства, так как здесь эффективность определяется несколько иначе: здесь во главу угла ставятся критерии общественного развития, а не создание прибавочной стоимости. Собственно говоря, если воспринимать понятие «прибавочная стоимость» как некий прирост стоимости, создаваемый производителем, но не распределяющийся в пользу последнего, то такой вид прибавочной стоимости существует в рамках социального предпринимательства. Однако его главное отличие от прибавочной стоимости, создаваемой на обычном коммерческом предприятии, заключается в следующем: если на обычном коммерческом предприятии данный вид стоимости присваивается капиталистом или той прослойкой, которую можно назвать топ-менеджментом или собственниками предприятия,, то на социальном предприятии данный вид прибавочной стоимости реинвестируется в пользу реализации дальнейших со- циальных проектов. Так, например, компания Benetech после передачи своего основного бизнеса по производству машин для чтения коммерческому дистрибьютору перешла на производство новых социальных проектов за счет образовавшейся прибыли, таких, как электронная библиотека и разного рода программное обеспечение для минимизации экологического ущерба, а также для защиты гражданских прав в развивающихся странах. Таким образом, в виде дохода, не распределяемого в пользу работников предприятия, а направляемого на его развитие, прибавочная стоимость на социальных предприятиях все-таки существует, однако это указывает на то, что если на обычных предприятиях, по сути, происходит частный способ присвоения прибавочной стоимости, то на социальных доминирует социально-ориентированный характер ее распределения. Таким образом, способ производства, который лежит в основе деятельности социальных предприятий, не капиталистический, а социально-ориентированный.

Если оценивать место социального предпринимательства в контексте современных трансформаций социально-экономического развития, то здесь можно воспользоваться периодизацией современной истории экономических отношений, предложенной известным марксистом Д. Лайбманом. Согласно данной периодизации получается, что социальное предпринимательство следует относить к стадии, которую он назвал «социализм-предтеча», которая, в частности, характеризуется следующей особенностью: возможности и сознание народных масс исторически ограничены, поскольку они проникнуты собственническо-индивидуалистической идеологией и практиками общества, из которого они вышли, смягчаемыми опытом кооперации в процессе производства, коллективной борьбы и солидарности – частично, но не полностью [30]. Все эти признаки можно вполне обнаружить у многих социальных предприятий. Кроме того, они привносят в хозяйственную практику и элементы новой системы оценки эффективности предприятий. Известно, что эффективность социальных предприятий измеряется с точки зрения создания не экономической, а социальной ценности (social value). В этом смысле данная система является предтечей формирования такого механизма, как многоуровневая демократическая итеративная координация (Multilevel Democratic Iterative Coordination, MDIC), составляющего основу ядра зрелого социалистического общества, согласно концепции Лайбмана, которое, согласно его теории, является этапом, следующим за периодом социализма-предтечи [30]. Помимо других важнейших элементов координации социально-экономических процессов, данная система, в частности, включает в себя и критерии, характеризующие решение предприятиями ряда социальных задач: развитие самих работников, преодоление унаследованных от прошлого проявлений расслоения и угнетения по гендерному или расовому признаку, достижение намеченных целей, касающихся воздействия на окружающую среду, развитие отношений с местным сообществом, с другими предприятиями и т.д. Весь этот перечень как раз и является областью воздействия социального предпринимательства и, соответственно, объектом оценки, судя по последним публикациям в данной сфере [31]. В этом смысле, относясь к периоду социализма-предтечи, социальное предпринимательство несет в себе также признаки генезиса следующего этапа – зрелого социализма и поэтому, безусловно, вносит вклад в его формирование. Таким образом, скорее всего, можно определить способ производства, который представляет социальное предпринимательство, как переходный от капиталистического уклада к новой форме экономических отношений, в которых уже доминируют ценности солидарности и общества всеобщего благосостояния, а не индивидуалистические и частнособственнические интересы. Называть ли этот этап зрелым социализмом или как-то иначе, – покажет время. На сегодняшний день можно утверждать лишь одно: современное состояние капиталистических отношений достигло уже той стадии, когда для сохранения данной парадигмы и устранения всех ее противоречий государству приходится привносить в нее массу несвойственных ей элементов – элементов планирования, развития социального сектора и снижения значительного уровня социального напряжения, обусловленного ростом социального неравенства. Однако со временем все эти количественные изменения могут перерасти в качественные, и это может привести к процессу формирования нового интегрально- го общества, в котором ценности солидарности и сотрудничества будут играть большую роль, чем ценности индивидуализма и конкуренции. Признаки этой рождающейся на наших глазах новой технико-экономической формации совершенно справедливо отмечает в своей работе С.Д. Бодрунов, указывая, что для нее характерно приоритетное развитие высокотехнологичного производства на базе социально-ориентированного регулируемого хозяйственного развития [32]. Важнейшей задачей для нее он отмечает необходимость заимствования опыта зарубежных стран в области государственного регулирования и программирования рыночной экономики. Активная роль государства по поддержке развития социального предпринимательства в Великобритании и США говорит о том, что оно фактически регулировало его развитие, включая его, таким образом, в общую программу развития страны, следствием чего явился высокий уровень его развития в этих странах.

Заключение

Подводя итог всего вышеизложенного, хочется отметить, что в ходе исследования удалось установить, пользуясь политэкономиче-ским подходом, что социальное предпринимательство – явление особое, отражающее не только признаки трансформирующейся рыночной парадигмы, но и несущее в себе своеобразный заряд изменений, направленных на преобразование общества в направлении экономики солидарности с меньшим значением таких ценностей, как прибыль, конкуренция, индивидуализм и т.д., с большим акцентом на таких категориях, как солидарность, коллективизм, социальная ответственность, социальное творчество. В этом состоит основной вклад настоящей работы в исследование данной проблемы и ее научная новизна. Отмечена ограниченность неоклассической экономической теории, определен способ производства, лежащий в основе социального предпринимательства, как социально-ориентированный и определена природа данного явления как межформационное переходное явление, относящееся к периоду «социализма-предтечи», выражаясь термином Д. Лайбмана. Выражаясь политэкономическим языком, социальное предпринимательство можно представить как ассоциированное социальное творчество, поскольку переход из «царства необходимости» в «царство свободы», о котором пишут современные последователи учения К. Маркса А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, происходит в форме свободного добровольного ассоциирования граждан. К числу подобных форм данные авторы также относят различные формы участия рабочих в управлении и самоуправлении, направленные на преодоление одной из самых глубоких основ отчуждения – разделения деятельности по целеполаганию [2, c. 463]. Пример подобного снятия отчуждения на примере модели демократизации управления социальных предприятий Sandwell и кооперативной сети «Мондрагон» весьма характерен в этом отношении. Таким образом, социальное предпринимательство в контексте современной политической экономии вполне может восприниматься как одна из возможных форм перехода из «царства необходимости» в «царство свободы», как путь к новому, интегральному обществу, основанному на принципах преодоления отчуждения за счет ассоциированного социального творчества.

В работе были применены такие принципы политической экономии, как принцип объективности экономических процессов, принцип сочетания исторического и логического, а также принцип системного подхода [3], предполагающий рассмотрение социального пред- принимательства как системного явления в экономике. Данные принципы развивались в контексте рассмотрения переходных, межформационных процессов в условиях технологического обновления экономики, учета цивилизационных особенностей социального предпринимательства. Так, например, принцип сочетания исторического и логического использовался как историко-формационный принцип выявления основных тенденций развития социального предпринимательства, а принцип системного подхода позволил расширить наши представления об этом явлении, поскольку позволил учесть все особенности его проявления в различных аспектах.

Представленная в работе попытка применения политэкономического подхода для исследования социального предпринимательства позволяет достаточно объективно оценить характер развития данного явления, и в дальнейшем, при разработке стратегии государственной поддержки социального предпринимательства, применение политической экономии даст возможность выявить адекватные меры государственного вмешательства в процесс развития данного феномена для повышения его эффективности. Однако это является уже одной из перспектив данного исследования, поскольку заслуживает отдельного обсуждения.

Список литературы Политическая экономия как теоретико-методологическая основа для выявления основных тенденций развития социального предпринимательства

- Crugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. New York: W.W. Norton & Company Inc., 2009. 214 p.

- Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х т. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). 3-е изд. М. Ленанд, 2015.

- Мамедов О.Ю. Десять классических принципов политико-экономического анализа // Вопросы политической экономии. 2015. № 1. С. 38-47.

- Цаголов Г.Н. Политэкономия будущего // Вопросы политической экономии, 2015. № 2. С. 39-51.

- Mendell M., Nogales R. Solidarity Finance: An Evolving Landscape. Universitas Forum, vol. 3, no. 2, June 2012. Pp. 1-12. Available at: https://www.ssc.wisc.edu/~wright/929-utopias-2013/Real%20Utopia%20Readings/Solidarity%20finance.pdf

- Маркс К. Экономические рукописи 1857-1861 гг. (Первоначальный вариант «Капитала»): в 2 ч. 2-е изд. М.: ЛИБРОКОМ, 2011. 1216 c.

- Мамедов О.Ю. Методология современного политико-экономического анализа (азы экономико-теоретического анализа) // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 10-13.

- Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования / отв. ред. А.А. Московская; НИУ «Высшая школа экономики». М.: ВШЭ, 2011. 284 с.

- Социальное предпринимательство // Материал из Википедии. 2011. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Социальное_предпринимательство (дата обращения: 20.04.2018).

- Leadbeater C. Mainstreaming of the Mavericks. The Observer, 2007, March 25.

- Петренко Е.С., Кот Ю.А., Климова С.Г., Богомолова Е.В. Социальные предприниматели на рынке социальных услуг: перспективы развития. М., Фонд «Общественное мнение», 2016.

- Рудык Э.Н. Социальное государство и социальное предприятие // Человек и экономика: справедливость и базисная демократия против тоталитаризма рынка и капитала / Под общ. ред. А.В. Бузгалина и М.И. Воейкова. М.: Экономика, 2011. 334 с.

- Resta O.B. A conversation with Elena Panaritis. Rivista online. The magazine of the Bologna Center, 2010. Available at: http://www.jhubc.it/rivista/spring2010/article6.cfm

- Alter K. Social Enterprise Typology. Virtue Ventures LLC. Wilmington, 2007

- Кикал Дж., Лайонс Т. Социальное предпринимательство: миссия - сделать мир лучше. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014.

- Кригер М. Импакт-инвестирование как новый паттерн // Новый бизнес. Социальное предпринимательство. URL: http://www.nb-forum.ru/social/social_investing/impact-investirovanie-patern.html (дата обращения: 30.05.2018).

- Hatem T. Sekem: A holistic Egyptian Initiative. Development Works for Business, 2008. Available at: http://www.growinginclusivemarkets.org/media/cases/Egypt_Sekem_2008.pdf

- Файншмидт Р. Инклюзивное развитие и инновации // Центр ОЭСР-ВШЭ. URL: https://oecdcentre.hse.ru/nletter7.5 (дата обращения: 30.05.2018)

- United Kingdom 2009 Monitoring Report, Global Entrepreneurship Monitor 2009. Available at: http://strath.ac.uk/media/departments/huntercentre/research/gem/GEM_UK_2009.pdf

- Ефремова В. Социально не придумаешь. Пермский бизнес стал чаще оказывать социальные услуги // Коммерсант.ru. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3423674

- Williams Z., Richardson C. The Shadow State. A report about outsourcing of public services, 2012. Available at: http://wwwsocialenterprise.org.uk/uploads/files/2012/12/the_shadow_state_3_dec1.pdf

- Guru-Murthy K. £46m payout for A4e - despite missing Work Programme targets, 24 October, 2012. Available at: http://www.channel4.com/news/46m-payout-for-a4e-despite-missing-work-programme-targets

- Sandwell Community Caring Trust. Social Business International, 2012. Available at: http://socialbusinessint.com/wp-content/uploads/Sandwell_community.pdf

- Эпштейн Д.Б. Модели социализма, общественная собственность и производственная демократия // Альтернативы. 2015. № 1 (86). С. 75-96.

- Корпорация «Мондрагон». Libre.Life. 2010. URL: https://libre.life/7521/1211/1/ru (дата обращения: 26.10.2017).

- Мурзакова А.А., Крайнов Г.Н. Основные идеи посткейнсианства // IV Международная студенческая электронная научная конференция «студенческий научный форум» 15 февраля - 31 марта 2012 г. URL: https://www.rae.ru/forum2012/pdf/1860.pdf (дата обращения: 22.09.2017).

- APOPO Annual Report 2016. Available at: https://www.apopo.org/annual-reports/APOPO_annual_report_2016. pdf

- Benetech Annual Report 2017. Available at: https://benetech.org/wp-content/uploads/2018/05/BENETECH-2017-Audited-Financial-Statements.pdf

- Афанасьев В.С. Великое открытие Карла Маркса. Методологическая роль учения о двойственном характере труда. М.: Мысль, 1980. 284 c.

- Лайбман Д. Зрелый социализм: структура, предпосылки, переходные периоды // Альтернативы. 2013. № 1. URL: http://www.intelros.ru/readroom/alternativi/al-2013/19011-zrelyy-socializm-structurs-predposylki-perehodnye-periody.html (дата обращения: 23.10.2017).

- Young R. For what it is worth: Social value and the future of social entrepreneurship. Social entrepreneurship: New models of sustainable social change. Oxford: Oxford University Press, 2006. Pp. 56-73.

- Бодрунов С.Д. Обновление российской экономической системы: политико-экономический аспект // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 52-57.