Политическая картина мира в процессе принятия политических решений

Автор: Иванов Д.Ю.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 11, 2024 года.

Бесплатный доступ

Последствия принятия политических решений находятся в прямой зависимости от целевых и ценностных установок принимающих их акторов. Политическая картина мира, как совокупность образов и представлений о происходящих политических ситуациях и событиях, может выступить в качестве аналитической матрицы о мотивах, намерениях и ценностно-рациональных интенциях политических субъектов и акторов. Целью статьи является рассмотрение теоретических аспектов, объясняющих субъективные структурные параметры политической картины мира как концепта, лежащего в основе принятия политических решений. Основными исследовательскими задачами выступают: исторический анализ понятия «политическая картина мира», а также сравнительный анализ теоретических подходов к изучению роли политических картин мира в процессе принятия решений. В качестве методологической основы выбраны: теория действия, бихевиористский подход, структурно-функциональный анализ и теория коммуникативного действия. В процессе принятия решений политическая картина мира, с одной стороны, проявляется в роли интерпретационной модели для осмысления происходящих политических событий, а с другой стороны, сама является объектом анализа для лиц, принимающих политические решения. Взаимодействия политических картин мира в процессе принятия решений осуществляются посредством стратегических, нормативных и коммуникативных действий, которые заключают в себе потенциал для предотвращения конфликтных столкновений различных картин мира, по сути, выполняя функции компенсаторного механизма.

Картины мира, политическая картина мира, принятие решений, акторы, события, ситуации, взаимодействия, коммуникативные действия

Короткий адрес: https://sciup.org/149147014

IDR: 149147014 | УДК: 321.02 | DOI: 10.24158/pep.2024.11.6

Текст научной статьи Политическая картина мира в процессе принятия политических решений

Северо-Западный институт управления РАНХиГС, Санкт-Петербург, Россия, ,

North-West Institute of Management of RANEPA, St. Petersburg, Russia, ,

трудом поддается анализу. Такое положение вещей девальвирует нормы права и договорные инструменты, выставляя на первые позиции политические манипуляции и силу.

В отсутствие политических ориентиров и всеми принятой системы координат «легко сбиться с пути», и принятие решений, попадая в зависимость от поведенческих установок акторов, становится подверженным когнитивным искажениям.

Часто можно наблюдать, как сконструированная медийная картина оказывает решающее воздействие на политических субъектов, что говорит о значительном «влиянии аффекта на формирование политических суждений, мнений и совершение политических действий» (Еременко, Ченцова, 2021: 52).

В качестве ответных мер на возникающие проблемы ряд исследователей предлагают воспользоваться результатами процесса цифровизации и получившими повсеместное внедрение в практике принятия корпоративных и государственных решений технических и программных средств поддержки (Зуйкина, Семенова, 2024; Газдиев, 2024). В наши дни уже стали реальностью машинное конструирование смыслов и дальнейшее «машинное обучение моделей принятия решений» (Дождиков, 2024: 9). С другой стороны, «всеобъемлющая цифровизация <...>, по всей видимости, не несет в себе объяснительного и аналитического потенциала <...>, и кажущаяся гомогенность информационных инструментов не порождает одномерные и однородные отклики от их воздействия на государственные политики» (Иванов, 2023: 31).

В последнее время всё чаще можно фиксировать исследования, выводы которых свидетельствуют о решающей роли «картины мира» в основе принятых решений (Инхеев, Шангараев, 2023; Павлов, 2024). Политические субъекты и акторы в процессе принятия решений всё больше полагаются на собственные представления об окружающей действительности и являются потребителями политической информации в контексте своих ценностно-рациональных интенций (Копаев, 2024: 93).

Субъективные устойчивые образы и установки о происходящих политических событиях, «лежащие в основе формируемых стратегий и решений, вызывают необходимость анализа когнитивных структур», например, таких как политическая картина мира (Инхеев, Шангараев, 2023: 5682).

Процесс принятия политических решений характеризуется триадой действий, представляющих собой следующий алгоритм: анализ политической ситуации, ее оценка и принятие обоснованного решения. Картина мира, находящая свой источниковый потенциал в субъективных образах, представлениях, установках и отображающаяся в политическом сознании и действиях как лиц, принимающих решения, так и простых граждан, может служить исследовательской моделью для понимания оснований принятых решений и осмысления происходящих процессов. Такая персонифицированная картина мира позволяет редуцировать сложность происходящих политических и общественных коммуникаций до простых дихотомических категорий: «друг»-«враг», «союзник»-«против-ник», «мир»–«война», что, в свою очередь, конструирует субъективную аналитическую матрицу, которая значительно упрощает ориентирование в круговороте политических событий.

Целью настоящей статьи является рассмотрение теоретических аспектов, объясняющих субъективные структурные параметры политической картины мира как концепта, лежащего в основе принятия политических решений. Объектом исследования выступает политическая картина мира как персонифицированный понятийно-структурированный образ политических событий, ситуаций, планов, планов действий. В качестве методологической основы выбраны:

-

- бихевиористский подход, позволяющий описать политическую картину мира как источни-ковую субъективную аналитическую систему координат, которая характеризует и оказывает влияние на принятие решений, а также на субъективное восприятие и оценку происходящих событий;

-

- теория действия Т. Парсонса и теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса, с помощью которых стало возможным рассмотрение политической картины мира в системе взаимодействий с другими картинами мира в процессе принятия решений, а также раскрытие структурных составляющих политических картин мира.

Кросс-темпоральный анализ способен продемонстрировать процесс и динамику становления концептов «картина мира» и «политическая картина мира» в субъект-объектной системе взаимодействий и принятии решения.

Исторический анализ концепта «картина мира» . Общепринято полагать, что политическая картина мира является ответом на усложнение социальной и политической дифференциации общества, и её зарождение связывается многими исследователями с Новым временем (Хабермас, 2011; Хайдеггер, 2008; Шпенглер, 2016).

В античное время и Средние века говорить о картине мира не приходится по причине односложности ситуативных аспектов, которые являются интуитивно понятными для всех акторов (Са-маркина, 2021). Согласно Ю. Хабермасу, мы имеем случай, когда общество буквально растворяется в жизненном мире «в силу своих семейственных социальных структур и мифических структур сознания» (Хабермас, 2022: 580). Видение мира в таких обществах находит свое согласование в опосредованных языком взаимодействиях между участниками, например, родственниками и не-родственниками или «своими» и «чужими», тем самым образуя устойчивые структуры.

В архаичных обществах, например с родоплеменной структурой, многие исследователи склонны отождествлять концепты общества и жизненного мира. Образ мира здесь находит свое согласование в опосредованных языком отношениях между родовыми группировками, которые сведены до простых ситуаций, описываемых индикаторами «брак-война, родство-дружба» (Fortes, 1969: 234).

Процессы усложнения жизненного мира лежат в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной дифференциации. Сегментарная дифференциация, протекающая благодаря отношениям обмена (предваряя рыночные отношения), характеризует горизонтальное соединение/раз-межевание структурированных социальных коопераций; а с появлением вертикального расслоения возникают дифференциалы политической власти. В условиях социальной и политической дифференциации статусные группы разделяются на социальные слои, которые, в свою очередь, декомпозируются до социально-экономических классов, стратифицирующихся по политической власти и критериям образа жизни. В данном случае такие классы имеют собственную обстановку жизни и специфический для каждого слоя жизненный мир и ценностные ориентации. Здесь мы можем свидетельствовать о процессе зарождения политических картин мира в качестве субъективных понятийно-образных конструкций.

Политическая картина мира с позиций бихевиористского подхода . В процессе принятия решения ключевую роль играет субъект-актор, принимающий решение. Закономерны исследовательские попытки рассмотреть политическую картину мира с позиций поведенческого подхода.

Изучая психологические процессы построения образа будущего, некоторые исследователи под картиной мира понимают «конструкт, характеризующий целостность познавательной сферы личности и выполняющий функцию исходного пункта и результата любого познавательного акта. Он отражает динамическую регуляцию совладания человека с неопределенностью в форме непрерывной генерации гипотез-моделей мира» (Смирнов, 2016: 11).

C точки зрения информативности и полезности для лиц, принимающих решения, является анализ политической ситуации. Анализ и оценка внешне- и внутриполитической ситуации – не единовременный акт, а непрерывный процесс, поскольку состояние её элементов, характер и интенсивность взаимодействия политических акторов постоянно меняется. Цель и основная идея этого процесса заключается в проведении логических и расчетных операций по количественному и качественному анализу определяющих её элементов и выработке обобщенных критериев для её характеристики. В данном процессе картина мира, как прогностическая и аналитическая модель, может оказывать на лиц, принимающих политические решения, значительное воздействие.

Принимаемые решения подлежат трансформации в соответствии с образами и политическими установками, которые и формируют такую субъективную картину мира. Аналитический потенциал персонализированной политической картины мира оказывается крайне невысоким или даже обманчивым, поскольку нахождение в ловушке собственных субъективных представлений о политической действительности не дает объективного и достоверного знания. Личностно окрашенная степень достоверности суждений о политическом мире может быть излишне завышенной, когда «мы даже не удосуживаемся проверить верность своих ожиданий» (Смирнов, 2016: 10).

С целью снижения энтропии в понимании происходящих политических процессов лицо, принимающее решение, «может в той или иной степени опираться на содержащиеся в картине мира само собой разумеющиеся положения» (Мельничук, 2020: 116). Закономерно, что «нормы, правила, …система ценностей» формируют картину мира и установки в «когнитивно-информационной области в общественном сознании и нередко определяют политический вектор развития» (Подберезкин, Назаров, 2020: 37). Или, как справедливо резюмирует Ю. Хабермас, «от отношений к миру, которые мы приписываем тем самым действующему субъекту, зависят опять же аспекты возможной рациональности его действий» (Хабермас, 2008: 9).

На авторский взгляд, бихевиористский подход обладает ограниченным объяснительным потенциалом для целостного понимания политических картин мира в процессе принятия политических решений. Этот подход излишне зафиксирован на субъективной стороне рассматриваемого понятийного конструкта и ею же ограничен. Для развития поведенческого подхода и снятия данного ограничения некоторые исследователи (Д. Канеман, Т. Корнилова, Н. Талеб, Н. Шалаев) вводят понятие толерантности к неопределенности как некую «иммунную» защиту от коммуникативного воздействия и влияния иных картин мира на персонифицированную картину мира лица, принимающего решения.

Политическая картина мира в фокусе теории действия и теории коммуникативного действия . Поиски методологического инструментария, способного преодолеть недостатки и ограничения бихевиористского подхода, который закольцовывает рассмотрение картин мира в процессе принятия решения в поведенческой матрице, заставляет обратиться к теориям, рассматривающим картины мира в пространственно-временной системе координат взаимодействующих субъектов.

Для настоящего исследования особый интерес представляет система отсчета (компонентная модель) теории действия, состоящая из акторов, ситуации действия и ориентации акторов на ситуацию, где:

-

• акторы – это индивиды, коллективы (часть общества), в том числе имеющие институциональные признаки;

-

• ситуация действия представляет собой часть внешнего мира, на которую актор ориентирован и в которой он осуществляет свои действия;

-

• ориентация акторов на ситуацию характеризуется их действиями, которые связывают их с ситуацией (планы, намерения, принятие/неприятие).

Важно подчеркнуть, что Т. Парсонс говорит о релевантности теории действия и политологии, где данные компоненты могут быть применены для исследовательских целей политической науки, поскольку широкий набор компонентов общей теории действия позволяет комбинировать эти компоненты в схемы действий в соответствии с конкретными эмпирическими интересами (Парсонс, 2000: 205).

Применительно к политической науке, по мнению исследователя, единицами схем действий могут выступать схемы властных отношений, борьбы за власть, а также политических групп и институтов. В логике Т. Парсонса субъективная политическая картина мира выглядит как представленная политическими акторами и институтами ситуативная репрезентация политических процессов. Такая картина мира обладает дескриптивными и аналитическими возможностями, что позволяет рассмотреть ситуацию или событие через её призму.

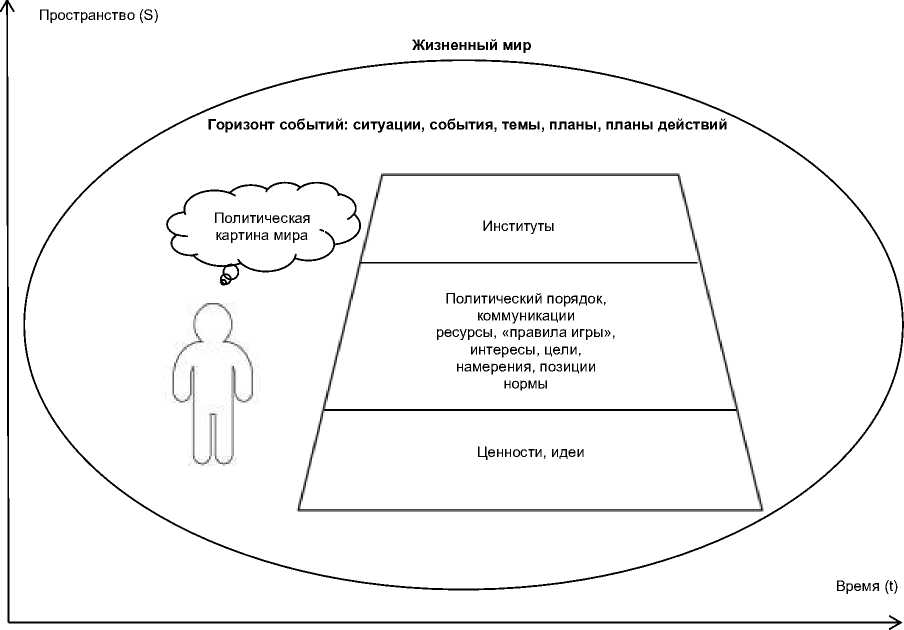

В качестве примера возьмем политическую ситуацию как временной срез политического процесса. Любая ситуация состоит из институтов и их взаимодействий. Данные субъекты могут быть представлены государствами, политическими деятелями, политическими институтами (формальными и неформальными), финансово-промышленными группировками и т. д. Представленные акторы характеризуются различного рода и степени интенсивности взаимодействиями и коммуникациями, имеют или не имеют определенный набор ресурсов и обладают различными статусами, интересами и намерениями. Их интересы, цели, мотивы и намерения определяются идеями и ценностями, носителями которых эти субъекты являются. Исходя из этого, можно представить политическую картину мира лица, принимающего решение, в виде структурного сюжетного отклика на политическую ситуацию (рис. 1).

Рисуно к 1 – Политическая картина мира лица, принимающего решение1

Figure 1 – Political Picture of the World of the Decision-Maker

1 Cоставлено автором.

Главным недостатком вышеописанного подхода к исследованию субъективной картины мира является также проблема излишней её фиксации в субъект-объектной системе координат, несмотря на широкую палитру действий и институтов.

Современным ответом на данную проблему может выступить теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. С позиций данного подхода основными структурными компонентами картины мира выступают культура, общество и личность. Отношения акторов к тому или иному миру или мирам характеризуются через понятие деятельности. Ю. Хабермас с опорой на теорию «трех миров» Поппера и др. определяет четыре вида действия: телеологическое (стратегическое), нормативно-регулируемое, драматургическое и коммуникативное. Стратегическая деятельность состоит, по меньшей мере, из двух целенаправленно действующих субъектов, которые стремятся достичь своей цели путем ориентации на решения других акторов и воздействия на эти решения.

Примечательно, что Ю. Хабермас не рассматривает структуру картин мира, он в своих трудах фиксирует лишь композицию жизненного мира, делая поправку, что картины мира (формальные миры и концепты миров) развиваются по тем же законам.

Понятием «жизненный мир» оперируют многие исследователи. Например, А. Щюц и Э. Гуссерль говорят о жизненном мире как о событийной матрице или горизонте, где совместно движутся и взаимодействуют акторы, которые интерпретируют события и ситуации через призмы картин мира (Гуссерль, 2000; Щюц, 2004). Ю. Хабермас рассматривает его в виде «обобществленных субъектов, которые, участвуя в совместных процессах истолкования, имплицитно используют концепт мира», а под картинами мира он понимает различные отраслевые представления о мире, например, политические (Хабермас, 2008: 8).

Жизненный мир окружен ситуативными элементами горизонта событий, и его подвижность и динамика связаны с данным ситуативным аспектом. Ситуация выступает как «выделенный своими темами, артикулированный целями и планами действий фрагмент из контекстов взаимных отсылок жизненного мира» (Хабермас, 2022: 543). Также среди компонентов ситуации можно выделить потребности во взаимопонимании, интересы, возможности действия, ожидания, статусы. А. Щюц делает важный вывод, что все компоненты жизненного мира должны быть упорядочены в пространстве и времени.

Таким образом, жизненные миры представляют собой некое неопределенное множество субъектов-акторов, имеющих собственные картины мира, находящихся в определенной пространственно-временной системе координат и взаимодействующих в едином поле проблемных событий и ситуаций. Взяв за методологическую основу коммуникативную теорию, можно сформировать концепт субъективной политической картины мира.

В качестве точки отсчета раскроем субъект-объектный характер политической картины мира. Под объективным политическим миром будем подразумевать мир политических фактов и событий, а под субъективным – совокупность внутренних представлений индивидуума о данных фактах и событиях. Под социальным миром видится всё многообразие коммуникаций, взаимодействий и взаимоотношений. Тут вскрывается недостижимость в совместимости политических картин мира, поскольку политические намерения и мотивы отделены от политических действий и их последствий, а субъективные чувства и переживания – от их нормативно установленных, стереотипизированных проявлений.

Политический мир очерчен событийным горизонтом, который состоит из формального каркаса политических ситуаций, событий, тем, планов действий. В целом, политический мир представляет собой совокупность устойчивых, легитимно регулируемых представлений, норм, институтов о событийных и ситуативных политических горизонтах и векторах развития.

Коммуникация среди картин мира находит себя во взаимосвязях внутри ситуативного горизонта политического мира. Помимо политических картин мира можно обнаружить концепты миров, только лишь претендующих на значимость. Концепты таких картин мира включают в себя проблемные и ситуативные контексты, которые характеризуют миры, стремящиеся к признанию. Данные концепты содержат субъективное толкование политических ситуаций и событий, на основании которых акторы и институты могут разработать свои стратегии и планы действий, требующие приведения к согласованности с политическим миром. Чем сильнее выкристаллизовываются новые концепты картин мира, тем сильнее множественные отклики на них. Как следствие, в субъективных отношениях к концептам картин мира также можно разглядеть политическое различение. Коммуникативные, стратегические и нормативные действия служат компенсаторным механизмом в пространстве взаимодействия множества субъективных политических картин мира.

На основании проведенного исследования уместно сделать следующие выводы.

В жизненном мире, где происходит взаимодействие бесчисленного множества субъективных картин мира, всегда присутствует собственная политическая игра, подвижный баланс сил, например, между либералами и консерваторами, патриотами и глобалистами и т. д. Именно подобие между «большой» политикой внешнего мира и внутренней политикой индивидуального интеллектуального поля является одним из основных производящих условий, анализ которых объясняет схождения и разрывы внутри одной субъективной картины мира, а также взаимную поддержку или острую нетерпимость у субъектов – носителей различных картин мира.

В парадигме таких коммуникативных взаимодействий политическая картина мира в процессе принятия решений, с одной стороны, проявляется в роли аналитической модели для осмысления происходящих политических событий, а с другой стороны, сама является объектом анализа для лиц, принимающих политические решения.

Исторический анализ общественного и государственного развития показывает, что именно усложнение политической организации государства и дифференциация общества приводит к зарождению картин мира. Усложнение социальной организации приводит к редуцированию политической действительности жизненного мира и его дроблению на множества субъективных политических картин мира. Но в рамках теории коммуникативной деятельности можно выдвинуть и обратный тезис о прямом влиянии жизненного мира, декомпозированного до множества картин мира, на сложность политической организации общества и государства.

Системно политическая картина мира, как часть процесса принятия решений, состоит из множества структурных элементов, формирующих и описывающих индивидуализированное отношение актора к окружающей политической действительности. По результатам проведенного анализа такими элементами выступают институты, нормы, «правила игры», религиозные и идеологические установки, политическая культура, интеллект и образование, мораль и этика, социальная стратификация и т. д.

Среди рассмотренных методологических подходов к политическим картинам мира в процессе принятия решений наибольший исследовательский потенциал заключает в себе теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Данная методология позволяет снять ограничения субъ-ект-объектного описания анализируемого концепта и вводит недостающий компонент – обязательное взаимодействие между множеством политических картин мира. Такое коммуникационное взаимодействие несет в себе потенциал для предотвращения конфликтных столкновений различных картин мира, по сути, выполняя функции компенсаторного механизма. Как известно, в основе политических взглядов лежит деление на друзей и врагов, и наличие такого «примиряющего» коммуникативного инструмента позволяет уживаться множеству разнообразных картин мира, причем как устоявшихся, так и претендующих на значимость и власть.

Список литературы Политическая картина мира в процессе принятия политических решений

- Газдиев И.И. Потенциал blockchain в корпоративном управлении // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. Т. 3, № 6 (147). С. 191-197. https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.06.03.022.

- Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия как строгая наука. М., 2000. 743 с.

- Дождиков А.В. Политическая система как модель машинного обучения // Технологии социально-гуманитарных исследований. 2024. № 2 (6). С. 9-24.

- Еременко Ю.А., Ченцова А.В. Оценка влияния эмоционального восприятия визуального контента на принятие политических решений // Власть. 2021. Т. 29, № 3. С. 48-54.

- Зуйкина А.С. Семенова Д.М. Информационно-коммуникационные технологии в процессе принятия политико-управленческих решений на региональном уровне: опыт Пермского края // Ars Administrandi (Искусство управления). 2024. Т. 16, № 2. С. 261-276. https://doi.org/10.17072/2218-9173-2024-2-261-276.

- Иванов Д.Ю. Институциональные основания политических картин мира в условиях цифровизации государственного управления // Общество: политика, экономика, право. 2023. № 12. С. 30-36. https://doi.org/10.24158/pep.2023.12.3.

- Инхеев А.Б., Шангараев Р.Н. Роль институциональных и когнитивных факторов в принятии политических решений на современном этапе // Вопросы политологии. 2023. Т. 13, № 11-1 (99). С. 5682-5692. https://doi.org/10.35775/PSI.2023.99-1.11-1.007.

- Копаев Е.Н. Познавательные возможности политологии: к постановке вопроса о российской политической науке // Журнал политических исследований. 2024. Т. 8, № 1. С. 93-102. https://doi.org/10.12737/2587-6295-2024-8-1-93-102.

- Мельничук А.С. Взаимосвязь картины мира и стиля принятия решений // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия: Гуманитарные науки. 2020. № 3 (53). С. 114-121.

- Павлов В.В. «Конвейер идей» во внешней политике США и сопутствующая проблема доверия акторов международной системы // Полис. Политические исследования. 2024. № 4. С. 89-104. https://doi.org/10.17976/jpps/2024.04.07.

- Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. 880 с.

- Подберезкин А.И., Назаров В.П. Россия и будущая военно-политическая картина мира // Обозреватель. 2020. № 9 (368). С. 18-39.

- Самаркина И.В. Политическая картина мира сообществ «ВКонтакте»: Опыт анализа субъективного пространства политики в условиях сетевого общества // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2021. Т. 17, № 1. С. 87-102. https://doi.org/10.21638/spbu23.2021.107.

- Смирнов С.Д. Прогностическая направленность образа мира как основа динамического контроля неопределенности // Психологический журнал. 2016. Т. 37, № 5. С. 5-13.

- Соловьев А.И. Политические инновации: очевидные смыслы и неочевидность реальности // Полис. Политические исследования. 2023. № 5. С. 120-140. https://doi.org/10.17976/jpps/2023.05.08.

- Хабермас Ю. Отношения к миру и рациональные аспекты действия в четырех социологических понятиях действия / пер. с нем. Т. Тягуновой // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7, № 1. С. 3-24.

- Хабермас Ю. От картин мира к жизненному миру. М., 2011. 126 с.

- Хабермас Ю. Теория коммуникативной деятельности: Т. 1. Рациональность действия и социальная рационализация; Т. 2. К критике функционалистского разума / пер. с нем. А.К. Судакова. М., 2022. 880 с.

- Хайдеггер М. Исток художественного творения: избранные работы разных лет / пер. с нем. А.В. Михайлова. М., 2008. 527 с. Шпенглер О. Закат Европы. Том 1. M., 2016. 758 с.

- Щюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / пер. с нем. и англ. М., 2004. 1056 с.

- Fortes M. Kinship and the Social Order: The Legacy of Lewis Henry Morgan. Routledge, 1969. 368 р.