Политические установки рожденных в «Пост-СССР»: политика глазами студентов

Автор: Бесчасная Альбина Ахметовна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Феномены социального развития

Статья в выпуске: 1 (34), 2015 года.

Бесплатный доступ

С целью изучения политических установок современного студенчества было проведено анкетирование студентов государственных вузов Санкт-Петербурга. В результате активных политических и социально-экономических изменений в России, произошедших в ближайшем прошлом и происходящих в настоящее время, трансформируются ценности и установки молодежи, что приводит к утратам ориентаций, неясности жизненной перспективы, искажениям временной перспективы. Исследование выявило незавершенный характер формирования политического сознания студентов, склонность к поддержанию патернализма и тенденции к «разочарованности» данного поколения.

Государство, молодежь, перспективы поколение, политика, политическое сознание, политические установки, студенчество, ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/14031885

IDR: 14031885 | УДК: 316.35

Текст научной статьи Политические установки рожденных в «Пост-СССР»: политика глазами студентов

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2015

В последние десятилетия в нашей стране происходят активные политические и социально-экономические трансформации. Результатом этих процессов является изменение ценностей и установок общества, что приводит к утрате либо трансформациям ориентаций, неясности жизненной перспективы, искажениям временной перспективы, в том числе у молодежи. Будущее российского общества во многом зависит от уровня политического сознания, политического выбора, совершаемого молодыми людьми. Политические установки являются отражением уровня политического сознания и культуры и актуализируются в жизненных притязаниях и стратегиях их реализации. Причем в совокупности заинтересованность либо безразличие к политике молодежи выражает перспективы развития общества в целом.

Двадцать с лишним лет назад наше государство претерпело революционные трансформации, отразившиеся на политическом устройстве, снятии идеологических догм, формировании нового гражданского самосознания членов общества. СССР распалось на пятнадцать суверенных государств, что изменило представления о «своих» и «чу- жих», создало преграды между людьми, народами. Однако возникли новые средства коммуникации, которые интенсивно стирали политические, экономические, духовные, ментальные границы. Событийность жизни общества и мира определила качественные характеристики поколений в этот период.

Безусловно, объединение людей в поколения в первую очередь предполагает их возрастную общность, для чего чаще используется термин «возрастная когорта». Статистико-количественный подход связан с рассмотрением биологического цикла развития и социализации человека. В качестве единиц анализа выступали люди в возрасте 15, 30 и 33 лет [7, с. 20]. Подобного рода количественный подход был бы достаточен в условиях сохранения традиционного общества, доминирования коллективных ценностей над индивидуальными, а также плавной смены и преемственности поколений в рамках семьи. Однако разворот в сторону индивидуализации жизни, возрастание ценностей индивидуального успеха, ускорение темпов развития общества и насыщение его неоднозначными событиями внесли необходимость качественного анализа в понимание понятия «поколения».

В социологии рассмотрение проблемы поколений является одной из интереснейших, так как она сопровождает человечество на протяжении его существования. Проблема «отцов и детей» выражается в противоречивости мировоззрения юных и зрелых, восприятии и оценке прошлого, настоящего и будущего. Изучение общества с точки зрения поколений предполагает отражение смысловых акцентов бытия различных периодов истории.

Проблема анализа различий поколений отражена в работах как зарубежных, так и отечественных исследователей. Среди них в последнее десятилетие можно назвать Ш. Эйзенштадта, М. Хайдеггера, К. Мангейма, Х. Ортега-и-Гассет, У. Штрауса, Б. Дубина, Т. Заславскую, И. Кона, Ю. Леваду, В. Лисовского, Т. Шанина, В. Ядова и др. [2, с. 227–240; 3; 4; 6; 7, с. 20–25; 9]. Исследователи подчеркивают значимость социальных характеристик (ценности и ориентации, особенности социализации «большинства» на фоне общих для них исторических событий и феноменов, окружающей материальной культуры и символов) для объединения «одногодок» в поколения. Для современного социологического рассмотрения феномена поколения характерно объединение людей, рожденных в определенный период и ставших свидетелями одних и тех же событий, испытавших их влияние, имевших аналогичное воспитание, имеющих схожие ценности. Насыщенность жизни событиями, с одной стороны, усиливает разрыв и конфликтогенность поколений и интенсифицирует историческое развитие, а с другой стороны – сокращает временные рамки рассмотрения одного поколения. В ХХ веке, вобравшем в себя расцвет индустриализма, разумеется, как ни в одном другом прежде существовавшем, концентрация знаковых, переломных событий (научные открытия и достижения, политические трансформации обществ, геополитическое переустройство государств, экономические подъемы и кризисы стран) сформировала так называемые «значимые» и «разочарованные» поколения [5, с. 28, 34]. «Значимые» поколения согласно Ю. Леваде сформировались в России в ХХ веке в следующие переломные исторические периоды:

-

1) «Революционный перелом» – в 1905– 1930 гг.;

-

2) «Сталинская» мобилизационная система – в 1930–1941 гг.;

-

3) Военный и послевоенный периоды – в 1941–1953 гг.;

-

4) «Оттепель» – в 1953–1964 гг.;

-

5) «Застой» – в период 1964–1985 гг.;

-

6) Период «перестройки» и «реформ» – в 1985–1999 гг.

Кроме данных судьбоносных периодов, Ю. Левада выделил так называемые «разочарованные» поколения – поколения, рожденные в 30–40-е годы ХХ века (1) и рожденные в 60-е годы ХХ века (2) (по результатам исследования, проведенного в 2000 г.) [5, с. 28]. Но разочарование и неудовлетворенность (результатами реформ в российском обществе в конце ХХ века) данных поколений имеют качественные различия. Рожденные в 30–40-е гг. – это те, кого называют «шестидесятниками». Люди надежд и иллюзий свободы, объединенные трудовым порывом восстановления и подъема страны, воодушевленные наступлением эпохи коммунизма. Их разочарование связано с переживанием неудач в экономике и политике страны в конце ХХ в. Разочарование же людей, рожденных в 60-е гг. и сформировавшихся в период «застоя» и «массового потребительства», связано с неудовлетворенностью в личной самореализации. Перемены в российском обществе в 90-е годы ХХ века они связывали с личными планами достижения индивидуального успеха и благополучия. Сопоставление жизненных этапов рождения, взросления и воспроизводства данных «разочарованных» поколений позволяет предполагать, что «разочарованное» поколение воспроизводит также «разочарованное» поколение, то есть люди, рожденные в 40-е годы, достигли детородного возраста в 60-е.

Анализ поколений, особенно молодежи, безусловно, продолжает оставаться интересным в настоящее время. Многообразие событий в различных сферах жизни общества, преломляясь сквозь призму личного восприятия индивидов, отражается в индивидуальных «жизненных мирах» [1, с. 86–87]. Актуальность данного рассмотрения возрастает в связи с тем, что, во-первых, представители современной молодежи родились в 90-е годы, то есть являются детьми так называемого второго «разочарованного» поколения (в России в ХХ веке); и, во-вторых, это поколение, которое сформировалось в период управления государством В.В. Путиным. Очевидно, рассмотрение современного молодого поколения с точки зрения «разочарованности» преждевременно, но изучение ценностей, установок, настроений является важным для прогнозирования будущего общества.

Одной из сторон, характеризующих современное молодое поколение, является вовлеченность молодых людей, их

Общество

участие в политической жизни страны, интегрированность в событийный ряд общественной жизни. С данной целью было проведено социологическое исследование среди студентов вузов Санкт-Петербурга в период с февраля по май 2014 г. Объектом исследования стали студенты дневных отделений государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования Санкт-Петербурга, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета. Исследование проводилось в следующих вузах: СПбГАСУ, СПбГКТ, СПбГИПСР, СПбГТИ (ТУ), СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ПГУПС императора Александра I, НГУФК им. П.Ф. Лесгафта, СПбГУМРФ им. С.О. Макарова, ГПА, РГГМУ, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГМТУ. Студенчество Санкт-Петербурга обеспечивает представительность молодых людей, как рожденных в Санкт-Петербурге, так и иногородних, в связи с большим удельным весом последних.

Предметом исследования выступили политические установки как элементы политического сознания студентов и их проявление в политическом поведении. Установка – это одна из характеристик социальной структуры личности, элемент сознания, политическая же установка – это элемент политического сознания. Полити-

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2015

ческое сознание – это совокупность чувственных и рациональных, эмпирических и теоретических, ценностных и нормативных, осознанных и подсознательных представлений, опосредующих отношения субъектов к явлениям политической власти. Когда-то Аристотель, определяя сущность человека, назвал его политическим животным (zoon politicon), имея в виду, что гражданские качества – неотъемлемая характеристика зрелой личности. Хотя политика и входит по Аристотелю в родовое определение человека, но, как известно, политиками не рождаются, а становятся [8, с. 3].

Методом исследования выбран анкетный опрос, который носил анонимный и добровольный характер. Анкета состояла из семнадцати вопросов закрытого и полузакрытого характера, из которых пять относились к «паспортичке». Анкетный опрос происходил на основе случайной вероятностной выборки, объем выборки составил 585 человек.

Социальный портрет респондентов по данному опросу выглядел следующим образом. Как уже было сказано, в качестве респондентов выступили студенты дневных отделений государственных вузов Санкт-Петербурга: 39% – студенты I курса, 25% – студенты II курса, 16% – студенты III курса, 20% – студенты IV курса. Среди них 42% – юноши и 58% – девушки. Подавляющее большинство (98%) не женаты и не замужем, но среди опрошенных студентов у 0,2% есть дети.

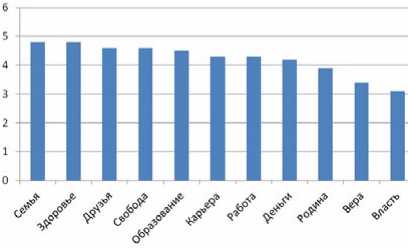

Неотъемлемой характеристикой социального портрета современного студенчества являются ценностные ориентации, которые определяют настоящий и будущий характер деятельности и выбор. Ценностные ориентации позволяют выявить приоритеты молодежи в собственной жизнедеятельности, предположить их внимательное отношение к преобразованиям в обществе. Согласно результатам опроса, среди ценностных ориентаций, получивших наибольшее количество баллов и ответов, студенты выделили семью и здоровье, наименьшее количество баллов они отдали власти.

№ 1. Оцените по 5-балльной шкале следующие ценностные ориентации (1 балл – низкая значимость, 5 баллов – высокая значимость):

Формирование каких-либо установок, в том числе и политических, происходит на основе возникающего интереса и мотива поведения. Интерес формируется средой и поступающей информацией. Как показал опрос, политика – интересная для многих сфера жизни общества. Большинство опрошенных студентов интересуются политикой, а некоторые еще и активно участвуют в политической деятельности.

№ 2. Интересуетесь ли вы политикой (один вариант ответа)

|

варианты ответов |

Распределение ответов, % |

|

Не только интересуюсь, но и участвую в ней |

2 |

|

Интересуюсь политикой |

59 |

|

Не интересуюсь политикой |

23 |

|

Затрудняюсь ответить |

16 |

Количество студентов, которые сформировали свои политические взгляды и идентифицировали их с теми или иными политическими программами и платформами партий, соответствует количеству активно интересующихся и активно действующих (2%). Остальные же ребята не являются членами какой-либо партии.

№ 3. Являетесь ли вы членом какой-либо партии? (один вариант ответа)

|

варианты ответов |

Распределение ответов, % |

|

Да |

2 |

|

Нет |

98 |

Но интерес к политике проявляется не только в непосредственном членстве в партии и активной политической позиции, но и в ознакомлении с политическими программами политических партий России. Политическая программа партии может являться отражением мировоззрения молодого человека, его представлений о «должном» и путях решения проблем, разъедающих общество.

№ 4. Политическая программа какой партии вам ближе всего? (один вариант ответа,

Диаграмма показывает, что достаточно большое количество молодых людей (40%) не определилось в политических взглядах и на фоне 23% не интересующихся политикой и 16% затруднившихся ответить (см. вопрос № 2) приток в те или иные политические партии и движения может быть достаточным, но не радикальным для партии «Единая Россия», так как доминирующая тенденция приоритета и поддержки данной партии очевидна и бесспорна. Однако демонстрируемые отсутствие и неопределенность политического интереса являются лишь ширмой, за которой кроется истинное неравнодушие к темам и проблемам, которые подчас носят острый политический характер.

|

№ 5. Какие темы политического характера чаще всего вы затрагиваете в обсуждении? (три варианта ответа) |

63 |

|

|

вариант вопроса |

Результат, % |

|

|

Обсуждение политических событий в мире |

24 |

|

|

Обсуждение политических событий в государстве |

18 |

|

|

Национальные вопросы и отношения |

15 |

|

|

Одобрение или неодобрение политического акта, принятия решения |

12 |

|

|

Обсуждение политических событий в городе/районе/ области проживания |

10 |

|

|

О коррумпированности власти |

10 |

|

|

Об участии в акциях протеста |

5 |

|

|

Не обсуждаю темы политического характера |

4 |

|

|

Другие варианты ответа |

1 |

|

№ 6. Назовите основные проблемы, которые вас интересуют (три варианта ответа)

Затрагиваемые студентами темы и проблемы свидетельствуют, что декларируемое отсутствие интереса к политике в действительности проявляется неравнодушием к происходящим в обществе событиям и противоречиям. Так или иначе перечисленные проблемы и темы для обсуждения носят политический характер. Любая проблема, которая не получит соответствующего внимания со стороны государства, может пошатнуть его стабильность и поставить под угрозу будущее страны.

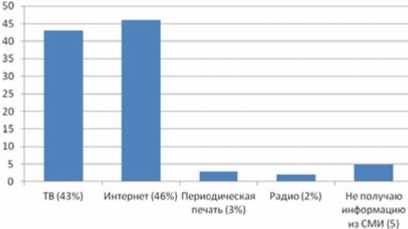

Общество

Обсуждение какой-либо проблемы происходит как следствие накопления информации из различных источников. Новости политики, экономики, искусства, спорта; сообщения о военных действиях, природных катаклизмах, экологических катастрофах; подробности из жизни ярких личностей – все это мы узнаем из СМИ. Влияние на политику СМИ осуществляют непосредственное, через воздействие на весь информационный процесс, что в свою очередь позволяет тем или иным образом формировать общественное мнение. Средства массовой информации выступают в качестве «скульптора», создающего рельеф политического сознания и политических установок. Современная действительность предоставляет молодому человеку большой арсенал источников информации. Безусловно, современные интернет-тех-нологии в большей степени используются молодыми людьми, чем традиционные СМИ. Результаты опроса демонстрируют популярность и доминирование интернета и телевидения среди молодежи.

№ 7. Из каких СМИ вы предпочитаете получать информацию? (один вариант ответа)

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2015

СМИ представляют собой один из факторов, мотивирующих политический выбор. Они способны активизировать избирателей, то есть «подтолкнуть» к действию в том направлении, которое уже выбрано; привлечь к участию в голосовании пассивных граждан; удержать сторонников, обновляя и укрепляя уже сформированные убеждения; изменить политические предпочтения.

Политическое сознание через политические установки реализуется в политическое поведение, которое является отражением политической культуры и прозорливостью оценивания результата действия и деятельности. В этой связи достаточно интересным является рассмотрение вопроса выражения политических представлений студентов в политическом поведении.

Последние избирательные кампании по выборам президента и Государствен- ной думы в России были активными, противоречивыми и подчас непредсказуемыми. Несогласные с результатами подсчета голосов избиратели и их избранники выходили на митинги и организовывали протестные акции. Принято считать, что студенты являются наиболее активной частью общества. Однако опрос показал, что подавляющее большинство опрошенных студентов не готово участвовать в акциях протеста, видимо, понимая деструктивность данных действий.

№ 8. Готовы ли вы участвовать в протестах? (один вариант ответа)

|

вариант ответа |

Результат, % |

|

Готов |

14 |

|

Не готов |

54 |

|

Затрудняюсь занять однозначную позицию |

32 |

Среди способов выражения собственного мнения в отношении политики большинство студентов выбрало такие способы выражения конструктивного характера: участие в избирательных кампаниях и референдумах (24%), участие в деятельности политических партий и организаций (12%), обращение в СМИ (16%) – всего 52% ответивших.

№ 9. Какую форму участия в политических преобразованиях вы бы предпочли? (один вариант ответа)

|

вариант ответа |

Результат, % |

|

Участие в избирательных кампаниях и референдумах |

24 |

|

Участие в забастовках, митингах |

5 |

|

Участие в деятельности политических партий и организаций |

12 |

|

Обращение в СМИ |

16 |

|

Эффективных способов влияния на власть в России не существует |

27 |

|

Никак не буду участвовать |

16 |

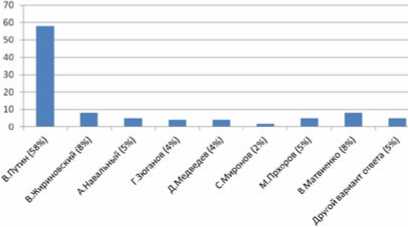

Несмотря на то, что лишь 24% опрошенных признают выборы как средство политических преобразований, однако 95% опрошенных студентов приняли гипотетическую ситуацию участия в выборах президента и сделали свой предположительный выбор. Результат ответов достаточно предсказуем по аналогии с вопросом «Политическая программа какой партии вам ближе всего?», где большинство голосов получила партия «Единая Россия». По данному вопросу большинство ответивших выбрало действующего президента

РФ, который был основателем и длительное время лидером «Единой России».

№ 10. Представьте, что в предстоящее воскресенье состоятся выборы президента государства. Скажите, за кого из политиков вы бы проголосовали?

Однако соотнесение результатов ответов на вопросы «Политическая программа какой партии вам ближе всего?» и «Представьте, что в предстоящее воскресенье состоятся выборы президента государства. Скажите, за кого из политиков вы бы проголосовали?» показывает, что интерес к политической партии не идентичен с интересом и поддержкой лидера этой партии. Партии в целом уступают отдельным лидерам за счет большого количества не определившихся в политических взглядах студентов (40%).

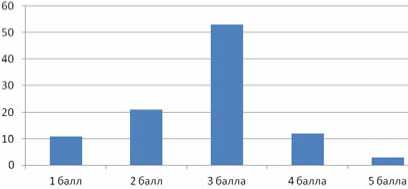

Разумеется, что проявление политической активности является причиной и следствием настоящей политической ситуации, возможностей и необходимости в политической деятельности и изменениях. С этой целью студентов попросили оценить состояние демократии в Росси по привычной для них 5-балльной шкале.

№ 11. Оцените по 5-балльной шкале состояние демократии в России (1 балл – низкая оценка, 5 баллов – высокая оценка)

По мнению студентов, демократия в России далека от совершенства (что естественно и для других развитых государств). Однако большинство отметило удовлетворительный уровень и выше (3, 4 и 5 баллов – 68%). Более низкую оценку (1 и 2 балла) дали в совокупности 32% опрошен- ных студентов. Оценивание состояния демократии как гарантии реализации прав является ключевым моментом в вопросе моделирования будущего, возможностей самореализации в личностном и профессиональном планах. Поэтому студентам было предложено представить возможные перспективы.

№ 12. Хотели бы вы по окончании обучения в вузе уехать из России в государство, где ваш интеллектуальный потенциал и профессиональная деятельность будут, по вашему мнению, востребованы? (один вариант ответа)

|

вариант ответа |

Результат, % |

|

Да |

43 |

|

Не знаю |

31 |

|

Нет |

26 |

Результаты ответов продемонстрировали, что большинство ответивших (43%) выражают надежду на большие возможности в собственной интеллектуальной и профессиональной самореализации за рубежом, жизнедеятельность за пределами России для них является более привлекательной. Другая часть (26%) опрошенных студентов видит свое будущее в России, которая, по их мнению, обладает достаточными условиями для профессиональной самореализации. Остальная часть ответивших (31%) еще пока затрудняется с моделированием перспектив.

Анализ результатов анкетирования свидетельствует, что формирование политического сознания происходит с помощью наиболее популярных современных источников информации – интернета и телевидения. Соответственно именно они являются скульпторами сознания молодых людей. Доминирование в СМИ позитивной информации о партии власти «Единой России» формирует патерналистское отношение государства к гражданам и, следовательно, закономерно демонстрирует поддержку большинства опрошенных. Безусловно, созданный СМИ положительный имидж действующего президента России находит безоговорочные симпатии со стороны студентов. Студенты в целом поддерживают руководство страны и проявляют неравнодушие к проблемам (вопросы №№ 5 и 6), существующим в российском обществе, несмотря на то, что более 30% опрошенных непосредственно не хотят признавать свой интерес к политике (вопрос № 2). Спектр интересующих их проблем достаточно широк: от вопросов мирового

Общество

масштаба до проблем, касающихся личной жизни. Осознание данных проблем предполагает деятельностный подход с целью их корректировки, что находит понимание среди молодых людей (вопросы № 8 и 9). Причем большинство (52%) видит свое активное участие в конструктивных действиях (участие в избирательных кампаниях, в деятельности политических партий, обращение в СМИ) нежели в протестных реакциях (забастовки, митинги) – 5%. Однако настораживает достаточно высокий процент «разочарованных» в воздействиях на российскую власть и инертных в своих действиях (27% и 16%) соответственно. Выбор конструктивных способов воздействия на власть с целью выражения собственного мнения по существующей проблеме возможно при наличии демократических инструментов, объединяющих властные структуры и общество. Как следствие, 68% опрошенных студентов дают удовлетворительную и выше оценки уровню демократии в России. Однако на фоне столь благополучной картины в отношении к представителям власти и господствующей партии, к характеристике государства в целом наблюдается достаточно большая доля ответивших, изъявивших желание продолжить жизнедеятельность за пределами родины, где существуют более привлекательные условия для самореализации. Данный вопрос, по всей видимости, явился контрольным, определившим степень искренности в ответах (как и сопоставление ответов к вопросам №№ 2 и 5–6).

Представленные ответы и их анализ показали либо достаточно низкий уровень политического сознания, либо высокий уровень закрытости респондентов, так как ответы демонстрируют противоречивость и непоследовательность в суждениях. Низ- кий уровень сознания характеризуется фрагментарностью, эпизодичностью, что вполне объяснимо в связи с использованием интернета и телевидения как основных источников информации. Поступающая посредством данных СМИ информация строится на образах и изображениях, дающих внешний поверхностный срез и не требующих мыслительной деятельности для ее усвоения. Изобилие подобной информации не позволяет реципиенту углубиться в нее, понять смысл и определить ее системный характер. В целом это создает благоприятную почву для манипулирования сознанием, управления помыслами аудитории.

Противоречивость и непоследовательность суждения опрошенных студентов также объяснимы тем, что возрастной и социально-статусный этап жизни студентов можно назвать как «дополитический», так как в настоящее время у них происходит профессиональное становление, поэтому о реальных жизненных интересах, гражданской позиции и приоритетах судить преждевременно. Однако, с другой стороны, студенты уже обладают в полной мере всем арсеналом гражданских прав и обязанностей, в том числе политического характера. Поэтому их мнения сформированы семейной и групповой идентичностью.

Таким образом, можно отметить, что в современном молодом поколении достаточно высокий потенциал «разочарованности». Данное поколение полно доверия и веры в настоящее руководство государства, готово поддержать его и вести диалог с ним легальными средствами, но в сознании также уже сформирована некоторая доля скепсиса и недоверия, что в случае неблагополучного развития общества сформирует очередное «разочарованное» поколение.

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2015

Список литературы Политические установки рожденных в «Пост-СССР»: политика глазами студентов

- Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в интерпретативную социологию. -СПб.: Алетейя, 2000. -272 с.

- Дубин Б.В. Культурные ориентации, идеологические группы и динамика традиционных обществ в работах Ш. Эйзенштадта//Критический анализ буржуазных теорий модернизации/Отв. ред. Волков Л.Б. -М.: ИНИОН АН СССР, 1985. -242 с.

- Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. -М.: Дело, 2004. -398 с.

- Кон И.С. Междисциплинарные исследования. Социология. Психология. Сексология. Антропология. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. -605 с.

- Левада Ю.А. Ищем человека. Социологические очерки, 2000-2005. -М.: Новое издательство, 2006. -384 с.

- Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. -СПб.: СПбГУП, 2000. -508 с.

- Отцы и дети: поколенческий анализ современной России. -М.: Новое литературное обозрение, 2005. -328 с.

- Шестопал Е.Б. Личность и политика. -М.: Мысль, 1988. -203 с.

- Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для студентов вузов. -М., 2007. -407 с.