Политико-просветительская работа театра Дальневосточного военного округа в 1930-е гг.

Автор: Кищик Елена Витальевна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: История российских регионов

Статья в выпуске: 2 (40), 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена деятельности театра Дальневосточного Военного Округа в 1930-е гг., когда театр становится одним из самых мощных инструментов политической пропаганды и агитации. Автор рассматривает становление и развитие театра в условиях постоянной военной угрозы на Дальнем Востоке, освещает влияние органов политического управления на репертуар театра. Кроме того, уделяется внимание проблеме организации творческой работы театра Дальневосточного Военного Округа в условиях нехватки профессиональных кадров среди актеров и режиссеров.

Театр, героико-патриотический репертуар, гастроли, военные театры, дальний восток, агитация, пропаганда

Короткий адрес: https://sciup.org/170175710

IDR: 170175710 | УДК: 792.03

Текст научной статьи Политико-просветительская работа театра Дальневосточного военного округа в 1930-е гг.

В современной отечественной исторической науке заметно возрос интерес к проблемам духовного состояния социума. Сегодня важное место в исследованиях занимают вопросы культурной политики государства, роли культуры в формировании и развитии общественного уклада, и в частности - вооруженных сил.

Работа театральных коллективов в 1930-е -1940-е гг. обеспечивала высокий уровень морально-политического и психологического состояния населения Советского Союза и в целом стала одним из факторов победы Красной Армии в военных конфликтах и боевых действиях. Актуальной задачей становится объективный анализ и обобщение опыта шефской работы военного театра в ука занный период. Цель данной статьи - показать, что работа театра по военно-патриотическому воспитанию в 1930-е - первой половине 1940-х гг. являлась важным направлением в подготовке граждан к защите Родины, в деле обеспечения суверенитета и укреплении позиций на Дальнем Востоке.

В конце 1920-х гг. по инициативе и при активном участии милитаристских кругов Японии на Дальнем Востоке стал формироваться очаг военной опасности для СССР. Япония, не объявляя войны, используя «местные инциденты», в 1931 г. вводит свои войска в Маньчжурию и тем самым создает плацдарм для захвата Северного Китая и нападения на СССР. К 1935 г. на границах с Советским Союзом - в Маньчжурии, Корее, на Южном Сахалине и

Курильских островах - были сосредоточены более 200 тыс. японских и 75 тыс. маньчжурских войск, свыше 200 боевых самолетов (Российский государственный архив военно-морского флота, далее - РГА ВМФ. Ф. Р-1090. Он. 3. Д. 34. Л. 274-295).

Для укрепленная своих позиций в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке советское правительство с начала 1930-х гг. принимает экстренные меры экономического и военного характера [5, с. 317-322]. Приказом Реввоенсовета СССР от 18 февраля 1932 г. были сформированы на правах неотдельных армий Приморская со штабом в г. Никольск-Уссурийский и Забайкальская (г. Чита) группы войск Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА) [14, с. 104-105].

Наряду с количественным ростом восточных округов в этот период происходит совершенствование аппарата управления [10, с. 127]. С целью совершенствования системы управления военной группировкой на востоке страны 17 мая 1935 г. из состава ОКДВА выделилась Забайкальская группа войск, развернутая в Забайкальский военный округ. ОКДВА была преобразована в Дальневосточный военный округ (ДВВО), но по приказу наркома обороны СССР от 2 июня 1935 г. ДВВО получил прежнее название ОКДВА с сохранением за ней функций военного округа [9, с. 67-68.].

Приказом наркома обороны от 28 июня 1938 г. ОКДВА с 1 июля 1938 г. была развернута в Краснознаменный Дальневосточный фронт (с 23 июля 1938 г. - Дальневосточный Краснознаменный фронт). Войска фронта объединялись в две армии -1-ю (бывшая Примгруппа) и 2-ю, а также Хабаровскую группу войск [8, с. 15].

Велась активная идеологическая подготовка населения к обороне с учетом опыта Гражданской войны и военной интервенции [3, с. 17]. Агитационно-пропагандистская работа выражалась в доведении до военнослужащих идей и задач военного строительства, в мобилизации личного состава на решение военных, социально-политических и прочих задач [4, с. 197]. Ее основное содержание сводилось к «беззаветному выполнению воинского долга, воспитанию классовой ненависти ко всем врагам социализма, идеи постоянной готовности по первому зову выступить на борьбу с империалистическими агрессорами» [2, с. 86].

Развитие военных театров в Дальневосточном регионе получило широкую и всестороннюю поддержку со стороны командования, партийных и государственных органов Дальнего Востока, так как этот вид искусства был менее затратным и более доступным для военнослужащих и жителей региона. В 1930-е - 1940-е гг. театр становится одним из важнейших инструментов политической агитации. В этот период истории военные театры активно способствуют коммунистическому воспитанию дальневосточников, формированию общественного мнения, ориентации советского война в вопросах внутренней и внешней политики партии и государства, в борьбе против враждебной идеологии. Составить представление о репертуаре дальневосточных театров позволяют театральные афиши и программки спектаклей, дошедшие до наших дней, дневники и мемуары актеров и режиссеров, работавших на Дальнем Востоке.

В первой половине 1930-х гг. на Дальнем Востоке складывается государственная сеть театров. Только в Приморье в двухгодичный срок количество профессиональных театров выросло с двух до девяти. К тому же с начала 1930-х гг. уже ведется шефская работа мастеров искусств среди работников и командиров Особой Дальневосточной армии [6]. Так, политуправление РККА в начале 1934 г. поставило перед руководством и общественностью театра вопрос об участии Большого театра в культурно-художественном обслуживании частей ОКДВА и Морских сил Дальнего Востока. С этого времени начались поездки артистов на Дальний Восток.

Исходя из архивных данных, в период с 1936 по 1938 гг. в крае существовало пять драматических театров, один театр музкомедии, один еврейский, один театр юного зрителя, два детских кукольных и один самодеятельный Нанайский театр, итого -одиннадцать (Государственный архив Хабаровского края, далее - ГАХК. П-2. Оп. И. Д. 248. Л. 14).

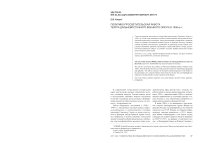

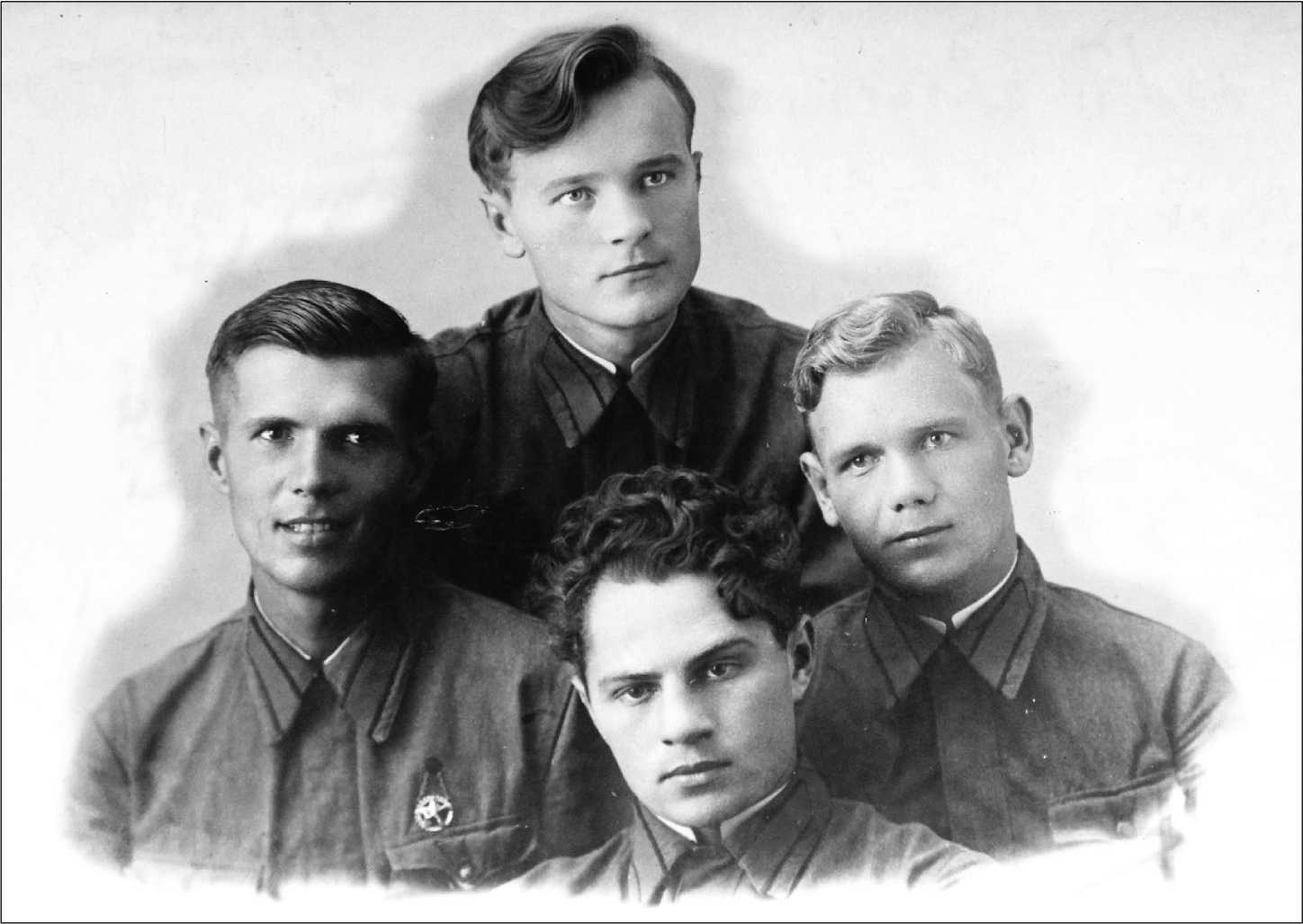

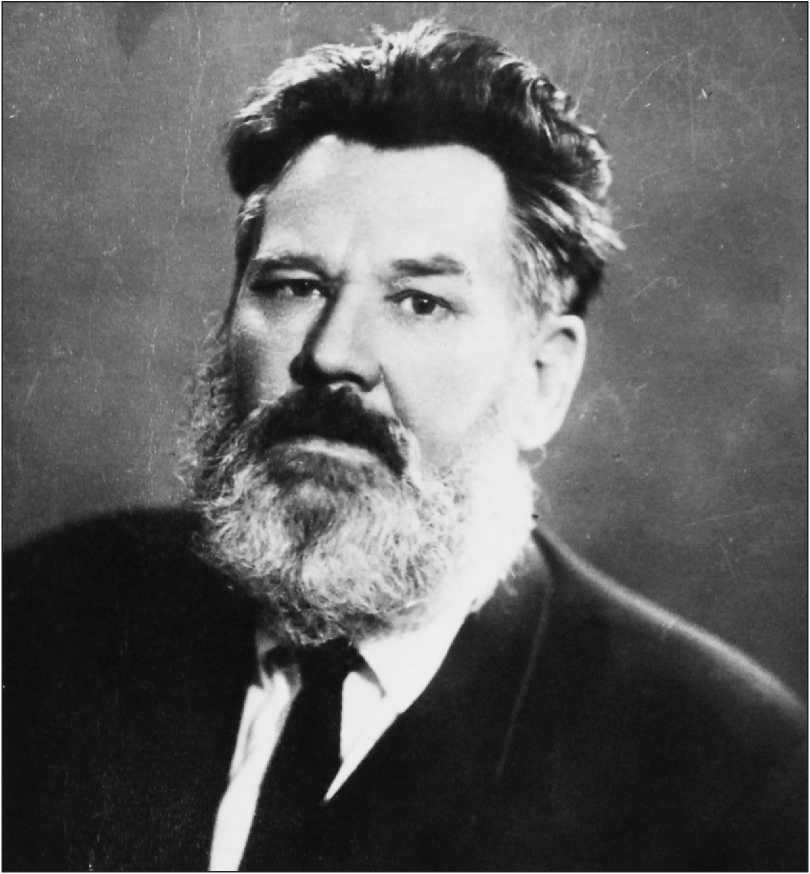

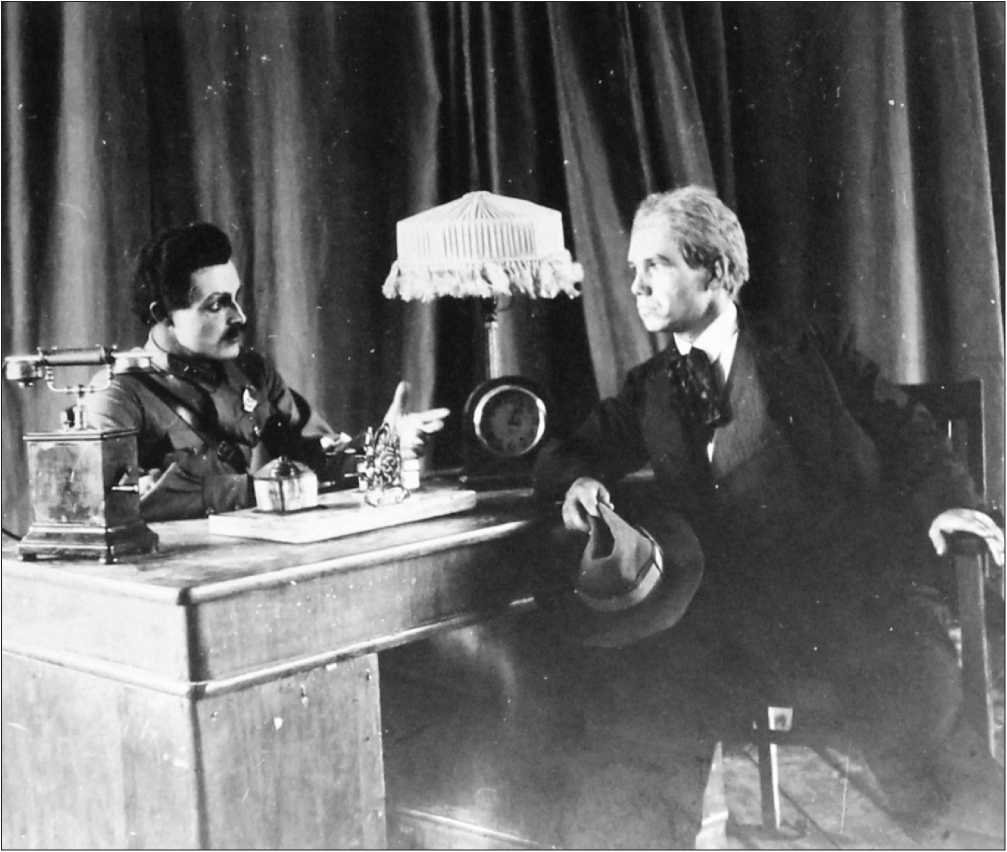

В 1934 г. в Никольск-Уссурийске группа энтузиастов из военнослужащих, участников художественной самодеятельности организовала театральную студию при ДОСААФ. Шестнадцать студийцев впоследствии стали профессиональными актерами военного театра (Рис. 1). Студию возглавил Фире Ефимович Шишигин (Рис. 2). Со дня основания военного театра там работали выдающиеся артисты, впоследствии ставшие заслуженными артистами РСФСР: М.Н. Маслов, ТЕ. Миронова, А.Н. Легран, Т.П. Ларина, В.Ф. Пономарева, С.А. Соловьев. Заслуженный деятель искусств РСФСР А.С. Костров (Рис. 3), бессменный главный художник театра ОКДВА, отдал сцене 57 лет. Все они стояли у истоков создания студии, а в дальнейшем - театра ОКДВА. 1 июля 1937 г. студию официально преобразовали в театр Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии [6]. К этому времени в штат театра были введены должности актеров из числа военнослужащих. Театр пополнился выпускниками московских и ленинградских театральных ВУЗов. Организовался коллектив в количестве 26 человек.

Рис. 1. Первые студийцы: Н. Бондаренко, С. Платонов, А. Костров, О. Дикий

Рис. 2. Ф.Е. Шишигин, народный артист СССР

Рис. 3. А.С. Костров, заслуженный деятель искусств РСФСР

Художник Николай Ромашкин совместно с Ф.Е. Шишигиным создали ряд спектаклей по пьесам В. Гусева «Слава» (Рис. 4), В. Шквар-кина «Чужой ребенок», братьев Тур и Л. Шейнина «Очная ставка». В 1938 г. были поставлены спектакли по произведениям В. Шкваркина «Простая девушка», А. Островского «Не все коту масленица», К. Тренева «Любовь Яровая», которые прочно вошли в репертуар театра.

силен, что значительно затронул не только многих военачальников, около половины командиров и около трети военных комиссаров полков, но и работников учреждений культуры. Управление театрами предусматривало значительное вмешательство в их дела. Это были годы открытых и закрытых процессов над «вредителями» и «врагами народа». Из системы управления по делам искусств в период с 1936 по 1938 гг. было

Рис. 4. Сцена из спектакля «Слава» В. Гусева, 4-е действие, ДВК, Сысоевка, 25 апреля 1939 г.

Успехи театра ОКДВА отмечали местные органы власти, руководство гражданских театров. Так, краевое управление театральных зрелищных предприятий и администрация краевого музыкального театра в день трехлетней годовщины театра ОКДВА отмечали, что из молодого коллектива театр превратился в мощный отряд советского театрального искусства на Дальнем Востоке.

В период 1937-1938 гг. прессинг необоснованных государственных репрессий был настолько изъято 69 человек, из них актеров -50 человек (ГАХК. П-2. Оп. И. Д. 248. Л. 5). «В Краевом управлении по Делам Искусств до самого последнего времени проводили гнусную работу враги народы. В начале июля месяца сего года разоблачен как враг народа нач. управления Акимов, а до него в период с 1936 по 1938 годы были арестованы четыре «начальника». Враги народа, пробравшиеся в Культпросветотдел крайкома этих людей подбирали и через них осуществляли развал театров», - сообщалось в источнике тех лет (ГАХК. П-2. Оп. И. Д. 248. Л. 16). Были распущены корейский и китайский театры «из-за засоренности их составов»: в одном китайском театре было арестовано 29 человек «артистов-шпионов» во главе с директором (ГАХК. П-2. Оп. И. Д. 248. Л. 17).

В докладной записке секретарю Краевого Комитета партии С.М. Соболеву от директора Дальневосточного краевого театра музкомедии Б.А Раева перечисляется ряд фактов, свидетельствующих о совершенном игнорировании театрального обслуживания таких городов, как Комсомольск, Оха, Свободный, Спасск и др., где в этот период совсем не было театров (ГАХК. П-2. Оп. И. Д. 248. Л. 18). Поднимается вопрос об игнорировании работы с кадрами, политико-воспитательной работы с актерами, культивировании их отрыва от социалистической деятельности. «Репертуар театров строился аполитично, произведения советских драматургов занимают незначительное место. Из 168 пьес, поставленных в 37 году, современных пьес поставлено всего 32. Связи с авторами, драматургами и писателями по созданию пьес на дальневосточную тематику нет. Хозяйство театров доведено до полного развала. В 1937 году театры ввиду бесхозяйственности дали 4 мил. рублей убытка. Театры в отношении производственно-эксплуатационных условий находятся в исключительно тяжелом положении» (ГАХК. П-2. Оп. И. Д. 248. Л. 20).

В 1937 г. художественный руководитель театра Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии Ф.Е. Шишигин был арестован. В дневниках сам режиссер вспоминал этот период так: «Я уехал на Дальний Восток, воспитал студию и создал театр. Он и сейчас существует... Я никуда не собирался уезжать. Но тут случилось непредвиденное. Меня арестовали. Начались допросы. Допрашивали не только меня, но и тех, кого я учил» [1].

Находясь под арестом, Ф.Е. Шишигин написал пять писем Сталину, отстаивая свою правоту. В 1939 г. его выпустили в числе необоснованно пострадавших от «ежовщины» и он вернулся в Уссурийск. «Когда меня выпустили, восстановили во всех правах, то я сказал ученикам, что не вспомню того, что было - все будет по-прежнему... Продолжим работу, как раньше, - сказал я им. Но оказалось, что не я, а они не смогли забыть того, что говорили на допросах. Я промучился полтора года, вынужден был бросить их и пошел шататься по чужим театрам...» [1].

Невозможно однозначно оценить поступок труппы театра. Она продолжала свою работу, находясь в постоянном напряжении. События, произошедшие с главным режиссером Ф.Е. Шишигиным, внесли смятения в коллектив и, конечно, подорвали его моральный дух. Но все-таки именно Ф.Е. Шишигин сумел заложить крепкий фундамент будущей творческой работы военного театра. Первого режиссера называли смелым, своеобразным художником. В 1951 г. он стал лауреатом Сталинской премии, а в 1964 г. - народным артистом СССР.

В 1939 г. в театр приходит молодой режиссер Ю.Б. Щербаков, до этого работавший во МХАТе, театре им. Ленинского комсомола, театре им. Гоголя, в дальнейшем - Заслуженный деятель искусств БССР, Народный артист РСФСР. Он возглавлял театр с середины 1939 г. по декабрь 1941 г. В короткий срок, несмотря на большие трудности, им были поставлены спектакли по пьесам Н. Погодина «Человек с ружьем» (Рис. 5) и «Кремлевские куранты», в которых сам режиссер сыграл роль В.И. Ленина. Это были одни из наиболее известных в советской драматургии историко-революционные пьесы, где образ Ленина был классическим воплощением вождя мирового пролетариата, «самого человечного человека». Именно в этих спектаклях проявилась идейно-творческая зрелость армейского театра. Критикой отмечалось, что не все актерские решения оказались успешными, тем не менее сама принципиально новаторская цель была сложна и увлекательна. Впервые образ В.И. Ленина на Дальнем Востоке был создан на сцене театра Первой особой Краснознаменной армии. В спектакле были заняты 40 человек основного и вспомогательного состава. Само появление Ленина на сцене производило огромное впечатление. Портретное и речевое сходство заставили зрителя поверить в истинность Ленина, появившегося на сцене в исполнении Юрия Щербакова. Убедительны и достоверны были актеры А.И. Соболев в роли Сталина и А.В. Беляев в роли Дзержинского. Большую помощь в работе над спектаклем оказал консультант - заслуженный деятель искусств РСФСР Б.М. Сушкевич.

Б.М. Сушкевич, как режиссер и как актер, видел главную свою задачу в борьбе с театральщиной, штампами, ремесленничеством. Он стремился претворить жизненный материал войны в строгие, простые, лишенные сценической аффектации образы. Этим путем он старался вести актеров, работая над любой темой [13].

Рис. 5. Герой спектакля Н. Погодина «Человек с ружьем», 1940 г.

В 1940 г., в целях дальнейшего укрепления, театр исключается из системы Уссурийского Дома офицеров [И]. Он становится театром Первой Краснознаменной армии. Ее командующий генерал-лейтенант А.И. Еременко сформулировал задачи, стоящие перед театром: «Смело двигаться вперед к созданию полноценных спектаклей, воспитывающих нашего армейского зрителя в духе дисциплинированности и беспредельной преданности своей социалистической Родине» [12]. Перед коллективом стояла задача создания профессионального театра, отвечающего новым, значительно возросшим требованиям.

В сезон 1939-1940 гг. были поставлены еще два спектакля: «Господа офицеры» В. Голич-никова и «Мещанин во дворянстве» Ж. Мольера. С этими спектаклями театр совершил гастрольные поездки по всем частям Перовой Краснознаменной армии. К началу нового сезона 1940-1941 гг. театр осуществил постановку уже шести спектаклей: «Весна двадцать первого» Г. Штейна, «Неравный брак» братьев Тур, «Последние» М. Горького, «Гроза» и «Позд няя любовь» А. Островского, «Павел Греков» Л. Ленча.

В январе 1941 г. на гастроли по Дальнему Востоку приехал Сталинский Донбасский театр комедии. Вторжение гитлеровских войск на Украину и Донбасс сделали невозможным возвращение театра комедии на родину, и Донбасский театр остался на Дальнем Востоке. Артисты театра комедии, позднее заслуженные артисты РСФСР М.П. Светланов, Т.П. Ларина, А.А. Михалев и многие другие вошли в состав существующего в городе Уссурийске армейского театра, а Александр Семенович Ларский, руководивший Донбасским театром с 1929 г., стал художественным руководителем объединенного театра.

В годы войны отсутствие активных военных действий на территории дальневосточного региона давало возможность организации гастролей заезжих творческих коллективов, столичных театров, ансамблей. За годы войны для бойцов и командиров Красной Армии и Военно-Морского Флота мастера искусств всего Советского Союза провели 1 млн. 300 тыс. шефских концертов и спектаклей, из них полмиллиона - в условиях боевой обстановки [6].

Специфика времени определила повышенное внимание власти к театру. В ведение Политуправления РККА входила вся политиче-ски-просветительская и агитационная работа в Красной Армии и Флоте, и репертуару военного театра придавалось огромное значение, так как его основной творческой задачей являлось поднятие духа личного состава воинских частей Советской Армии.

Стоит отметить, что военно-шефская работа театральных коллективов на Дальнем Востоке страны в период 1930-х - первой половины 1940-х гг. доказала свою высокую эффективность и была одной из главных составляющих всей воспитательной работы, с помощью которой руководство страны оказывало влияние на личный состав.

Темы, звучащие в спектаклях, должны были быть близки зрителю, отражать общественные настроения, актуальные проблемы. Благодаря сценическому искусству государство внедряло социальный поведенческий стандарт «советского воина» или «простого советского человека». Поэтому наиболее яркие пьесы, входившие в репертуар военного театра Дальневосточного Военного Округа, отражают не только его жанровую специфику, но и специфику времени вообще.

Сегодня постановка военно-патриотических спектаклей снова очень актуальна. Обращаясь к военной истории, театр передает духовный опыт от одного поколения другому. События военного времени, перенесенные на сцену, глубоко воздействуют на зрителя и приобретают новые смыслы. Таким образом, сценическое искусство выполняет свою важнейшую задачу - нравственное и эстетическое воспитание человека.

Список литературы Политико-просветительская работа театра Дальневосточного военного округа в 1930-е гг.

- Ваняшова М.Г. Фирс Шишигин: люблю жить в актере//Театральная шкатулка. 2008. № 4.

- Гастроли Краснознаменного театра//Биробиджанская звезда. 18 мая 1941.

- Гостев А.Н. «Если завтра война, если завтра в поход»//Военно-исторический журнал. 2003. № 6. С. 17-22.

- Жарков В.В. Пропаганда и агитация в Красной армии в 1921-1941 гг.//Ярославский педагогический вестник. 2009. № 1. С. 197-204.

- Зайцев Ю.М. Флагман флота 1 ранга М.В. Викторов -организатор строительства Тихоокеанского флота СССР (1932-1937)//Россия на Тихом океане: роль личности в становлении российской государственности (Шестые Крушановские чтения, 2009 г.). Владивосток, 2011. С. 317-322.

- Зелов Н.С. Шефская работа мастеров искусств среди бойцов и командиров Особой Дальневосточной армии//Военная литература . -Режим доступа: http://militera.lib.ru/docs/da/sb_na_granitse_tuchi_hodyat_hmuro/07.html

- Колесниченко К.Ю. Развитие военной группировки в Приморье в 1931 -первой половине 1938 года//Военно-исторический журнал. 2016. № 4. С. 8-16.

- Краснознаменный Тихоокеанский Флот. М.: Воениздат, 1973.

- Мильбах B.C. Политические репрессии ко-мандно-начальствующего состава Рабоче-крестьянской Красной армии и Флота на востоке страны в 1936-1939 гг.: дисс.. д-ра ист. н. Иркутск, 2005.

- Очерки истории дальневосточных организаций КПСС. Хабаровск, 1982.

- Приказ № 96 начальника ДКА В.В. Пиркина от 11 декабря 1940 г.

- Театр Красной Армии//Красное знамя. Владивосток. 17 июня 1940.

- Тревога. 15 сентября 1944.

- Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная элита РККА. 1937-1941. Биографический словарь. М.: Кучково поле, 2012.