Поливная тарелка из кургана у станицы Абинская (по материалам раскопок В. Г. Тизенгаузена в Кубанской области, 1879 г.)

Автор: Дружинина И.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русские древности и позднее средневековье

Статья в выпуске: 253, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена редкой для памятников Закубанья XIII-XIV вв. находке поливной керамики из курганного могильника у станицы Абинская, исследованного В. Г. Тизенгаузеном в 1879 г. Обозначен круг аналогий. Сделано заключение о месте производства тарелки в гончарных мастерских Юго-Восточного Крыма.

Северный кавказ, закубанье, золотая орда, курганы, черкесы, поливная тарелка, керамика юго-восточного крыма

Короткий адрес: https://sciup.org/143167097

IDR: 143167097

Текст научной статьи Поливная тарелка из кургана у станицы Абинская (по материалам раскопок В. Г. Тизенгаузена в Кубанской области, 1879 г.)

Поливная посуда XIII–XV вв. является массовой и одной из самых информативных категорий находок городов Крыма, Тамани и Приазовья. На СевероЗападном Кавказе глазурованная посуда встречается преимущественно в погребальных комплексах Северо-Восточного Причерноморья ( Крамаровский , 1996. С. 97, 98. Рис. 1: 4 ; 2015. С. 275, 276. Кат. № 138, 139; Новичихин , 1996. С. 120. Рис. 1; Армарчук, Дмитриев , 2017. С. 499–512), Азово-Прикубанья ( Волков , 2002. С. 159; Чхаидзе , 2013. С. 136, 141, 142. Рис. 2: 2 ; 5; 6 – карта) и в элитарных подкурганных погребениях в окрестностях станицы Белореченская (Восточное Закубанье) ( Крамаровский , 1996. С. 97–101. Рис. 1; 2: 1, 7 ; Дружинина, Чхаидзе , 2012. С. 319; Армарчук , 2015). Находки поливной посуды золотоордынского времени в Западном Закубанье единичны ( Анфимов , 1972. С. 87; Пьянков , 2007. С. 94–97).

Цель настоящей работы – познакомить специалистов с еще одним образцом глазурованной керамики с территории Западного Закубанья.

Поливная тарелка обнаружена в 1879 г. В. Г. Тизенгаузеном в одном из курганов, исследованных в окрестностях станицы Абинская, которые «содержали в себе только позднейшие мусульманские могилы XIII и XIV вв.» (ОАК за 1878–1879 гг. С. XLII).

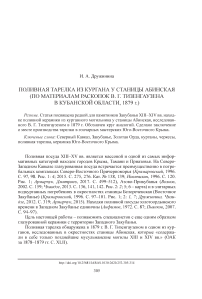

Рис. 1. Поливная тарелка из кургана у станицы Абинская

В настоящее время находка хранится в фондах Государственного исторического музея (Оп. 399. № 80). Тарелка (рис. 1; 2) имеет диаметр 18,7 см, высоту – 5,3 см, декорирована в технике сграффито.

Бортик отогнут наружу под углом 45°, отделен от внутренней части тулова маленьким валиком и профилирован кольцевыми желобками. Тарелка сформована на тонком дне, после чего на нее насадили заготовку поддона. Формовочная масса однородная, насколько это позволяют увидеть небольшие сколы. Обжиг сквозной, равномерный, поверхность светло-коричневого цвета, на ее внешней стороне хорошо заметно ангобирование.

Покрытие поливой одностороннее. Сохранность поливы хорошая. На внутренней стороне поверхности дна след от треножника. Полихромная расцветка в оттенках салатного, темно-зеленого, желто-зеленого и коричневого цвета совпадает с деталями орнамента сграффито. Композиция декора сочетает центральный остроконечный овал и стилизованные растительные элементы. Бортик украшен сплошной линией из петель, подсвечен пятнами подглазурной росписи желто-зеленого цвета. Полива на внешней стороне бортика салатного цвета.

Подобную посуду исследователи относят к группе изделий Юго-Восточного Крыма ( Волков , 1992. С. 9, 10; Масловский , 2012. С. 99. Рис. 140: 1 ). Способ

Рис. 2. Поливная тарелка из кургана у станицы Абинская: вид сверху и снизу

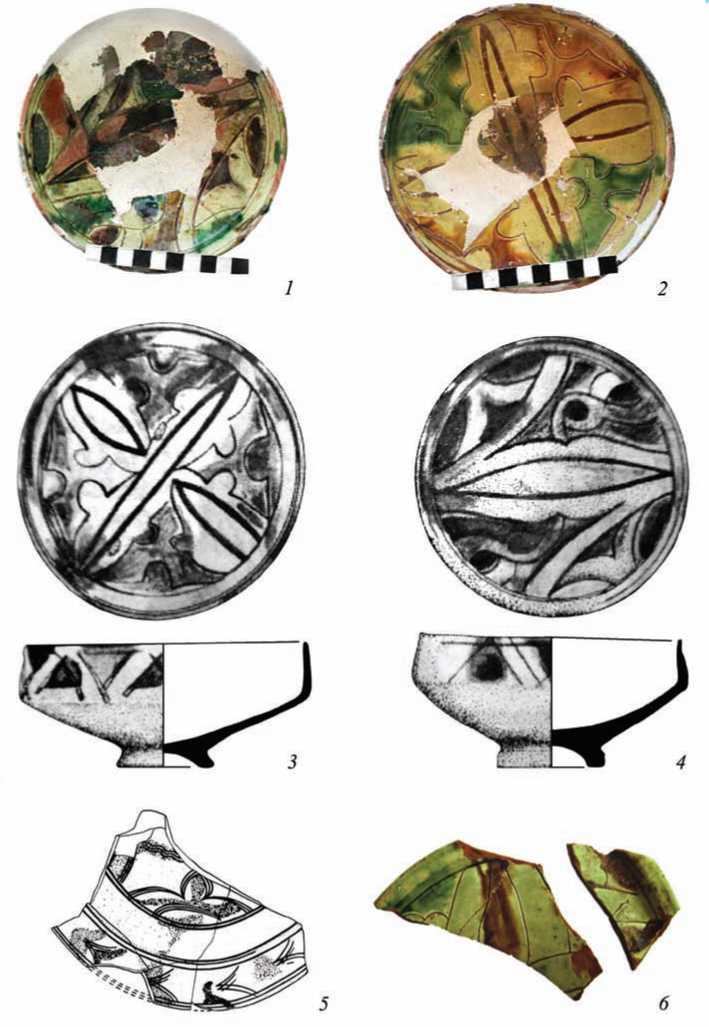

Рис. 3. Аналогии орнаменту

1, 2 – Азов, ул. Московская, 7, Я-21 (по: Масловский , 2017. С. 470, 480. Рис. 22: 4, 6 ); 3, 4 – Азов, ул. Московская, 7, Я-6 (по: Белинский, Масловский , 1998. С. 212. Рис. 11: 2, 3 ); 5 – Мангуп (по: Герцен, Науменко , 2005. С. 274. Рис. 10); 6 – г. Аю-Даг (по: Тесленко и др. , 2017. С. 190. Рис. 19: 5 )

Рис. 4. Аналогии орнаменту

1–4 – Восточное Средиземноморье (по: Talbot , 1966. P. 219. Сat. No. 7–10. Figs. 9–12)

изготовления поддона, а также светлые тона глазури позволяют отнести находку к продукции гончарного ремесла Каффы или Солдайи ( Масловский , 2017. С. 456, 457). Ближайшие аналогии по форме и орнаменту выявлены в материалах XIV в. в Судаке, в том числе в гончарных печах ( Баранов , 1991. С. 111, 112. Рис. 5: 1, 3 ), на Мангупе ( Герцен, Науменко , 2005. С. 162, 273, 274. Рис. 9; 10), в материалах поселения на г. Аю-Даг ( Тесленко и др. , 2017. С. 190, 254. Рис. 19: 5 ), в Азаке ( Белинский, Масловский , 1998. С. 209–219. Рис. 11: 2–3 ; Маслов ский , 2012. С. 415. Рис. 149: 4 ; 157: 5, 7 ; 167: 4–7 ; 2017. С. 470, 480. Рис. 12: 5, 7 ; 22: 4, 6 ), тот же орнаментальный мотив – на монохромной керамике XIV в. из Херсонеса ( Романчук , 2003. С. 68, 69. Табл. 51: 168 ). Керамика с подобным орнаментом получает распространение с третьей четверти XIV в. ( Масловский , 2017. С. 486) (рис. 3).

Прототипом декора этой керамики, возможно, является серия полихромной посуды XIII–XIV вв. с орнаментом сграффито, зеленой и коричневой поливой по белому ангобу из Восточного Средиземноморья ( Talbot , 1966. P. 219. Сat. No. 7–10. Figs. 9–12) (рис. 4).

Обстоятельства обнаружения тарелки в подробностях неясны, но археологический контекст восстанавливается. Оценивая результаты своих раскопок по большей части разграбленных и не интересных ему позднесредневековых курганов как «Абинские неудачи», В. Г. Тизенгаузен не оставил подробного описания памятника в научном отчете, однако важные детали, уточняющие особенности обряда, в соответствии с которым были совершены абинские погребения, исследователь изложил в шутливой Элегии, сочиненной в подражание М. Ю. Лермонтову ( Тизенгаузен , 1910. С. 84, 85):

И гадко, и скверно, и не с кем беседу повесть В несносном и скучном Абине!

Так стану же с горя хоть вирши я плесть И петь о хандре и о сплине.

Ведь вздумал сам черт подшутить надо мной, Зазвав на раскопки в Абину,

Как будто уж нет у нас глуши другой, Где можно искать мертвечину.

Не видел я, правда, еще до сих пор Худого в курганах Абина.

Но часто уж снятся грабитель и вор И гнусная, древняя мина.

Мне чудятся груды истлевших костей На смех и забаву Абина, Обломочки бронзы и ржавых гвоздей Да дно от простого кувшина.

А углей-то, углей! Их хватит на год

На все самовары в Абине:

Бежит отовсюду к курганам народ

Дивиться проклятой картине.

Увы, коли сбудутся все эти сны, Придется мне в мерзком Абине Рыдать об истраченных деньгах казны, О собственной горькой судьбине.

Месторасположение могильника в Закубанье, в долине реки Абин, такие обрядовые признаки, как подкурганные ингумации, большое количество угля в погребениях, находки гвоздей, указывающие на захоронения в гробах, а также коллекция погребального инвентаря, находящаяся на хранении в Государственном историческом музее, позволяют относить раскопанные В. Г. Тизенгаузеном комплексы к числу черкесских курганов.

Помимо поливной тарелки, в погребениях у станицы Абинская был обнаружен шестопер, имеющий прямые ближневосточные и балканские аналогии, навершие боевого знамени (гротик) ( Дружинина , 2017. С. 99–101, 104. Рис. 1: 1, 4 ), зеркала: с арабской надписью, растительным орнаментом и неорнаменти-рованное, наконечник пики, серп, наградные серебряные чаши, височные кольца в полтора оборота. Наличие этих предметов в одном могильнике указывает на датировку памятника – XIV в., а также на принадлежность части захоронений представителям местной элиты, состоявшим на военной службе у монголов.

Список литературы Поливная тарелка из кургана у станицы Абинская (по материалам раскопок В. Г. Тизенгаузена в Кубанской области, 1879 г.)

- Анфимов Н. В., 1972. Археологические памятники нижнего течения рек Марта, Пчаса и Псекупса (По материалам исследований Адыгейского научно-исследовательского института 1954 и 1955 гг.)//Сборник материалов по археологии Адыгеи. Т. III. Майкоп: Адыгейское кн. издво. С. 79-98.

- Армарчук Е. А., 2015. Поливная посуда из Белореченских курганов XIV-XV вв. (Северный Кавказ)//РА. № 2. С. 120-135.

- Армарчук Е. А., Дмитриев А. В., 2017. Поливная посуда XIII-XIV веков из Северо-Восточного Причерноморья//Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. 2. Казань; Кишинев: Stratum Plus: Университет «Высшая антропологическая школа». С. 499-512.

- Баранов И. А., 1991. Застройка византийского посада на участке Главных ворот Судакской крепости//Византийская Таврика/Отв. ред. П. П. Толочко. Киев: Наукова думка. С. 101-121.

- Белинский И. В., Масловский А. Н., 1998. Типологическая характеристика материалов раскопок участка золотоордынского Азака (г. Азов, ул. Московская, 7)//Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Вып. 15:...в 1995-1997 гг. Азов: Азовский краевед. музей. С. 179-251.

- Волков И. В., 1992. Керамика Азова XIV-XVIII вв. (Классификация и датировка): автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 26 с.

- Волков И. В., 2002. Адыгские памятники Ачуевского мыса//МИАК. Вып. 2. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 158-160.

- Герцен А. Г., Науменко В. Е., 2005. Поливная керамика из раскопок цитадели Мангупа//Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Киев: Стилос. С. 257-287.

- Дружинина И. А., 2017. Шестопер из кургана у станицы Абинская (по материалам раскопок В. Г. Тизенгаузена в Кубанской области, 1879 г.)//Военная археология: древнее и средневековое вооружение Евразии/Ред. А. Г. Ситдиков. Казань. С. 99-107. (Археология евразийских степей; № 5.)

- Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н., 2012. Погребение знатного адыгского воина из кургана Асран//Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения: материалы междунар. науч. конф. (Махачкала, 23-28 апреля 2012 г.). Махачкала: Мавраевъ. С. 319-320.

- Крамаровский М. Г., 1996. Три группы поливной керамики XIII-XIV вв. из Северного Причерноморья//Византия и византийские традиции/Ред. В. Н. Залесская. СПб.: ГЭ. С. 96-116.

- Крамаровский М. Г., 2015. Кувшины. Каталог, № 138-139//«Подарок созерцающим». Странствия Ибн Баттуты: каталог выставки/Науч. ред. А. Д. Притула. СПб.: ГЭ. С. 275-276.

- Масловский А. Н., 2012. Керамический комплекс низовьев Дона в XI-XV вв.: типология и хронология: дис.... канд. ист. наук. М.: Архив ИА РАН. Р-2.

- Масловский А. Н., 2017. Восточнокрымский поливной импорт в золотоордынском Азаке. Вопросы хронологии//Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Т. 2. Казань; Кишинев: Stratum Plus: Университет «Высшая антропологическая школа». С. 455-489.

- Новичихин А. М., 1996. Материалы эпохи позднего средневековья из могильника на р. Куматырь//Историко-археологический альманах. Вып. 2. Армавир; М.: Армавирский краевед. музей.С. 119-122.

- ОАК за 1878-1879 гг. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1881. LXVIII, 186 с.

- Пьянков А. В., 2007. Поливной кувшин из погребения знатного адыга у х. Суповского в Адыгее//Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X-XVIII вв.: II междунар. науч. конф. Ялта: ИА НАНУ: ИА РАН. С. 94-97.

- Романчук А. И., 2003. Глазурованная посуда поздневизантийского Херсона. Портовый район. Екатеринбург: Волот. 224 с. (Античная древность и средние века.)

- Тесленко И. Б., Лысенко А. В., Майко В. В., Семин С. В., 2017. Новое поселение XIV-XV вв. у западного подножия г. Аю-Даг (Южный Крым)//ИАК. Вып. V. Симферополь: ИП Бровко А. А. С. 172-196, 242-285.

- Тизенгаузен В. Г., 1910. Элегия (Посвящается всем любителям рифмоплетства)//Известия Таврической Ученой архивной комиссии. № 44. Симферополь. С. 84-85.

- Чхаидзе В. Н., 2013. Две группы византийской поливной керамики XIII-XIV вв. из раскопок Таманского городища//Историко-археологический альманах. Вып. 12. Армавир; Краснодар; М.: Армавирский краевед. музей. С. 134-145.

- Talbot Rice D., 1966. Late Byzantine Pottery at Dumbarton Oaks//The Dumbarton Oaks Papers. Vol. 20. Washington. P. 209-231.