Поляризация корпоративного капитала в условиях глубоких технологических преобразований

Автор: Брижак Ольга Валентиновна, Буянова Марина Эдуардовна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Экономическая теория

Статья в выпуске: 1 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Технологические преобразования современной системы экономики обусловлены качественными преобразованиями материально-технической основы производства с помощью компьютерной техники и системы Интернет, которая является глобальным информационным ресурсом и отраженной формой всеобщих производительных сил, создаваемых и используемых коллективно. Информационные технологии, применяемые в процессе управления предприятием, позволяют преобразовать организационную структуру экономических отношений в сетевую форму. В статье раскрывается сущность поляризации корпоративного капитала в условиях глубоких технологических сдвигов. Обращается внимание на корпоративную и сетевую формы организации экономических отношений. Авторами раскрывается виртуальный компонент усиливающейся поляризации корпоративного капитала и его фиктивной формы. Специфика его виртуальной формы приобретает в корпорациях сетевого типа новое качественное основание, формируя условия для ускорения фиктивных трансакций с помощью интернет-технологий. В результате глобального обобществления и информатизации капитала происходит сращивание корпоративной и сетевой форм, при котором образуется тотальный рынок корпоративных сетей. В статье показано, что в корпоративном секторе российской экономики такое взаимодействие ослаблено, а масштабность сетевой формы недостаточна, следовательно, движение указанного противоречия осуществляется не по пути синтеза, а по пути поляризации. В экономической системе России реализуется сценарий заторможенного преобразования корпоративного капитала и способа его встраивания в систему экономики. Авторами в качестве источника дополнительных ресурсов развития в условиях низкой инвестиционной привлекательности предложено использование возможностей воспроизводства фиктивного капитала, восстановление общественного доверия к национальному финансовому рынку, проведение протекционистской политики, импортозамещения и реиндустриализации.

Корпоративный капитал, корпоративная структура, сетевая форма организации, экономические отношения, поляризация, заторможенное развитие, сырьевая экономика, реиндустриализация, протекционизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14971277

IDR: 14971277 | УДК: 330(075.8) | DOI: 10.15688/jvolsu3.2018.1.3

Текст научной статьи Поляризация корпоративного капитала в условиях глубоких технологических преобразований

DOI:

Процессы масштабных технологических преобразований, совершаемые как на мировом, так и на национальном уровне, демонстрируют утверждение шестого уклада, инициируя соответствующие инновации в области организации хозяйственных отношений, институциональной среде, в новых формах социально-экономического развития [5]. Последствия воздействия научно-технологических трансформационных процессов на движение корпоративного капитала формируют основу для ускорения глобальных постиндустриальных преобразований и перехода к новой экономической реальности, отличной от условий функционирования индустриальной экономики. Формирующаяся система глобальной экономики и ее компоненты в динамично возрастающем потоке преобразований распадаются на части целостной системы, нарушаются связи, в них нарастает несогласованность и несоответствие, что подрывает системное качество входящих в эти связи элементов и актуализирует задачу восстановления указанных системных связей. Научно-техническая революция обусловила качественное преобразование производительных сил и кардинально изменила материально-техническую основу производства с помощью компьютерной техники и мировой системы Интернет, которая является глобальным информационным ресурсом и отраженной формой всеобщих производительных сил, создаваемых и используемых только коллективно.

Так, доля «информационной индустрии в России на современном этапе составляет 3,3 % ВВП. В большинстве развитых стран этот показатель находится на уровне 5 %, в Великобритании, Ирландии, Кореи, США, Японии составляет 7 %. Доля IT-индустрии в ВВП России на период 2016 года составила 2,9 %. Объем валовой добавленной стоимости в реальном выражении достиг 2 265 млрд руб., прирост по сравнению с 2010 г. в постоянных ценах – 19 % (в 2,7 раз выше, чем прирост ВВП), по сравнению с 2015 г. – снижение на 5 %. Среди зарубежных стран наиболее высока доля информационного сектора в ВВП в Республике Корея (11 %), Японии, Швеции, США – 6–7 %, сопоставимая с Россией (3,3– 3,5 %) – в Польше, Норвегии, Греции» [11].

Обратим внимание на организационные параметры современных технологических преобразований, так как в них происходит раздвоение экономических форм организации на корпоративный и сетевой. Корпоративная форма организации экономических отношений основана на институционализации поведения агентов с присущими им внутренними противоречиями. Сетевая форма организации экономических отношений в отличие от корпоративной является результатом социализации хозяйственной деятельности, в результате которой происходит всестороннее преобразование технологического базиса производства на основе внедрения компьютерных технологий.

Виртуализация, затрагивая экономические отношения в сфере производства, приводит к усиливающейся поляризации корпоративного капитала и его фиктивной формы. Специфика его виртуальной формы приобретает в корпорациях сетевого типа новое качественное основание, формируя условия для ускорения фиктивных трансакций с помощью интер-нет-технологий. В сетях переливаются потоки информации, реализуются экономические интересы, формируется новое знание. Постиндустриальные корпорации существенно меняют свои очертания и напоминают высокотехнологичную креативную рассеянную мануфактуру. Каждый из работников в этой огромной сети может находиться удаленно, будучи связан через Интернет с единой корпоративной структурой, и осуществлять разработки, не требующие специального оборудования или сложной системы финансовых операций. Этот новый тип сетевой кооперации рождает новый феномен – феномен «сетевой фирмы» (М. Кастельс) [9], то есть структуры, при которой каждый раз под новый крупный заказ фирма по-новому строит конфигурацию производства, иногда выходя за рамки одной корпорации, а прежний тип управления и власти – технократию – сменяет «меритократия» (Д. Белл) [1]. М. Кастельс, изучая экономику сетевых структур, утверждает, что «жизнь глобального капитала все меньше и меньше зависит от конкретного труда и все больше и больше от накопленного объема труда как такового, которым управляет небольшой мозговой центр, обитающий в виртуальных дворцах глобальных сетей» [9].

Если у Маркса в «Капитале» существует постановка проблемы технологической границы корпоративного капитала, основанной на кооперации, внутрифирменном разделении труда и взаимодействии различных фирм [12], то с появлением информационных технологий и сетевых систем эта граница начинает размываться. Сетевая корпорация показывает проблему размывания границы корпорации и диффузии макро- и микроуровней, что становится реалией для новой экономики. В информационном обществе «все зависит от быстроты ответа на запросы глобального рынка и адаптивности, значит сети в нем важнее всего» [9]. Такая гибкая модель сетевой организации является процессом, обусловленным, с одной стороны, новыми технологическими задачами, а с другой – новыми формами поиска эффективного использования человеческого потенциала работников.

Вместе с тем обобществление производительных сил и развитие всеобщего творческого труда не гарантирует общественный контроль над современными высокими технологиями и технологиями создания и функционирования сетей и равный доступ к ним. Как правило, обладателями прогрессивных знаний и инноваций являются страны с развитой рыночной экономикой, оказывающие воздействие на уровень доходности и отдачи от инвестиций, а также контроль над воспроизводством знаний.

Сетевизация экономических отношений воспроизводит особые виртуальные формы данных отношений, погружая в виртуальную реальность хозяйственную действительность. С одной стороны, виртуализация ослабляет причинно-следственные связи в реальном секторе экономики и формирует разрыв между ним и финансовым рынком. Виртуализация становится своего рода замещением реальности ее симуляцией, то есть образом реальности. С другой стороны, она отражает объективные процессы эволюционного движения, то есть переход из одной формы в другую с наибольшим потенциалом, принимая мнимое качество образа базовой формы действительно существующей. «Виртуальная реальность превращает традиционные организации в корпоративные бизнес-системы с элементами потоков работ. Сформировавшееся виртуальное коммуникационное пространство делает неактуальными требования традиционных организаций (табельный учет, своевременный приход на работу), меняет ее структурные аспекты, позволяя заказчику принимать непосредственное участие в работе организации в сетевой доступности» [10].

В таблице проанализированы условия взаимодействия и развития корпоративной и сетевой форм организации экономических отношений в среде новой экономики – экономике знаний и информации.

В дополнение к приведенной таблице надо сказать, что сетевая форма организации экономики не отрывается от реального производства, а органично интегрирована в него во всем богатстве креативных продуктов и знаний, востребованных материальным производством и инвестиционным спросом [9]. Особое значение в инвестиционном процессе имеет фиктивный капитал, связывающий между собой корпоративную и сетевую экономику.

Продолжим политико-экономическое исследование указанных форм экономических отношений, взяв за основу работы А.В. Буз-галина и А.И. Колганова. Авторы определяют корпоративный капитал как территорию репродуктивного труда, а сетевые связи – как территорию творческой деятельности [5, c. 141–153], продолжая идеи К. Маркса о труде в обществе [13] и теорию креативного класса Р. Флориды [17]. «Реальностью современных тенденций противоречивого развития глобального обобществления и информационных технологий является сращивание корпоративной и сетевой форм, образующее корпоративные сети, контролирующие рынок или рынок тотальной власти корпоративных сетей, где место отдельных обособленных единиц занимают аморфные, врастающие друг в друга сети, причем действующие в большинстве случаев либо вне материального производства, либо в “превратном (бесполезном) секторе” экономики (финансовый, бюрократический, военно-промышленный и т. д.)» [4, с. 149]. Современные постиндустриальные трансформации формируют зоны инновационных центров и периферии в глобальной экономике, где по-разному, на различных скоростях и полюсах осуществляются научно-технологические преобразования, поляризуя указанные формы организации корпоративного капитала [15; 16].

В результате поляризации экономических отношений в странах центра технологических преобразований происходит формирование сетевой надстройки над корпоративным капиталом, при этом усиливается манипулятивный контроль корпоративного капитала.

В странах, находящихся на периферии технологического прогресса, срабатывает эффект сдерживания процесса соединения корпоративной и сетевой форм организации экономических отношений ввиду их заторможенного формирования и распространения [5]. Стратегическая линия развития российской экономики ориентирована на рентный компонент от производства и продажи сырьевых ресурсов, что ослабляет соединение корпоративных и сетевых форм организации экономических отношений и усиливает технологическую зависимость. Ключевой проблемой является спрос на инновации, а также его неэффективная структура – избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных разработок и имитация российской инновационной системы, ориентированной на заимствование готовых технологий, а не на создание собственных прорывных инноваций. Среди стран ОЭСР Россия занимает последнее место по доле передовых компаний новаторов. Таких среди российских инновационно активных предприятий насчитывается всего 16 % по сравнению, например, с 55 % в Дании и Финляндии [8].

Сказанное выше свидетельствует о наличии системного барьера на пути увеличения сетевых структур в отечественной экономике из-за низкого спроса на инновации. Про-

Таблица

Корпоративная и сетевая формы организации экономических отношений в условиях новой экономики

|

Критерии типизации |

Формы организации отношений |

|

|

Корпоративная |

Сетевая |

|

|

Базовое условие |

Капитализация |

Наполнение знаниями |

|

Сфера доминирования |

Индустриальное производство |

Сфера услуг |

|

Разновидность производства |

Массовое |

Индивидуальное |

|

Производственная функция: преобладающие факторы |

Технология, организация |

Информация, знания |

|

Связь между производством и потреблением |

Косвенная |

Прямая интерактивная |

|

Продвижение продуктов на рынок |

Маркетинг-индустрия |

Сетевой маркетинг |

Примечание. Составлено авторами.

тиворечия развития постиндустриальных тенденций и изменения в технологиях материального производства, их геоэкономическом распределении утвердили важность проведения политики реиндустриализации – развития нового качества материального производства, снимающего ограничения как классического индустриализма, так и господствовавших в последние десятилетия неолиберальных форм постиндустриальных тенденций. Для российской экономики, где корпорации играют определяющую роль в стратегически важных отраслях и где до сих пор относительно низок уровень инновационной активности и социальной ответственности этой подсистемы национальной экономики, реиндустриализация стала жизненно необходимой [7].

Результаты анализа выборки крупных корпораций отечественной экономики показывают неустойчивое возвышение сетей над базисом большинства сырьевых корпораций и деградацию индустриального комплекса корпоративной формы организации экономических отношений. Данные эмпирического анализа показателей индустриального спада показывают ситуацию в станкостроении. Уровень производства станков в России упал до 3,2 тыс. штук в 2012 г. по сравнению с 129,8 тыс. штук в 1990 году. В 2012 г. Россия продала 307 промышленных роботов, а Германия 14 500, количество эксплуатируемых на 10 тыс. занятых в промышленности в Южной Корее составило 396 единиц, в Японии – 332, в Германии – 273, а в России – всего два. Пришли в упадок многие высокотехнологичные отрасли. Так, при сравнительно небольшом (на 18,1 %) спаде в производстве стали производство высокотехнологичных видов проката и других конструкционных материалов из стали сократилось в 3–8 раз [2].

Индустриальная деградация – один из главных результатов поляризации корпоративного капитала в странах, находящихся на периферии социально-экономических преобразований. Необходимо активизировать взаимодействие и синтез корпоративной и сетевой форм организации экономических отношений и повысить значимость сетевой формы организации.

Так как в корпоративном секторе российской экономики такое взаимодействие ослаб- лено, а масштабность сетевой формы недостаточна, то и движение указанного противоречия осуществляется не по пути синтеза, а по пути поляризации. В экономической системе России реализуется сценарий заторможенного преобразования корпоративного капитала и способа его встраивания в систему экономики.

Если немногие российские высокотехнологичные сетевые структуры стремятся основательно встроиться в центральную (ядерную) зону глобальной экономики и извлечь из этого дополнительные преимущества, то сырьевые корпорации ограничиваются встраиванием в периферийную зону глобальной экономики.

Проведенное исследование крупнейших компаний – лидеров в отраслях промышленности показало размеры вложения в инновационное развитие корпораций: «Алроса» – 2,7 млрд руб., «Евраз» – 1,5 млрд руб., «РЖД» – 1,1 млрд руб., «Энергия» – 103,8 млн рублей. По отношению к выручке от продаж соответствующих компаний это очень низкий уровень инвестиций – 1,3 %, 0,3 %, 0,1 %, 0,3 % соответственно [3].

При сравнении с величиной средств, вкладываемых в инновации, российские компании значительно отстают от крупнейших зарубежных компаний. Например, удельный вес компаний, осуществляющих технологические инновации за период с 2008 г. по 2012 г. на уровне высокого удельного веса компаний Бразилии 62,5 %, Бельгии 51,4 %, завершая Венгрией – 20,1 % и Латвией – 16,2 % и России – 8,0 %, в 2008 г. для России изменился ненамного – в 2012 г. составил 9,1 %. Тогда как наибольший удельный вес определился для ЮАР – 65,4 %, Германии – 64,2 %, Румынии – 14,3 %, Мексики – 10,2 % [9].

Вышеизложенное в части инновационных вложений крупнейших российских корпораций промышленности характеризует серьезную проблему в перспективах их прогрессивного развития.

Соответственно, доминирование в отечественной экономике корпоративных структур, интегрированных в периферийную зону глобальной экономики, запускает следующие процессы:

– вытеснение из экономики корпораций, занимающихся разработкой технологий и выпуском продуктов машиностроения;

– фиксация малоперспективной модели квазиразвития [13].

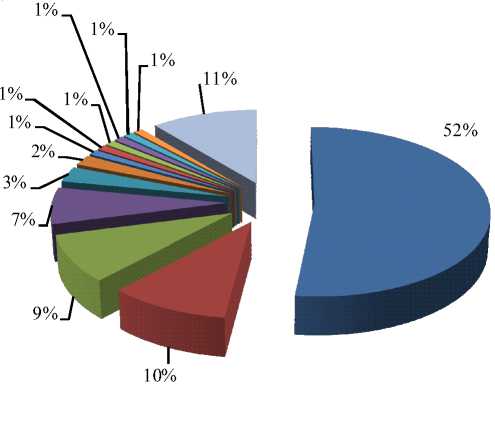

Структура участия 600 крупнейших корпораций России в формировании ВВП представлена на рисунке.

Данные на рисунке иллюстрируют довольно низкую долю не только высокотехнологичных корпораций в ВВП, но и продуктов с долей добавленной стоимости, потому что попытка импортозамещения обернулась ростом производств, ориентированных на примитивные технологии и применение ручного труда.

В российской экономике формируется разрыв в инвестиционной привлекательности поляризованных субъектов корпоративного капитала. Сетевые структуры новой экономики притягивают к себе дополнительный капитал, а корпоративные структуры сырьевой экономики отталкивают его от себя. Здесь ослабляются и зачастую полностью затухают проникающие из внешней среды импульсы постиндустриальных преобразований. Вместе с тем корпоративный капитал ряда секторов такой экономики вынужден выходить на мировые рынки, конкурировать, формировать необходимые преимущества. Возникают зоны нового роста, генерирующие импульсы преобразований и адресующие их существующей системе социально-экономических отношений. Корпоративный капитал начинает маневрировать, изменяется сам и обусловливает системные изменения; однако данный процесс может протекать вяло, охватывая длительный период, или вообще угасать, если система социально-экономических отношений отчуждена от преобразований и остается качественно неизменной.

За последние годы в конформировании развития корпоративного капитала возник новый фактор – противоречия развития постиндустриальных преобразований и изменения в технологиях производства, их пространственном распределении привели к осмыслению необходимости реиндустриализации национальной экономики, позволяющей создать качественно новую индустриальную базу, способную обеспечить технологические потребности постиндустриальных преобразований [6]. Старая промышленность, отвечавшая потребностям централизованной экономики, была обрушена в ходе рыночных преобразований, но торгово-развлекательные центры и жилищные комплексы, возведенные на оставшихся после нее инфраструктурных площадках, не могут стать связующим звеном между индустриальным и постиндустриальным строем общественной жизни. Для обеспечения стратегической конкурентоспособности корпоративного капитала реиндустриализация стала жизненно необходимым процессом [7].

-

■ Промышленность

-

■ Банки

-

■ Розничная торговля

-

■ Транспорт и логистика

-

■ Телекоммуникации и связь

-

■ Инжиниринг

-

■ Строительство

-

■ Энергосбытовая деятельность

-

■ АПК

-

■ Информационнные технологии

-

■ Страхование

-

■ Сервисные компании

-

■ Оптовая торговля

Рисунок. Доля выручки 600 крупнейших корпораций к ВВП за 2015 г. в России по отраслям, % Примечание . Составлено авторами по: [3].

Политика реиндустриализации и инструменты ее реализации позволят преодолеть негативную поляризацию корпоративного капитала. Система экономики должна быть готова к их осуществлению, для чего востребовано воссоздание технологических промышленных комплексов на новой основе [14; 15].

Источником дополнительных ресурсов развития в условиях низкой инвестиционной привлекательности является использование возможностей воспроизводства фиктивного капитала и восстановление общественного доверия к национальному финансовому рынку, подорванного в последние годы реформ. Если такие возможности будут реализованы, то это приведет к расширению сбережений и эффективной трансформации их в инвестиции. Соответственно, при проведении реиндустриализации необходим строгий общественно-государственный контроль над инвестиционным процессом.

В заключение подчеркнем, что воссоздание промышленного производства на новой технологической базе российской экономики приведет к эффективному взаимодействию и соединению сетевых и корпоративных форм экономических отношений, трансформируя вертикальных механизмов в сетевые механизмы, отличающиеся большей адаптивностью.

Список литературы Поляризация корпоративного капитала в условиях глубоких технологических преобразований

- Белл, Д. Социальные рамки информационного общества/Д. Белл//Новая технократическая волна на Западе. -М.: Прогресс, 1986.

- Бодрунов, С. Д. Ресурсные преимущества России как основа высокотехнологичного экономического роста/C. Д. Бодрунов//Экономическое возрождение России. -2014. -№ 4 (42). -С. 24-31.

- Брижак, О. В. Вклад отечественных корпораций в развитие национальной экономики: монография/О. В. Брижак. -Москва: ТЕИС, 2016. -152 с.

- Бузгалин, А. В. Глобальный капитал. В 2 т. Т. 1/А. В. Бузгалин, А. И. Колганов. -М.: ЛЕНАНД, 2015. -912 с.

- Глазьев, С. Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов/С. Ю. Глазьев//Вопросы экономики. -2009. -№ 3.

- Губанов, С. С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция/С. С. Губанов. -М.: Книжный мир, 2012.

- Ермоленко, А. А. Концепт конформизма: новые возможности в исследовании трансформации экономических отношений/А. А. Ермоленко, О. В. Брижак//TERRA ECONOMICUS. -2017. -№ 3. -С. 92-105.

- Индикаторы инновационной деятельности: 2014: стат. сб. -М., 2014. -472 с.

- Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура/М. Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. -М.: ГУ ВШЭ, 2000. -608 с.

- Клочко, Е. Н. Сектор виртуальных услуг в современной экономике сервиса: функциональное содержание, принципы управления, социальная инфраструктура/Е. Н. Клочко. -Краснодар: ЮИМ, 2012.

- Ковалева, Г. Г. Информационная индустрия в России/Г. Г. Ковалева, М. А. Кевеш. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: issek.hse.ru. -Загл. с экрана.

- Маркс, К. Капитал/К. Маркс. -М.: ИПЛ, 1978. -Т. 3, ч. 2.

- Маркс, К. Экономическо-философские рукописи/К. Маркс, Ф. Энгельс//Сочинения/К. Маркс, Ф. Энгельс. -М.: Политиздат, 1974. -Т. 42.

- Нижегородцев, Р. Экономика инфляционного разрыва/Р. Нижегородцев//Альтернативы. -2012. -№ 3. -С. 141-151.

- Нуреев, Р. М. Периферия мирового хозяйства/Р. М. Нуреев//Terra economicus. -2014. -№ 1.

- Рязанов В.Т. (Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика, 2016. 695 с.

- Флорида, Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее/Р. Флорида. -М.: КлассикаXXI, 2007. -355 с.