Полярографический контроль кровоснабжения тканей при лечении переломов костей голени

Автор: Щуров И.В., Бойчук С.П., Щуров В.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Методом полярографии с открытыми игольчатыми датчиками и чрескожной полярографии обследованы в процессе лечения по Илизарову различные группы больных с переломами костей голени. Обнаружено, что при закрытых винтообразных переломах по мере увеличения тяжести повреждения снижается скорость капиллярного кровотока и утилизации кислорода в тканях. При закрытых винтообразных переломах со смещением отломков до 75 % поперечника кости возрастают, а при больших смещениях, так же как при оскольчатых и открытых переломах, снижаются показатели упругости мышц, объёмной скорости кровотока голени и напряжение кислорода в тканях.

Лечение переломов, кровоснабжение голени, оксигенация тканей

Короткий адрес: https://sciup.org/142121090

IDR: 142121090

Текст научной статьи Полярографический контроль кровоснабжения тканей при лечении переломов костей голени

Использование различных методик исследования микроциркуляции при лечении по методу Илизарова больных с переломами костей конечностей дает неоднозначный ответ на вопрос о состоянии кровоснабжения тканей. В то время как увеличиваются температура тканей и объёмная скорость кровотока поврежденной конечности [3], реографический индекс, отражающий колебания электрического сопротивления тканей, свидетельствует о существенном снижении пульсового кровенаполнения артерий [2]. В.Е. Удальцов выделил 4 типа кислородного режима в тканях: когда показатели не отличаются от таковых у здоровых, гипероксический, гипок- сический и режим критической гипоксии [1].

Для количественной оценки с помощью метода полярографии влияния различных факторов на кислородный режим в тканях конечностей важно иметь стандартизированную методику лечения и различные варианты методики исследования (с помощью открытых платиновых электродов внутрикожного и чрескожного определения напряжения кислорода).

Цель исследования - определение кислородного режима в тканях при различных переломах костей голени в условиях лечения больных методом чрескостного компрессионного остеосинтеза.

ОБЪЁМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОУВАНИЯ

Метод полярографического определения напряжения кислорода основан на оценке смещения потенциала электрода при изменении концентрации ионов в электрохимической системе «электрод-ткань». Нами использован полярографический анализатор РА-2 (Чехия) с открытыми платиновыми индикаторными электродами в виде иглы диаметром 0,2 мм, которые после калибровки вводились в подкожную клетчатку стопы. Большое значение имеет правильная трактовка изменений уровня парциального напряжения кислорода (рО2)

в тканях. Снижение рО2 может происходить как вследствие снижения его доставки по сосудам, так и повышенного потребления в тканях. Поэтому дополнительно проводятся кислородная проба с минутным вдыханием чистого кислорода, ишемическая проба с окклюзией приносящих артерий до появления мраморного рисунка кожи и определением времени исчерпания запаса кислорода (сек). Кроме того, проводится проба с вдыханием водорода из мешка с газом и последующим определением скорости вымывания водорода из тканей (ре- доксиметрический способ оценки тканевого кровотока). Дополнительно определялись объёмная скорость кровотока голени методом окклюзионной плетизмографии по Уитни и тонус икроножной мышцы методом миотонометрии.

Обследованы 25 больных в возрасте от 15 до 60 лет с закрытыми винтообразными переломами костей голени в условиях лечения по методу Илизарова. Тяжесть повреждения оценивали по величине смещения отломков большеберцовой кости по ширине. При явке на контрольный осмотр исследования повторены в различные сроки

(до года и более года) после окончания лечения.

Кроме того, у 32 больных с закрытыми винтообразными (15 чел.), закрытыми оскольчатыми (9 чел.), а также открытыми переломами костей голени (8 чел.) в условиях лечения по Илизарову методом чрескожной полярографии (прибор фирмы «NOVAMETRIX», США) определялось напряжение кислорода и углекислого газа в кожных покровах нижней конечности. В качестве контрольной обследована группа практически здоровых людей разного возраста (130 чел. в возрасте от 3 до 60 лет).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

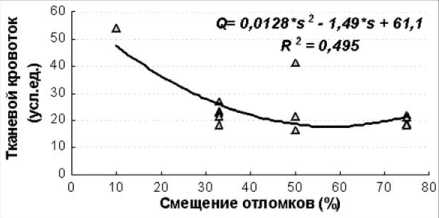

У больных с закрытыми винтообразными переломами проанализировано влияние степени смещения при травме отломков большеберцовой кости по ширине относительно друг друга на скорость тканевого кровотока. Оказалось, что с увеличением смещения отломков до 33-50 % от ширины диафиза большеберцовой кости скорость тканевого кровотока голени снижалась (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость скорости тканевого кровотока от величины смещения костных отломков при травме

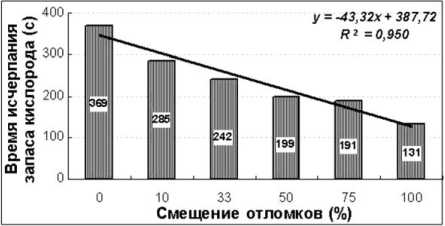

Рис. 2. Зависимость времени исчерпания запаса кислорода в тканях при проведении ишемической пробы от степени смещения отломков

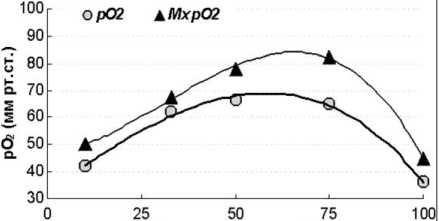

Данное заключение о неблагоприятном влиянии увеличения тяжести травмы на кислородный режим в тканях подтверждается и при анализе времени исчерпания запаса кислорода в тканях при ишемической пробе (рис. 2). Замедление метаболических процессов в тканях при увеличении тяжести повреждения приводит к тому, что при существенных смещениях отломков в тканях отмечаются сравнительно более высокие значения напряжения кислорода и максимального напряжения кислорода (рис. 3). И лишь при закрытых винтообразных переломах со смещением отломков более чем на 75 % поперечника диафиза отмечается снижение напряжения кислорода.

Смещение отломков (%)

Рис. 3. Зависимость напряжения кислорода в покое и максимальных значений напряжения кислорода в тканях стопы от степени смещения отломков большеберцовой кости при травме

Представляет интерес и то, что показатель упругости икроножной мышцы также был наиболее высоким у больных, у которых смещение отломков при травме достигало 50 % поперечника диафиза большеберцовой кости. При увеличении тяжести травмы показатель снижался (табл. 1).

Таблица 1

Некоторые показатели в процессе лечения больных и после его окончания (М m)

|

Вид перелома и сроки лечения |

n |

Тонус икроножной мышцы (усл.ед.) |

Объёмная скорость кровотока (мл/мин*100 см3) |

Тканевой кровоток (мл/мин*100 см3) |

Время исчерпания запаса кислорода (с) |

|

Винтообразные |

18 |

190 17 |

3,47 0,42 |

24,1 2,5 |

206 18 |

|

Оскольчатые |

6 |

144 20 |

1,73 0,58 |

17,9 1,1 |

269 58 |

|

Ближайшие сроки |

8 |

122 19 |

1,55 0,31 |

24,1 2,9 |

306 43 |

|

Отдаленные сроки |

11 |

101 15 |

1,44 0,25 |

21,7 2,5 |

420 51 |

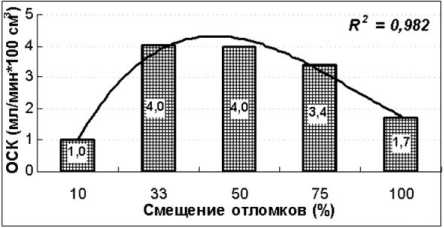

Увеличению напряжения кислорода в тканях при значительных смещениях отломков способствовало и повышение объёмной скорости кровотока (рис. 4). Этот показатель в значительной степени зависит от местных рефлекторных и биомеханических механизмов регуляции. В частности, повышение упругости скелетных мышц способствует снижению трансмурального давления в стенках артерий и повышению объёмной скорости кровотока. Следовательно, направленность изменений общего и капиллярного кровотока травмированной конечности различаются: с увеличением степени травмы капиллярный кровоток становится меньше, а увеличение общего кровотока до известного предела смещения отломков осуществляется за счёт прироста скорости шунтового кровотока.

Рис. 4. Зависимость объёмной скорости кровотока (ОСК) голени от степени смещения отломков в момент травмы

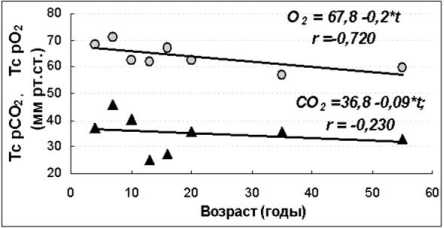

При проведении исследований газового режима тканей с помощью метода транскутанной полярографии мы обнаружили такие же величины напряжения кислорода в тканях, как и при полярографии с игольчатыми датчиками. У контрольной группы здоровых обследуемых величины транскутанного напряжения кислорода и углекислого газа с увеличением возраста имели тенденцию к снижению, что может быть связано как со снижением скорости тканевого кровотока, так и скорости утилизации кислорода в тканях (рис. 5).

Рис. 5. Возрастная динамика чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа в кожных покровах стопы

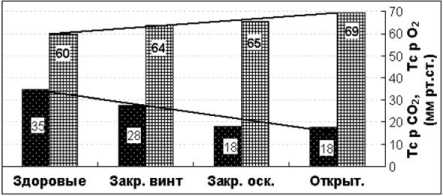

Нами не выявлено достоверных различий в показателях напряжения кислорода в кожных покровах бедра, голени и стопы (соответственно 66 3,0; 64 1,7 и 62 0,4 мм рт. ст.) и углекислого газа (соответственно 28 2,5; 35 2,3 и 34 1,6 мм рт. ст.). Более существенно влиял на уровень напряжения газов в тканях характер перелома (рис. 6).

Рис. 6. Транскутанное напряжение кислорода и углекислого газа у обследуемых контрольной группы и у больных с различными видами переломов костей голени

Разность между величинами напряжения кислорода и углекислого газа в норме равнялась 25 мм рт. ст., у больных с закрытыми винтообразными переломами костей голени - 40 мм рт. ст., с оскольчатыми переломами - 47 мм рт. ст. и у больных с открытыми переломами - 51 мм рт. ст. Увеличение градиента напряжения кислорода при тяжелых травмах костей голени свидетельствует как о замедлении доставки кислорода, так и о недостаточной утилизации его тканями.

У больных с закрытыми оскольчатыми переломами костей голени показатель тонуса мышц был относительно ниже, объёмная скорость кровотока голени и тканевый кровоток меньше, а скорость утилизации кислорода больше, чем при винтообразных переломах. После окончания лечения больных постепенно нормализовались тонус мышц и скорость кровотока, замедлялась скорость утилизации кислорода.

Следовательно, при лечении закрытых винтообразных переломов костей голени по мере увеличения степени смещения отломков выявляются замедление скорости капиллярного кровотока и утилизации кислорода в тканях. Наблюдающийся при этом прирост тонуса мышц, объёмной скорости кровотока и напряжения кислорода в тканях у больных со смещением отломков более, чем на 75 %, а также у больных при оскольчатых и открытых переломах сменяется тенденцией к снижению соответствующих показателей.