Половозрастная структура населения Арктической зоны Якутии

Автор: Осипова О.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Социология. Демография

Статья в выпуске: 2 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена демографическим процессам в Арктической зоне Республики Саха (Якутия). Проведен анализ статистических данных, определены характеристики и особенности половозрастной структуры населения по районам. Очерчены перспективы демографического развития Арктических районов Якутии.

Возрастная структура, демографические процессы, население, молодежь, пол, возрастные группы, якутия, арктические районы якутии, республика саха (якутия), север

Короткий адрес: https://sciup.org/14328839

IDR: 14328839 | УДК: 314.04(985)(571.56)

Текст научной статьи Половозрастная структура населения Арктической зоны Якутии

В феврале 2013 г. была утверждена стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г. Данный документ четко прописывает территорию Российской Арктики, а также закрепляет план действий органов власти, направленный на реализацию национальных интересов в Арктике. Необходимо отметить, что основными угрозами текущему состоянию социально-экономического развития арктических территорий названы прежде всего отрицательные демографические процессы в большинстве приарктических субъектов Российской Федерации, а также отток трудовых ресурсов (особенно высококвалифицированных) в южные районы России и за границу[7].

Подобная обеспокоенность демографическими и миграционными процессами, как нам кажется, свидетельствует о том, что проблемы народонаселения Арктики вышли далеко за пределы исключительно вопросов демографии. В настоящее время они становятся скорее элементом современных геополитических и экономических процессов в мире.

Прежде всего, интерес России к Арктике продиктован тем, что данная территория рассматривается как источник ресурсов для социально-экономического развития страны в настоящем и будущем. Для освоения природных богатств Арктики необходимо сохранение соответствующего демографического и трудового потенциала - прежде всего молодого, трудоспособного населения. Однако для всего постсоветского этапа развития страны характерно было сокращение промышленности на северных арктических территориях, следовательно, сокращение рабочих мест и отток населения. Данный факт оказал существенное отрицательное влияние на половозрастной состав населения Арктики. В этой связи необходимо оценить демографические процессы, происходящие в Арктической зоне Российской Федерации, в том числе по отдельным регионам. Статья посвящена анализу демографической ситуации Арктической зоны Якутии, в том числе динамике младшей и средней возрастных групп населения.

В Арктике проживает около 4 млн чел. Примерно половину от данного числа составляют жители Арктической зоны России. Необходимо отметить, что именно в течение XX в. в арктических областях России население значительно увеличилось. Резкий рост наблюдался в 1930-е гг., когда население Арктики выросло до 120000 чел. и в 1939 г. уже до 520000 чел. Значительную часть этого прироста составляли заключенные и ссыльные. В 1950-1980-е гг. также отмечался быстрый рост, но не столь резкий, как в 1930-е гг. На этот раз он был вызван добровольной миграцией. В 1990-е гг. последовал значительный отток проживающих в Арктике. Местное население уменьшилось почти на четверть [3]. По словам академика РАН В. А. Тишкова, тогда страна «как бы отхлынула от своих северных рубежей, превратив их в еще более отдаленные окраины». Заметную роль в этих метаморфозах сыграли миграция и неодинаковый уровень рождаемости и смертности у разных групп населения [9].

Вследствие большого миграционного притока, возрастная структура населения Арктики в советские годы отличалась от южных территорий. Наиболее заметным отличием являлась относительно большая доля людей работоспособного возраста, а также (в некоторых циркумполярных областях) молодых возрастных групп и меньшая доля старших возрастных групп. Впрочем, эта особенность возрастной структуры до недавнего времени была характерна для населения большинства циркумполярных территорий [3]. Однако в течение последнего десятилетия XX в. отток населения превышал приток, что выразилось в отрицательном сальдо миграции. В результате, по мнению исследователя В.В. Фаузера, даже для того, чтобы просто поддерживать имеющуюся на данный момент численность арктического населения (или достаточную численность, исходя из потребностей экономики страны), необходима постоянная внешняя подпитка [8].

Однако в силу того, что роста миграции в последние годы не наблюдается, а отток несколько стабилизировался, представляется, что требованием времени стала так- же необходимость оценки сложившейся ситуации с целью прогнозирования демографических процессов. Для этого необходимо проанализировать, прежде всего, половозрастную структуру населения, а также определить, насколько велика доля молодого населения как потенциала социально-экономического развития территории.

Территория Республики Саха (Якутия) составляет 3083,5 тыс. км2, следовательно, Якутия является одним из крупнейших регионов России, но и одним из наиболее малонаселенных - плотность населения всего 0,31 человек на 1 км2.

Существуют различные мнения относительно того, какая часть территории Якутии входит в Арктическую зону. Однако согласно утвержденной стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г, в число арктических входят 13 районов: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский районы. В свою очередь, Парламент Республики Саха (Якутия) Ил Тумэн включает в число арктических районов 14 административно-территориальных единиц, к перечисленным выше добавляется Оймяконский район.

В нашем случае мы придерживаемся первой позиции и далее будем рассматривать демографические процессы именно в рамках данной трактовки.

По данным службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), Арктическая зона Якутии является одной из наиболее малонаселенных территорий Республики Саха (Якутия), на территории арктических районов проживает всего 7,5% населения всей Республики. Данная территория имеет также наименьшую плотность заселенности. В среднем она составляет 0,05 человек на 1 км2. Как видно из табл. 1 наибольшая плотность населения в Верхоянском районе, наименьшая - в Оле-некском, Аллаиховском и Жиганском районах.

Исторически сложилось, что наибольшая плотность

Таблица 1 Численность и плотность населения в Республике

Саха (Якутия) (по районам) в 2011 г. [1 ]

|

Районы |

Всего населения, тыс. чел. |

Плотность населения |

|

Абыйский |

4,4 |

0,06 |

|

Аллаиховский |

3,0 |

0,03 |

|

Анабарский |

3,5 |

0,07 |

|

Булунский |

9,1 |

0,04 |

|

В ерхнеколымский |

4,7 |

0,07 |

|

Верхоянский |

12,7 |

0,09 |

|

Жиганский |

4,2 |

0,03 |

|

Момский |

4,4 |

0,04 |

|

Нижнеколымский |

4,6 |

0,06 |

|

Оленекский |

4,1 |

0,01 |

|

Среднеколымский |

7,8 |

0,06 |

|

Усть-Янский |

8,0 |

0,07 |

|

Эвено-Бытантайский |

2,8 |

0,05 |

|

Всего |

83,3 |

0,05 |

|

Республика Саха (Якутия) |

958,2 |

0,31 |

Таблица 2

Динамика численности населения по Арктическим районам Якутии [1, 8, 9]

|

Районы |

1979 г.* |

1989 г.* |

1995 г. |

2002 г.* |

2008 г. |

2011 г. |

|

Абыйский |

4,9 |

6,2 |

5,6 |

4,7 |

4,3 |

4,4 |

|

Аллаиховский |

5,2 |

5,4 |

4,4 |

3,4 |

3,0 |

3,0 |

|

Анабарский |

2,3 |

4,0 |

3,8 |

4,0 |

4,0 |

3,5 |

|

Булунский |

15,2 |

17,6 |

12,6 |

9,8 |

9,0 |

9,1 |

|

Верхнеколымский |

8,7 |

10,1 |

8,2 |

5,6 |

4,9 |

4,7 |

|

Верхоянский |

20,4 |

24,7 |

18,9 |

13,7 |

12,3 |

12,7 |

|

Жиганский |

5,3 |

5,8 |

5,0 |

4,3 |

4 |

4,2 |

|

Момский |

4,2 |

5,5 |

5,2 |

4,7 |

4,5 |

4,4 |

|

Нижнеколымский |

12,2 |

14,0 |

9,7 |

5,9 |

5,1 |

4,6 |

|

Оленекский |

3,6 |

4,0 |

4,4 |

4,1 |

4,1 |

4,1 |

|

Среднеколымский |

8,1 |

9,4 |

9,1 |

8,3 |

7,8 |

7,8 |

|

Усть-Янский |

25,7 |

42,9 |

23,9 |

10,0 |

8,7 |

8,0 |

|

Эвено- Бытантайский |

- |

- |

2,8 |

2,8 |

2,8 |

2,8 |

Примечание: * - данные переписи населения населения характерна для районов, где развита промышленность, поскольку последовательное хозяйственное освоение служило стимулом для трудовой миграции именно в данные районы. К настоящему времени наиболее населенными являются те, где сохранились промышленные предприятия, главным образом это золотодобыча, оловодобыча. Наиболее низкая плотность населения характерна для районов с традиционными промыслами, оленеводством, рыбной ловлей.

Таким образом, такие демографические показатели, как численность населения и его плотность складывались под влиянием социально-экономических факторов. В табл. 2 отражены изменения демографических характеристик в зависимости от экономических процессов. Проявляется это в динамике изменения численности населения, начиная с 1979 по 2011 гг, в тех районах, где наблюдался наиболее интенсивный рост промышленности в советские годы и ее спад и стагнация в девяностые и нулевые годы. Начиная с 90-х гг, величины темпов прироста стали отрицательными, так как численность населения уменьшалась. В частности, табл. 2 демонстрирует, что наиболее крупный отток населения произошел в постсоветские годы из Усть-Янского, Оймяконского, Верхоянского и Булунского районов.

Сложности, с которыми столкнулось большинство регионов российского Севера при переходе к рынку -это безработица, деградация социальной инфраструктуры многих городов и поселков. Установленные ранее государством льготы и надбавки к заработной плате в условиях галопирующей инфляции потеряли стимулирующую роль, и экономических стимулов к переезду в эти регионы практически не осталось. Вследствие сурового климата в этих регионах у населения практически полностью отсутствовала возможность компенсации снижения доходов за счет занятости в личном подсобном хозяйстве [5]. Все это и предопределило высокий отток населения.

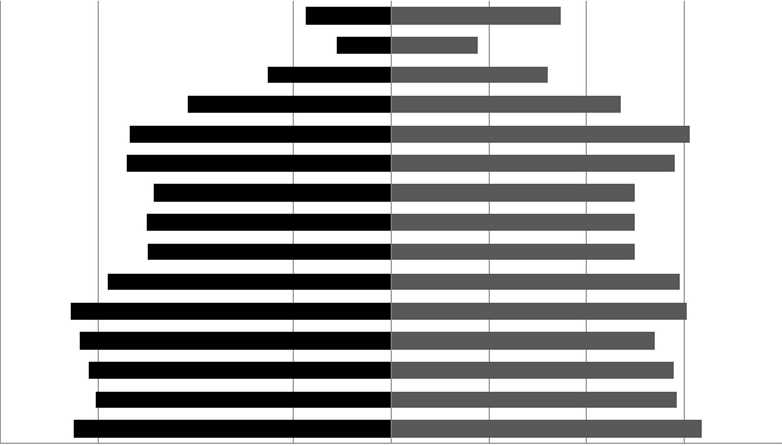

Необходимо отметить, что высокая значимость экономического фактора зафиксировалась и в опасениях населения относительно дальнейшего развития Якутии, главную угрозу безопасности региона коренное населе- от 70 и старше от 60 до 64 от 50 до 54 от 40 до 44 от 30 до 34 от 20 до 24 от 10 до 14

от 0 до 4

4000 3000 2000 1000 0 1000 2000 3000 4000

-

■ мужчины ■ женщины

Рис. 1. Половозрастная структура населения арктической зоны Якутии [1]

ние видит именно в «развале экономики республики и превращении её в сырьевой придаток России с живущим в резервациях нищим коренным населением» [4].

Если предположить, что основной поток мигрантов составляли люди трудоспособного возраста, то можно сделать вывод, что в настоящее время возрастная структура претерпела существенные изменения. В связи с чем интересным представляется вопрос о том, какова половозрастная структура населения арктических районов Якутии на данном этапе. Ведь именно она во многом детерминирует характеристики воспроизводства населения и отдельных демографических процессов.

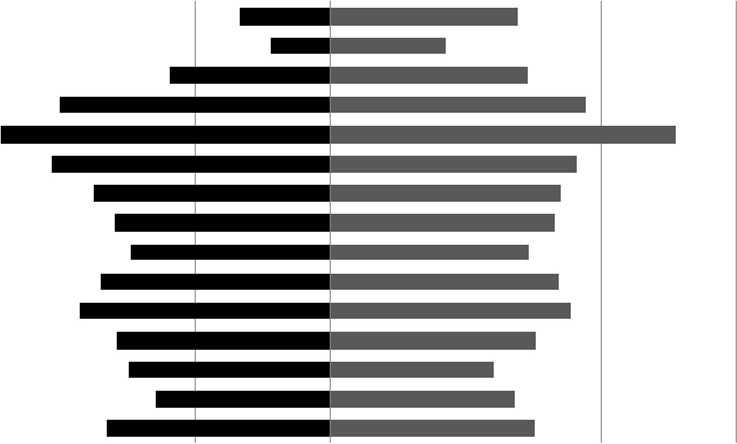

Необходимо отметить, что исследуемое нами третичное соотношение полов, то есть пропорция мужчин и женщин во всех возрастных группах, в отличие от первичного и вторичного соотношений, сильно колеблется в зависимости от особенностей повозрастной дифференциальной смертности и миграционной подвижности. Это явление мы можем наблюдать и на диаграммах, отражающих половозрастную структуру населения Арктических районов и Республики Саха (Якутия) в целом (рис. 1, 2).

Если рассмотреть половозрастную структуру населения районов Арктической зоны, то заметным и достаточно интересным явлением мы можем назвать преобладание мужского населения в возрастных категориях от 10 до 30 лет. Возрастная структура в гендерном срезе выравнивается только в категории от тридцати лет. А от 45 лет идет преобладание женского населения. Пик разрыва приходится на возраст 55 лет.

В половозрастной структуре республики в целом таких возрастных разрывов мы наблюдать не можем. Здесь преобладание одной гендерной группы над другой наблюдается только в старших возрастных группах, следовательно, не оказывает существенного влияния на демографические процессы в охватываемом регионе (рис. 2).

Таким образом, необходимо отметить, что в арктических районах Якутии возрастная структура женского и мужского населения характеризуется отклонением от равновесия. Негативные последствия данного явления могут сказаться на численности населения этих территорий.

от 70 и старше от 64 дс 59 от 60 до 64 от 55 до 60 от 50 дс 54 от 45 до 49 от 40 дс 44 от 35 дс 39 от 30 дс-34 от 25 дс 29 от 20 до 24 от 15 до 19 от 10 дс 14 от 5 до 9 отС до 4

20'000

S0OCO

-

■ мужчины ■ женщины

Рис. 2. Половозрастная структура населения республики Саха (Якутия) [1]

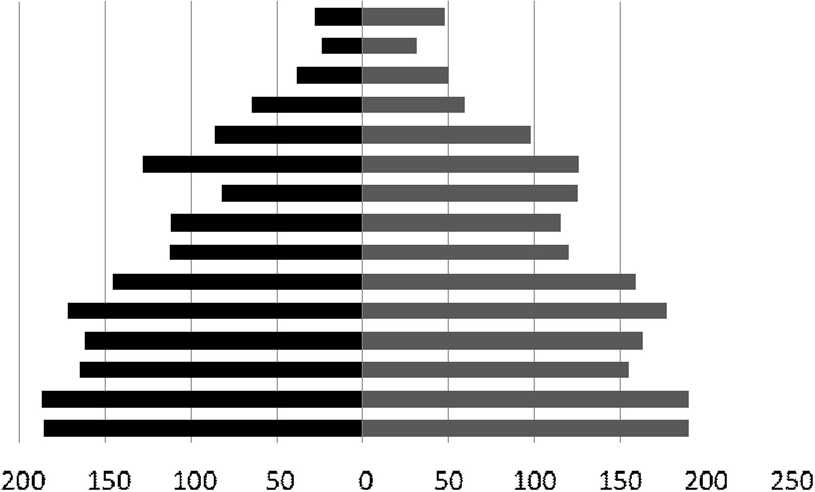

от 70 и старше от 64 до 69 от 50 до 64 от 55 до 60 от 50 до 54 ОТ 45 ДО 49 от 40 до 44 ст 35 до 39 от 30 до 34 от 25 до 23 ст 20 до 24 ОТ 15 ДО 19 от 10 до 14 от 5 до 9 отО до 4

300 200 100 0 100 200 300

-

■ мужчины ■ женщины

Рис 3. Половозрастная пирамида Верхнеколымского района [1]

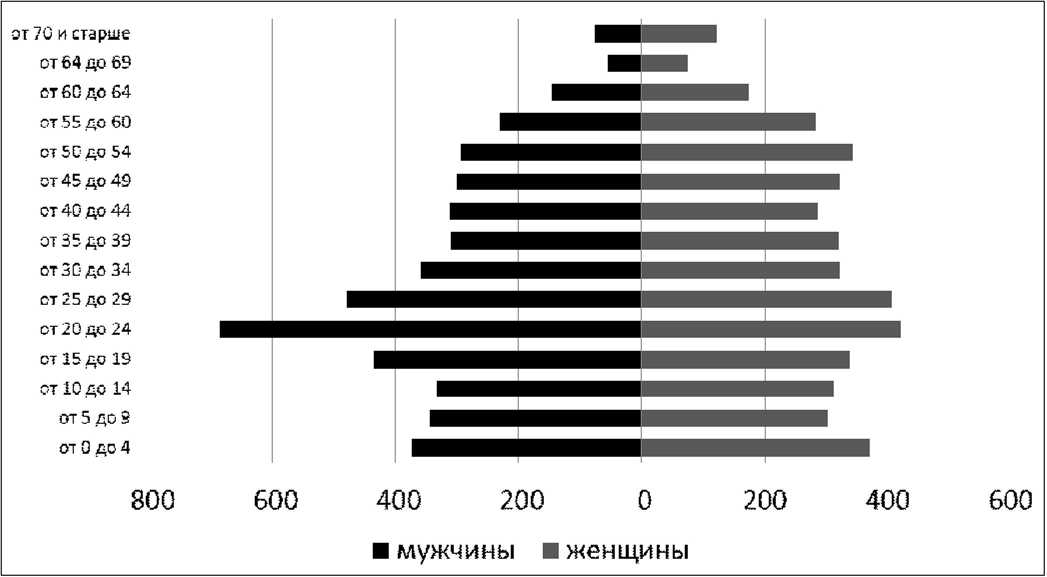

Достаточно большой интерес представляют собой территориальные различия в распределении населения Арктической зоны Якутии по отдельным возрастным группам. Так, если по шкале Ж. Боже-Гарнье - Э. Россе-та в возрастном разрезе население Арктических районов Якутии в целом можно отнести к группе первого преддверия демографической старости (то есть доля людей старшей возрастной категории, свыше 60 лет, составляет 9,4% от общего числа населения), то при анализе данных по отдельным районам арктической зоны республики мы имеем несколько иную картину (табл. 3).

Таким образом, Верхнеколымский район по шкале Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета относится к районам, в которых половозрастная структура соответствует уровню демографической старости (более 12% - IV тип).

Половозрастная структура Абыйского, Среднеколымского, Нижнеколымского, Аллаиховского и Момского районов относятся к уровню собственно преддверия старости (от 10 до 12% - Ш тип). Жиганский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, Верхоянский, Оленекский относят-

Таблица 3

Арктические районы Якутии в возрастном разрезе (по шкале Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета)

Необходимо отметить, что в отдельных районах П, Ш, IV типов на протяжении последнего десятилетия можно было наблюдать такое явление, как депопуляция, то есть снижение численности населения не за счет миграционного оттока, а за счет естественной убыли. Она типична в основном для районов, где много пожилых людей и мало молодежи [6].

Относительно районов, которые относятся к I типу, хотелось бы отметить, что Анабарский район на данный момент является одним из районов развивающегося промышленного освоения (алмазодобывающая промышленность). Возрастно-половую пирамиду Анабарского района можно отнести к растущему типу (рис. 4). Однако в виду малочисленности населения в этом районе половозрастная структура населения может подвергаться значительным изменениям даже при не очень сильных колебаниях в миграции, рождаемости и смертности.

Булунский же район попадает в число районов с молодой возрастной структурой, поскольку на его территории расположен военный городок Тикси. Вследствие этого половозрастная пирамида района имеет специфический характер (рис. 4). Таким образом, молодая структура населения данного района складывается не под влиянием положительных демографических процессов воспроизводства населения в самом районе, а в основном из-за временного притока населения.

Возрастная структура населения оказывает активное влияние на величину таких демографических показателей, как брачность, рождаемость, смертность и т.д. При молодой возрастной структуре, то есть при относительно высокой процентной доле молодежи в составе населения, если прочие условия равны, у населения будет наблюдаться высокий уровень брачности и рождаемости и низкий уровень смертности.

Связь возрастной структуры и воспроизводства населения была замечена давно. Еще в конце XIX в. шведс- от 70 и старше от 64 до 69

от 60 до 54

от 55 до 60

от 50 до 54

от 45 до 49

от 40 до 44

от 35 до 39

от 30 до 34

от 25 до 29

от 20 до 24

ОТ 15 ДО 19

от 10 до 14

от 5 до 9

от 0 до 4

■ мужчины ■ женщины

Рис. 4. Половозрастная пирамида Анабарского района [1]

кий демограф А. Г. Сундберг ввел в научный оборот понятие прогрессивного, стационарного и регрессивного типов возрастной структуры. При прогрессивной возрастной структуре население увеличивается и притом довольно быстро, при стационарной - не меняет своей численности, а при регрессивной - сокращается.

Отличаются они друг от друга долями населения в возрасте 0-15 лет и в возрасте 50 лет и старше. В прогрессивной возрастной структуре доля первых составляет, по Сундбергу, 40%, а вторых - 10%; в стационарной соответственно 27 и 23%, а в регрессивной - 20 и 30%.

Соотношение детской и «старшей» групп в наиболее отличных по половозрастному составу районах дает следующую картину: в Анабарском районе доля детей составляет 30,6%, а «стариков» 15,1%, в Верхнеколымском соотношение соответственно 19,3% на 31,6%. Следовательно, по Сундбергу, Анабарский район можно отнести к районам с прогрессивным типом возрастной структуры, Верхнеколымский, напротив, -к районам с регрес сивным типом половозрастной структуры. Остальные районы занимают промежуточное положение.

Одним из важных следствий формирования подобных демографических трендов является то, что возрастная структура накапливает в себе и хранит запас демографической инерции, потенциал роста населения, в силу которого движение населения (с положительным либо отрицательным зарядом) продолжается долгое время после того, как движущие силы уже иссякли или изменили свое направление на противоположное. В связи с чем можно предположить, что положительные демографические процессы в ближайшем будущем можно будет наблюдать в таких районах, как Анабарский, Оленекский, Верхоянский. Наоборот, при сохранении социально-экономической ситуации, отрицательные демографические процессы будут заметны в районах Колымской группы, а также в Абыйском, Аллаиховском и Момском районах.

В заключение следует отметить, что демографические процессы в Арктической зоне Якутии имеют свои объективные особенности. Население Арктической зоны

Рис 5. Половозрастная пирамида Булунского района [1]

Якутии уже нельзя отнести к территориям, где относительно большая доля людей молодых возрастных групп и меньшая доля старших возрастных групп. По шкале Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета, население Арктических районов Якутии соответствует второму типу - преддверия демографической старости.

Следовательно, можно сделать вывод о социально-экономической обусловленности демографических процессов. Действительно, экономика оказывает существенное воздействие на составляющие демографического потенциала, приводя к изменению количественные и качественные характеристики населения.

Кроме того, необходимо отметить, что возрастная структура женского и мужского населения характеризуется отклонением от равновесия. Наблюдаются диспропорции как в старшей, так и в молодой возрастных группах населения. Негативные последствия данного явления могут сказаться на численности населения Арктической Якутии.

Если рассматривать половозрастную структуру с учетом демографических трендов, то необходимо отметить, что лишь Анабарский район можно отнести к районам с прогрессивным типом возрастной структуры, Верхнеколымский напротив относится к районам с регрессивным типом половозрастной структуры. Остальные районы занимают промежуточное положение.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых, в рамках научно-исследовательского проекта «Арктика молодая: идентичности, жизненные стратегии молодежи Северной Якутии», проект МК-3393.2013.6.

Список литературы Половозрастная структура населения Арктической зоны Якутии

- Возрастно-половой состав населения Республики Саха (Якутия) на 1 января 2011. года. Т. 2. Стат. Сб. № 267/549. Якутск, 2012.

- Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия). 2008. Стат. сб./Саха (Якутия) стат. Якутск, 2008.

- Доклад о развитии человека в Арктике URL: http://www.svs.is/AHDR/AHDR%20 chapters/Russian%20version/02_Demographia.pdf (дата обращения 04.04.2013).

- Маклашова Е.Г. Этносы и политика: границы политических ориентаций населения Республики Саха (Якутия)//Власть и управление на Востоке России. 2010. № 3(53). С. 116-123.

- Мкртчян Н.В. Внутренняя миграция: великое прошлое и скромное будущее//Россия перед лицом демографических вызовов. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2008. М.: UNDP, 2009. С. 80-96.

- Пахомов А.А. Демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия) URL: http://st-yak.narod.ru/index6-2-3.html (дата обращения 26.04.13).

- Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ) URL: http://government.ru/news/432 (дата обращения 12.04.13).

- Фаузер В.В. Демографический потенциал северных регионов России как фактор экономического освоения Арктики//Арктика и Север. 2013. № 10. С. 1-29.

- Этнокультурный облик России: перепись 2002 года/отв. ред. В.В. Степанов, В.А. Тишков. М.: Наука, 2007. 516 с.