Половозрастная структура населения Коми края (по материалам Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897г.)

Автор: Д.В. Вишнякова

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 5 (45), 2020 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149129532

IDR: 149129532

Текст статьи Половозрастная структура населения Коми края (по материалам Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897г.)

Половозрастная структура – одна из базовых характеристик населения, она не только несет в себе информацию об основных демографических процессах предыдущего времени, но и в свою очередь, существенно влияет на величину демографических явлений, процессы естественного движения и брачности населения. В предлагаемой статье рассматривается половозрастная структура населения Коми края в конце XIX в. К изучаемой территории были отнесены Усть-Сысольский и Яренский уезды Вологодской губернии с уездными городами

Усть-Сысольск и Яренск, а также Печорский уезд Архангельской губернии. В составе жителей исследуемой территории в указанное время преобладало коми население. В двух уездах, Усть-Сысольском и Яренском, коми составляли 84,4%, русские – 15,5%, в Печорском уезде коми насчитывали 62,8%, русские – 29,2, ненцы – около 8% [1, с.7]. Источником, содержащим наиболее полную информацию по описываемой проблеме, послужила Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. [2]. Она позволила установить численность населения, его состав, соотношение мужского и женского населения, определить их возрастную структуру и др.

Половозрастная структура восточно-финских народов России, в том числе и коми, изучалась С. Лаллука [3]. Половозрастной состав населения Европейского Севера России второй половины XIX – начала XX в. рассматривался в исследованиях Д.И. Пинаевского [4]. Также вопрос возрастной структуры сельского населения Коми края был затронут в коллективной монографии «Сельское население Коми в середине XIX – XX вв. : расселение, состав, численность» [1]. На основании данных переписи 1897 г. проанализирована структура населения отдельных регионов по полу и возрасту [5–8]. Вопрос половозрастной структуры населения Коми края является весьма важным среди проблем историкодемографического развития региона и требует особого внимания исследователей.

В конце XIX – начале XX в. в России происходили значительные экономические, социальные и демографические перемены. Рост населения в целом, увеличение темпов его прироста, переселения жителей из сельской местности в города – все это вело не только к повышению численности городов, но также и к изменениям в сословной, возрастной и трудовой структуре населения. Разнообразие демографических и социально-экономических процессов, протекавших на обширной территории Российской империи, обусловливало формирование ре- гиональных особенностей возрастной структуры населения.

Основные характеристики состава населения по полу на изучаемой территории приведены в табл. 1. К ним относятся показатели абсолютной численности мужчин и женщин, наличие перевеса в численности полов, удельный вес мужчин и женщин в общей численности населения, гендерные соотношения (в данной работе – число женщин на 1000 мужчин ).

По материалам переписи 1897 г. территориальные различия гендерной пропорции были ощутимы. В Коми крае наблюдался значительный женский перевес в общей численности населения. Наибольшими показателями в соотношении численности женщин к числу мужчин характеризовался Усть-Сысольский уезд, затем следовали по убыванию Яренский и Печорский уезды. Самые выровненные показатели в удельном весе мужчин и женщин в общей численности населения были зафиксированы в г. Яренске (49% муж. и 51% жен.), в г. Усть-Сысольске удельный вес женщин в общей численности населения был выше (47% муж. и 53% жен.). В 1897 г. в Российской империи на 1000 мужчин приходилось 1011 женщин, при том, что в Европейской части Российской империи показатель был выше – 1042 женщины [9]. В Архангельской губернии на 1000 мужчин приходилось 1116 женщин, в Вологодской – 1111. В городском населении Архангельской губернии превышение численности женщин над численностью мужчин было незначительным (на 1000 мужчин – 1020 женщин). В городском населении Вологодской губернии в среднем мужское население незначительно преобладало над женским (на 1000 мужчин – 994 женщины) [4, с.142, с.145, с.147]. Лаллукка отмечает, что соотношения численности полов у восточно-финских национальностей по переписи 1897 г. обладали более высокими пропорциями в сравнении с общественными показателями. Среди восточно-финских народов России коми характеризовались наиболее значитель-

Таблица 1

Table 1

Состав населения Коми края по полу в 1897 г.

The population of the Komi region by gender in 1897

|

Уезд, город |

Численность населения, чел. |

Женский перевес, чел. |

Число женщин на 1000 мужчин |

Удельный вес мужчин, % ко всему населению |

||

|

Всего |

В том числе: |

|||||

|

Муж. |

Жен. |

|||||

|

Сельское население |

||||||

|

Усть-Сысольский уезд |

85376 |

38977 |

46399 |

7422 |

1190 |

45,6 |

|

Яренский уезд |

44839 |

21131 |

23708 |

2577 |

1122 |

47,1 |

|

Печорский уезд |

34992 |

16753 |

18239 |

1486 |

1088 |

47,9 |

|

Всего по уездам |

165207 |

76861 |

88346 |

11485 |

1149 |

46,5 |

|

Городское население |

||||||

|

г.Усть-Сысольск |

4464 |

2103 |

2361 |

258 |

1122 |

47,1 |

|

г. Яренск |

993 |

487 |

506 |

19 |

1039 |

49,0 |

|

Всего по городам |

5457 |

2590 |

2867 |

277 |

1107 |

47,5 |

|

Всего по Коми краю |

||||||

|

Итого 1 |

170 664 |

79 451 |

91 213 |

11 762 |

1148 |

46,6 |

Источники: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / Изд. Центр. стат. ком. М-ва вн. дел; Под ред. Н.А. Тройницкого. I. Архангельская губерния: Тетр.1. СПб.,1899; VII. Вологодская губерния: Тетр. 1. СПб.,1901.

ным дефицитом мужчин. Для этнической группы гендерный состав имеет важное значение, ибо он является одним из факторов, определяющих широту возможности выбора брачного партнера внутри своей собственной группы [3, с.173, с.175].

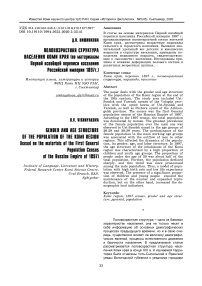

На состав населения по полу и возрасту оказывают влияние такие факторы, как соотношение между числом родившихся мальчиков и девочек, различия в смертности мужчин и женщин, миграционные процессы, потери населения в войнах. На каждые 100 девочек рождается в среднем 104–105 мальчиков. Однако вследствие более высокой, как правило, смертности лиц мужского пола к зрелым возрастам, соотношение мужчин и женщин постепенно выравнивается, а в старших возрастах начинают численно преобладать женщины [10]. Материалы (см. рисунки 1 и 2) показывают число женщин, приходящихся на 100 мужчин в отдельных возрастных группах сельского населения уездов и городского на рассматриваемой территории в 1897 г. Диаграммы наглядно отображают деформацию полового состава, усиливающуюся в более зрелых возрастах. Если рассматривать соотношение мужского и женского населения по возрастным группам, то можно отметить, что в целом по краю в младших возрастах соотношение полов находилось в пределах нормы, но уже начиная с возраста от 10 лет численность лиц мужского пола по отношению к женскому снижалась. Наибольшее превалирование женского населения над мужским наблюдалось в Усть-Сысольском уезде. В возрастных группах 20– 29 и 30–39 лет дисбаланс в численности полов среди сельского населения уезда был самым значительным. Такой перевес женского населения в основных трудоспособных возрастах связан с оттоком мужчин в другие регионы, развитием внеземле-дельческих занятий, участием в отхожих промыслах. Отход, безусловно, влиял на динамику народонаселения, его половозрастную и трудовую структуру. В разных сельских обществах уезда отход был развит по-разному: по данным документов конца XIX – начала XX в., от 0,4 до 25,6% всего населения различных сельских обществ Усть-Сысольского уезда приобретали паспорта для отхода [11]. В Яренском уезде соотношения полов по возрастным группам были меньше, чем по Усть-Сысольскому уезду, тем не менее тоже достаточно высокие. В Яренском уезде преобладание числа женщин над своими ровесниками было наибольшим в возрастной группе 20–29 лет, что также связано с оттоком молодого трудоспособного мужского населения. По сравнению с центральными и южными районами Коми края, в волостях Печорского уезда отход крестьян был менее распространен, но и здесь наблюдался численный перевес женщин в группе 20–29 лет. Постепенное увеличение разницы в соотношении полов после 50-летнего возраста уже было связано с другими причинами, более ранней смертностью мужчин.

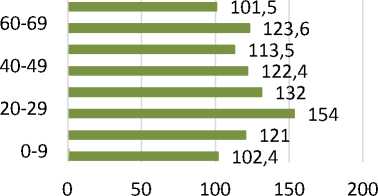

Рассматривая городское население по возрастным группам и полу (рис.2), можно отметить, что в Усть-Сысольске в самой младшей возрастной группе соотношение полов было практически равным. В следующей категории наблюдался перевес мужского населения. А затем во всех остальных возрастных группах численность женщин преобладала. Наибольшая разница в дисбалансе полов проявлялась в возрасте от 30 лет. Во всех трудоспособных возрастах существенно превалировало женское население, что было связано в значительной степени с уходом мужчин данных возрастов на заработки. В г. Яренске мужское население преобладало в двух возрастных категориях: 20–29 лет (причем в два раза) и 40–49 лет. В старших возрастных группах наблюдалось значительное увеличение удельного веса женщин. Сам г. Яренск не являлся центром притока населения из вне, о чем свидетельствуют материалы о временно присутствующих.

Перевес численности женского населения влиял не только на трудовую, но и на брачную структуру. Из материалов рисунков 1, 2 видно, что в основных брачных возрастах наблюдался определенный дисбаланс полов в сторону превалирования женского населения. Ситуация на «брачном рынке» для невест была не столь выигрышна, как для женихов. Выраженный дефицит мужского населения во всех взрослых группах от 20 лет определенным образом сказывался на асимметрии брачного статуса [12].

Материалы переписи 1897 г. дают группировку населения по 10-летним возрастным рядам. В табл. 2 приведены данные об удельном весе каждой возрастной группы в общей численности населения.

Удельный вес самой младшей возрастной группы (0–9 лет) в сельском населении был выше, чем в городском. Из всех уездов наибольшая доля жителей данной возрастной категории наблюдалась в Усть-Сысольском уезде. Удельный вес жителей в следующих возрастах (10–19 лет) был примерно одинаковым по всем трем уездам. В Усть-Сысоль-ске доля лиц этой категории была несколько выше, чем в сельской местности, а в Яренске чуть ниже. Удельный вес населения в возрастных группах 20– 29 и 30–39 лет, т.е. в молодых трудоспособных возрастах, был примерно одинаковым по уездам края и в г. Усть-Сысольске. На всей исследуемой территории наибольшая доля населения молодого трудоспособного возраста отмечалась в Яренске. Также в городском населении по сравнению с сельским процент жителей в более зрелых возрастах, начиная от 60 лет, был немного выше.

Общегубернские показатели выглядят следующим образом: население в возрасте до 10 лет и 10–19 лет в сельской местности составляло в Архангельской губернии 26,9 и 21,5%, в Вологодской – 27,3 и 22,8%. В городском населении Архангельской губернии в тех же возрастных группах 18,6 и 21,2%, в Вологодской – 19,2 и 21,1% соответственно. В то же время удельный вес наиболее работоспособного возраста (20–39 лет) составил в целом в городах Архангельской губернии – 34,5, Вологодской – 32,3%, а в сельской местности – 25,7 и 28% [4,с.153]. Сопоставляя погубернские данные с имеющимися материалами по Коми краю, можно отметить, что доли младшей и юношеской возрастных групп в сельской местности были примерно

Усть-Сысольский уезд, 1897 г.

Яренский уезд, 1897 г.

число женщин на 100 мужчин

107,3

60-69

40-49

20-29

0-9

0 50 100150

число женщин на 100 мужчин

Печорский уезд, 1897г.

ф

5 Е

Е

Ф

Л I н го Q. ГП О со

131,6

60-69

114,8

40-49

108,6

20-29

109,4

0-9

0 50 100150

число женщин на 100 мужчин

Рис.1. Соотношение численности мужчин и женщин по возрастным группам (число женщин на 100 мужчин соответствующей возрастной группы): сельское население Коми края, 1897 г.

Fig.1. Ratio of men and women by age groups (number of women per 100 men of the corresponding age group): rural population of the Komi region, 1897.

Источники: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / Изд. Центр. стат. ком. Мва вн. дел; Под ред. Н.А. Тройницкого. I. Архангельская губерния: Тетр.1. СПб.,1899; VII. Вологодская губерния: Тетр. 1. СПб.,1901.

г. Усть-Сысольск, 1897 г.

г. Яренск, 1897 г.

число женщин на 100 мужчин

60-69

40-49

114,7

20-29

125,8

0-9

Q. 0 50 100 150 200250

число женщин на 100 мужчин

Рис.2. Соотношение численности мужчин и женщин по возрастным группам (число женщин на 100 мужчин соответствующей возрастной группы): городское население Коми края, 1897 г.

Fig. 2. Ratio of men and women by age groups (number of women per 100 men of the corresponding age group): urban population of the Komi region, 1897.

Источники: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / Под ред. Н.А. Тройницко- го. VII. Вологодская губерния: Тетр. 1. СПб.,1901.

Таблица 2

Table 2

Распределение населения Коми края по возрастным группам в 1897 г., %

Distribution of the population of the Komi region by age groups in 1897, %

|

Возрастные группы |

Удельный вес, % к общей численности населения |

||||

|

Уезды |

Города |

||||

|

Усть-Сысольский |

Яренский |

Печорский |

Усть-Сысольск |

Яренск |

|

|

0–9 лет |

31,2 |

28,6 |

27,5 |

25,8 |

21,7 |

|

10–19 лет |

21,8 |

22,5 |

22,6 |

24,4 |

20,2 |

|

20–29 лет |

14,3 |

14,6 |

14,6 |

15,2 |

19,0 |

|

30–39 лет |

10,6 |

11,4 |

11,4 |

10,4 |

14,7 |

|

40–49 лет |

8,9 |

9,8 |

9,6 |

9,2 |

7,8 |

|

50–59 лет |

6,5 |

6,4 |

6,5 |

5,7 |

7,4 |

|

60–69 лет |

4,1 |

4,3 |

4,6 |

5,9 |

5,4 |

|

70 и старше |

2,6 |

2,4 |

3,2 |

3,4 |

3,8 |

|

Итого: |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

Источники: Те же, что и к табл.1.

одинаковые, но по Коми краю чуть выше. Доли же молодого трудоспособного населения сельской местности края были существенно ниже, чем в целом среди сельского населения двух приведенных губерний. В среднем по городскому населению губерний доля лиц в возрастных группах до 20 лет была ниже, чем в Усть-Сысольске и Яренске. А удельный вес городских жителей двух губерний в целом в возрастных группах 20 – 39 лет значительно превосходил аналогичные показатели в рассматриваемых городах края. Таким образом, в связи с большим удельным весом детских и юношеских групп в возрастных структурах Усть-Сысольска и Яренска, их население в конце XIX в. было более «молодым», чем в среднем все городское население Архангельской и Вологодской губерний. Однако доля лиц в молодых трудоспособных возрастах по данным двух городов была ниже, чем в среднем по городам губерний, что, по всей видимости, являлось следствием значительного оттока работоспособной части жителей на другие территории.

Используя графическое изображение пирамиды (см. рисунки 3,4), мы можем представить наглядно половозрастную структуру населения за изучаемый период.По вертикальной оси возрастной пирамиды отсчитывается возраст. Численность половозрастных групп изображается прямоугольниками, располагаемыми один над другим (в порядке нарастания возраста): слева – для мужчин, справа – для женщин. Высота прямоугольника равна величине возрастного интервала, длина соответствует численности. Длина прямоугольной горизонтальной полосы зависит от действия трёх факторов: от численности поколений при рождении, от сокращения населения за счет смертности и от миграций населения. На рисунках 3 и 4 представлены половозрастные пирамиды сельского и городского населения Коми края за 1897 г., которые отражают прогрессивный тип структуры населения. Согласно классификации Г.Зунберга, возрастная структура населения может быть поделена на три поколения: дети, родители и прародители. При прогрессивном типе возрастной структуры удельный вес детей превышает удельный вес прародителей, тем самым осуществляется расширенное воспроизводство [10, с.94]. В 1897 г. для возрастной структуры жителей Коми края была характерна высокая доля детских и юношеских возрастных групп. Удельный вес лиц в возрасте до 20 лет составлял около половины от общей численности населения. Далее, как видно из представленных половозрастных пирамид (за исключением показателей по г. Яренску для группы 20–29 лет), численность населения резко сокращалась, при этом данная тенденция среди мужского населения была выражена в бо́льшей степени. В более старших возрастных группах численность населения продолжала снижаться. Таким образом, наблюдалась модель населения с высокой рождаемостью и низкой продолжительностью жизни.

По данным переписи 1897 г. были также вычислены модальный и медианный возраст населения сельской и городской местности Коми края (табл. 3). Медианный возраст делит население на две равные части – моложе и старше данного возраста. Модальный возраст – возраст, наиболее часто встречающийся в изучаемой совокупности населения.

При рассмотрении медианного возраста населения Коми края отчетливо видно, что население было молодым. Характерная для традиционного режима воспроизводства высокая рождаемость обеспечивала значительную долю детей в возрастной структуре населения и низкий медианный возраст. Имевшийся некоторый отток рабочей силы из Усть-Сысольского уезда, возможно, влиял на больший удельный вес детских возрастов в структуре населения и более низкие показатели медианного возраста. Так, самое молодое население проживало в Усть-Сысольском уезде, затем шли по возрастанию Яренский и Печорский. Показатель медианного возраста горожан Усть-Сысольска был близок к аналогичному показателю у сельских жителей. Медианный возраст населения г. Яренска отмечался наиболее высоким, но также свидетельствовал о «молодости» населения. Соответственно, наиболее часто встречающийся возраст в изучаемом населении был достаточно юным и составлял около 8–9 лет.

Высокий удельный вес детских возрастов в общей структуре населения определял характер демографической нагрузки. Для ее подсчета в демографической науке принято применять коэффициен -37

ВОЗРАСТ (ЛЕТ)

90-99

□ мужчины 0 женщины

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9 I

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

а)Усть-Сысольский уезд (Ust-Sysola uyezd)

ВОЗРАСТ (ЛЕТ)

90-99 □ мужчины □ женщины

80-89

70-79

60-69

50-59I

40-49 II

30-39

20-29 I Т ЖЖщЖАЖ

10-19

0-9 I W////™^^^

7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 67

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

-

б) Яренский уезд (Yarensk uyezd)

ВОЗРАСТ (ЛЕТ)

90-99

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9 Г

-

□ мужчины 0 женщины

I Ж////////////А

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

-

в) Печорский уезд (Pechora uyezd)

Рис.3. Половозрастная структура сельского населения Коми края по переписи 1897г.: Усть-Сысольский, Яренский, Печорский уезды.

Fig. 3. Gender and age structure of the rural population of the Komi region according to the census of 1897: Ust-Sysolsk, Yarensk, Pechora uyezds.

Источники: Те же, что и к рис.1.

ты общей нагрузки, нагрузки детьми и нагрузки пожилыми. Данный показатель выводится путем соотношения числа лиц нетрудоспособного возраста на 1000 (или 100) человек трудоспособного. Т.е. общая демографическая нагрузка – это соотношение числа потенциальных иждивенцев (детей и пожилых людей) к числу потенциальных работников. Общая демографическая нагрузка при традиционном режиме воспроизводства населения находилась на очень высоком уровне и почти полностью определялась нагрузкой детьми. На основании пе реписи 1897г. нами произведены расчеты демографической нагрузки по Коми краю. На 100 человек трудоспособного возраста приходилось нетрудоспособно-

ВОЗРАСТ (ЛЕТ)

90-99

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10 |19

0-9

□ мужчины

□ женщины

700 600 500 400 300 200 100 100 200 300 400 500 600700

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

-

а) г. Усть-Сысольск (Ust-Sysolsk)

ВОЗРАСТ (ЛЕТ)

90-99

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29 I

10-19

0-9

-

□ мужчины 1 п женщины

I

I там

"

140 120 100 80 60 40 20 20 40 60 80 100 120140

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

-

б) г. Яренск (Yarensk)

Рис.4. Половозрастная структура городского населения Коми края по переписи 1897г.: г.Усть-Сысольск, г. Яренск.

Fig. 4. Gender and age structure of the urban population of the Komi region according to the census of 1897: Ust-Sysolsk, Yarensk.

Источники: Те же, что и к рис.2.

го населения по Усть-Сысольскому уезду 124, из которых 106 – были лица моложе рабочего возраста и 18 – пожилых, по Яренскому уезду – 113 человек (96 детей и 17 пожилых), по Печорскому уезду – 110 человек (90 детей и 20 пожилых). По г. Усть- Сы-сольску на 100 лиц в рабочем возрасте доводилось 120 в нерабочих возрастах (96 детей и 24 пожилых), по г. Яренску – 89 человек (68 детей и 21 пожилой). В среднем по Российской империи в 1897 г. на 100 человек трудоспособного возраста приходилось 95

Медианный и модальный возраст населения Коми края по данным переписи 1897 г., лет

нетрудоспособного, нагрузка детьми составляла 77 человек, пожилыми – 18.

Таким образом, в Коми крае во всех его уездах демографическая нагрузка превышала общероссийские показатели [13].

Анализ половозрастной структуры населения Коми края по данным переписи 1897 г. показал ее традиционный характер: преобладание в составе удельного веса детей и подростков, лиц молодых взрослых возрастов. Выявленный дисбаланс полов

Таблица 3

Table 3

Median and modal age of the population of the Komi region according to the 1897 census, years

|

Возраст |

Сельское население |

Городское |

|||

|

Усть-Сысоль-ский уезд |

Яренский уезд |

Печорский уезд |

г. Усть-Сысольск |

г. Яренск |

|

|

Медианный |

18,6 |

19,5 |

20 |

20 |

24,3 |

|

Модальный |

7,7 |

8 |

8,5 |

9 |

9 |

Источники: Те же, что и к табл.1.

и уменьшение доли мужского населения, начиная с возрастных групп от 20 лет и старше, в некоторой степени были связаны с увеличением миграционной активности, отходничеством. Образовавшаяся симметрия полов снижала долю мужчин трудоспособных возрастов и повышала удельный вес женского населения данной категории, изменяя трудовую структуру. Также дисбаланс в численности полов оказывал влияние на широту брачного выбора и в конечном итоге брачную структуру населения. С одной стороны, наличие значительного удельного веса детского и молодого населения обеспечивало поддержание и расширенное воспроизводство численности, а с другой, увеличивало показатели демографической нагрузки.