Половые различия морфофункциональных изменений щитовидной железы крыс при длительном воздействии низких доз ДДТ на ранних этапах постнатального развития

Автор: Следнева Юлия Петровна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Одной из важных проблем современной медицины является исследование влияния эндокринных дисрапторов на функционирование желез внутренней секреции. Особый интерес вызывает изучение воздействия низких доз широко распространенного эндокринного дисраптора дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) на развивающийся организм. Учитывая антиандрогенное действие ДДТ, исследование закономерностей и особенностей морфологических и функциональных изменений у обоих полов чрезвычайно важно для понимания механизмов и проявлений действия эндокринного дисраптора. Целью исследования было изучение морфофункциональных изменений щитовидной железы крыс и выявление половых различий этих изменений у крыс Вистар при длительном воздействии низких доз ДДТ на организм с рождения до начала пубертатного периода. Животные опытных групп вместо воды получали растворы о,п-ДДТ с концентрацией 20мкг/л в течение 6 недель, что соответствует пубертатному возрасту. Среднесуточное потребление ДДТ крысами составило 3,71±0,15мкг/кг...

Щитовидная железа, эндокринные дисрапторы, ддт, морфология, половые различия

Короткий адрес: https://sciup.org/143177125

IDR: 143177125

Текст научной статьи Половые различия морфофункциональных изменений щитовидной железы крыс при длительном воздействии низких доз ДДТ на ранних этапах постнатального развития

Введение. В последние десятилетия в мире отмечается тенденция к увеличению числа заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) как у взрослых, так и у детей [1;2]. Многие исследователи сходятся во мнении, что основной причиной этого роста по праву можно считать воздействие эндокринных дисрапторов – экзогенных веществ антропогенного происхождения, нарушающих гормональные механизмы эндогенной регуляции метаболических процессов. Одним из наиболее опасных дисрапторов в силу повсеместного распространения на планете и своей стабильности является пестицид ДДТ, широко используемый в настоящее время для борьбы с малярией, висцеральным лейшманиозом, трипаносомозом и др. [3]. Ранее нами были проведены исследования по влиянию низких доз ДДТ на морфофункциональные изменения ЩЖ половозрелых крыс [4;5]. Данные об изменениях функционирования ЩЖ в ранние периоды онтогенеза и их особенности в зависимости от пола животных практически отсутствуют. Учитывая антиандрогенное действие ДДТ [6], установление закономерностей и особенностей морфологических и функциональных изменений у обоих полов чрезвычайно важно для понимания механизмов и проявлений действия эндокринного дисраптора. Целью настоящего исследования было изучение половых различий морфофункциональных изменений ЩЖ крыс при длительном воздействии низких доз ДДТ на ранних этапах постнатального развития.

Цель исследования – изучение половых различий морфофункциональных изменений щитовидной железы крыс при длительном воздействии низких доз ДДТ на ранних этапах постнатального развития.

Материал и методы исследования. Исследование проведено на новорожденных самцах (n=17) и самках (n=18) крыс линии Вистар. Расчет потребляемой дозы ДДТ выполняли согласно требованиям к определению низких доз для ДДТ (50 мкг/кг/сут) и нормативов содержания ДДТ в продуктах питания в России [7]. Животные опытных групп (n=18) вместо воды получали растворы о,п-ДДТ (Sigma, США) в течение 6 недель: в подсосный период (3 недели) новорожденные крысы опытной группы потребляли ДДТ с молоком матери, получавшей вместо воды раствор о,п-ДДТ с концентрацией 20мкг/л, а затем самостоятельно аналогичный раствор ДДТ. Среднесуточное потребление ДДТ крысами составило 3,71±0,15мкг/кг. Животные контрольной группы (n=17) получали водопроводную воду. Отсутствие в воде и корме ДДТ, его метаболитов и родственных хлорорга-нических соединений было подтверждено методом газожидкостной хроматографии. Животных выводили из эксперимента передозировкой золетила в возрасте 6 недель, что соответствует пубертатному периоду. Эксперимент выполнен в соответствии с Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных, утвержденными приказом Минздрава СССР № 577 от 12.08.1977 г., и этическими принципами, установленными Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей. Исследование гистологических препаратов ЩЖ после проведения ШИК-реакции проводили методом световой микроскопии и компьютерной морфометрии с использованием программы “Image ProPlus” (“Leica Microsystems”, Австрия) с учетом особенностей регионального строения долей ЩЖ крыс, по отдельности в центральных и периферических зонах долей ЩЖ, составляющих одну треть и две трети доли, соответственно [8]. В сыворотке крови методом твердофазного ИФА с помощью коммерческих наборов (“Cusabio Biotech”, Китай; “Monobind”, США) определяли концентрации общего тироксина (Т4), свободного тироксина (сТ4), общего трийодтиронина (Т3), свободного трийодтиронина (сТ3). Статистическую обработку осуществляли с помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0 (Statsoft Inc., США). Центральные тенденции и рассеяния количественных признаков, имеющих приближенно нормальное распределение, описывали средним значением М и стандартной ошибкой среднего значения m. Сравнение независимых групп по количественному признаку выполняли с помощью t-критерия Стьюдента с учетом значений критерия Левена о равенстве дисперсий, а также критерия Манна–Уитни. Различия считали статистически значимыми при р<0,01.

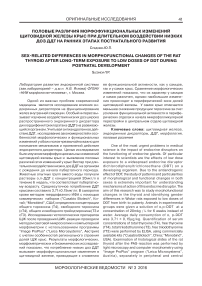

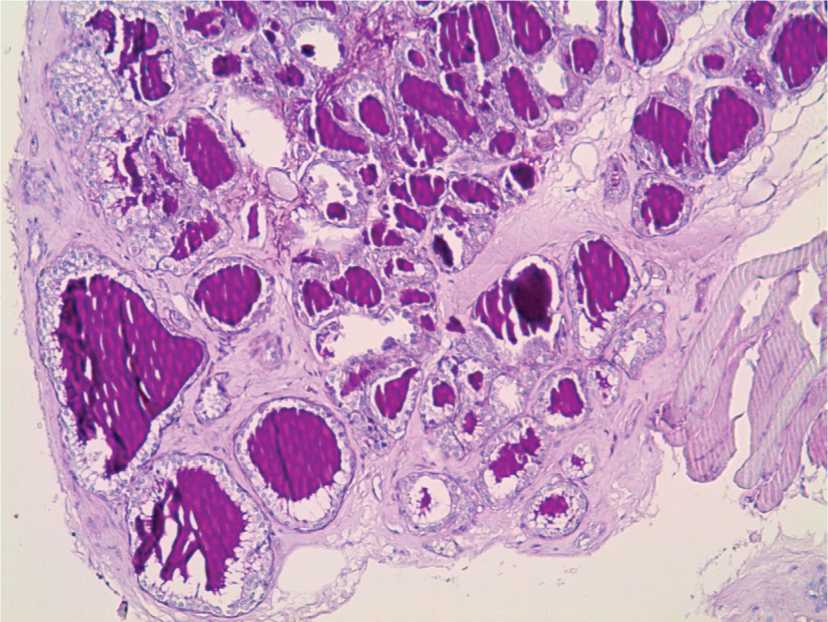

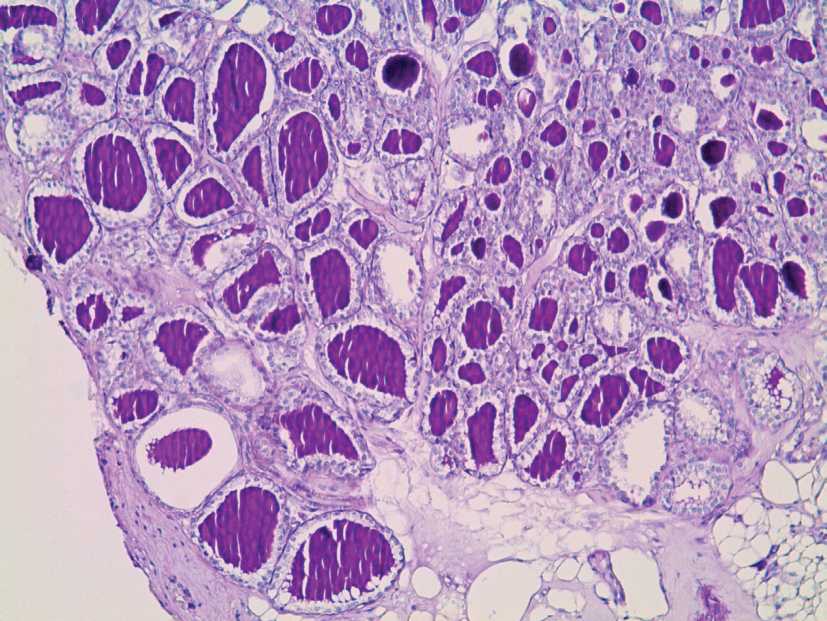

Результаты исследований и их обсуждение. У самцов контрольной группы в возрасте 6 недель ЩЖ была окружена соединительнотканной капсулой, от которой внутрь отходили тонкие пе-

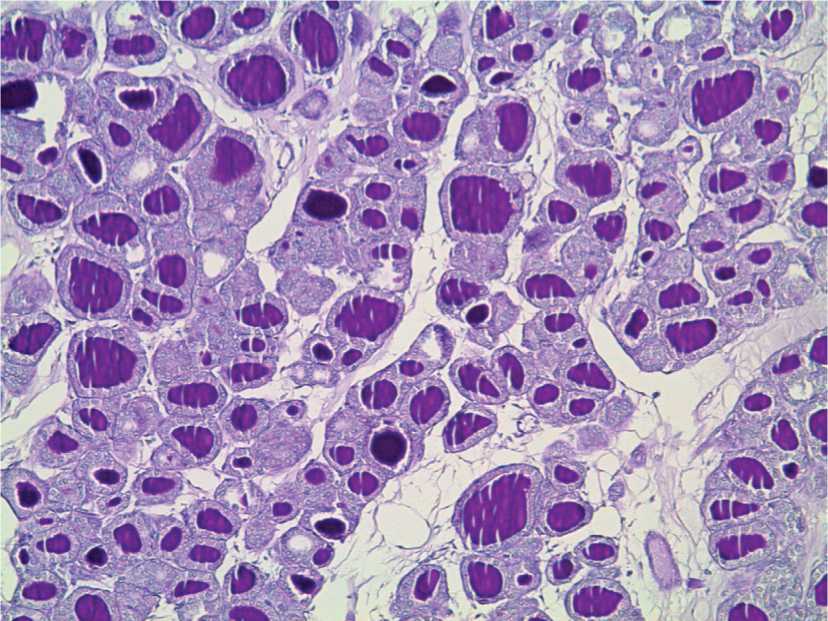

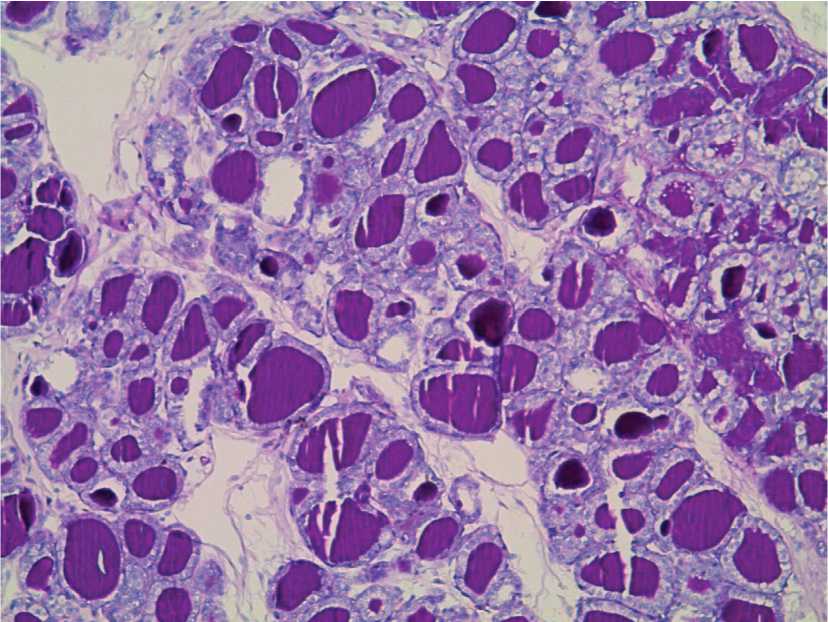

У самцов, получавших раствор ДДТ с рождения до 6 недель ЩЖ также имела типичное строение. Она была окружена соединительнотканной капсулой, от которой внутрь отходили тонкие соединительнотканные перегородки, делящие железу на дольки. Междолевые перегородки имели сетчатую структуру, встречались единичные участки дискомлексации перегородок. Просветы сосудов как артериального, так и венозного русла были свободны, либо в просвете имелось небольшое количество плазмы. Количество фолликулов в мм2 площади среза ЩЖ не отличалось от значений контрольной группы (табл.). В долях ЩЖ также различалось две зоны: центральная (рис.2а) и периферическая (рис.2б). Периферическая зона ЩЖ представлена фолликулами овальной, округлой и неправильной форм более крупных размеров, чем у крыс контрольной группы (табл.). Они были выстланы однослойным кубическим, реже уплощенным эпителием, как и в контрольной группе (табл.). Содержимое фолликулов было представлено оксифильным, плотной консистенции, ШИК-положительным коллоидом. Так называемые «резорбционные» вакуоли встречались реже, но содержание коллоида в фолликулах периферической зоны не отличалось от значений контрольной группы (табл.). Незначительно увеличился индекс Брауна, отражающий растяжение фолликулов накапливаемым коллоидом. Под капсулой были видны небольшие участки гибели эпителия и разрушения единичных фолликулов. В цитоплазме фолликулярных тироцитов ядра располагались центрально. В кубических тиро-цитах они были круглые, в уплощенных — овальные с положением длинной оси ядра по ширине клетки. Размер ядер был меньше, чем у животных контрольной группы (табл.). Глыбки гетерохроматина были расположены по периферии, в центре располагались одно или несколько ядрышек. В цитоплазме фолликулярных тироцитов часто наблюдались ШИК-положительные включения резорбированного коллоида. В центральной зоне долей ЩЖ (рис.2а) содержались фолликулы различного размера от маленьких до относительно крупных, вследствие чего их средний размер превышал значения контрольной группы (табл.). Фолликулы центральной зоны ЩЖ были выстланы тироцитами кубической формы. Их средняя высота была меньше, чем у тироцитов периферической зоны долей, и не отличалась от значений центральной зоны у животных контрольной группы. Ядра тироцитов имели округлую форму. Их размеры не отличались от значений в периферической зоне, но были статистически значимо меньше, чем в центральной зоне долей у крыс контрольной группы. Резорбционные вакуоли встречались чаще, чем в контрольной группе. Содержание коллоида в просветах фолликулов было статистически значимо больше, чем в фолликулах периферической зоны долей, и не отличалось от значений контрольной группы (табл.). Процессы десквамации эпителия в центральных зонах долей выражены слабее, чем в периферической зоне.

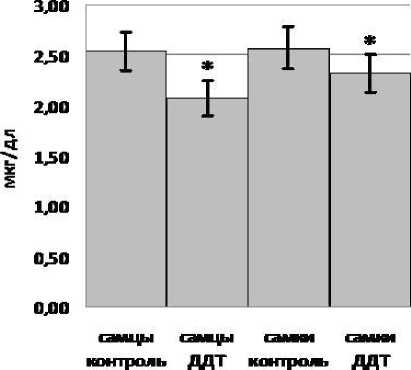

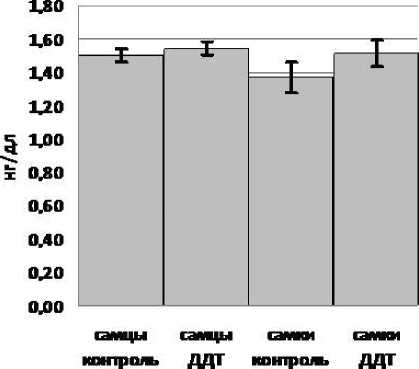

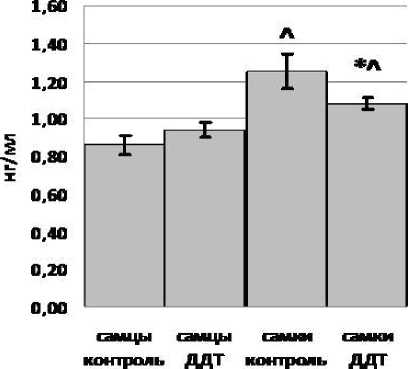

Опредление концентраций тиреоидных гормонов в сыворотке крови крыс показало, что у самцов, потреблявших ДДТ в течение 6 недель с первого дня постнатального развития, единст-

Рис. 1а. Структура центральной зоны ЩЖ самцов крыс контрольной группы. ШИК-реакция с докраской гематоксилином. Ув. 100.

Рис. 1б. Периферическая зона (б) ЩЖ самцов крыс контрольной группы. ШИК-реакция с докраской гематоксилином. Ув. 100.

Рис. 2а. Структура центральной зоны ЩЖ самцов крыс, подвергшихся воздействию низких доз ДДТ с рождения в течение 6 недель. ШИК-реакция с докраской гематоксилином. Ув. 100.

Рис. 2б. Периферическая зона ЩЖ самцов крыс, подвергшихся воздействию низких доз ДДТ с рождения в течение 6 недель. ШИК-реакция с докраской гематоксилином. Ув. 100.

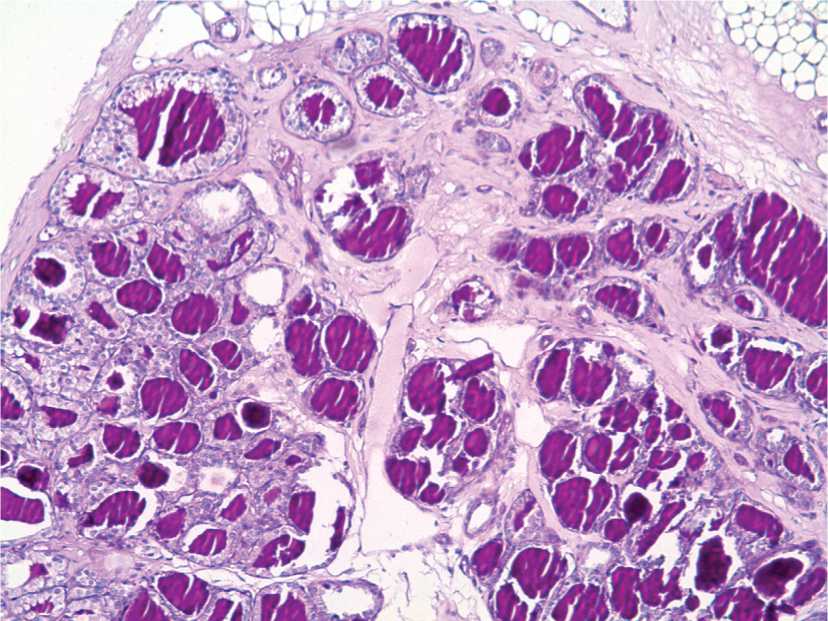

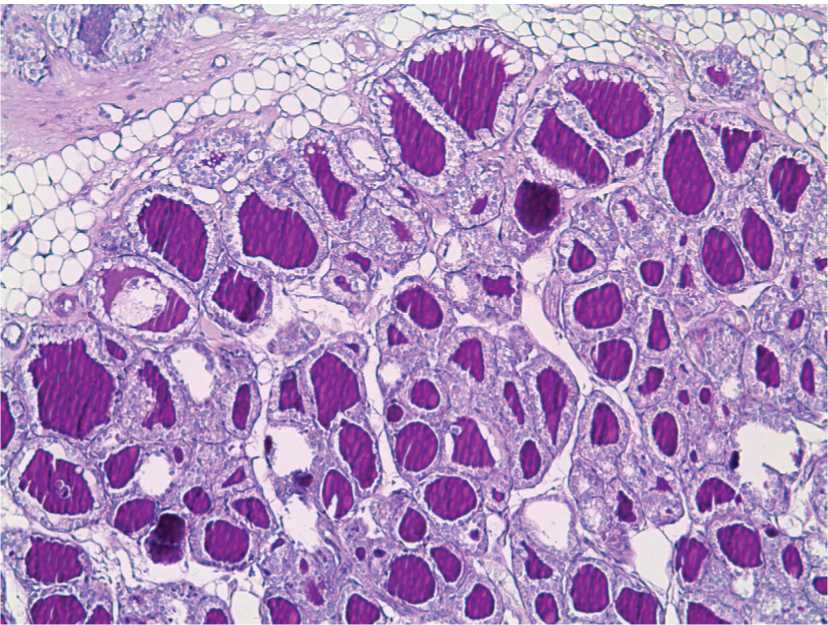

Рис. 3а. Структура центральной зоны ЩЖ самок крыс контрольной группы. ШИК-реакция с докраской гематоксилином. Ув. 100.

Рис. 3б. Периферическая зона ЩЖ самок крыс контрольной группы. ШИК-ре-акция с докраской гематоксилином. Ув. 100.

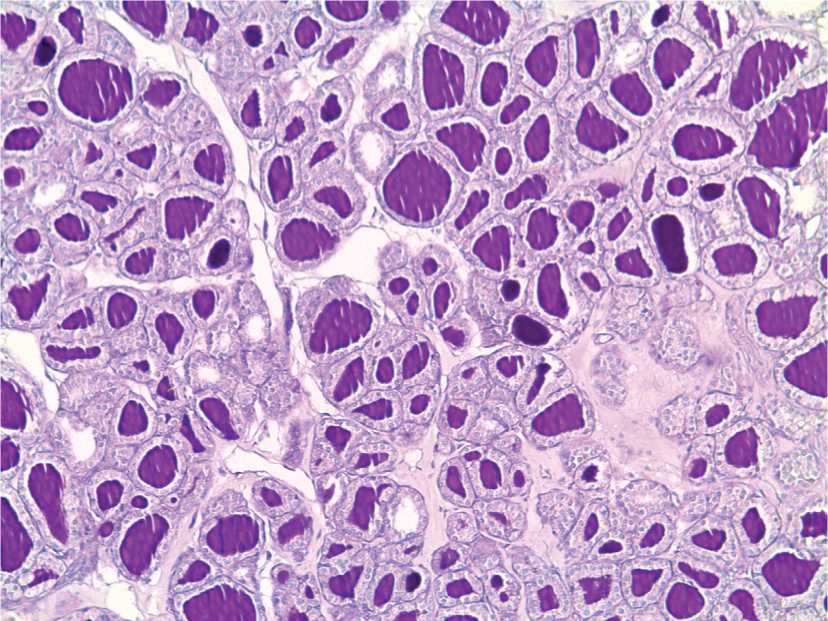

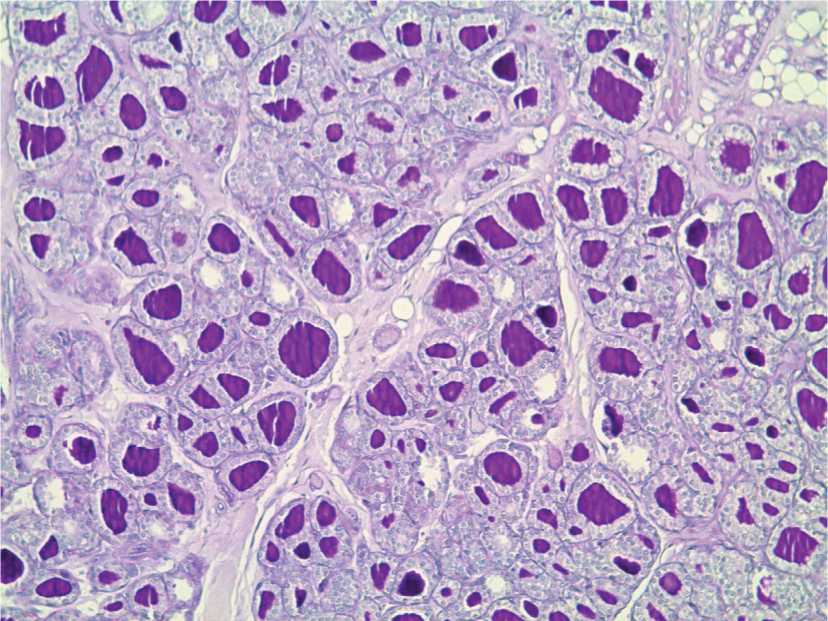

Рис. 4а. Структура центральной зоны ЩЖ самок крыс, подвергшихся воздействию низких доз ДДТ с рождения в течение 6 недель. ШИК-реакция с докраской гематоксилином. Ув. 100.

Рис. 4б. Периферическая зона ЩЖ самок крыс, подвергшихся воздействию низких доз ДДТ с рождения в течение 6 недель. ШИК-реакция с докраской гематоксилином. Ув. 100.

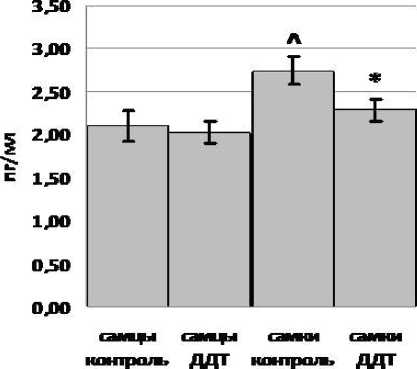

Рис. 5. Особенности изменений тиреоидного статуса самцов и самок крыс при воздействии ДДТ в течение 6 недель, начиная с рождения (M±m). А – Тироксин (Т4), мкг/дл; Б – Свободный тироксин (сТ4), нг/дл; В – Трийодтиронин (Т3), нг/дл, Г – свободный трийодтиронин (сТ3), пг/мл

Список литературы Половые различия морфофункциональных изменений щитовидной железы крыс при длительном воздействии низких доз ДДТ на ранних этапах постнатального развития

- McGrogan A., Seaman H., Wright J., de Vries C. The incidence of autoimmune thyroid disease: a systematic review of the literature // Clin. Endocri nol(Ofx).2008;69(5):687-96. DOI: 10.1111/j.1365-2265.2008.03338.x

- Patrick L. Thyroid disruption: mechanisms and clinical implications in human health // Altern Med Rev. 2009;14 (4):326-46.

- State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012. United Nations Environment Programme and World Health Organization. 2013. 260p.

- Yaglova N.V., Yaglov V.V. Izmeneniya produktsii tireoidnykh gormonov pri dlitel'nom vozdeystvii nizkikh doz endokrinnogo dizraptora dikhlordifeniltrikhloretana // Biomeditsinskaya khimiya. 2014. T.60. vyp.6. S.655-660.

- Yaglov V.V., Yaglova N.V. Morfologicheskie i funktsional'nye izmeneniya shchitovidnoy zhelezy krys pri dlitel'nom vozdeystvii nizkikh doz endokrinnogo disraptora dikhlordifeniltrikhloretana // Sovremennye tekhnologii v meditsine. 2014g. T.6. №4. S.55-61 6.Orton F., Rosivatz E., Scholze V., Kortenramp A. Widely used pesticides with previously unknown endocrine activity revealed as in vitro antiandrogenes. Environ Health Perspect 2011; 119(6): 794-800 DOI: 10.1289/ehp.1002895

- Gigienicheskie trebovaniya bezopasnosti i pishchevoy tsennostipishchevykh produktov. SanPin 2.3.2.1078-01. 2008.

- Yaglova, N.V. Narusheniya sekretornogo tsikla follikulyarnykh tirotsitoviikh korrektsiya tireotropnym gormonom pri eksperimental'nom sindrome netireoidnykhzabolevaniy /N.V. Yaglova//Byulleten' eksperimental'noy biologii i meditsiny.2011.T.152. №8.S.215-219.

- da Costa V., Moreira D., Rosenthal D. Thyroid function and aging: gender-related differences. // Endocrinol. 2001 Oct;171(1):193-8.

- Banu S., Aruldhas M. Sex steroids regulate TSH-induced thyroid growth during sexual maturation in Wistar rats.//Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes 2002 (110):37-42.

- Banu S., Arosh J., Govindarajulu P., Aruldhas M. Testosterone and estradiol diferentially regulate thyroid growth in Wistar rats from immature to adult age. // Endocrine Research 2001 (27):447-463.

- Banu S., Govindarajulu P., Aruldhas M. Developmental profiles of TSH, sex Steroids, and their receptors in the thyroid and their relevance to thyroid growth in immature rats. // Steroids 2002(67):137-144.

- Marassi M., Fortunato S., da Silva A., Pereira V., Carvalho D., Rosenthal D., da Costa V. Sexual dimorphism in thyroid function and type 1 iodothyronine deiodinase activity in pre-pubertal and adult rats. // J Endocrinol. 2007 Jan;192(1):121-30.

- Kobal S., Cebulj-Kadunc N., Cestnik V. Serum T3 and T4 concentrations in the adult rats treated with herbicide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. //Pflugers Arch. 2000;440(5 Suppl):R171-2.