Получение исходного материала для селекции кориандра методом химического мутагенеза

Автор: Немце-петровский В.А.

Статья в выпуске: 2 (137), 2007 года.

Бесплатный доступ

Показано, что вследствие слабой вариабельности морфофизиологических признаков кориандра селекция по большинству хозяйственных признаков затруднена. Предложен более эффективный путь селекционного улучшения кориандра методом химического мутагенеза. В результате обработок серией мутагенов в различных концентрациях получены мутанты, отличающиеся по комплексу морфологических признаков и устойчивости к Ramularia coriandri Moesz et Smarods.

Короткий адрес: https://sciup.org/142150809

IDR: 142150809 | УДК: 635.751:581.154

Текст обзорной статьи Получение исходного материала для селекции кориандра методом химического мутагенеза

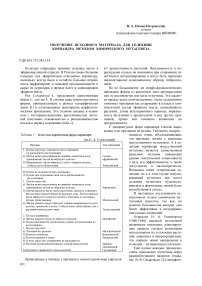

Таблица 1 – Ключ для определения форм кориандра

(по Е. А. Столетовой)

|

Признак |

Тип изменения |

|

Североафриканский Абиссинский |

Б. Плоды распадаются (необходимо умение для разделения их на половинки.

В. Плоды округлые, совершенно не распадаются.

|

Афганский Монгольский Туркестанский Индийский Малоазиатский Воронежский Закавказский Западноевропейский Грузинский |

Приведённые в таблице 1 признаки в значительной мере определя-

ют продуктивность растений. Неосыпаемость и не-распадение плодов на половинки при созревании генетически детерминированы и могут быть переданы перспективному селекционному образцу гибридизацией.

Но по большинству же морфо-физиологических признаков формы из различных мест произрастания или не различаются или мало отличимы. Это касается прежде всего количественных, таких селекционно значимых признаков как содержание в плодах и компонентный состав эфирного масла, осеменённость растений, длина вегетационного периода, поражае-мость болезнями и вредителями и ряд других признаков, прямо или косвенно влияющих на продуктивность.

У дикорастущих форм кориандра степень выражения этих признаков не велика. Увеличить экспрессивность генов, обусловливающих эти признаки, можно с помощью искусственного мутагенеза. А в селекции кориандра искусственный мутагенез является единственным реальным методом повышения уровня генетической изменчивости в силу его эффективности, а также доступности и малозатратности. Возможна также гетерозисная селекция, но и в этом случае индуцированный мутагенез как метод создания мутантных мужскостерильных и фертильных линий будет способствовать успеху.

В настоящем исследовании использовали только химические мутагенные реагенты, так как, по мнению большинства авторов, они более эффективны в индуцировании генных изменений.

Открытие И. А. Рапопортом (1946-1948) высокой мутагенной активности некоторых алкилирующих веществ сделало возможным использование их в селекции растений, животных и микроорганизмов, что открыло новое направление в селекции – мутационную селекцию.

Ещё одним важным преимуществом химических мутагенов перед радиооблучением является открытие В. В. Сахаровым [2] специфич- ности и избирательности их действия, открывающие возможность получения направленных мутаций [3, 4].

Материал и методика. В качестве исходного материала был выбран самый продуктивный на то время (1993 г.) сорт кориандра ( C. sativum L.) Янтарь селекции ВНИИЭМК (г. Симферополь).

Воздушно сухие плоды обрабатывали в течение 18 ч водными растворами химических мутагенов в различных концентрациях (табл. 2). После мутагенной обработки семена отмывали в проточной воде в течение часа. Для контроля семена выдерживали в воде 18 ч.

У контрольных и обработанных мутагенами семян определяли лабораторную и полевую всхожесть. Растения, выросшие из семян, подвергнутых мутагенному воздействию (потомство М1), самоопыляли и накрывали индивидуальными бумажными изоляторами, как изменённые. При этом так же рендоми-зировано опыляли растения без видимых отличий от растений контроля. При этом на каждом растении М 1 изолировали центральный зонтик и 3-4 зонтика первого порядка с целью преодоления химерности мозаичных растений.

Полученные от самоопыления потомства (М2) высевались отдельно. Для анализа потомств М2 получали семьи М3 самоопылением растений М2 под каркасными плёночно-марлевыми изоляторами. В дальнейшем в потомствах М3 и М4 применяли групповую изоляцию, но лишь тогда, когда в этих потом-ствах не наблюдалось расщепление по мутагенному признаку.

При учёте частоты изменений, вызванных действием химических мутагенов, отмечали изменения в окраске листа и стебля, в рассечённости листовой пластинки, в листорасположении, по архитектонике растений, наличии или отсутствию прикорневой розетки, а также фасциации листа и стебля. Отмечались также мужскостерильные растения без тычинок или с пустыми пыльниками. А также изменения в сроках цветения и созревания.

В 1996 г., в год эпифитотии рамуляриоза (Ramu-laria coriandri Moesz et Smarods ) провели отбор относительно устойчивых к заболеванию генотипов М 3 и М 4 по степени осеменённости растений.

Отборы по содержанию и качественному составу эфирного масла проводили, начиная с потомства М 3 в расчёте на обнаружение рецессивной мутации.

Содержание эфирного масла в плодах кориандра определяли специально разработанными для этого методами – микроскопическим [5] и экстракционнохроматографическим [6] не длительными во времени и не требующими больших навесок сырья для анализа. Это делает возможным индивидуальный отбор по содержанию и количественному составу эфирного масла кориандра и других зерновых эфирномасличных культур: аниса, фенхеля, тмина, укропа и др.

В предварительном и конкурсном сортоиспытании содержание эфирного масла в плодах кориандра определяли методом отгонки с паром по методу Кле- венджера [7]. Компонентный состав эфирного масла определяли методом ГЖХ. Отборы урожайных генотипов осуществляли по степени озернённости растений в гексагональном посеве (по Fasuolas). При этом растения располагали на расстоянии 25 см друг от друга, так как специальным опытом было установлено отсутствие взаимовлияния растений в таком посеве [8].

В работе использовались следующие химические мутагенные вещества из класса алкилирующих соединений: этиленимин (ЭИ), N-нитрозо-N-метил-мочевина (НММ), N-нитрозо-N-этилмочевина (НЭМ), диметилсульфат (ДЭС).

Результаты исследования. Основу продуктивности сортов кориандра, выращиваемого в основном для получения кориандрового масла, составляют следующие элементы: число растений на единице площади посева, озернённость растений, количество эфирного масла в плодах. В значительной мере продуктивность зависит от способности сорта противостоять болезням и вредителям. Осыпаемость и распадаемость плодов на половинки, раскалывае-мость при созревании ведёт к существенной потере урожая. Однако наличие генов устойчивости к осыпаемости и распадаемости плодов у растений вида C. sativum (табл.1) снимает проблему потерь урожая по этим признакам. Что же касается признаков продуктивности – осеменённости растений и количества эфирного масла в плодах, то улучшение сортов по ним хотя и происходит от сорта к сорту, но очень постепенно, что можно видеть на примере повышения массовой доли эфирного масла в плодах кориандра у каждого последующего сорта по сравнению с предыдущим [9]. Такой темп может быть обусловлен включением в генотип растений каждого последующего сорта одного нового малого гена.

Практика селекционных исследований показывает, что радикального увеличения продуктивности сортов можно достичь методом индукционного мутагенеза.

Настоящее исследование начато в 1993 г. с решения ряда вопросов методического плана, включавшего определение степени чувствительности сорта к мутагенному воздействию, подбор доз реагентов, оптимальных для выхода мутаций, а также изучение спектров мутагенной изменчивости кориандра в различных вариантах обработки мутагенами, что необходимо для получения мутантов с заданными признаками.

Оптимальной дозой мутагена является доза, начиная с которой достоверно снижается всхожесть семян, что связано с повышением частоты, в том числе и летальных мутаций.

Ориентируясь на лабораторную всхожесть (табл. 2) можно видеть, что оптимальная доза ЭИ при 18-часовой экспозиции лежит в интервале 0,020,08 %, а полевая всхожесть начинает достоверно снижаться с концентрации 0,04 %. В случае обработки НММ ни одна из доз не привела к снижению лабораторной всхожести. Полевая всхожесть снижа- лась с первой же в нашем опыте концентрации – 0,005 %. Так же влияет на всхожесть семян кориандра и концентрация 0,005 %. Аналогичное воздействие на всхожесть семян кориандра оказывает и НЭМ. НДММ снижала лабораторную всхожесть в варианте ные мутации часто используются как индикаторы мутагенной активности реагента на данном объекте.

Отмечая изменения стебля, листа, соцветий и общее усиление изменчивости кориандра под действием химических мутагенов мы обнаружили, что зна-

Таблица 2 – Всхожесть семян кориандра М 3 , обработанных растворами химических мутагенов

Химические мутагены

|

концен- |

ЭИ |

НММ 1 |

НДММ 1 |

НЭМ 1 |

ДМС 1 |

ДЭС |

||||||

|

трация, |

В с х |

о ж е с т |

ь, % |

|||||||||

|

% |

лабор. |

полев. |

лабор. |

полев. |

лабор. |

полев. |

лабор. |

полев. |

лабор. |

полев. |

лабор. |

полев. |

|

0 (вода) |

76,3±5,0 |

36,7±1,5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

0,005 |

- |

- |

71,3±6,1 |

28,1±6,1 |

62,1±2,8 |

31,6±1,6 |

70,4±2,2 |

36,4±1,7 |

- |

- |

- |

- |

|

0,010 |

84.,6±1,9 |

59,3±2,7 |

80,7±0,9 |

18,6±2,1 |

64,4±2,8 |

18,8±1,9 |

72,8±3,1 |

21,6±1,8 |

81,3±1,8 |

59,7±2,9 |

79,6±1,2 |

54,9±4,6 |

|

0,015 |

- |

- |

50,7±1,7 |

8,1±1,4 |

47,7±2,9 |

10,4±2,8 |

72,7±1,8 |

17,7±2,0 |

- |

- |

- |

- |

|

0,020 |

70,2±1,4 |

48,3±2,8 |

76,7±4,3 |

8,8±1,6 |

25,6±2,2 |

4,1±1,1 |

69,9±2,1 |

18,5±2,4 |

74,3±2,6 |

50,7±3,2 |

70,4±3,3 |

60,1±3,8 |

|

0,025 |

- |

- |

78,3±1,6 |

4,0±1,0 |

20,6±2,8 |

0 |

70,3±3,6 |

8,8±1,6 |

- |

- |

- |

- |

|

0,030 |

43,2±2,7 |

34,3±5,0 |

78,3±2,3 |

0 |

14,5±3,1 |

1,1±1,0 |

75,5±3,3 |

7,2±1,6 |

78,0±1,0 |

40,3±2,8 |

74,8±3,1 |

53,3±4,5 |

|

0,035 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

0,040 |

22,9±2,4 |

16,8±2,3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

75,3±3,9 |

33,0±1,9 |

70,8±3,5 |

56,4±2,2 |

|

0,045 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

75,3±1,7 |

35,0±3,1 |

72,2±2,9 |

48,0±2,8 |

|

0,050 |

10,7±1,8 |

9,1±1,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

75,7±5,9 |

30,3±2,9 |

69,9±1,9 |

44,2±3,0 |

0,015 %, полевую – в варианте 0,005 %. Лабораторная всхожесть во всех вариантах обработки ДМС и ДЭС была на уровне контроля.

В поле отмечено незначительное снижение всхожести только в варианте 0,05 % ДМС.

По данным таблицы 2, можно считать сорт Янтарь довольно чувствительным к действию ЭИ и во всех трёх нитрозоалкилмочевин и мало чувствительным к ДМС и ДЭС. Для предпосевной обработки семян кориандра могут быть рекомендованы следующие дозы химических мутагенов: 0,0350,04 % ЭИ, 0,005 % НММ, 0,005-0,01 % НДММ, 0,01 % НЭМ, 0,05 % ДМС.

Более надёжным, чем всхожесть семян, критерием мутабильности сорта и мутагенной активности химического соединения является морфофизиологическая изменчивость (табл. 3-6). Мутационные же изменения некоторых из этих признаков могут быть использованы в селекционной работе. А хлорофилль- чительная часть этих изменений присутствует в контроле, а возникшие аналогичные изменения в варианте обработки мутагенами, как показал анализ самоопылённых потомств изменённых растений, часто являются паратипическими. Так, если причиной высокорослости являются только мутации, то низкорослость – это модификационное изменение. В данном эксперименте исключительно мутационными изменениями стебля являются также «стелющиеся побеги», «утолщение стебля», «фасциация стебля», «белая окраска стебля». Курчавость листа, широкая листовая пластинка, хлорофилльные изменения также являются мутационными. Но, если изменение «белый по краю лист» вызвано изменением ядерного гена, то пёстролистность – пластидная мутация.

В фазе цветения обнаружены следующие мутационные изменения: зонтики первого порядка собраны в «щиток», «мелкие цветки», «белая окраска венчика». Все остальные изменения (см. табл. 3-6) могут

Таблица 3 – Морфофизиологическая изменчивость кориандра, М2

|

Отклонения от нормы |

Дозы мутагенов, % |

Частота измен. частота мут., %. |

||||||||||||

|

вода |

ЭИ |

НММ |

НДММ |

НЭМ |

ДМС |

ДЭС |

||||||||

|

Изменение |

0 |

0,02 |

0,03 |

0,005 |

0,01 |

0,005 |

0,01 |

0,01 |

0,02 |

0,03 |

0,04 |

0,02 |

0,04 |

|

|

Стебля |

10 1,63±0,51 |

15/1 |

18/5 |

17/13 |

14/0 |

23/7 |

18/6 |

26/11 |

15/7 |

11/7 |

9/2 |

14/2 |

11/3 |

2,98±0,21 1,00±0,12 |

|

Листа |

9 1,47±0,49 |

15/7 |

15/6 |

11/4 |

12/5 |

5/0 |

9/3 |

5/2 |

9/7 |

9/2 |

10/2 |

4/0 |

9/0 |

1,76±0,16 0,59 ±0,10 |

|

Цветения |

16 2,62±0,65 |

25/3 |

28/8 |

15/8 |

24/11 |

17/0 |

18/5 |

22/2 |

27/11 |

10/0 |

10/6 |

10/5 |

19/2 |

3,51±0,23 0,95 ±0,12 |

|

Всего изменений |

35 |

55/11 |

61/19 |

43/25 |

50/16 |

45/7 |

45/14 |

53/15 |

51/25 |

30/9 |

29/10 |

28/7 |

39/5 |

-- |

|

Просмотрено растений |

610 |

621 |

505 |

300 |

675 |

544 |

640 |

630 |

660 |

480 |

304 |

518 |

540 |

-- |

|

Частота изменений, % |

5,74±0,94 |

*8,86± 1,14 |

*12,08± ±1,45 |

*14,33± ±2,12 |

7,41± ±1,01 |

8,27± ±1,18 |

7,03± ±1,01 |

8,41± ±1,11 |

7,73± ±1,04 |

6,25± ±1,10 |

*9,54± ±1,68 |

5,40± ±0,99 |

7,22± ±1,11 |

*8,24±0,34 |

|

Частота мутаций |

0±0,16 |

1,77± ±0,53 |

3,76± ±0,85 |

8,33± ±1,59 |

2,37± ±0,58 |

1,29± ±0,48 |

2,19± ±0,58 |

2,38± ±0.61 |

3,79± ±0,74 |

1,87± ±0,62 |

3,29± ±1,02 |

1,35± ±0,51 |

0,93± ±0,41 |

2,54±0,19 |

В числителе – число изменённых растений

В знаменателе – число мутантных растений

* – достоверное отличие от контроля

Таблица 4 – Морфофизиологические изменения элементов стебля кориандра в М2

|

Тип изменений |

Доза химических мутагенов, % |

||||||||||||

|

вода |

ЭИ |

НММ |

НДММ |

НЭМ |

ДМС |

ДЭС |

|||||||

|

0 |

0,02 |

0,03 |

0,005 |

0,01 |

0,005 |

0,01 |

0,01 |

0,02 |

0,03 |

0,04 |

0,02 |

0,04 |

|

|

Высокорослость |

- |

- |

- |

4/4 |

- |

- |

- |

2/1 |

- |

4/4 |

- |

- |

- |

|

Низкорослость |

2 |

2/0 |

1/0 |

- |

5/0 |

4/0 |

- |

- |

4/0 |

- |

1/1 |

- |

- |

|

Карликовость |

- |

4/0 |

2/0 |

- |

1/0 |

- |

- |

8/1 |

5/4 |

- |

- |

6/2 |

- |

|

Сокращение междуузлий |

1 |

3/1 |

2/0 |

1/1 |

4/0 |

6/5 |

4/0 |

3/0 |

- |

3/3 |

1/0 |

2/0 |

2/0 |

|

Стелющиеся побеги |

- |

- |

- |

- |

- |

1/1 |

2/2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Горизонтальная ориентация ветвей 1-го пор. |

1 |

1/0 |

3/0 |

2/0 |

- |

3/0 |

- |

5/5 |

- |

3/0 |

- |

4/0 |

- |

|

Вертикальная ориентация ветвей 1-го пор. |

2 |

2\0 |

3/0 |

- |

2/0 |

2/0 |

6/2 |

4/0 |

2/0 |

1/0 |

3/0 |

1/0 |

5/2 |

|

Утолщение стебля |

- |

1/0 |

- |

4/4 |

- |

- |

- |

1/1 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Три и более ветвей из узла |

3 |

- |

2/1 |

- |

2/0 |

3/0 |

5/2 |

- |

1/0 |

- |

2/0 |

1/0 |

- |

|

4 порядка ветвления |

- |

1/0 |

1/0 |

1/1 |

- |

- |

- |

1/1 |

- |

- |

- |

- |

2/1 |

|

Плоский стебель (фасциация) |

- |

- |

2/2 |

1/1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Зигзагообразный стебель |

1 |

1/0 |

2/2 |

4/2 |

- |

4/1 |

1/0 |

- |

3/3 |

- |

2/1 |

- |

2/0 |

|

Белая окраска стебля |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2/2 |

- |

- |

- |

- |

|

Таблица 5 – Морфофизиологические изменения листьев кориандра в М 2

|

Тип изменений |

Доза химических мутагенов, % |

||||||||||||

|

вода |

ЭИ |

НММ |

НДММ |

НЭМ |

ДМС |

ДЭС |

|||||||

|

0 |

0,02 |

0,03 |

0,005 |

0,01 |

0,005 |

0,01 |

0.01 |

0,02 |

0,03 |

0,04 |

0,02 |

0,04 |

|

|

Курчавость листа |

- |

- |

2/2 |

- |

- |

- |

- |

- |

3/3 |

- |

- |

- |

3/0 |

|

Широкая листовая пластинка |

- |

- |

- |

4/4 |

4/4 |

- |

- |

- |

2/2 |

- |

2/2 |

- |

- |

|

Бледно-зелёный лист |

4 |

2/0 |

1/0 |

- |

4/1 |

2/0 |

3/0 |

- |

1/0 |

- |

1/0 |

3/0 |

3/0 |

|

Белый по краю лист |

- |

3/3 |

- |

2/1 |

- |

- |

- |

- |

- |

1/1 |

2/0 |

- |

- |

|

Пестролистность |

- |

- |

4/4 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

2|2 |

- |

- |

- |

|

Низкая облиственность |

3 |

4/0 |

5/0 |

2/0 |

3/0 |

2/0 |

3/0 |

4/2 |

- |

2/0 |

2/0 |

- |

1/0 |

|

Высокая облиственность |

2 |

6/4 |

3/0 |

3/0 |

1/0 |

1/0 |

3/3 |

1/0 |

1/0 |

6/1 |

3/0 |

1/0 |

2/0 |

Таблица 6 – Морфофизиологические изменения генеративных органов кориандра в М 2

Отмечалось значительное увеличение числа мужскостерильных растений в вариантах обработки мутагенами. Иногда мужскостерильные растения не давали плодов даже при свободном опылении. У других наблюдался апомиксис – под индивидуальными изоляторами на центральных зонтиках и на зонтиках первого порядка завязывались крупные плоды. Лишь единичные из них дали всходы в М3. Но при свободном опылении эти МС-растения М2 давали нормальное потомство М3, но и тут среди фертильных растений обнаруживались стерильные.

Обобщая данные морфофизиологической изменчивости кориандра, следует отметить наибольшую активность в индуцировании изменений ЭИ в концентрациях 0,02 и 0,03 %, НММ – 0,005 % и ДМС – 0,04 %. В остальных вариантах отличие частоты изменений от таковой в контроле не достоверно. И выводы об эффективности их были бы преждевременны. Нельзя также сделать вывод о том, в какой фазе развития растений чаще всего обнаруживаются изменения, в том числе и мутационные. Но если учитывать долю мутационной изменчивости в общей изменчивости, то она выше всего в варианте обработки 0,005 % НММ.

Во всех вариантах обработки мутагенами частота мутаций достоверно превышает нулевую частоту мутаций в контроле (ошибка нуля вычислена по методу Ван-дер-Вардена) [10].

В полученном материале М3 мы продолжили поиск мутаций, приводящих к улучшению хозяйственно полезных признаков, т.е. признаков продуктивности, среди которых содержание эфирного масла в плодах, семенная продуктивность растений, устойчивость растений к основному заболеванию кориандра – рамуляриозу. Для этого высевались са-моопылённые потомства М3 семьями. В одной из таких семей в варианте обработки 0,025 % НММ отмечалось наличие растений с повышенным содержанием эфирного масла. Одно из растений этой семьи содержало 4,52 % эфирного масла. Анализ потомства М 4 от свободного опыления показал значительное разнообразие растений по исследуемому признаку в интервале от 1,52 до 7,71 %. Кривая распределения растений по содержанию эфирного масла была двухвершинной. Разбив растения по содержанию эфирного масла на два класса интервалов так, чтобы верхняя граница 1-го класса совпадала с верхней границей доверительного интервала, обнаружили соотношение этих классов в отношении близком 3:1 (табл. 7). По критерию z2 = 0,424 это соотношение вполне соответствует теоретически ожидаемому (с вероятностью около 0,50) и говорит о монотонном рецессивном характере мутационного изменения.

Дальнейший отбор высокоэфиромасличных растений в этом варианте обработки НММ позволил выделить 5 семей М5 с массовой долей эфирного масла, определенной по Клевенджеру, от 5,5 до 6,4%.

По данным экстракционно-хроматографического анализа [6], было выделено одно растение М3 в варианте обработки 0,05 % ДМС с изменённым компонентным составом эфирного масла, отличающимся отсутствием второго по величине компонента, – камфоры. Мутагенный ген также оказался рецессивным. Лишь в М5 была выделена нерасщепляющаяся по этому признаку линия, все растения которой были гомозиготными по новому гену.

Таблица 7 – Расщепление по двум классам эфирномасличности в семье М4 от свободного опыления мутантного растения М3

|

Данные |

Классы эфирномасличности |

2 |

|

|

1,52 – 4,19 |

4,20 – 7,71 |

||

|

Опытные |

255 |

92 |

0,424 |

|

Ожидаемые |

260,47 |

86, 82 |

|

Газохроматографический анализ эфирного масла из плодов этой семьи показал полное отсутствие в его составе не только камфоры, но и минорных компонентов – камфена и лимонена, что указывает на плейотропный характер действия мутантного гена.

Не менее важным, чем содержание эфирного масла в плодах кориандра, селекционно значимым признаком является урожайность культуры. В селекционной практике широко используется метод индуцированного мутагенеза как способ получения высокоурожайных сортов. Урожайность можно поднять увеличив семенную продуктивность растений, составляющих популяцию сорта. Отбор высокопродуктивных генотипов из потомств М3, полученных при обработке химическими мутагенами мы осуществляли в гексагональном посеве с расстоянием между растениями 25 см, которое исключает конкурентные отношения среди растений, что с большим разрешением позволяет выявить генетическую составляющую фенотипа.

Определив размах варьирования урожая растений популяции исходного сорта Янтарь, отбирали растения с массой семян, превышающей максимум урожайности растений контроля в гексагональном посеве (14,5 г/раст.). Так, в варианте обработки 0,05 % ДЭС были отобраны 3 растения с массой плодов 26,7, 27,0 и 38,6 г, в варианте 0,01 % НММ – одно растение с массой плодов 24,1 г, в варианте 0,02 % НЭМ – одно растение с массой плодов 27,1 г и одно растение с массой плодов 22,1 г было отобрано в варианте 0,03 % ЭИ.

Семена М 4 этих растений были объединены в четыре группы по вариантам обработки мутагенами и посеяны сотовым способом.

В период цветения была выбракована семья М4 варианта обработки 0,01 % ЭИ, т. к. большая часть растений этой группы была поражена фузариозом. Три других группы повторили свою высокую урожайность по сравнению с контролем (хотя и несколько сниженную по сравнению с урожаем исходных растений М3), что указывает на мутационный характер произошедших изменений.

Учёт семенной продуктивности растений при подсчёте числа созревших плодов на растении позволил в год эпифитотии рамуляриоза (1996 г.,

ВНИИБЗР, Краснодар) обнаружить в селекционном питомнике на естественном инфекционном фоне устойчивые к этому основному заболеванию растения кориандра. В 14 семьях М 3 были обнаружены растения с вызревшими, хорошо выполненными плодами в количестве, значительно превышающем количество плодов единственного растения с плодами в контроле (табл. 8).

Таблица 8 – Озернѐнность растений в семьях М 3 на фоне общего поражения посевов рамуляриозом

Краснодар, 1996 г.

|

№ семьи |

Вариант обработки мутагеном |

Число растений в семье, шт. |

Число плодов в семье шт./дел . |

Среднее кол-во плодов на рас-тени, шт. |

Макс. число плодов на рас-тени, шт. |

|

412 |

0,005 % НММ |

20 |

1040 |

52 |

658 |

|

424 |

0,005 % НММ |

21 |

378 |

18 |

330 |

|

421 |

0,005 % НММ |

23 |

322 |

14 |

112 |

|

459 |

0,01 % НММ |

18 |

144 |

8 |

120 |

|

472 |

0,01 % НММ |

25 |

225 |

9 |

184 |

|

479 |

0,01 % НММ |

33 |

825 |

25 |

375 |

|

494 |

0,01 % НММ |

28 |

1624 |

58 |

308 |

|

500 |

0,05 % НММ |

24 |

264 |

11 |

189 |

|

524 |

0,05 % НММ |

25 |

1425 |

57 |

480 |

|

539 |

0,05 % НММ |

18 |

306 |

17 |

305 |

|

699 |

0,05 % НММ |

14 |

658 |

47 |

658 |

|

709 |

0,05 % НММ |

21 |

966 |

46 |

161 |

|

722 |

0,05 % ДЭC |

33 |

693 |

21 |

206 |

|

810 |

0,02 % ЭИ |

26 |

1014 |

39 |

1014 |

|

Конт- |

|||||

|

роль |

Янтарь |

30 |

8 |

0,27 |

8 |

В двух семьях (№ 699 и № 810) было всего по одному растению, озернённость которых была на уровне растений исходного сорта Янтарь при такой же схеме посева в отсутствии заболевания.

Единственное же из максимально озернённых растений (в семье № 810) было абсолютно здоровым, в то время как все другие несли признаки заболевания. Это обстоятельство позволяет считать, что мы имеем единственный случай возникновения мута- ции, приводящей к устойчивости кориандра к раму-ляриозу. В остальных 13 случаях скорее следует говорить о толерантности, чем о резистентности, которая несомненно тоже вызвана мутагенезом.

В этом эксперименте хорошо прослеживается специфичность НММ в индуцировании мутаций ра-муляриозной адаптивности.

Полученный в опытах по экспериментальному мутагенезу кориандра хозяйственно-перспективный материал используется нами в селекционной работе.