Полувековая (1963-2017 гг.) динамика численности и распространения непарного шелкопряда (Lepidoptera, Lymantriidae) в Бурятии

Автор: Рудых Сергей Геннадьевич, Филиппов Анатолий Вячеславович, Юшань , Дуала

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 4 (9), 2018 года.

Бесплатный доступ

Произведен анализ динамики численности и распространения непарного шелкопряда за 1963-2017 гг. Приведены количественные оценки связи между изменением гидротермических условий и развитием крупных вспышек массового размножения непарного шелкопряда. Определены климатически обусловленные предпосылки к расширению ареала данного вредителя хвойных и лиственных пород в Бурятии, установлены пределы расширения. До последнего времени северная граница распространения непарного шелкопряда в Бурятии, примерно, ограничивалась 520 северной широты. Отмечено, что в настоящее время (2017) происходит расширение ареала непарного шелкопряда на север, вплоть до Баргузинской котловины.

Непарный шелкопряд, бурятия, изменения климата, вспышки массового размножения, расширение ареала

Короткий адрес: https://sciup.org/148318013

IDR: 148318013 | УДК: 595.787+630*4 | DOI: 10.18101/2542-0623-2018-4-44-53

Текст научной статьи Полувековая (1963-2017 гг.) динамика численности и распространения непарного шелкопряда (Lepidoptera, Lymantriidae) в Бурятии

Непарный шелкопряд Lymantria dispar ( L. ) — многоядный вредитель лиственных и хвойных пород, дающий вспышки массового размножения.

Массовые размножения непарного шелкопряда вызывают комплекс взаимосвязанных гелиофизических, климатологических, биологических факторов. Предпосылками к увеличению плотности популяций вредителя являются жаркая и сухая погода в конце апреля — начале мая и июле — августе в сочетании с холодной и малоснежной зимой. При таком погодном сценарии также имеет место физиологическое ослабление кормовых растений.

Климатические изменения, наблюдаемые с 1976 г., создали предпосылки к расширению ареалов хозяйственно важных видов насекомых, в том числе и непарного шелкопряда. Появились новые участки, не связанные с основным ареалом, но пригодные для существования непарного шелкопряда по климатическим показателям.

Материал и методика

В 2013 г. нами по общепринятым методикам [Методы мониторинга вредителей и болезней леса, 2004; Надзор, учет и прогноз массовых размножений хвое- и листогрызущих насекомых, 1965] были проведены учеты численности непарного шелкопряда на модельных площадках, занятых разными типами лесов в Бурятии.

В 2014‒2017 гг. был произведен феромонный мониторинг, при этом были охвачены все лесничества Бурятии, подходящие по лесорастительным условиям. При этом руководствовались следующими методическими рекомендациями [Кондаков, 2002; Программа… 2012; Применение феромонов важнейших вредителей леса при ведении лесопатологического мониторинга, 2013].

Точки находок непарного шелкопряда в Бурятии указаны по литературным данным [Эпова, 1999; Чешуекрылые Бурятии, 2007], материалам 2010‒2017 гг. сбора из коллекционных фондов ЛЭСЖ ИОЭБ СО РАН, данным феромонного мониторинга 2014‒2017 гг. Бурятского филиала ФГБУ ВНИИКР.

Результаты исследования

Непарный шелкопряд в Бурятии периодически дает вспышки массового размножения, обусловленные сложным сочетанием гелиофизических, климатологических, биологических факторов.

За последние 50 лет в Бурятии крупнейшие вспышки размножения непарного шелкопряда отмечались в 1963‒1965, 1969‒1974, 1998‒2003 гг. Реализация вспышек происходит за 2‒3 года до и через 2‒3 года после максимума солнечной активности, определяемого числами Вольфа. В засушливый период вспышки приобретают затяжной характер.

Климатообусловленная вероятность вспышек непарного шелкопряда. По частоте вспышек и степени поврежденности лесов в пределах ареала этого вредителя на территории Бурятии можно выделить две зоны: 1) периодического интенсивного вреда (очаги, функционирующие на значительной площади, наблюдаются в среднем один раз в 20–25 лет); 2) перманентного интенсивного вреда (вспышки массового размножения реализуются со средней периодичностью в 11 лет, вероятность обнаружения очагов составляет более 0,70) (табл. 1).

Таблица 1

Температурный режим и вероятность массовых размножений непарного шелкопряда в лесохозяйственных районах бассейна оз. Байкал

|

Метеостанция |

Переход среднесуточных температур воздуха через 100C |

Продолжительность периода с температурами выше 100С, дни |

Сумма температур |

Годовая сумма осадков, мм |

Зона |

||

|

весна |

осень |

00 |

100 |

||||

|

Горно-таежный район |

|||||||

|

Цакир |

30.V |

31.VIII |

92 |

1717 |

1300 |

397 |

1 |

|

Закаменск |

24.V |

7.IX |

105 |

1953 |

1538 |

358 |

1 |

|

Горно-лесостепной район |

|||||||

|

Торей |

20.V |

9.IX |

111 |

2103 |

1699 |

322 |

2 |

|

Улан-Удэ |

21.V |

10.IX |

111 |

2161 |

1804 |

246 |

2 |

|

Мухоршибирь |

27.V |

7.IX |

102 |

2026 |

1588 |

320 |

2 |

|

Бичура |

22.V |

9.IX |

109 |

2105 |

1712 |

321 |

2 |

Причины вспышек размножения непарного шелкопряда в Бурятии

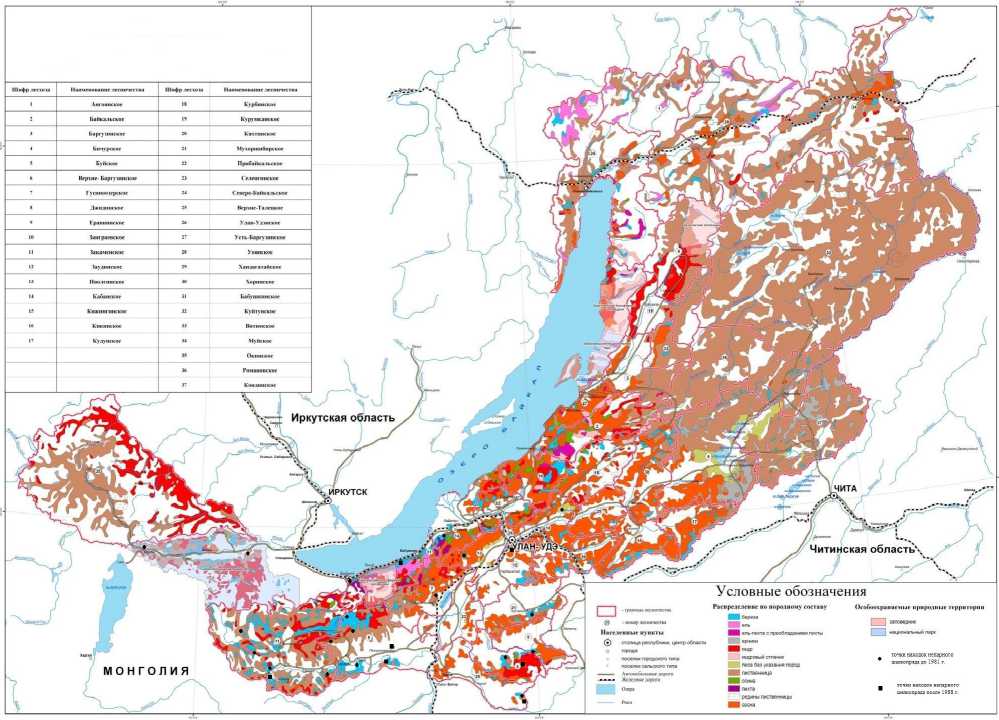

Рис. 1. Местонахождения непарного шелкопряда на территории Бурятии

Авторы наиболее полных сведений по непарному шелкопряду в Бурятии [Алексеева, 1969; Кондаков,1979; Амшеев, Будаев, 2006; Амшеев, Моролдоев, Будаев, 2007; Ставников, 2013] отмечают, что массовое размножение непарного шелкопряда, происходит вслед за засухами, длящимися два — три вегетационных периода подряд, а вспышки массового размножения непарного шелкопряда не отмечались и не отмечаются в зоне верхней тайги и в высокогорье, по-видимому, они модифицируются климатическими и экологическими факторами среды.

Состояние популяции непарного шелкопряда в Бурятии в 2010‒2017 гг. Последняя по времени вспышка размножения непарного шелкопряда должна была произойти в 2010‒2011 гг. [Амшеев, Моролдоев, Будаев, 2007]. В итоге площадь очагов данного вредителя оказалась незначительной. Очаги с низким уровнем плотности популяций в 2011‒2012 гг. действовали на площади около 9 тыс. га в лиственнично-берёзовых насаждениях в южных и юго-западных районах Бурятии [Ставников, 2013].

В 2013 г. нами по общепринятым методикам [Методы мониторинга вредителей и болезней леса, 2004; Надзор, учет и прогноз массовых размножений хвое- и листогрызущих насекомых, 1965] были произведены учеты численности непарного шелкопряда на модельных площадках, занятых разными типами лесов в Бурятии. Мониторинг непарного шелкопряда в южных районах Бурятии (Закамен-ский, Джидинский) и данные лабораторных исследований (наличие паразитиро-ванных гусениц, значительное преобладание самцов над самками, среднее количество яиц в яйцекладках, не превышающее 300 экз. (256 яиц), средний вес куколок самок менее 0,85 г (0,83 г.) позволили сделать заключение о кризисном разрешении вспышки размножения непарного шелкопряда (с пиком в 2011 г.) в наблюдаемых районах.

Практически на всех модельных участках теоретически возможная степень объедания хвои лиственницы не достигла 25% порогового значения, что свидетельствовало о незначительной вредоносности непарного шелкопряда в 2013 г. [Алексеева, Рудых, 2015].

Для оценки современного состояния популяции непарного шелкопряда в 2014‒2017 гг. нами произведен феромонный мониторинг, при этом были охвачены все лесничества Бурятии, подходящие по лесорастительным условиям. При этом руководствовались следующими методическими рекомендациями [Кондаков, 2002; Программа… 2012; Применение феромонов важнейших вредителей леса при ведении лесопатологического мониторинга, 2013]. По данным феромонного мониторинга, отмечено нарастание численности вредителя в Тарбага-тайском, Иволгинском, Бичурском, Кижингинском районах. Впервые непарный шелкопряд обнаружен в Баргузинском районе (Баргузинское лесничество), при этом здесь также отмечается тенденция увеличения его численности.

Рис. 2. Вредоносность непарного шелкопряда в Бурятии за последние 50 лет (1963‒2017 гг.) и потенциальное расширение его ареала в первой половине XXI в. при потеплении климата

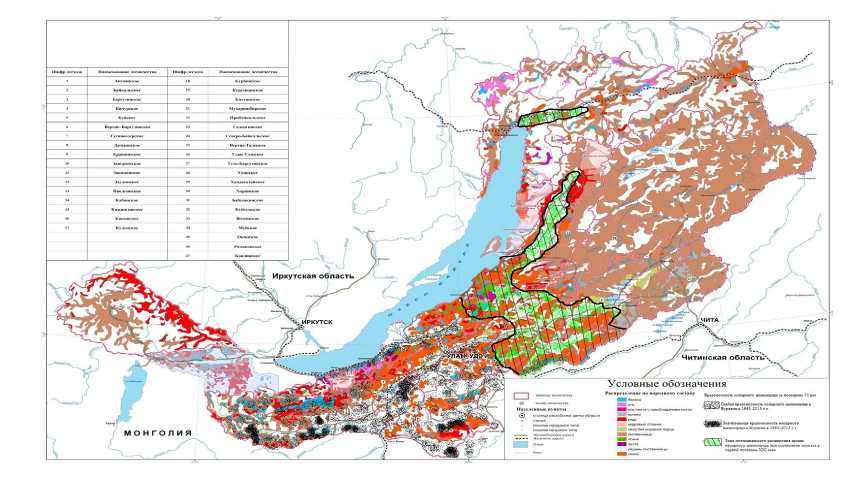

Рис. 3. Теплообеспеченность территорий (суммы биологически активных температур выше 10 0С, по изотермам 16000 и выше), пригодных для обитания непарного шелкопряда в Бурятии за последние 50 лет (1963‒2017 гг.) и потенциальное расширение его ареала в первой половине XXI в. при потеплении климата

Климатообусловленные изменения ареалов насекомых . Изменения ареалов являются легко регистрируемыми и наименее противоречивыми реакциями на потепление, при этом в Северном полушарии граница ареала вида продвигается на север в широтном направлении и вверх — в высотном. Повышение температуры на 2 0С соответствует смещению ареала на 600 км к северу и 330 м в горах.

Климатические изменения в Бурятии.

Температура . По новейшим данным (Доклад об особенностях климата РФ, 2017), для квазиоднородного климатического района «Прибайкалье и Забайкалье» в период 1976‒2017 гг. тренд среднегодовой температуры составляет 0,36 оС 10 лет, или 1,44 оС за последние 40 лет. При этом 1976 год выбран условно в качестве начала современного потепления.

Согласно сведениям Иволгинской агрометеорологической станции, среднегодовая температура в степной и сухостепной зонах Бурятии [Емельянов, 2013] с ‒1,5 оС (в 1961‒1970 гг.) увеличилась к 2001‒2010 гг. до + 0,1 оС, т. е. на 1,6 оС. Сходные значения отмечаются также для Кяхты.

Для лесостепной зоны, по данным метеостанции Улан-Удэ и ряда исследователей [(Амшеев, Куликов, Смирнова, 2002; Смирнова, 2009; Мещерская и др., 2009], с 1975 г. продолжительность теплого периода (с температурами выше 0 оС) увеличилась на 13‒15 дней, вегетационного периода (с температурами выше 5 оС) выросла на 10 дней, а продолжительность периода с температурами ниже 8 оС уменьшилась на 12 дней. Среднегодовая температура воздуха выросла на 1,2 оС.

Важным представляется факт достижения в современных климатических условиях среднегодовых температур в сухостепной и лесостепной зонах Бурятии значений, близких к 0 оС. При превышении данного уровня не смогут возникать новые участки островной мерзлоты, а старые будут иметь тенденцию к исчезновению.

Атмосферные осадки. В степной и сухостепной зонах Западного Забайкалья средние величины атмосферных осадков изменяются в пределах от 220 до 346 мм/год. Значениям увлажнения присуща цикличность. И. Н. Смирнова (2009) в период с 1958 по 2003 г. выделяет 3 цикла повышенного и 2 цикла пониженного атмосферного увлажнения различной продолжительности.

По современным данным (Доклад об особенностях климата РФ, 2017), для квазиоднородного климатического района «Прибайкалье и Забайкалье» в период 1976‒2016 гг. тренд осредненных годовых и сезонных сумм атмосферных осадков составляет 0,9%/ 10 лет, или 3,6% за последние 40 лет

В целом осадкам в Забайкалье присуща 26-летняя цикличность, последние два цикла продолжались с середины 1950-х гг. до конца 1970-х гг., и с начала 1980-х гг. до середины первого десятилетия XXI в.

Изменения климата Забайкалья, ожидаемые в первой четверти XXI в. Ожидается [Мещерская и др., 2009], что температура воздуха повысится на 1‒1,5 оС зимой и на 0,5‒1 оС летом, число дней с летними заморозками уменьшится на 6‒8 дней на севере и на 8‒10 дней на юге, количество осадков увеличится летом от 2% в южных до 5% в северных, зимой до 7‒10%, глубина сезонного протаивания почвы увеличится на 25 см в центральных и южных районах и на 50 см в южных.

Особенности непарного шелкопряда, связанные с климатом. Для многих важных в практическом плане видов насекомых определены показатели оптимума и пессимума развития, обусловленные климатическими характеристиками, и непарный шелкопряд не является исключением. Порог развития данного вида [Vanhanen et al., 2007)] составляет 10,4 оС, нижние и верхние границы оптимума развития — 16 и 25 оС соответственно, верхний предел температуры — 32 оС, минимальная сумма эффективных температур выше 10 оС составляет 500 оС, величина критического фотопериода 10 ч. Северные границы ареала (также в горах) определяются изотермой теплообеспеченности (суммы биологически активных температур выше 10 оС), близкой к 1600 оС. До настоящего времени северная граница распространения непарного шелкопряда в Бурятии примерно ограничивалась 520 северной широты.

Изменения в распространении основных кормовых пород непарного шелкопряда. Для лиственницы и березы, основных кормовых пород непарного шелкопряда в Бурятии, критические усредненные температуры начала вегетации одинаковы и составляют 9,2 оС. Распускание листвы происходит в течение 10 дней.

Важнейшими экологическими характеристиками лиственницы, обеспечивающими широкое распространение в условиях резкоконтинентального климата, являются листопадность и холодостойкость корневой системы. Также имеет место высокая устойчивость к последствиям пожаров. Береза, как и лиственница, светолюбива и обладает способностью быстро заселять территории, пройденные пожарами.

По современным данным [Корзухин, Цельникер, 2009], при дальнейшем увеличении температуры на 2 оС, южная граница ареалов березы, лиственницы, ели и сосны сдвинется к северу.

Возможные изменения в распространении непарного шелкопряда в последние годы. Соответственно с величиной линейного тренда пространственно-осредненной температуры в 0,36 оС/ 10 лет температура за последние 40 лет повысилась на 1,44 оС, что в отношении непарного шелкопряда соответствует потенциальному смещению ареала на 450 км к северу и 150 м в горах. Также при увеличении влажности начиная с 1980-х гг. происходит некоторое расширение ареала в восточном направлении (рис. 1). Точки находок непарного шелкопряда в Бурятии указаны по литературным данным [Эпова, 1999; Чешуекрылые Бурятии, 2007], материалам 2010‒2017 гг. сбора из коллекционных фондов ЛЭСЖ ИОЭБ СО РАН, данным феромонного мониторинга 2014‒2017 гг. Бурятского филиала ФГБУ ВНИИКР.

Заключение

При дальнейшем потеплении климата непарный шелкопряд может распространиться к север, или выше в горы, заняв участки, подходящие по лесорастительным (рис. 2) и климатическим условиям (рис. 3). При этом границы ареала будут определяться изотермой теплообеспеченности (суммы биологически активных температур выше 10 оС), близкой к 1600 0С. За последние 50 лет для сухостепной зоны Бурятии (Иволгинская метеостанция) средние значения этого параметра увеличились на 2410 (с 1784 до 2025); для лесостепной зоны (Метеостанция Улан-Удэ) на 3500 (с 1750 до 2100). Для Западного Забайкалья в целом

[Смирнова, 2009] за период 1970‒2003 гг. суммы биологически активных температур имели темп нарастания 11,4 оС/год.

В недавних работах [Титкина и др., 2013; Ясюкевич и др., 2013] указывается, что непарный шелкопряд севернее Байкала теоретически способен достичь 60-й параллели. В Бурятии же, по нашему мнению, этот вредитель сможет занять участки в пределах Баргузинской, Верхнеангарской и, возможно, Муйско-Куандинской котловин. Подтверждением этого может служить поимка специалистами Бурятского филиала ФГБУ ВНИИКР бабочек непарного шелкопряда в феромонные ловушки в Баргузинском лесничестве в 2017 г. Кроме того, вероятно проникновение непарного шелкопряда в бассейн Витима и его крупных притоков.

Работа выполнена в рамках проекта СО РАН № VI.51.1.2. «Реакции животного мира Байкальского региона на глобальные изменения климата» (Регистрационный номер: АААА-А17-117011810035-6; ФАНО 0337-2016-0002).

Список литературы Полувековая (1963-2017 гг.) динамика численности и распространения непарного шелкопряда (Lepidoptera, Lymantriidae) в Бурятии

- Алексеева А. А., Рудых С. Г. Непарный шелкопряд (Lepidoptera, Lymantriidae) в Бурятии // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. Вып. 4. С. 96-98.

- Алексеева Е. Е. Непарный шелкопряд в Бурятской АССР // Труды Бурятского ин-та естеств. наук БФ СО АН СССР. Сер. энтомол. Улан-Удэ, 1969. Вып. 7. С. 182-195.

- Амшеев Р. М., Будаев С. Д. Атлас важнейших видов лесных насекомых Забайкалья, Северной Монголии и лесоэнтомологический мониторинг и прогноз. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. 168 с.

- Амшеев Р. М., Куликов А. И., Смирнова И. И. О тенденциях изменения климата г. Улан-Удэ за последние 30 лет // Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию агрономического факультета БГСХА. Улан-Удэ, 2002. С. 13-16.

- Амшеев Р. М., Моролдоев И. В., Будаев С. Д. Динамика вспышек размножения непарного шелкопряда Lymantria dispar L. (Lepidoptera, Lymantriidae) в Бурятии // Сиб. экол. журнал, 2007. № 4. С. 545-549.