Понятие модуля исторического населённого места

Бесплатный доступ

Понятие планировочного модуля населённого места совершенно ушло из отечественной градостроительной и архитектурной практики, в то время, как до революции оно было определяющим в размерности главных и обычных зданий, планировочных элементов города. Это понятие помогало архитекторам в преемственном и гармоничном проектировании городской среды, хорошо увязанной с окружающим природным пространством и масштабной человеку. Статья направлена на возвращение данного понятия в практику, корректировку учебных программ для архитекторов.

Планировочный модуль населённого места, композиционный каркас рельефа

Короткий адрес: https://sciup.org/148100227

IDR: 148100227 | УДК: 72

Текст научной статьи Понятие модуля исторического населённого места

Во все века понятие планировочного модуля населённого места было главным в градостроительной и архитектурной практике. Оно определяло размерность всех строений, масштабную значимость города в национальной системе расселения. Одно и то же строение (то есть выполненное по одному чертежу) в городах с разным планировочным модулем смотрелось по-разному. Например, Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге и церковь в Арзамасе (арх. Мон-ферран), Кафедральный Собор в Симбирске и церковь в селе Рождествено (арх. Коринфский). В больших городах такие строения имеют крупные размеры и смотрятся величественно; в малых городах и сёлах они смотрятся «камерно», так как имеют небольшие размеры. Хотя на чертеже вид фасада один и тот же (рис. 1).

На этой особенности базировалась разработка «образцовых проектов» жилых и общественных зданий: в городах разной величины (то есть с разным планировочным модулем) одни и те же проекты смотрелись по-разному.

Рис.1. Черт ё ж «Дорического портика» с изображением модуля города

Поясним на примере города Похвистнево и других населённых мест Самарской губернии, что такое планировочный модуль населённого места . Станция Похвистнево проектировалась в середине Х1Х века в составе комплекса Транссибирской железнодорожной магистрали как

небольшое поселение городского типа, поэтому расстояние между осями улиц было принято минимальное – 28,8 м; ширина улиц составила 4,5 м, так что сторона квартала в красных линиях улиц составила 24,3 м. Со стороны каждой улицы в каждом квартале было по три усадебных участка – «домовладения» шириной 8,1 м. Величина 8,1 м и является планировочным модулем города Похвистнево. Это означает, что максимальная длина жилого дома (вместе с проез- дом-входом на участок) по красной линии улицы могла составить 8,1 м; реально же все дома исторической части города имеют габариты 4,05 м в осях стен. То есть планировочный модуль сразу же задал «масштаб» жилым домам. Планировочному модулю всегда соответствует ширина западного фасада приходской церкви; так как первая церковь в Похвистнево не сохранилась, мы можем лишь назвать размер его западного фасада в осях наружных стен – 8,1 м.

Здание железнодорожного вокзала являлось основным в городе; протяжённость его главного фасада (в осях наружных стен) – 24,3 м. То есть это здание имеет фасад, равный длине квартала, или трём модулям (3М). Фасад, решённый в стиле позднего ренессанса, имеет симметричное решение и центральный ризалит размерами 8,1м (в осях стен). То есть на главное здание в зону главного входа вынесен размер планировочного модуля города . Второй этап в развитии города (1920 – 30-е гг.) ознаменовался строительством двухэтажных кирпичных жилых зданий. Протяжённость фасада каждого из них составила 24,3 м, то есть соответствовала размеру квартала и главного здания (3М).

При строительстве хрущёвских пятиэтажек произошло «укрупнение» кварталов и уличнодорожной сети в центре, а попросту – ликвидация каждой второй улицы. Протяжённость пятиэтажек составила около пятидесяти метров (57,6 минус ширина улицы 7,2 м) или 6М. Сейчас началось строительство протяжённого девятиэтажного дома также в исторической части города, где сетка улиц также составляет 28,8м.

Сразу отметим, что практика застройки исторической части города многоэтажными домами с укрупнением улично-дорожной сети свидетельствует о безграмотности градостроителей. Такая практика до минимума сводит перспективы развития туристической инфраструктуры, являющейся основой экономического процветания любого исторического города. Напомним, что объектами показа туристам являются не только старинные здания, но и характерные кварталы с усадьбами, древние улочки с «подлинными и достоверными» постройками. А ежегодно увеличивающаяся плотность функций в центральном ядре города требует увеличения «плотности» пешеходных улиц, то есть возвращению к первоначальной сетке. К тому же, малоэтажная и многоэтажная застройка психологически несовместимы; запроектированные в разных модульных сетках, они дисгармонируют друг с другом, и говорить о «гармонии среды» в таком городе очень трудно.

Но вернёмся к понятию планировочного модуля. Модуль равный 8,1 м имеет и село Рожде-ствено. Там он очень чётко проявлен на фасадах приходской Христорождественской церкви. Размер западного фасада в осях стен составляет 8,1 м; на северном и южном фасадах имеются центральные ризалиты также размерами 8,1 м. В Винновке размер западного фасада церкви равен 10,8 м; такие же и размеры усадебных участков по красной линии улицы.

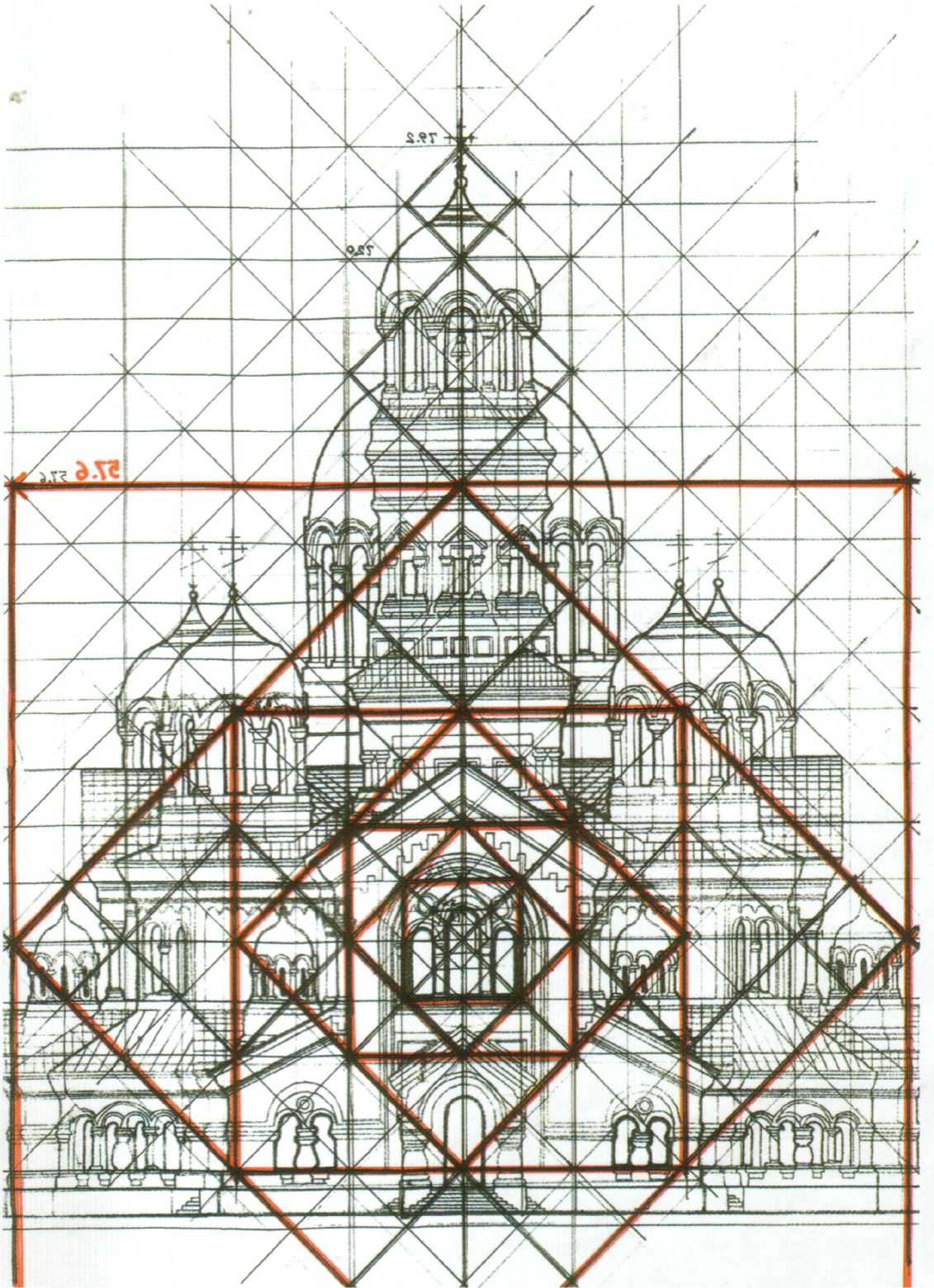

Первоначальный планировочный модуль Самары был связан с размерами крепости 1586 г. (каждая сторона крепости составляла около 115,2 м) и церкви во имя Николая Чудотворца, расположенной в кремле. Внутренняя планировка имела трёхчастную структуру; в свою очередь каждый квартал также делился на три участка – так что первоначальный модуль мог быть равным 10,8м (церковь и кремль не сохранились). На наш взгляд, изначальный модуль Самары мог быть привязан и к «типологическому ряду» древних церквей: небольшая церковь – 14,4 м, средняя церковь – 28,8 м, крупная – 57,6 м (по ширине наружных стен в осях). Развитие планировочных элементов Самары свидетельствует о том, что с территориальным ростом города происходило укрупнение планировочного модуля – одновременно с увеличением габаритных размеров и высоты доминант. На рис. 2 показан фасад Кафедрального Собора во имя Христа Спасителя на Соборной площади Самары (архитектор Э.Жибер, освящён в 1894 г.) – с наложенной на него модульной сеткой (размерность кратна 1,8 м). В этот фасад и эту сетку могли бы «вписаться» все церкви Самары, построенные в разные периоды, так как укрупнение элементов городской среды происходило по принципу возрастающего ряда пропорциональных величин, начиная от крепости 1586 г.

В Самаре ХVII века приходские церкви имели размер в плане и по высоте 14,4 м, соответственно дома были в два раза меньше; в Х1Х веке модуль увеличился до 28,8 м – возросли габариты храмов и домов в два раза; со строительством Кафедрального Собора произошло новое увеличение планировочного модуля в два раза, что повлекло за собой новое увеличение габаритных размеров жилых и общественных зданий. В «старых» районах, где преобладали здания первого и второго периодов, также появились крупномасштабные строения (новые церкви, надстроенные колокольни и т.д.), которые «обозначили» в этом районе новый модуль города. Так как увеличение размеров происходило по принципу возрастающего ряда пропорциональных величин, и крупные дома появлялись в «ключевых» точках города (то есть там, где должны быть доминанты), городская среда развивалась гармонично, и не было противоречий между «новым» и «старым». До революции 1917 года размерность всех элементов городской среды была тесно увязана между собой, город органично вписывался в рельеф, строения были масштабны человеку. Авторские исследования принципов преемственного и гармоничного проектирования исторических городов выявили важность не только понятия «планировочный модуль города», но и «композиционный каркас рельефа».

Рис. 2. Наложение модульной сетки на фасад Кафедрального Собора

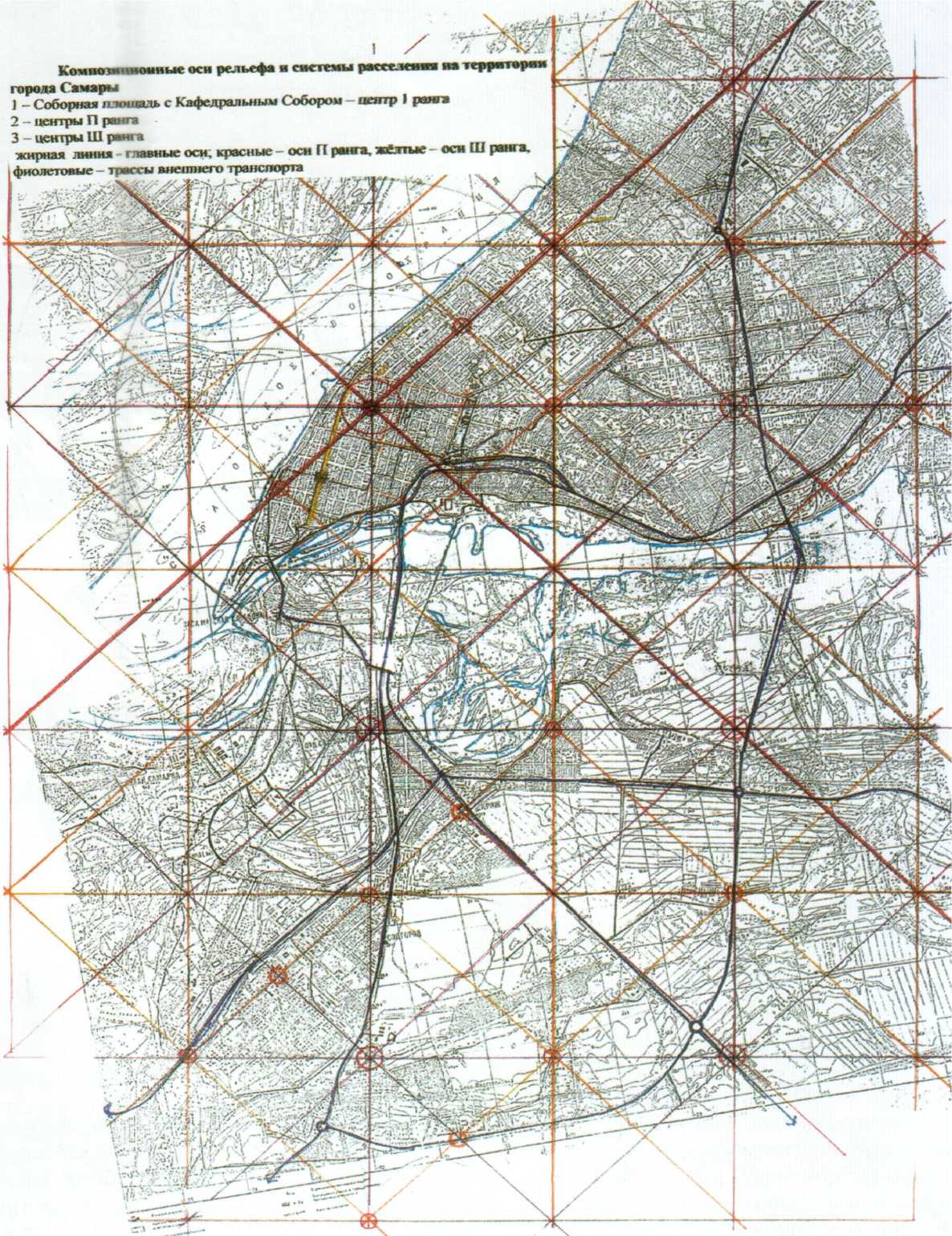

Планировочный модуль и принцип планировки города определялся архитекторами-градостроителями; композиционный каркас рельефа задаётся характерными расстояниями между го- рами или возвышенностями. Сетка композиционного каркаса рельефа строится по самым важным вершинам с учётом расстояний между ними; она состоит из прямых и диагональных квадратов.

Рис. 3. Композиционные оси рельефа и системы расселения на территории города Самары

Наложение сетки композиционного каркаса рельефа Жигулёвских гор на Самару (рис. 3) показало, что Кафедральный Собор был размещён в самом главном перекрёстке её осей, и что она явилась основой для формирования композиционного каркаса города. Радиус восприятия Собора достигал 80 км, он был виден с Волги, со всех внешних трасс и из любой части города. При таком подходе к градостроительному проек- тированию, город идеально вписывался в рельеф, его доминанты хорошо сочетались с горами, а городская среда – с природным окружением.

Самара в середине ХIХ века имела модуль равный 28,8 м. Напомним, что планировочный модуль равен ширине западного фасада и высоте подкупольного пространства приходской церкви, а также ширине домовладения (усадьбы) по красной линии улицы. Следует разъяснить, поче- му мерность исторической части города так непохожа на размеры современных строений, кратных 0,1 м. Модуль Земли и модуль человека равны 1,8 м (и кратны 0,9 м), поэтому в древнерусской практике всегда использовался следующий возрастающий ряд подобных величин: 0,9 – 1,8 – 3,6 – 7,2 – 14,4 – 28,8 – 57,6 – 115,2 – 230,4 – 460,8 – 921,6 – 1843,2 – 3686,4 – 7372,8 м и т.д.

Минимальные размеры помещений составляли 0,9 и 1,8 м, а высота – 3,6 м (в осях перекрытий); обычных комнат – 3,6 – 4,5 – 5,4 м. В дворцовых зданиях высота помещений могла достигать 7,2 – 14,4 и более метров. Так составлялась типология жилых, общественных и культовых зданий .

Размеры планировочных элементов начинались с 28,8 м (ширина домовладения или минимальное расстояние между осями улиц); габариты площадей и кварталов составляли 115,2 – 230,4 – 460,8 м в осях улиц; далее шли расстояния между главными въездами в город и радиусы центрального ядра, средней и периферийной зон города, радиусы восприятия городских доминант. Протяжённость жилого или общественного здания на главной улице Самары ХIХ века не могла быть больше 28,8 м (т.е. больше ширины одного домовладения). Их высота регламентировалась высотой карниза «базовой части» приходской церкви, а губернских зданий – Кафедрального Собора. Наряду с основными размерами применялись и «промежуточные», кратные 0,9 м, например: 4,5 – 5,4 – 6,3 м. Точность размеров всегда была на высоком уровне, так как строительные допуски равняются плюс-минус 2 см, а человеческий глаз способен на улице различать и более мелкие детали, например узоры деревянной резьбы или «капельки». От многообразия впечатлений от красивых, неповторяющихся зданий и мотивов их декоративного убранства зависели «образ» улицы и отношение к ней горожан. Поэтому не разрешалось одному владельцу иметь несколько участков на одной улице: ведь от характера застройщиков зависит «лицо» улицы или города.

На этом же рисунке мы видим, что трассы многих дорог современной Самары совпали с осями модульной сетки рельефа. Это говорит о том, что они проложены по трассам древних дорог. Напомним, что оси рельефа являются геополитическими осями развития города, по которым движется энергия Земли. По ним можно определять «ранги» магистралей: главным осям соответствуют главные улицы, второстепенным – второстепенные. То же касается и иерархии центров города: в главных перекрёстках возникают главные общественные центры, в прочих – центры районов и микрорайонов.

Рельеф места также имеет свой модуль, который задаётся расстояниями между главными вершинами гор. Сетка рельефа имеет прямые и диагональные квадраты, размеры которых различаются в полтора раза. Планировочный модуль города не может возрастать бесконечно и превышать размеры модульной сетки рельефа. В понимании этого взаимодействия и лежат основы гармоничного проектирования городской среды, её единства с природным окружением.

Современные проектировщики не имеют представления о планировочном модуле города, поэтому все новые строения дисгармонируют с памятниками истории и культуры, то есть разрушают историческую среду своим видом. Высота новых жилых 12 – 24-этажных зданий в заповедной части города, изначальный модуль которой составлял 7,2 и 14,4 м, назначена некорректно по отношению к ценным строениям и вопреки действующим законам по охране историко-культурного наследия. Чтобы этого не допускать в будущем, необходимо ввести в учебные программы архитекторов понятие планировочного модуля исторического населённого места.

CONCEPT OF THE MODULE OF THE HISTORICAL OCCUPIED PLACE