Понятие производственного потенциала и основные виды ресурсов, применяемых в производстве

Автор: Гисов Умеджон

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены сущность и содержание производственного потенциала, разновидности потенциалов предприятий, также пути повышения эффективности производственного потенциала производства на современном этапе. Изучены методы и механизмы управления производственным потенциалом предприятий, способы обеспечения рационального использования имеющихся ресурсов в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий в условиях рынка.

Производственный потенциал, ресурсный потенциал, инвестиционный потенциал, инновационный потенциал, социальный потенциал, экономический потенциал, повышение эффективности, ресурсы, инвестиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14115988

IDR: 14115988 | УДК: 65.011.4 | DOI: 10.33619/2414-2948/52/33

Текст научной статьи Понятие производственного потенциала и основные виды ресурсов, применяемых в производстве

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 65.011.4

В отечественной и зарубежной литературе имеет место, источники по различным понятиям, категориям, показателям. Среди них можно выделить следующих понятий: производственный потенциал, ресурсный потенциал, инвестиционный потенциал, инновационный потенциал, социальный потенциал, и т. д. А также такие понятия как производственный ресурс, технологический ресурс, социальный ресурс и др. Роль этих ресурсов и потенциалов понятны, все они служат экономическому росту, как в целом обществе, так и предприятиям. Самое главное в этом состоит в повышении эффективности использования, как ресурсов, так и потенциалов. В исследовании решено изучить и провести теоретический и практический анализ понятий производственного и ресурсного потенциалов.

В экономической литературе прошлых лет довольно-таки широко исследованы и изучены понятии и сущности производственного и ресурсного потенциалов. Однако применительно к рыночной экономики особенно к промышленным предприятиям в нашей стране, исследование проведены в недостаточной степени. И главным образом, эта мысль была предметом выбора такой темы исследования.

Производственный потенциал имеет широкое понятие, соответственно и содержание. Производственный потенциал предприятия можно понимать, как отношения, возникающие в предприятиях для возможности достижения максимально возможного производственного результата при наиболее эффективном использовании интеллектуального капитала, имеющиеся техники и материальных ресурсов [1]. Также производственный потенциал можно считать основой развития производственных фондов, кадров, ресурсов, управления и организации производства, научно–технической информации. Совершенствование их применения и последующее наращивание–важнейший инструмент вывода предприятий из кризиса, повышения эффективности их функционирования и конкурентоспособности [2].

Относительно к строительному производству дано следующее определение: в самом общем виде под производственным потенциалом понимается совокупность элементов в виде производственных фондов, техники и технологии, сырье и основные материалы, а также активы предприятий [3]. Как видно из приведенных научных определений они имеют разное содержание, однако они все носят целевую установку.

Итак, по нашему мнению, под производственным потенциалом, следует понимать технико–технологических, ресурсных и производственных возможностей для создания материальных благ.

Поэтому представление о величине производственного потенциала строительного предприятия и отдельных его элементов позволят управлять его структурой и составляющих его элементов. В результате этого открывается возможность целенаправленного воздействия, приводящего к повышению отдачи производственных ресурсов.

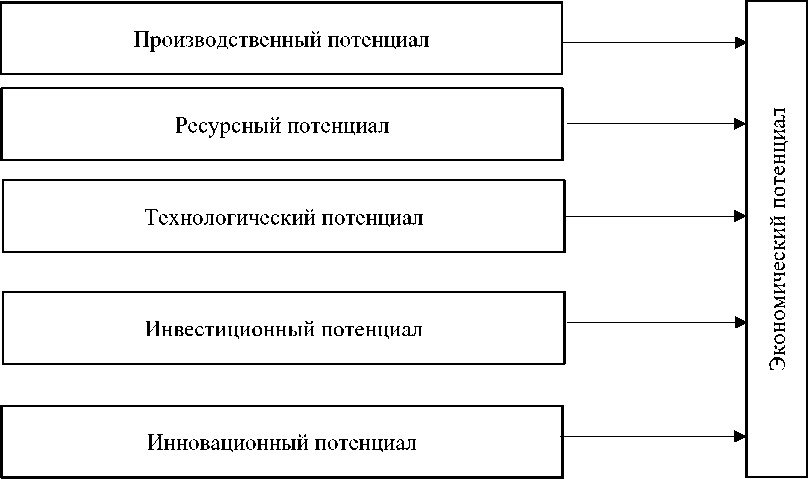

Сущность и содержание производственного потенциала намного шире и в себя включает все остальные разновидности потенциалов, например, ресурсный, финансовый, технологический, инвестиционный, инновационный, людские и т. д. И все они подчинены повышению эффективности производственного потенциала строительного производства на современном этапе. Поэтому повышение эффективности производственного потенциала предприятий отрасли строительной индустрии должна помочь предприятиям в разработке дорожных карт развития, определению методов и механизмов управления производственным потенциалом предприятий, но и обеспечить более рациональное использование имеющихся ресурсов в целях повышения эффективности финансово–хозяйственной деятельности. Вместе с этим надо полагать развитие производственного потенциала зависит от эффективного управления всей производственной системой.

Производственная система — это комплексный подход к менеджменту, который объединяет отдельные проекты в единую систему по трем основным направлениям: системе управления, операционной системе и организационную систему [4].

Производственную систему также как производственный потенциал можно разделить на отдельные, можно сказать, соответствующие друг другу сущности понятий и стратегий; разработку и менеджмент продукции и услуг; поставку продукции и услуг; менеджмент службы заказчика; развитие и управление человеческим капиталом; менеджмент информационных технологий; управление финансовыми ресурсами; создание, приобретение и управление активами управление производственными рисками; управление внешними связями; развитие производственных возможностей [5].

Производственная система представляет собой совокупность производственной мощности хозяйствующего субъекта, характеризующей максимально возможное количество выпускаемой продукции за отдельный промежуток времени из общей номенклатуры изделий предприятия вместе с принципами и методами ее эксплуатации [6].

Производственные предприятия разных отраслей можно рассматривать как производственные системы, которые отражают не только производственную деятельность, но и связи между производителями и потребителями материальных и нематериальных благ и услуг. Производственная система является упорядоченной, находится под влиянием факторов производства [7].

Минимизация издержек производства способствует опыту предприятий, накопленный в результате увеличения производственного потенциала. Данный эффект можно выразить кривой роста производительности. В оптимальных условиях сбалансированное наращивание мощностей приводит к необходимости применения более эффективных методов и технологи, что благоприятно сказывается на экономических показателях. В разной степени любая производственная система предприятия может переориентироваться на выпуск другой продукции.

В экономической литературе большое место отведено понятию и разновидностям потенциалов. В принципе все виды потенциалов направлены на экономический рост субъектов хозяйствования, в нашем примере строительному производству. Исходя их такого положения нами предложен Рисунок, где показано, что все виды потенциалов в совокупности составляют экономический потенциал.

Рисунок. Элементы экономического потенциала.

Таким образом, дальнейшие исследования теоретических и научно-методических аспектов, во-первых, повышение значимости потенциалов производства, во-вторых, рациональное использование потенциала ресурсов, и их влияние на устойчивое развитие экономики страны.

Производственные ресурсы являются необходимым и обязательным условием развития не только предприятия, но и всей экономики в целом. Достижения НТП ведут к тому, что воздействия ресурсного фактора на экономику развитых стран заметно возрастает. Но в последние десятилетия быстро развивались страны, где отсутствуют необходимые полезные ископаемые (Япония, Южная Корея, Сингапур), эффективно используя другие виды ресурсов. При прочих равных условиях наличие богатых и разнообразных ресурсов дает странам — их обладателям дополнительные преимущества для развития.

Итак, предприятие — это открытая система взаимодействующих и управляемых частей (подразделений, людей и т. д.), работающая с определенной целью, смыслом, миссией и имеющая в своем распоряжении следующие ресурсы:

–финансовые ресурсы;

–материальные ресурсы (оборудование и т. п.);

–людские ресурсы;

–информационные ресурсы;

–временные ресурсы.

Вышеуказанные ресурсы можно выделить на более актуальные для производственного цикла и разделить их следующим образом:

–материальные ресурсы;

–капитал, основной и оборотный;

–земельные ресурсы;

–энергетические ресурсы.

Нематериальные ресурсы — ресурсы, не имеющие материально–вещественной формы, но участвующие в производстве продукции и способствующие получению прибыли:

–патенты;

–торговые марки;

–программное обеспечение, ноу-хау и т. п.

Трудовые ресурсы (численность трудоспособного населения).

Финансовые ресурсы (не являются экономическими) — это совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении предприятия. Они могут быть:

–собственные — уставный капитал, прибыль, амортизационный фонд и т. п.;

–привлеченные — эмиссия ценных бумаг, акций, векселей и т. п.;

–заемные — кредиты, облигации и т. п.;

–средства, полученные в порядке перераспределения — страховые;

–возмещения, поступления из государственного бюджета, дивиденды по ценным бумагам и т. п.

Материальные ресурсы на предприятиях нефтегазовой отрасли — это в основном основные и оборотные средства, которыми владеет предприятие. Одним словом — производственные фонды.

Средства труда (машины, оборудование, здания, транспортные средства) совместно с предметами труда (сырьем, материалами, полуфабрикатами, топливом) образуют средства производства. Выраженные в стоимостной форме средства производства являются производственными фондами предприятий. Как уже было отмечено различают основные и оборотные фонды.

Основные фонды — это часть производственных фондов, которая участвует в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на продукцию постепенно, по частям, по мере использования .

Основные производственные фонды представляют собой средства труда, участвующие в процессе производства длительное время и сохраняющие при этом свою натуральную форму. Стоимость их переносится на готовую продукцию частями, по мере утраты потребительской стоимости.

Основными показателями использования основных производственных фондов являются:

–коэффициент экстенсивного использования оборудования, определяется отношением фактического количества часов работы оборудования к количеству часов его работы по плану;

–коэффициент сменности работы оборудования — отношение общего количества отработанных машина–дней за сутки к числу установленного оборудования;

–коэффициент интенсивного использования оборудования определяется;

–отношением фактической производительности оборудования к его технической (паспортной) производительности;

–коэффициент интегрального использования оборудования равен произведению коэффициентов интенсивного и экстенсивного использования оборудования и комплексно характеризует эксплуатацию его по времени и производительности;

–фондоотдача — показатель выпуска продукции, приходящейся на одну гривну среднегодовой стоимости основных производственных фондов;

–фондоемкость — величина, обратная фондоотдаче. Она показывает долю стоимости основных производственных фондов, приходящуюся на каждую денежную ед. выпускаемой продукции. Фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, а фондоемкость — к снижению;

–фондовооруженность труда определяется отношением среднегодовой стоимости основных производственных фондов к среднесписочной численности промышленно– производственного персонала предприятия за год [8].

На предприятии рассчитывают также коэффициент освоения проектной мощности и коэффициент использования текущей мощности.

Основные направления улучшения использования основных фондов и производственных мощностей: сокращение простоев оборудования и повышение коэффициента его сменности; замена и модернизация изношенного и устаревшего оборудования; внедрение новейшей технологии и интенсификация производственных процессов; быстрое освоение вновь вводимых мощностей; мотивация эффективного использования основных фондов и производственных мощностей; развитие акционерной формы хозяйствования и приватизация предприятий и др.

Оборотные фонды предприятия. Наряду с основными производственными фондами в процессе производства участвуют оборотные производственные фонды.

В состав оборотных фондов включают:

–производственные запасы — сырье, вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части для ремонта оборудования, быстроизнашивающиеся малоценные инструменты, а также хозяйственный инвентарь;

–незавершенное производство — предметы труда, которые находятся в производстве на разных стадиях обработки в подразделениях предприятия;

–полуфабрикаты собственного изготовления — предметы труда, обработка которых полностью завершена в одном из подразделений предприятия, но подлежащие дальнейшей обработке в других подразделениях предприятия;

–расходы будущих периодов, к которым относятся затраты на подготовку и освоение новой продукции, рационализаторство и изобретательство, а также другие затраты, произведенные в данном периоде, но которые будут включены в себестоимость продукции в последующем периоде [8].

Соотношение между отдельными группами, элементами оборотных фондов и общими их объемами, выраженное в долях или процентах, называется структурой оборотных фондов. Она формируется под влиянием ряда факторов: характера и формы организации производства, типа производства, длительности технологического цикла, условий поставок топливно–сырьевых ресурсов и др.

При анализе работы промышленного предприятия применяются различные показатели полезного использования материальных ресурсов:

–показатель (коэффициент) выхода готовой продукции из единицы сырья;

–показатель расхода сырья на единицу готовой продукции;

–коэффициент использования материалов (отношение чистого веса или массы изделия к нормативному или фактическому расходу конструкционного материала);

–коэффициент использования площади или объема материалов;

–уровень отходов (потерь) и др.

Общими источниками экономии материальных ресурсов являются: снижение удельного расхода материалов; уменьшение веса изделий; снижение потерь и отходов и др.

Трудовые ресурсы — это производительная сила предприятия, включая населения трудоспособного возраста, которая имеет физический и интеллектуальный потенциал для производства товаров и услуг. Необходимые для реализации трудовой деятельности физических интеллектуальных качеств человека зависит от возраста, в котором подают определенные критерии, что позволяет выделить трудовые ресурсы [9].

Трудовые ресурсы. Различают понятия «трудовые ресурсы» и «персонал» предприятия.

Трудовые ресурсы — это часть населения трудоспособного возраста, обладающая необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в народном хозяйстве. К трудовым ресурсам относят как занятых, так и потенциальных работников.

Персонал предприятия (топ менеджеры и менеджеры) — это совокупность работников, входящих в его списочный состав.

Руководители — работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений (функциональных служб), а также их заместители.

Менеджеры — работники, выполняющие инженерно–технические, экономические и другие функции. К ним относятся инженеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, юрисконсульты, нормировщики, техники и др.

Технические исполнители (служащие) — работники, осуществляющие подготовку и оформление документов, хозяйственное обслуживание (делопроизводители, секретари– машинистки, табельщики, чертежники, копировщицы, архивариусы, агенты н др.) [8].

Движение работников на предприятии (оборот) характеризуют следующие показатели:

–коэффициент оборота по приему — это отношение численности всех принятых работников за данный период к среднесписочной численности работников за тот же период;

–коэффициент оборота по выбытию — это отношение всех выбывших работников к среднесписочной численности работников;

–коэффициент текучести кадров — это отношение выбывших с предприятия по неуважительным причинам (по инициативе работника, из-за прогулов и др.) к среднесписочной численности (определяется за определенный период).

Финансовые ресурсы предприятия. Финансовые ресурсы — это денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и предназначенные для обеспечения его эффективной деятельности, для выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих.

Формируются финансовые ресурсы за счет собственных и привлеченных денежных средств.

Стартовым источником финансовых ресурсов в момент учреждения предприятия является уставный (акционерный) капитал — имущество, созданное за счет вкладов учредителей (или выручки от продажи акций).

Основным источником финансовых ресурсов действующего предприятия служат доходы (прибыль) от основной и других видов деятельности, внереализационных операций. Он также формируется за счет устойчивых пассивов, различных целевых поступлений, паевых и иных взносов членов трудового коллектива. К устойчивым пассивам относят уставный, резервный и другие капиталы, долгосрочные займы и постоянно находящуюся в обороте предприятия кредиторскую задолженность.

Финансовые ресурсы могут быть мобилизованы на финансовом рынке с помощью продажи акций, облигаций и других видов ценных бумаг, выпущенных предприятием; дивидендов по ценным бумагам других предприятий и государства; доходов от финансовых операций; кредитов.

Финансовые ресурсы могут поступать в порядке перераспределения от ассоциаций и концернов, в которые они входят, от вышестоящих организаций при сохранении отраслевых структур, от страховых организаций.

В отдельных случаях предприятию могут быть предоставлены субсидии (в денежной или натуральной форме) за счет средств государственного или местного бюджетов, а также специальных фондов. Различают:

–прямые субсидии — государственные капитальные вложения в объекты, особо важные для народного хозяйства, или в малорентабельные, но жизненно необходимые;

–непрямые субсидии, осуществляемые средствами налоговой и денежно-кредитной политики, например, путем предоставления налоговых льгот и льготных кредитов.

Совокупность финансовых средств предприятия принято подразделять на оборотные средства и инвестиции.

Оборотные средства — это совокупность денежных средств предприятия, необходимых для формирования и обеспечения кругооборота производственных оборотных фондов и фондов обращения.

Фонды обращения — это средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары отгруженные, но не оплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства в кассе и на счетах.

Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения товаров, они не участвуют в образовании стоимости, а являются ее носителями. После изготовления продукции и ее реализации стоимость оборотных средств возмещается в составе выручки от реализации продукции (работ, услуг). Это способствует постоянному возобновлению процесса производства, который осуществляется путем непрерывного кругооборота средств предприятия. В своем движении оборотные средства проходят три стадии: денежную, производственную и товарную.

Для оценки эффективности использования оборотных средств используются следующие показатели:

–коэффициент оборачиваемости (количество оборотов) определяется как частное от деления объема реализованной продукции на среднегодовую стоимость нормируемых оборотных средств;

–оборачиваемость (продолжительность одного оборота в днях) рассчитывается как соотношение количества дней в году (360) к числу оборотов за год;

–коэффициент загрузки определяется отношением среднегодовой стоимости оборотных средств к объему реализованной продукции;

–рентабельность оборотных средств исчисляется как отношение прибыли предприятия к среднегодовой стоимости оборотных средств;

–абсолютное высвобождение отражает прямое уменьшение потребности в оборотных средствах;

–относительное высвобождение отражает как изменение величины оборотных средств, так и изменение объема реализованной продукции. Чтобы определить его, нужно исчислить потребность в оборотных средствах за отчетный год, исходя из фактического оборота по реализации продукции за этот период и оборачиваемости в днях за предыдущий год. Разность даст сумму высвобождения средств.

Пути повышения эффективности использования оборотных средств: оптимизация запасов ресурсов и незавершенного производства; сокращение длительности производственного цикла; улучшение организации материально-технического обеспечения; ускорение реализации товарной продукции и др.

Инвестиции — это долгосрочные вложения капитала в объекты предпринимательской и других видов деятельности с целью получения дохода (прибыли) [10].

Различают внутренние (отечественные) и внешние (иностранные) инвестиции.

Внутренние инвестиции подразделяются на:

–финансовые инвестиции — это приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг, вложение денег на депозитные счета в банках под проценты и др.;

–реальные инвестиции (капитальные вложения) — это вложение денег в капитальное строительство, расширение и развитие производства;

–интеллектуальные инвестиции — подготовка специалистов, передача опыта, лицензий, «ноу-хау» и др.

Внешние инвестиции делятся на:

–прямые, дающие инвестору полный контроль над деятельностью иностранного предприятия;

–портфельные, обеспечивающие инвестору право на получение лишь дивидендов на приобретенные акции зарубежных предприятий.

Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовые состояния как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов.

Финансовое состояние — важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и производственном отношении. Однако одного умения реально оценивать финансовое состояние недостаточно для успешного функционирования предприятия и достижения им поставленной цели.

Список литературы Понятие производственного потенциала и основные виды ресурсов, применяемых в производстве

- Донец Ю. Ю. Эффективность использования производственного потенциала. Киев, 1997.

- Радыгин А. и др. Слияния и поглощения в корпоративном секторе (основные подходы и задачи регулирования) // Вопросы экономики. 2002. Т. 12. С. 106-106.

- Джунаидов С. С., Саидов М.-П. А. Структура производственного потенциала строительного предприятия // Проблемы управления строительным производством: сб. науч. трудов. Махачкала. 2009. С. 56-66.

- Тушавин В. А. Производственная система как интегрированная система медеджмента качества: роль информационных технологий // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2014. №12. С. 54-59.

- Miettinen M., Heuser S., Kronz W., Sadeghi A. R., Asokan N. ConXsense: automated context classification for context-aware access control // Proceedings of the 9th ACM symposium on Information, computer and communications security. 2014. P. 293-304. DOI: 10.1145/2590296.2590337

- Романенко А. В., Литовка Ю. В., Калинин В. Ф. Об основах адаптивного управления производственной системой хозяйствующего субъекта // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2015. Т. 21. №4. С. 600-606. DOI: 10.17277/vestnik.2015.04.pp.600-606

- Терешина В. В. Анализ в системе управления устойчивого развития производственных систем: теоретический аспект // Инновационное развитие экономики. 2015. №6 (30). С. 184-186.

- Махмудов Э. Х. Экономика промышленных предприятий. Ташкент, 2015.

- Егорова М. С., Пищальников И. Г. Трудовые ресурсы предприятия: оценка потребности и эффективности использования // Молодой ученый. 2015. №9. С. 586-589.

- Икрамов М. А., Ходжаева М. Я. Менеджмент. Ташкент, 2007.