Понятия «качества» для анализа объема сосудов

Автор: Цетлин Ю.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается принципиально новый подход к решению важной методической проблемы - построению единой шкалы перевода количественных характеристик археологических объектов на уровень качественных понятий. Он базируется на представлении о том, что такие характеристики имеют объективный общечеловеческий характер, поскольку размерные параметры окружающего мира воспринимаются и оцениваются биологическими индивидами вида Homo sapiens примерно одинаково. Проблема решается на примере анализа количественных и качественных характеристик объема глиняных сосудов

Археология, этнография, гончарство, объем сосудов, количественные и качественные характеристики, единая шкала оценки объема сосудов

Короткий адрес: https://sciup.org/14328190

IDR: 14328190

Текст научной статьи Понятия «качества» для анализа объема сосудов

В археологии наиболее развитой и широко используемой является изобразительная форма описания вещественных объектов. Такая форма описания создает зрительный образ объекта и сразу позволяет понять, о чем идет речь. Длинные и, как правило, путанные словесные описания не способствуют четкому пониманию, а численные характеристики объектов исследования пока используются в археологии крайне редко.

Когда для описания исследуемых археологических объектов применяется словесная форма, формализация этого описания выражается системой понятий, которые, с одной стороны, связаны между собой определенной иерархией, а с другой – содержат обобщенные количественные характеристики объектов. Рассмотрим это на примере глиняных сосудов. Например, сосуд может определяться исследователем как «большой», «маленький» или «очень маленький», «высокий» или «низкий», «широкогорлый» или «узкогорлый», «шаровидный» или «прямостенный» и т. п.

Легко заметить, что все эти понятия являются словесными выражениями интуитивных количественных характеристик того сосуда, который описывается.

Употребляя такие понятия, исследователи подсознательно сопоставляют сосуд, с одной стороны, с некой мысленной линейкой, которая имеется в голове и базируется на накопленном личном опыте конкретного археолога, а с другой – с остальными сосудами, имеющимися в той коллекции, которая в данный момент изучается.

Проблема возникает в связи с тем, что и мысленные линейки, и керамические коллекции, к которым они прикладываются, у разных исследователей неодинаковы. Поэтому в зависимости от конкретных обстоятельств один археолог назовет маленьким сосуд высотой 10 см, другой – 30, а третий (который сейчас изучает пифосы) – высотой 60 см.

Все это вызывает необходимость сформулировать следующую исследовательскую задачу и попытаться предложить ее решение, изложению которого и посвящена данная статья. Эта задача состоит в том, чтобы попытаться найти более или менее объективные численные характеристики тем качественно разным словесным понятиям , которыми мы пользуемся для описания глиняных сосудов.

Понятие « качество » как меры определенности объекта было первоначально сформулировано Аристотелем, а введено в современную науку Ф. Гегелем. Им же был сформулирован закон изменения таких характеристик объектов, как переход количественных изменений в качественные и обратно. Этот переход осуществляется с помощью категории « мера », которая определяется Ф. Гегелем как «качественно определенное количество» ( Гегель , 1974. С. 257). Как же эта задача решается в археологии?

Поиск подходов к решению проблемы . В своей практической деятельности археологи в настоящее время обычно используют два подхода. Описание этих подходов мы встречаем в теоретической работе Г. А. Федорова-Давыдова «Статистические методы в археологии» (1987. С. 70), допущенной в качестве учебного пособия для студентов.

Первый подход состоит в том, что археолог, изучая определенную коллекцию сосудов, распределяет их, например, по признаку «общая высота» и получает, скажем, двух- или трехвершинный график. Это дает ему основание провести «границы между интервалами по резким “понижениям” полигона» и сказать, что одни сосуды относятся к группе малых, другие – средних, третьи – больших.

Второй подход обычно применяется, когда кривая распределения высоты сосудов выражена пологой линией. В этом случае «полигон» значений высот разбивается на равные интервалы, т. е. исследователь решает эту проблему просто путем назначения пределов для каждого понятия. Например, маленьким считается сосуд до 10 см высотой, средним – от 11 до 20 см, большим – от 21 до 30 см и т. д.

Изложенные подходы характеризуются двумя особенностями: во-первых, они исходят из состава той конкретной коллекции сосудов, которая в данный момент является объектом исследования; во-вторых, оба они являются формальными: первый подход потому, что границы между вершинами полигона могут легко измениться при изменении объема выборки, второй – потому, что численные границы между понятиями назначаются исследователем волевым способом.

Отсюда следуют два важных вывода. Первый вывод – каждый раз при переходе к изучению новой коллекции сосудов археолог вынужден вновь определять численные пределы для понятий «маленький», «средний» или «большой» сосуд, которые, естественно, для разных коллекций будут неодинаковы. Второй вывод следует из первого и состоит в том, что разные коллекции сосудов в большинстве случаев будут несопоставимы друг с другом на уровне качественных понятий и для их сравнения опять придется обращаться к количественным характеристикам. Поэтому оба этих исследовательских подхода нельзя признать удовлетворительными.

В данной статье предлагается принципиально иной подход к решению поставленной проблемы. Он базируется на представлении о существовании неких объективных количественных характеристик для описания разных качеств объектов. Эта объективность основывается на том, что во всех случаях размерные характеристики окружающего нас мира, в частности та его сфера, которая относится к человеческой культуре, воспринимается и оценивается биологическими индивидами, относящимися к одному виду Homo sapiens , примерно одинаково. Вероятно, у муравьев и у слонов была бы другая, но тоже вполне объективная система представлений о размерных характеристиках окружающего мира. Основы такого подхода впервые были разработаны А. А. Бобринским еще в начале 1980-х гг. ( Бобринский , 1984; Цетлин, Волкова , 2005, С. 64).

Таким образом, опираясь на представления о единой биологической природе человека, появляется реальная возможность попытаться нащупать единую и объективную основу таких размерных характеристик, свойственных именно для людей как представителей определенного биологического вида. Более того, есть основания предполагать, что поскольку этот вид существует на Земле в течение последних 40 тыс. лет или более, размерные представления древних будут с большой вероятностью близки нашим сегодняшним представлениям. Судя по многочисленным как письменным, так и этнографическим источникам, основным «измерительным инструментом» в древности и недавнем прошлом служило человеческое тело и отдельные его составляющие: палец, ладонь, рука, нога, размах рук и т. п. ( Шостьин , 1975; Словарь…, 1989. С. 346–348; Афанасьев , 2012. С. 35).

Основания, на которых строится решение проблемы :

-

1) Каждое понятие «качества» характеризуется тремя параметрами. Первый из них обозначает «начало» данного качества или его наименьший численный предел. Второй параметр характеризует «завершение» качества, т. е. его наибольший численный предел, за которым данное качество перестает существовать, превращаясь в другое качество. Третий параметр отмечает «центр» качества или состояние его наибольшего развития.

Отмеченные свойства качеств характерны практически для любых «полярных» человеческих понятий. Все они характеризуются двумя полярными состояниями и состоянием перехода. Важно отметить, что это относится не только к сфере керамики и гончарства, а является всеобщим. Такой подход заставляет отказаться от принципа бинарных оппозиций, наиболее детальное развитие которого мы встречаем в многочисленных трудах французского этнографа и философа К. Леви-Стросса – например, «Структурная антропология» (1985), «Первобытное мышление» (1994) и других, – и перейти к так называемым «три-нарным» оппозициям.

-

2) Очевидно, что каждое качественно определенное состояние объекта не существует изолированно, а неизбежно связано, с одной стороны, с его предшествующим качественным состоянием, а с другой – с последующим его качественным состоянием. То есть в реальности мы имеем целую цепь разных качественных состояний одного объекта, связанных друг с другом и переходящих друг в друга.

-

3) Теперь рассмотрим на простом примере, во-первых, какими особенностями характеризуются объекты, относящиеся к одному качеству, и, во-вторых, как происходит переход от одного качественного состояния объекта к другому его состоянию.

Допустим, мы выделили тем или иным способом три качественно разных по объему группы сосудов: «маленькие» – от 5 до 9,9 л, «средние» – от 10 до 19,9 л и «большие» – от 20 до 39,9 л.

Как уже отмечалось выше, каждое из качественно разных состояний имеет «начало», «конец» и «центр». Так, например, наименьшие сосуды, относящиеся к группе «средних», имеют объем 10 л, а наибольшие – объем 19,9 л. Но это понятие имеет еще и «центр», куда относятся сосуды объемом 14,1 л. Этот «центр» равноудален от начала и конца данного качества. Действительно, 10 : 14,1 = 0,71 и 14,1 : 19,9 = 0,71, значение 14,1 как раз обозначает центр качества «средний» по объему сосуда. Чем дальше мы будем уходить от этого центра в сторону уменьшения (к 10 литрам) или увеличения (к 19,9 л) объема сосудов, тем больше мы будем приближаться к границам качества «средний», пока не перейдем либо в качество «маленькие» сосуды, либо в качество «большие» по объему сосуды. Очевидно, что на границе с другими качествами мы уже не можем определенно сказать, к какому из них относятся сосуды объемом 9,95 и 19,95 л. Это положение характеризуется состоянием «неопределенности» качества, которое численно выражается величиной 0,5. Именно такая величина характеризует размер любого качественно определенного понятия . В частности, группа «маленьких» сосудов характеризуется отношением 5 : 9,9 = 0,50, группа «средних» – отношением 10 : 19,9 = 0,50, группа «больших» – отношением 20 : 39,9 = 0,50. Любое численное значение объема, находящееся в пределах интервала качества, будет отстоять от его краев на величину > 0,5, т. е. будет обладать некой качественной определенностью.

Таким образом, оказалось возможным численно выразить, во-первых, переход от одного качественного состояния к другому через понятие « неопределенность », которое равно 0,5, во-вторых, определить «центр» каждого понятия, который численно равен корню квадратному из 0,5 или 0,71 (точнее – 0,707).

-

4) В реальности очевидно, что соседние качества не имеют между собой четкой границы, а отделены друг от друга неким «интервалом (или «зоной»)

перехода». Отсюда следует, что каждое качество имеет зону «строгих (определенных) значений» и зону «перехода» к другому качеству. В статистике для характеристики этого интервала обычно используется понятие степени точности, которое может характеризоваться значениями 0,99, 0,95 или 0,90.

Пока что мы пользовались случайными примерами для характеристики базовых свойств качественно разных состояний объектов, однако теперь, опираясь на эти основания, представляется возможным выработать уже объективные количественные критерии качественно разных понятий для характеристики объемов сосудов , т. е. обратиться к решению той конкретной проблемы, которая была поставлена в начале статьи.

Этнографические и археологические данные об объемах сосудов. Для оценки объемов сосудов прежде всего необходимо выработать общую универсальную шкалу , в пределах которой будут помещаться все или, по крайней мере, абсолютное большинство известных в истории человечества глиняных сосудов или, правильнее сказать, емкостей.

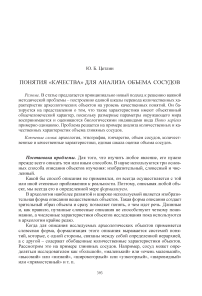

Самые большие в мире сосуды, которые сегодня известны, делались в Африке и служили для хранения зерна (рис. 1). О таких сосудах в работе В. А. Коро-чанцева читаем: «В огромные круглые горшки засыпают зерно в Мали, Нигере, Буркина Фасо и других странах. У сонгаи, на берегах Нигера, такие зернохранилища достигают пяти метров в высоту…» ( Корочанцев , 1987. С. 107). Объем этих сосудов-хранилищ около 25 м 3 , или 25 тыс. л.

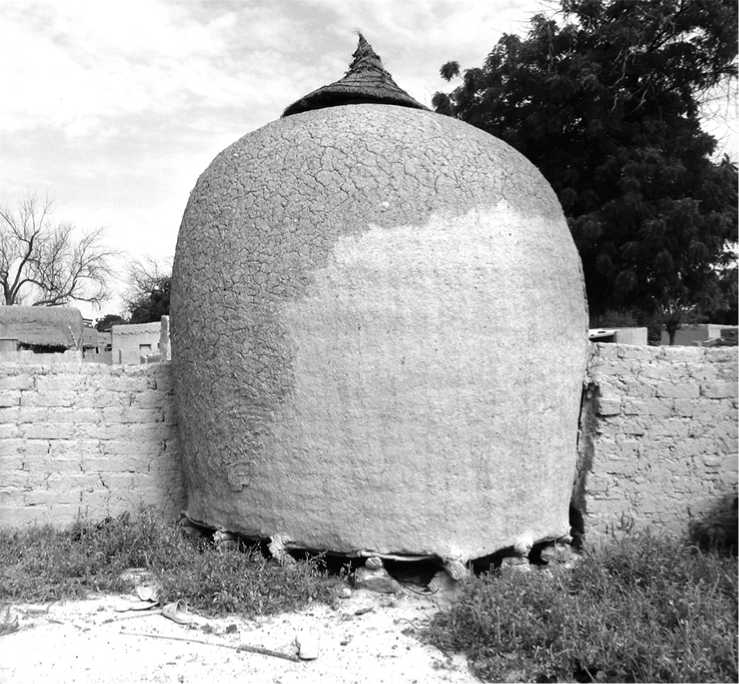

В грузинских селах в XIX и начале ХХ в. изготавливались большие сосуды для вина квеври ( Какабадзе , 1982. Табл. ХХ) объемом от 800 до 3200 л (рис. 2).

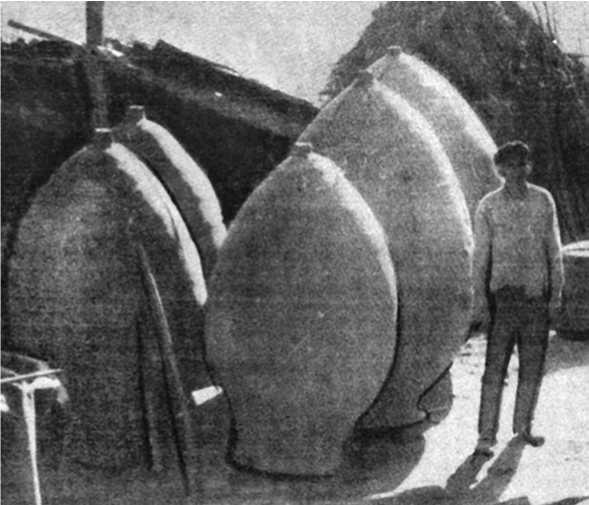

При раскопках Урартского города Тейшебаини были зафиксированы несколько сотен огромных карасов ( Брашинский , 1978) высотой около 2 м и объемом около 1000 л каждый (рис. 3).

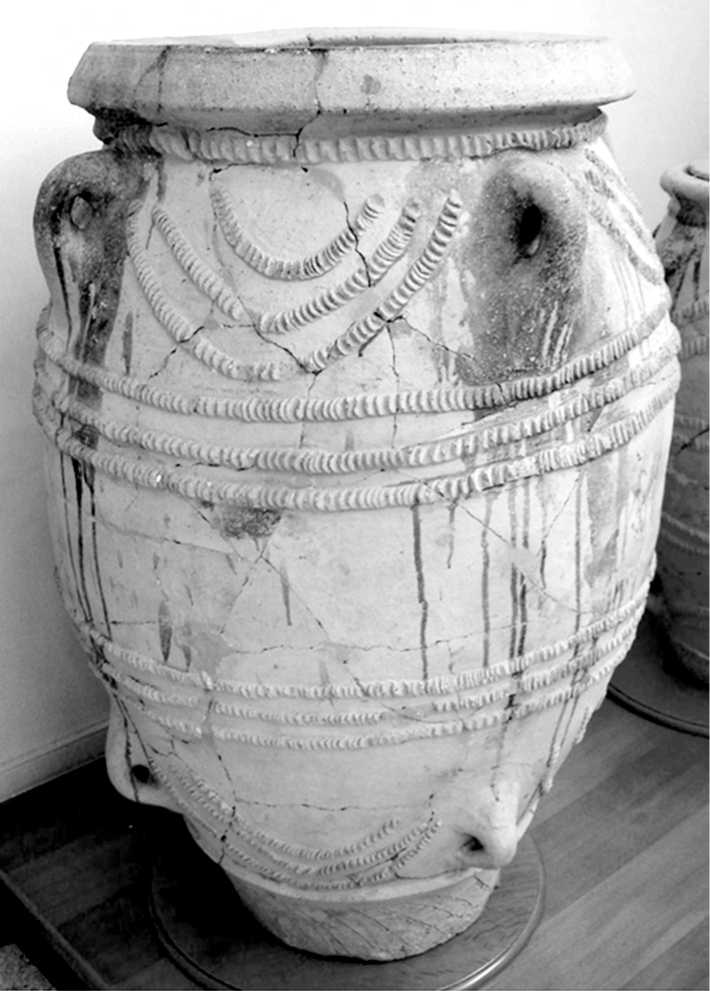

При раскопках на Крите и Кипре были открыты гигантские пифосы ( Пенд-лбери , 1950. С. 152) высотой больше 6 футов и объемом примерно 800–1000 л (рис. 4).

Естественно, что такие крупные сосуды из глины использовались достаточно редко. Большинство сосудов, которые ежедневно применялись в быту, были значительно меньшего размера. Судя по этнографическим данным, наиболее широко были распространены сосуды объемом до 50 л. Поскольку сравнивать между собой в рамках единой одноуровневой шкалы качеств сосуды, объемы которых сильно отличаются друг от друга, затруднительно, я предлагаю ввести двухуровневую шкалу учета объема сосудов. На первом уровне сосуды разделяются на 6 условных классов по двум критериям – объему сосудов и степени их относительной мобильности, а на втором уровне – в рамках выделенных классов на 20 качественно разных групп только по величине их объема.

Все сосуды разделяются на следующие 6 классов:

Класс I – « супермалые » сосуды, объемом менее 0,1 л. Вес таких сосудов, как правило, не превышает 30–50 г. Они служат обычно для хранения каких-либо ароматических веществ.

Рис. 1. Стационарный глиняный горшок для хранения зерна, Нигер (по: )

Класс II – « мобильные » сосуды (объем – от 0,1 до 50 л). Максимальный вес сосуда этой размерной группы составляет около 15 кг. В заполненном состоянии такие сосуды могут быть легко перемещены в пространстве одним взрослым человеком, что происходит в бытовой практике достаточно часто. Сосуды этого класса имеют очень широкий круг использования – для индивидуального и коллективного приема пищи, для ее приготовления, для недолговременного хранения жидких или сыпучих продуктов.

Класс III – « ограниченно-мобильные » сосуды (объем – от 50 до 200 л). Максимальный вес сосуда данной размерной группы равен около 70–80 кг. Для перемещения подобных сосудов требуются усилия как минимум двух человек, и происходит это от случая к случаю. Такие сосуды используются обычно для длительного хранения жидких или сыпучих продуктов, реже для приготовления большого количества пищи, предназначенной для коллективного потребления.

Рис. 2. Сосуды квеври для вина, Грузия (по: Какабадзе , 1982. Табл. ХХ)

Рис. 3. Карасы из раскопок Тайшебаини, государство Урарту (по: Пиотровский , 1959. Табл. XXIX)

Рис. 4. Пифос, остров Крит

Класс IV – « мало-мобильные » сосуды (объем – от 200 до 800 л). Наибольший вес таких сосудов в незаполненном состоянии, как правило, не превышает 460–500 кг, они перемещались крайне редко, только пустыми, когда устанавливались на предназначенное для них место. Эти сосуды чаще всего используются для содержания воды, вина, масла и других продуктов.

Класс V – « условно-мобильные » сосуды (объем – от 800 до 3200 л). Максимальный вес таких сосудов достигает 1300–1500 кг. Они также перемещаются только в незаполненном виде усилиями нескольких человек и используются исключительно как сосуды-хранилища для различных продуктов.

Класс VI – « стационарные » сосуды (объем – от 3200 до 25 000 л). Вес таких сосудов или, точнее говоря, таких емкостей в незаполненном состоянии находится в интервале от полутора до примерно 8 тонн. Эти сосуды в принципе не предполагают перемещения. Над ними строятся специальные навесы, чтобы предохранить содержимое и сами сосуды от воздействия осадков. Они используются, судя по этнографическим и археологическим данным, как зернохранилища или цистерны для засолки рыбы.

Опираясь на эти данные, мы получаем возможность оценить наиболее вероятный общий размер шкалы для оценки качественно разных состояний объема сосудов. Этот размер, как было показано на конкретных примерах, находится в интервале от нескольких десятков миллилитров до 25000 л. Теперь перед нами встает задача создания такой универсальной шкалы, базируясь на общих методических принципах, сформулированных выше.

Расчет качественно разных состояний объема сосудов. В качестве исходной точки для расчета универсальной шкалы, отражающей последовательность из 20 качественно разных состояний объема сосудов, использована величина 0,5, обозначающая «центр» понятия «средний». Нижняя и верхняя границы качества «средний» характеризуются величинами 0,5 х 0,707 = 0,354 (нижняя граница качества) и 0,5 : 0,707 = 0,707 – (верхняя граница качества). Соответственно, численные величины ниже 0,354 характеризуют состояния качества более малых объемов, а выше 0,707 состояния качества более высоких объемов сосудов. Переход от одного качества к другому, как было показано выше, характеризуется величиной 0,5. Поэтому для получения конкретных численных характеристик этих более определенных качеств необходимо числа, обозначающие границы качеств, в одном случае умножить, а в другом случае – разделить на 0,5. В частности, численные границы меньшего качества получаются, если 0,354 х 0,5 = 0,177, оно находится в интервале от 0,177 до 0,354. Численные границы большего качества получаются, если 0,707 : 0,5 = 1,414, соответственно, его численный интервал равен значению от 0,707 до 1,414. Аналогичным образом последовательно рассчитываются все остальные интервалы качеств. В данном конкретном случае (построение общей шкалы качеств объема сосудов) таких интервалов будет 6 в сторону убывания шкалы и 13 в сторону возрастания шкалы от качества «неопределенности». Теперь нам надлежит сопоставить эту универсальную шкалу с реальным диапазоном различий объемов известных глиняных сосудов. Как уже отмечалось, этот диапазон находится в интервале от нескольких сотых литра до 25 000 л. Полученные результаты сопоставления двух шкал друг с другом при- ведены в табл. 1. Важно подчеркнуть, что (хотя это и маловероятно) в случае необходимости данную шкалу можно продолжить как в стороны меньших, так и больших качеств объема сосудов.

Таблица 1. Универсальная теоретическая шкала качеств и общая шкала качеств объема сосудов в литрах

|

Группы качеств |

Теоретическая шкала качеств с центром 0,50 |

Общая шкала качеств объема сосудов |

|

I |

< 0,008 – 0,011 |

< 0,024 – 0,035 – 0,049 |

|

II |

0,011– 0,016 – 0,022 |

0,049 – 0,071 – 0,097 |

|

III |

0,022 – 0,031 – 0,044 |

0,097 – 0,137 – 0,194 |

|

IV |

0,044 – 0,062 – 0,088 |

0,194 – 0,274 – 0,389 |

|

V |

0,088 – 0,125 – 0,177 |

0,389 – 0,552 – 0,782 |

|

VI |

0,177 – 0,25 – 0,354 |

0,782 – 1,105 – 1,565 |

|

VII |

0,354 – 0,50 – 0,707 |

1,565 – 2,210 – 3,125 |

|

VIII |

0,707 – 1,0 – 1,414 |

3,125 – 4,420 – 6,250 |

|

IX |

1,414 – 2,0 – 2,828 |

6,250 – 8,840 – 12,500 |

|

X |

2,828 – 4,0 – 5,656 |

12,500 – 17,680 – 25,000 |

|

XI |

5,656 – 8,0 – 11,312 |

25,000 – 35,360 – 50,000 |

|

XII |

11,312 – 16,0 – 22,631 |

50,0 – 70,7 – 100,0 |

|

XIII |

22,631 – 32,0 – 45,262 |

100,0 – 141,4 – 200,0 |

|

XIV |

45,262 – 64,0 – 90,523 |

200,0 – 282,9 – 400,0 |

|

XV |

90,523 – 128,0 – 181,047 |

400,0 – 565,8 – 800,0 |

|

XVI |

181,047 – 256,0 – 362,093 |

800,0 – 1131,5 – 1600,0 |

|

XVII |

362,093 – 512,0 – 724,187 |

1600,0 – 2263,0 – 3200,0 |

|

XVIII |

724,187 – 1024,0 – 1448,373 |

3200,0 – 4526,0 – 6400,0 |

|

XIX |

1448,373 – 2048,0 – 2896,747 |

6400,0 – 9052,0 – 12800,0 |

|

XX |

2896,747 – 4096,0 – 5793,494 |

12800,0 – 18104,0 – 25000,0 |

Для завершения работы над универсальной шкалой объемов сосудов нам необходимо провести еще три аналитических операции. Во-первых, памятуя о том, что разные качественные состояния не имеют между собой жесткой границы, а разделены некой переходной зоной, необходимо рассчитать ее протяженность. В данном случае предлагается использовать критерий точности равный ± 0,95 от длины каждого интервала качества. Во-вторых, необходимо снабдить каждое из 20 качественно разных состояний объема сосудов определенным словесным наименованием. В-третьих, необходимо выделенные 20 качественно разных состояний объема распределить по 6 условным классам, выделенных ранее по относительной мобильности сосудов. Результаты всех этих трех процедур приведены в табл. 2.

Таблица 2. Общая шкала качеств объема сосудов разных классов с учетом диапазона «строгого качества» и интервалов перехода

|

4> я 2 8 S 5 Я Я се и |

ч С4 о о S £ 3 S 3 ч се си К о 7 гН се S |

cq )S п cd О и |

о 3 ч 57 и |

Ч О о ш ч гН О О S IS 3 £ s 3 м из S IS S 04 се S |

о 3 п cd S из К О О из О О |

О 3 п cd S из о О |

о 3 S |

о 3 ч cd О S о и |

>я я я 5 а О |

)Д ю )Д ч о и |

)Д о о m |

)Д о ю о у О |

)Д о о ю о у о о у о |

Я' о о г-д о 3 S 3 я я ч я « о Я я ш я я я я а © m ее S |

)Д 3 S |

)Д о о m |

ч о о о ОО о о о rq^ 3 S 3 м ч S IS S S се нТ се S |

)Д 3 S |

)Д о из о |

О о о eq ГП о о о ОО 3 1 S 0 3 м из ч S IS S S М м S in се S |

ж 3 § S |

)Д О из п о UQ |

О о о о ш eq о о о eq 3 S 3 м си се И S S д л н 40 се S |

ж 3 S |

)Д S

и |

ж о из 1=5 О И |

|

ш ч * а -н В * а 4 S = я |

04 о, о О О |

о о о 04 О; О |

04 о" UO ОО о" |

04 ОО о" о о |

04 ОО о" О |

ио 40 'О, ОО |

ш 04 гН ГП 04 40 04, of |

о ■О) 04^ 40" ОО 04 •of |

о о •Г4 of 40 ОО^ |

о о о, •of 04 ■О) 04 |

о о о, o' ■О) о о •Г4 |

о, o' о о, 40" 04 |

о, o' о 04 О, 04 |

о, o' о о, ОО |

о, o' о ОО о. |

о, о" о 40 1 О, 04 ио |

о, о" о 04 о, о |

о, о" о 40 1 О, ОО о 40 |

о, о" о ОО 04 о, 04 |

о, о" о о ио 04 о, 04 04 |

||||||

|

И се с- Я ч § и 5 ° S Ч Я ^ « О |

40 О, о" UO о, о 40 04 О, О |

04 04 О; О О О 04 UO О; О |

3 о" о" о о" |

о, 40 о" 04 О UO о 04^ О |

04 О 04 UO U0, О о о |

40 СО ю о 04 ОО o' |

ОО 40 04, of о гН eq of GO ■^, 40 rH |

04 •of о 04 о 04 04^ |

ш о ОО оо" 04 •Г4 4О" |

О ■О) 04 О ОО 40^ ОО ■О) |

о о •Г4 о 40 •of 40 40" 04 |

О, •of 04 О о. Со |

о, o' 04 1 о, 40" О |

о, o' ОО 04 of ОО 04 о, 04 |

о, о" 40 ОО ио" 40 ио о, of 04 |

О, о" 04 ио 1 ио, 1 о, 3 |

о, о" о о, 40 04 04 о, ио" ОО 40 |

О, о" ОО О 40 1 О, 4О" 04 ио О, О< 40 |

о о" 40 04 о, of ио о 04 о, "о |

О, о" 04 04 1 О, о ОО 1 о, |

||||||

|

ш ч * в * а S 8 я |

UO 04 О, О 04 О, О V |

U0 О о о о о |

04 о о" 04 О; О |

о О1 о 3 о" |

о, о о" 04 со о" |

04 ОО о 04 Г^ о" |

40 гН Ш 40 1П гН |

04 ОО О1 ■О) 04 |

ОО •Г4 4О" О ■О) 04^ 4О" |

104 О о •Г4 of |

■О) 40" 04 О О о, •of 04 |

о, of ■О) о, o' ■О) |

о, ио о о, o' о |

о, o' 04 О, o' о 04 |

о_ 04 о, о" о |

О, of ОО 1 о, о" о ОО |

о, 3 40 о, о" о 40 |

О, оо" 40 О, о" о 04 |

о, 4о" "о о, о" о 40 |

о, о, о" о ОО 04 |

||||||

|

3 « я & >. Я а я и я |

нн |

ни |

Q |

> |

> |

> |

НН > |

> |

у |

X |

X |

X |

X |

> X |

> ^4 |

^4 |

^4 |

> ^4 |

X X |

Таблица 3. Распределение древних мер объема по общей шкале качеств объема, в литрах

|

PQ у к у И у * w 3 © |

©4 о о © 3 3 R л & rH Л s |

R О о m ^ rH О о s к© ^© 3 g e S 3 У У У У US о S eq се S |

о' II cd X S Р О д н О Я 40 |

cq oo o' II cd X S P О д H О Я 04 |

3 cd X S P oo д H о Я 40 |

oo ^ p 2 |

40 •n 40'

II

cd X

P о

m

H

У |

cq

II x s

p

p |

40' cq II s p PQ

|

^ 0 0 eq 0 m 3 5 3 У У У У « о S о У У ш У У У ее а о ГП Л S |

ОО С4 1П II 3 о о 1=5 О к |

40 04^ О II cd К s Q О |

4 0 0 0 GO О О О eq 3 e S 3 У У У У « о S о У я S се ^ |

cq 04^ 04' О cq II Д н О у д' н р о м н о у |

3 04 cd M S g c |

О О О eq m 0 0 0 QC 3 g 3 M ч s IP i M M © 1Г, ее У И |

04 40^ 04' OO II cd X 40 El cd s д' s 0 |

4 О о о о in eq 0 0 0 eq 3 g g 3 M a ce я © s Д p H 4© ce s |

||||||||

|

ее 2 S з ® у 2 5 =■ s |

Ш О o' II cd S X |

04 О o' II о Я cd H 8 QJ Q |

О II а о II s' ° а у д м х |

ш 04 о' II cd П S н S |

Ш 1П о' II Ж S р cd н у О о |

oo О X s CO X |

oo s m m" II II >s о £ S' ® |

oo' II )S S fl О ^ |

II cd К ^ |

40 ^ cq ec o' oo cq en II II a S о p ■^ & |

in 00 cq' °е in in El 40 s S |

|||||||||||||||

|

у >y S ы ^ aie » о © Д У a a |

40 04 o' II cd П )S QJ Ю |

о' II н S S д Р |

ш 04^ о' II я cd Ж О Н |

04 'П o' II о 1=5 |

oo 04 cq II m cd X |

>Z4 >Z4 °\ P О |

04 •n 40' II m 2 § H m |

О |

■П 04' cd ^ |

40 04

X 0 H |

in in' 04 |

|||||||||||||||

|

о Я 5 § 5 5 i * « 5® io g О 5 ш a |

04 О o' Ш О o' 04 o^ o' V |

04 О o' о o' 04 o^ o' |

о' о' 04 о^ о' |

04 ОО о' cq о' 04 о' |

cq oo o' 04 Ш in o' 04 co o' |

Ш 40 in Ш о 04 oo o' |

m eq rH rn о rH eq eq in 40 in rH |

о >Z4 4O' О cq |

о о •n cq' о oo oo' о •n 04^ 40' |

О о o^ m' Г4 О oo 40^ О о ■n С-4' |

О O^ o' in 0 40 m' 0 О 0^ m' cq |

0^ o' 0 o' 0^ o' in |

O; o' О cq O; o' О |

о^ о' о 04^ cq' 00 cq 0^ o' 0 cq |

Oe o' 0 00 00 in 40 in Oe o' 0 |

Oe o' 0 40 in Oe o' 0 00 |

O^ o' О cq oo 04 cq 0^ o' 0 40 |

O; o' О 40 O; 4O' 04 in О o' 0 04 |

О; o' О OO 04 O^ 04' in О 04 O; o' О 40 |

0^ o' 0 0 in 04 O^ О OO O^ o' 0 00 04 |

||||||

|

3 £ у 5 У • У a * и « |

HH |

Q |

у |

> |

> |

> |

HH > |

> |

У |

X |

X |

X |

X |

> X |

> гП |

> гП |

> гП |

> гП |

X X |

Таблица 4. Распределение украинских и белорусских глиняных сосудов по общей шкале качеств объема, в литрах

|

X я a Ф CT Я © © K© CT я ST x 2 s я * M 3 S К e-s 3 a © S co я Ph |

я О О © © я © 3 g © © 3 ст я а © Я © гН Я S |

ст о о ш ст ^ о о S © ад 1© .'ф 3 ст ф © 3 я ад ст Я кф ф cq я S |

О, о II я © в а о Н а о © 1=5 cd S S н cd Я |

оГ cq II я Я и Н о ст о £ о II S у о © S £ cd" я н S X cd ®^ Я Т ~ ст яг и к s S и х ст „ © ст' 2 Я а « S з S g« я я а а 2 2 |

оГ 04^ cq" II ст я Н S оГ cq cq" II о Я СП © © to а 2 о s . ^ © о я и а я Стад о о я 04 ° ад cd ^ а 3 Н cd S § СТ Я cd" 04" Db 11 8 ст § й cd 2 о Б |

о UH н cd EI cd ад o4 ^^" rn II и a св Д & R ГО 3 s cd Я S^ s" m § и E 3 о © H VO © ° ^ |

ur> О О S II II s о ° в S cd © 5 © о о^ cd"^ ? II © ^ о 5 О< . „ II О и о =8 и „ о к> 2 ^ С to cd" 5 ^ С о |

о^ о" 04 II а 3 ст я я ад cd н о ь{ а о я о •о" S я я О о II ад я cd X О ст |

о^ о" !О II cd cd Я О-2 о о" со Я Я О я я я я ст о |

я о о cq о 3 ! ф © 3 я ад ст я КФ ф S ф Я я © я я я л а ф ГП cd S |

ст о о о 0© о о о rq^ 3 ст ф © 3 я ад ст я КФ ф Ф СТ я S |

СТ о о о cq ГП о о о 0© 3 g ф © 3 я ад ст я КФ ф ф Я я ф ст 1 S |

СТ О о о о ш cq о о о cq 3 ст ф © 3 я а я я ф я я я н 4D Я S |

|||||||||||||

|

Я H is 3 5 5 i * « 3° « О |

04 о_ о 04 О о 04 О о V |

04 •о о о о 04 •о о |

04 о" о" 04 •о о" |

04 ОО о" cq о 04 о" |

cq оо о" 04 04 'О, О 04 ОО о" |

о, 40 о, о, о 04 оо о" |

К1 eq vH СП о vH ^1 cq Ki 4© in rH |

о •о 04^ 40" О 04 'О, 04 |

О о ■о 04" о ОО оо" о •о 04^ 4о" |

о о о^ •о" 04 О ОО 40^ О о •о of |

о о о^ о" !О о 40 •о" о о о^ •о" 04 |

о о" о о" о о" !О |

О; о" О 04 О о" о |

о^ о" о 04 cq" ОО 04 о^ о" о 04 |

О; о" О ОО ОО 04 40 04 О о" о |

о_ о" о 40 04^ О_ о" О ОО |

О, о" о 04 о_ S 04 04 о_ о" о 40 |

о^ о" о 40 О^ 4О" 04 О) о^ о" о 04 |

О, о" о ОО 04 о, 04" 04 О 04 О, о" о 40 |

о, о" о о 04 04 О^ о ОО о^ о" о ОО 04 |

||||||

|

5 © r а Я i-H Я |

НН |

НН |

у |

> |

> |

НН > |

> |

X |

X |

X |

X |

> X |

> гО |

> гО |

> |

> гО |

X X |

Таким образом, класс «супермалых» сосудов включает изделия двух качественных групп, класс «мобильных» сосудов – изделия 9 групп, классы «ограниченно-мобильных», «мало-мобильных» и «условно-мобильных» сосудов – по две группы и класс «стационарных» сосудов – три качественных группы. В результате создания такой объективной шкалы мы получили возможность сравнительного анализа объема глиняных сосудов любых эпох и регионов и выделения на этой основе общих и специфических гончарных традиций в этой сфере гончарства.

Сопоставление общей шкалы объема сосудов с историческими и этнографическими данными . В качестве примера приведу сравнительный анализ общей шкалы качеств объема с древнееврейскими, античными, древнерусскими мерами объема (табл. 3 1 ), а также с данными об объемах украинских и белорусских этнографических сосудов (табл. 4). Естественно, что большинство приведенных в таблицах данных о мерах объема и размерах посуды относятся к классу «мобильных» сосудов (от 0,1 л до 50 л). Среднее значение объема для емкостей данного класса оказалось очень близким. Так, по древнееврейским мерам оно равно 8,12, по античным мерам – 8,67, по древнерусским мерам – 7,44, а по этнографическим данным – 7,64 л.

Опираясь на все приведенные данные, нужно обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, общая шкала объемов покрывает все известные древние меры объема как жидких, так и сыпучих продуктов; во-вторых, несмотря на вполне вероятную неполноту данных, шкала позволяет выявить особенности мер объема, использовавшиеся в разных культурах; в-третьих, среднее значение как мер объема, так и объемов «мобильных» сосудов во всех без исключению случаях укладывается в интервал IX качественной группы (большие мобильные сосуды); в-четвертых, при этом по средним значениям фиксируется вполне ожидаемая близость древнееврейских и греко-римских мер объема (коэффициент их сходства равен 0,94), с одной стороны, и древнерусских мер и украинско-белорусских этнографических сосудов (коэффициент их сходства равен 0,97), с другой.

Заключение . Подводя итоги данной статьи, мне представляется возможным сформулировать следующие выводы:

-

1) Мы все хорошо знаем, что очень часто причиной длительных дискуссий является различный смысл, который исследователи вкладывают в одни и те же понятия. Такое смысловое разнообразие отражает не только сложность самого объекта изучения (историю человеческого общества), но и уровень развития археологической науки. Именно это побудило меня специально обратиться к проблеме количественного выражения тех качественных понятий, которыми мы постоянно пользуемся.

-

2) В настоящее время не вызывает сомнений, что решение этой проблемы доступно не только на формальном уровне (когда количественные интервалы понятий просто назначаются исследователем, это уже делалось неоднократно),

но и на объективном уровне, когда используемые понятия более строго отражают ту прошлую реальность, которую мы изучаем.

-

3) В публикуемой статье изложен один из частных случаев решения этой задачи на конкретном примере изучения объемов сосудов. Аналогичная работа сейчас проводится для понятий, характеризующих линейные размеры сосудов: «высокий – низкий», «широкий – узкий» и некоторых других. Я убежден, что это возможно сделать для большинства понятий, которыми мы пользуемся при описании наших объектов изучения.

Список литературы Понятия «качества» для анализа объема сосудов

- Афанасьев Г. Е., 2012. О строительном материале и метрологии хазарско-аланских городищ бассейна Дона//Поволжская археология. № 2. С. 29-49.

- Бобринский А. А., 1984. Формы бытовой глиняной посуды черняховской культуры (методы анализа и классификации) . М. Брашинский И. Б., 1978.

- Урартские карасы. Проблемы метрологии и стандартов//Историко-филологический журнал. I. С. 141-156.

- Гегель Г. В. Ф., 1974. Наука логики. М.: Мысль. Т. 1. 452 с.

- Какабадзе Ц. А., 1982. Шрошская керамика. Тбилиси: Мецниереба. 113 с. (На груз. яз.)

- Корочанцев В. А., 1987. Бой тамтамов будит мечту. М.: Мысль. 270 с.

- Леви-Стросс К., 1985. Структурная антропология. М.: Наука. 536 с.

- Леви-Стросс К., 1994. Первобытное мышление. М.: Республика. 384 с.

- Пендлбери Дж., 1950. Археология Крита. М.: Иностранная литература. 416 с.

- Пиотровский Б. Б., 1959. Ванское царство (Урарту). М.: Восточная литература. 260 с.

- Словарь Античности/Отв. ред. В. И. Кузищин. М.: Прогресс. 704 с. (Пер. с нем.)

- Федоров-Давыдов Г. А., 1987. Статистические методы в археологии. М.: Высшая школа. 216 с.

- Цетлин Ю. Б., Волкова Е. В., 2005. К 75-летию АлександРА Афанасьевича Бобринского//РА. № 3. С. 61-68.

- Шостьин Н. А., 1975. Очерки истории русской метрологии. XI -начало XX в. М.: Изд-во стандартов. 272 с.