Поперечная зональность и скрытая расслоенность рудного тела главного Сарановского месторождения, Западный Урал, Россия

Автор: Ибламинов Р.Г., Осовецкий Б.М., Пузик А.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты детального исследования поперечной геохимической и минералогической зональности северного фланга Центрального рудного тела. Впервые применены прецизионные методы химического и минералогического анализа керна, а также микрозондовые исследования зерен хромшпинелидов. Установлена первичная магматическая поперечная зональность рудного тела (в направлении мощности) двух уровней. Зональность первого уровня проявляется в уменьшении в направлении от первичной подошвы рудного тела к кровле содержаний Cr2O3 вместе с хромитовым и пикрохромитовым миналами и в увеличении содержаний Al2O3 вместе со шпинелевым и герцинитовым миналами. Зональность второго уровня отражает скрытую расслоенность в пределах рудного тела и характеризуется синусоидальным изменением содержаний компонентов в хромититах. Первичная магматическая зональность осложнена наложением метасоматического метаморфизма с выделением из хромшпинелида вторичного хроммагнетита и образованием за счет первичных силикатов хромового хлорита и гидротермальных процессов с образованием уваровит-кальцитовых жил. Полученные данные позволили детализировать процесс формирования первичных руд и предложить тектономагматическую модель рудообразования. Она отражает присутствие на месторождении двух видов расслоенности: ритмической межрудной и скрытой внутрирудной.

Сарановское месторождение, хромовые руды, зональность рудного тела, миналы руд, расслоенность рудного тела, тектономагматическая модель рудообразования

Короткий адрес: https://sciup.org/147245053

IDR: 147245053 | УДК: 553.461(470.5) | DOI: 10.17072/psu.geol.18.3.237

Текст научной статьи Поперечная зональность и скрытая расслоенность рудного тела главного Сарановского месторождения, Западный Урал, Россия

Хромовые руды являются важнейшим сырьём для черной металлургии. Они обеспечивают производство специальных нержавеющих, кислото- и жаропрочных, твердых и износостойких сталей, а также огнеупорных материалов для металлургических печей. Около 10 % руд используются в химической промышленности для получения различных соединений хрома. Потребление хромовых руд в мире неуклонно увеличивается, составляя 12 – 13 млн т ежегодно.

Главным источником хромовых руд служат магматические месторождения. Среди них выделяются два геолого-промышленных типа. Первый – тип линзообразных (по- диформных) залежей в массивах дунит-гарцбургитовой формации, второй – тип пластоообразных залежей в стратифицированных массивах пород гарцбургит-ортопироксенит-норитовой формации.

Месторождения первого – подиформного типа – приурочены к складчатым областям, где тяготеют к альпинотипным гипербазитам офиолитовых комплексов. Тела полезных ископаемых характеризуются обычно небольшими размерами и высокохромистыми рудами (Cr 2 O 3 45 % и более). К этому типу относятся месторождения Кемпирсайской группы (Казахстан), а также ряд небольших объектов Армении, Греции, Албании, Турции, Филиппин.

Месторождения стратифицированных массивов, как правило, приурочены к активизированным участкам платформ. Они отличаются малой мощностью пластов (обычно не более 2 м) и пониженным по сравнению с подиформными месторождениями содержанием Cr 2 O 3 в рудах (35 – 37 % и менее). К этому типу относятся наиболее известные в мире месторождения Бушвельд-ского комплекса (ЮАР), Стиллуотера (США), Грейт Дейк (Зимбабве), Кеми (Финляндия), Кампо Формозо (Бразилия), Куттак (Индия). Суммарно на их долю приходится около 87% мировых запасов хромовых руд (Ерёмин, Дергачев, 2007). Поэтому эти месторождения издавна являются объектами детальных научных исследований (Cameron, 1980; Lipin, 1993; Stowe, 1994 и др.). В последние годы получены новые данные об особенностях их генезиса на основе использования современного аналитического оборудования (Spandler et al., 2005; Zaccarini et al., 2006; Mondal and Mathez, 2007; Yudovskaya et al., 2015; Leuthold et al., 2018, Ishwar-Kumar et al., 2018, etc.).

В России присутствуют оба типа месторождений. На долю подиформных месторождений, расположенных в массиве гипер-базитов Рай-Из на Полярном Урале (Центральное и Западное), приходится только 10% запасов руд.

В стратиформных месторождениях сосредоточено 90% запасов хромовых руд. В их число входят Главное Сарановское и Южно-Сарановское месторождения (оба в Пермском крае), Аганозёрское (Республика Карелия), Сопчеозёрское (Мурманская область). Из перечисленных стратиформных месторождений разрабатывается только одно – Главное Сарановское месторождение, запасы которого на 2015 г. оценивались в 4,6 млн т, что составляет 73,5 % запасов всех разрабатываемых в России месторождений (Государственный доклад …, 2015).

Наиболее полный обзор сведений о стра-тиформных месторождениях хромовых руд сделан Ruth F. Schulte и др. (2010). В нем приведена краткая характеристика месторождений земного шара, однако отсутствуют сведения о Сарановской группе месторождений, которой посвящена настоящая статья.

История изучения Главного Сарановского месторождения

Главное Сарановское месторождение стратифицированных хромититов уникально своим расположением в пределах Уральской складчатой области, поскольку другие стра-тиформные месторождения располагаются в платформенных регионах. Рассматриваемое месторождение играет главную роль в экономике хромоворудного сырья России и особенно в региональной экономике Урала.

Месторождение привлекло к себе пристальное внимание геологов сразу же после открытия в 30-х гг. XIX в. (Зайцева, 2009) благодаря обнаружению новых хромсодержащих минералов: уваровита (Hess, 1832) и кеммерерита. Как месторождение хромовых руд оно начало разрабатываться в 1889 г. Месторождение детально изучалось в процессе проведения многочисленных геологоразведочных работ, а также научнотематических исследований. Характеристике его геологического строения посвящены многочисленные публикации (Станкевич, 1927; Вахромеев и др., 1936; Зимин, 1938а, б; Волченко и др., 1979). Монографическое описание Сарановского магматического комплекса и самого месторождения с детальной характеристикой петрографического состава выполнено О.К. Ивановым (1990). Позже (2016) им было составлено описание минералогии месторождения.

Строение и состав рудных тел Главного Сарановского месторождения, методики их опробования описаны В.Ф. Мягковым и В.Л. Баталовым (1966). Информация о строении и составе рудных тел получена также в результате выполнения геолого-маркшейдерских работ, обеспечивших эксплуатацию месторождения до глубины более 300 м. Обобщение этой информации позволило выявить латеральную геохимическую зональность рудных тел месторождения (Ибламинов, 1997). Было установлено, что с глубиной (в направлении падения рудных тел) содержание хрома в рудах увеличивается. Существование геохимической зональности на месторождении позволило дать предварительную прогнозную оценку содержаний компонентов на горизонтах, подлежащих отработке. В 2002 г. Р.Г. Ибламиновым была реконструи- рована история формирования месторождения.

Геологическая уникальность месторождения, его продолжающаяся разработка подземным способом, наличие соседних месторождений обусловливают необходимость дальнейшего анализа состава и строения. Благодаря проведению в 2000-х гг. доразведки северного фланга месторождения появилась возможность изучить поперечную зональность (в направлении мощности) Центрального рудного тела (ЦРТ) с помощью современных прецизионных методов, чему и посвящена настоящая статья.

Геология и петрология

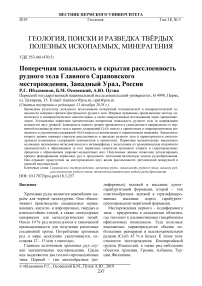

Главное Сарановское месторождение расположено на западном склоне Среднего Урала в Пермском крае (Россия). Оно входит в состав Северного Сарановского массива серпентинитов, который вместе с Южным Сарановским массивом и Восточной полосой мелких тел расслоенных серпентинизиро-ванных гипербазитов, содержащих пластообразные залежи хромовых руд, образует Сарановский гипербазитовый комплекс. Восточная полоса состоит из 7 небольших тел гипербазитов. Она находится в 12 – 14 км к востоку от Сарановской группы массивов и прослеживается на расстояние более 60 км (рис. 1).

Сарановский гипербазитовый комплекс расположен в Кваркушско-Каменногорском мегантиклинории Центрально-Уральского поднятия, в блоке метаморфических пород неопротерозоя. Его формирование происходило в рифтогенной обстановке позднего рифея и раннего венда (Ибламинов, 2002; Ибламинов, Суслов, 2015).

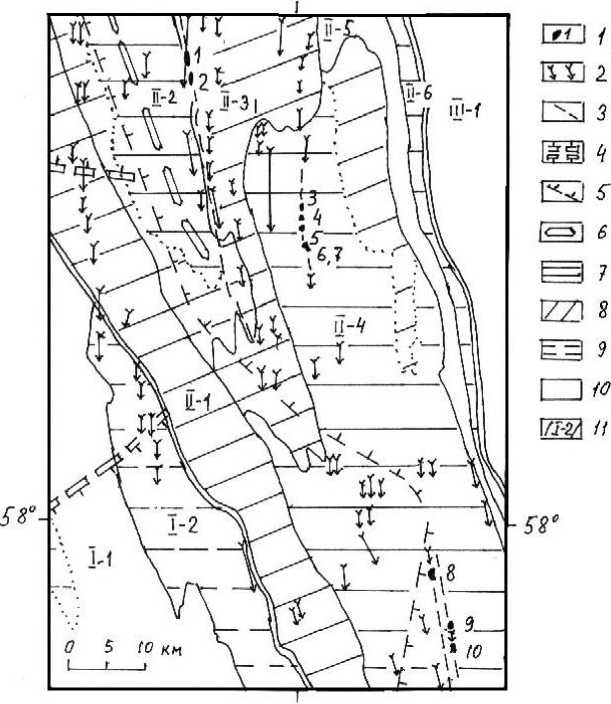

Северный Сарановский массив имеет в длину 1,8 км при ширине 0,2 км и вытянут в субмеридиональном направлении (рис. 2). Его уникальность заключается в присутствии сохранённого в наиболее полном виде геологического разреза гипербазитового комплекса вместе с Главным Сарановским месторождением.

По О.К. Иванову (1990), центральная часть Северного Сарановского массива сложена аподунитовыми серпентинитами, которые образуют субмеридиональное линзовид- ное тело размером 850 х 175 м, круто падающее на восток.

Восточнее располагается тело серпенти-низированных стратифицированных рудных гипербазитов длиной 1100 и шириной 120 м. В его разрезе от подошвы к кровле на основании петрографических реконструкций выделены 6 горизонтов:

-

1) нижний горизонт бронзитовых и брон-зитсодержащих дунитов, включающий семь пластов пироксеновых и пироксенсодержащих хромититов;

-

2) горизонт хромшпинелидовых дунитов мощностью до 80 м, сложенный тонкополосчатыми гипербазитами (дунитами, бронзит-содержащими и хромшпинелидсодержащи-ми дунитами), в котором имеются шесть пластов оливин-пироксеновых хромититов мощностью 1 – 6 м;

-

3) горизонт бронзитсодержащих и бронзитовых дунитов мощностью до 30 м, содержащий маломощный (0,1 м) пласт пироксеновых хромититов;

-

4) продуктивный горизонт мощностью 15 – 25 м, прослеженный по простиранию на 1600 м, в нижней части которого располагается Западное рудное тело (ЗРТ) со средней мощностью 5 м, а в верхней – Центральное рудное тело (ЦРТ) мощностью 10 м; между ними находится слой хромшпинелид-бронзитсодержащих, бронзит-флогопитсо-держащих и флогопитсодержащих дунитов;

-

5) дунит-гарцбургитовый горизонт мощностью до 60 м, в нижней части сложен бронзитовыми дунитами и гарцбургитами, содержит 9 пластов хромититов, наиболее мощный из которых (3 м) именуется Восточным рудным телом (ВРТ);

-

6) горизонт в составе дунита мощностью 7 м и расположенного над ним гарцбургита мощностью 4 – 5 м.

В западной части стратифицированных гарцбургитов имеются небольшие тела уль-траосновных пегматитов с реликтовыми зернами оливина размером до 1 – 2 см.

Восточнее стратифицированных гиперба-зитов в непосредственном контакте с ними располагается тело метагаббро-анортозитов размером на поверхности 920 х 230 м. В габбро-анортозитах установлена грубая рассло-енность (чередование слоёв анортозитов, пи-роксенитов, габбро).

£9’

53°

Рис. 1. Геологическое положение тел Сарановского магматического комплекса (составлено авторами по материалам Ю.А. Будрина, В.А. Цыганкова, А.М. Зильбермана, Г.О. Пунтусовой, Ф.А. Курбац-кой). Тела магматических комплексов: 1 – Сарановского (1 – Северное Сарановское, 2 – Южное Са-рановское; 3, 4, 5 – Кырминские; 6, 7 – Воронковские; 8 – Клыктанское; 9, 10 – Ашкинские), 2 – Усь-винского; 3 – разломы, контролирующие положение тел Сарановского комплекса; структуры фундамента: 4 – границы субширотного зеленокаменного пояса архейской гранит-зеленокаменной области, 5 – западная граница опущенного и переработанного блока фундамента Русской плиты, 6 – осевая зона рифейско-вендского палеорифта, фиксирующаяся в фундаменте и чехле линейным распространением пород с повышенной магнитной восприимчивостью, а в чехле – с повышенной плотностью; геологические формации чехла: 7 – рифейские грабеновые, 8 – верхнерифейско-нижневендская рифтовая спарагмитовая, 9 – верхневендская синеклизная флишоидно-молассоидная, 10 – палеозойские; 11 – структуры осадочного чехла и их номера: Западно-Уральская внешняя зона складчатости, Кизеловско-Дружининская структура (I-1 – Староуткинская структура, I-2 – Сыл-вицко-Сулемский моноклинорий); Центрально-Уральское поднятие, Кваркушско-Каменногорский ме-гантиклинорий (II-1 – Вильвинско-Шишимский моноклинорий, II-2 – Кваркушско-Басегский антиклинорий, II-3 – Усьвинско-Серебрянский седловидный синклинорий, II-4 – Каменногорский антиклинорий), Улсовско-Висимский мегасинклинорий (II-5 – Висимский синклинорий), Ляпинско-Кутимский мегантиклинорий, Верхнепечорско-Кутимский антиклинорий (II-6 – Колпаковский блок); Тагильско-Магнитогорский прогиб, Тагильский мегасинклинорий (III – Лозьвинско-Ревдинская моноклиналь)

В состав Северного Сарановского массива входят также поперечные дайки метапикритов мощностью до нескольких десятков метров, которые секут гипербазиты и рудные тела, но не выходят за пределы массива. Породы даек сильно изменены с появлением тремолито-хлоритовых или хлоритовых агрегатов.

В пределах массива выделяются более поздние флогопитсодержащие оливин-энстатитовые хромититы с крупными идиоморфными кристаллами хромшпинелида, которые О.К. Иванов предложил называть складчатой области, которое привело к его сарановитами.

Все породы Сарановского массива изменены зеленосланцевым метаморфизмом пре-нит-пумпеллиитовой фации.

Из описания Главного Сарановского ме- нарушенному крутому залеганию а также весьма интенсивной тектонической нару-шенности (см. рис 1,В). Для него характерна большая мощность промышленных рудных тел (ЗРТ, ЦРТ, ВРТ), которая не пропорцио- сторождения и вмещающих его пород следу- нальна малому размеру массива вмещающих ет, что оно отличается от других страти- формных месторождений расположением в серпентинитов.

-

- зеленые кварц-альбит-хлоритовые сланцы;

-

- белые серицитовые сланцы;

-

- черные углистые кварц-серицитовые сланцы;

-

- осадочные брекчии;

-

- аподунитовые лизардитовые серпентиниты;

-

- серпентиниты по бронзитам и бронзитовым дунитам;

-

- серпентиниты по гарцбургитовым пегматитам;

-

- серпентиниты по хромсодержащим дунитам;

-

- серпентиниты по дунит-гарцбургитам и лерцолитам;

-

- сарановиты;

-

- хромититы;

-

- апоанортозиты соссюритовые и пумпеллиитовые;

-

- апогабровые соссюрито-тремолитовые породы;

-

- диабазы и габбро-диабазы;

-

- разломы

В

E

Рис. 2. Геологическая карта (A) и разрез (B) Главного Сарановского месторождения (Иванов, 2016)

Методика опробования и аналитические методы

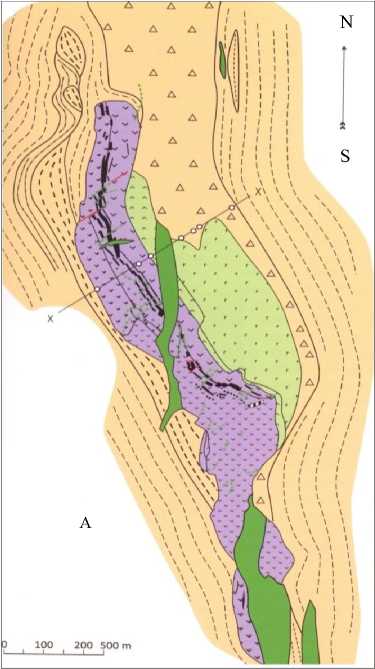

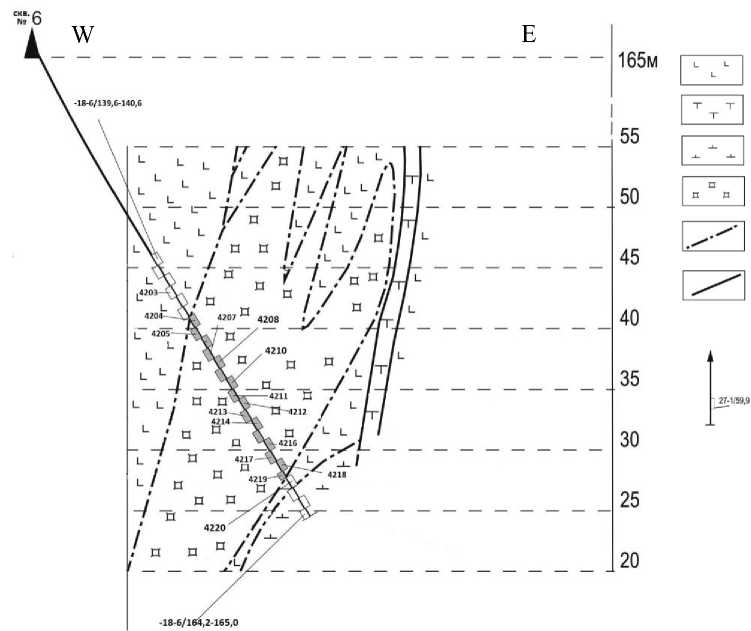

В процессе доразведки северного фланга месторождения был опробован керн скв. 6, которая пересекла вкрест простирания с запада на восток Центральное рудное тело (ЦРТ). Общая длина опробованного разреза составила 22,6 м при средней длине интервалов опробования около 1 м.

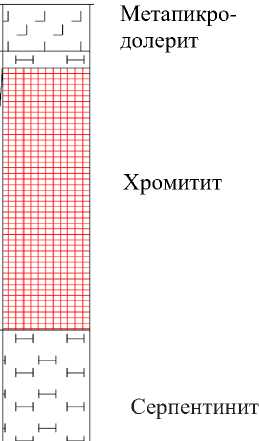

На исследованном сечении рудное тело имеет опрокинутое залегание. В результате пробы керна 4200–4203 (интервал 141,6– 145,6 м) представлены серпентинитом, подстилающим залежь. Пробы 4204–4214

(145,6–156,6 м) густовкрапленного хромити-та, 4215 (156,6–157,6 м) средневкрапленного хромитита и 4216–4219 (157,6–161,2 м) гу-стовкрапленного хромитита взяты из рудного тела. Пробы 4220 – 4222 (161,2 – 164,2 м) характеризуют метапикродолериты, перекрывающие залежь полезного ископаемого (рис. 3).

Первичное визуальное описание образцов керна было выполнено в полевых условиях с уточнением диагностики под бинокуляром. Микроскопические описания шлифов и ан-шлифов из скв. 6 осуществлялись на оптическом поляризационном микроскопе высшего класса BX51 японской фирмы Olympus.

Legend

Серпентиниты

Долериты

Пикродолериты

Хромитит

Контур рудного тела

Контур даек

Скважина

Рис. 3. Геологический разрез ЦРТ по скв. 6

Минералого-геохимические исследования проб керна выполнены в лабораториях сектора наноминералогии кафедры минералогии и петрографии Пермского государственного университета. Химический состав пород и руд определён на волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре последовательного действия S8 Tiger фирмы BRUKER, ФРГ (аналитики А.П. Седунова и К.П. Казымов). Для определения валового минерального состава применялся рентгеновский порошковый дифрактометр D2 Phaser (фирма Bruker, ФРГ). Для поиска минеральных фаз использовалась база данных порошковой дифрактометрии PDF-2 (2010), аналитик Г.А. Исаева. Состав и морфология зёрен хромшпинелидов изучались с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6390LV фирмы Jeol (Япония) с микрорентгеноспектральным энергодисперсионным анализатором Oxford INCA Energy фирмы Oxford Instrument (Великобритания).

Содержания редкоземельных элементов исследовались в лаборатории Института геологии и геохимии УрО РАН на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой ELAN-9000 аналитиком Д.В. Киселевой.

Результаты исследований

Описание пород и руд

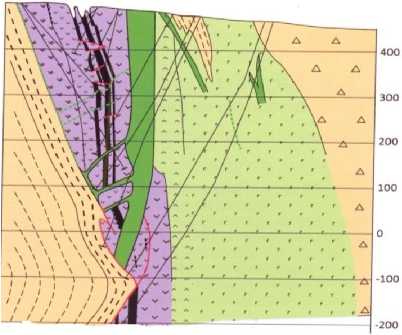

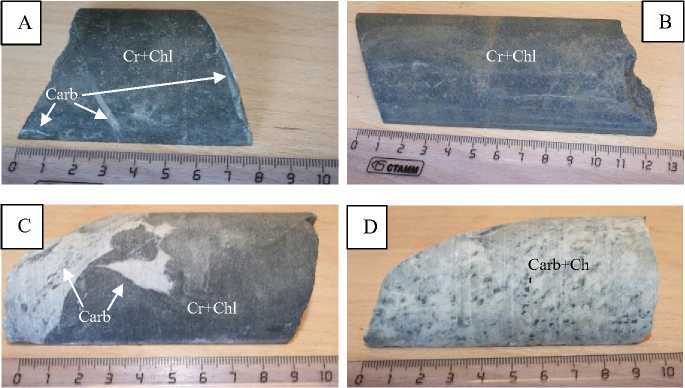

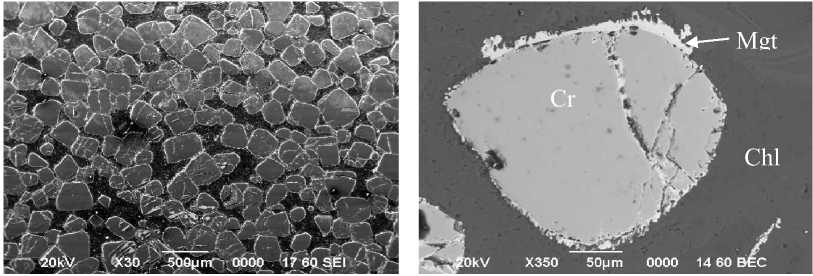

Изученный керн представлен подрудным серпентинитом, хлоритсодержащим хроми-титом с прожилками кальцита и приконтак-товым жильным карбонатом. Общее представление о структуре и составе пород и руд в разных интервалах опробования дают фотографии и описания типичных образцов керна на рис. 4.

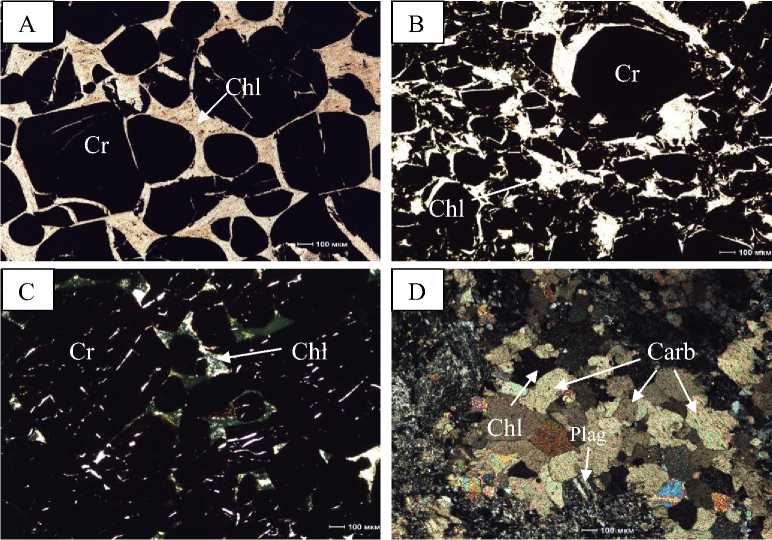

Исследования под оптическим микроскопом позволили уточнить полевые определения. Хромитит в шлифах имеет густовкрап-ленную и массивную текстуры, структура хромшпинелида неравномерно-зернистая, местами катакластическая. Размер зёрен колеблется от 0,2 до 2,0 мм. Содержание изменяется от 60 до 78 %. Пространство между зёрнами хромшпинелида заполнено хлоритом (рис. 5).

Химический состав пород и руд

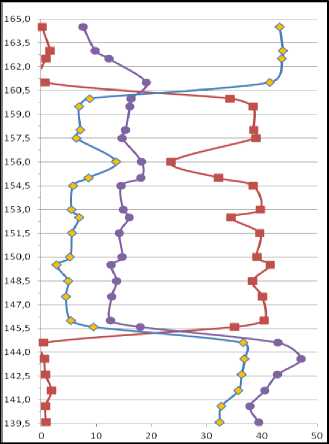

В распределении содержаний химических элементов в пробах изученного сечения от- четливо видно различие химического состава подстилающих серпентинитов, рудных хро-мититов и перекрывающих метапикродоле-ритов (рис. 6, табл. 1).

Анализ рис. 6 и табл. 1 позволяет сделать вывод о том, что в рудном теле существует общий тренд уменьшения содержаний Cr2O3 и FeO* в направлении от подошвы к кровле и противоположный тренд увеличения содержаний Al2O3 и MgO в этом направлении.

Рис. 4. Фотографии керна скв. 6 ЦРТ: А – интервал 145.5-147.0 м – хромитит (Cr) с хлоритом (Chl) и прожилками кальцита (Carb); В – интервал 153.0-154.5 м – хромитит с хлоритом; С – интервал 159.5-162,0 м – хромитит с хлоритом и карбонатом; D – интервал 162,0-163,5 м – карбонатная порода с хлоритом

Рис. 5. Микрофотографии керна скв. 6 ЦРТ. Изображения вверху в параллельном поляризованном свете, внизу – в скрещенных николях. А – интервал 145.5-147.0 м – хромитит вкрапленной текстуры (Cr- хромшпинелид) с хлоритом (Chl); В – интервал 145.5-147.0 м – катаклазированный хромитит с хлоритом; С - 159.5-162.0 м – массивный хромитит с хлоритом; D – 162.0-163.5 м – карбонат (Carb) с хлоритом и плагиоклазом (Plag)

Рис. 6. Изменение содержания Cr 2 O 3 , MgO, SiO 2 (мас. %) по разрезу скв. 6

Cr 2 O 3

MgO

SiO 2

Таблица 1. Результаты рентгенофлюоресцентного анализа проб по скв. 6, мас.%

|

Проба |

Cr 2 O 3 |

MnO |

FeO* |

TiO 2 |

MgO |

CaO |

K 2 O |

Na 2 O |

Al 2 O 3 |

SiO 2 |

P 2 O 5 |

SO 3 |

Ni |

Co |

|

Надрудные габбро-долериты |

||||||||||||||

|

4222 |

1,62 |

0,12 |

4,99 |

0,18 |

9,81 |

7,62 |

3,6 |

1,86 |

19,93 |

43,76 |

0,01 |

0,05 |

0,01 |

0,018 |

|

4221 |

0,91 |

0,1 |

5,65 |

0,15 |

12,25 |

7,67 |

0,03 |

3,32 |

16,77 |

43,6 |

0,01 |

0,03 |

0,009 |

0,018 |

|

4220 |

0,75 |

0,12 |

10,56 |

0,61 |

19,06 |

9,34 |

0,03 |

1,59 |

9,34 |

41,44 |

0,06 |

0,03 |

0,012 |

0,052 |

|

Сред нее |

1,09 |

0,11 |

7,06 |

0,31 |

13,71 |

8,21 |

1,22 |

2,25 |

15,34 |

42,93 |

0,02 |

0,03 |

0,01 |

0,02 |

|

Рудные хромититы |

||||||||||||||

|

4219 |

34,2 |

0,36 |

19,7 |

0,51 |

16,3 |

1,48 |

0,02 |

0,07 |

15,58 |

8,75 |

0,02 |

0,04 |

0,12 |

0,013 |

|

4218 |

38,4 |

0,36 |

19,5 |

0,5 |

16,1 |

0,57 |

0,01 |

0,07 |

15,65 |

6,87 |

0,01 |

0,02 |

0,12 |

0,015 |

|

4217 |

38,5 |

0,36 |

18,7 |

0,52 |

15,3 |

1,46 |

0,04 |

0,08 |

15,84 |

7,05 |

0,01 |

0,02 |

0,12 |

0,015 |

|

4216 |

38,9 |

0,28 |

19,1 |

0,54 |

14,7 |

2,04 |

0,01 |

0,07 |

15,48 |

6,36 |

0,01 |

0,02 |

0,12 |

0,013 |

|

4215 |

23,6 |

0,26 |

15,2 |

0,64 |

18,2 |

3,52 |

0,25 |

0,12 |

19,3 |

13,62 |

0,05 |

0,02 |

0,12 |

0,011 |

|

4214 |

32,1 |

0,32 |

17,1 |

0,47 |

18,1 |

2,26 |

0,01 |

0,07 |

17,35 |

8,62 |

0,02 |

0,02 |

0,12 |

0,013 |

|

4213 |

38,4 |

0,27 |

19,3 |

0,56 |

14,5 |

2,47 |

0,01 |

0,07 |

16,38 |

5,79 |

0,01 |

0,03 |

0,12 |

0,013 |

|

4212 |

39,7 |

0,26 |

20,1 |

0,56 |

14,9 |

0,48 |

0,01 |

0,07 |

16,81 |

5,5 |

0,01 |

0,02 |

0,12 |

0,014 |

|

4211 |

34,4 |

0,22 |

17,6 |

0,56 |

16,0 |

3,55 |

0,01 |

0,07 |

16,94 |

6,92 |

0,02 |

0,03 |

0,12 |

0,014 |

|

4210 |

39,6 |

0,23 |

20,0 |

0,56 |

14,2 |

1,38 |

0,03 |

0,12 |

16,43 |

5,62 |

0,01 |

0,03 |

0,12 |

0,014 |

|

4209 |

39,1 |

0,22 |

19,7 |

0,57 |

14,7 |

1,67 |

0,01 |

0,07 |

16,61 |

5,2 |

0,01 |

0,03 |

0,12 |

0,013 |

|

4208 |

41,5 |

0,22 |

21,5 |

0,58 |

12,7 |

0,58 |

0,01 |

0,08 |

18,38 |

2,85 |

0,01 |

0,03 |

0,12 |

0,018 |

|

4207 |

38,3 |

0,29 |

20,8 |

0,55 |

13,7 |

0,73 |

0,01 |

0,08 |

16,73 |

4,9 |

0,01 |

0,05 |

0,12 |

0,016 |

|

4206 |

40,1 |

0,34 |

23,0 |

0,69 |

12,8 |

0,23 |

0,01 |

0,08 |

15,95 |

4,46 |

0,01 |

0,05 |

0,12 |

0,017 |

|

4205 |

40,4 |

0,36 |

25,1 |

0,76 |

12,6 |

0,14 |

0,01 |

0,07 |

13,14 |

5,38 |

0,01 |

0,02 |

0,12 |

0,017 |

|

4204 |

35,0 |

0,53 |

21,9 |

0,69 |

18 |

0,27 |

0,01 |

0,06 |

11,63 |

9,49 |

0,01 |

0,02 |

0,12 |

0,015 |

|

Среднее |

37,01 |

0,31 |

19,89 |

0,57 |

15,17 |

1,42 |

0,02 |

0,07 |

16,13 |

6,71 |

0,01 |

0,03 |

0,12 |

0,014 |

|

Подрудные серпентиниты |

||||||||||||||

|

4203 |

0,45 |

0,06 |

5,85 |

0,13 |

42,94 |

0,08 |

0 |

0,34 |

2,27 |

36,58 |

0 |

0,14 |

0,016 |

0,206 |

|

4202 |

0,59 |

0,08 |

6,62 |

0,07 |

47,08 |

0,19 |

0 |

0,32 |

1,76 |

36,85 |

0 |

0,18 |

0,018 |

0,212 |

|

4201 |

0,83 |

0,07 |

6,75 |

0,07 |

42,78 |

0,11 |

0 |

0,31 |

1,84 |

36,29 |

0 |

0,16 |

0,017 |

0,191 |

|

4200 |

1,9 |

0,11 |

6,3 |

0,11 |

40,56 |

0,64 |

0 |

0,3 |

1,97 |

35,71 |

0 |

0,09 |

0,015 |

0,153 |

|

Среднее |

0,94 |

0,08 |

6,38 |

0,09 |

43,34 |

0,25 |

0 |

0,31 |

1,96 |

36,35 |

0 |

0,14 |

0,016 |

0,191 |

На фоне общего тренда при детальном анализе результатов отчетливо проявляется волнообразное изменение содержаний химических компонентов. Всего выделяются четыре ритма со средней видимой мощностью 3,7 м (рис. 6). Пересчет на истинную мощность рудного тела (9,6 м) даёт значение средней длины ритма 2,4 м.

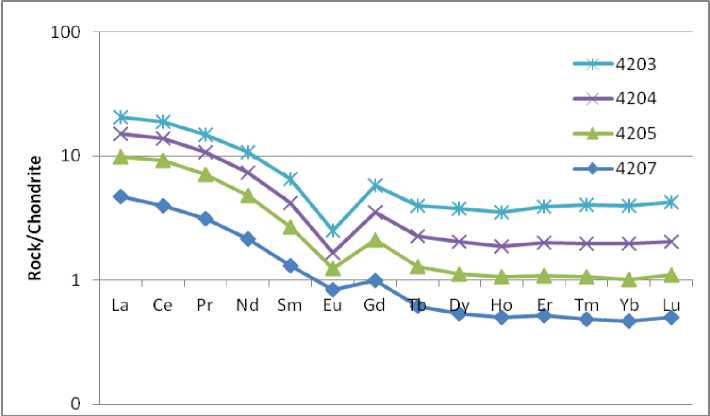

В четырёх пробах впервые было исследовано содержание РЗЭ. Результаты анализов, нормированные по хондриту (Anders, Grevesse, 1989), приведены на рис. 7. Во всех пробах отмечается тенденция уменьшения коэффициентов концентрации (Кк) от легких лантаноидов к тяжелым, что характерно для магматических горных пород. В пробе серпентинита (4203) и пробах хромититов (4204 – 4207) отмечается отчетливый европиевый минимум.

Рис. 7. Кривые изменения содержаний РЗЭ в хромитите (4203) и серпентините (4204, 4205, 4207), нормализованные по хондриту (Anders and Grevesse, 1989)

Минеральный состав хромититов

Количественный минералогический анализ хромититов показывает, что в руде преобладают два минерала: хромшпинелид и хлорит (табл. 2). Зерна хромшпинелида образуют основную матрицу руды (см. рис. 4, 5). Их содержание колеблется от 43,2 до 83,2 вес. %. Содержания минералов в изученных пробах коррелируются с результатами геохимических исследований. Так, проба 4208 с повышенным содержанием Cr 2 O 3 , Al 2 O 3 и Co (см. табл. 1) отличается от других проб максимальным содержанием хромшпинелида.

Минералогический анализ подтверждает данные химического анализа о наличии тренда уменьшения содержания хрома от подошвы к кровле залежи с трендом уменьшения содержаний хромшпинелида в этом же направлении. Количество хромшпинели-да изменяется циклично, характеризуя минералогическую расслоенность, которая подтверждает описанную выше геохимическую.

Межзерновое пространство руды занимает хлорит (рис. 5, 8). Содержание хлорита изменяется противоположно содержанию хромшпинелида (см. табл. 2). Установлено, что хлорит обогащён хромом (табл. 3), и его следует относить к хромовым хлоритам. На диаграмме соотношения кремния, железа и магния (Неу, 1954) хлорит пробы 154-4 соответствует шериданиту, а пробы 145-7 – магнезиальному клинохлору – пенину.

Третьим по количеству в руде является магнетит. Он образует каймы вокруг зерен хромшпинелида и заполняет в нем трещины (рис. 8,В). По данным микрозондового анализа магнетит, как и хлорит, обогащён хромом (см. табл. 3), что позволяет относить его к хроммагнетиту.

Наряду с охарактеризованными минералами в руде присутствуют кальцит и (в единичных пробах) доломит, актинолит, кварц, шпинель (см. табл. 2).

Таблица 2. Минеральный состав хромовых руд, мас. %

|

Интервал опробования, м |

Проба |

Хромит |

Хлорит |

Магнетит |

До-ломит |

Кальцит |

Актинолит |

Кварц |

Шпинель |

Сумма |

Хромит + магнетит |

|

160,6-161,2 |

4219 |

65,8 |

31,0 |

3,2 |

100 |

65,8 |

|||||

|

159,6-160,6 |

4218 |

74,9 |

25,1 |

100 |

74,9 |

||||||

|

158,6-159,6 |

4217 |

76,4 |

14,8 |

5,2 |

3,7 |

100 |

81,6 |

||||

|

157,6-158,6 |

4216 |

71,3 |

18,6 |

2,3 |

4,2 |

3,5 |

100 |

73,6 |

|||

|

156,6-157,6 |

4215 |

43,2 |

40,4 |

1,1 |

7,5 |

3,1 |

4,6 |

100 |

44,3 |

||

|

155,6-156,6 |

4214 |

59,0 |

34,7 |

2,7 |

3,6 |

100 |

61,7 |

||||

|

154,6-155,6 |

4213 |

69,0 |

23,5 |

7,5 |

100 |

69,0 |

|||||

|

153,6-154,6 |

4212 |

82,3 |

14,4 |

3,4 |

100 |

85,7 |

|||||

|

152,6-153,6 |

4211 |

61,0 |

28,0 |

1,7 |

9,4 |

100 |

62,7 |

||||

|

150,6-151,6 |

4209 |

74,5 |

17,8 |

4,3 |

3,5 |

100 |

78,8 |

||||

|

149,6-150,6 |

4208 |

92,7 |

7,3 |

100 |

92,7 |

||||||

|

148,6-149,6 |

4207 |

69,4 |

10,5 |

15,4 |

4,7 |

100 |

84,8 |

||||

|

147,6-148,6 |

4206 |

81,4 |

4,4 |

14,2 |

100 |

95,6 |

|||||

|

146,6-147,6 |

4205 |

83,2 |

16,9 |

100 |

83,2 |

||||||

|

145,6-146,6 |

4204 |

64,9 |

35,1 |

100 |

64,9 |

||||||

|

Среднее значение |

71,27 |

21,50 |

5,59 |

4,7 |

5,56 |

3,10 |

4,60 |

3,60 |

100 |

74,62 |

|

А В

Рис. 8. А – типичная структура хромититов (интервал 145,5-147,0 м); В – зерно хромшпинелида с каймой магнетита в массе хлорита. Cr – хромшпинелид, Mgt – магнетит, Chl – хлорит

Таблица 3. Результаты микрозондового анализа магнетита и хлорита, мас. %

|

Минерал |

Проба |

MgO |

Al 2 O 3 |

SiO 2 |

CaO |

TiO 2 |

V 2 O 5 |

Cr 2 O 3 |

MnO |

FeO* |

CoO |

NiO |

CuO |

ZnO |

|

Магнетит |

4-2-8 |

0,52 |

- |

0,00 |

0,00 |

2,30 |

0,11 |

94,73 |

0,49 |

0,98 |

0,00 |

0,00 |

||

|

Хлорит |

154-4 |

31,28 |

14,17 |

31,25 |

0,27 |

0,00 |

0,00 |

14,89 |

0,14 |

1,39 |

- |

- |

||

|

145-7 |

38,56 |

13,56 |

39,52 |

5,56 |

2,11 |

Геохимия зерен хромшпинелидов

В пределах описываемого сечения рудного тела был исследован химический состав 23 зерен хромшпинелидов (табл. 4). В каждом из изученных интервалов состав зерен довольно сильно меняется. Так, в подошве залежи на отметке 145,5 м содержание Cr 2 O 3 в 5 зёрнах колеблется от 45,34 до 57,14 мас. %. В большинстве случаев состав хромшпи-нелидов соответствует алюмохромитам.

Зёрна с повышенным содержанием хрома тяготеют к подошве залежи (интервалы 150 – 147 м), а с пониженным (156 – 162 м) – к кровле. Это позволяет сделать вывод, что общий тренд в изменении содержаний химических элементов и минералов в руде проявляется и в химическом составе самих хром-шпинелидов. На фоне общего линейного тренда состав хромшпинелидов изменяется циклично в соответствии с расслоенностью рудной залежи.

Более отчетливо описанные закономерно- состава, пересчитанного на миналы (табл. 5). сти выявляются при анализе химического

Таблица 4. Осреднённые по интервалам составы хромшпинелидов, мас.%

|

Интервал, м |

MgO |

Al 2 O 3 |

TiO 2 |

Cr 2 O 3 |

MnO |

FeO |

CoO |

NiO |

Cr 2 O 3 / Al 2 O 3 |

Количество замеров |

|

159,5-162,0 |

7,15 |

17,48 |

0,54 |

42,65 |

0,45 |

30,29 |

0,06 |

0,16 |

2,44 |

4 |

|

156,0-157,5 |

10,84 |

18,56 |

0,72 |

47,88 |

0,00 |

20,48 |

0,00 |

0,13 |

2,58 |

2 |

|

154,5-156,0 |

11,02 |

18,76 |

0,54 |

48,03 |

0,12 |

20,32 |

0,08 |

0,13 |

2,56 |

2 |

|

153,0-154,5 |

11,32 |

14,03 |

0,54 |

49,40 |

0,23 |

23,84 |

0,14 |

0,29 |

3,52 |

2 |

|

151,5-153,0 |

10,78 |

18,50 |

0,67 |

48,30 |

0,24 |

20,67 |

0,07 |

0,14 |

2,61 |

2 |

|

150,0-151,5 |

10,85 |

17,65 |

0,60 |

50,29 |

0,15 |

19,78 |

0,00 |

0,12 |

2,85 |

2 |

|

148,5-150,0 |

10,63 |

17,43 |

0,65 |

50,76 |

0,15 |

19,66 |

0,04 |

0,11 |

2,91 |

3 |

|

145,5-147,0 |

7,69 |

9,49 |

0,75 |

50,77 |

0,32 |

30,53 |

0,00 |

0,21 |

5,35 |

1 |

|

145,5 |

7,16 |

11,59 |

0,49 |

48,68 |

0,84 |

30,43 |

0,03 |

0,09 |

4,2 |

5 |

|

Среднее |

9,72 |

15,94 |

0,61 |

48,53 |

0,28 |

24,00 |

0,05 |

0,15 |

3,22 |

2,56 |

Таблица 5. Осреднённые по интервалам минальные составы хромшпинелидов, мол.%

|

Интервал, м |

Феррохро-мит FeCr 2 O 4 |

Шпинель MgAl 2 O 4 |

Пикро-хромит MgCr 2 O 4 |

Магнетит FeFe 2 O 4 |

Герцинит FeAl 2 O 4 |

Якобсит MnCr 2 O 4 |

Ульво-шпинель Fe 2 TiO 4 |

Феррохро-мит+пикро-хромит |

|

159,5-162,0 |

43,0 |

24.6 |

10,0 |

10,3 |

17,3 |

1,3 |

1,5 |

54,3 |

|

156,0-157,5 |

41,0 |

35,0 |

18,0 |

3,5 |

- |

0,5 |

2,0 |

59,5 |

|

154,5-156,0 |

32,2 |

26,5 |

27,4 |

10,1 |

- |

0,8 |

1,4 |

60,4 |

|

153,0-154,5 |

32,6 |

26,8 |

27,4 |

9,9 |

- |

0,7 |

1,4 |

60,7 |

|

151,5-153,0 |

41,5 |

33,3 |

19,3 |

3,0 |

- |

0,5 |

1,5 |

60,8 |

|

150,0-151,5 |

43,5 |

33,3 |

19,3 |

2,5 |

- |

0,5 |

1,0 |

63,3 |

|

148,5-150,0 |

42,7 |

32,8 |

19,8 |

2,0 |

- |

0,7 |

2,0 |

63,2 |

|

145,5-147,0 |

42,8 |

18,8 |

19,8 |

13,8 |

- |

1,0 |

1,0 |

63,6 |

|

145,5 |

46,9 |

22,4 |

12,9 |

12,4 |

- |

2,7 |

1,5 |

62,5 |

|

Среднее |

40,69 |

28,17 |

19,32 |

7,49 |

17,30 |

0,97 |

1,48 |

60,01 |

Хромсодержащие миналы (феррохроми-товый, пикрохромитовый и якобситовый) имеют тенденцию уменьшать содержания от подошвы залежи к кровле. Это наиболее ярко проявляется в изменении суммы ферро-хромит+пикрохромит. Содержания алюминийсодержащих миналов (шпинелевого, гер-цинитового) имеют противоположную тенденцию увеличиваться к кровле залежи. Гер-цинитовый компонент появляется непосредственно в кровле. Железистая компонента, сосредоточенная в магнетитовом минале, увеличивается от центра залежи к её зальбандам. Титановый ульвошпинелевый минал изменяется циклично.

Обсуждение результатов

Главное Сарановское месторождение относится к стратиформному геологопромышленному типу. Его уникальность за- ключается в нахождении в пределах палеозойской складчатой области, что обусловило интенсивную тектоническую нарушенность месторождения. Оно отличается большой мощностью пластообразных промышленных рудных тел при малой мощности вмещающих материнских ультрабазитов. Формирование месторождения происходило в неопротерозое в тектонической обстановке внутриконтинентального рифта, подобного современным рифтам ВосточноАфриканской системы. Оно подверглось метаморфизму в условиях пренит-пумпеллиитовой фации.

Детальное минералого-геохимическое изучение по керну разреза самого крупного Центрального рудного тела позволило выявить поперечную зональность (в направлении мощности) рудного тела. Она выражается в общем тренде уменьшения от подошвы к кровле залежи содержаний в руде Cr 2 O 3 и

FeO*, хромшпинелида и его феррохромито-вого, пикрохромитового и якобситового ми-налов. Противоположный тренд увеличения содержаний к кровле характерен для Al 2 O 3 и MgO, шпинелевого, герцинитового миналов. Эти данные показывают, что зональность выражается не просто в изменении количества минералов, но и в изменении состава самих хромшпинелидов. Выявленную зональность мы связываем с гравитационной дифференциацией рудного расплава, которая приводила к тенденции накопления более плотной компоненты в его донной части.

Можно полагать, что в пределах рудного тела первые порции осаждающегося хром-шпинелевого расплава были обогащены хромом, а последующие обеднены им. В процессе последовательного осаждения из расплава кристаллизующегося хромшпине-лида недостаток хрома в верхней части залежи компенсировался алюминием. Подобное обогащение хромом нижних горизонтов рудных тел отмечалось ранее Ю.Н. Камероном и Дж.А. Десборо (1973) в залежах хромовых руд Бушвельдского комплекса.

На фоне описанного тренда установлено цикличное изменение содержаний химических компонентов и минералов в руде, а также в составе хромшпинелидов. Тем самым в рудном теле выявлена скрытая рас-слоенность. Установлено присутствие 4 ритмов со средней длиной 2,4 м. Наличие скрытой расслоенности ещё раз объясняет последовательную кристаллизацию первичного расплава и его дифференциацию.

Дополнительное подтверждение действия процессов кристаллизационной дифференциации при формировании руд получено при анализе распределения РЗЭ. Об этом свидетельствует присутствие европиевого минимума (Harvey Blatt et all., 2006) и уменьшение вверх по разрезу рудного тела содержания РЗЭ.

На кристаллизационный способ образования минералов путем отложения указывают также текстура руд и обратная зависимость между содержанием хромшпинелида и цементирующего хлорита.

Таким образом, в результате магматических процессов на Главном Сарановском месторождении образовались два рода рассло-енности: межрудная ритмическая расслоен- ность (rhythmic layering) и внутрирудная скрытая расслоенность. Первая отражается в присутствии более 30 рудных слоев, которые переслаиваются с породными. При этом три наиболее мощных слоя являются промышленными. Скрытая расслоенность проявляется в ритмичном изменении содержаний химических элементов в пределах хромитовых тел.

В месторождении снизу вверх по разрезу происходит переход дунитов в стратифицированные гипербазиты, в которых пироксеновые дуниты с многочисленными пластами хромититов сменяются безрудными пироксеновыми дунитами и далее флогопит-пироксенсодержащими дунитами с мощными пластами хромититов, а затем появляются рудные гарцбургиты и габбро-анортозиты. Описанная последовательность свидетельствует о том, что рудообразование происходило из высокодеплетированнного пиролита, в котором постепенно увеличивалось содержание кремнезёма. Наиболее мощные рудные тела формировались при значительной роли флюидов, доказательством этого является присутствие флогопита.

Ритмическая расслоенность происходила в пределах крупной магматической камеры в которой накопился деплетированный высо-комагнезиальный рестит первичного мантийного пиролита. Она была обусловлена процессами кристаллизационной дифференциации, осложненными внешними достаточно интенсивными тектоническими воздействиями рифтогенной обстановки. При этом в пределах слоя рудного расплава в результате гравитационной дифференциации формировалась первичная геохимическая зональность, выражающаяся в обогащении нижней придонной его части хромом и железом, а верхней – алюминием. Не исключена роль ликвации, способствующей образованию мощных рудных тел.

Скрытая расслоенность проявилась в менее интенсивном малоамплитудном синусоидальном изменении содержаний химических элементов в руде и зернах хромшпине-лидов. Она формировалась внутри медленно остывающего рудогенерирующего расплава под действием слабых тектонических колебаний, вызывающих встряску слоя и некоторое перераспределение минералов.

Учитывая, что в образовании хромититов участвуют не только магматические, но и тектонические процессы, в целом модель образования руд Сарановского сесторождения можно назвать тектономагматической.

Историю формирования минеральных ассоциаций месторождения можно интерпретировать следующим образом.

Первоначально в результате магматических процессов образовались хромшпинелид и оливин с бронзитом. Присутствие силикатов установлено О.К. Ивановым (1990) по реликтовой структуре вторичных минералов. В настоящее время реликтом первичной магматической ассоциации минералов остался хромшпинелид, поскольку силикатные минералы в пределах рудного тела нацело заместились вторичным хлоритом.

Присутствие хлорита указывает на действие метаморфизма, который протекал в условиях пренит-пумпеллиитовой фации на глубинах от 3 до 13 км и при температуре около 250oC (Harvey Blatt et all., 2006). Метаморфическое взаимодействие хлорита с хромшпинелидом привело к его обогащению хромом с образованием хромового хлорита – кеммеририта.

По-видимому, в условиях этой же фации метаморфизма образовался магнетит, который часто образует каймы вокруг зерен хромшпинелидов. Причем содержание магнетита находится в прямой зависимости от содержания главного рудного минерала, что подтверждает обособление магнетита из хромшпинелидов (табл. 2). Доказательством взаимодействия первичного хромшпинелида с метаморфическими минералами является то, что в пробах с повышенным содержанием магнетита (например, 4206 и 4207) хром-шпинелид обогащен хромовым компонентом и обеднен железистым.

Вторичные минералы в той или иной степени обогащены хромом (табл. 3), что доказывает их метасоматическое взаимодействие с первичным хромшпинелидом. Следует также обратить внимание на увеличение содержаний магнетитового минала в хром-шпинелиде в направлении к контактам рудного тела. Приконтактные части легче поддаются метасоматическим изменениям, приводящим к выносу хрома и магния (пикро- хромитового компонента) и соответственно к увеличению магнетитового.

На две названные ассоциации минералов – первичную магматическую и вторичную метаморфогенно-метасоматическую – накладывается третья ассоциация гидротермальных жильных минералов, главным из которых является кальцит (рис. 4, 5, табл. 2). О наличии в руде поздних гидротермальных образований свидетельствует присутствие в пробах кальцита, а также актинолита и кварца (проба 4215).

Таким образом, в составе хромититов присутствуют три минеральных парагенезиса: магматический хромшпинелидовый, метасоматический хлорит-магнетитовый и жильный гидротермальный преимущественно кальцитовый. Несмотря на наложение метаморфических процессов и гидротермальных, зональность, характерная для рудных тел расслоенных плутонов, на Сарановском месторождении проявляется достаточно отчетливо. В пределах стратифицированного рудного тела выявлена скрытая расслоен-ность, проявляющаяся в цикличном изменении состава рудного тела и хромшпинели-дов.

Заключение

-

1. Главное Сарановское месторождение сформировалось в результате магматических процессов, протекавших в обстановке внут-риконтинентального рифтинга и было преобразовано в условиях пренит-пумпелли-итовой фации метаморфизма.

-

2. В составе хромититов присутствуют три минеральных парагенезиса: магматический хромшпинелидовый, метасоматический хлорит-магнетитовый и жильный гидротермальный преимущественно кальцитовый.

-

3. В залежи хромовых руд с уникальной мощностью, равной 9,6 м, ыявлена первичная минералого-геохимическая зональность, выражающаяся в относительном обогащении хромшпинелидов её нижних частей хромом, а верхних алюминием. Эта зональность проявляется в изменении минерального и химического состава руд. Она может быть использована при прогнозировании качества руд в процессе разведки и эксплуатации.

-

4. На фоне однонаправленной тенденции обеднения хромом верхних горизонтов установлены высокочастотные синусоидальные изменения содержаний химических элементов и минералов, отражающие скрытую рас-слоенность залежи, обусловленную последовательным остыванием рудного расплава под действием внешних тектонических колебаний.

-

5. Предложена тектономагматическая модель образования месторождения.

Выражаем благодарность за возможность провести опробование пород и руд главному геологу Сарановской шахты Рудная И.С. Бабкину, маркшейдеру А.А. Ивойловскому.

Список литературы Поперечная зональность и скрытая расслоенность рудного тела главного Сарановского месторождения, Западный Урал, Россия

- Вахромеев С.А., Зимин И.А., Кожевников К.Е., Мазаев Г.М. Уральские месторождения хромита. М.; Л.: ОНТИ, 1936. 240 с.

- Волченко Ю.А., Брянский Я.Ш., Вилесов Н.Г. Новые данные по геологии и рудоносности сарановского комплекса (западный склон Урала) // Генезис оруденения в базитах и гипербазитах / УНЦ АН СССР. Свердловск, 1979. С. 70 - 81.

- Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской федерации в 2014 году / ООО «Минерал-Инфо». М., 2015. 316 с.

- Ерёмин Н.И., Дергачев А.Л. Экономика минерального сырья: учебник. М.: Изд-во Книжный дом университет, 2007.504 с.

- Зайцева Е.П. Хромитовый промысел // Геологические памятники Пермского края: энциклопедия. Пермь, 2009. С. 527 - 529.

- Зимин И.А. К вопросу о тектонике Сарановского хромитового месторождения // Сов. геология. 1938. № 1. С. 65 - 76.

- Зимин И.А. Сарановское хромитоворудное месторождение // Тр. Урал. науч.-исслед. ин-та геол., разв. и исслед. минерального сырья. Свердловск. Вып 2. 1938.

- Ибламинов Р.Г. Опыт прогнозирования свойств рудных залежей Сарановского месторождения хромитов на основе моделирования их зональности // Вестник Перм. ун-та. Геология. 1997. Вып. 4. С. 75 - 85.

- Ибламинов Р.Г. Геологическая история Сарановского месторождения хромовых руд - отражение истории развития региона // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. статей / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002. С. 229 - 247.

- Ибламинов Р.Г., Суслов С.Б. Сарановский комплекс: региональное положение, палеотектоника // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. статей / Перм гос. ун-т. Пермь, 2015. С. 145 - 153.

- Иванов О.К. Расслоенные хромитоносные ультрамафиты Урала. М.: Наука, 1990. 243 с.

- Иванов О.К. Минералогия Сарановского хромитового месторождения. Урал // Минералогический альманах. М., 2016. Т. 21, вып. 2. 128 с.

- Камерон Ю.Н., Десборо Дж.А. Условия залегания и особенности хромитовых месторождений восточной части Бушвельдского комплекса // Магматические рудные месторождения. Ланкастр, США, 1969: пер. с англ. / под ред. акад. В.И. Смирнова. М.: Недра, 1973. С. 26 - 42.

- Мягков В.Ф., Баталов В.Л. Методика опробования хромитов Сарановского месторождения / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1966. 75 с.

- Станкевич В.И. Сарановское месторождение хромитового железняка на Урале // Горный журнал. 1927. № 10. С. 598-606.

- Anders E., and Grevesse N., Abundances of the elements: Meteoritic and solar // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1989. Vol. 53. P. 197-214.

- Cameron E.N. Evolution of the Lower Critical Zone, central sector, eastern Bushveld Complex, and its chromite deposits // Economic Geology. 1980. Vol. 75. P. 845-871.

- Harvey Blatt, Robert J. Tracy, Brent E. Owens. Petrology. Igneous, Sedimentary, and Metamorphic. Third edition. W. H. Freeman and Company. New York, 2006. 530 p.

- Hess H. Uber den Uvarivit, eine neue Mineral-species // Pogg. Ann. 1832. Bd. XXIV. S. 388-389.

- Hey M.H. A new review of the chlorites // Mineral. Mag. 1954. Vol. 30. P. 277.

- Ishwar-Kumar, C., Rajesh, V.J., Windley, B.F., Razakamanana, T. Cromite chemistry as an indicator of petrogenesis and tectonic setting of the Ranomena ultramafic complex in north-eastern Madagascar // Geological Magazine, 2018. Vol. 155, Issue 1. Р. 109-118.

- Leuthold J., Blundy J., Brooker R. Experimental petrology constraints on the petrogenesis of chromitite layers (Rum Layered Intrusion, Scotland) // Geophysical Research Abstracts. EGU2018-15675. 2018. Vol. 20, EGU General Assembly 2018.

- Lipin B.R. Pressure increases, the formation of chromite seams, and the development of the ultramafic series in the Stillwater Complex, Montana // Journal of Petrology. 1993. Vol. 34, no. 5. Р. 955-976.

- Mondal S.K., Mathez E.A. Origin of the UG2 chromitite layer, Bushveld Complex // J. of Petrology. 2007. Vol. 48, Issue 3. P. 495-510.

- Schulte F.R., Taylor D.R., Piatak M.N. and Seal R.R. II Stratiform chromite deposit model // U.S. Geological Suvey Open-File Report 2010-1232. 7 p. available at http://pubs.usgs.gov/ofr/2010/1232.

- Spandler C., Mavrogenes J.A., and Arculus R. Origin of chromitites in layered intrusions; Evidence from chromite-hosted melt inclusions from the Stillvoter Complex // Geology, 2005. Vol. 33, no. 11. Р. 893-896.

- Stowe C.W. Composition and tectonic settings of chromite deposits through time // Economic geology. 1994. Vol. 89. Р. 528-546.

- Yudovskaya M.A., Naldrett A.J., Woolfe J.A.S., Costin G., Kinnaird J.A. Reverse compositional zoning in the Uitkomst chromitites as an indication of crystallization in a magmatic conduit // Jornal of Petrology. 2015. Vol. 56. Issue 12. Р. 2373-2394.

- Zaccarini Garuti G., Martin R.F. Exotic accessory minerals in layered chromitites of the Campo Formoso complex (Brazil) // Geologica Acta. 2006. Vol. 4, no 4. Р. 461-469.