Поперечные отверстия шейных позвонков детей, погребенных на сунгирской стоянке

Автор: Лейси С.А., Тринкаус Э.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 3 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

Поперечные отверстия на некоторых шейных позвонках детей, погребенных на стоянке середины верхнего палеолита Сунгирь (Сунгирь 2 и 3), незамкнуты и удвоены. Несмыкание наблюдается у обоих детей на C1, у одного (Сунгирь 3) еще и на C4 и C5. У ребенка Сунгирь 2 отмечено удвоение отверстий на C4 и C6, а у ребенка Сунгирь 3 на С4 С6. Подобное сочетание у современных людей встречается весьма редко. Связь этих особенностей с вариантами кровеносных сосудов неясна, соответственно, дать им какую-либо интерпретацию трудно.

Позвонки, поперечные отверстия, позвоночная артерия, верхний палеолит, палеопатология, палеоантропология

Короткий адрес: https://sciup.org/14522989

IDR: 14522989 | УДК: 572.781

Текст научной статьи Поперечные отверстия шейных позвонков детей, погребенных на сунгирской стоянке

При обследовании позвоночника детских скелетов 2 и 3 из погребения на стоянке средней поры верхнего палеолита Сунгирь был обнаружен ряд аномалий поперечных отверстий нескольких шейных позвонков. По скольку поперечные отверстия по крайней мере первых шести шейных позвонков (C1 – C6) в норме формируются вокруг позвоночных артерий в процессе онтогенеза и, таким образом, связаны с артериальным кровоснабжением мозга, имеющим жизненно важное значение, их изменчивость заслуживает внимания. Латеральные части некоторых поперечных отверстий на шейных позвонках оказались незамкнутыми, причем в нескольких случаях на каждой стороне имеется по два отверстия вместо одного. Последняя аномалия отмечалась в литературе [Anderson, 1968; Taitz, Nathan, Arensburg, 1978; Jovanovic, 1990; Das, Suri, Kapur, 2005], однако без учета ее односторонней или двусторонней встречаемости и степени сформированности всего шейного отдела позвоночника.

Материал и методы

Сунгирь 2 и 3. Скелеты детей происходят из двойного захоронения, раскопанного в 1969 г. на Сунгирской стоянке близ г. Владимира [Бадер, 1978, 1998]. Они лежали черепами друг к другу. По результатам прямого радиоуглеродного датирования методом ускорительной масс-спектрометрии древность скелетов 26–30 тыс. лет (калиброванные даты – 34–31 тыс. л.н.) [Kuzmin et al., 2004; Dobrovolskaya, Richards, Trinkaus, 2012; Marom et al., 2012]. Смешанный состав фауны и флоры с преобладанием холодоустойчивых видов при наличии некоторых более теплолюбивых [Алексеева, 1998; Лаврушин, Сулержицкий, Спиридонова, 2000], а также характер ископаемых почв [Гугалин-ская, Алифанов, 2000] указывают на то, что стоянка относится к одному из интерстадиалов в пределах ин-терпленигляциала MIS-3 [Там же], скорее всего, к пятому, радиоуглеродная дата которого ок. 28 тыс. л.н. [Svensson et al., 2008]. Это позволяет датировать погребение началом среднего этапа верхнего палеолита Восточной Европы.

Учитывая, что Сунгирь – верхнепалеолитическая стоянка открытого типа, сохранность обоих детских скелетов следует признать исключительно хорошей. Отсутствует лишь дистальный конец плечевой кости (Сунгирь 2). Степень око стенения коронок зубов позволила заключить, что одному ребенку было 11–13 лет (Сунгирь 2), другому – 9–11 (Сунгирь 3) [Медникова, Бужилова, Козловская, 2000; Guatelli-Steinberg, Buzhilova, Trinkaus, 2011]. Пол старшего –

мужской, младшего – вероятно, женский [Полтора-ус, Куликов, Лебедева, 2000; Медникова, Бужилова, Козловская, 2000].

Погребение получило широкую известность главным образом благодаря исключительному богатству инвентаря [Бадер, 1998], а также аномальному строению бедренных ко стей у ребенка Сунгирь 3 наряду с выраженными симптомами неспецифического стресса [Бухман, 1984; Бужилова, 2000; Медникова, 2000; Formicola, Buzhilova, 2004; Buzhilova, 2005; Guatelli-Steinberg, Buzhilova, Trinkaus, 2011]. Аномалии осевого скелета у сунгирских детей до сих пор не описывались. У обоих отмечена гипертрофия костей конечностей, отражающая уровень физической активности, обычный для популяции верхнепалеолитических охотников-собирателей [Медникова, 2000; Cowgill et al., 2012].

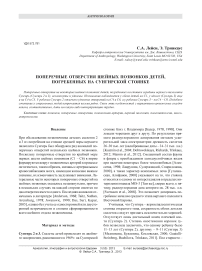

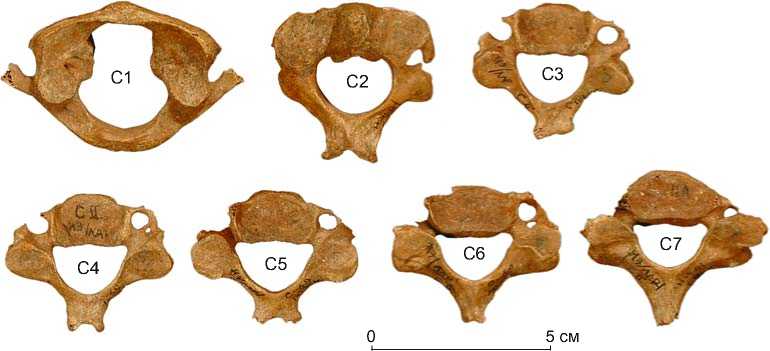

У обоих индивидуумов сохранились все семь шейных позвонков; повреждены лишь некоторые поперечные отростки и метафизарные концы остистых отростков (рис. 1, 2). Строение поперечных отвер- стий шейных позвонков изучалось нами в Лаборатории пластической реконструкции Института антропологии и этнографии РАН в Москве с разрешения Т.С. Балуевой.

Современный материал, использованный для сопоставления. Для оценки нормальной изменчивости поперечных отверстий у современных детей мы изучили строение шейных позвонков, на обеих сторонах которых определялась замкнутость/незамкну-тость латеральных частей отверстий, а также фиксировалось наличие добавочных отверстий. Кроме того, мы обращали внимание на полное отсутствие отверстий; такие случаи изредка встречаются у современных взрослых [Taitz, Nathan, Arensburg, 1978; Jovanovic, 1990; Vasudeva, Kumar, 1995].

Выборка со стоит из 69 по большей части полных комплектов шейных позвонков из могильника Архаического периода Индиан Ноул («Индейский Курган», штат Кентукки, США), древность которого 4–5 тыс. лет [Libby, 1955; Webb, 1974]. В этой индейской палеопопуляции достаточно хорошо пред-

Рис. 1 . Шейные позвонки ребенка Сунгирь 2 (вид сверху).

Рис. 2 . Шейные позвонки ребенка Сунгирь 3 (вид сверху).

ставлены дети и подростки. Позвонки с заметными патологическими изменениями были исключены из рассмотрения. Так как поперечные отверстия в норме полностью замыкаются к 3–4 годам [Scheuer, Black, 2000], мы ограничили выборку возрастным интервалом 6–16 лет, чтобы обеспечить сравнимость с сун-гирским материалом.

Поскольку речь идет о серии из археологических раскопок, не все индивидуумы представлены полным набором шейных позвонков, а на некоторых позвонках поперечные отверстия недоступны для изучения на обеих сторонах либо на одной. Общее число случаев в итоге получилось таким: C1 – 56, C2 – 57, C3 – 57, C4 – 56, C5 – 53, C6 – 56, C7 – 53.

Методика. Поперечное отверстие считало сь незамкнутым при наличии отчетливого зазора между передней (вентральной) и задней (дорсальной) частями дуги вокруг него. Несмыкание регистрировалось, если костные края дуги образованы компактным слоем (в противном случае нельзя исключить посмертный дефект). Вполне вероятно, что незамкнутые отверстия более подвержены разрушению, но, поскольку это не доказано, отверстия с дефектами не учитывались. Удвоение отмечалось в случае присутствия четко выраженного дополнительного отверстия диаметром не менее 1 мм по крайней мере на одной стороне позвонка.

Результаты

Современные дети. В незначительном числе случаев (по одному для C2, C3 и C7, два для C6 и три для C5) наблюдалось отсутствие поперечного отверстия с одной стороны позвонка. При подсчете встречаемости незамкнутых и удвоенных отверстий эти случаи не учитывались.

Незамкнутые отверстия наиболее часты на атланте (табл. 1). На эпистрофее они встречаются более чем вдвое реже, а на каждом из остальных пяти шейных позвонков – не чаще одного раза (на С7 – ни разу). Таким образом, незамкнутые поперечные отверстия довольно обычны на атланте и эпистрофее, но редки на остальных позвонках шейного отдела.

Противоположный характер но сит распределение дополнительных отверстий (табл. 1). Они ни разу не встретились на первых двух шейных позвонках, изредка отмечаются на C3 и C4, а на остальных трех весьма часты, в частности, на С6 (правая сторона) и С7 (левая сторона) наблюдаются почти в каждом третьем случае.

Если добавочное поперечное отверстие имеется по крайней мере на одной стороне, то в 41,1 % случаев оно отмечается и на другой ( N = 56, учитывались лишь позвонки, у которых обе стороны были сохранны). Сходным образом в более маленькой группе позвонков с незамкнутым отверстием хотя бы на одной стороне в 41,2 % случаев ( N = 17) встречаемость была двусторонней. Итак, данные варианты нельзя назвать ни симметричными, ни асимметричными.

Сунгирь 2 и 3. У обоих сунгирских детей некоторые поперечные отверстия шейных позвонков незамкнуты (табл. 2). В частности, у ребенка Сунгирь 2, как и у многих современных детей, несмыкание наблюдается на атланте с обеих сторон и на эпистрофее с одной, тогда как на остальных позвонках все отверстия замкнуты. У ребенка Сунгирь 3 эта аномалия отмечена не только на атланте (с обеих сторон), но и на трех других шейных позвонках – C4, C5 (с одной стороны) и С6 (с обеих сторон).

У обоих детей удвоение отверстий, по крайней мере одностороннее, отмечено на С6, а у ребенка Сунгирь 3 и на С5 с обеих сторон (табл. 3). У со-

Таблица 1. Частота незамкнутых и удвоенных поперечных отверстий шейных позвонков в близкой к современности серии скелетов детей 6–16 лет из индейского могильника Индиан Ноул (Штат Кентукки, США), %

|

Позвонок |

Незамкнутое |

Добавочное |

||

|

Справа |

Слева |

Справа |

Слева |

|

|

C1 |

18,2 (43) |

14,6 (41) |

0 (53) |

0 (54) |

|

C2 |

8,2 (49) |

6,1 (49; 1 отс.) |

0 (56) |

0 (56) |

|

C3 |

2,2 (45) |

2,1 (48; 1 отс.) |

3,6 (56) |

1,8 (56; 1 отс.) |

|

C4 |

2,0 (49) |

0 (39) |

5,7 (53) |

3,8 (53) |

|

C5 |

2,4 (42; 1 отс.) |

2,6 (38; 2 отс.) |

23,1 (52; 1 отс.) |

15,7 (51; 2 отс.) |

|

C6 |

3,3 (30) |

3,4 (29; 2 отс.) |

35,2 (54) |

23,1 (52; 2 отс.) |

|

C7 |

0 (28; 1 отс.) |

0 (28) |

15,4 (52; 1 отс.) |

31,4 (51) |

Примечание: в скобках указаны общее число наблюдений и число случаев отсутствия (отс.) отверстий.

Таблица 2. Незамкнутость поперечных отверстий на шейных позвонках сунгирских детей

|

Позвонок |

Сунгирь 2 |

Сунгирь 3 |

||

|

Справа |

Слева |

Справа |

Слева |

|

|

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 |

+ + – – – – |

+ – (–) (–) (–) (–) ? |

+ – – + + + |

+ – – – – + ? |

Примечание: в скобках информация о случаях, когда кость повреждена, но признак все же доступен для наблюдения.

временных детей добавочные отверстия на этих позвонках тоже нередки. Но у сунгирских они имеются также на С4 (с одной стороны), что у современных людей является редкостью.

Обсуждение

Поперечные отверстия шейных позвонков у современного человека. Отсутствие поперечных отверстий и их удвоение в современных сериях отмечалось неоднократно. С. Дас с соавторами обнаружил правостороннее удвоение в 1,5 % случаев, а левостороннее – в 0,8 % ( N = 132 позвонка, более точные данные отсутствуют) [Das, Suri, Kapur, 2005]. С. Тайц и ее коллеги отметили отсутствие отверстия на трех C4 (8,3 %) и одном C6 (2,8 %), а удвоение по крайней мере на одной стороне – у 13,9 % C5, 61,1 % C6 и 19,4 % C7 ( N = 36 индивидуумов) [Taitz, Nathan, Arensburg, 1978]. М.С. Йованович, изучив 7-й шейный позвонок 42 индивидуумов, не обнаружила отсутствие отверстия. Его удвоение отмечено справа в 11,9 % случаев, слева – в 7,1 %; на двух позвонках из шести оно было билатеральным [Jovanovic, 1990]. Итак, последние два исследования, в отличие от первого, показали, что добавочные поперечные отверстия на нижних шейных позвонках встречаются довольно часто, а отсутствие отверстий – весьма редко. Таким образом, по этим признакам (незамкнутость отверстий упомянутыми авторами не регистрировалась) наблюдается соответствие с данными по детской и юношеской серии из могильника Индиан Ноул. Изучение последней приводит к следующим выводам относительно поперечного отверстия: 1) его отсутствие – явление редкое, но не исключительное; 2) незамкнутость чаще фиксируется на верхних шейных позвонках, особенно на атланте; 3) удвоение встречается с умеренной частотой, преимущественно на трех нижних шейных позвонках.

Таблица 3 . Удвоение поперечных отверстий на шейных позвонках сунгирских детей

|

Позвонок |

Сунгирь 2 |

Сунгирь 3 |

||

|

Справа |

Слева |

Справа |

Слева |

|

|

C1 |

– |

– |

– |

– |

|

C2 |

– |

– |

– |

– |

|

C3 |

– |

– |

– |

– |

|

C4 |

+ |

– |

– |

+ |

|

C5 |

– |

– |

+ |

+ |

|

C6 |

+ |

+ |

+ |

– |

|

C7 |

– |

? |

? |

? |

Анатомический смысл наблюдений остается неясным. В норме сквозь поперечные отверстия по крайней мере первых шести шейных позвонков проходят позвоночная артерия, по которой артериальная кровь поступает через базилярную артерию к виллизиевому кругу, а также вена и симпатическое нервное сплетение. Однако не всегда вокруг позвоночной артерии в процессе онтогенеза образуется костное кольцо путем смыкания реберного и поперечного отростков шейного позвонка [Scheuer, Black, 2000]. В верхней части шейного отдела она идет по спинномозговому каналу атланта [Tokuda et al., 1985], а в нижней чаще всего располагается вне 7-го позвонка [Jovanovic, 1990; Jitendra, Hrishikesh, 2012]. Считалось, что сквозь поперечное отверстие С7 проходит позвоночная вена (см., напр.: [Epstein, 1969; Taitz, Nathan, Arensburg, 1978]. Однако, как показало исследование М.С. Йованович, это не так: обычно через него проходят лишь маленькие сосуды восходящей или глубокой шейной артерий и вен, а также симпатические нервы [Jovanovic, 1990]. Поэтому поперечные отверстия 7-го шейного позвонка формируются каким-то иным образом.

Дело осложняется тем, что изредка (в 0,2–2,0 % случаев) позвоночная артерия удвоена или фенестрирована вследствие прекращения инволютивного развития эмбриональных кровеносных сосудов [Goddard et al., 2001; Ionete, Omojola, 2006; Kendi, Brace, 2009]. В первом случае добавочная артерия проходит вне позвонка вдоль поперечного отростка, а во втором может располагаться как внутри, так и вне позвонка. Но поскольку удвоение или фенестрация артерии обычно диагностируются рентгенографически, тогда как замкнутость поперечного отверстия или его удвоение определяются путем непосредственного изучения позвонка либо гистологически, связь между этими явлениями остается неясной. Добавочное отверстие может свидетельствовать о дополнительных позвоночной артерии, вене или нерве [Taitz, Nathan, Arensburg, 1978].

Отсутствие отверстия теоретически могло бы означать, что позвоночная артерия входит в шейный отдел позвоночника выше C6. Наши данные, однако, не подтверждают такую интерпретацию, поскольку в некоторых случаях на вышележащих позвонках отверстия отсутствуют, а на нижележащих имеются. В этих случаях позвоночная артерия, возможно, выходит из позвоночника, образовывает петлю вокруг позвонка и снова входит внутрь. Либо, как уже отмечалось по отношению к атланту, она может войти в спинномозговой канал через межпозвонковое пространство. Подобные аномалии артерий отмечались у живых людей, однако неизвестно, сопровождались ли они отсутствием поперечного отверстия [Wickbom, Williamson, 1980]. В некоторых случаях позвоночная артерия расширяется по направлению к голове. Этим может объясняться незамкнутость поперечных отверстий атланта и эпистрофея [Epstein, 1969]. У них, кстати, отверстия больше, чем у нижележащих позвонков шейного отдела [Taitz, Nathan, Arensburg, 1978].

Сунгирь 2 и 3. По трем рассмотренным признакам изменчивость поперечных отверстий шейных позвонков сунгирских детей в общем укладывается в пределы вариаций у современного человека, хотя тенденции к несмыканию и удвоению у них выражены очень сильно. К особенностям, по которым сунгирцы занимают крайнее место в ряду изменчивости у современных людей, относятся одностороннее удвоение поперечного отверстия на C4 у обоих детей и незамкнутость отверстий на C4 – C6 у ребенка Сунгирь 3.

Аналогичное в целом распределение частот незамкнутых и удвоенных поперечных отверстий у сунгирских и современных детей, а также сходство последних со взрослыми по второму признаку свидетельствуют о том, что перед нами нормальные анатомические варианты, возникающие в процессе онтогенеза. Поэтому вряд ли они как-то связаны с деформацией бедренных костей у ребенка Сунгирь 3 или с симптомами неспецифического стресса, выявленными у обоих детей [Formicola, Buzhilova, 2004; Guatelli-Steinberg, Buzhilova, Trinkaus, 2011]. Нельзя, впрочем, исключить взаимосвязь незамкнутости поперечных отверстий на С4 – С6 у ребенка Сунгирь 3, в чем следует видеть проявление остановки (незавершенности) нормального морфогенеза, и других скелетных аномалий у данного индивидуума.

Заключение

Выраженная незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков, а также их удвоение на C4 – C6 у сунгирских детей в целом не выходят за пределы нормальных вариаций у современных людей. Однако по некоторым связанным с этими вариациями особенностям сунгирцы занимают крайнее ме сто. С одной стороны, у них, как и у современных людей, незамкнуты в основном отверстия верхних шейных позвонков, а удвоены на трех нижних. С другой стороны, удвоение на C4 и незамкнутость отверстий по крайней мере одного из шейных позвонков с 4-го по 6-й у ребенка Сунгирь 3 указывают на возможность связи этих особенностей с другими аномалиями развития у данного индивидуума.

Мы признательны покойной Т.С. Балуевой за возможность исследовать сунгирские скелеты, а также А.П. Пестрякову, Е.В. Веселовской и Н.О. Бадеру, которые нам помогали. Серия из могильника Индиан Ноул была изучена с разрешения Дж. Крозерса с помощью Н. О’Мэлли. Данное исследование представляет собой часть проекта, направленного на повторное изучение человеческих останков из Сунгиря. Его участниками были также А.П. Бужилова, М.В. Добровольская и М.Б. Медникова. Финансирование проекта осуществлялось Российским фондом фундаментальных исследований и Университетом им. Дж. Вашингтона (США).