Популяционная физиология человека: традиционные подходы и новые возможности

Автор: Гудкова Л.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 2 (38), 2009 года.

Бесплатный доступ

Популяционная физиология человека - это направление физиологической антропологии, которое изучает физиологическую структуру популяций в конкретных условиях среды. Теоретический базис направления составляет концепция физиологического гомеостаза, а методологический - системность и целостность. Наипервейшей задачей популяционной физиологии человека является изучение внутри- и межгрупповой изменчивости уровней отдельных физиологических показателей и физиологического статуса в целом. Системный подход позволяет устанавливать различие или сходство физиологического статуса популяций и объяснять их с позиций экологического своеобразия, состояния адаптированности и дезадаптированности.

Физиологический гомеостаз, адаптация, экологические факторы, физиологический статус, системный подход, изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/14522714

IDR: 14522714 | УДК: 572

Текст научной статьи Популяционная физиология человека: традиционные подходы и новые возможности

В 1964 г. на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук (МКАЭН) физиологическая антропология была официально признана самостоятельной научной дисциплиной . Основоположником этой дисциплины в российской науке с полным правом можно назвать Татьяну Ивановну Алексееву.

Содержание физиологической антропологии определялось как изучение приспособительной изменчивости – «необходимой предпосылки панойкумен-ного существования человека» [Алексеева, 1977, c. 6]. В методологическом отношении принципиально новым стал комплексный подход к изучению различных групп населения, обитающих в разнообразных географических условиях. В научный оборот был введен целый ряд новых признаков и методов. Широкая программа комплексных исследований включала изучение расоводиагностических признаков, морфологических и физиологических особенностей этнотерриториальных групп, их генетической и демографической структуры, сбор данных по питанию, определение дерматоглифических и одонтоло- гиче ских признаков. В 1961 г. коллектив сотрудников НИИ и Музея антропологии МГУ под руководством Т.И. Алексеевой приступил к реализации этой программы. На первом этапе решались конкретные задачи: выбор признаков и методов их исследования; изучение их половой, возрастной и географической вариабельности. В итоге была обнаружена географическая изменчивость средних величин изучаемых признаков, которая интерпретировалась в соответствии с научными тенденциями тех лет: эндогенная и экзогенная детерминация.

С 1970-х гг. в рамках Международной биологической программы (IBP) начались систематиче ские исследования по адаптации человека, в первую очередь, к экстремальным условиям обитания. Под руководством Т.И. Алексеевой обследовалось коренное население арктической зоны, под руководством ее ученика О.М. Павловского – аридной. В этом десятилетии в физиологической антропологии появилась экологическая ориентация и заметно расширились работы по комплексным программам. Под руководством Т.И. Алексеевой началось многолетнее изучение морфофизиологических особенностей коренного населения Алтае-Саян-

ского нагорья и в составе Советско-Монгольской экспедиции – населения Монголии (1976–1991 гг.).

На протяжении своего 30-летнего существования (1961–1991 гг.) физиологическая антропология постоянно обогащалась новыми признаками и методами, увеличивалось число исследователей, занимающихся проблемами этой научной дисциплины, и, естественно, с течением времени менялись ее цели и задачи. Развитие приоритетов: географическая изменчивость – адаптация – экология [Алексеева, 1977, 1986, 1998]; накопление результатов и стремление к их углубленной трактовке по отдельным разделам комплексных программ привели к закономерному появлению ряда научных направлений в рамках физиологической антропологии.

Прежде чем перейти к описанию популяционной физиологии человека, необходимо заметить, что в данной статье не упоминаются многочисленные фундаментальные исследования, проводившиеся в физиологической антропологии другими отечественными научными школами, например, школами профессоров МГУ Е.Н. Хрисанфовой и Н.Н. Миклашевской. Это обусловлено тематикой статьи: исследования по физиологии крови были начаты под руководством Т.И. Алексеевой и продолжены исключительно ею и ее учениками. Автор относится к школе Т.И. Алексеевой и работала под ее руководством с 1961 по 1972 г.*

Предмет и задачи популяционной физиологии человека

Набор переменных, составляющих физиологический статус, в зависимости от целей и задач исследования может быть разный. Изучаемые нами физиологические показатели крови (гемоглобин, сывороточные протеины, общий холестерин, глюкоза) характеризуют отдельные метаболические свойства организма и принимают участие в разнообразных энергетических процессах. Уровни этих показателей – количественные фенотипические признаки, варьирующие в пределах своей нормы реакции. С одной стороны, физиологические характеристики крови относятся к «жестким» константам, для которых уже незначительное изменение является сигналом для мобилизации систем гомеостатической регуляции [Анохин, 1970]. Но, с другой стороны, именно благодаря своей реактивности они удобны для изучения адаптации, т.к., во-первых, физиологические реакции «лежат в основе всех адап- таций» [Шмальгаузен, 1968, c. 309] и, во-вторых, о степени адаптивности признака можно судить только относительно других его состояний [Солбриг О., Сол-бриг Д., 1982]. Поэтому в качестве своеобразной модели, которая раскрывает особенности физиологических процессов, не проявляющиеся в обычных условиях, в популяционной физиологии человека рассматриваются экстремальные воздействия. Любое экстремальное воздействие на популяцию стереотипным образом вызывает повышение фенотипической изменчивости, обусловленное целым комплексом генетико-физиологических механизмов адаптации [Сапунов, 1990].

Понятие изменчивости является одним из базисных в популяционной физиологии человека. При переменах в окружающей среде исключительное значение имеет индивидуальная приспособляемость организмов. На популяционном уровне она выражается в первую очередь увеличением изменчивости физиологических реакций. От ее резерва зависит успешное выживание популяции как основной эволюционирующей единицы в пределах вида. Только наличие такой изменчивости и ее поддержание из поколения в поколение в определенных границах может защитить популяцию от демографических катастроф. Поэтому магистральной линией нового направления физиологической антропологии является изучение внутригрупповой изменчивости уровней физиологических показателей в естественных популяциях, долгое время живущих в достаточно контрастных условиях. И именно по этой причине популяционная физиология человека кардинально отличается от традиционных работ физиологической антропологии, где главным критерием успешности адаптации служит средняя величина того или иного признака. Такая постановка вопроса ни в коей мере не отвергает информационное значение результатов, получаемых при сравнении средних величин признаков, но внутрипо-пуляционная изменчивость и ее динамика в стрессовых для популяции ситуациях будет более точным показателем ее адаптивных возможностей.

В предлагаемой статье будут кратко рассмотрены два аспекта популяционной физиологии человека: изменчивость физиологических переменных и сравнение физиологических статусов популяций как целостной структуры.

Материалы и методы

Актуальность сравнения контрастных в экологическом отношении популяций определила выбор регионов. Камчатка и Хакасия находятся в умеренной зоне, Туркмения, Каракалпакия, Казахстан – в аридной и Чукотка – в арктической. Климатогеографические характеристики последних двух зон относятся к экстремальным факторам, при действии которых в организме человека возникает состояние «динамического рассогласования» [Медведев, 1979], что в первую очередь приводит к изменению физиологических реакций. Чаще всего экстремальность рассматривается как комплексное явление, имеющее естественное и антропогенное происхождение.

Естественная экстремальность аридной зоны слабее, чем арктической. Но в Средней Азии ярко выражена сезонность климата: с середины мая до середины октября – жаркий и сухой, остальную часть года – влажный и холодный. Это позволяет сравнить физиологический статус одной и той же популяции в разных условиях.

Итак, были изучены выборки из популяций, живущих в умеренной (хакасы, камчадалы и мигранты Камчатки), аридной (туркмены, каракалпаки, казахи) и арктической (береговые чукчи, эскимосы) зонах. Бу- дут обсуждаться только мужчины в возрасте от 20 до 50 лет; объем выборок – от 50 до 150 наблюдений.

Уровни физиологических показателей крови – гемоглобин, сывороточные протеины (общий белок, альбумин, альфа1-, альфа2-, бета-, гамма-глобулины), общий холестерин – были определены стандартными спектрофотометрическими методами. Для правильной интерпретации их внутригрупповой и межгрупповой изменчивости крайне важно соблюдать методическую сопоставимость.

Для сравнения физиологических статусов популяций в статье используется один из многомерных статистических методов, применяемых в популяционной физиологии человека, – дискриминантный анализ. При этом из набора признаков исключается уровень общего белка как сумма нескольких переменных (уровней альбумина и глобулинов), поскольку такая переменная не несет какой-либо новой информации, кроме той, которая содержится в ее компонентах, и потому является лишней [Клекка, 1989]. Для расчетов и графических построений использовалась программа Statistica-6.0.

Сравнительный анализ внутригрупповой изменчивости физиологических признаков

Интегрирующее воздействие комплекса факторов окружающей среды на популяцию зависит от свойств каждого индивида и от физиологических различий между ними. Адаптация к внешним условиям отдельных особей, а не групп или генов, культуры или общества [Фоули, 1990] приводит к тому, что в экстремальной ситуации гомеостатический разлад в организме каждого человека дестабилизирует равновесную систему популяция–среда. В обстановке меняющейся среды популяция «должна обладать достаточным наследственным запасом изменчивости, который создавал бы возможность для приспособительных изменений» [Левонтин, 1981, c. 246].

При анализе кривых распределения (табл. 2) для уровней альфа2-, бета- и гамма-глобулинов у эскимосов, а также для гамма-глобулинов и холестерина у чукчей получилась статистически достоверная положительная (правосторонняя) асимметрия, которая указывает на преобладание в выборках индивидов с большими и максимальными величинами признаков. Статистиче ски достоверный положительный эксцесс, характеризующий островершинное распределение, отмечает, в свою очередь, более плотную концентрацию этих признаков около центральной тенденции. Полученные результаты свидетельствуют о нарушении физиологического гомеостаза обеих популяций, но степень реакции на стрессоры у береговых чукчей и эскимосов различна. Хотя обе группы находятся в экстремальных условиях, складывается впечатление, что эскимосы в значительно

Таблица 1. Статистические показатели физиологических признаков у туркмен

|

Признаки |

— х |

Me |

Mo |

As |

Ex |

|

Гемоглобин, г/л |

142 |

Весна 143 |

146 |

–0,23 |

–0,22 |

|

Общий белок, г/л |

78,1 |

78,1 |

79,7 |

0,17 |

–0,15 |

|

Альбумин, г/л |

42,7 |

43,0 |

43,1 |

–0,16 |

–0,26 |

|

Глобулины, г/л: альфа 1 |

4,9 |

4,9 |

4,3 |

0,52 |

0,89 |

|

альфа 2 |

6,7 |

6,8 |

7,2 |

0,04 |

–0,51 |

|

бета |

10,2 |

10,1 |

9,6 |

0,36 |

–0,31 |

|

гамма |

13,6 |

13,2 |

11,7 |

0,71 |

–0,20 |

|

Холестерин, ммоль/л |

4,47 |

4,35 |

4,07 |

0,31 |

–0,82 |

|

Гемоглобин, г/л |

161 |

Осень 160 |

180 |

–0,41 |

0,06 |

|

Общий белок, г/л |

79,8 |

80,3 |

80,9 |

0,05 |

1,48 |

|

Альбумин, г/л |

53,9 |

54,7 |

55,2 |

–0,29 |

–0,05 |

|

Глобулины, г/л: альфа 1 |

3,9 |

3,6 |

3,5 |

0,74 |

0,41 |

|

альфа 2 |

5,2 |

5,3 |

5,5 |

0,27 |

0,34 |

|

бета |

7,5 |

7,3 |

5,8 |

0,82 |

0,69 |

|

гамма |

9,3 |

8,9 |

7,8 |

0,80 |

1,27 |

|

Холестерин, ммоль/л |

3,99 |

3,83 |

3,70 |

0,53 |

0,11 |

Примечание : х - средняя арифметическая, Ме - медиана, Мо - мода, As - коэффициент асимметрии, Ex - коэффициент эксцесса (центрированный).

■ р < 0,01 р < 0,05

Таблица 2. Статистические показатели физиологических признаков у чукчей и эскимосов *

|

Признаки |

— х |

Me |

Mo |

As |

Ex |

|

Гемоглобин, г/л |

146 |

Чукчи 146 |

154 |

0,10 |

–0,85 |

|

Общий белок, г/л |

75,9 |

75,5 |

75,7 |

0,39 |

0,12 |

|

Альбумин, г/л |

46,5 |

47,2 |

47,5 |

–0,20 |

–0,08 |

|

Глобулины, г/л: альфа 1 |

3,3 |

3,1 |

3,6 |

0,51 |

–0,21 |

|

альфа 2 |

4,9 |

4,8 |

5,6 |

0,39 |

–0,02 |

|

бета |

7,7 |

7,8 |

6,9 |

0,51 |

–0,18 |

|

гамма |

13,4 |

13,1 |

14,5 |

0,89 |

0,90 |

|

Холестерин, ммоль/л |

5,57 |

5,39 |

5,91 |

1,09 |

1,71 |

|

Гемоглобин, г/л |

137 |

Эскимосы 137 |

135 |

0,03 |

–0,24 |

|

Общий белок, г/л |

80,2 |

80,1 |

81,9 |

0,45 |

0,26 |

|

Альбумин, г/л |

48,5 |

48,9 |

45,0 |

–0,48 |

–0,05 |

|

Глобулины, г/л: альфа 1 |

3,6 |

3,6 |

4,1 |

–0,23 |

0,06 |

|

альфа 2 |

6,7 |

6,3 |

6,1 |

1,14 |

1,58 |

|

бета |

8,8 |

8,6 |

8,8 |

1,26 |

2,82 |

|

гамма |

12,6 |

10,9 |

10,9 |

1,60 |

2,85 |

|

Холестерин, ммоль/л |

6,61 |

6,43 |

7,47 |

0,50 |

0,53 |

*См. примеч. к табл. 1.

большей степени, нежели береговые чукчи, испытывают физиологический стресс.

Итак, физиологические признаки способны варьировать в определенных пределах, соответствующих своему генотипу. И на сегодняшний день оценка приспособленности популяций только средними величинами физиологических переменных «по своему существу может рассматриваться как примитивная». Значительно более прогрессивна оценка, строящаяся «на анализе конкретной ситуации и конкретных соот- ношений, при котором позитивный результат может извлекаться в том числе из явлений и отношений, которые первично с позиции устойчивости и норм воспринимаются как дестабилизирующие» [Пузаченко, 1992, с. 4]. Иной раз только по одной форме статистического распределения адаптивно значимого признака можно судить о степени отягощенности популяции [Алтухов, Курбатова, 1990]. В этом контексте внутригрупповая изменчивость физиологических признаков представляется основным критерием состояния адап-тированности популяций; и наиболее прогностически надежным будет ее анализ в динамике, что позволит отделить временные обратимые изменения (популяции аридной зоны) физиологического гомеостаза в системе популяция-среда от возможной дезадаптиро-ванности (популяции арктической зоны).

Дискриминантный анализ межгрупповых различий физиологического статуса

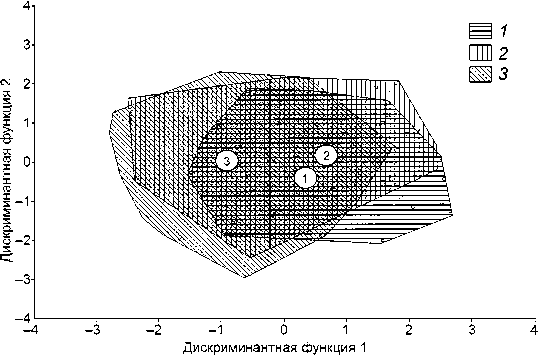

Сравнение выборок из популяций умеренной зоны показало, что физиологический статус хакасов достоверно отличается от такового мигрантов Камчатки и камчадалов (табл. 3, рис. 1), которые как группы из одного региона без экстремальных проявлений окружающей среды близки между собой (различия статистически недостоверны: F = 1,55; p < 0,15). Наибольший стандартизованный коэффициент в выборках умеренной зоны у уровня альбумина. Все остальные признаки менее значимы, как минимум, вдвое. Следует заметить, что вклад переменных в значение дискриминантных функций при анализе физиологического статуса мужских выборок из популяций умеренной зоны логичен и соответствует представлениям о половом диморфизме уровней физиологических показателей

Таблица 3. Результаты дискриминантного анализа

|

Дискриминантная функция |

Собственное значение |

Относительный процент |

Каноническая корреляция |

Значение λ-статистики Уилкса |

χ 2 |

Степени свободы |

Уровень значимости ( р ) |

|

Умеренная зона |

|||||||

|

1 |

0,527 |

91,40 |

0,587 |

0,624 |

86,35 |

14 |

0,000 |

|

2 |

0,050 |

8,60 |

0,217 |

0,953 |

8,86 |

6 |

0,181 |

|

Аридная зона |

|||||||

|

1 |

1,827 |

74,61 |

0,804 |

0,209 |

446,52 |

21 |

0,000 |

|

2 |

0,478 |

19,53 |

0,569 |

0,592 |

149,83 |

12 |

0,000 |

|

3 |

0,143 |

5,86 |

0,354 |

0,875 |

38,25 |

5 |

0,000 |

|

Арктическая зона |

|||||||

|

1 |

1,036 |

65,40 |

0,713 |

0,317 |

202,01 |

14 |

0,000 |

|

2 |

0,548 |

34,60 |

0,595 |

0,646 |

76,90 |

6 |

0,000 |

Рис. 1. Дискриминантный анализ физиологического статуса выборок из популяций умеренной зоны.

1 - камчадалы; 2 - мигранты Камчатки; 3 - хакасы.

видов оказался в выборке мигрантов (табл. 4). Процентное содержание как мера точности прогноза относится к наиболее важной дискриминантной информации. Доля правильных предсказаний в выборке камчадалов не может считаться корректной, т.к. ожидаемая точность случайной классификации трех выборок составляет 33 %. Относительно большой процент камчадалов, диагностированных как мигранты, указывает, в свою очередь, на сходство физиологического статуса этих двух популяций. Может быть, кроме экологического фактора, на полученный результат повлияло и смешанное происхождение камчадалов. Таким образом, идентифицировать камчадалов по физиологическому статусу с достаточной точностью не представляется возможным.

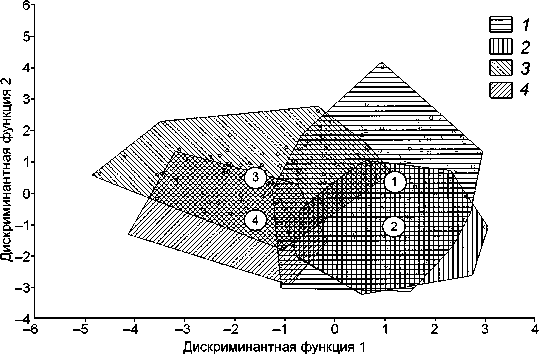

Рис. 2. Дискриминантный анализ физиологического статуса выборок из популяций аридной зоны.

1 — туркмены, обследованные осенью; 2 - каракалпаки; 3 - казахи;

4 - туркмены, обследованные весной.

Таблица 4. Классификационная матрица выборок из популяций умеренной зоны (процентное соотношение)

|

Исходные выборки |

Предполагаемые выборки |

||

|

Камчадалы |

Мигранты |

Хакасы |

|

|

Камчадалы |

18,61 |

46,51 |

34,88 |

|

Мигранты |

6,49 |

79,22 |

14,29 |

|

Хакасы |

4,35 |

18,84 |

76,81 |

крови (максимальная нагрузка в женских выборках приходится на уровень гамма-глобулинов).

При проведении процедуры классификации оказалось, что наибольший процент правильно классифицированных по физиологическому статусу инди

В классификации выборок из популяций аридной зоны наибольший интерес представляет дискриминация двух выборок туркмен, обследованных в разные сезоны (табл. 5). Получилось, что только 2,5 % туркмен из «осенней» выборки попадает в «весеннюю», и никто из последней не диагностирован как обследованный осенью. Процентное содержание корректных классификаций (для четырех

Таблица 5. Классификационная матрица выборок из популяций аридной зоны (процентное соотношение)

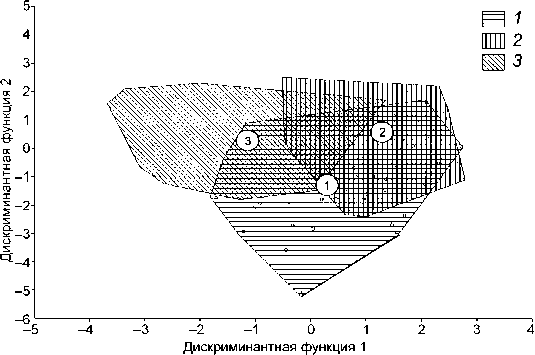

Популяции арктической зоны представлены в нашем исследовании только эскимосами и береговыми чукчами, а для получения двумерного графического изображения по условиям дискриминантного анализа необходимо оперировать, как минимум, тремя совокупностями, поэтому была взята выборка из умеренной зоны. Согласно традициям, сложившимся в антропологии, и по причине отсутствия экологически экстремальной ситуации в этой зоне наиболее подходящим фоном для анализа различий физиологического статуса эскимосов и чукчей представляется выборка мигрантов Камчатки.

Процедура классификации показала (табл. 6), что доля правильно классифицированных по физиологическому статусу эскимосов значительно меньше, чем береговых чукчей. Дискриминантная информация, которую представила классификационная матрица, уточнила положение эскимосов, отображенное на рис. 3. По физиологическому статусу 16 % эскимосов попадают в выборку чукчей, 22 % – в выборку мигрантов. Как видно, процедура классификации для популяции эскимосов оказалась недо статочно эффективной:

Рис. 3. Дискриминантный анализ физиологического статуса выборок из популяций арктической зоны.

1 – эскимосы; 2 – береговые чукчи; 3 – мигранты Камчатки.

Таблица 6. Классификационная матрица выборок из популяций арктической зоны (процентное соотношение)

|

Исходные выборки |

Предполагаемые выборки |

||

|

Эскимосы |

Чукчи |

Мигранты |

|

|

Эскимосы |

61,22 |

16,33 |

22,45 |

|

Чукчи |

7,02 |

85,96 |

7,02 |

|

Мигранты |

9,21 |

6,58 |

84,21 |

процент корректных определений существенно ниже, чем в выборках чукчей и мигрантов. Таким образом, результаты классификации отразили особенности физиологического статуса эскимосов.

Итак, величина канонической корреляции, значения λ-статистики Уилкса и стандартизованных коэффициентов, классификационная матрица и, наконец, возможность визуального восприятия разделения выборок по системе признаков – все это делает дискриминантный анализ чрезвычайно чувствительным инструментом оценки межгрупповых различий целостной структуры физиологического статуса популяций.

Заключение

Традиционные способы изучения физиологического статуса популяций включают определение средней арифметической величины, дисперсии, коэффициента вариации и анализ кривых распределения отдельных физиологических признаков. При системном подходе в качестве одного из существенных механизмов интеграции рассматривается корреляция, и поэтому корреляционный метод также имеет широкое применение в популяционной физиологии человека. Актуальность изучения физиологического статуса как целостной структуры определило использование методов многомерной биометрии (факторный, дискриминантный, кластерный и канонический). Они предоставили новые возможности для анализа внутри- и межгрупповой изменчивости системы переменных. Многомерные методы позволяют установить различие или сходство физиологического статуса популяций и объяснить их с позиций экологического своеобразия, адаптированности или дезадаптированности.

Различные оценки физиологического состояния популяции могут успешно применяться при рассмотрении экологических проблем населения. Можно, например, рассчитать усредненный показатель изменчивости физиологических переменных как составляющих системы, чтобы увидеть адекватность популяции окружающей ее среде. Воздействие целого ряда экологически значимых антропогенных факторов вызывает существенные изменения в физиологическом гомеостазе популяций. Правильная трактовка этих изменений при помощи различных биометрических методов имеет важное значение для разработки эффективных мер защиты населения.