Популяционная вариабельность древнего и современного населения Дальнего Востока: опыт интеграции четырех систем морфологических признаков

Автор: Моисеев В.Г., Зубова А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено методологическим аспектам изучения популяционной истории населения Дальнего Востока, включая Японский архипелаг. Оно основывалось на интеграции четырех систем антропологических признаков, включая краниометрические, краниоскопические, одонтометрические и одонтоскопические характеристики. Основная цель работы состояла в том, чтобы сравнить дифференцирующие способности каждой системы морфологических признаков и проанализировать их взаимодействие. Для 13 древних и близких к современности групп был выполнен канонический анализ (по метрическим характеристикам) или анализ главных компонент (дискретные признаки). Полученные векторные координаты были использованы как новые признаки для интеграционного анализа главных компонент. Таким образом были получены новые интегральные главные компоненты, включающие в себя информацию о вариабельности всех анализируемых систем. В целом результаты анализа подтверждают эффективность использования интегрированных данных нескольких систем морфологических признаков для реконструкции популяционной истории, демонстрируя, что разные биологические системы отражают разные хронологические эпизоды. Согласованно все системы признаков, использованные в исследовании, дифференцируют только серию эпохи Дзёмон и айнов, в то время как другие группы демонстрируют свою специфичность только в пределах некоторых или даже одной системы признаков. Это подтверждает предположение о том, что по отдельности ни одна общепринятая совокупность морфологических характеристик не способна раскрыть всю популяционную историю группы из-за ограничения числа эффективных признаков.

Краниометрия, краниоскопия, одонтоскопия, одонтометрия, интеграционный статистический анализ, дальний восток, популяционная история

Короткий адрес: https://sciup.org/145146704

IDR: 145146704 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0707-0714

Текст научной статьи Популяционная вариабельность древнего и современного населения Дальнего Востока: опыт интеграции четырех систем морфологических признаков

Различные системы морфологических признаков традиционно используются антропологами для выявления родственных связей человеческих популяций. Имеющиеся на сегодняшний момент данные о результатах сравнения популяционных реконструкций, построенных на основании краниологических, одонтологических и генетических данных, позволяют считать морфологические признаки достаточно эффективным средством для изучения популяционной истории. Характер взаимосвязи отдельных признаков в рамках этих систем с собственно генетическим профилем индивидов имеет сложный характер, поскольку некоторые из них подвержены воздействию эпигенетических процессов, влияющих на организм вследствие необходимости его адаптации к изменениям среды. Тем не менее, постепенно складывается консенсус в признании того, что большинство генетических вариаций, формирующих краниологические характеристики и морфологию зубной системы в популяциях человека, являются нейтральными, и, соответственно, популяционные морфологические характеристики могут использоваться как надежная замена генетическим данным [Ratmann et al., 2023].

При использовании морфологических характеристик для популяционных реконструкций существует ряд лимитирующих факторов. Одним из них является относительно небольшое число признаков внутри каждой системы, в то время как популяционные процессы крайне сложны в своей структурной и динамической составляющей. Процесс формирования той или иной группы населения может включать в себя повторяющиеся периоды относительной изоляции и неоднократные эпизоды смешения с одной или несколькими популяциями, находящимися в разной степени родства. Каждый из них вносит свой вклад в итоговые морфологические характеристики изучаемой группы, неоднократно изменяя одни и те же краниологические и одонтологические показатели. Соответственно, анализа небольшого количества морфологических характеристик, входящих в стандартные протоколы краниологического и одонтологического обследования древних антропологических серий, может быть недостаточно для реконструкции популяционной истории в пределах длительного отрезка времени.

Одним из способов решения данной проблемы является сравнение и интеграция результатов анализа как можно большего числа морфологических систем признаков. Ранее одним из авторов была предпринята попытка интеграции краниометрических, краниоско-пических, одонтоскопических и дерматоглифических данных на базе анализа данных по близким к современности группам населения с территории Северной Евразии [Моисеев, 2004], которая продемонстрировала перспективность данного подхода. Позднее было проведено сопоставление краниометрических, кра- ниоскопических, одонтоскопических и генетических данных [Моисеев, Де ла Фуэнте, 2016].

Данная статья посвящена обсуждению результатов проверки эффективности интеграционного подхода на более узком, чем это делалось ранее, территориальном уровне, в пределах Дальневосточного региона. Ее основной задачей было сопоставление дифференцирующих возможностей каждой из систем признаков и анализ причин возможных расхождений между системами.

Материалы и методы

Для интеграции нами были использованы краниометрические, краниоскопические, одонтометриче-ские и одонтоскопические характеристики 13 серий с территории Дальнего Востока, включая Японский архипелаг, для которых имелись данные по всем системам (табл. 1, 2). Нужно отметить, что большое число признаков, стандартно используемых в рамках этих систем, были в свое время отобраны для дифференциации европейских и азиатских групп населения. Вследствие этого, их эффективность для дифференциации только азиатских популяций может быть снижена, и мы исключили из анализа краниоскопи-ческий затылочный индекс, выделяющий европеоидные группы, и процент четырехбугорковых нижних первых моляров, характеризующийся нулевой вариабельностью в сравниваемых сериях.

Для всех серий были получены координаты в системе основных направлений изменчивости каждой из групп признаков. Для их получения по метрическим показателями (краниометрия и одонтометрия) был использован канонический анализ, по неметрическим – метод главных компонент. После проведения раздельного анализа по всем четырем системам, для каждой серии были взяты координаты по нескольким первым главным компонентам и каноническим векторам так, чтобы они описывали большую часть изменчивости (примерно 70 %). Для краниометрии, одонтоскопии и одонтометрии этим условиям удовлетворяют первые 3 вектора, для краниоскопии использовались данные по двум первым векторам. Эти показатели использовались для интеграционного анализа главных компонент в качестве самостоятельных признаков. Также на основе значений векторов была высчитана матрица евклидовых расстояний между сравниваемыми группами.

Результаты и выводы

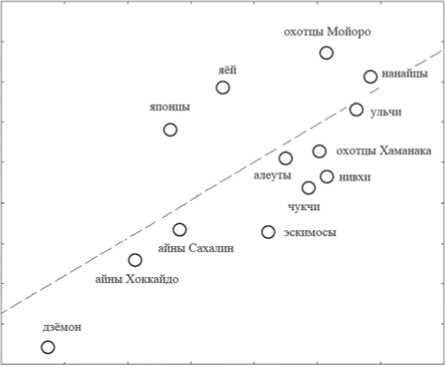

Распределение серий в пределах основных направлений изменчивости, полученных при анализе каждой из систем признаков, демонстрирует сходный градиент, в рамках которого дзёмонская серия и обе группы айнов противопоставляются остальным группам. В случае с одонтометрическими признаками к ним

Таблица 1. Системы признаков, использованные для интеграционного анализа

|

Система |

Обозначения используемых признаков |

Автор методики |

|

Краниометрия |

№ 1, 8, 17, 9, 45, 48, 51, 52, 55, 54, 77, zm, SS:SC, 75(1) |

Р. Мартин в модификации В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца [1964] |

|

Краниоскопия |

КВШ, ЗСШ, ПГУ II, ИПНШ, НО |

А.Г. Козинцев [Козинцев,1988, Kozintsev, 1992а, б] |

|

Одонтометрия |

Мезиодистальные и вестибуло-лингвальные диаметры постоянных верхних и нижних первых и вторых моляров |

А.А. Зубов [Зубов, 2006, Зубов, Хал-деева, 1993] |

|

Одонтоскопия |

Shov(2+3)I 1 , cara(2-5)M 1 , M 2 4, M 1 6, dtc, dw, tami |

Таблица 2. Источники использованных данных

Статистически значимый коэффициент корреляции между векторами после первых имеется только между одонтометрическим КВ2 и краниометрическим КВ2. Это говорит о том, что большинство других векторов описывает разные направления морфологической изменчивости сравниваемых серий, что еще раз свидетельствует в пользу предположения о недостаточности учета только одной системы признаков для реконструкции всех деталей популяционной истории.

Невысокий уровень скоррелированности векторов, полученных при анализе отдельных систем признаков (табл. 3), отражается на результатах интегрального

-2.5

1,2

в краниометрия

нивхи

о

алеуты

О

О

японцы

охотны Мойоро айны Сахалин

ОО

айны Хоккайдо дземон ____ v

^ Q q охотны Хаманака

-2.0

кранноскопия

х чукчи ^0° ульчи О эскимосы

нанайцы

Рис. 1. Расположение серий в пространстве первых векторов по отдельным системам признаков.

2.0

о

алеуты

нивхи о эскимосы Q

ЧУКЧИ

о

■0.5

О ульчи

О нанайцы

охотны Мойоро

о

ЯПОНЦЫ о о яей

айны Сахалин

О

айны Хоккайдо

О

О

охотны Хаманака

0.5

1ИГК

дземон

о

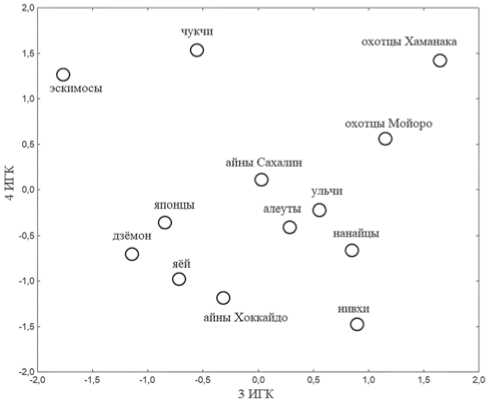

Рис. 2. Расположение серий в пространстве первых четырех интеграционных главных компонент.

анализа. В первую очередь это проявляется в достаточно большом количестве значимых векторов, у которых собственные числа превышают 1, а также малым разрывом в доле изменчивости, которую они описывают. Так, при анализе исходных признаков процент общей доли изменчивости, описываемой первым вектором, нередко доходит до 60 %, в случае с первой интегральной главной компонентой (ИГК 1) он не достигает 30 % (табл. 4). При этом резкого снижения доли общей изменчивости в последующих векторах, как это имело место при анализе отдельных систем признаков, не происходит. В итоге статистически значимыми оказываются первые пять ИГК.

Ожидаемо, ИГК 1 отделяет Дзёмон и айнов, которые находятся на положительном конце вектора от остальных серий. Существенное отличие дзёмонцев от континентальных групп, а также носителей культуры яёй острова Кюсю, само по себе не является новым результатом. Однако в этом вопросе обращает на себя внима- ние высокий уровень корреляции всех систем признаков, при том что, как было сказано выше, часть использованных показателей была отобрана для дифференциации европейских и азиатских групп. Можно предположить, что в данном случае они в известной мере фиксируют не наличие европеоидной примеси, а отсутствие монголоидной морфологической специализации у древнейшего населения Японского архипелага.

Вторая ИГК (ИГК 2) в основном определяется тремя вторыми векторами отдельных систем признаков – второй краниоскопической ГК и вторыми краниометрическим и одонтометрическим векторами. Если существенную роль краниоскопических и краниометрических данных для второго по значимости направления изменчивости для данного региона можно было ожидать, исходя из результатов предыдущих исследований [Моисеев, 2001, 2004, 2008], то эффективность одонтометрических данных является несколько неожиданной.

Таблица 3. Корреляции между векторами отдельных систем признаков

|

s о M о s —• и Ph |

s о M о s pi и Ph |

Ph О m § ^ о |

Ph О Pl к ^ о |

Ph О m к m § ^ о |

Ph о |

Ph О Pl к “ & |

Ph О m ® |

Ph О “ & |

Ph О “ & |

s о M о U о |

s о M о Pl P s U о |

s о о U о |

|

|

ГК 1 краниоскопия |

1,00 |

||||||||||||

|

ГК 2 краниоскопия |

0,00 |

1,00 |

|||||||||||

|

КВ 1 одонтометрия |

0,80* |

–0,04 |

1,00 |

||||||||||

|

КВ 2 одонтометрия |

–0,07 |

0,39 |

0,00 |

1,00 |

|||||||||

|

КВ 3 одонтометрия |

0,25 |

0,25 |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

||||||||

|

КВ 1 краниометрия |

0,68* |

–0,30 |

0,50 |

0,09 |

0,24 |

1,00 |

|||||||

|

КВ 2 краниометрия |

0,06 |

0,38 |

0,07 |

0,69* |

–0,34 |

0,00 |

1,00 |

||||||

|

КВ 3 краниометрия |

0,09 |

–0,18 |

–0,39 |

0,05 |

–0,13 |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

|||||

|

КВ 4 краниометрия |

–0,64* |

–0,23 |

–0,65* |

0,08 |

–0,21 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

||||

|

КВ 5 краниометрия |

–0,02 |

–0,17 |

0,22 |

0,00 |

–0,21 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

|||

|

ГК 1 одонтоскопия |

0,43 |

–0,38 |

0,31 |

–0,28 |

0,10 |

0,72 |

–0,41 |

–0,11 |

0,11 |

–0,34 |

1,00 |

||

|

ГК 2 одонтоскопия |

0,38 |

0,03 |

0,27 |

–0,52 |

0,09 |

–0,11 |

–0,21 |

0,41 |

–0,54 |

–0,03 |

0,00 |

1,00 |

|

|

ГК 3 одонтоскопия |

–0,40 |

–0,32 |

–0,32 |

0,10 |

–0,42 |

–0,40 |

–0,15 |

0,15 |

–0,03 |

–0,18 |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

*корреляции достоверны при р < 0,05.

Таблица 4. Коэффициенты корреляции между первыми пятью интеграционными главными компонентами и исходными векторами

|

ИГК 1 |

ИГК 2 |

ИГК 3 |

ИГК 4 |

ИГК 5 |

|

|

ГК 1 Краниоскопия |

–0,84 |

0,29 |

–0,09 |

0,37 |

–0,03 |

|

ГК 2 Краниоскопия |

0,25 |

0,64 |

–0,54 |

–0,14 |

0,01 |

|

КВ 1 Одонтометрия |

–0,75 |

0,30 |

–0,03 |

0,11 |

–0,53 |

|

КВ 2 Одонтометрия |

0,42 |

0,70 |

0,35 |

0,19 |

0,26 |

|

КВ 3 Одонтометрия |

–0,40 |

0,13 |

–0,44 |

–0,48 |

0,49 |

|

КВ 1 Краниометрия |

–0,78 |

0,25 |

0,44 |

0,10 |

0,30 |

|

КВ 2 Краниометрия |

0,32 |

0,77 |

0,12 |

0,42 |

–0,15 |

|

КВ 3 Краниометрия |

0,12 |

–0,29 |

–0,15 |

0,74 |

0,56 |

|

ГК 1 Одонтоскопия |

–0,71 |

–0,24 |

0,47 |

–0,10 |

0,12 |

|

ГК 2 Одонтоскопия |

–0,32 |

–0,36 |

–0,66 |

0,49 |

–0,15 |

|

ГК 3 Одонтоскопия |

0,45 |

–0,51 |

0,35 |

0,20 |

–0,19 |

|

Собств. число |

3,20 |

2,28 |

1,63 |

1,45 |

1,09 |

|

% изменчивости |

0,29 |

0,21 |

0,15 |

0,13 |

0,10 |

В популяционном отношении ИГК 2 противопоставляет серию культуры яёй и современных японцев с одной стороны алеутам с другой. Все остальные группы занимают промежуточное положение между этими двумя экстремумами. При этом разрыв в значениях ИГК 2 между алеутами и ближайшими к ним группами значительно превосходит таковое между находящимися на противоположном конце вектора яёйцами и японцами и охотцами Мойоро. Исходя из данного результата, можно предположить, что алеуты вряд ли имели, сколько-либо значимые популяционные недавние контакты с какой-либо популяцией на территории Дальнего Востока, а у носителей охотской культуры случались контакты с другим населением Японского архипелага.

Популяционное значение ИГК 3, которая, также как и ИГК 2, частично определяется второй крани- оскопической ГК, к которой присоединяется вторая одонтоскопическая (табл. 4), видимо, состоит в дифференциации охотских серий от других популяций. В этом случае какого-либо значительного разрыва с ближними группами, к которым относятся нивхи, нанайцы и ульчи, не наблюдается, что свидетельствует о том, что контакты охотского населения с различными древними группами из дальневосточного региона были достаточно интенсивными. Это позволило сохранить линию морфологической преемственности между охотцами и сразу несколькими близкими к современности популяциями.

ИГК 4, которая практически полностью определяется краниометрическим КВ 3, дифференцирует арктические серии (чукчи и эскимосы), при этом наибольшее сходство с ними демонстрируют обе

Таблица 5 . Матрица евклидовых расстояний, посчитанная на основе исходных векторов

|

оЗ s и 5 ° н ж о о X о в |

оЗ К « и оЗ оЗ К И О оЗ о & |

о й |

о ® о X S |

оЗ и < |

н Й

|

оЗ к |

S У |

S X S |

S о m |

S У у у |

о |

||

|

Охотская культура (Мойоро) |

0 |

||||||||||||

|

Охотская культура (Хаманака) |

2,98 |

0 |

|||||||||||

|

Дзёмон |

6,11 |

6,35 |

0 |

||||||||||

|

Айны Хоккайдо |

4,46 |

4,57 |

2,95 |

0 |

|||||||||

|

Айны Сахалина |

4,02 |

4,39 |

3,63 |

2,26 |

0 |

||||||||

|

Алеуты |

4,45 |

5,61 |

6,12 |

5,23 |

3,75 |

0 |

|||||||

|

Нанайцы |

3,46 |

5,42 |

7,33 |

5,53 |

5,27 |

4,76 |

0 |

||||||

|

Ульчи |

2,74 |

4,34 |

6,89 |

4,97 |

4,46 |

3,68 |

1,94 |

0 |

|||||

|

Нивхи |

3,87 |

4,51 |

6,59 |

4,91 |

4,7 |

3,46 |

3,56 |

2,46 |

0 |

||||

|

Эскимосы |

4,4 |

5,64 |

5,81 |

5,18 |

4,72 |

4,45 |

4,57 |

3,62 |

4,49 |

0 |

|||

|

Чукчи |

3,27 |

4,25 |

5,97 |

4,73 |

3,78 |

3,4 |

3,8 |

2,44 |

3,46 |

2,13 |

0 |

||

|

Яёй |

4,03 |

4,95 |

6,27 |

4,33 |

4,77 |

5,76 |

5,23 |

4,14 |

4,83 |

4,5 |

4,45 |

0 |

|

|

Японцы |

3,61 |

4,61 |

5,16 |

3,6 |

4,22 |

5,36 |

4,67 |

3,76 |

4,3 |

3,42 |

3,57 |

2,44 |

0 |

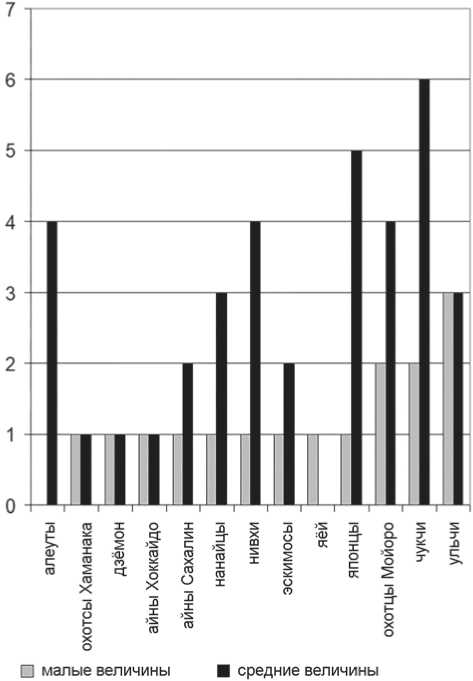

Рис. 3. Соотношение числа малых и средних величин евклидовых расстояний между сериями.

охотские серии, что говорит о существенной роли арктических групп в популяционной истории охотцев [Моисеев, 2008].

Расположение серий в пределах ИГК 5 не удается интерпретировать с популяционной точки зрения, при этом коэффициенты корреляции между значениями данной ИГК и наблюдаемые нагрузки на наиболее значимые в данном случае исходные вектора, а именно первый одонтометрический и третий краниометрический уже входили в комбинации предыдущих ИГК. Все это указывает на то, что хотя значимость данной ИГК больше 1,0, в данном случае мы, скорее всего, имеем дело со статистическим шумом.

Анализ матрицы евклидовых расстояний (табл. 5; рис. 3), посчитанный на основе тех же исходных векторов, что были использованы в интегральном анализе, позволяет сделать некоторые дополнительные выводы относительно популяционной истории Дальнего Востока. Мы выделили условно два уровня сходства серий между собой. За пороговый уровень расстояний в первой группе была принята величина 3,0; во вторую группу вошли серии, расстояние между которыми не превышало 4,0. Группы, расстояние между которым превышало 4, очевидно не имели близких связей между собой.

Затем для каждой серии было посчитано число групп с первым или вторым уровнем схожести. Как видно из рисунка, у всех анализируемых серий за исключением алеутов имеется хотя бы одна серия с высоким уровнем взаимного сходства. Самое большое количество связей фиксируется у ульчей. В их число входят серия охотской культуры из Мойоро, нанайцы и чукчи. Здесь следует отметить, что близкородственные связи ульчей с родственными им по языку и культуре нанайцами вряд ли могут быть подвергнуты сомнению. Что касается охотцев, то наличие амурского компонента в их составе отмечалось неоднократно, а некоторые исследователи считают ульчей их прямыми потомками [Ishida, 1988]. Согласно нашим предыдущим исследованиям, кроме амурского, охотцы в своем составе имеют и арктический компонент, что может объяснять тот факт, что третьей близкой ульчам серией являются чукчи. В этом случае, вероятно, правильным будет предположение о том, что это сходство ульчи приобрели после контактов их предков с носителями охотской культуры.

Если малое значение евклидовых расстояний между двумя группами вероятно свидетельствует об их родстве на уровне предок–потомок, то средние значения, кроме популяционных контактов, могут объясняться их происхождением от общего предка, разные потомки которого вследствие длительной изоляции друг от друга и процессов метисации с разными по происхождению популяциями приобрели определенную морфологическую специфику. На основании только анализа матрицы расстояний понять, имеем ли мы дело с указаниями на мультикомпонентный состав какой-либо серии или же оно указывает на существование в древности единого предка рассматриваемых серий, без привлечения дополнительной информации невозможно. Косвенным признаком того, что группа имеет многокомпонентный состав, либо участвовала в сложении большого числа популяций, кроме большого количества средних по величине связей, может служить одновременное наличие достаточного количества близких аналогий. В нашем случае наибольшим числом близких и средних расстояний от других групп характеризуются чукчи, ульчи и охотцы из Мойоро. Иная ситуация (отсутствие близких и большое количество умеренных связей) фиксируется у алеутов. Вероятнее всего, их умеренное по величине сходство с большим количеством серий объясняется наличием общего предка, морфологические признаки которого сохранились, несмотря на длительную изоляцию алеутов.

Подводя итоги всему вышесказанному, нужно отметить несколько моментов. Прежде всего, результаты проведенного анализа подтверждают перспективно сть одновременного использования данных нескольких систем антропологических признаков для получения наиболее полной реконструкции популяционной истории. Они наглядно демонстрируют тот факт, что разные биологические системы по-разному отражают отдельные ее этапы, демонстрируя, что степень согласованности направлений дифференциации, описываемых отдельно краниоскопией, краниометрией, одонтоскопией и одонтометрией, вероятнее всего, зависит от времени расхождения популяций от общего предка.

С методической точки зрения важно отметить, что большинство ИГК в нашем случае является однонаправленными. Их дифференцирующая сила направлена не на противопоставление двух полюсов, а на выделение одной популяции или группы популяций из общего массива, тогда как остальные серии группируются не по степени взаимного родства, а по степени удаленности от ключевой популяции. Также необходимо отметить неожиданно высокую дифференцирующую возможность одонтометрических данных, которые отечественными одонтологами редко используются для масштабных межпопуляционных сопоставлений.

Наиболее согласованно все системы выделяют из общей совокупности население эпохи Дзёмон, тогда как в составе остальных ИГК, описывающих историю более позднего населения Японии, амурских и арктических групп, наблюдаются расхождения между системами.

Выражаем благодарность проф. Х. Мацумуре (Медицинский Университет Саппоро) за предоставленную возможность использования неопубликованных одонтометри-ческих данных.

Список литературы Популяционная вариабельность древнего и современного населения Дальнего Востока: опыт интеграции четырех систем морфологических признаков

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1964. - 128 с.

- Антропоэкология Северо-Восточной Азии: Чукотка, Камчатка, Командорские острова. - М.: ТАУС, 2008. - 368 с.

- Дебец Г.Ф. Антропологические исследования в Камчатской области. - М.: Изд-во АН СССР, 1951. - 264 с.

- Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. - М.: Этно-онлайн, 2006. - 72 с. EDN: ZOPYZB

- Зубов А.А., Халдеева Н.И. Одонтология в антропофенетике. - М.: Наука, 1993. - 224 с. EDN: RVYRMX