Популяционные характеристики Erodium tataricum Willd

Автор: Крылова Екатерина Евгеньевна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 9 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Резюме: Erodium tataricum - травянистое многолетнее многоглавое стержнекорневое (каудексное) растение. Гемикриптофит. Эндемик. Онтогенетическая структура изучена в кустарниковой разнотравно-злаковой петрофитной степи. У особей вида выделено четыре периода и десять онтогенетических состояний. Выявлено, что популяция является нормальной с неполночленным спектром. В соответствие с классификацией А. А. Уранова и О. В. Смирновой популяция является дефинитивной. По критерию абсолютного максимума популяция молодая. Онтогенетический спектр популяции левосторонний. Конкретный онтогенетический спектр соответствует характерному онтогенетическому спектру, т. е. биологии вида. Согласно онтогенетическому спектру развитие популяции характеризуется как устойчивое. Особенность Erodium tataricum состоит в том, что на всех надземных частях растения имеется обильное опушение, но в старом генеративном онтогенетическом состоянии опушение на листьях уменьшается. Размножение вида осуществляется семенным путем. В субсенильном онтогенетическом состоянии возможна старческая партикуляция.

Особь, онтогенетические состояния, популяция, тип, онтогенетическая структура, хакасия

Короткий адрес: https://sciup.org/14117977

IDR: 14117977 | УДК: 502.75 | DOI: 10.33619/2414-2948/58/04

Текст научной статьи Популяционные характеристики Erodium tataricum Willd

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 502.75

Условия произрастания оказывают влияние на состояние живых организмов. К сокращению численности и вымиранию склонны виды редкие, эндемичные или имеющие пониженные регенеративные возможности [1]. Изучение и сохранение редких, лекарственных видов невозможно без популяционных исследований: изучения структуры популяции, изучения онтогенеза и поливариантности онтогенеза, жизненности особей и популяции, оценки состояния популяций [2–3].

Одним из редких является Erodium tataricum Willd. (Журавельник татарский) редкий вид со статусом 3(R), занесен в Красную книгу Российской Федерации [4].

Эндемик. Вид встречается на юге Красноярского края и на территории республики Хакасия, а именно в окрестностях озера Шира, поселка Усть-Бюрь и поселка Июс [5].

Произрастает вид на каменистых и щебнистых склонах в степном и лесостепном поясах.

По отношению к типу субстрата Erodium tataricum является облигатным петрофитом, что вполне закономерно, так как именно в таких экстремальных и мало пригодных для произрастания большинства растений условиях с небогатыми субстратами могли сформироваться мало конкурентно способные, имеющие узкую экологическую амплитуду эндемичные виды.

Материалы и методы исследования

Популяция Erodium tataricum была описана на юге Хакасии вдоль правого берега реки Белый Июс в 12–15 км от с. Черное озеро (средняя часть нагорья Кузнецкого Алатау). Erodium tataricum описан в кустарниковой разнотравно-злаковой петрофитной степи.

Проводилось геоботаническое описание фитоценоза в соответствии с методикой П. Д. Ярошенко [6].

Выявлен видовой состав, общее проективное покрытие травяного яруса (ОПП), проективное покрытие вида (ППВ). Проективное покрытие осуществлялось методом заложения квадрат — сеток [7].

Онтогенетическая структура популяции вида изучена в соответствии с методикой Л. Б. Заугольновой [8]. При изучении онтогенетической структуры популяции закладывали трансекту регулярным способом — 20 x 1 м, которая поделена на 20 площадок размером 1 м2. На каждой площадке осуществлялось картирование особей Erodium tataricum. Всего на трансекте описано 36 особей, плотность которых составляет 2,25 особей на 1 м2.

Биоморфа характеризовалась согласно представлениям И. Г. Серебрякова [9], К. Раункиера [10].

Тип популяции устанавливали по классификации А. А. Уранова, О. В. Смирновой [11], Н. А. Тороповой, О. В. Смирновой [12].

Для характеристики устойчивости популяции проводилось сравнение конкретного онтогенетического спектра исследуемой популяции с характерным онтогенетическим спектром. Устойчивость популяции Erodium tataricum характеризуется по онтогенетической структуре и типу популяции.

Результаты и обсуждение

Популяция описана в кустарниковой разнотравно-злаковой петрофитной степи. Общее проективное покрытие кустарникового яруса составляет 15–20%. В кустарниковом ярусе доминирует Caragana pygmaea (L.), высота, которой варьирует от 15 см до 25 см. Единично произрастают Dasiphora fruticosa (L.) и Cotoneaster melanocarpus (L.). Общее проективное покрытие травяного яруса составляет 40–45%. Проективное покрытие исследуемого вида составило 1%.

Erodium tataricum — травянистое многолетнее многоглавое стержнекорневое (каудексное) растение. По фитоценотической классификации исследуемый вид относится к моноцентрической биоморфе. Вид не способен к активному вегетативному размножению.

Erodium tataricum — гемикриптофит, почки возобновления находятся на глубине от 2 см до 4 см.

По отношению к свету исследуемый вид относится к группе светолюбивых растений. Произрастает в степи на открытых пространствах, имеет защиту от перегрева: дважды перисторассеченный лист.

При характеристике онтогенетических состояний у особей Erodium tataricum было выделено четыре периода и десять онтогенетических состояний (семя, проросток, ювенильное, имматурное, виргинильное, молодое генеративное, средневозрастное генеративное, старое генеративное, субсенильное и сенильное).

Морфометрическая характеристика особей различных онтогенетических состояний Erodium tataricum представлена в Таблице.

Таблица.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ERODIUM TATARICUM

|

Признаки |

Онтогенетические состояния |

|||||||

|

j |

im |

v |

g 1 |

g 2 |

g 3 |

ss |

s |

|

|

Длина листа |

3,5+-0,40 3,0–4,0 |

4,58+-0,38 1,0–6,2 |

5,14±0,45 |

7,5±0,25 |

8,6±0,40 |

8,6±0,23 |

4,4+0,38 |

3,5+-0,30 |

|

2,5–8,0 |

6,0–10,0 |

6,0–11,0 |

7,0–10,0 |

1,0–5,4 |

2,0–3,0 |

|||

|

Длина цветоноса |

— |

— |

— |

6,28±0,04 6,0–6,5 |

— |

— |

— |

— |

|

Кол-во цветоносов |

— |

— |

— |

2,3±0,32 1–5 |

4,25±0,33 2–7 |

1,1±0,06 1–2 |

— |

— |

|

Кол-во вегетативных побегов |

— |

— |

1,6±0,31 1–5 |

2,45±0,35 1–7 |

2,85±0,22 2–5 |

1,35±0,15 1–3 |

— |

— |

Примечание: M ± m, min–max, где по числителю: M — средний показатель, m — стандартная ошибка; по знаменателю: min — минимальные показатели признака, max — максимальные показатели признака. Онтогенетические состояния: j — ювенильное, im — имматурное, v — виргинильное, g 1 — молодое генеративное, g 2 — зрелое генеративное, g 3 — старое генеративное, ss — субсенильное, s — сенильное.

Семена овальные, коричневого цвета очень мелкие 2–3 мм в длину и 1–2 мм в ширину. Семенной рубчик узкий, почти линейный, расположен на ребре. Опушения не наблюдается.

Проросток характеризуется моноподиально нарастающим побегом. Терминальная почка прикрыта основаниями семядольных листьев, которые находятся на уровне почвы. В конце июня проростки не были обнаружены, возможно, это связано с их переходом в следующее онтогенетическое состояние.

Особи ювенильного онтогенетического состояния, нарастая моноподиально, несут на главной укороченной оси 2–3 дважды перисторассеченных спирально расположенных длинночерешковых листа. Длина листа достигает от 3,0 до 4,0 см. Верхняя сторона листа светло-зеленая, нижняя за счет опушения — беловатая.

В имматурном онтогенетическом состоянии у особей формируется 3–4 листа, длина которых составляет от 1,0 см до 6,2 см. Форма листа дважды перисторассеченная на линейные туповатые или с 1–2 зубчиками дольки. В конце имматурного онтогенетического состояния начинает формироваться каудекс.

Особи виргинильного онтогенетического состояния развиваются в виде единственного розеточного побега, на котором появляются 4–5 листьев с удлиненными черешками. Длина листа достигает от 2,5 см до 8,0 см, количество вегетативных побегов составляет от 1 до 5. В виргинильном онтогенетическом состоянии в пазухах листьев закладываются вегетативные почки, из которых на молодом онтогенетическом состоянии развиваются молодые вегетативные побеги.

Разнородность генеративных особей отмечала М. К. Воронина [13]. Разнородность проявляется в различном соотношении числа цветоносов и цветков. Но нужно отметить не только количественные признаки, но и качественные, к которым относятся степень сформированности у особи репродуктивных структур и основных признаков биоморфы, соотношение процессов новообразования и отмирания.

Особь молодого генеративного онтогенетического состояния имеет 1–2 розеточных вегетативных побега и 2 генеративных побега с зонтичным соцветием. Лепестки несколько неравные, 6–10 мм длиной, обратнояйцевидные, фиолетово-пурпуровые. Длина цветоноса составляет от 6 см до 6,5 см. Многолетняя часть растения представлена двуглавым или трехглавым каудексом, начинает формироваться ветвистый каудекс, который нарастает посредством втягивания в почву основания розеточного побега после отмирания его надземной части. Образуются годичные подземные приросты каудекса. От узлов каудекса отходит тонкие придаточные корни. Кончик главного корня начинает отмирать, мощное развитие получают боковые корни.

В средневозрастном генеративном онтогенетическом состоянии: листья длинночерешковые, зеленые, длина листа изменяется в пределах 6,0–11,0 см. Количество вегетативных побегов 2–5. На особи развиваются 2–7 генеративных побега, густо усажены мелкими простыми волосками.

В старом генеративном онтогенетическом состоянии имеется мощная розетка прикорневых листьев и безлистных генеративных побегов. Растение находится в цветущем состоянии. Длина листа составляет 7,0–10,0 см и опушение на листе исчезает. Число генеративных побегов 2–7, число вегетативных 2–5. Новые побеги образуются из почек возобновления на прямой части каудекса, который становится пяти-восьмиглавым.

В субсенильном онтогенетическом состоянии процессы цветения останавливаются. Каудекс находится в полуразрушенном состоянии.

В сенильном онтогенетическом состоянии каудекс короткий. Особи имеют листья длиной от 2,0 см до 3,0 см, которые схожи с листьями в ювенильном онтогенетическом состоянии.

В период исследования данной популяции можно наблюдать, что каждое онтогенетическое состояние может изменяться как в зависимости от погодных условий, так и под антропогенным воздействием т. е. для вида характерна поливариантность онтогенеза.

Согласно литературным данным диагностическими признаками рода Geranium (L.) на видовом уровне являются опушение различных частей растения, но, главным образом, генеративных органов [14].

У Erodium tataricum на всех надземных частях растения обильное опушение, которое представлено извилистыми волосками, не имеющими определенной ориентации, в старом генеративном состоянии опушение на листьях и вегетативном побеге уменьшается. В средневозрастном онтогенетическом состоянии листья опушены простыми белыми прижатыми волосками, но более интенсивно опушена чашечка (Рисунок 1).

Рисунок 1. Опушение чашечки Erodium tataricum в средневозрастном онтогенетическом состоянии (фото автора, 2019).

Трихомы Erodium tataricum относятся к простому типу кроющих волосков и представляют собой одноклеточные выросты эпидермальных клеток.

В соответствие с классификацией А. А. Уранова и О. В. Смирновой (1969) популяция является дефинитивной. По критерию абсолютного максимума популяция является молодой.

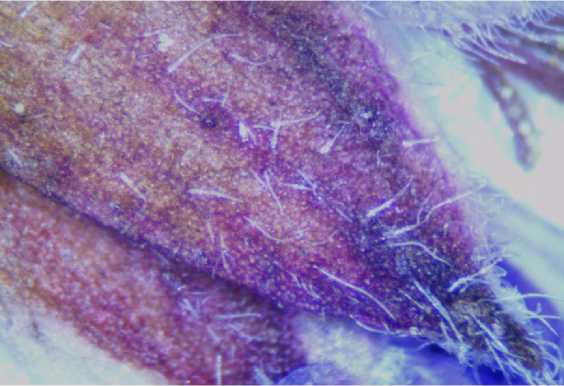

Согласно разнообразию онтогенетических спектров О. В. Смирновой и Н. А. Тороповой (2004) популяцию отнесли к нормальному состоянию с неполночленным онтогенетическим спектром, в котором представлены почти все онтогенетические состояния, отсутствуют лишь особи сенильного онтогенетического состояния (Рисунок 2).

Рисунок 2. Онтогенетический спектр популяции Erodium tataricum . Онтогенетические состояния: p — проросток, j — ювенильное, im — имматурное, v — вергинильное, g 1 — молодое генеративное, g 2 — средневозрастное генеративное, g 3 — старое генеративное, ss — субсенильное, s — сенильное.

В популяции формируется левосторонний онтогенетический спектр. Пик приходится на молодое генеративное онтогенетическое состояние. Особи прегенеративного периода составляют 22,22%, генеративного периода — 72,22%, особи постгенеративного — 2,78%.

По классификации Л. Б. Заугольновой (1994) для стержнекорневых растений характерным являются левосторонний и центрированный онтогенетические спектры. Развитие популяции характеризуется как устойчивое, конкретный онтогенетический спектр соответствует характерному.

Заключение

Периоды и онтогенетические состояния у Erodium tataricum выделены следующие: латентный период (семена), прегенеративный период (особи ювенильного, имматурного, виргинильного онтогенетического состояния), генеративный период (молодые генеративные, средневозрастные генеративные, старые генеративные), постгенеративный период (особи субсенильного и сенильного состояния).

Изучив онтогенетическую структуру данного вида, было выяснено, что популяция является нормальной неполночленной. По типу популяция является молодой и дефинитивной.

В популяции формируется левосторонний онтогенетический спектр. Конкретный онтогенетический спектр соответствует характерному, что свидетельствует об устойчивом состоянии популяции.

Размножение осуществляется семенным путем, вся программа онтогенеза, как правило, реализуется в одном поколении, возможна старческая партикуляция в субсенильном состоянии, которая не приводит к омоложению.

На всех надземных частях растения у данного вида имеется обильное опушение, представленное извилистыми волосками, но в старом генеративном онтогенетическом состоянии опушение на листьях уменьшается.

Список литературы Популяционные характеристики Erodium tataricum Willd

- Von Tobias W. D., Eckstein R. L. Bedeutung genetischer Faktoren für die Wieder-ansiedlung seltener Pflanzengemeinschaften // Naturschutz und Landschaftsplanung. 2008. V. 40. P. 1.

- Ильина В. Н. Онтогенетическая структура ценопопуляций Polygala sibirica L. (Polygalaceae) в местообитаниях с различной степенью антропогенного воздействия // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2018. №1 (33). С. 28-35.

- Barsukova I. N, Leonova T. V. Biological peculiarities and characteristics of Erodium tataricum Willd. cenopopulation in Khakasia // BIO Web of Conferences. 2019. DOI: 10.1051/bioconf/20191600004

- Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения. По страницам Красной книги СССР. Новосибирск, 1989.

- Лебедев Е. А. Структура природных популяций редких видов растений и их современное состояние // Природный комплекс и биоразнообразие участка "Озера Шира" заповедника "Хакасский". Абакан, 2011.

- Ярошенко П. Д. Геоботаника (Основные понятия, направления и методы). Л., 1969.

- Раменский Л. Г. Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова. Л.: Наука, 1971.

- Заугольнова Л. Б. Структура популяций семенных растений и проблемы их мониторинга: автореф. дисс. … д-ра биол. наук. Томск, 1994.

- Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. М.: Высшая школа, 1962.

- Raunkiaer C. Types biologiques pour la geographie botanique. Oversigt over det Kgl // Danske Videnskabernes Selsk. Forhandl. 1905. №5. P. 236.

- Уранов А. А., Смирнова О. В. Классификация и основные черты развития популяций многолетних растений // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1969. Т. 74. №1. С. 119-134.

- Смирнова О. В., Торопова Н. А. Основные черты популяционной биологии растений (эдификаторов и ассектаторов) современного лесного пояса. Общие представления популяционной биологии и экологии растений // Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. 2004. Т. 1. С. 154-164.

- Воронина М. К., Липаткина О. О. Ценопопуляции эндемичных видов в степной части заповедника "Хакасский" // Научные труды заповедника "Хакасский". 2003. №2. С. 45-58.

- Бобров Е. Г. Флора Магаданской области. М.: Наука, 1985. 397 с.