Популяционные связи древнего североохотского населения по краниометрическим материалам из коллективного погребения в каменной нише на мысе Братьев (северное побережье Охотского моря)

Автор: Моисеев В.Г., Зубова А.В., Гребенюк П.С., Лебединцев А.И., Малярчук Б.А., Федорченко А.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждаются популяционные связи населения, оставившего коллективное захоронение на м. Братьев в заливе Бабушкина. Погребение в каменной нише на берегу Охотского моря было исследовано С.П. Ефимовым в 1976 г. и предположительно отнесено к древнекорякской археологической культуре. Серия из захоронения включает 13 черепов различной сохранности (пять мужских, пять женских, для трех пол не определен). В Центре геогенетики Университета Копенгагена был выполнен полногеномный анализ ее состава. Палеогенетические данные подтверждают гипотезу о принадлежности погребения к древнекорякской культуре. Краниометрические характеристики свидетельствуют о сложности состава группы, оставившей захоронение. Она может отражать гетерогенность древнекорякского населения в целом. Результаты статистического анализа показали наличие популяционных контактов между древними коряками и носителями эпидзёмонских традиций с о-ва Хоккайдо. Также они позволяют говорить об общих эпизодах популяционной истории у группы с м. Братьев и представителей охотской культуры. Две из трех охотских серий, привлеченных для анализа, демонстрируют наивысший уровень суммарного сходства с индивидами из изучаемого погребения. Согласно результатам данного исследования и более ранних, происхождение носителей охотской культуры связано с метисационными процессами, в которых участвовали арктические и тунгусо-манчжурские группы. Существенным отличием древнекорякского населения от охотцев является наличие антропологического компонента, сближающего индивидов с м. Братьев с нивхами.

Северное приохотье, мыс братьев, краниометрия, палеогенетика, популяционная история, палеометалл, древнекорякская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145146275

IDR: 145146275 | УДК: 572+575.17 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.134-143

Текст научной статьи Популяционные связи древнего североохотского населения по краниометрическим материалам из коллективного погребения в каменной нише на мысе Братьев (северное побережье Охотского моря)

Основным материалом для исследования послужили краниологические находки из коллективного погребения в каменной нише на м. Братьев* в заливе Бабушкина – одного из немногих археологических объектов Северного Приохотья, на которых обнаружен антропологический материал. Захоронение входит в группу памятников, расположенных на побережье Охотского моря в 150 км к востоку от г. Магадана (59°5′22′′ с.ш., 153°20′12′′ в.д.). Она включает поселение, пещеру со следами обитания человека и несколько погребений. Археологическая и этническая атрибуция некоторых из этих памятников является дискуссионной.

Пещера на м. Братьев обследовалась К.А. Новиковой в 1946 г. Поселение изучалось В.Е. Липовским, Г.А. Пытляковым и Р.С. Васильевским в 1954, 1955 и 1965 гг. [Пытляков, Беляева, 1957; Васильевский, 1971, c. 92–98]. Эти памятники вместе с поселениями в соседней бухте Астрономической были отнесены исследователями к древнекорякской культуре. С погребениями ситуация не столь однозначна. Могильник на м. Братьев и захоронения в бухте Астрономической изучались Р.С. Васильевским в 1964 г. и атрибутированы им как тунгусские [1971, c. 28]. Антропологические материалы из этих раскопок, также как и черепа из бухты Астрономической, найденные в 1955 г., на данный мо- мент утрачены. Известно, что последние были обследованы сотрудником Института антропологии МГУ Н.Н. Мамоновой [Пытляков, Беляева, 1957, c. 10]. Н.А. Беляева отмечала: «По определению антропологов (Г.Ф. Дебеца, Н.Н. Мамоновой), обнаруженные в могилах черепа предположительно принадлежат юкагирам или ламутам. Для более точного определения этнической принадлежности могильников нужно продолжить их антропологическое исследование» [1967, с. 84].

Анализируемые в настоящей статье находки были получены позднее. В 1976 г. сотрудники метеорологической станции сообщили об обнаружении черепов на м. Братьев. В результате археологического обследования, проведенного С.П. Ефимовым, было выявлено коллективное погребение [Ефимов, 1991] в каменной нише на расстоянии ок. 25 м от береговой линии на высоте 8–10 м над ур. м. Снаружи располагался небольшой каменный вал шириной 50–60 см. По всей видимости, со временем часть камней из этого ограждения свалилась вниз к морю, часть – в нишу, вследствие чего образовалась щель, которая и позволила обнаружить погребение.

По мнению С.П. Ефимова, найденные при раскопках артефакты дают основание для определения коллективного захоронения в каменной нише на м. Братьев как древнекорякского. Однако они немногочисленны и, как считают некоторые специалисты, не позволяют в настоящий момент уверенно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Результаты антропологического и палеогенетического анализа останков могут служить дополнительным косвенным аргументом (но не прямым свидетельством) при установлении этнической принадлежности погребенных.

По археологическим данным, древнекорякская культура сформировалась на основе токаревской [Ле-бединцев, 2008, с. 71] и датируется V–XVII вв. н.э. Вопрос о происхождении и составе ее носителей является предметом дискуссий, поскольку крайний северо-восток Азии в это время был местом взаимодействия представителей целого ряда этнокультурных общностей, на основе которых происходило формирование коряков, чукчей, ительменов и эскимосов.

Комплекс данных, накопленный к настоящему моменту, позволяет предполагать, что уже носители токаревской культуры могли иметь сложный состав. По мнению археологов, в ее формировании принимали участие компоненты чукотско-камчатского и эско-алеутского происхождения, приамурские континентальные группы и, вероятно, поздненеолитическое население Колымы [Лебединцев, 2019, с. 175]. Формирование собственно древнекорякской культуры связывается с дополнительным включением в состав то-каревцев нижнеамурского компонента [Лебединцев, 1999; Гребенюк и др., 2019].

Систематические исследования антропологических материалов древнекорякской культуры ранее не проводились. Был измерен только один женский череп из погребения на м. Братьев [Зубов, Лебединская, 1985, с. 137–138]. Никаких выводов этногенетического характера на основании полученных краниометрических данных сделано не было.

Основной задачей нашей работы стал анализ популяционно-биологических связей индивидов из захоронения на м. Братьев на основании их краниометрических характеристик. Полученные результаты были сопоставлены с молекулярно-генетическими данными по этой серии, полученными К. де ла Фуэнте в Центре геогенетики Университета Копенгагена [Fuente, 2018, p. 55].

Материалы и методы

В результате работ 1976 г. в захоронении на м. Братьев было выявлено 14 черепов и более 100 различных костей нескольких индивидов. После завершения раскопок их передали в фонды СВКНИИ ДВО РАН. Было обследовано 13 черепов, по скольку, к сожалению, судьба черепа, переданного для изучения Г.В. Лебединской, нам неизвестна. Опубликованные ею измерения этой находки не соответствуют ни одному из черепов, хранящихся на сегодняшний день в СВКНИИ ДВО РАН. В изученной краниологической серии пять черепов принадлежат мужчинам, пять – женщинам, для трех черепов взрослых индивидов пол не определен вследствие плохой сохранности. У всех черепов разрушен лицевой отдел, из-за чего не удалось измерить скуловой диаметр, и только в одном случае было возможно определить зигомаксиллярные размеры. Нижние челюсти не сохранились.

Краниометрическое обследование находок было выполнено М.С. Кишкурно по стандартной программе Р. Мартина в модификации В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца [1964] (табл. 1). Для сравнения привлекались материалы с территории Дальнего Востока (табл. 2). Анализ выполнялся только для мужчин, поскольку в настоящее время не для всех сравниваемых групп имеются репрезентативные серии индивидуальных характеристик женских черепов.

Сопоставление антропологических находок из погребения на м. Братьев с другими сериями выполнялось методом дискриминантного канонического анализа в программе Statistica 7.0. Для статистических расчетов были использованы индивидуальные размеры 12 краниометрических признаков (№ 1, 8, 17, 9, 48, 51, 52, 54, 55, 77, zm, SS : SC). В случае невозможности измерения у индивида какого-либо признака при проведении статистического анализа использовалась встроенная в программу Statistica опция подстановки среднего значения по группе. Как было показано [Kenyhercz, Passalacqua, 2016, p. 193], при подстановке данных корректными статистическими методами относительное соотношение сравниваемых групп остается неизменным даже при отсутствии 50 % измерений. Соответственно, использование этой опции не могло привести к искажению результатов анализа.

Результаты и обсуждение

Результаты статистического анализа . Сравнение краниометрических данных серии из погребения на м. Братьев с характеристиками древнего и современного населения Приохотья и сопредельных территорий показало, что первый канонический вектор (I КВ), на который приходится 38 % общей изменчивости, дифференцирует две группы популяций (рис. 1). В первую из них, характеризующуюся положительными значениями координат, входят древние и близкие к современности серии с Японского архипелага (дзё-мон, эпидзёмон, сацумон и айны Хоккайдо); во вторую, на противоположном полюсе вектора, – группы с территории Приамурья и крайнего северо-востока Азии. С последними также сходны серии охотской культуры с о-ва Хоккайдо. Наиболее удаленное от японских антропологических материалов положение у эскимосов и нанайцев.

Основную роль в дифференциации двух групп популяций играют высота лица, носа и орбиты. Кроме того, серии с Японского архипелага отличаются от континентальных относительно малыми размерами

Таблица 1. Краниометрические характеристики черепов из погребения на м. Братьев

|

Признак |

Мужчины |

Женщины |

||||||||||

|

Номер черепа |

Суммарно |

Номер черепа |

Сум-мар-но |

|||||||||

|

7 |

6 |

2 |

8 |

10 |

1 |

3 |

5 |

9 |

4 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

1. Продольный диаметр |

172 |

176 |

178 |

181 |

172 |

175,80 |

161 |

165 |

184 |

176 |

164 |

170 |

|

8. Поперечный диаметр |

136 |

136 |

140 |

148 |

150 |

142,00 |

– |

135 |

148 |

143 |

132 |

139 |

|

17. Высотный диаметр от ba |

136 |

132 |

139 |

130 |

– |

134,25 |

– |

– |

– |

132 |

132 |

132 |

|

20. Ушная высота |

111 |

116 |

119 |

– |

– |

115,33 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

5. Длина основания черепа |

100 |

96 |

103 |

98,5 |

– |

99,38 |

– |

– |

– |

98 |

93 |

95,5 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

88 |

102 |

96 |

95 |

96 |

95,40 |

88 |

94 |

97 |

92 |

88 |

91,8 |

|

Высота поперечного изгиба лба |

16,1 |

22,3 |

19,9 |

18,2 |

13,1 |

17,92 |

13 |

18,6 |

15,8 |

12,8 |

17,9 |

15,62 |

|

10. Наибольшая ширина лба |

110 |

119 |

120 |

122 |

125 |

119,20 |

– |

113 |

– |

115 |

– |

114 |

|

11. Ширина основания черепа |

127 |

122 |

131 |

– |

– |

126,67 |

– |

– |

– |

– |

119 |

119 |

|

29. Лобная хорда |

108 |

114 |

113 |

112 |

108 |

111,00 |

103,7 |

108 |

113 |

108 |

105 |

107,54 |

|

26. Лобная дуга |

123 |

135 |

135 |

133 |

126 |

130,40 |

119 |

128 |

130 |

122 |

120 |

123,8 |

|

SubNB. Высота продольного изгиба лба |

28,2 |

30,7 |

27,1 |

26,1 |

28,3 |

28,08 |

22,3 |

17,1 |

21,3 |

22,9 |

24 |

21,52 |

|

12. Ширина затылка |

114 |

109 |

114 |

112 |

109 |

111,60 |

105 |

100 |

115 |

109 |

110 |

107,8 |

|

31. Затылочная хорда |

96 |

99 |

87 |

97 |

– |

94,75 |

– |

– |

100 |

96 |

93 |

96,33 |

|

30. Теменная хорда |

102 |

– |

112 |

107 |

105 |

106,50 |

105 |

104 |

110 |

– |

103 |

105,5 |

|

27. Теменная дуга |

115 |

123 |

125 |

123 |

119 |

121,00 |

120 |

118 |

120 |

117 |

119 |

118,8 |

|

Высота изгиба затылка |

29,5 |

26,5 |

24,6 |

30,2 |

– |

27,70 |

– |

– |

25,2 |

25,4 |

26,2 |

25,6 |

|

40. Длина основания лица |

– |

– |

96 |

– |

– |

96,00 |

– |

– |

– |

96 |

– |

96 |

|

48. Верхняя высота лица |

– |

– |

75 |

– |

– |

75,00 |

– |

– |

– |

70 |

– |

70 |

|

43. Верхняя ширина лица |

104 |

107 |

106 |

100 |

104 |

104,20 |

106 |

100 |

108 |

105 |

99 |

103,6 |

|

51. Ширина орбиты от mf. |

42,3 |

43,3 |

44,8 |

– |

40 |

42,60 |

43,2 |

42,8 |

– |

43,2 |

42,6 |

42,95 |

|

51а. Ширина орбиты от d. |

– |

– |

42,2 |

– |

– |

42,20 |

40,7 |

39,2 |

– |

– |

– |

39,95 |

|

52. Высота орбиты |

37 |

33,1 |

36,8 |

– |

34 |

35,23 |

34,7 |

34,6 |

– |

35,2 |

– |

34,83 |

|

54. Ширина носа |

– |

– |

25,2 |

– |

– |

25,20 |

– |

– |

31,3 |

26,8 |

– |

29,05 |

|

55. Высота носа |

– |

– |

50,1 |

– |

– |

50,10 |

– |

– |

– |

55,4 |

– |

55,4 |

|

60. Длина альвеолярной дуги |

– |

– |

58 |

– |

– |

58,00 |

– |

– |

– |

– |

50 |

50 |

|

61. Ширина альвеолярной дуги |

61 |

– |

66 |

– |

– |

63,50 |

– |

– |

– |

62 |

67 |

64,5 |

|

62. Длина нёба |

– |

– |

46,5 |

– |

– |

46,50 |

– |

– |

– |

– |

39,5 |

39,5 |

|

63. Ширина нёба |

38,2 |

– |

39,9 |

– |

– |

39,05 |

– |

– |

– |

34 |

34,8 |

34,4 |

|

43 (1). Биорбитальная ширина (fmo-fmo) |

97,4 |

100 |

99,6 |

94,2 |

91,8 (?) |

96,60 |

99,2 |

92,6 |

97,8 |

96,5 |

93 |

95,82 |

|

Высота назиона над fmo-fmo |

12,1 |

17,2 |

14,4 |

10,5 |

8,3 |

12,50 |

12,4 |

15,5 |

13,7 |

10 |

16,9 |

13,7 |

|

77. Назомалярный угол |

152,1 |

142 |

147,9 |

155 |

158,7 |

151,14 |

151,9 |

143,1 |

148,7 |

156,7 |

140,2 |

148,12 |

|

Зигомаксиллярная ширина |

96,2 (?) |

– |

– |

– |

– |

96,2 (?) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Высота субспинале над зиго-максиллярной шириной |

14,6 (?) |

– |

– |

– |

– |

14,6 (?) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Зигомаксиллярный угол |

146,4 (?) |

– |

– |

– |

– |

146,4 (?) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

|

SS. Симотическая высота |

– |

2,9 |

1,9 |

2,6 |

4,5 (?) |

2,98 |

1,3 |

2,2 |

3,1 |

2,3 |

2,7 |

2,32 |

|

SC. Симотическая ширина |

– |

11,4 |

5,5 |

5,8 |

8,5 |

7,80 |

5,5 |

9,6 |

6,8 |

8,2 |

7,8 |

7,58 |

|

Максиллофронтальная высота |

5,7 |

6,3 |

5,6 |

6,6 |

6,8 |

6,20 |

– |

5,3 |

7,3 |

– |

5,2 |

5,93 |

|

Максиллофронтальная ширина |

19,8 |

19,7 |

17,2 |

17,9 |

20,7 |

19,06 |

– |

19,5 |

17,7 |

– |

18,6 |

18,6 |

|

FC. Глубина клыковой ямки |

– |

– |

5,1 |

– |

– |

5,10 |

2,3 |

- |

2,8 |

5,7 |

– |

3,6 |

|

32. Угол профиля лба от назиона |

83 |

– |

86 |

– |

– |

84,50 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Угол профиля лба от гла-беллы |

78 |

– |

82 |

– |

– |

80,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

72. Общий лицевой угол |

84 |

– |

89 |

– |

– |

86,50 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

73. Средний лицевой угол |

87 |

– |

90 |

– |

– |

88,50 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

74. Угол альвеолярной части |

65 |

– |

81 |

– |

– |

73,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

75. Угол наклона носовых костей |

– |

– |

75 |

– |

– |

75,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

75 (1). Угол выступания носа |

– |

– |

14 |

– |

– |

14,00 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Таблица 2. Список серий, использованных для сравнительного анализа

|

Серия |

N |

Место хранения коллекции |

Источник данных |

|

Айны Хоккайдо |

15 |

Медицинский университет Саппоро |

Неопубликованные данные В.Г. Моисеева |

|

Культура Сацумон |

2 |

То же |

То же |

|

Культура эпидзёмон |

9 |

Медицинский университет Саппоро, Университет Киото |

Неопубликованные данные В.Г. Моисеева, Т.А. Чикишевой |

|

Охотская культура, Омисаки |

8 |

Медицинский университет Саппоро, Музей Университета Хоккайдо |

[Моисеев, 2008] |

|

То же, Мойоро |

17 |

Музей Университета Хоккайдо |

[Там же] |

|

То же, Хаманака |

10 |

Музей Университета Хоккайдо, Медицинский университет Саппоро |

» |

|

Эпоха дзёмон, о-в Хоккайдо |

10 |

Медицинский университет Саппоро, Университет Киото, Музей Университета Хоккайдо |

Неопубликованные данные В.Г. Моисеева |

|

Древнеберингоморская культура (Эквен) |

13 |

НИИ и МА МГУ |

[Дебец, 1975] |

|

Древние алеуты (Чалука) |

9 |

Смитсоновский институт, США |

[Алексеев, Лафлин, 1983] |

|

Мохэ (Троицкий) |

5 |

ИАЭТ СО РАН |

Неопубликованные данные В.Г. Моисеева, Е.А. Кербс |

|

Айны Сахалина |

10 |

МАЭ РАН |

Неопубликованные данные А.В. Зубовой, В.Г. Моисеева |

|

Чукчи |

12 |

То же |

Неопубликованные данные В.Г. Моисеева |

|

Эскимосы |

7 |

» |

То же |

|

Ульчи |

11 |

» |

» |

|

Нанайцы |

7 |

» |

» |

|

Нивхи |

10 |

» |

» |

Рис. 1. Расположение 17 групп с территории Дальнего Востока в пространстве I и II КВ.

а – древние серии; б – близкие к современности группы; в – отдельные индивиды из захоронения на м. Братьев (обозначения к2, к6, к7, к8, к10 соответствуют номерам черепов в табл. 1).

2,0

1,5

1.0

0,5

и менее выраженной горизонтальной упло-щенностью лица (табл. 3). Оценка различий между этими группами с помощью критерия Стьюдента показала их высокую достоверность ( t = 14,37, p = 0,000). Такой уровень дифференциации однозначно свидетельствует о формировании на основе различных по происхождению предковых мета-популяций.

Серия с м. Братьев находится в «континентальном» блоке, однако в расположении отдельных индивидов в пространстве I КВ наблюдаются существенные различия. Если три из них (7, 8 и 10) по значениям координат данного вектора сходны с континентальными сериями, то два (6 и 2) демонстрируют достаточно выраженную близость к эпидзё-монскому населению (рис. 1). Это не является случайной аберрацией и, вероятнее всего, отражает реальные механизмы формирования населения, оставившего захоронение на м. Братьев, поскольку соответствует результатам нескольких генетических исследований. Напрямую данные о связи эпидзёмон-ского населения с коряками были получены при изучении генома индивида из погребения на стоянке Танковое-2 (о-в Итуруп), по археологическим материалам отнесенного к эпи-дзёмону. Результаты анализа точечных нуклеотидных полиморфизмов (SNPs) указывают на высокую степень сходства этого индивида с современными коряками и ительменами [Моисеев и др., 2019, с. 141]. О древних генетических связях между популяциями Северного Приохотья и автохтонным населением Японских островов также свидетельствуют бóльшая генетическая близость айнов Хоккайдо, являющихся потомками эпидзёмонского населения, к корякам, ительменам, чукчам и эскимосам, чем к другим популяциям Восточной Азии [Jeong, Nakagome, Di Rienzo, 2016, р. 267]. Краниологическое сходство антропологических материалов с м. Братьев и о-ва Хоккайдо – еще одно свидетельство значительной древности формирования этой генетической связи.

Вопрос о роли эскимосско-алеутского влияния, фиксируемого для древнекорякского населения по археологическим данным [Лебединцев, 2019], сложен. Серия древнеберингоморской культуры из могильника Эквен близкого сходства с черепами с м. Братьев

ш

О

-0.5

-1,0

-1,5

-2.0

к7

Нивхи_

О кЮф

к8 Айны Сахалина

Ф О

Эскимосы О

О

Сацумон

Чукчи о

О Ульчи Мыс Братьев Нанайцы *

Айны Хоккайдо О

Хаманака •

Троицкий могильник

Кб

Омисаки Мойоро • Чалука

Эквен

к2

Дзёмон

Эпидзёмон

•а

О б

<- в

-2,5 L

-2

О

I КВ

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между исходными признаками и значениями первых трех канонических векторов при анализе 17 серий с территории Дальнего Востока

|

Признак |

I КВ |

II КВ |

III КВ |

|

1. Продольный диаметр |

0,121 |

–0,441 |

0,352 |

|

8. Поперечный диаметр |

–0,214 |

0,178 |

–0,627 |

|

17. Высотный диаметр |

–0,069 |

–0,524 |

–0,068 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

0,185 |

–0,348 |

–0,046 |

|

48. Верхняя высота лица |

–0,836 |

–0,044 |

–0,084 |

|

55. Высота носа |

–0,816 |

–0,002 |

–0,221 |

|

54. Ширина носа |

0,082 |

0,374 |

–0,236 |

|

51. Ширина орбиты |

–0,040 |

–0,141 |

–0,362 |

|

52. Высота орбиты |

–0,502 |

–0,234 |

–0,024 |

|

77. Назомалярный угол |

–0,446 |

–0,136 |

–0,275 |

|

Zm. Зигомаксиллярный угол |

–0,333 |

0,344 |

0,269 |

|

SS : SC. Симотический указатель |

0,237 |

0,281 |

0,399 |

|

Доля в общей дисперсии, % |

0,379 |

0,551 |

0,687 |

Примечание. Жирным шрифтом выделены статистически значимые корреляции, p < 0,05.

не демонстрирует. Ее краниологические особенности формируют нагрузки в составе II КВ (17 % общей изменчивости), который отделяет данную группу (отрицательные значения вектора) от остальных. Различия между сериями с м. Братьев и из Эквена по значениям координат II КВ высокодостоверны ( t = –4,07, p < 0,005). Морфологически группа из Эквена отличается от большинства остальных прежде всего высокой и длинной черепной коробкой (табл. 3).

Различия между серией с м. Братьев и близкими к современности чукчами и эскимосами не достигают

значимой величины. Это говорит о том, что в период после формирования древнеберингоморской культуры, но до или во время распространения в Приохотье древнекорякской культуры в регион могла проникнуть группа населения, связанная с популяциями, сформировавшими современный антропологический облик эскимосов и чукчей. К сожалению, пока вопрос о ее происхождении остается открытым. Можно предполагать два варианта: изменение состава населения

1,5

1,0

0,5

О ю

Эквен

-0.5

Нанайцы О

фТроицкий могильник

Ульчи

О

Мойоро

Чалука

Нивхи О

к2

Хаманака ^

к7

кб

Оми саки

-1,0

Мыс Братьев А

*к8

Чукчи О

-1,5

-2.0,

к10

-2,5 -2.0 -1,5 -1,0

Эскимосы О

О 0,5 1,0 1,5 2,0

Рис. 2. Расположение 12 групп с территории Дальнего Востока в пространстве I и II КВ (усл. обозн. см. рис. 1).

Таблица 4. Коэффициенты корреляции между исходными признаками и значениями первых трех канонических векторов при анализе 12 серий с территории Дальнего Востока *

|

Признак |

I КВ |

II КВ |

III КВ |

|

1. Продольный диаметр |

0,623 |

0,278 |

–0,084 |

|

8. Поперечный диаметр |

–0,534 |

–0,074 |

0,362 |

|

17. Высотный диаметр |

0,411 |

0,216 |

–0,164 |

|

9. Наименьшая ширина лба |

0,224 |

–0,418 |

–0,417 |

|

48. Верхняя высота лица |

–0,095 |

–0,449 |

–0,028 |

|

55. Высота носа |

–0,121 |

–0,054 |

–0,244 |

|

54. Ширина носа |

–0,598 |

0,439 |

–0,169 |

|

51. Ширина орбиты |

0,063 |

–0,135 |

0,010 |

|

52. Высота орбиты |

0,360 |

–0,171 |

0,246 |

|

77. Назомалярный угол |

0,022 |

–0,018 |

0,191 |

|

Zm. Зигомаксиллярный угол |

–0,368 |

–0,304 |

–0,238 |

|

SS : SC. Симотический указатель |

–0,052 |

–0,487 |

0,364 |

|

Доля в общей изменчивости, % |

33,1 |

23,1 |

17,1 |

*См. примеч. к табл. 3.

связано либо с миграцией континентальных североазиатских групп, либо с одной из обратных миграций с территории Нового Света. Поскольку кроме черепов с м. Братьев в нашем распоряжении нет ни одной серии из Северо-Восточной Азии или Северной Америки, хронологически промежуточной между носителями древнеберингоморской культуры и современными чукчами и эскимосами, сделать выбор между этими гипотезами невозможно. Судя по распределению нагрузок на II КВ (табл. 3), представители искомого компонента отличались от группы из Эквена относительно короткой и низкой черепной коробкой и более уплощенным на верхнем уровне лицом.

Нужно также иметь в виду, что, поскольку I КВ в данном варианте анализа прежде всего работает на дифференциацию японских и континентальных серий, сходство каких-либо континентальных групп между собой может не указывать на близкое родство, а являться следствием их равной удаленности от японских. Для более детального рассмотрения дифференциации этих групп был выполнен еще один вариант канонического анализа, без учета населения Японии. В данном случае положительный полюс I КВ (33 % общей изменчивости) занимают две древние группы из Чалуки (преалеуты) и Эквена, а отрицательный - нивхи и серия с м. Братьев (рис. 2). Комбинация признаков, дифференцирующая серии по I КВ, и направления их корреляционных связей сходны с наблюдаемыми в предыдущем варианте анализа для II КВ (табл. 4). Близкие к современности группы чукчей и эскимосов снова оказываются гораздо ближе к древнекорякской выборке, чем серия из Эквена, что подтверждает выдвинутое выше предположение о более позднем изменении популяционного состава чукчей и эскимосов по сравнению с носителями древнеберингомор-ской культуры и связи части древнекорякского населения именно с этим субстратом.

II КВ (23 % общей изменчивости) работает прежде всего на дифференциацию амурских групп (положительные значения), с одной стороны, и серии с м. Братьев, эскимосов, чукчей (отрицательные значения) - с другой. Амурская специфика, выражающаяся в уменьшении высоты переносья и лица и увеличении ширины носа (табл. 4), в наибольшей степени проявлена в серии мохэ из Троицкого могильника. Промежуточное положение между чукчами и эскимосами, с одной стороны, и древними, а также близкими к современности тунгусо-манчжурскими группами - с другой, занимают серии охотской культуры. Это соответствует результатам более ранних исследований, в которых неоднократно отмечалось сходство морфологических [Ishida, 1996; Komesu et al., 2008] и генетических [Sato et al., 2007; Gakuhari et al., 2020] характеристик уль-чей и охотцев при наличии в составе последних также и арктического компонента [Моисеев, 2007, 2008].

Наиболее близкими к серии с м. Братьев в пространстве первых двух КВ оказываются нивхи и охотская серия из Хаманаки (рис. 2). Другие охотские выборки располагаются чуть дальше: группа из Оми-саки демонстрирует небольшой сдвиг в сторону серии из Эквена, а группа из Мойоро оказывается самой близкой к амурским.

Подводя итоги двух вариантов канонического анализа, можно сделать несколько выводов. На результаты первого влияет морфологическая специфика серий с Японских островов. Формируемое на их фоне распределение континентальных групп в пространстве I и II КВ (см. рис. 1) отражает степень не их взаимного родства, а удаленности от автохтонного населения Японии. Соответственно, наблюдаемое сходство между серией с м. Братьев и амурскими группами не свидетельствует об их близком родстве. Второй вариант анализа, дифференцирующий континентальные выборки, определенно подтверждает тесную связь древнекорякского населения с арктическими популяциями и исключает ее наличие с тунгусо-манчжурскими.

Следует заметить, что векторные варианты анализа, к которым относится и канонический дискриминантный, ориентированы на выделение наиболее значимых направлений изменчивости анализируемых групп. Однако популяционная история любого населения, а соответственно, история формирования его антропологического состава, чаще всего сложна и не может быть сведена к динамике двух-трех комплексов признаков, обычно анализируемых при использовании векторного подхода. К тому же встроенный в программы для многомерного анализа алгоритм ортогональности векторов, а значит, независимости описываемых ими морфологических комбинаций, не всегда позволяет полностью отразить сложный характер популяционных взаимоотношений, в процессе которых возможно эпизодическое появление одних и тех же признаков из различных источников или усиление разнообразия за счет контакта с одной, но очень гетерогенной популяцией. Свидетельства локальных популяционных контактов, важные для отдельной группы, могут уходить в дальние вектора, сильно подверженные статистическому шуму.

Для получения максимально полной картины взаимоотношения групп нами была рассчитана матрица расстояний Махаланобиса, применяемая для суммарной оценки сходства групп по полному комплексу метрических показателей. Согласно полученным результатам, серия с м. Братьев наиболее близка (по убывающей) к двум охотским из Хаманаки и Мой-

Троицкий могильник

/о

Эквен о"'

Чалу ка^р'нанайцы

Ульчи / Чукчи^-р—О--О Омисаки

Мойоро / о—-о / Эскимосы

Охаманака

^ Мыс Братьев

Рис. 3. Расстояния Махаланобиса между серией с м. Братьев и 11 древними и близкими к современности группами.

оро, эскимосам и чукчам (рис. 3). Хотя анализируемая серия демонстрировала сходство с нивхами, в суммарной оценке изменчивости последние оказываются лишь на пятом месте по степени близости с ней.

Заметим, что данный результат не противоречит выявленному с помощью канонического анализа наличию у индивидов из погребения на м. Братьев общего с нивхами компонента, но лишь указывает на его относительно небольшой вклад в общую морфологическую изменчивость выборки. Группа из Эквена, в отличие от современных чукчей и эскимосов, вновь сильно удаляется от рассматриваемой серии.

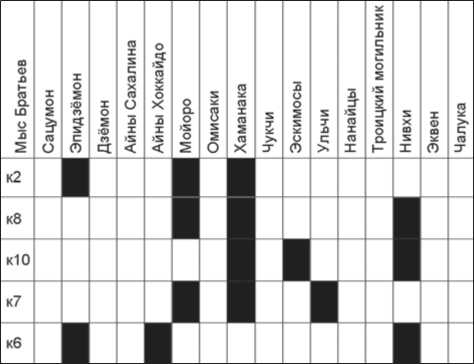

Анализ расстояний Махаланобиса между отдельными индивидами из погребения на м. Братьев и 16 сериями с территории Дальнего Востока (рис. 4) в целом подтверждает гетерогенность древнекорякской серии и ее сходство с носителями охотской культуры. Охотские параллели с группами из Мойоро или Хаманаки есть практически у всех индивидов, кроме № 6, который ближе к айнам Хоккайдо. Но если для черепов № 2 и 6 одной из ближайших оказывается эпидзёмон-ская серия, то для остальных это направление связей не принципиально. Для трех индивидов (6, 8 и 10) важной является близость к нивхам. Сходство с чукчами на индивидуальном уровне в серии с м. Братьев не выражено, некоторая близость к ульчам и эскимосам проявляется в единичных случаях, и уже после охотской линии связей. Результаты данного анализа позволяют допустить, что арктический компонент вошел в состав древнекорякского населения опосредованно, через носителей охотской культуры.

Популяционный ст атус серии с м. Братьев по данным палеогенетики. Полногеномный анализ антропологических материалов из погребения на м. Братьев в контексте изменчивости современного и близкого к современности населения Северо-

Рис. 4. Распределение квадратических расстояний Ма-халанобиса между отдельными индивидами из захоронения на м. Братьев и древними и близкими к современности группами.

Обозначения к2, к6, к7, к8, к10 соответствуют номерам черепов в табл. 1. Для каждого индивида цветом выделены три группы с наименьшими расстояниями.

Восточной Азии продемонстрировал сходство между индивидами из этого захоронения, носителями тока-ревской культуры, современными коряками и ительменами [Fuente, 2018, p. 55]. Все они относятся к одному генетическому кластеру, который восходит к древнему индивиду из Дуванного Яра (9,8 тыс. кал. л.н.). По результатам анализа главных компонент этот кластер занимает промежуточное положение между двумя другими. В первый входят носители древнеберинго-морской культуры, а также современные и исторические эскимосы и чукчи; во второй – континентальные тунгусо-манчжурские и некоторые тюркские группы.

Анализ митохондриальных геномов индивидов с м. Братьев показал наличие гаплогрупп мтДНК G1b, С4b2 и Z1a2a [Ibid., fig. A, tab. S1]. Все они присутствуют в генофонде современных коряков и ительменов [Деренко, Малярчук, 2010, с. 120–122; Губина и др., 2013, с. 865–869]. Гаплогруппа G1b выступает ключевой для древней палеосибирской популяции, представленной геномом человека из Дуванного Яра. Ее прямыми потомками являются носители токаревской культуры [Sikora et al., 2019], на основании которой предполагалось формирование древнекорякской. Таким образом, данные палеогенетического анализа показывают, что индивиды из коллективного погребения в каменной нише на м. Братьев могут быть предками современных коряков.

Заключение

По скольку палеогенетические данные демонстрируют высокую степень сходства между индивидами из погребения на м. Братьев и современными коряками, с одной стороны, и носителями токаревской культуры – с другой, то можно считать подтвержденным выдвинутое на основании археологических материалов предположение о древнекорякской принадлежности этого захоронения. Краниометрические характеристики рассматриваемой серии свидетельствуют о популяционных контактах между древними коряками и населением о-ва Хоккайдо, не включавшимся в генетический анализ. Следствием этих контактов является наличие достаточно выраженной эпидзёмонской специфики у двух индивидов из погребения на м. Братьев.

Также результаты проведенного анализа позволяют говорить о наличии общих эпизодов популяционной истории у группы с м. Братьев и носителей охотской культуры. Две из трех охотских серий демонстрируют наивысший уровень суммарного сходства с этой группой. Однако существенным отличием охотцев является связь с амурскими популяциями, не значимая для индивидов из рассматриваемого погребения. Также последних отличает от носителей охотской культуры наличие антропологического компонента, сближающего их с нивхами, и сходство с эпидзёмонским населением, выраженное значительно сильнее, чем у охотцев.

Что касается возможного участия приморских групп Чукотки в формировании североохотского населения, то краниометрические различия между серией из Эк-вена, относящейся к древнеберингоморской культуре, и серией с м. Братьев не позволяют говорить о прямой популяционной преемственности. Однако отсутствие у древних коряков выраженного сходства с этой группой не исключает наличия в их составе неоэскимос-ского компонента, поскольку суммарная серия демонстрирует близость к современным чукчам и эскимосам. Можно предполагать, что серию с м. Братьев и современные группы объединяет не древнеберингоморский пласт, а более поздний компонент, сформировавший современный морфологический облик чукчей и эскимосов. Вероятно, он был привнесен в древнекорякскую среду носителями охотской культуры.

В целом результаты проведенного анализа свидетельствуют о сложности состава древнекорякского населения, которая может быть одной из причин максимальной антропологической гетерогенности современных коряков среди палеоазиатских групп, описанной Г.Ф. Дебецем по соматологическим данным [1951, с. 114].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-09-00144) и в рамках проекта НИР № 0329-2019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст». Авторы выражают признательность М.С. Кишкурно (ИАЭТ СО РАН) за краниометрическое обследование находок.

Список литературы Популяционные связи древнего североохотского населения по краниометрическим материалам из коллективного погребения в каменной нише на мысе Братьев (северное побережье Охотского моря)

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.

- Алексеев В.П., Лафлин У. Материалы к антропологии древнего населения Аляски и Алеутских островов. II. Черепа из преалеутских погребений на стоянке Чалука (o. Умнак) // СЭ. – 1983. – № 1. – С. 114–127.

- Беляева Н.А. Древнейшие погребения на Охотском побережье // История и культура народов Севера Дальнего Востока. – М.: Наука, 1967. – С. 80–84.

- Васильевский Р.С. Происхождение и древняя культура коряков. – Новосибирск: Наука, 1971. – 250 с.

- Гребенюк П.С., Федорченко А.Ю., Лебединцев А.И., Малярчук Б.А. Древние культуры крайнего Северо-Востока Азии и этногенетические реконструкции // Том. журн. лингв. и антропол. исследований. – 2019. – № 2. – С. 110–136.

- Губина М.А., Гырголькау Л.А., Бабенко В.Н., Дамба Л.Д., Максимов В.Н., Воевода М.И. Полиморфизм митохондриальной ДНК в популяциях коренных жителей Дальнего Востока // Генетика. – 2013. – Т. 49, № 7. – С. 862–876.

- Дебец Г.Ф. Антропологические исследования в Камчатской области. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 264 с. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. 17) – (Труды Северо-Восточной экспедиции; т. 1).

- Дебец Г.Ф. Палеоантропологические материалы из древнеберингоморских могильников Уэлен и Эквен // Проблемы этнической истории Берингоморья. – М.: Наука, 1975. – С. 198–237.

- Деренко М.В., Малярчук Б.А. Молекулярная филогеография населения Северной Евразии по данным об изменчивости митохондриальной ДНК / отв. ред. И.А. Захаров-Гезехус. – Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2010. – 376 с.

- Ефимов С.П. Остатки коллективного погребения на мысе Трех Братьев – новый памятник древнекорякской культуры // Древние памятники Севера Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВО АН СССР, 1991. – С. 136–141.

- Зубов А.А., Лебединская Г.В. Реконструкция внешнего облика людей по черепам, найденным во время археологических работ на Камчатке и Чукотке // Новое в археологии севера Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1985. – С. 126–142.

- Лебединцев А.И. Становление и развитие приморского хозяйства в Северном Приохотье и на Камчатке // История, археология и этнография Северо-Востока России. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. – С. 42–69.

- Лебединцев А.И. Проблема происхождения северо-восточных палеоазиатов // Вестн. СВНЦ ДВО РАН. – 2008. – № 3. – С. 67–80.

- Лебединцев А.И. Приморские культуры Охотоморья: эскимосско-алеутское влияние // V Северный археологический конгресс / отв. ред. Н.М. Чаиркина. – Екатеринбург: Альфа-Принт, 2019. – С. 175–177.

- Моисеев В.Г. К вопросу о происхождении населения охотской культуры Северного и Восточного Хоккайдо // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2006 г. – СПб.: МАЭ РАН, 2007. – С. 194–197.

- Моисеев В.Г. О происхождении носителей охотской культуры Северного и Восточного Хоккайдо (по краниологическим данным) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 1. – С. 134–141.

- Моисеев В.Г., Зубова А.В., Фуэнте К., де ла, Яншина О.В., Кишкурно М.С., Чикишева Т.А. Новые краниологические и палеогенетические данные к проблеме происхождения коренного населения Хоккайдо и Сахалина // Camera praehistorica. – 2019. – № 2. – С. 137–146.

- Пытляков Г.А., Беляева А.В. Археологические работы на Охотском побережье // Краеведческие записки. – Магадан: Кн. изд-во, 1957. – Вып. I. – С. 5–11.

- Fuente C., de la. Recent population history of Siberia: PhD Dissertation. – Copenhagen: University of Copenhagen, 2018. – 175 p.

- Gakuhari T., Nakagome S., Rasmussen S., Morten E. Allentoft M.E., Sato T., Korneliussen T., Chuinneagáin B.N., Matsumae H., Koganebuchi K., Schmidt R., Mizushima S., Kondo O., Shigehara N., Yoneda M., Kimura R., Ishida H., Masuyama T., Yamada Y., Tajima A., Shibata H., Toyoda A., Tsurumoto T., Wakebe T., Shitara H., Willerslev E., Sikora M., Oota H. Ancient Jomon genome sequence analysis sheds light on migration patterns of early East Asian populations // Commun. Biol. – 2020. – Vol. 3. – N 437. – doi:10.1038/s42003-020-01162-2.

- Ishida H. Metric and nonmetric cranial variation of the Prehistoric Okhotsk people // Anthropol. Sci. – 1996. – Vol. 104. – P. 233–258.

- Jeong C., Nakagome S., Di Rienzo A. Deep History of East Asian Populations Revealed Through Genetic Analysis of the Ainu // Genetics. – 2016. – Vol. 202, iss. 1. – P. 261–272.

- Kenyhercz M.W., Passalacqua N.V. Chapter 9 – Missing Data Imputation Methods and Their Performance with Biodistance Analysis // Biological Distance Analysis: Forensic and Bioarchaeological Perspectives / eds. M.A. Pilloud, J.T. Hefner. – L.: Academic Press, 2016. – P. 181–194.

- Komesu A., Hanihara T., Amano T., Ono H., Yoneda M., Dodo Y., Fukumine T., Ishida H. Nonmetric cranial variation in human skeletal remains associated with Okhotsk culture // Anthropol. Sci. – 2008. – Vol. 116. – Р. 33–47.

- Sato T., Amano T., Ono H., Ishida H., Kodera H., Matsumura H., Yoneda M., Masuda R. Origins and genetic features of the Okhotsk people, revealed by ancient mitochondrial DNA analysis // J. of Human Genetics. – 2007. – Vol. 52. – P. 618–627.

- Sikora M., Pitulko V.V., Sousa V.C., Allentoft M.E., Vinner L., Rasmussen S., Margaryan A., Barros Damgaard P., de, Fuente C., de la, Renaud G., Yang M.A., Fu Q., Dupanloup I., Giampoudakis K., Nogués-Bravo D., Rahbek C., Kroonen G., Peyro M., McColl H., Vasilyev S.V., Veselovskaya E., Gerasimova M., Pavlova E.Y., Chasnyk V.G., Nikolskiy P.A., Gromov A.V., Khartanovich V.I., Moiseyev V., Grebenyuk P.S., Fedorchenko A.Yu., Lebedintsev A.I., Slobodin S.B., Malyarchuk B.A., Martiniano R., Meldgaard M., Arppe L., Palo J.U., Sundell T., Mannermaa K., Putkonen M., Alexandersen V., Primeau C., Baimukhanov N., Malhi R.S., Sjögren K.-G., Kristiansen K., Wessman A., Sajantila A., Lahr M.M., Durbin R., Nielsen R., Meltzer D.J., Laurent Excoffi er L., Willerslev E. The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene // Nature. – 2019. – Vol. 570. – P. 182–188.