Популяционный подход как метод изучения редких видов растений Волгоградской области

Бесплатный доступ

Представлена структура мониторинга популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу Волгоградской области и обитающих на территории г. Волгограда. Описаны основные этапы мониторинга, приведены методы оценки состояния популяций, приемы анализа полевых данных, а также возможные пути использования результатов мониторинга в практике управления.

Популяция, мониторинг, антропогенные факторы, редкие виды, волгоградская область, оопт

Короткий адрес: https://sciup.org/148327465

IDR: 148327465 | УДК: 581.52

Текст статьи Популяционный подход как метод изучения редких видов растений Волгоградской области

В последние столетия взаимоотношение человеческой цивилизации и окружающей среды проис -ходило в духе безответственного потребительства. И лишь в последние десятилетия у жителей Земли появилось понимание ограниченности ресурсов дикой природы и хрупкости естественных экосистем. Множатся публикации, говорящие об опасных тенденциях в изменении климата, сокращении площади и деградации естественных сообществ, о неоправданно большом изъятии из природы ресурсных видов, браконьерстве, масштабном вымирании видов растений и животных.

Эта ситуация тем более тревожна, что её не удается переломить, даже при, казалось бы, активных действиях мирового сообщества. Уже почти 20 лет действует подписанная правительствами почти всех стран Земли Конвенция о биологическом разнообразии [4]. Приняты и другие масштабные международные и межгосударственные соглашения об охране отдельных ценных видов, сообществ, местообитаний, ландшафтов. Создана обширная сеть охраняемых природных территорий. Однако даже снизить скорость разрушения и деградации естественных биологических комплексов пока не удается.

Причина, в общем-то, понятна. Человечество продолжает развиваться. Увеличивается население, растет промышленное и сельскохозяйственное производство, все в большем объеме требуются природные ресурсы. Экологически безопасные технологии пока не стали доминирующим способом производства даже в наиболее развитой части мира. Таким образом, острота проблем сохранения природы в ближайшее время будет только нарастать.

Есть ли вообще выход в этой ситуации? Как остановить сокращение биоразнообразия и деградацию природных комплексов? Можно ли найти компромисс между цивилизацией и дикой природой? На эти сложные вопросы пока нет ясного ответа.

Попробуем обратиться к этой проблеме применительно к тому месту, где мы живем, к своей «малой Родине». Ведь, в первую очередь, мы связаны с природой в своем ближайшем окружении. Лесные массивы, степи, водоемы с прибрежными лугами – все эти элементы живой природы обеспечивают людей целым комплексом условий, необходимых для жизни. Сейчас их принято называть экосистемными услугами. Даже при очень поверхностной оценке очевидно, что человек связан с дикой природой, нуждается в ней, зависим от неё.

Именно эта часть природы, которая ближе всего расположена к нашим поселениям и которую суховато называют окружающей средой, и должна быть нашей постоянной заботой.

Опыт показывает, что при разумном природопользовании и определенных ограничениях вполне могут быть решены и утилитарные задачи, и сохранены природные сообщества. Важно знать тот предел, за которым устойчивое использование биологических ресурсов превращается в истощение, деградацию, вымирание.

Поиск границ и норм таких разумных ограничений в использовании природы и является одной из важнейших задач природоохранного менеджмента и его важнейшей части - мониторинга. Экологический мониторинг - это система наблюдений за природой, биологическими объектами, экологическими процессами. Мониторинг – это инструмент, который позволяет определить: достаточно ли корректно по отношению к живой природе осуществляется хозяйствование, выявляет конфликтные ситуации, обеспечивает сопровождение природоохранных действий для оценки их эффективности и корректировки [2].

Мониторинг экосистем различных типов может быть организован как сложное и статистически выверенное научное исследование, осуществляемое специалистами. Однако столь же важны и наблюдения в природе, которые ведут студенты, учителя и школьники, местные жители, фермеры и землепользователи и другие заинтересованные люди – волонтеры дела охраны природы. В мире ширится участие обычных людей в наблюдениях за природой, что существенно увеличивает объем полученной информации и её оперативность. Эти данные активно используются природоохранными ведомствами.

Задача данного методического руководства помочь расширить круг участников мониторинга ценных природных объектов и сделать такие наблюдения корректными и практически значимыми для сохранения природы.

Приоритетными объектами мониторинга, безусловно, являются наиболее чувствительные и уязвимые элементы биологических сообществ – редкие виды. Часть из них включена в Красные книги и имеет природоохранный статус. Такие растения и животные нуждаются в специальных мерах поддержки. Задача мониторинга – выявить критические популяции и обеспечить выбор адекватных мер для их сохранения в составе природных комплексов территории.

Мониторингом окружающей среды (экологическим мониторингом) называют комплексную систему наблюдений за состоянием окружающей среды, оценку и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Если мониторинг осуществляется органами государственной власти РФ или субъектов РФ, то он приобретает статус государственного мониторинга. Философия, общие принципы и тематические формы мониторинга представлены в обширной литературе [2–3, 6]. Широкое использование термина «мониторинг» определило и многообразие его толкований.

Важно подчеркнуть, что экологический мониторинг не может отождествляться с любыми научными исследованиями, проводимыми в природных сообществах, в т. ч. долговременными.

Данные, полученные в ходе мониторинга, выявляют болевые точки в состоянии природных объектов, являются основой для принятия решений, снимающих или смягчающих действие негативных факторов, служат показателями эффективности проводимых природоохранных мероприятий. Так, в отличие от научных наблюдений, экологический мониторинг осуществляется всегда в контакте со специально уполномоченными природоохранными органами и должен приносить информацию, востребованную практикой управления.

Координаторами мониторинга редких растений являются организации-кураторы, которые имеют соответствующее поручение от уполномоченных государственных природоохранных органов. Учреждения-кураторы определяются из числа научно-исследовательских институтов, учебных заведений и других учреждений, связанных с изучением объектов мониторинга.

Учреждения-кураторы планируют, организуют и проводят сбор, хранение, обобщение и анализ информации о состоянии конкретных объектов (охраняемых видов), подготовку и обоснование пред- ложений по их охране и восстановлению в природе, разработку программ и мероприятий по искусственному разведению уязвимых видов и т. д., а также передают соответствующие материалы в установленном порядке в орган исполнительной власти [6].

Планирование и проведение экологического мониторинга учреждением-куратором включает в себя следующие основные этапы:

-

– выделение объекта мониторинга;

-

– определение цели мониторинга;

-

– подготовка плана мониторинга;

-

– подбор методов мониторинга;

-

– разработка регламента и правил проведения мониторинга,

-

– сбор данных в соответствии с планом и регламентом;

-

– анализ данных и оценку состояния объекта, выявление причин негативных изменений;

-

– прогноз развития объекта;

-

– подготовка предложений для корректировки планов управления территориями, включающими местообитания объекта.

При проведении мониторинга охраняемых растений основным объектом является популяция. Параметры популяции могут изменяться под воздействием естественных причин, проявляясь в форме различных флуктуаций. Такие колебания крайне важны для сообщества, т. к. способствуют поддержанию более высоких уровней биоразнообразия за счет сдерживания высококонкурентных видов.

Под воздействием антропогенных факторов параметры популяций также могут меняться. Однако, как правило, эти воздействия негативно влияют на сложившиеся в сообществе отношения, связи, а также состояние популяций чувствительных видов, т. к. экосистемы сложились в процессе эволюции без влияния этих факторов. В этом случае динамика параметров популяций позволяет судить о силе негативного воздействия и контролировать его в рамках природоохранного менеджмента, чтобы отдельные виды и сообщества в целом сохраняла способность к самоподдержанию. Таким образом, для целей управления актуальным является подбор чувствительных и информативных показателей состояния популяций охраняемых видов, которые позволяют вносить коррективы в характер использования человеком местообитаний уязвимых растений с целью поддержания последних в составе конкретных сообществ данной территории.

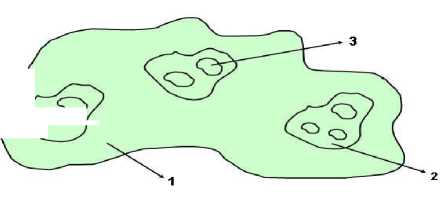

Объектами мониторинга могут рассматриваться разные виды популяций. Они могут занимать территории, имеющие разные размеры и различный уровень экологической дифференциации местообитаний. Есть существенные различия между видами популяций по степени единства и гомогенности генофонда и т. д. Для целей мониторинга в рамках регионального природоохранного менеджмента можно остановиться на выделении трех видов популяций (см. рис.): экологической, локальной, географической [7].

Рис. Пространственная иерархия популяций

1 – географическая популяция; 2 – элементарная (локальная) популяция;

3 – экологическая популяция, или ценопопуляция.

Ключевым объектом регионального мониторинга является локальная популяция, которая представляет собой совокупность особей одного вида, занимающих участок относительно однородной по климатическим условиям площади. Локальная популяция – это популяция конкретной местности, урочища, ландшафта, ландшафтного района, природно-территориального комплекса, имеющих определенный диапазон экологических условий [5].

Экологическая популяция, или ценопопуляция – часть локальной популяции, приуроченная к конкретным экологическим условиям данной местности. Такие близкие по экологическим условиям местообитания обычно занимают сходные фито(био)ценозы. Таким образом, экологическая популяция является также ценопопуляцией, т. е. популяцией, приуроченной к определенному типу растительных сообществ [4, 7–8].

Так, ценопопуляции рябчика русского на остепненном лугу (сообщество А) и на примыкающем участке разреженного дубового леса (сообщество Б) составляют одну локальную популяцию. В пределах более крупного ландшафтного района может быть целый спектр ценопопуляций вида, приуроченных к различным фитоценозам, обитающих в конкретных экологических условиях. Не все из этих условий являются для вида оптимальными, поэтому ценотическая роль вида в разных сообществах может различаться - от активного доминирования до перехода в категорию ассектаторов, характеризующихся малой численностью, а иногда и снижением жизненности.

В пределах локальных и экологических популяций происходит активный обмен генами. В связи с этим, внешние различия между отдельными популяциями связаны обычно не столько с их генетическими особенностями, сколько со спецификой условий обитания, в т. ч. и определяемых деятельностью человека.

Географическая популяция - совокупность локальных популяций, обитающих на территории более крупного географического выдела (физико-географического района, природной зоны или подзоны) [6]. Географические популяции существуют относительно автономно, ареалы их могут быть пространственно отдалены или даже изолированы, обмен генами происходит редко (у растений – при разносе пыльцы, семян и плодов) или не происходит совсем. Следствием является постепенное накопление генетических различий между географическими популяциями. На этом уровне происходит формирование разновидностей, географических рас, выделяются подвиды.

Таким образом, объектом мониторинга в зависимости от конкретных целей могут быть выбраны популяции экологические (на уровне управления в рамках муниципалитета, сельского поселения или небольшого ООПТ), локальные (управление в рамках административного района, региона, крупной ООПТ), географические (управление в масштабах страны).

В отличие от принятого в данной работе узкого понимания мониторинга, как элемента природоохранного менеджмента, достаточно широко распространено представление о том, что мониторингом являются любые регулярные наблюдения за объектом. В последнем случает цель определяется в соответствии приоритетами научного исследования, содержанием научной гипотезы, используемым научным инструментарием.

Цель мониторинга, проводимого в рамках природоохранного процесса, должна быть ясно связана с проводящимися или планируемыми менеджмент-действиями, проектами, манипуляциями и не должна быть сориентирована только на получение нового научного знания.

Цель мониторинга может быть сформулирована как определение положения параметров популяции относительно заданного уровня (состояния одного или нескольких индикаторных показателей-метрик); в случае превышения заданного уровня, установленного в ходе мониторинга, должны быть запущены определенные механизмы управления.

При определении цели конкретной программы мониторинга должны быть учтены следующие компоненты:

-

– задачи управления, для которых осуществляется мониторинг (например, контроль за сохранностью популяций на территориях с определенной хозяйственной деятельностью; мониторинг влияния

отдельных видов антропогенных нагрузок на параметры популяций; мониторинг состояния популяций, к которым применяются конкретные менеджмент-меры, мониторинг восстанавливаемых популяций и т. д.);

-

– объекты мониторинга (например, отдельные локальные или экологические популяции вида; все популяции одного вида на локальной территории; все популяции охраняемых видов на локальной территории и др.);

-

- территория, на которой осуществляется мониторинг (необходимо определение границ территории, в рамках которой предполагается проведение наблюдений);

-

– период, в течение которого должен проводиться мониторинг;

-

- атрибут популяции, который избран в качестве метрики состояния (плотность, площадь, способность к самоподдержанию, комплексные показатели и индексы и т. д.).

Выбор методов проведения мониторинга, что очевидно, определяется установленными целями, но также зависит от имеющихся возможностей - временных, финансовых, людских, которых часто недостаточно. Однако эффективное и разумное природосберегающее управление территориями не может осуществляться без предварительной оценки, даже если ресурсы для проведения мониторинга ограничены. Таким образом, необходимы программы мониторинга разной сложности и трудо-затратности, рассчитанные на разные возможности. При использовании более простых, быстрых и менее дорогостоящих методов, конечно, глубина мониторинга и часть информации будут потеряны, но это может позволить расширить масштабы и получить общую картину по большему числу объектов. Для применения более тонких инструментов управления необходимо использовать и более сложные приемы контроля.

Ниже приводятся описания методов сбора и первичного обобщения информации о популяциях редких видов растений для разных уровней сложности мониторинга.

Первый уровень мониторинга предполагает использование данных ранее проведенной инвентаризации популяций на заданной территории. Этап инвентаризации является обязательным для всех редких видов растений, и проведение его предшествует другим уровням мониторинга. Он заключается в осуществлении рекогносцировочного обследования территории и сбора данных о местонахождениях популяций редких видов. Параметры популяций, установленные в ходе инвентаризации, становятся теми атрибутами, динамика которых контролируется в ходе следующих этапов мониторинга.

Простейшей формой мониторинга популяции охраняемого растения является проверка её сохранности в ранее установленном местообитании. С учетом большого числа охраняемых видов и, тем более, популяций в конкретном регионе, этот уровень мониторинга является основным и может быть реализован только при широком привлечении волонтеров.

Успешный мониторинг сохранности популяции в местообитании обеспечивается точной исходной информацией о её положении. Данные о распространении местообитаний редких видов растений на исследуемой территории заносятся в базу Учета данных или, что было бы правильнее, в Кадастр местообитаний охраняемых видов.

Второй уровень мониторинга – это контроль за изменением площади и численности популяции позволит выявить негативные тенденции, которые со временем могут привести к полной утрате популяции. В рамках природоохранных мероприятий имеет смысл проводить эти работы только на территориях, испытывающих выраженную антропогенную нагрузку.

Исследования третьего уровня мониторинга более детальны и основываются на изучении структуры популяций, которая характеризуется определенным соотношением особей, различающихся по возрасту, морфологическим особенностям, жизненности, репродукционному потенциалу . Структура популяций может рассматриваться как индикатор состояния и использована для оценки её состояния и прогноза.

Известную сложность представляет определение вклада в динамику признаков популяции антропогенных и естественных факторов. Эта задача может быть решена только в ходе оценки уровня ан- тропогенных нагрузок на местообитание (методические подходы к организации мониторинга местообитаний представлены во втором томе данного руководства).

Изучение структуры популяции в качестве мониторинговой процедуры целесообразно применять к избранным популяциям, имеющим особое значение или нуждающимся в специальном внимании. К числу таких популяций можно отнести:

-

– популяции видов, имеющие статус редкости в региональной Красной книге – 1;

-

– популяции, имеющие особое научное значение (например, популяции вида в locus classicus);

-

– популяции, имеющие в регионе единичные популяции;

-

- популяции, которые планируется использовать как донорские при проведении работ по восстановлению других популяций (глубокий мониторинг позволит установить их устойчивость и репродукционный потенциал).

Состояние популяций исследуется на этом этапе по трем основным направлениям:

-

– изучение стратегии размножения и репродуктивных способностей популяции;

-

– изучение возрастной (онтогенетической) структуры популяции;

-

– изучение виталитета популяции.

Картирование особей популяции - долговременные наблюдения за возрастной структурой популяции могут осуществляться на постоянных площадках, что позволяет не только изучать соотношение возрастных групп в популяции, но и отследить процесс выживания отдельных особей, хронология их перехода в новые возрастные состояния, выявить наиболее уязвимые этапы онтогенеза и т. д. [1].

Картирование популяций заключается в наложении информации о возрастных состояниях на карту-схему. При долговременных наблюдениях на постоянных площадках можно установить продолжительность жизни особей, длительность прегенеративного и генеративного периода, динамику численности генеративных особей, кратность цветения и плодоношения в течение жизни особи, наличие перерывов в цветении, различия в семенной продуктивности у растений различного возраста и др.

В зависимости от установленных целей мониторинга, выбранных объектов и методов разрабатывается регламент и правила проведения мониторинга. Регламент разрабатывают организации, которым поручена организация или научное сопровождение ведения данного этапа мониторинга.

Регламент должен предусматривать:

-

– определение регулярности и повторяемости наблюдений (однократное обследование, число наблюдений за определенный период времени, мониторинг в связи с определенными событиями, например, после пожара, и т. д.);

-

– сроки проведения (выбираются оптимальные для каждого вида или группы видов);

-

– приоритеты (в рамках одного цикла мониторинга виды, имеющие разный природоохранный статус, могут быть охвачены наблюдениями разной глубины);

-

- процедура первичной обработки информации и её предоставления (когда, куда и в какой форме информация, полученная в ходе мониторинга, передается на хранение).

В зависимости от времени, которым располагает исследователь, можно использовать разные формы организации сбора полевых данных:

-

- однократное изучение маршрутным способом (в течение одного дня); предполагает обследование одного или немногих видов растений в разных типах местообитаний местности, которое включает: определение географического положения, площади, плотности и численности популяции, включающего сообщества, некоторых экологических особенностях местообитаний;

-

- полустационарные наблюдения в течение нескольких дней, недель, месяцев; периоды наблюдений на местности могут быть разделены по времени и подобраны в соответствии со сроками цветения и плодоношения растений; в ходе таких наблюдений может быть собрана информация обо всех целевых видах местообитания, имеющих разный сезонный ритм, сделаны наблюдения за ритмом развития этих популяций, проведен сбор данных для оценки состояния популяций разных видов в текущем году;

-

- стационарные мониторинговые исследования (в течение ряда лет); предполагают, кроме вышеизложенных положений, наблюдения на постоянных площадках с картированием, детальное изучение возрастной и пространственной структуры и их динамики, определение семенной продуктивности на постоянных площадках.

Важным этапом мониторинга является анализ и обобщение полевых данных, а также их визуализация и представление для государственных природоохранных органов государственной власти и природоохранных организаций, например, ООПТ.

Для каждого уровня мониторинга могут быть предложены специальные приемы обобщения и первичной обработки данных.

-

1 . Итоговые материалы этапа инвентаризации могут быть обобщены и представлены в виде следующих форм:

-

– карт местообитаний отдельных видов на обследованной/модельной территории;

-

– карт всех местообитаний охраняемых видов на конкретной территории, выявляющих места их концентрации;

-

– карт ключевых ботанических территорий, включающих наиболее значимые местообитания, перспективные для создания ООПТ;

-

2 . Итоговые материалы первого этапа мониторинга – контроля за сохранностью местообитаний – могут быть использованы для подготовки:

-

– карт местообитаний видов, с указанием сохранившихся и не сохранившихся местообитаний;

-

– карт местности с обобщенной характеристикой локальных территорий по степени сохранности местообитаний охраняемых видов; в качестве локальных территорий могут рассматриваться административные районы, муниципалитеты, сельские поселения с окрестностями, ООПТ, ячейки специальной координатной сетки и т. д.;

-

- карт местообитаний (сохранившихся и не сохранившихся), совмещенных со схемой распределения на местности антропогенных нагрузок (уровней антропогенных угроз);

-

- карт местообитаний (сохранившихся и не сохранившихся), совмещенных со схемой землепользования;

-

– карт местообитаний (сохранившихся и не сохранившихся), совмещенных со схемой участков землепользователей и собственников земли;

-

– карт местообитаний (сохранившихся и не сохранившихся), совмещенных с границами ООПТ.

Таким образом, ходе реализации инвентаризации и первого этапа мониторинга могут быть получены следующие общие результаты:

-

- выявлены локальные территории разного масштаба, имеющие особую значимость с точки зрения сохранения биоразнообразия, особо ценные природные комплексы, местообитания редких и охраняемых видов и т. д.; эти территории впоследствии могут получить статус ООПТ разного ранга;

-

- накоплены данные для формирования экологической сети, состоящей из локальных природных резерватов - участков наименее нарушенных естественных сообществ, которые должны быть выделены в пределах любого ландшафта или местности; сохранение таких резервных территорий, равномерно распределенных по площади региона, позволит обеспечить не только сохранение типичных для данной местности сообществ и биоразнообразия, но и предоставление природными комплексами экосистемных услуг населению;

-

– выявлены местности (территории), где антропогенные нагрузки превышают толерантность экосистем, что проявляется в потере местообитаний и популяций охраняемых видов, наиболее чувствительных и уязвимых; эти территории требуют первоочередных мер по регламентировании или снятию нагрузок, а также восстановлению утраченных популяций или сообществ;

-

– выявлены землепользователи, формы хозяйствования которых приводят к потере биоразнообразия на территориях, являющихся местными резерватами; для таких случаев необходим пакет нор-

- мативных документов, понуждающих или стимулирующих землепользователей к изменению режима природопользования, к проведению работ по восстановлению утраченных компонентов биоразнообразия;

-

– собраны данные для оценки эффективности ООПТ в части поддержания местообитаний редких видов; эта сведения позволят, с одной стороны, корректировать сеть ООПТ, с другой - совершенствовать систему управления охраняемыми территориями.

Мониторинг растений с высоким природоохранным показателем (статусом), имеющих единичные и малочисленные популяции, а также высокую чувствительность к антропогенным нарушениям среды, должен быть более глубоким и разносторонним. Хотя такой мониторинг довольно трудоемок и требует применения более сложных методов, но применение его обосновано повышенной уязвимостью отдельных охраняемых видов, быстро выпадающих из сообществ. Для таких видов важно выявить негативные тенденции в динамике популяций на более ранних стадиях, чтобы принять оперативные меры.

Организация мониторинга растений Красной книги начинается с их ранжирования на основе расчета природоохранного показателя. Эта процедура позволяет для каждого вида определить степень риска его утраты на данной территории, а также значение этой утраты для сохранения вида в составе мировой флоры. В самом деле, уничтожение одной локальной популяции узкоареального эндема может привести к потере значительной части генофонда вида в целом. С другой стороны, для видов, имеющих большой ареал и тысячи локальных популяций, цена утраты отдельной популяции существенно ниже.

Процедура установления приоритетов позволяет рационально использовать средства, выделяемые для ведения Красной книги, направляя их, в первую очередь, на поддержание тех популяций охраняемых видов, где «цена» утраты наибольшая.

Приведенные выше методические подходы дают возможность охарактеризовать состояние локальных популяций на данный момент времени. В известной степени, полученные на этом этапе комплексные показатели состояния и данные по динамике численности позволяют сделать прогноз развития ситуации и определить вероятность утраты. Однако эти методы ничего не говорят о том, каковы причины перехода популяций в неустойчивое положение, что приводит к снижению их жизненности и способности к самоподдержанию. Однако без ответа на эти вопросы невозможно скорректировать ситуацию через изменение параметров управления и создание нового режима природопользования. Таким образом, вторая часть данной статьи посвящена методическим подходам по организации мониторинга местообитаний.

Список литературы Популяционный подход как метод изучения редких видов растений Волгоградской области

- Агафонов Г.М., Смышляев М.И. Методы выявления пространственной организации популяций // Проблемы экологии Прибайкалья: материалы III Всесоюз. конф. Ч. IY. (г. Иркутск, 5-10 сент. 1988 г.), 1988.

- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. Л.: Гидрометеоиздат, 1979.

- Израэль Ю.А. Философия мониторинга // Метеорология и гидрология. 1990. № 6. С. 5-10.

- Конвенция о биологическом разнообразии. [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml (дата обращения: 16.11.2023).

- Корчагин А.А. Внутривидовой (популяционный) состав растительных сообществ и методы его изучения // Полевая геоботаника. Л.: АН СССР, 1964. Т. 3. С. 39-131.

- Мониторинг редких видов - важнейший элемент государственной системы экологического мониторинга и охраны биоразнообразия: материалы межрегион. науч.-практич. конф. (г. Волгоград, 6-7 дек. 2005 г.). / отв. ред.: Г.Ю. Клинкова, Н.С. Калюжная, В.М. Шишкунов. Волгоград: Перемена, 2006.

- Петровский В.В. Синузии как формы совместного существования растений // Ботанический журнал. 1961. Т. 46. № 11. С. 1613-1626. EDN: YQKRUH

- Работнов Т.А. Методы изучения семенного размножения травянистых растений в сообществах // Полевая геоботаника. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 2. С. 20-41.