Поражение медоносной пчелы Apis melifera caucasica Gorb. вирусами и паразитами и состояние пчелиных семей в разных эколого-географических условиях Большого Кавказа

Автор: Ханбекова Е.М., Рубцова Л.Е., Бабин Ю.Ю., Елаткин Н.П., Лаврухин Д.К., Третьяков А.В., Спрыгин А.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Ветеринарная вирусология, микробиология

Статья в выпуске: 6 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

На территории бывшего СССР (в условиях горных районов Республики Азербайджан) впервые проведены исследования возможных причин слета/гибели пчелиных семей (ПС). В представленной работе дана сравнительная оценка заражения медоносных пчел основными паразитами и вирусами в зависимости от способа содержания, вертикальных зональных поясов и эколого-климатических условий на южных склонах Большого Кавказа. Установлено, что на пасеках циркулируют следующие вирусы: вирус деформации крыла, вирус черного маточника, вирусы сем. Iflaviridae (Кашмир-вирус и/или вирус израильского паралича пчел), а также не регистрировавшийся ранее патоген Nosema ceranae. Вирусы хронического паралича, мешотчатого расплода, острого паралича пчел и N. apis выявлены не были. Анализ меда показал наличие фосфорорганического инсектицида диазинона и хлорорганических пестицидов — ГХЦГ-альфа (гексахлорциклогексан-альфа) и ГХБ (гексахлорбензол). При анализе исследуемых факторов не выявлено корреляций между слетом/гибелью ПС и присутствием вирусов, ноземы, пестицидов, а также экстенсивностью заражения клещами (р > 0,05).

Медоносная пчела, паразиты, вирусы, пцр, пестициды

Короткий адрес: https://sciup.org/142133459

IDR: 142133459 | УДК: 638.12:619:[578+616.995.1]

Текст научной статьи Поражение медоносной пчелы Apis melifera caucasica Gorb. вирусами и паразитами и состояние пчелиных семей в разных эколого-географических условиях Большого Кавказа

В последние два десятилетия пасечное хозяйство Республики Азербайджан сократилось на 35-45 % (в результате военных действий в Карабахе и разрушения пчеловодческой инфраструктуры в переходный период после расформирования совхозов и колхозов) и в настоящее время находится в критически неустойчивом состоянии. Ежегодные значительные колебания числа пчелиных семей (ПС), помимо указанных причин, обусловлены экстремальными погодно-климатическими условиями, которые раньше не проявлялись так остро (возвратные заморозки, затяжные весенне-летние дожди, резко сменяющиеся засухами и т.д.). Огромный урон пчеловодству наносят такие болезни, которые прежде удавалось легко контролировать — варроатоз, нозематоз, американский и европейский гнилец. Клещевым инвазиям сопутствует распространение вирусов, диагностика которых на пасеке затруднена или невозможна. Кроме того, серьезную проблему составляют вредители — вощинная моль, осы, мыши, медведи, щурки и др. (1, 2). В республике отсутствует государственный ветеринарный надзор за состоянием пчелиных семей.

За последнее десятилетие во всем мире большое внимание стали уделять осенней гибели ПС. Так, в США в 2007-2008 годах потери ПС составили 36 % (3, 4). Согласно опубликованным данным (5), в странах ЕС (Англия, Германия, Италия, Франция, Испания, Румыния, Хорватия, Чехия) в 2008 году погибло 30 % ПС.

Азербайджан тоже столкнулся с этой проблемой (6, 7). Массовая гибель пчел регистрируется в весенний и осенний сезоны и носит характер вспышек. Так, в период с 2007 по 2011 год весной и летом в низменной зоне северо-востока Большого Кавказа ежегодно гибло 25-60 % пчел. В зимне-весенний сезон 2008 года в предгорном поясе центральной части Большого Кавказа погибло до 30 %, осенью — до 60 % пчел, а часть пасек потеряли 90 % ПС. Отмечались массовые слеты и гибель пчел на благополучных пасеках с хорошим запасом корма и осенним расплодом. Весной, в период цветения медоносов, погибло или слетело 20-50 % пчел на восточных отрогах Большого Кавказа и на юге республики — в Талыше (8). Следует отметить, что массовая гибель пчел зарегистрирована почти во всех странах (3, 5, 9-12). Исключение составляет Австралия (11).

В настоящее время в Европе и Северной Америке ведутся работы по выяснению причин массовой гибели пчел. По результатам крупного описательного исследования в числе наиболее вероятных факторов указывались применяемые пестициды, вирусы и паразиты (12, 13). Однако в этой связи существует несколько точек зрения. В то время как одни авторы сообщают о возможной роли органических загрязнителей (14, 15), другим не удается показать обусловленность гибели ПС только использованием пестицидов (16). Ученые из Испании предположили, что гибель ПС вызывает Nosema ceranae (17), некоторые исследователи связывают ее с микробами и вирусами (13, 18), однако роль последних остается предметом дискуссий. Тем не менее, большинство ученых склоняются к тому, что один из главных агентов, вызывающих гибель ПС, — клещ Varroa destructor (15), и в качестве подтверждения рассматривается тот факт, что австралийские пчелы свободны от указанного паразита, там никогда массовой гибели пчел не регистрировали и, следовательно, нет необходимости применять акарициды (11).

Наблюдения группы ученых из США (3, 5, 8, 19) показали, что наиболее вероятная причина — совместное действие пестицидов, вирусов и паразитов, однако все же не ясно, каким образом эти агенты могут приводить к определенным, четко выраженным проявлениям. Например, в США гибель ПС, получившая название «коллапса пчелиных семей» (5), имеет ряд устойчивых признаков. Для более глубокого анализа причин массовой гибели пчел необходимо изучить этот феномен в каждой отдельной стране с учетом различных факторов (19, 20).

В 1988 году в Башкирии индивидуальные и коллективные пасеки потеряли 150 тыс. ПС, или 45 % (газета «Труд» от 24.01.1991, с. 3). В Азербайджане, как и в России, ежегодно сообщается о слетах пчел летом и осенью, однако публикации об установленных причинах этого пока отсутствуют. Представляемая нами работа — первая попытка с помощью полевых и молекулярно-биологических методов комплексно изучить возможные причины слета и массовой гибели ПС в странах бывшего СНГ.

Наша цель заключалась в анализе распространения вирусов и паразитов пчел в зависимости от климатических условий по вертикальным поясам на Большом Кавказе и выявлении возможных связей между слетами или массовой гибелью пчелиных семей и анализируемыми воздействующими факторами.

Методика . Материалом для исследований служили пчелиные семьи (как объекты оценки паразитологической ситуации в районе обследований), рабочие особи медоносной пчелы Apis mellifera caucasica Gorb. (изучение клещевых инвазий и вирусных инфекций) и мед (индикатор загрязнения ПС пестицидами).

Паразитологическую ситуацию изучали в течение 5 мес (март— июль) на пасеках в пяти эколого-географических районах Большого Кавказа (Республика Азербайджан, 2012 год). Всего обследовали 149 пасечных хозяйств, содержащих 5756 ПС. Учитывали состояние ПС на фоне изменяющихся погодных условий в зависимости от вертикальных зональных поясов в местах расположения пасек, динамику заражения пчел паразитами, которых выявляли общепринятыми методами; диагностику нозематоза проводили на основании клинических признаков при осмотре ПС, эпизо- отологических данных и микроскопических исследований живых пчел и свежего подмора (21-23).

При сборе биологического материала для молекулярно-генетических исследований пчел из улья сметали с гнездовой рамки щеткой с мягким синтетическим ворсом в перфорированные пластиковые стаканы объемом 0,5 л, на дно которых помещали косметический ватный диск для впитывания влаги. С каждой пасеки на анализ отбиралось по 20-40 особей из 12-35 % ульев. В стационаре стаканы с живыми пчелами замораживали при - 22 ° С и хранили при указанной температуре до исследования. Суммарную нуклеиновую кислоту из насекомых выделяли с применением соответствующего набора РибоСорб (г. Москва) согласно инструкции производителя.

Идентификацию вирусов деформации крыла (Deformed wing virus — DWV), хронического паралича пчел (Chronic bee paralysis virus — CBPV), мешотчатого расплода (Sacbrood virus — SBV), черного маточника (Black queen cell virus — BQCV), острого паралича пчел (Acute bee paralysis virus — ABPV, один из представителей сем. Iflaviridae ), ифлавирусов на уровне семейства — Кашмир-вируса пчел (Kashmir bee virus — KBV) и/или вируса израильского паралича пчел (Israeli bee paralysis virus I — BPV), а также Nosema apis и N . ceranae проводили c помощью ПЦР (24-28), используя биологический материал с 15 пасек из пяти зональных вертикальных поясов. С каждой пасеки отбирали по 8-12 проб трижды (март—апрель, май— июнь и июль, всего около 430 проб).

Содержание пестицидов в меде с обследуемых пасек определяли на газовом хроматографе Clarus 600 («Perkin-Elmer», США) согласно инструкции производителя.

Для анализа результатов использовали F -критерий Фишера (Statistica v. 6.0). Результаты считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты . Наблюдения проводили на кочевых и стационарных пасеках в следующих вертикальных зональных поясах: 1-й — низменный (0-100 м над уровнем моря, у.м.), 2-й — предгорный (400-600 м над у.м.), 3-й — среднегорный (750-900 м над у.м.), 4-й — горный (1000-1100 м над у.м.) и 5-й — высокогорный (1200-1700 м над у.м.) в центральной части южных склонов Большого Кавказа в пределах Азербайджана.

В низменном поясе региона исследования выполняли в трех районах. Гейчайский расположен в центральной части Прикуринской низменности на высоте около 60 м над у.м. Медоносы цветут с марта до середины мая, затем засушливая и жаркая погода держится до середины октября. В октябре—декабре происходит второе цветение диких эфемерных трав, с конца февраля начинается цветение весенних эфемеров, в марте — плодово-ягодных культур. В районе много парников, где выращивают цветы и овощи. Лет пчел возможен в течение всего года, за исключением очень жарких летних либо дождливых зимних дней. Для пчел самый неблагоприятный сезон — лето. Кочующие пасеки летом перевозят в пределах региона на высоту до 700 м над у.м. В районе на паразитофауну было обследовано 29 пасек (351 ПС). Низменная часть Ахсуинского района находится в центральной части Большого Кавказа на высоте от 70 до 100 м над у.м. Климат засушливый, зимой тепло, снег выпадает редко и не образует сплошного покрова. Лето жаркое, сухое. Медоносы цветут до середины июня, вторично — с октября по декабрь. В конце ноября пчелы образуют клуб, но в теплые зимние дни совершают активные облеты. Для пчел наиболее неблагоприятный сезон — лето. В этот регион привозят большое количество пчел из соседних районов. Есть посевы кормовых трав (эспарцет). Также идет медосбор с сорных трав, характерных для полупустынных степей, держидерева, плодовых и декоративных деревьев и кустарников. В районе было обследовано 284 ПС на 6 пасеках. Кюрдамир-ский район расположен в пойме реки Куры на высоте от 0 до 200 м над у.м. Зима теплая (температуры ниже +5 °С отмечаются редко), снег выпадает очень редко и не образует покрова. Почти всю зиму цветут эфемеры. Летом жарко, засушливо, но в пойме реки есть большие площади поливных кормовых медоносов и сорных трав. Лет пчел ограничен в жаркий летний период. Пчел привозят в этот район из горных регионов на зимовку и весеннее развитие семей, но есть и стационарные пасеки. Нами были обследованы 910 ПС на 8 пасеках.

Предгорный пояс в регионе обследований включал два района (400-600 м над у.м.). В Исмаиллинском районе климат теплый, летом жарко, с ноября изредка выпадает снег, с января на 1-2 нед может установиться снежный покров. Состав медоносов богатый, цветение начинается с конца марта. Активный лет пчел продолжается с марта по ноябрь. С декабря по март пчелы формируют клуб, но в теплые дни могут совершать облеты. Паразитофауну изучили на 22 кочевых пасеках (1040 ПС). Шема-хинский район расположен в восточной части южных склонов Большого Кавказа, включает территории от низменного (холмистые полупустынные степи, 400 м над у.м.) до высокогорного пояса. В предгорьях климат мягкий, летом жаркий и засушливый, осень мягкая, теплая, продолжительная. Лет пчел начинается с середины марта и длится до середины ноября. Состав медоносных трав разнообразный, медосбор начинается с марта, прерывается в середине июля—августе, осенний поддерживающий происходит до ноября. Много виноградников, гранатовых садов. Медосбор идет весной с диких трав, фруктовых деревьев, осоки и зарослей держидерева на ближайших холмах. В районе мы обследовали 15 пасек (1010 ПС).

В пределах среднегорного (750-900 м над у.м.) пояса изучали паразитологическую ситуацию в двух районах. В среднегорной части Шемахинского района сезонная динамика разницы температур более выражена: весна — с резкими перепадами суточных значений, частыми мартовскими заморозками, туманами, затяжными осадками. Медосборный сезон в 2012 году прервался в июне—июле из-за ежедневных обильных дождей, а затем из-за резкого повышения температуры и засухи, продолжавшейся до конца сентября. Лето жаркое, в июле—августе — засушливое. Снежный покров устанавливается в январе—феврале, часто снег сходит, и при потеплении пчелы делают очистительные облеты. Мы обследовали 37 пасек (1010 ПС). В среднегорной части Исмаиллинского и Шемахинского районов климатические условия схожи. В этой зоне Исмаиллинского района были обследованы 22 пасеки (709 ПС).

В горном поясе (1000-1100 м над у.м.) паразитологическому обследованию подверглись 10 стационарных пасек (889 ПС) Шемахинского района (здесь интенсивный медосбор начинается с середины апреля с луговых трав, кизила, диких слив и др.).

В высокогорном поясе (1200-1700 м над у.м.) объектами изучения были 37 кочевых и стационарных пасек (1057 ПС) Шемахинского района.

Зимой в горном поясе в отдельные ночи регистрируются морозы до - 20 и даже - 25 ° С, снежный покров устанавливается в среднегорно-горном поясе в декабре и остается до середины марта. Много стационарных пасек на высоте до 1700 м над у.м. На лето пчел привозят из низменности. Основной медосбор идет с горных трав, лесных кустарников, лиан и деревьев.

Методами экспресс-диагностики (табл. 1) были выявлены Varroa destructor (высокая степень инвазированности, которая колебалась в период активного наращивания силы семей весной, снижаясь до минимума после весенней обработки и достигая максимума летом в конце медосборного периода), Acarapis woodi (обнаружен во всех районах; экстенсивность заражения была значительной — от 3,4 до 18,1 %) и Ascosphera apis (весной на пике инфекции число зараженных ПС на пасеках колебалось от 4,5 % в Геокчайском районе до 57,2 % в Шемахинском; летом клинические признаки аскосфероза отсутствовали).

1. Динамика зараженности (%) патогенами и паразитами в весенне-летний период (март—июль) в обследованных пасечных хозяйствах из разных эколого-географических районов Большого Кавказа (Республика Азербайджан, 2012 год)

Из бактериальных патогенов зарегистрировали возбудителей американского гнильца (в Геокчайском, Исмайлинском и Кюрдамирском районах) и европейского гнильца (во всех районах). Степень поражения ПС была невысокой. В Геокчайском районе в летний период число ПС с признаками американского гнильца снизилось в 2 раза по сравнению с весенними показателями, в Исмаиллинском их регистрировали весной до проведения лечебных и профилактических мероприятий в 34 ПС, в июне — в 23 ПС; в Кюрдамирском районе максимум пришелся на весну, а в июне и июле показатель уменьшался в 5 раз (см. табл. 1).

Важно отметить, что при микроскопировании на пасеках региона обнаруживались микроспоридии рода Nosema (при очень высокой степени заражения) (см. табл. 1).

При видовой идентификации патогенов (табл. 2, 3, 4) на пасеке из Кюрдамирского района в марте—апреле вирусы не обнаружили. В Ахсуин-ском районе весной и в начале лета выявили наибольшее число вирусов. В марте—апреле на пасеках № 2 и № 4 регистрировали BQCV, DWV и иф-лавирусы, а также N. ceranae, на пасеках № 3 и № 7 — только N. ceranae. В мае—июне на пасеке № 2 обнаружили только BQCV, на пасеке № 3 — N. ceranae, № 4 — BQCV и DWV и на пасеке № 7 — только N. ceranae и BQCV. В июле ифлавирусы зарегистрировали на пасеке № 7. В Геокчай- ском районе на пасеке № 1 в марте-апреле обнаружили только N. ceranae , а в мае-июне — BQCV, DWV и N. ceranae. В Исмаиллинском районе на пасеке № 12 был выявлен DWV, в июле DWV и N. ceranae детектировали на пасеках № 1 и № 10. В Шемахинском районе на пасеке № 6 зарегистрировали BQCV, DWV и ифлавирусы, а также N. ceranae, на пасеке № 5 — только N. ceranae. В мае-июне BQCV был выявлен на пасеке № 14, DWV — на пасеке № 13, N. ceranae — на пасеке № 5; в июле на пасеке № 15 обнаружили BQCV, DWV и ифлавирусы, а DWV и N. ceranae зарегистрировали только на двух пасеках (соответственно № 6 и № 5). N. apis, ABPV, CBPV и SBV выявлены не были.

2. Распространение паразитов и вирусов пчел по месяцам обследования в зависимости от вертикальной зоны расположения стационарных пасек в районе Большого Кавказа (Республика Азербайджан, 2012 год)

При анализе образцов меда с 12 пасек региона на содержание пестицидов были обнаружены фосфорорганический инсектицид диазинон (0,0054-0,476 мкг/кг, ЛД50 для пчел 0,09 мкг/особь), хлорорганические пестициды ГХЦГ-альфа (гексахлорциклогексан-альфа, 0,00002-0,0012 мкг/кг, ЛД50 для пчел при контактном воздействии 0,28 мкг/особь) и ГХБ (гексахлорбензол, 0,00064 мкг/кг, малотоксичен для пчел). Диазинон был выявлен в меде (0,496-0,476 мг/кг) с 11 пасек, ГХЦГ-альфа — в трех образцах (0,00002-0,0012 мг/кг), ГХБ — в одном образце (0,00064 мг/кг). То есть наиболее часто в меде с обследуемых пасек присутствовал диазинон. Очевидно, что обнаруженная концентрация диазинона намного меньше ЛД50 для пчел и, следовательно, не могла оказать существенного влияния на их жизнедеятельность, что подтверждается статистическим анализом при оценке корреляции с гибелью семей (р > 0,05). Корреляцию между присутствием в меде хлорорганических пестицидов ГХЦГ-альфа и ГХБ в зарегистрированных концентрациях и гибелью семей также не обнаружили (р > 0,05).

Таким образом, на пасеках Азербайджана в пределах обследованного региона мы выявили вирусы BQCV, DWV и ифлавирусы (KBV или IBPV), которые распространены во многих странах (30-36). Нами также были обнаружены следующие патогены и паразиты: N . ceranae , V. destructor , Acarapis woodi и Ascosphera apis .

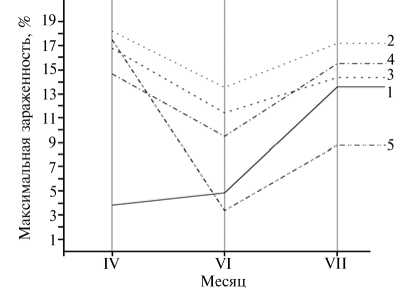

Степень поражения ПС V. destructor (рис.) в весенне-летний период варьировала в широком диапазоне. Весной она была высокой во всех районах, кроме Геокчайского, к концу мая наблюдалось ее снижение. Затем в начале июля в регионе дожди прекратились и установилась очень жаркая и сухая погода; медоносы начали интенсивно выгорать, лет пчел ограничивался утренними и вечерними часами. Днем пчелы скапливались в улье, расплода было много, в том числе трутневого, на котором интенсивно развивается V. destructor. Как следствие, с середины июля инвазирован-ность снова начала нарастать.

Степень поражения ПС Acarapis woodi в регионе, как оказалось, незначительна, однако его наличие должно настораживать, так как инвазия нарастает бессимптомно в течение 5 лет, а затем может начаться массовая гибель пчел, которую будет трудно предотвратить лечебными мероприятиями. Анализируя динамику проявления аскосфероза в регионе, необходимо отметить, что эта инфекция регистрируется в Азербайджане не каждый год, и пчеловоды обычно не проводят его профилактику, если нет клинических признаков. В 2012 году погодные условия (затяжные дожди в мае—июне) способствовали поддержанию высокой влажности вплоть до конца июня. В сочетании с высокой температурой воздуха это создало благоприятные условия для развития инфекции.

При молекулярной диагностике нозематоза было установлено, что на 15 пасеках выявляется только N . ceranae (см. табл. 2), то есть более вирулентная форма паразита, обусловливающая латентное течение заболевания, которая, возможно, вытеснила N . apis (37-39). Как правило, споры нозем регистрировали весной, но их обнаруживали и летом, чему, возможно, способствовали частые дожди: в период затяжных осадков при интенсивном развитии ПС повышалась скученность пчел, что благоприятствовало развитию паразита. В то же время при латентном патологическом процессе или низкой степени поражения микроскопические исследования проб не всегда выявляли присутствие спор ноземы, что создает угрозу неконтролируемого распространения заболевания.

Динамика максимальной варроатозной инвазии

в весенне-летний период в обследованных пасечных хозяйствах из разных эколого-географических районов Большого Кавказа: 1 — Геокчайский, 2 — Исмаиллинский, 3 — Ахсуинский, 4 — Шемахин-ский, 5 — Кюрдамирский (Республика Азербайджан, 2012 год).

При исследовании биоматериала на наличие вирусов сем. Iflaviridae , к которому принадлежат IBPV, ABPV и KPV, мы дополнительно выполняли ПЦР-анализ для дифференциации ABPV от остальных ифлави-русов. Поскольку IBPV или KPV близкородственны, их генетическую дифференциацию мы не проводили. Так, ифлавирусы регистрировали в каждом районе, кроме Геокчайского (см. табл. 2).

Кроме того, на двух пасеках (№ 1 и № 11), которые располагаются рядом и вместе перевозятся во время кочевок, на одной (№ 1) выявили N. ce- rana, вирус черного маточника и вирус деформации крыла, тогда как на другой — только N. ceranae. Возможно, причина в том, что пчелы были взяты не с идентичных рамок: на них находились особи разного возраста, тогда как сообщается о накоплении вирусов в организме пчелы с возрастом (40). Зимующая генерация достигает 7-8-месячного возраста и состав- ляет основную массу ПС весной, поэтому при сборе биологического материала в этот период вероятность выявления инфекции в ПЦР гораздо выше, чем в последующие сезоны. Кроме того, при отборе особей из улья также необходимо учитывать их возраст. Вероятно, следует отбирать насекомых не с гнездовой рамки с расплодом, где превалируют молодые пчелы-воспитательницы, а с кормовых рамок, либо около летка.

Во всех районах чаще всего регистрировали BQCV и DWV (BQCV — на 9 пасеках, DWV — на 10 пасеках). Одновременно BQCV и DWV обнаружили в шести случаях (р < 0,05).

Естественная связь активной жизнедеятельности насекомых и их паразитов с сезонными изменениями погодно-климатических факторов, конечно, привела к их адаптации к местным условиям. В регионе обследований на небольшой территории имеется девять вертикально-зональных климатических поясов. Как минимум, в пределах пяти осуществляются сезонные перевозки одних и тех же пасек к цветущим медоносам. На тех же территориях располагаются стационарные пасеки, часто в непосредственной близости. Поэтому мы сравнили динамику заражения клещом V . destructor и вирусами у пчел со стационарных и кочевых пасек, расположенных на разной высоте (см. табл. 3). Динамика варроатозной инвазии на стационарных пасеках (см. табл. 2) не зависела от высоты их расположения (р > 0,05). Вероятно, из-за ограниченности противоварроатоз-ных препаратов, доступных в Азербайджане, обработки против клеща ведутся одними и теми же акарицидами, против которых этот клещ, возможно, приобрел резистентность, что сказывается на их эффективности. На стационарных пасеках в низменной зоне были зарегистрированы все исследуемые паразиты, особенно весной и в первой половине лета. Чаще всего во всех поясах у пчел обнаруживали N . ceranae (см. табл. 2) .

3. Распространение паразитов и вирусов пчел по месяцам обследования в зависимости от вертикальной зоны сезонного расположения кочевых пасек в районе Большого Кавказа (Республика Азербайджан, 2012 год)

|

Сезонное расположение |

Заражение паразитами и вирусами |

Слет/гибель |

||||||

|

период |

высота над уровнем моря, м |

Varroa destructor , % |

Nosema ceranae |

BQCV |

DWV |

вирусы сем. Iflaviviridae |

месяц |

доля ПС на пасеке, % |

|

XI-IV |

0-30 |

3,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

60-70 (разные географиче- |

4,9 |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

ские точки) |

3,9 |

- |

- |

- |

- |

НО |

НО |

|

|

V-VI |

400 (разные |

0,1 |

- |

+ |

- |

- |

НО |

НО |

|

географиче- |

0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

ские точки) |

0,4 |

- |

- |

+ |

- |

НО |

НО |

|

|

IX-X |

600 (разные географиче- |

0,6 |

+ |

+ |

+ |

- |

НО |

НО |

|

ские точки) |

0,7 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

VI-IX |

750 |

0 |

- |

- |

+ |

- |

VII |

11,1 |

|

800 (разные географиче- |

1,3 |

- |

- |

+ |

- |

VII |

14,7 |

|

|

ские точки) |

0,9 |

- |

- |

- |

- |

НО |

НО |

|

|

VII-VIII |

1300 |

0,8 |

- |

+ |

+ |

+ |

НО |

НО |

|

1700 |

1,1 |

- |

- |

- |

- |

НО |

НО |

|

Примечание. ПС — пчелиные семьи; BQCV — вирус черного маточника, DWV — вирус деформации крыла; «+» — выявлен, « - » — не выявлен. НО — не определяли.

Важно отметить, что слет/гибель ПС на этих пасеках происходил как на высоте 70 м над у.м. при интенсивном заражении пчел вирусами и ноземой, так и в зоне 100 м над у.м. в отсутствие вирусных инфекций. Причем на пасеках в низменных районах состояние ПС в течение лета— осени было благополучным, они собрали небольшое количество товарного меда, но при осенне-зимнем (октябрь—январь 2012-2013 годов) осмотре отмечалось значительное ослабление их силы (на 35-60 %) при хороших запасах углеводного и белкового корма. В феврале—начале марта часть ПС здесь погибла (см. табл. 2, 4). На расположенных рядом пасеках в среднегорном поясе (900 м над у.м) слет ПС зарегистрировали весной 2012 года при достаточно высокой степени зараженности клещом, наличии ноземы и вирусов, но к началу периода лета пчелы были свободны от вирусов (за исключением DWV).

4. Гибель пчелиных семей на стационарных пасеках в районе Большого Кавказа в зависимости от анализируемых факторов (Республика Азербайджан, 2012 год)

|

Анализируемый фактор |

Доля погибших ПС, % |

||||||||

|

0-16,9а |

0-18,0а |

3,8-21,5а |87,5-100а | |

14,7 | |

0 1 |

0 1 |

33,3 |

1 0 |

||

|

Высота над уровнем моря, м |

70 |

-100 |

60-400 |

-800 |

1100 |

900 |

30-400-1700 |

||

|

№ пасеки |

2 |

3 |

4 |

7 |

1, 11 |

10, 12 |

5 |

6 |

14, 15 |

|

Пестициды |

Д |

Д |

Д |

Д |

Д + Г |

Д |

Д |

Г |

Д + Г + ГХБ |

|

Заражение Varroa |

|||||||||

|

destructor , % 6,8 11,5 Сопутствующая инвазированность: |

16,8 |

5,5 |

4,9 |

2,8 |

6,7 |

11,7 |

3,4 |

||

|

вирусы сем. |

|||||||||

|

Iflaviviridae |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

BQCV |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

|

DWV |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

|

Nosema ceranae |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

Примечание. ПС — пчелиные семьи; Д — диазинон, Г — ГХЦГ-альфа (гексациклогексан-альфа), ГХБ — гексахлорбензол; BQCV — вирус черного маточника, DWV — вирус деформации крыла; а — сильное ослабление и слет/гибель ПС в период зимовки 2012-2013 года.

Пчелы на кочевых пасеках оказались менее инвазированными всеми видами паразитов и вирусов (см. табл. 3). N . ceranae обнаружили только в низменном и предгорном поясах весной. По сравнению с остальными наиболее широко были распространены вирусы черного маточника и деформации крыла, причем инфекция нарастала с перемещением ПС в горные районы к середине лета. Возможно, меньшее распространение инфекций на кочевых пасеках связано с перевозкой ПС на обильные медоносы и наиболее комфортными погодными условиями для работы пчел.

На двух близко расположенных кочевых пасеках в год обследования в июле после первой откачки меда мы отмечали гибель (в улье и рядом с ульем, часть особей при этом улетели). Но здесь у нескольких ПС в начале июня был зарегистрирован химический токсикоз, поэтому провести дальнейший корректный анализ не представилось возможным.

Основываясь на собственных наблюдениях и изучении динамики гибели ПС в Азербайджане, мы, как и другие исследователи (4, 17), считаем, что пусковой механизм этого процесса — сочетание нескольких неблагоприятных факторов с плохими погодными условиями (см. табл. 3). Однако каждый из исследованных факторов сам по себе не служит основной причиной слета (р > 0,05). Учитывая, что слет даже на отдельно взятой пасеке, как правило, затрагивает не 100 % ПС, а только их часть (в том числе среди наиболее сильных семей) и проявляется не одновременно, а в течение недели или даже 1-2 мес, можно предположить, что в ограниченном пространстве улья с большим числом пчел к концу лета в условиях жаркого и засушливого периода резко снижается летная активность и пчелы испытывают стресс из-за переуплотнения. Они набирают в зобики корм и вылетают с целью поиска чистого жилища, где можно вырастить жизнеспособное потомство. Мы наблюдали подобный октябрьский слет

ПС, когда большая группа пчел, вылетев из улья, собиралась под крышей дома. В течение 2 сут пчелы посещали оставленный улей и забирали корм. К ним присоединялись другие особи, а затем вся семья улетела. В некоторых ульях оставалось 50-100 особей с маткой. Более того, в отличие от описанного в США осеннего коллапса ПС (4, 9), мы также отмечали слет ПС весной (пасека № 7), однако схема слета при этом была иной. Он начался в конце февраля, к началу апреля слетело 37,5 %, к началу июля — 87,5 % семей. Интересно, что две оставшиеся ПС хорошо развивались и обеспечили сбор товарного меда. При этом (см. табл. 4) по наличию вирусов, паразитов и степени клещевой инвазии они не отличались от таковых на соседних пасеках № 2 и № 3, расположенных в том же районе. На пасеке № 6, которая находилась на высоте 900 м над у.м., характер весенней гибели и слета тоже имел свои особенности. Весенний облет пчелы здесь совершали на месяц позже, чем в низменном поясе. К началу апреля в 33,3 % ПС было обнаружено по 300-400 г пчел с маткой. Количество подмора на дне ульев составляло по 200-400 г, хотя на зимовку уходили семьи, занимавшие по 6-10 рамок. После установления теплой погоды остатки пчел вместе с маткой в нескольких ульях погибли, а в некоторых слетели. Наиболее вероятно, что в описанном случае кумулятивный эффект оказали какие-то другие факторы. Важно еще раз отметить, что при осенне-зимнем (октябрь—январь, 2012-2013 год) осмотре пасек в регионе, где возможен зимний лет пчел, отмечалось значительное ослабление силы ПС (на 35-60 %) при хороших запасах углеводного и белкового кормов, а в апреле началась гибель части пчел, что не было связано с естественным отходом особей зимующей генерации. На пасеках № 1 и № 11, расположенных рядом в Исмаиллинском районе на высоте 700-800 м над у.м., слет зарегистрировали летом после первой откачки меда.

Возможно, что массовой гибели или слету предшествует кумулятивное действие неблагоприятных факторов. Слет или массовая гибель отмечается в периоды начала активного лета пчел на тех пасеках, где присутствуют сразу несколько видов вирусов, N . cerana , высока степень варроа-тозной инвазированности, и, как правило, сразу после вынужденного прерывания летной деятельности, связанного с погодными условиями.

Итак, при обследовании пчелиных семей (ПС) на 15 пасеках в разных эколого-географических зонах Азербайджана нами установлено, что ни один из исследованных факторов (вирусы, паразиты, контаминанты в меде и т.д.) в отдельности нельзя назвать основной причиной слета ПС (р > 0,05). Возможно, что гибели пчел предшествует действие нескольких факторов, изучение кумулятивного эффекта которых потребует в будущем анализа большего количества пасек с применением дополнительных лабораторных методов.