Порядок создания енисейских эпитафий

Автор: Кызласов И.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

Енисейские рунические эпитафии IX-XI вв. несли текст горестного плача, исходящего от самого умершего, и его крупно высеченный персональный знак - лично-семейную тамгу, графически отмечавшую наследственную принадлежность к знати. Как и сама стела, оба названных элемента выражали убеждение того времени - душа человека вечна и по окончанию жизни она воплощается в камне. Размещение письменных строк и гербовых знаков свидетельствует о том, что тамга наносилась раньше надписи. Приход письма на издревле анэпиграфические поминальные стелы оказывается последним элементом внешнего проявления местного поминального обряда.

Древнехакасское государство, поминальные стелы, енисейские руны, лично-семейные тамги

Короткий адрес: https://sciup.org/143182466

IDR: 143182466 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.273-283

Текст научной статьи Порядок создания енисейских эпитафий

1 Работа выполнена в рамках государственного задания № НИОКТР 122011200266-3.

и религиозная природа камнеписного поминального обряда были установлены археологами ( Кызласов Л. Р. , 1960; 1965; Кызласов И. Л. , 2013).

Сомнения в неграмотности енисейских текстов, возникшие у лингвистов при сравнении с пространными орхонскими надписями, отпали по выявлению самобытных черт енисейского алфавита ( Кызласов И. Л. , 1994а. С. 89, 93, 115– 124). Однако палеографические особенности не объясняли грубости, необработанности самих вертикально установленных камней, использованных для южносибирских эпитафий, также влиявшей на их негативное восприятие учеными. Ответ на эту историко-культурную загадку отыскался при археологическом взгляде на памятные стелы.

Сплошное обследование показало, что ни один камень в Средневековье не был специально добыт в каменоломнях и не был обработан для создания енисейской надгробной надписи. Эпитафийные тексты были нанесены только на каменные изваяния энеолита, ранней и поздней бронзы да на менгиры раннего железного века – на те монументы, которые стояли в степях Енисея с седой древности, отдаленной от эпохи рунического письма на несколько тысячелетий. Такая картина могла объясняться лишь мировоззренческими установками писавших. Намеренно нанося поминальные надписи лишь на древние камни, каменотесы-писари не позволяли себе изменить их форму и поверхность. Поскольку сами создатели называли эпитафийные стелы

b(e)gku / b(e)ggu / b(e)gu, т. е. вечными, можно думать, что носители рунического письма связывали появление этих камней с первотворением мироздания ( Кызласов И. Л ., 2014. С. 39–41. Рис. 2–5; 2017. С. 13, 71, 72, 74, 79, 151; 2021а. С. 16, 75, 76, 78, 83, 153; 2022а).

Другой отличительной особенностью енисейских надмогильных надписей IX-XI вв. являются две их эпиграфические составляющие: текст в форме горестного плача, исходящего от самого умершего, и его крупно высеченный у основания камня персональный знак – лично-семейная тамга, графически отмечающая наследственную принадлежность по мужской линии. Если погребальный обряд и курганный инвентарь позволили определить общие культурно-хронологические рамки эпитафийной традиции, то аристократические гербы, изменявшиеся по поколениям, позволили датировать каждый снабженный ими памятник ( Кыз-ласов Л. Р. , 1960; 1965; Кызласов И. Л. , 2021б; 2022б; 2022в).

Для понимания сути и формы поминального обряда значимым оказалось не только содержание эпитафийных надписей, всегда подчиненное определенному построению, но и обязательное обозначение на камне личных тамговых знаков умерших. Ныне пришла пора обратить специальное внимание на порядок нанесения на стелы двух этих обязательных для указанного времени эпиграфических компонентов.

Согласно композиционным закономерностям поминальных стел восточнотюркских народов раннего Средневековья надпись шла от тамги. В отличие от орхонской в енисейской традиции личный гербовый знак обязательно изображался не наверху, а внизу поминальной стелы и строки текста писались не сверху вниз, а от основания вкопанного камня к вершине (Кызласов И. Л., 1994а. С. 224–228. Рис. 36; 2021а. С. 70, 71, 75, 77). Порядок нанесения тамг на тюркские и уйгурские памятники Орхона определить не удается – они отделены от текстов деталями оформления. Размещение же древнехакасских письменных строк и гербовых знаков Енисея свидетельствует о том, что тамга наносилась раньше надписи. В ряде случаев вполне очевидна зависимость расположения начальной части надписи от формы знака, уже имевшегося внизу памятника.

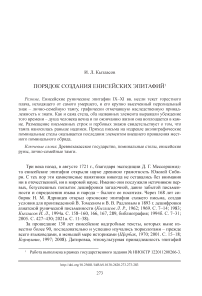

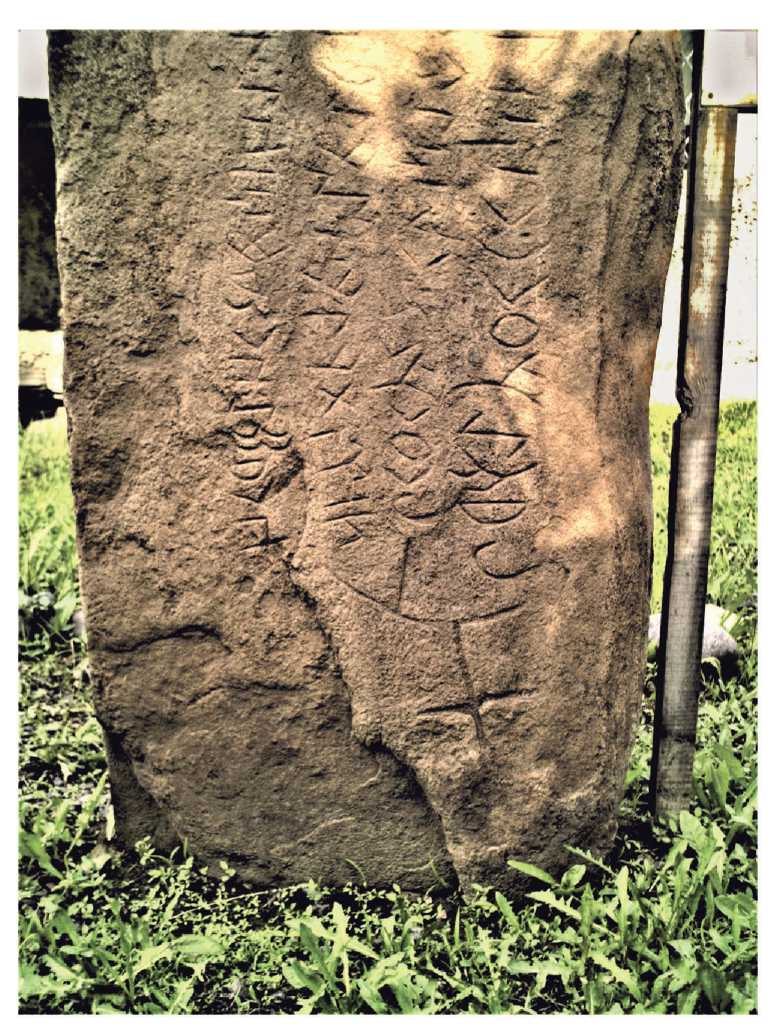

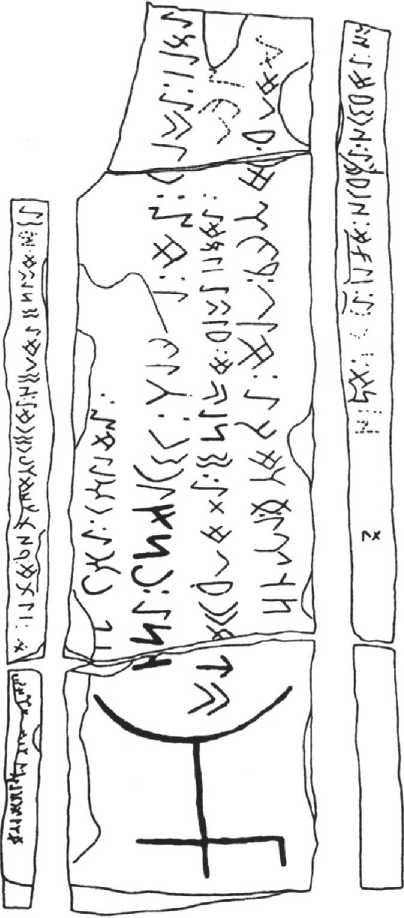

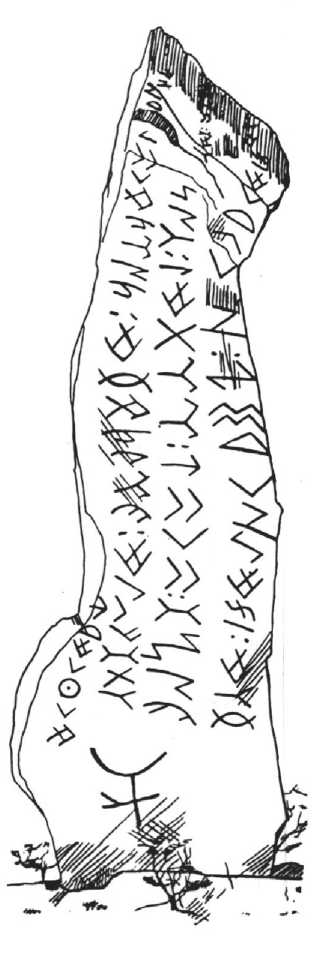

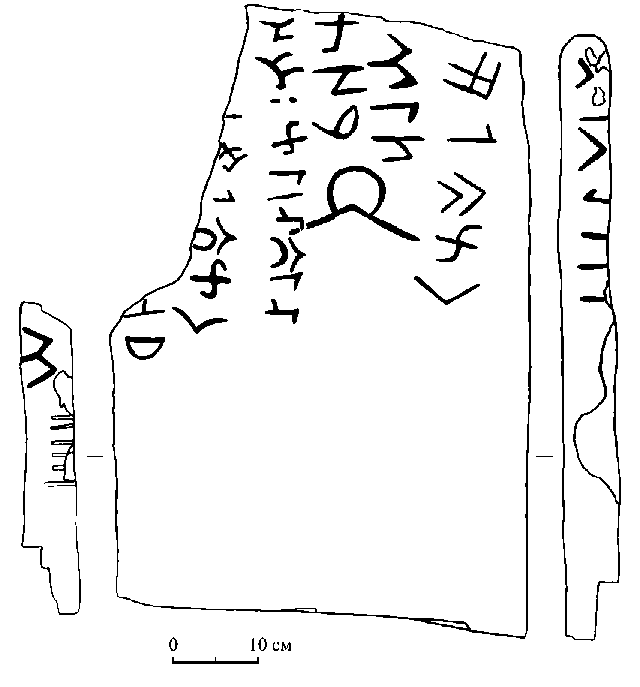

Так, буквы то проникают во внутреннее поле тамги (Тува: Барык I (Е 5), Барык II (Е 6), Чаа-Холь VIII (Е 20), Бай-Булун I (Е 42), Хербис-Баары (Е 59), Эль-Бажи (Е 68/2); рис. 1; 2), то перекрывают части герба (Тува: Барык III (Е 7); Хакасия: Означенное II (Е 104); рис. 1; 3), то обходят знак стороной (Хакасия: Оя (Е 27); Тува: Кызыл-Чираа I (Е 43), Кызыл-Чираа II (Е 44), Телэ (Е 46); рис. 4). Особенно показательны стелы, на которых встречается по нескольку подобных признаков (Означенная II, Е 104) (рис. 3) ( Малов , 1959. С. 4, 68. Рис. 19, 20; Кызласов Л. Р ., 1969. Рис. 47: 1 , 48; Васильев , 1983. С. 59, 60, 62, 64, 68, 69, 71, 77, 87, 101, 107, 109, 112; Кызласов И. Л ., 1994а. Рис. 12; 1998. Рис. 6).

Эти примеры позволяют увидеть цельную картину. Становится понятным, что тамга высекалась ранее надписи во всех случаях. Просто на большинстве стел признаки этого не столь очевидны.

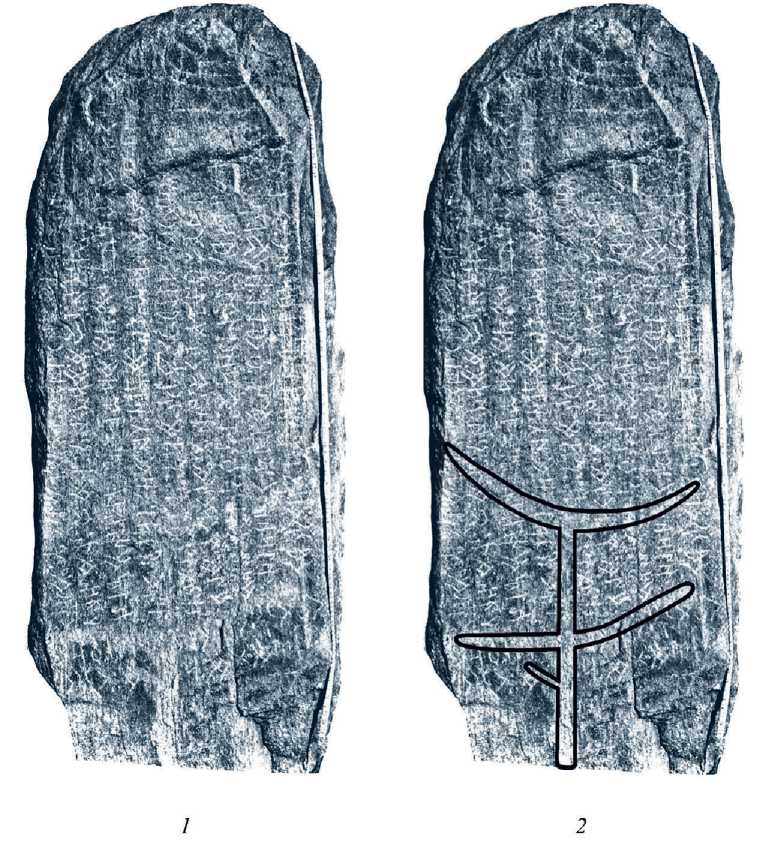

Указывая на первичность и самостоятельную обрядовую значимость тамги, наблюдения объясняют и редкие случаи перекрывания ее эпитафийным текстом. Таковы две стелы – Е 53 (Тува, Элегест III) и Е 47 (Монголия, Суджа). На первой поверх отдельно выбитого близ вершины лично-фамильного знака проходит длинная вертикальная строка ( Малов , 1959. Рис. 21; Васильев , 1983. С. 91). На второй крупно начертанная у основания тамга была целиком покрыта текстом, что сделало ее незаметной для многочисленных исследователей, поначалу не знавших, а потом не учитывавших закономерности енисейской эпитафийной традиции ( Кляшторный , 2007; Кормушин , 2008. С. 74. Рис. 5). Эту тамгу на изданной фотографии открывшего памятник Г. Й. Рамстедта ( Ramstedt , 1913. Вклейка) заметил лишь Л. Р. Кызласов (рис. 5). В личном рабочем экземпляре ранее вышедшей статьи (1965. Рис. 1) он дополнил ее изображением одного из выстроенных им наследственных родословных древ аристократических семей IX–X вв.

Первоначальность нанесения на стелу и самоценность тамгового знака объясняет и случаи его размещения отдельно от надписи. Так, на другой, противоположной грани поминального камня личные гербовые знаки высечены на памятниках Уюк–Тарлык (Е 1) ( Васильев , 1983. С. 59, 82; Кызласов И. Л ., 1998. Рис. 5), Суглуг-Адыр-Аксы (Е 61) ( Арагачи , 1963. С. 252) в Туве и Очуры (Е 26) в Хакасии ( Кызласов И. Л ., 2021б. С. 257. Рис. 4).

Важно, что все перечисленные тамги принадлежали к разным аристократическим фамильным группам, в IX–X вв. владевшим как долинами Среднего, так и Верхнего Енисея ( Кызласов Л. Р. , 1965. Рис. 1–3; 5; Кызласов И. Л. , 2019. Рис. 22). Тем самым отмеченные особенности в нанесении гербовых знаков не вызваны отдельными случайными обстоятельствами, а характеризуют положение общее для господствующей древнехакасской культуры того времени.

В последовательности нанесения на стелу эпиграфических составляющих предстает канон создания енисейских эпитафий: не лично-семейные гербовые знаки сопровождают поминальные надписи, а, напротив, это надписи сопровождают тамги умерших витязей. Чем была вызвана эта последовательность

Рис. 1. Нижняя часть стелы Барык III (E 7). Тува. Фото автора

О 10 СМ

I_________________I_________________I

Рис. 2. Стела Эль-Бажи (Е 68/2). Прорисовка автора

Рис. 3. Стела Кызыл-Чираа I (Е 43). Прорисовка Л. Р. Кызласова

Рис. 4. Стела Означенное II (Е 104). Прорисовка автора рабочих процедур, строго соблюдаемая при создании эпитафий? Поскольку надгробные надписи относятся к культовым памятникам, встает вопрос о мировоззренческих причинах, сформировавших это непреложное правило.

Анализ внешних признаков эпитафийных стел енисейской традиции выявляет следующий порядок их создания:

– перенос из степи издревле стоявшей там вертикальной стелы (изваяния или менгира) и ее установка близ восточной или юго-восточной стороны каменного кургана, имитировавшего личное жилище и содержавшего погребение по обряду трупосожжения на стороне; на раннем этапе (во второй половине VIII – первой четверти IX в.) эпитафия устанавливалась при сооружении самого кургана среди других обычно многочисленных менгиров, окружавших захоронение типа чаатас по периметру (см.: Е40, Ташебинский чаатас, курган 1) ( Heikel , 1912. Abb. 2); позднее с восточной или юго-восточной стороны ставилась только одна памятная стела ( Кызласов Л. Р. , 1960. С. 101. Рис. 1; 4; 5; 1969. Рис. 42);

Рис. 5. Стела из Суджи (Е 47)

1 – фото Г. Й. Рамстедта; 2 – прорисовка тамги (по Л. Р. Кызласову)

– вырезание (иногда высекание) у основания камня крупной личной тамги погребенного, входившей в единую фамильную начертательную традицию; каждая тамга наследственно сохраняла ее, лишь дополняясь одной персональной чертою (отпятнышем); тамга издали указывала, кому поставлен памятник, т. е. чья это могила;

– вырезание (иногда высекание) направленных от тамги к вершине камня строк поминальной надписи, обычно начинающейся с указания личного имени и воспроизводящей горестный плач самого умершего об утраченной им жизни – стенания души усопшего, воплотившейся в вечном камне; надпись конкретизировала принадлежность кургана, указывая имя, социальное положение (титул) и главные жизненные достижения покойного.

Во всех этих трех строго выдерживаемых последовательных действиях, запечатленных поминальным памятником, явлено одно глубокое убеждение его создателей – душа человека вечна, и по окончанию земной жизни она воплощается в камне. Приход письма на поминальные стелы оказывается последним элементом внешнего проявления этой скрытой от нас изначальной и главной мысли людей той эпохи.

Археологам хорошо известны анэпиграфические поминальные менгиры таштыкской культуры, послужившей основой всей последующей преемственной цепочки местных средневековых культур VI–XVII вв. Отсутствие письменных подтверждений для того изначального времени, близкого к рубежу н. э., возмещается достоверной, многократно показанной раскопками связью каждой такой таштыкской плиты с закопанными перед нею с востока приношениями поминальной тризны – жидкости в сосуде и кусков мясной пищи, надо думать, поставленной на деревянном блюде. На таштыкских могильниках такие персональные стелы устанавливали друг возле друга, со временем образуя ряды, протянувшиеся с юга на север перед входом в коллективные погребальные склепы ( Кызласов И. Л. , 1975; 2022а. С. 224. Рис. 1; 2; Грязнов , 1979. С. 128–142). Каменного памятника удостаивался не каждый умерший – паре сотен людей, погребенных в склепе, обычно сопутствовало около полутора десятков вертикальных стел.

Древнехакасская енисейская традиция установки эпитафийных памятников прямо восходит к таштыкскому поминальному обряду и сохраняет породившее его мировоззрение ( Кызласов И. Л. , 2013. С. 84–87; 2022а. С. 224, 225). Обычай по-прежнему принадлежит лишь верхушке общества, высоко ставившей личную наследственную принадлежность к правящей знати, удостоверяемую обладанием лично-семейными гербовыми знаками. С утверждением манихейской религии в аристократический поминальный обряд пришла письменность.

Список литературы Порядок создания енисейских эпитафий

- Арагачи З. Б., 1963. Новые эпиграфические находки в Туве // Учение записки Тувинского НИИЯЛИ. Вып. X / Отв. ред. Н. А. Сердобов. Кызыл. С. 247-256.

- Васильев Д. Д., 1983. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л.: Наука. 127 с. Грязнов М. П., 1979. Тапыыкскаякультура // Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее / Ред. М. П. Грязнов. Новосибирск: Наука. С. 89-146. EDN: YMYAUK

- Кляшторный С. Г., 2007. Суджинская надпись: этапы интерпретации // Basileus: сб. ст., посвящ. 60-летию Д. Д. Васильева / Отв. ред. И. В. Зайцев. М.: Восточная литература. С. 193-197.

- Кормушин И. В., 1997. Тюркские енисейские эпитафии. Тексты и исследования. М.: Наука. 303 с. Кормушин И. В., 2008. Тюркские енисейские эпитафии. Грамматика, текстология. М.: Наука. 342 с. КызласовИ. Л., 1975. Поминальные памятники тапыыкской эпохи // СА. № 2. С. 30-47.

- Кызласов И. Л., 1994а. Рунические письменности евразийских степей. М.: Восточная литература. 327 c. EDN: WJRREF