Поротический гиперостоз в краниологических сериях аборигенов Сибири, русских переселенцев XVI-XIX веков и корейцев эпохи чосон

Автор: Ли Хэджин, Хонг Джонха, Слепченко С.М., Шин Донгхун

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Поротический гиперостоз - скелетный маркер, используемый для оценки уровня физиологического стресса в детстве. Несмотря на широкое распространение гипотезы, согласно которой при переходе к земледелию здоровье населения ухудшалось, прямых сопоставлений частот этой патологии у охотников-рыболовов-собирателей и земледельцев до сих пор проведено немного. В данной работе рассматриваются краниологические серии XVI-XIX вв. коренного населения Сибири (охотники-рыболовы-собиратели), русских переселенцев и корейцев эпохи Чосон (земледельцы) с целью выяснить, существует ли взаимосвязь между частотой встречаемости поротического гиперостоза и хозяйственно-культурным типом рассматриваемых групп. По результатам проведенного анализа самый высокий показатель зафиксирован у корейцев (18,9 %), намного ниже - у русских переселенцев (6,3 %), наименьший - у коренных народов Сибири (3,8 %). Таким образом, можно предположить, что уровень физиологического стресса в группе охотников-рыболовов-собирателей был ниже, чем в земледельческих популяциях. Кроме того, корейское население эпохи Чосон, вероятно, сталкивалось с более значительными эпизодами стресса, по сравнению с русскими переселенцами в Сибири. Несмотря на то, что и те, и другие практиковали интенсивное земледелие, условия жизни корейцев могли характеризоваться существенно более высоким уровнем стрессового воздействия. С точки зрения полового диморфизма, во всех исследованных группах поротический гиперостоз встречался чаще у мужчин, чем у женщин. Полученные результаты показывают, что распределение частот маркеров стресса может формироваться под влиянием комплекса взаимодействующих факторов, связанных с историческими различиями в условиях жизни человеческих коллективов.

Поротический гиперостоз, корея, сибирь, охотники-рыболовы-собиратели, земледельцы, краниология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146530

IDR: 145146530 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.150-156

Текст научной статьи Поротический гиперостоз в краниологических сериях аборигенов Сибири, русских переселенцев XVI-XIX веков и корейцев эпохи чосон

Поротический гиперостоз (ПГ) представляет собой мелкие отверстия (поры) на поверхности костей черепа и рассматривается в качестве остеологического маркера, важного для оценки уровня физиологического стресса в детстве [Ortner, Putschar, 1981, p. 259– 260; Goodman et al., 1988; Lewis, Roberts, 1997; Larsen, 1997, p. 415–416; Novak, Slaus, 2010; Wheeler, 2012]. Хотя ПГ и не является симптомом каких-то определенных заболеваний, его частота дает ценную информацию о здоровье и статусе питания человеческих популяций [Huss-Ashmore, Goodman, Armelagos, 1982; Larsen, 1997, p. 415–416; Salvadei, Ricci, Manzi, 2001; Temple, 2010].

Связь изменения частот показателей стресса с воздействием социальных и исторических факторов традиционно интересовала исследователей [Gleń-Haduch, 1995; Krenz-Niedbala, 2014, p. 116]. Так, Б. Кайлу с соавторами удалось показать возрастание уровня физиологического стресса в период социальной нестабильности, связанной с урбанизацией, на территории Албании [Kyle et al., 2020]. По их данным, при переходе от доисторической к исторической эпохе там наблюдалось возрастание частот остеологических маркеров стресса, возможно обусловленное переменами в общественной жизни [Ibid.]. В ряде других работ показаны аналогичные изменения при переходе от присваивающего к производящему хозяйству. В целом считается, что состояние здоровья охотников-рыбо-ловов-собирателей было лучше, чем у земледельцев, поскольку первые испытывали лишь сезонное или периодическое воздействие стрессовых факторов, тогда как вторые были подвержены давлению более сурового хронического и круглогодичного стресса [Cohen, Armelagos, 1984, p. 68; Bocquet-Appel, Bar-Yosef, 2008, p. 505]. Эта точка зрения разделяется в настоящее время большинством исследователей. По их мнению, уровень физиологического стресса при переходе к земледелию скорее вырос, нежели уменьшился.

Тем не менее существует и другая точка зрения. В частности, К. Лопес и К. Годде [Lopez, Godde, 2019] не обнаружили явных различий в частоте ПГ между выборками древнеегипетских собирателей и земледельцев. Не было выявлено таких различий и в частоте поротического гиперостоза глазницы ( cribra orbitalia ) между японскими собирателями эпохи Дзё-мон и земледельцами периода Яёй [Temple, 2010]. Похожая картина зафиксирована в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Частоты данного маркера у вьетнамских собирателей среднего голоцена и земледельцев бронзового века не различались между собой, а в Таиланде в историческую эпоху уровень физиологического стресса у собирателей мог быть даже выше, чем у земледельцев [Pietrusewsky, Douglas, 2002, p. 171–173; Oxenham, 2006]. Можно заключить, что различия в частоте ПГ между сообществами с производящим и присваивающим хозяйством варьируют в пространстве и времени и зависят от конкретных условий жизни.

Исследованные нами группы сибирских аборигенов, русских переселенцев и корейцев времен династии Чосон относятся к XVI–XIX вв. и представляют охот-ников-рыболовов-собирателей и земледельцев. Они являются хорошей моделью для изучения различий в уровне физиологического стресса между группами с производящим и присваивающим хозяйством, определяемом в данной работе с помощью одного из маркеров стресса – поротического гиперостоза черепа.

Материалы и методы

Были изучены остеологические серии, представляющие три евразийские популяции XVI–XIX вв. Общее число исследованных черепов составило 222 (103 мужских, 119 женских). Пол и возраст индивидов определялся с применением стандартных методик [Buikstra, Ubelaker, 1994]. Выделены следующие возрастные категории: молодая, включая подростков (15–34 года), средняя (35–49 лет) и старшая (старше 50 лет) [Lee et al., 2019]. Равномерность распределения индивидов по половозрастным когортам в каждой группе проверялась с помощью критерия Пирсона (χ2).

К группам с присваивающим хозяйством в данной работе отнесены представители коренного населения Сибири (суммарно 53 индивида, 23 мужчины и 30 женщин): сибирские татары (могильник Красноярского археологического комплекса в Усть-Ишим-ском р-не Омской обл., датируемый IX–XVIII вв.,

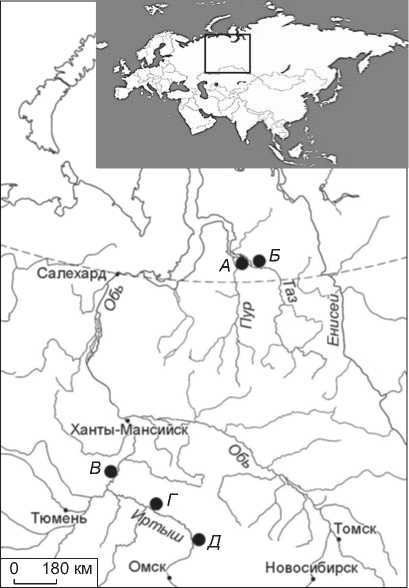

Рис. 1. Расположение археологических памятников Сибири, из которых происходят исследованные краниологические серии ненцев (А, Б), хантов (В), татар (Г) и русских переселенцев (Д).

n = 34), ханты (могильник Алым, предположительно относящийся к XVIII – началу XIX в., n = 7), ненцы (могильники Вэсакояха II–IV и Нямбойто I, n = 12) (рис. 1). Сибирские татары занимались скотоводством, рыболовством и охотой [Слепченко, 2017], ханты – охотой и рыболовством в тундровой и таежной зонах [Перевалова, 2004, с. 252–275], а ненцы, обитавшие за полярным кругом, были охотниками, рыболовами и оленеводами [Slepchenko, Tsybankov, Slavinsky, 2016]. Данные остеологические коллекции в настоящее время хранятся в Институте проблем освоения Севера СО РАН (ИПОС, Тюмень, Россия) [Lee et al., 2019].

Коллекция черепов русских переселенцев насчитывает 79 экз. (32 мужских и 47 женских). Это были земледельцы, мигрировавшие в Сибирь из Северной или Центральной России [Татаурова, 2010, с. 20]. Кладбище русских переселенцев около д. Изюк, основанной в 1648 г., было обнаружено при археологических раскопках на правом берегу р. Иртыш. Коллекция также хранится в фондах ИПОС СО РАН [Lee et al., 2019].

Корейская выборка эпохи Чосон (XVI–XVIII вв.) включает 90 индивидов (48 мужчин и 42 женщины) из погребений только одного определенного типа, встречающегося в различных археологических памятниках Южной Кореи. Этот тип могил впервые появился в XV в., в следующем быстро приобрел популярность среди чиновников и знати, а к XVII–XVIII вв. начал использоваться и представителями среднего сословия [Shin et al., 2008, 2012, 2021]. Погребенные таким способом индивиды были определенно связаны с культурой выращивания риса. Данные остеологические коллекции хранятся в Медицинском колледже Сеульского национального университета (Республика Корея).

Наличие поротического гиперостоза на теменных и затылочных костях определялось визуально. Выделялись легкая и тяжелая формы (см.: [Steckel et al., 2006, p. 13–14]), однако для статистического анализа учитывалось только наличие или отсутствие патологии. Анализ проводился в пакете статистических программ R [R Core Team, 2017]. Частоты ПГ в разных группах сопоставлялись с помощью критерия Пирсона (χ2), а для малочисленных выборок (менее 10 индивидов) применялся точный тест Фишера. Для построения графика использовался пакет ggplot2 [Wickham, 2009, p. 20], входящий в R версии 4.1.1 (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).

Результаты

Распределение индивидов по возрастным когортам в трех группах статистически не различается (табл. 1). Значения p составили: аборигены Сибири / русские – 0,3225, русские / корейцы – 0,217 (критерий χ2); або-

Таблица 1. Возрастное распределение в рассматриваемых выборках

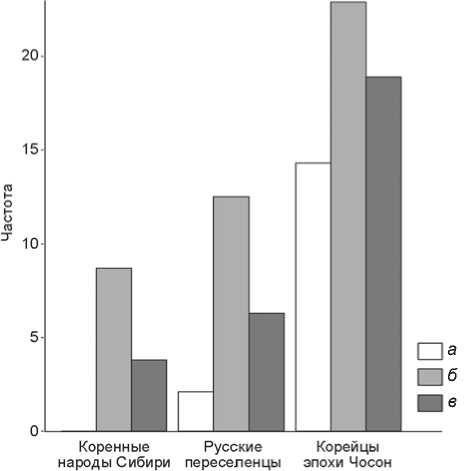

Частота встречаемости ПГ в исследованных выборках следующая: корейцы - 18,9 %, русские - 6,3, коренные народы Сибири - 3,8 % (табл. 2; рис. 2). Различия между первыми двумя группами (р = 0,02839), первой и третьей (р = 0,02051) достоверны, а между русскими переселенцами и аборигенами Сибири не достигают уровня статистической значимости ( р = 0,7013).

Далее были проанализированы половые различия (табл. 2). В серии аборигенов Сибири ПГ обнаружен только на двух мужских черепах (точный тест Фише-ра, р = 0,1836). В двух других выборках наблюдалась сходная картина: в русской частота встречаемо сти данной патологии у мужчин составила 12,5 %, у женщин - 2,1 % (точный тест Фишера, р = 0,152); в корейской - соответственно 22,9 % и 14,3 % (критерий х2,

Рис. 2. Сопоставление частот ПГ в рассматриваемых группах.

а - женщины; б - мужчины; в - суммарно.

р = 0,4391). Таким образом, во всех трех группах ПГ чаще встречается у мужчин (рис. 2), однако эти различия статистически недостоверны.

Распределение по возрастным когортам показывает, что в целом частота ПГ снижается с возрастом (табл. 3). В старших группах аборигенов и русских переселенцев Сибири данный маркер отсутствует. Но в серии корейцев тенденция к снижению выражена очень слабо.

Таблица 2 . Частоты поротического гиперостоза в выборках

|

Группа |

Мужчины |

Женщины |

Всего |

||||||

|

Кол-во индивидов |

Число случаев |

Частота, % |

Кол-во индивидов |

Число случаев |

Частота, % |

Кол-во индивидов |

Число случаев |

Частота, % |

|

|

Аборигены Сибири |

23 |

2 |

8,7 |

30 |

0 |

0,0 |

53 |

2 |

3,8 |

|

Русские |

32 |

4 |

12,5 |

47 |

1 |

2,1 |

79 |

5 |

6,3 |

|

Корейцы |

48 |

11 |

22,9 |

42 |

6 |

14,3 |

90 |

17 |

18,9 |

Таблица 3. Возрастное распределение индивидов с поротическим гиперостозом

|

Возрастная кагорта |

Аборигены Сибири |

Русские |

Корейцы |

||||||

|

Кол-во индивидов |

Число случаев |

Частота, % |

Кол-во индивидов |

Число случаев |

Частота, % |

Кол-во индивидов |

Число случаев |

Частота, % |

|

|

Младшая |

33 |

2 |

6,1 |

39 |

3 |

7,7 |

42 |

8 |

19,0 |

|

Средняя |

16 |

0 |

0,0 |

26 |

2 |

7,7 |

37 |

7 |

18,9 |

|

Старшая |

4 |

0 |

0,0 |

14 |

0 |

0,0 |

11 |

2 |

18,2 |

|

Всего |

53 |

2 |

3,8 |

79 |

5 |

6,3 |

90 |

17 |

18,9 |

Обсуждение

Многие исследования основываются на предположении о том, что состояние здоровья древних охотни-ков-рыболовов-собирателей было лучше, чем в хронологически преемственных земледельческих группах [Goodman, Armelagos, Rose, 1980; Latham, 2013], хотя значительное число работ подтверждает противоположную точку зрения. Одним из примеров является исследование хронологической динамики частоты ПГ в Древнем Египте [Lopez, Godde, 2019], где рост численности населения привел к «неолитической революции», в результате чего кочевые группы охотников-рыбо-ловов-собирателей постепенно перешли к земледелию, которое стало основным типом хозяйства, однако это на ней никак не сказалось. Данный пример показывает, что взаимосвязь исторических процессов с изменениями частот маркеров стресса трудно предсказуема и не всегда поддается однозначной интерпретации.

Результаты проведенного нами исследования евразийских групп XVI–XIX вв. лучше согласуются с первой точкой зрения [Goodman, Armelagos, Rose, 1980; Latham, 2013]: частота ПГ у охотников-рыболовов-со-бирателей (аборигены Сибири) ниже, чем у земледельцев (корейцы и русские переселенцы). Судя по этому маркеру, первые подвергались меньшему воздействию стрессовых факторов. В русле гипотезы, сформулированной рядом авторов [Cohen, Armelagos, 1984, p. 68; Bocquet-Appel, Bar-Yosef, 2008, p. 505], можно предположить, что образ жизни русских и корейцев был связан с более высоким риском хронического и круглогодичного стресса. Поскольку переход к оседлости приводит к росту численности населения, земледельческие популяции испытывают большую инфекционную нагрузку, сопровождающуюся дефицитом пищевых ресурсов, который в наибольшей степени затрагивает детей [Cohen, Armelagos, 1984, p. 67; Armelagos, Goodman, 1991]. Это может отчасти объяснять более высокую частоту ПГ у корейцев и русских по сравнению с коренными жителями Сибири в XVI–XIX вв.

Существенная разница по рассматриваемому показателю между земледельческими группами позволяет предположить, что условия жизни населения эпохи Чосон были гораздо более стрессогенными, чем у русских переселенцев. Последние в изучаемый период не занимались исключительно земледелием, как корейцы, а вели более разнообразную хозяйственную деятельность. За счет охоты и рыболовства они могли существенно обогащать свой рацион. Таким образом, русские Сибири испытывали меньшее воздействие стресса, чем корейцы, благодаря обилию даров природы и невысокой плотности населения [Корона, Та-таурова, 2011; Бондарев, Татаурова, Татауров, 2020].

Кроме того, XVI–XIX вв. – нестабильный период корейской истории, население эпохи Чосон было участником крупномасштабных социально-экономических сдвигов [Shin et al., 2018]. Крестьяне, занимавшиеся подсечно-огневым земледелием, освоили к этому времени все пригодные участки предгорий. Поскольку численность населения стремительно росла, его скученность в деревнях и городах повышала подверженность людей стрессовым воздействиям [Ibid.]. Это наблюдалось в то время не только в Корее, но и в Японии, Китае [Kim et al., 2014]. Такие социальные изменения можно назвать «неизбежным злом» для Восточной Азии XVI–XIX вв. [Shin et al., 2018].

Анализ возрастного распределения ПГ показал отличия корейцев эпохи Чосон от аборигенного и русского населения Сибири. В сибирских сериях частота маркера с возрастом снижается до нуля в старших группах, а в корейской эта тенденция очень слабо выражена, практически отсутствует. В предшествующих исследованиях снижение встречаемости ПГ в старших возрастных когортах по сравнению с младшими объяснялось тем, что со временем патология излечивается [Hengen, 1971; Liebe-Harkort, 2012; Møller-Christensen, Sandison, 1963; Salvadei, Ricci, Manzi, 2001; Stuart-Macadam, 1985; Toso et al., 2019]. Вероятно, в исследуемой корейской популяции уровень стресса с возрастом не снижался и излечение ПГ не происходило.

Рассмотрим полученные результаты с точки зрения полового диморфизма. Многие исследователи показывают, что cribra orbitalia (поротический гиперостоз верхней стенки глазницы) чаще встречается у женщин, нежели у мужчин, и объясняют это последствиями анемии, связанной с менструацией, беременностью и деторождением [Armelagos, Goodman, 1991; Cohen, Armelagos, 1984, p. 31; Cybulski, 1977; Hengen, 1971], а также вскармливанием младенцев [Guatelli-Steinberg, Lukacs, 1999; Goodman et al., 1987; May, Goodman, Meindl, 1993]. Однако для другого маркера стресса, эмалевой гипоплазии, был получен противоположный результат: она более часто наблюдается у мужчин, чем у женщин [May, Goodman, Meindl, 1993; Palubeckaite, Jankauskas, Boldsen, 2002; Hoyenga K.B., Hoyenga K.T., 1982; Guatelli-Steinberg, Lukacs, 1999]. В ряде работ не было выявлено достоверных половых различий в частоте маркеров стресса: у индейцев анасази [El-Najjar et al., 1976], калифорнийских аборигенов [Walker, 1986] и неолитического населения Польши [Krenz-Niedbala, 2014]. В уже упомянутой работе по древним египтянам половой диморфизм встречаемости ПГ также не зафиксирован [Lopez, Godde, 2019].

Во всех исследованных нами группах частота ПГ была выше у мужчин, что согласуется с результатами ряда исследований [Hoyenga K.B., Hoyenga K.T., 1982; May, Goodman, Meindl, 1993; Guatelli-Steinberg, Lukacs, 1999; Palubeckaite, Jankauskas, Boldsen, 2002].

Степень полового диморфизма встречаемости маркеров стресса может определяться сложным взаимодействием различных факторов, связанных с конкретными историческими условиями существования группы. Но поскольку отмеченные в нашей работе половые различия не достигают уровня статистической достоверности, необходима их проверка на более представительном материале с территории Евразии.

Заключение

Представление о том, что переход к земледелию ведет к ухудшению состояния здоровья населения, является практически общепризнанным. Однако данных об уровне физиологического стресса в популяциях охотников-рыболовов-собирателей и земледельцев накоплено недостаточно. Наши результаты подтверждают приведенную выше гипотезу: частота встречаемости ПГ у аборигенов Сибири составила 3,8 %, тогда как у русских переселенцев – 6,3, а у корейцев времен династии Чосон – 18,9 %. Сравнивая между собой две земледельческие группы, можно заключить, что корейцы подвергались более сильному стрессовому воздействию, чем русские в Сибири. Также нужно отметить, что ПГ во всех исследованных популяциях встречался чаще у мужчин, чем у женщин, однако это наблюдение нуждается в дальнейших подтверждениях.

Исследование поддержано Министерством образования Республики Кореи и Национальным исследовательским фондом Кореи (NRF-2019S1A5C2A01083578), а также фондом поощрения образования и исследований больницы Сеульского национального университета (2022 г.). Авторский вклад: идея работы, дизайн исследования – Шин Донгхун и С.М. Слепченко; изучение антропологического материала и статистический анализ – Ли Хэджин, Хонг Джонха.

Список литературы Поротический гиперостоз в краниологических сериях аборигенов Сибири, русских переселенцев XVI-XIX веков и корейцев эпохи чосон

- Бондарев A.A., Татаурова Л.В., Татауров С.Ф. Животноводство и охота в экономике русских Тарского Прииртышья: опыт сравнительного исследования города и деревни // Экология древних и традиционных обществ. – Тюмень: Тюм. науч. центр СО РАН, 2020. – С. 292–295.

- Корона O.M., Татаурова Л.В. Хозяйственная деятельность населения русских памятников Омского Прииртышья по карпологическим данным // Культура русских в археологических исследованиях: Междисциплинарные методы и технологии. – Омск: Ом. ин-т (фил.) Рос. гос. торгово-эконом. ун-та, 2011. – С. 323–333.

- Перевалова Е.В. Северные ханты: этническая история. – Екатеринбург: УрО РАН, 2004. – 414 с.

- Слепченко С.М. Распространенность кариеса у сибирских татар Омского Прииртышья в XVII – начале XX века // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 3. – С. 146–154.

- Татаурова Л.В. Погребальный обряд русских Среднего Прииртышья XVII–XIX вв. по материалам комплекса Изюк-1. – Омск: Апельсин, 2010. – 284 с.

- Armelagos G.J., Goodman A.H. The concept of stress and its relevance to studies of adaptation in prehistoric populations // Collegium Antropologicum. – 1991. – Vol. 15, iss. 1. – P. 45–58.

- Bocquet-Appel J.-P., Bar-Yosef O. The Neolithic Demographic Transition and its Consequences. – Dordrecht: Springer, 2008. – VII, 542 p.

- Buikstra J., Ubelaker D. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains: Proceedings of a Seminar at the Field Museum of Natural History. – Fayetteville: Arkansas Archaeological Survey Press, 1994. – 218 p. – (Arkansas Archaeol. Survey Research Ser.; N 44).

- Cohen M.N., Armelagos G.J. Paleopathology at the Origins of Agriculture. – Orlando: Academic Press, 1984. – XX, 615 p.

- Cybulski J.S. Cribra Orbitalia, a possible sign of anemia in early historic native populations of the British Columbia Coast // Am. J. Phys. Anthropol. – 1977. – Vol. 47, iss. 1. – P. 31–39.

- El-Najjar M.Y., Ryan D.J., Turner C.G., Lozoff B. The etiology of porotic hyperostosis among prehistoric and historic Anasazi Indians of southwestern United States // Am. J. Phys. Anthropol. – 1976. – Vol. 44, iss. 3. – P. 477–487.

- Gleń-Haduch E. Ocena stanu biologicznego populacji neolitycznych i wczesnobrązowych z Wyżyny Małopolskiej // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. – 1995. – T. 41. – S. 115–139.

- Goodman A.H., Allen L.H., Hernandez G.P., Amador A., Arriola L.V., Chavez A., Pelto G.H. Prevalence and age at development of enamel hypoplasias in Mexican children // Am. J. Phys. Anthropol. – 1987. – Vol. 72, iss. 1. – P. 7–20.

- Goodman A.H., Armelagos G.J., Rose J.C. Enamel hypoplasias as indicators of stress in three prehistoric populations from Illinois // Human Biology. – 1980. – Vol. 52, iss. 3. – P. 515–528.

- Goodman A.H., Brooke-Thomas R., Swedlund A.C., Armelagos G.J. Biocultural perspectives on stress in prehistoric, historical and contemporary population research // Yearbook of Phys. Anthropol. – 1988. – Vol. 31. – P. 169–202.

- Guatelli-Steinberg D., Lukacs J.R. Interpreting sex differences in enamel hypoplasia in human and non-human primates: Developmental, environmental, and cultural considerations // Yearbook of Phys. Anthropol. – 1999. – Vol. 110. – P. 73–126.

- Hengen O.P. Cribra orbitalia: pathogenesis and probable etiology // Homo. – 1971. – Vol. 22. – P. 57–75.

- Hoyenga K.B., Hoyenga K.T. Gender and energy balance: Sex differences in adaptations for feast and famine // Physiology & Behavior. – 1982. – Vol. 28, iss. 3. – P. 545–563.

- Huss-Ashmore R., Goodman A.H., Armelagos G.J. Nutritional inference from paleopathology // Advances in archaeological method and theory / ed. M.B. Schiffer. – N. Y.: Academic Press, 1982. – P. 395–474.

- Kim M.J., Ki H.C., Kim S., Chai J.Y., Seo M., Oh C.S., Shin D.H. Parasitic infection patterns as correlated with urbanrural recycling of night soils in Korea and other East Asian countries: the archaeological and historical evidence // Korean Studies. – 2014. – Vol. 38. – P. 51–74.

- Krenz-Niedbała M. A Biocultural Perspective on the Transitional to Agricultural in Central Europe // Anthropologie. – 2014. – Vol. 52, iss. 2. – P. 115–132.

- Kyle B., Shehi E., Koçi M., Reitsema L.J. Bioarchaeological reconstruction of physiological stress during social transition in Albania // Intern. J. of Paleopathology. – 2020. – Vol. 30. – P. 118–129.

- Larsen C.S. Bioarchaeology: interpreting behavior from the human skeleton. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. – 461 p.

- Larsen C.S., Sering L. Inferring iron defi ciency anemia from human skeletal remains: The case of the Georgia Bight // Bioarchaeological Studies in Life in the Age of Agriculture / ed. P. Lambert. – Tuscaloosa: Univ. of Alabama Press, 2000. – P. 116–133.

- Latham K.J. Human health and the Neolithic revolution: an overview of impacts of the agricultural transition on oral health, epidemiology, and the human body // Nebraska Anthropologist. – 2013. – Vol. 28. – P. 95–102.

- Lee H., Hong J.H., Hong Y., Shin D.H., Slepchenko S. Caries, antemortem tooth loss and tooth wear observed in indigenous peoples and Russian settlers of 16th to 19th century West Siberia // Archives of Oral Biology. – 2019. – Vol. 98. – P. 176–181.

- Lewis M., Roberts C. Growing pains: the interpretation of stress indicators // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 1997. – Vol. 7. – P. 581–586.

- Liebe-Harkort C. Cribra orbitalia, sinusitis and linear enamel hypoplasia in Swedish Roman Iron Age adults and subadults // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 2012. – Vol. 22. – P. 387–397.

- Lopez K.A., Godde K. Ancient Egyptian health: the prevalence of anemia at the origins of agriculture and state level society // Homo. – 2019. – Vol. 70, iss. 3. – P. 217–224.

- May R.L., Goodman A.H., Meindl R.S. Response of bone and enamel formation to nutritional supplementation and morbidity among malnourished Guatemalan children // Am. J. Phys. Anthropol. – 1993. – Vol. 92. – P. 37–51.

- Møller-Christensen V., Sandison A.T. Usura orbitae (cribra orbitalia) in the collection of crania in the Anatomy Department of the University of Glasgow // Pathobiology. – 1963. – Vol. 26, iss. 2. – P. 175–183.

- Novak M., Slaus M. Health and disease in a roman walled city: an example of Colonia Iulia Iader // Anthropol. Sci. – 2010. – Vol. 88. – P. 189–206.

- Ortner D.J., Putschar W.G.J. Identifi cation of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. – Wash.: Smithsonian Institution Press, 1981. – XI, 479 p.

- Oxenham M.F. Biological Responses to Change in Prehistoric Vietnam // Asian Perspectives. – 2006. – Vol. 45, iss. 2. – P. 212–239.

- Palubeckaite Z., Jankauskas R., Boldsen J. Enamel hypoplasia in Danish and Lithuanian Late Medieval/Early modern samples: a possible refl ection of child morbidity and mortality patterns // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 2002. – Vol. 12. – P. 189–201.

- Pietrusewsky M., Douglas M.T. Ban Chiang, a Prehistoric Village Site in Northeast Thailand. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 2002. – Vol. 1: The human skeletal remains. – 493 p.

- R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, 2017. – URL: https://www.R-project.org/

- Salvadei L., Ricci F., Manzi G. Porotic hyperostosis as a marker of health and nutritional conditions during childhood: studies at the transition between Imperial Rome and the Early Middle Ages // Am. J. Hum. Biol. – 2001. – Vol. 13, iss. 6. – P. 709–717.

- Shin D.H., Oh C.S., Hong J.H., Shin M.H., Kim M.J., Lee H.J. Joseon dynasty mummies of Korea // The Handbook of Mummy Studies. – Singapore: Springer, 2021. – P. 1049–1072. – URL: https://doi.org/10.1007/978-981-15-1614-6_29-3

- Shin D.H., Seo M., Hong J.H., Lee E. Paleopathological considerations on malaria infection in Korea before the 20th century // BioMed Res. Int. – 2018. – URL: https://doi.org/10.1155/2018/8516785

- Shin D.H., Oh C.S., Kim Y.S., Hwang Y.I. Ancientto- modern secular changes in Korean stature // Am. J. Phys. Anthropol. – 2012. – Vol. 147, iss. 3. – P. 433–442.

- Shin M.H., Yi Y.S., Bok G.D., Lee E.J., Spigelman M., Park J.B., Min S.R., Shin D.H. How did mummifi cation occur in bodies buried in tombs with a lime soil mixture barrier during the Joseon dynasty in Korea // Mummies and science: World mummies research. – Santa Cruz de Tenerife: Academia Canaria de la Historia, 2008. – P. 105–113.

- Slepchenko S.M., Tsybankov A.A., Slavinsky V. Traditional living habits of the Taz Tundra population: A Paleoparasitological study // The Korean J. Parasitol. – 2016. – Vol. 54, iss. 5. – P. 617–623.

- Steckel R.H., Larsen C.S., Sciulli P.W., Walker P.L. Data Collection Codebook: The Global History of Health Project. – Columbus: Ohio State Univ., 2006. – 620 p.

- Stuart-Macadam P. Porotic hyperostosis: representative of a childhood condition // Am. J. Phys. Anthropol. – 1985. – Vol. 66, iss. 4. – P. 391–398.

- Temple D.H. Patterns of systematic stress during the agricultural transition in prehistoric Japan // Am. J. Phys. Anthropol. – 2010. – Vol. 142. – P. 112–124.

- Toso A., Gaspar S., da Silva R.B., Garcia S.J., Alexander M. High status diet and health in Medieval Lisbon: a combined isotopic and osteological analysis of the Islamic population from São Jorge Castle, Portugal // Archaeol. And Anthropol. Sci. – 2019. – Vol. 11, iss. 8. – P. 3699–3716.

- Walker P.L. Porotic hyperostosis in a marine-dependent California Indian population // Am. J. Phys. Anthropol. – 1986. – Vol. 69, iss. 3. – P. 345–354.

- Wheeler S.M. Nutritional and disease stress of juveniles from the Dakhleh Oasis, Egypt // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 2012. – Vol. 22, iss. 2. – P. 219–234.

- Wickham H. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. – N. Y.: Springer, 2009. – 213 p.