Портативный РФА анализатор: новые возможности диагностики каменного сырья и идентификации его источников, оценки валидности применения метода сырьевых единиц

Автор: Вишневский А.В., Белоусова Н.Е., Лавренчук А.В., Неволько П.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа выборки палеолитических артефактов, изготовленных из четырех основных типов каменного сырья Северо-Западного и Центрального Алтая, с помощью портативного рентгенофлуоресцентного спектрометра (пРФА) Olympus VantaM. Применение методов дисперсионного анализа позволило подтвердить отсутствие значимых различий в концентрациях подавляющего большинства химических элементов, измеренных на древней сколовой поверхности и на свежеотшлифованныхучастках для кислых эффузивных пород (риолитов и дацитов) стоянки Ануй-2, метаосадков (метаалевролитов и метапесчаников) стоянки Усть-Каракол-1 и туфов стоянки Кара-Бом, тогда как для микрокварцитов стоянки Кара-Тенешустановлены значительные систематические и несистематические отличия. Полученные данные позволяют утверждать корректность применения портативных РФА спектрометров для решения задач диагностики каменного сырья древних артефактов открытых стоянок Алтая, а также правомерность прямого сопоставления данных о составе древней сколовой поверхности с материалом современных обнажений. Из основных элементов наиболее информативными петрохимическими показателями являются содержания кремния, алюминия, кальция и железа, из малых элементов (для всех групп пород) концентрации стронция, иттрия и рубидия, а также их соотношения с высокозарядными элементами титаном, цирконием и ниобием. Результатом проведенной работы стала также выработка нового естественно-научного инструментария для проверки валидности работы метода сырьевых единиц (RMU). Если ранее дифференциация продуктов расщепления отдельных блоков сырья в широком технологическом контексте алтайских индустрий базировалась на поиске и анализе идентичных комбинаций макрои микроскопически определяемых петрографических признаков артефактов цвета, текстуры, характеристик сколовой поверхности и др., то использование РФА анализатора позволяет осуществлять или подтверждать такое группирование на основе устойчивых химических критериев.

Прфа, рентгенофлуоресцентный анализ, петрография, палеолит, каменное сырье, источники каменного сырья, метод сырьевых единиц

Короткий адрес: https://sciup.org/145146633

IDR: 145146633 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0090-0096

Текст научной статьи Портативный РФА анализатор: новые возможности диагностики каменного сырья и идентификации его источников, оценки валидности применения метода сырьевых единиц

Одной из важнейших задач в археологии каменного века является достоверная диагностика и разделение сырья палеолитических индустрий по типам, преследующая целью выявление источников материала, реконструкцию взаимодействия человеческих сообществ и передачи культурных традиций обработки камня.

В этой связи исследователям нередко приходится сталкиваться с весьма тонкокристаллическими горными породами, характерный размер зерен минералов в которых составляет 2–15 µm (размерность мелкозернистого алеврита), что на порядок меньше толщины человеческого волоса и неразличимо невооруженным глазом. При этом если в породе нет особых текстурноструктурных признаков (слоистость, флюидальность, пятнистость и т.п.) и характер скола (общая форма, шероховатость) близки или не отличаются, то разделить такие породы по классам и тем более верно их идентифицировать на практике не всегда оказывается возможным. Причем нередко диагностика таких пород серьезно затруднена или невозможна даже с помощью классических методов петрографического анализа с изготовлением прозрачных шлифов. Толщина стандартного шлифа составляет ок. 30 µm, что значительно больше размера отдельных зерен в таких породах. Вследствие этого становится невозможным измерение оптических свойств минералов, слагающих породу, а иногда даже определение формы зерен и характера их срастаний. Классический петрографический метод подразумевает значительное количество безвозвратно утерянного материала, а иногда и полное уничтожение артефакта, что в большинстве случаев неприемлемо.

В этой статье мы, используя метод исследования вещества с помощью неразрушающего рентгено-флуоресцентного анализа (РФА) поверхностного слоя предметов, показываем возможности и ограничения его применения для археологического каменного материала на примере четырех базовых типов сырья палеолитических индустрий Северо-Западного и Центрального Алтая. Основной акцент в работе сделан на показателях достоверности и повторяемости полу- ченных результатов, их применимости для подтверждения обоснованности отнесения к одному и тому же типу сырья и даже к одной и той же гальке или блоку горной породы, а также согласованности результатов, полученных по древней сколовой поверхности, со «свежим» веществом – геологическими образцами, экспериментальными коллекциями и т.п. Использование РФА спектрометра может стать серьезным аргументом при проверке валидности работы метода сырьевых единиц (RMU analysis) [Белоусова, Федорченко, Славинский, 2018], широко применяемого при изучении алтайских палеолитических индустрий и базирующегося традиционно на наблюдении макро-и микроскопически определяемых петрографических признаков (цвет, текстура, характеристики сколовой поверхности и др.) при вычленении продуктов расщепления отдельных блоков сырья из широкого технологического контекста индустрий.

Объекты и методика проведения исследования

Для проведения исследования была сформирована выборка из 40 каменных артефактов, включающая по 10 изделий четырех типов пород, наиболее распространенных и применяемых древним человеком на территории Горного Алтая в эпоху раннего и начального верхнего палеолита. В коллекцию вошли: 1) разнообразные метаосадочные породы (в т.ч. роговики, гидротермально измененные алевролиты и песчаники) стоянки Усть-Каракол-1 (бассейн р. Ануй); 2) серые микрокварциты (называемые также кремнями и силицитами) стоянки Кара-Тенеш (долина р. Нижний Куюс бассейна р. Катунь); 3) эффузивные породы кислого состава (риолиты, дациты) стоянки Ануй-2 (бассейн р. Ануй); 4) тонкозернистые туфы (ранее описываемые как силициты, кислые эф-фузивы или роговики) стоянки Кара-Бом (бассейн р. Урсул). Для каждого из археологических объектов в пределах петрографической группы мы старались выбрать артефакты, изготовленные из разных галек/ блоков, используя метод сырьевых единиц [Там же];

при первичном определении сырья опирались на метод диагностики минерального сырья посредством оптической бинокулярной микроскопии. Оценить, как выглядят артефакты, изготовленные из четырех анализируемых типов пород, можно в соответствующих публикациях [Белоусова и др., 2022].

Для данной работы мы сознательно не стали при-вле кать образцы из пещерных местонахождений, в том числе и из Денисовой пещеры, находящейся в непосредственной близости от памятников Усть-Каракол-1 и Ануй-2. Это связано с двумя важными для первой методической работы подобного рода моментами – относительно сходными условиями захоронения на открытых стоянках и отсутствием заведомо известных агрессивных химических факторов, значительно влияющих на состав поверхности. Для Денисовой пещеры таким агентом выступают грунтовые воды с высокой концентрацией активного фосфора и некоторых других элементов, формирующиеся при взаимодействии с залежами гуано [Sokol et al., 2022].

Для каждого артефакта коллекции проводилось по три измерения химического состава сколовой поверхности, подвергавшейся взаимодействию с атмосферой, поверхностными и грунтовыми водами (в том числе растворенными в ней веществами) на протяжении десятков тысяч лет, и по три измерения пришлифованного участка, не затронутого изменениями. Для этого выбирался подходящий участок, поверхность старого скола на котором стачивалась на 3–5 мм на чугунной планшайбе со свободным карборундовым (SiC) абразивом размерности М40. При наличии видимой неоднородности материала место для шлифовки выбиралось таким образом, чтобы была возможность анализа участков разного цвета, структуры и зернистости. Измерения проводились в ИГМ СО РАН с помощью портативного рентгено-флуоресцентного анализатора Olympus Vanta M, специализированного для изучения химического состава горных пород и показавшего высокое качество получаемых данных даже в сравнении с классическими методами аналитической химии [Wawryk, Hancock, 2022]. Время набора спектра в каждой точке составляло по 30 сек, диаметр области возбуждения ок. 3 мм.

Полученный в результате применения РФА спектрометра массив данных, состоящий из результатов 240 измерений химического состава, можно свести к 40 парам анализов поверхностная/внутренняя часть. Набор определяемых элементов включал (в порядке увеличения атомного номера) Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Ba, Pb, Bi, Th, U. При этом для каждого химического элемента имеется величина, называемая пределом обнаружения – минимальная концентрация, регистрируемая прибором. В случае, если содержание элемента оказывалось ниже предела обнаружения, значению его концентрации присваивался знак «ниже предела обнаружения», а на графиках точка состава нано- сится на соответствующую ось с нулевым значением. При предварительной проверке полученных данных оказалось, что для всех групп пород содержания V, Co, Mo, Cd, Sn, Sb, Te, Ba, Bi в большинстве анализов находятся ниже предела обнаружения. Соответственно, распределение этих элементов в данной работе не рассматривалось. С учетом вариативности величин концентраций элементов между группами каменного сырья были выделены соответствующие их наборы для статистической обработки (полужирным начертанием выделены химические элементы, концентрации которых во всех группах каменного сырья находятся преимущественно выше предела обнаружения):

-

1. Метаосадочные породы – Mg, Al , Si , P , K , Ca , Ti, Cr, Mn , Fe , Ni, Cu , Zn , As, Rb , Sr , Y , Zr , Nb, Pb;

-

2. Микрокварциты – Mg, Al , Si , P , S, K , Ca , Mn , Fe , Cu , Zn , Rb , Sr , Y , Zr ;

-

3. Кислые эффузивы – Al , Si , P , K , Ca , Ti, Mn , Fe , Cu , Zn , As, Rb , Sr , Y , Zr , Pb, Th, U;

-

4. Туфы – Al , Si , P , S, K , Ca , Ti, Mn , Fe , Cu , Zn , Rb , Sr , Y , Zr , Nb, Pb, Th, U.

Результаты исследования

Диагностика основных типов пород и оценка влияния поверхностных изменений на результат анализа. На первом этапе обработки данных было установлено и впоследствии отчасти подтверждено петрографическими наблюдениями несоответствие состава двух образцов из выборки типичным составам для соответствующих групп. Образец ГКБ-90 521, изначально диагностированный как туф, оказался окремненной и альбитизированной осадочной породой, а образец УК-86 83-2 (группа метаосадочных пород) – метасо-матизированной вулканической или вулканогенноосадочной породой.

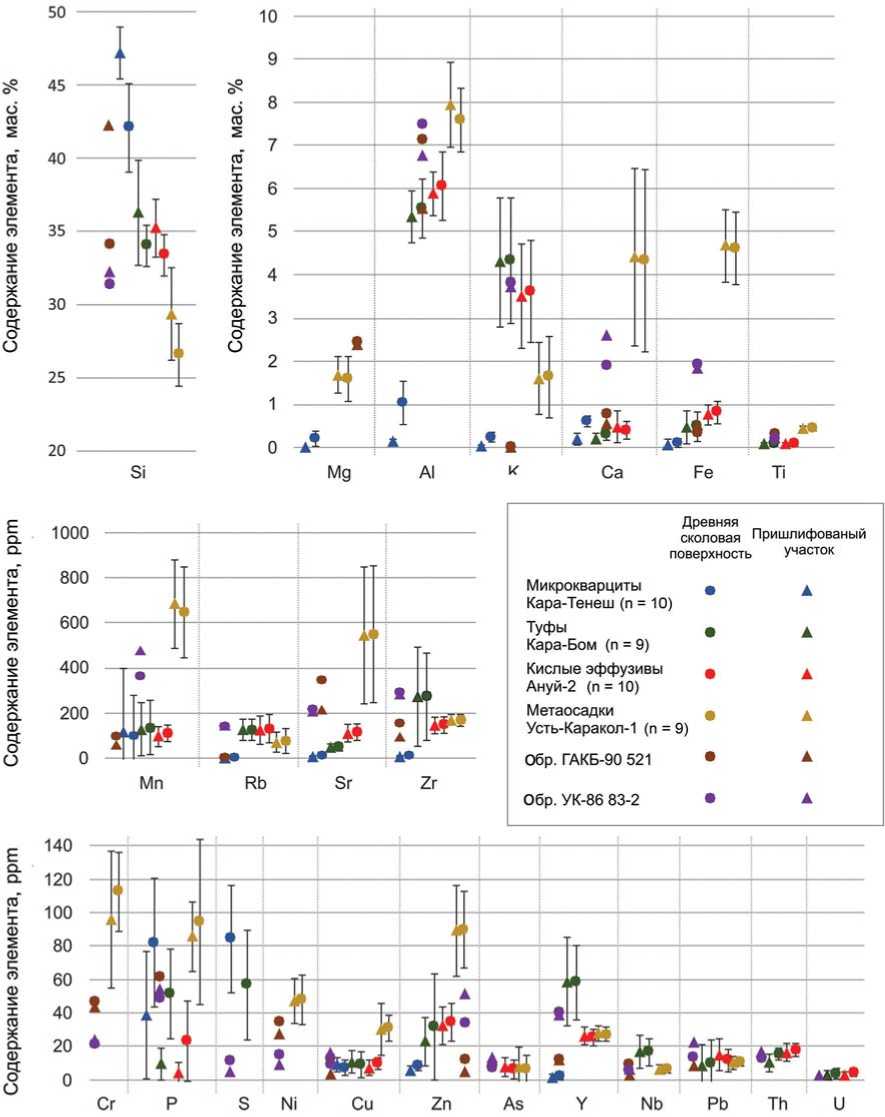

Сопоставление средних концентраций химических элементов с учетом величины стандартного отклонения проиллюстрировано на рисунке (рис. 1). Составы образцов ГАКБ-90 521 и УК-86 83-2 приведены на графиках отдельными значками, таким образом, статистика по группам туфов и метаосадочных пород приведена для выборок по 9 образцов в каждой.

Характерными признаками для метаосадочных пород стоянки Усть-Каракол-1 являются наиболее высокие содержания кальция, магния, железа, алюминия и титана при минимальной концентрации кремния среди изученных образцов. Из малых элементов важными и показательными являются повышенные концентрации хрома и никеля (которые, как правило, находятся ниже предела обнаружения в каменном материале других типов), высокие и широко варьирующие значения стронция и марганца. Кроме того, обращают на себя внимание концентрации тория и урана, находящиеся обычно ниже предела обнаружения. В парах древняя сколовая поверхность – пришлифовка дисперсионный анализ показывает наибольшую сходимость (практиче-

Рис. 1. Поэлементные графики сопоставления концентраций основных и рассеянных элементов на древней сколовой поверхности (корке) и вскрытой при шлифовке внутренней части артефактов. Размах линий у соответствующего значка характеризует величину стандартного отклонения.

ски полное совпадение) в средних концентрациях магния, кальция, титана, стронция, иттрия, циркония, ниобия и свинца. Наибольшие же различия характерны для кремния, калия цинка и мышьяка, тогда как остальные элементы ведут себя умеренно согласно.

Для микрокварцитов стоянки Кара-Тенеш, напротив, ожидаемо характерны наиболее высокие концентрации кремния при минимальных содержаниях большинства основных и рассеянных элементов за исключением марганца и фосфора. И, как ни удивительно, наибольшая вариабельность составов, фиксирующаяся в парах сколовая поверхность - пришлифовка. Наиболее сильны различия по содержанию алюминия, фосфора, серы, калия, кальция, марганца, железа и цинка; на древней сколовой поверхности их концентрация может быть выше на порядок. Так, для внутренних ча- стей артефактов содержание алюминия в среднем составляет порядка 0,1 мас. %, тогда как на поверхности – ок. 1 мас. % (рис. 1). Эти эффекты могут быть связаны либо с механическим загрязнением, не смываемым при стандартной очистке, либо с появлением новообразованных глинистых минералов на поверхности артефактов. Дисперсионный анализ показывает отсутствие смещения таких элементов, как медь, рубидий и иттрий в случаях, если их концентрация выше предела обнаружения. Однако для обработки и сопоставления результатов данных достаточно только по содержаниям рубидия и иттрия, кроме того, можно использовать концентрации стронция и циркония, которые показали удовлетворительную сходимость.

Кислые эффузивы стоянки Ануй-2 и туфы Кара-Бома показывают многие общие черты химического состава. Это связано с тем, что исходным вулканическим материалом (тонким пеплом) для формирования туфов служили кислые магматические расплавы того же периода эволюции геологических структур Алтая, что и эффузивы, развитые в бассейне р. Ануй [Попова и др., 2019]. Тем не менее, выявляется ряд различий, позволяющих, в совокупности с петрографическими данными, несмотря на встречающееся высокое визуальное сходство, разделять эти породы. В первую очередь общность химического состава этих групп пород проявляется в низких концентрациях магния (ниже предела обнаружения), относительно высоких концентрациях кремния и калия, присутствии тория и урана выше предела обнаружения (рис. 1). Эти особенности, в совокупности с критериями, выявленными для метаосадочных пород Ануйской долины (Усть-Каракол-1), предоставляют надежный инструмент для диагностики и подтверждения принадлежности артефактов к определенному типу/источнику каменного сырья, в частности, для разделения тонкозернистых метаосадочных пород и туфов, являющегося серьезной проблемой, например, для памятника Кара-Бом, где, по нашим неопубликованным данным, многие артефакты, выполненные из туфа, были ранее отнесены к осадочным породам.

Для туфов стоянки Кара-Бом при сопоставлении сколовая поверхность – пришлифовка наибольшую сходимость показывают содержания титана, цинка, иттрия, ниобия, тория и урана. Абсолютно не показательны содержания серы и фосфора (рис. 1). Удовлетворительно сопоставляются содержания железа, марганца, рубидия и стронция. Для кислых эффузивов стоянки Ануй-2 наибольшая сходимость отмечается для содержаний меди, мышьяка, иттрия, циркония и урана; удовлетворительная – для кальция, титана, марганца, стронция и тория.

Применение петрохимических критериев. Концентрации многих химических элементов в горных породах имеют взаимную связь, обусловленную как особенностями происхождения исходного магматического расплава или осадка, так и набором минера- лов, слагающих саму породу. В этой связи еще более информативными для диагностики горных пород, а также обоснованной дифференциации дебитажа отдельных блоков сырья в рамках метода сырьевых единиц становятся некоторые соотношения химических элементов. Проведенный анализ позволил выявить ряд таких соотношений для каждого из четырех типов каменного сырья. Одни соотношения «хорошо работают» для дифференциальной диагностики каменного материала, тогда как другие – для определения достоверности выделения сырьевых групп (группы продуктов расщепления отдельных блоков/галек сырья).

Результаты исследования показывают, что смещение за счет поверхностных преобразований значений концентраций некоторых из проанализированных малых элементов даже на порядок не создает трудностей для диагностики типа каменного материала. Так, микрокварцит состоит из кварца (оксида кремния) не менее чем на 70 %, а магматическая порода кислого состава не может иметь содержание алюминия менее 4 мас. %. Природные геологические процессы могут приводить к очень глубокому преобразованию горных пород, при котором могут затушевываться и смещаться содержания и пропорции, в том числе и главных компонентов, меняются минеральный состав, структура и текстура породы. С другой стороны, настолько существенно преобразованные горные породы уже невозможно классифицировать без учета этого преобразования – это будет другой тип каменного сырья, другая петрографическая группа.

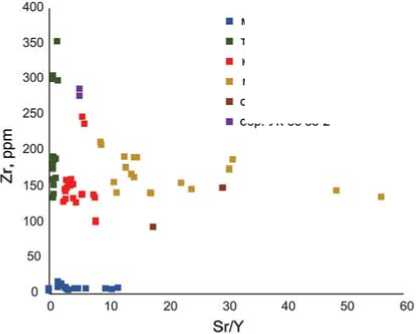

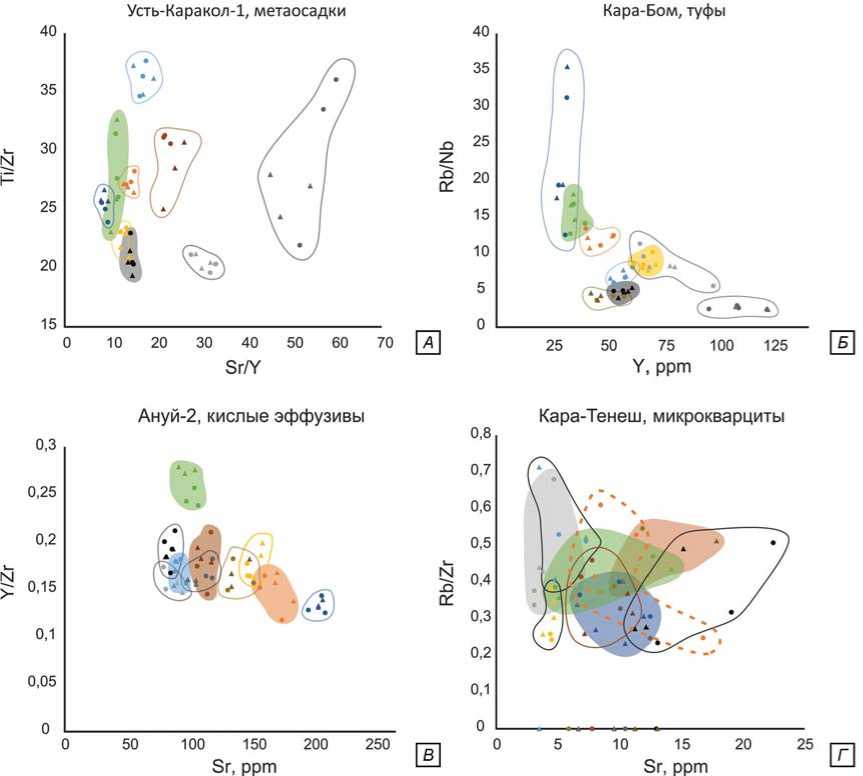

На рисунке (рис. 2) приведены бинарные диаграммы, на которые вынесены точки средних содержаний циркония, титана, алюминия и величины стронцийиттриевого отношения для всех проанализированных артефактов (по две точки на образец – сколовая поверхность и пришлифовка). Даже без учета большинства основных компонентов, по низким содержаниям циркония и алюминия выделяется группа микрокварцитов. Высокое содержание титана позволяет уверенно выделять область составов метаосадочных пород, тогда как его концентрация в туфах и кислых эффузи-вах не показательна для их дифференциальной диагностики. С другой стороны, величина стронций-иттриевого отношения, исходя из данных по выборке, использованной в данной работе, является хорошим инструментом для их разделения. Глубоко измененные метасоматизированные породы артефактов ГАКБ-90 521 и УК-86 83-2 имеют ожидаемо смещенные химические характеристики. Однако подход с использованием комплекса петрохимических критериев позволяет, во-первых, утверждать, что они не относятся к туфам и метаосадочным породам соответственно, и, во-вторых, предполагать, что их протолитом (исходной породой) были осадочная порода (ГАКБ-90 521) и туф или кислый эффузив (УК-86 83-2).

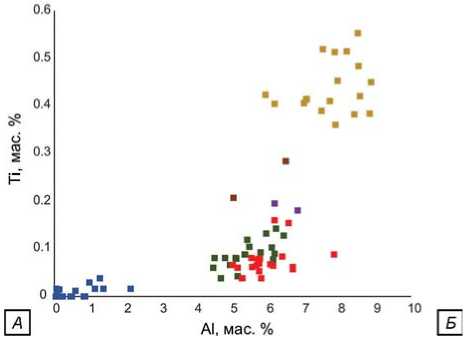

Для микрокварцитов стоянки Кара-Тенеш наиболее информативными являются содержания стронция и ру-

микрокварциты. Кара-Тенеш туфы. Кара-Бом кислые эффузивы. Ануй-2 метаосадки. Усть-Каракол-1

обр. ГАКБ-90 521

обр. УК-86 83-2

Рис. 2. Применение бинарных диаграмм как инструмента наглядной дифференциальной диагностики типов каменного сырья палеолитических индустрий Северо-Западной части Горного Алтая.

Рис. 3. Бинарные диаграммы содержаний и соотношений содержаний химических элементов по пришлифованным (треугольники) и древним сколовым поверхностям (кружки) каменных артефактов из четырех типов каменного материала. Контурами показаны области концентрации точек составов по данным исследования.

бидий-циркониевое отношение (Sr – Rb/Zr, рис. 3, Г), кроме того, эти же компоненты являются весьма показательными и для остальных типов пород. Для метаоса-дочных пород стоянки Усть-Каракол-1 представительна диаграмма в координатах стронций-иттриевое – титанциркониевое отношение (Sr/Y – Ti/Zr, рис. 3, А), на ней большинство точек составов как сколовых поверхностей, так и пришлифованных участков образуют отчет- ливые кластеры, слабо перекрывающиеся или не перекрывающиеся друг с другом, что позволяет использовать эти и подобные соотношения для оценки достоверности вычленения сырьевых групп. Сходная картина наблюдается на диаграмме в координатах содержание иттрия – рубидий-ниобиевое соотношение (Y – Rb/Nb, рис. 3, Б) для туфов стоянки Кара-Бом. Для работы с сырьевыми группами кислых эффузивных пород стоянки Ануй-2 наряду с вышеозначенными соотношениями может применяться диаграмма стронций – иттрий-циркониевое отношение (Sr – Y/Zr, рис. 3, В) на которой отчетливо выделяются компактные группы точек. Таким образом, оказывается возможным использовать ряд как универсальных (подходящих для всех типов каменного сырья), так и специализированных петрохимических критериев для выявления и (или) подтверждения родственности источника материала археологических артефактов.

Заключение

Полученные нами данные позволяют утверждать корректность применения портативных РФА спектрометров для решения задач диагностики каменного сырья, а также правомерность использования данных о составе древней сколовой поверхности для прямого сопоставления с каменным материалом современных обнажений. Результатом проведенной работы также стала выработка нового естественно-научного инструментария для проверки валидности работы метода сырьевых единиц (RMU). Если ранее дифференциация продуктов расщепления отдельных блоков сырья базировалась на поиске и анализе идентичных комбинаций макро- и микроскопически определяемых петрографических признаков артефактов, то использование РФА анализатора позволяет осуществлять такое группирование на основе устойчивых химических критериев.

Геолого-минералогические исследования выполнены в рамках проекта РНФ № 20-78-10125-П «Динамика культурного развития и освоение человеком Алтая в начале верхнего палеолита: стратегии жизнеобеспечения, палеотехнологии, мобильность» (исполнитель – А.В. Вишневский). Анализ археологических материалов выполнен в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: культурная динамика и экологический контекст» (исполнитель – Н.Е. Белоусова).

Список литературы Портативный РФА анализатор: новые возможности диагностики каменного сырья и идентификации его источников, оценки валидности применения метода сырьевых единиц

- Белоусова Н.Е., Родионов А.М., Вишневский А.В., Федорченко А.Ю., Михиенко В.А., Селецкий М.В. "Тонкие" листовидные бифасы начала верхнего палеолита Алтая: технология, формообразование и каменное сырье // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2022. - № 1. - С. 329-353. EDN: ZDGCGF

- Белоусова Н. Е., Федорченко А. Ю., Славинский В.С. Анализ сырьевых единиц как способ изучения структуры культурных отложений и реконструкции систем мобильности и жизнеобеспечения // Stratum plus. Культурная антропология и археология. - 2018. - № 1. - С. 125-143. EDN: YQGKWQ

- Попова О.М., Крупчатников В.И., Пономарев А.Л., Русанов Г.Г., Кривчиков В.А., Колпакова Е.А. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1: 200 000. Издание второе. Серия Горно-Алтайская. Лист М-45-VIII (Шебалино). Объяснительная записка. - М.: Московский филиал ВСЕГЕИ, 2019. - 246 с.

- Sokol E.V., Kozlikin M.B., Kokh S.N., Nekipelova A.V., Kulik N.A., Danilovsky V.A., Khvorov P.V., Shunkov M.V. Phosphate Record in Pleistocene-Holocene Sediments from Denisova Cave: Formation Mechanisms and Archaeological Implications // Minerals. - 2022. - Vol. 12, iss. 5, № 553. -12050553. EDN: ZSMEOM

- Wawryk M.J., Hancock E.A. Portable XRF analysis in the Joe Lord and Perth Core Libraries - methodology and case studies. - Perth: Geological Survey of Western Australia, Record, 2022. - 39 p.