Портфолио-процесс и метод проектов в образовательной среде ведомственного вуза МВД России

Автор: Мальцева Татьяна Вячеславна, Сепиашвили Екатерина Николаевна

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Педагогика высшей профессиональной школы

Статья в выпуске: 3 (62), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ педагогических технологий: портфолио-процесс и метод проектов с точки зрения методов, способствующих формированию у будущего специалиста росту уверенности в своих силах, пониманию своих целей и умению воплощать их в жизнь, расширению исследовательских способностей и общекультурных компетенций. На эмпирическом материале показано, что они способствуют организации, с дальнейшей самоорганизацией познавательной деятельности обучающихся, развитию исследовательских навыков, формированию умения пользоваться наукой для осмысления и совершенствования будущей практической деятельности.

Портфолио-процесс, современная педагогическая технология, метод проектов, исследовательские навыки, учебно-познавательные приемы, оценка обучающихся, общекультурные компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/14989517

IDR: 14989517 | УДК: 159.9.07

Текст научной статьи Портфолио-процесс и метод проектов в образовательной среде ведомственного вуза МВД России

Система высшего образования сегодня нацелена на развитие и формирование исследовательских умений и навыков, на создание условий для развития творчески активной личности, которая может реализовать в профессиональной деятельности исследовательские функции и заниматься научной работой. Для достижения данной цели необходимо организовать совместный образовательный процесс, чтобы у обучающихся на разных ступенях образования не только формировались конкретные знания, умения, навыки и компетенции, но и развивались индивидуальные качества личности, которые позволят им достаточно эффективно осваивать новое содержание образования, деятельности, профессию 1.

Одна из проблем преподавания в высшей школе заключается в том, что обучающиеся в рамках многих дисциплин впервые знакомятся с дисциплиной как наукой, например, педагогика или психология. Таким образом, они впервые воспринимают теоретико-психологические или педагогические знания в системе. Данный процесс для обучающихся является чрезвычайно сложным, поскольку для адекватного понимания и оперирования получаемой информацией им необходимо: во-первых, овладеть категориально-понятийным аппаратом науки;

во-вторых, понять сущность педагогических или психологических явлений, которые по своей природе феноменологичны; в-третьих, увидеть высокую практическую значимость знаний в профессиональной деятельности. Это обусловливает необходимость оптимизации восприятия обучающимися информации, применения методов, способствующих формированию заинтересованного отношения студентов к изучаемому курсу 2.

Ситуация, когда привычка получать знания в готовом виде приводит к тому, что выпускники вузов оказываются неспособными применить их в своей профессиональной деятельности, самостоятельно ставить и решать задачи, требующие обращения к научному знанию, складывается довольно часто. Методологическая культура предполагает владение умением рефлексии относительно собственной научной работы исследователя, она не может быть усвоена как совокупность готовых знаний и предписаний 3.

Для того чтобы преодолевать такие ситуации в вузах, необходима организация с дальнейшей самоорганизацией познавательной деятельности студентов, развитие у них самостоятельности, вовлечение в процесс поиска, формирование умения пользоваться наукой для осмысления и совершенствования практической деятельности.

В поисках решения проблемы усиления практической направленности подготовки специалистов в вузах можно выделить несколько направлений, взаимосвязанных между собой и часто не существующих друг без друга: использование новых информационных технологий, обеспечивающих практическую направленность в процессе изучения дисциплин, включенных в учебный план вуза; проведение практических занятий на базе профильных учреждений и практических органов; применение активных педагогических технологий (тренингов, сюжетно-ролевых игр, дискуссий и т. п.) 4.

Эффективной по своей продуктивности будет деятельность между педагогами, обучающими и обучающимися между собой. Такое взаимодействие может быть непосредственным и опосредованным.

Организация самостоятельной работы обучающегося с элементами исследовательской деятельности должна строиться с учетом ряда положений.

-

1. Обучающийся рассматривается как субъект деятельности. При этом принципиальное значение приобретает изучение мотивационной сферы личности будущего специалиста.

-

2. Активные методы обучения не только способствуют формированию и поддержанию интереса к изучаемым проблемам, но и облегчают обучающимся представление и осознание реальных возможностей в решении учебных задач, помогают увидеть разнообразие подходов и способов решения, обоснованно выбрать из них оптимальный.

-

3. Формируются не только знания, с возможностью их интерпретации, а знания, имеющие непосредственное практическое применение.

-

4. Необходимо создавать условия продуктивности исследовательской деятельности: качественное дидактическое обеспечение, наличие программы непрерывного контроля и самоконтроля, обратной связи.

-

5. Контроль, осуществляемый в ходе обучения, имеет конечной целью воспитание способности к самоконтролю.

Решению обозначенных проблем способствует приведенная ниже педагогическая технология с использованием портфолио-процесса и метода проектов.

Обучение с использованием портфолио-процесса способствует не только реализации образовательной функции процесса обучения, активизации мыслительной деятельности; развитию интереса к дисциплине; развитию эмоциональности и открытости; вовлечению личности обучающегося в учебный процесс; формированию исследовательской культуры, но и позволяет актуализировать логику исследования, которая представлена как последовательность этапов научного познания в дисциплине. Данная логика отражена в системе задач, ведущих к цели, которую преподаватель ставит перед обучающимися в ходе освоения дисциплины.

Нельзя поспорить с тем фактом, что изучение любой науки в вузе подчинено цели научиться подходить к практическим профессиональным задачам с научных позиций. Предлагаемая педагогическая технология способствует реализации таких принципов высшего образования, как оптимальное сочетание фундаментального и прикладного знания; доступность обучения на высоком уровне трудностей; самостоятельность, исследовательская и творческая активность; наглядность.

Мы рассматриваем возможность применения таких педагогических технологий, как портфолио-процесс и метод проектов, способствующих развитию исследовательских навыков. При организации работы каждый обучаемый будет следить за решением заявленной проблемы однокурсниками, что обеспечит возможность живого активного участия каждого обучаемого путем наблюдения друг за другом.

Портфолио давно используется за рубежом как способ аутентичной оценки 5. В последнее время портфолио-процесс все более востребован и в Рос- сии. Так, теоретики выделяют портфолио-процесс или «портфель ученика» в личностно ориентированную технологию, нацеленную прежде всего на формирование необходимых навыков рефлексии, т. е. самонаблюдения, размышления 6. Портфолио — это инструмент самооценки собственного познавательного, творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Он представляет собой комплект документов, самостоятельных работ ученика 7. Метод проектов — это совокупность учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся, с обязательной презентацией результатов.

При работе в технологии метода проектов целесообразно ввести проблемно-ориентированное портфолио обучающегося, включающее в себя рубрики с содержанием материалов в соответствии с этапами исследовательской деятельности, от постановки проблемы до ее решения, включая материалы поиска, материалы, необходимые для письменных работ и презентации. Важно, чтобы в портфолио были включены материалы по фиксации корректировки деятельности — если она была — от переформулирования проблемы, конкретизации темы и целей исследования до письменной аргументации необходимости расширения или сужения поиска. В портфолио могут быть включены и копии электронных писем, которыми обменивались участники группы при обсуждении работы по проекту, записи обсуждений, которые происходят на их встречах друг с другом и преподавателем. При этом на установочном занятии можно обговорить, что эта рубрика — рубрика обмена мнениями — будет заведена как обязательная.

Ведение портфолио-процесса даст необходимый материал преподавателю для оценивания деятельности каждого студента, его вклада в разработку проекта, его прогресса, организованности, умения работать в группе. Это соответствует целям научного исследования, которое носит опережающий характер по отношению к практике, позволяет преобразовывать и совершенствовать ее.

Технически портфолио представляет собой папку (скоросшиватель), в которую крепятся прозрачные файлы, или рабочую файловую папку. В папке содержится многообразная информация, которая иллюстрирует и документирует приобретенный теоретический и практический опыт обучающегося по курсу. Единицей сбора в портфолио являются: самостоятельно выполненные задания по курсу, доклады, сообщения, самостоятельные исследования, статьи в журналы, доклады на конференциях, подготовленные аудио- и видеоматериалы, творческие работы, компьютерные программы и т. д.

Введение в образовательную среду портфолио-процесса способствует реализации таких принципов высшего образования, как оптимальное сочетание фундаментального и прикладного знания, сознательности и творческой активности, наглядности.

Как новая педагогическая технология «портфолио-процесс» имеет следующие функции:

-

— диагностическую, связанную с выявлением объективно существующего уровня владения умениями и навыками, а также пробелов в подготовке и трудностей усвоения;

-

— мотивирующую, заключающуюся в формировании положительных мотивов учения и интереса к предмету;

-

— развивающую, связанную с развитием логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, мыслительной деятельности в целом и культуры мышления, критического отношения к собственной учебной деятельности.

В процессе организации самостоятельной деятельности обучающихся по формированию портфолио идет не только реализация образовательной функции процесса обучения, активизируется мыслительная деятельность; развивается интерес к дисциплине, личность вовлекается в учебный процесс и формируется ее эстетическая культура. Это также способствует самостоятельному нахождению обучающимся областей актуализации полученных знаний в профессиональной деятельности.

Кроме того, реализуются такие педагогические цели, как формирование саморефлексивности и са-моответственности по отношению к образованию; повышение уровня самостоятельности в организации процесса обучения (движение в сторону самообучения).

Собирая портфолио по изучаемой дисциплине, обучающимся необходимо рефлексивно трансформировать весь процесс обучения по курсу. Это связано с пониманием и осознанием учебных целей, возможностью использования получаемых знаний в практической деятельности.

Для преподавателей портфолио-процесс не только является современной педагогической технологией, эффективной формой оценивания и организации самостоятельной работы обучающихся, он помогает решать важные педагогические задачи:

-

— поддержание высокой учебной мотивации, активности и самостоятельности;

-

— расширение возможности обучения и самообучения;

-

— развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся;

-

— формирование исследовательских навыков обучающихся;

-

— развитие умений работать с книгой, первоисточником, библиотечным каталогом;

-

— формирование умений планировать и организовывать собственную учебную деятельность.

В этом процессе реализуются следующие цели:

-

— усиление саморефлексивности и ответственности обучающихся по отношению к образованию;

-

— повышение самостоятельности в организации процесса обучения (т. е. движение в сторону самообучения);

-

— демонстрация возможности практически применять приобретенные знания и умения;

-

— привлечение к процессу оценивания качества результатов обучения.

Во время работы по технологии портфолио-процесса преподаватель должен не только рецензировать представленную работу, организовывать проведение ее защиты и выставлять по результатам оценку, но и консультировать по вопросам составления плана работы, использования дополнительной литературы.

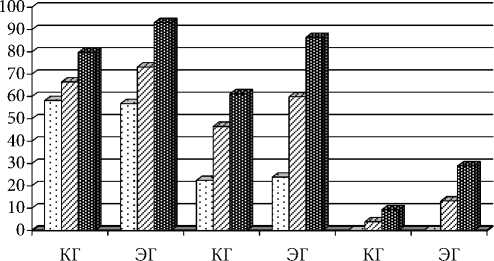

В целях оценки эффективности использования технологии портфолио-процесса и метода проектов было организовано исследование динамики развития общекультурных компетенций ОК-9 (способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения); ОК-10 (способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность); ОК-16 (способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации) 8 в рамках курса «Психология в деятельности сотрудников органов внутренних дел» и «Педагогические основы воспитательной работы в органах внутренних дел». В исследовании приняли участие четыре учебных группы курсантов по 25 человек каждая (две экспериментальных и две контрольных). В экспериментальных группах в качестве педагогических технологий использовался портфолио-процесс и метод проектов. Для проведения исследования был сформирован банк заданий, включающий в себя задания:

-

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты), умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавать объекты изучения в рамках определенного раздела дисциплины;

-

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал, формулировать конкретные выводы, устанавливать причинно-следственные связи;

-

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

В учебных группах с помощью разработанных заданий проводилось исследование уровня сформи-рованность общекультурных компетенций (ОК-9, ОК-10, ОК-16) перед изучением курса (исходный уро-

Таблица. Динамика развития сформированности общекультурных компетенций курсантов (ОК-9, ОК-10, ОК-16), %

|

Этапы оценки сформированности ОК |

Уровни заданий |

|||||

|

репродуктивный |

реконструктивный |

творческий |

||||

|

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

КГ |

ЭГ |

|

|

Исходный уровень |

58,2 |

56,8 |

22,4 |

23,9 |

0,0 |

0,0 |

|

Промежуточный уровень |

66,5 |

73,2 |

46,6 |

59,9 |

3,9 |

13,2 |

|

Итоговый уровень |

79,8 |

93,1 |

61,2 |

86,5 |

9,3 |

28,9 |

Примечание. КГ — контрольная группа; ЭГ — экспериментальная группа.

вень), в середине изучения курса (промежуточный уровень) и по окончании курса (итоговый уровень). При проведении каждого исследования испытуемый должен был решить девять заданий различного уровня сложности. Динамика развития сформированно-сти общекультурных компетенций в группе представлена в таблице.

Данное исследование показало, что обучающиеся экспериментальных групп выполняют репродуктивные задания по окончании курса на 13,3% лучше, чем обучающиеся контрольной группы, реконструктивные задания — на 25,3%, а творческие — на 19,6%. Кроме того, уже в середине обучения заметна положительная динамика сформированности общекультурных компетенций в экспериментальных группах. В среднем в экспериментальных группах наблюдает- ся повышение успешности решения репродуктивных заданий на 36,3%, реконструктивных — на 62,6%, а творческих — на 28,9%; в контрольных группах эти показатели ниже: 21,6, 38,8, 9,3% соответственно (рис.). Таким образом, реализация портфолио-процесса и метода проектов в образовательном процессе ведомственных вузов МВД России позволяет повысить средний уровень сформированности общекультурных компетенций. На основе результатов экспериментальной проверки эффективности представленных технологий можно сделать вывод о том, что ключевую роль в усилении динамики развития общекультурных компетенций играет использова-

Репродуктивный Реконструктивный Творческий

Уровни заданий

□ Исходный уровень и Промежуточный уровень s Итоговый уровень

Рис. Динамика развития сформированности общекультурных компетенций курсантов (ОК-9, ОК-10, ОК-16), %:

ние преподавателем активных педагогических технологий.

Путь от незнания к знанию, от одного уровня сформированности исследовательских навыков к более высокому характеризуется качественной сменой форм их компонентов, различающихся по степени осмысления, управляемости, адаптирован-ности и т. д. 9

Портфолио-процесс и метод проектов отвечают критериям научной работы, являются результатом специального методологического построения и основаны на признаках, соответствующих научной работе: характер целей, которые ставятся; выделение специального объекта исследования; применение специальных средств познания; однозначность терминов, которых придерживаются в исследовании (в портфолио ведется рубрика «Глоссарий», где фиксируются термины, используемые в портфолио).

Научное исследование носит опережающий характер, что также указывается в портфолио, когда обучающийся собирает материал и сам развивает эту тему в соответствии с указанными целями, средствами и результатами, отраженными в портфолио.

Закладывающийся с помощью этих методов фундамент поведенческих практик и техники принятия решений способствует росту уверенности будущего специалиста в своих силах, пониманию целей и умению воплощать их в жизнь, расширению исследовательских способностей и общекультурных компетенций.

-

1 Поздняков В. М. Психологическая культура юриста и ее развитие на разных уровнях вузовского образования // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 2. С. 75–78.

-

2 Мальцева Т. В . К проблеме преподавания юридической психологии как учебной дисциплины юридического вуза // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 48.

-

3 Бережнова Е. В., Краевский В. В . Основы учебноисследовательской деятельности студентов. 2-е изд., стереотип. М., 2006. С. 73–76.

-

4 Мальцева Т. В., Реуцкая И. Е. Методы развития творческого потенциала студентов юридических факультетов на занятиях по юридической психологии (из опыта работы) // Прикладная юридическая психология. 2011. № 1. С. 79–83.

-

5 Archbald D., Newmann F. The Functions of Assessment and the Nature of Authentic Academic Achievement in Berlak (ed.) Assessing Achievement: Toward the development of a New Science of Educational Testing. Buffalo–N.-Y., 1989. Р. 5 ; Mandell A., Michelson E. Portfolio Development and Adult Learning: Purposes & Strategies. Chicago, 1990. Р. 40–49 ; Baron J. B. SEA

Павлов А. В. Выбор методов обучения на разных этапах образовательного процесса

Usage of Alternative Assessment: The Connecticut Experience. In Focus on Evaluation and Measurement. V. 1, 2 : Proceedings of the National Research Symposium on Limited English Proficient Student Issues. Washington, 1992. Р. 21–29 ; Hamp-Lyons L., Condon W. Assessing the portfolio: Principles for practice, theory and research. Cresskill–N.-J., 2000. Р. 128 ; et al.

-

6 Божович Е. Д. Практико-ориентированная психодиагностика в структуре учебного процесса // Процесс учения: контроль, диагностика, коррекция, оценка / под ред. Е. Д. Божович. М., 1999. С. 39–46 ; Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. СПб., 2003. С. 103–108; Современная школа: опыт модернизации : книга для учителя / О. В. Акулова [и др.] ; под общ. ред. А. П. Тряпицыной. СПб., 2005. С. 92–131 ; Пискунова Е. В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества образования для всех: опыт России: Рекомендации по результатам научных исследований /

под ред. акад. Г. А. Бордовского. СПб., 2007. С. 43–47, 55–66 ; и др.

-

7 Грудзинская Е. Ю., Марико В. В . Активные методы обучения в высшей школе : учеб.-метод. мат-лы по программе повышения квалификации «Современные педагогические и информационные технологии». Н. Новгород, 2007. С. 2–29.

-

8 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 030901 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) «специалист») : утв. приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 39. URL : http://fgosvo.ru/ fgosvpo/9/6/3/57 (дата обращения: 25.01.2015).

-

9 Сепиашвили Е. Н. Формирование управленческой компетенции у студентов экономических специальностей ссуза : монография. М., 2012. С. 157.

Список литературы Портфолио-процесс и метод проектов в образовательной среде ведомственного вуза МВД России

- Поздняков В. М. Психологическая культура юриста и ее развитие на разных уровнях вузовского образования//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 2. С. 75-78.

- Мальцева Т. В. К проблеме преподавания юридической психологии как учебной дисциплины юридического вуза//Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 48.

- Бережнова Е. В., Краевский В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. 2-е изд., стереотип. М., 2006. С. 73-76.

- Мальцева Т. В., Реуцкая И. Е. Методы развития творческого потенциала студентов юридических факультетов на занятиях по юридической психологии (из опыта работы)//Прикладная юридическая психология. 2011. № 1. С. 79-83.

- Archbald D., Newmann F. The Functions of Assessment and the Nature of Authentic Academic Achievement in Berlak (ed.) Assessing Achievement: Toward the development of a New Science of Educational Testing. Buffalo-N.-Y., 1989. Р. 5.

- Mandell A., Michelson E. Portfolio Development and Adult Learning: Purposes & Strategies. Chicago, 1990. Р. 40-49.

- Baron J. B. SEA Usage of Alternative Assessment: The Connecticut Experience. In Focus on Evaluation and Measurement. V. 1, 2: Proceedings of the National Research Symposium on Limited English Proficient Student Issues. Washington, 1992. Р. 21-29.

- Hamp-Lyons L., Condon W. Assessing the portfolio: Principles for practice, theory and research. Cresskill-N.-J., 2000. Р. 128.

- Божович Е. Д. Практико-ориентированная психодиагностика в структуре учебного процесса//Процесс учения: контроль, диагностика, коррекция, оценка/под ред. Е. Д. Божович. М., 1999. С. 39-46.

- Загашев И. О., Заир-Бек С. И. Критическое мышление: технология развития. СПб., 2003. С. 103-108.

- Современная школа: опыт модернизации: книга для учителя/О. В. Акулова ; под общ. ред. А. П. Тряпицыной. СПб., 2005. С. 92-131.

- Пискунова Е. В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества образования для всех: опыт России: Рекомендации по результатам научных исследований/под ред. акад. Г. А. Бордовского. СПб., 2007. С. 43-47, 55-66.

- Грудзинская Е. Ю., Марико В. В. Активные методы обучения в высшей школе: учеб.-метод. мат-лы по программе повышения квалификации «Современные педагогические и информационные технологии». Н. Новгород, 2007. С. 2-29.

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 030901 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) «специалист»): утв. приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 января 2011 г. № 39. URL: http://fgosvo.ru/fgosvpo/9/6/3/57 (дата обращения: 25.01.2015).

- Сепиашвили Е. Н. Формирование управленческой компетенции у студентов экономических специальностей ссуза: монография. М., 2012. С. 157.