Поселенческие комплексы кушан в долине Кашмира

Автор: Денисенко В.Л., Филатов Е.А., Лямина В.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология стран Азии

Статья в выпуске: 10 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Долина Кашмира на протяжении веков занимала важное стратегическое положение вдоль Великого Индийского и Великого Шелкового торговых путей. Благодаря юэчжам / кушанам, проложившим путь от северозападных границ Китая до западной части Центральной Азии, были налажены торговые маршруты через Синьцзян и горные территории Северной Индии. На сегодняшний день открыто уже более 60 поселенческих памятников кушан в долине Кашмира, но планомерные археологические работы проведены только на трех, а остальные известны лишь благодаря подъемному материалу. Следовательно, одна из основных проблем - это малая изученность территории. Цель данной статьи - определение последовательности основания кушанами поселений, а также их расположения для уточнения основных миграционных маршрутов между Северной Индией, Центральной Азией и Китаем. Правление кушан на данной территории продолжалось с середины I в. н. э. до начала IV в. н. э. Кашмирская долина была связана с Гилгит-Балтистаном по дороге БандипораГурез, с Ладакхом по рекам Лиддар и Синд, с Гандхарой по бассейну реки Джелам.

Кашмир, центральная азия, кушанская империя, история изучения, историография, поселения, раджатарангини, миграционные маршруты, шелковый путь

Короткий адрес: https://sciup.org/147247124

IDR: 147247124 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-10-30-42

Текст научной статьи Поселенческие комплексы кушан в долине Кашмира

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-10121, Карты (рис. 1, 4, 5) подготовлены Е. А. Филатовым и В. А. Ляминой по теме НИР ИГМ СО РАН 122041400252-1 при поддержке Минобрнауки РФ.

This study was funded by the Russian Scientific Foundation (RSF), project no. 22-78-10121, Maps (fig. 1, 4, 5) were prepared by E. A. Filatov and V. A. Lyamina on the topic of research IGM SB RAS 122041400252-1 with the support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

Долина Кашмира, расположенная между Гималаями и горной цепью Пир-Панджал, на протяжении веков занимала важное стратегическое положение вдоль Великого Индийского и Великого Шелкового торговых путей. Становление первых городских центров на территории Кашмира произошло во II–I вв. до н. э., в правление индогреческих и индоскифских династий. Впоследствии в I в. н. э. благодаря кушанам было основано множество торговых поселений, имеющих связи с городскими центрами по всей Евразии, о чем свидетельствуют эпиграфические, письменные и археологические источники. Тем не менее, одна из основных проблем – это малая изученность территории. Большинство памятников долины Кашмира известно только благодаря подъемному материалу. Также стоит отметить, что археологические работы не были полностью завершены ни на одном поселенческом памятнике кушан, в основном археологи сконцентрированы на исследовании буддийских сооружений. К тому же кушанский период в Кашмире идентифицируется только с помощью типологического анализа керамического материала, терракотовой плитки и по стилю архитектурных сооружений. На сегодняшний день получена лишь одна радиоуглеродная датировка с памятника Семтхан.

Данная работа впервые в отечественной историографии посвящена анализу накопленного материала по изучению поселенческих комплексов кушан на территории долины Кашмира. В ходе исследования предпринята попытка определения их расположения для уточнения основных миграционных маршрутов между Северной Индией, Центральной Азией и Китаем. Изучение и анализ полученных результатов археологических раскопок на памятниках является основой при определении направления и целей дальнейших исследовательских работ и поэтому не теряет своей актуальности на сегодняшний день.

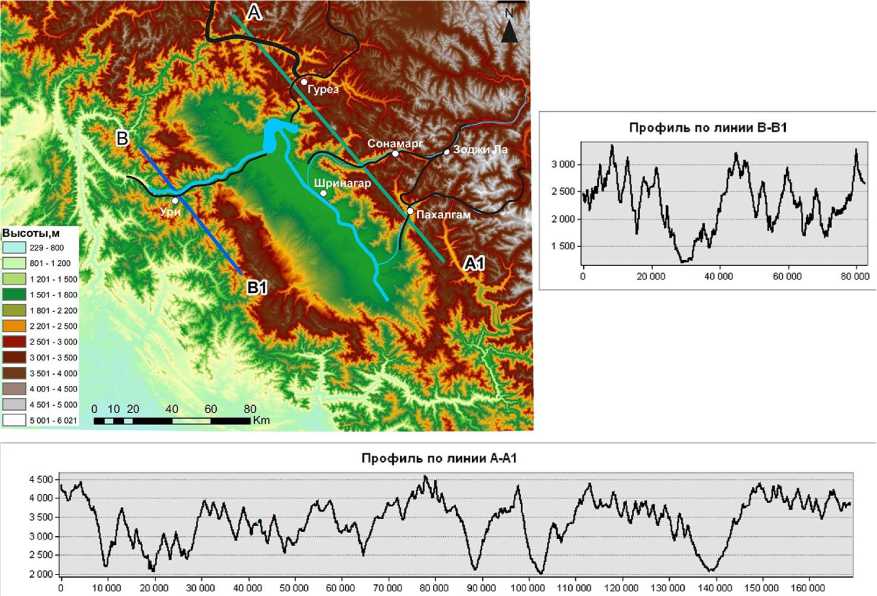

В основе историографического исследования лежит системный подход, предполагающий анализ и систематизацию данных. В качестве графического отображения полученных результатов использовались ГИС-технологии и пакет программного обеспечения ArcGIS с расширениями Spatial Analyst и 3DAnalyst. В данной работе ГИС-технологии основаны на наборе признаков, таких как положение объекта в пространстве (координаты WGS 84), степень изученности, типы памятников и выявленных артефактов, а также профили поперечного сечения горного обрамления долины Кашмир.

Материалы и обсуждение

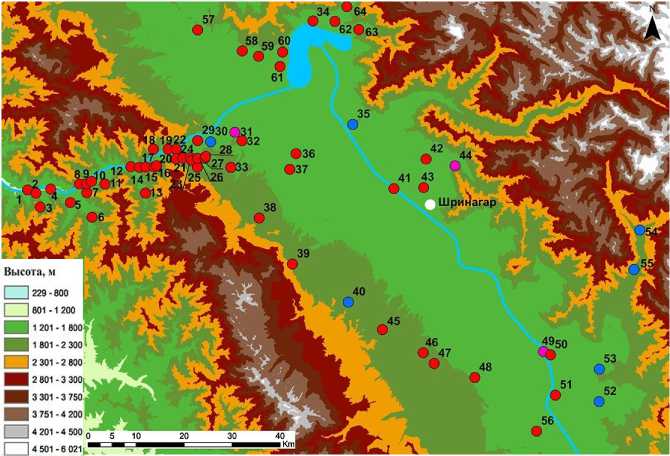

К настоящему времени в Кашмирской долине обнаружено более 60 археологических объектов, относящихся к кушанам [Shah, 2013, p. 216; Wani M., Wani A., 2023, table 3.1]. Преимущественно памятники расположены в округе Барамула вокруг бассейна р. Джелам на горных склонах выше 1 600 м над уровнем моря (рис. 1). Полноценные археологические раскопки были проведены только на трех памятниках: Харван, Семтхан, Канишпур. Работы на других памятниках, таких как Ахан, Хутмур, Хойнар, Ушкур, Дойн-Патер, Кутбал, Гурвет и Вангдур, не продвинулись дальше траншей [Shah, 2013, p. 216]. На остальных памятниках раскопки не проводились, а только собран подъемный материал.

Интерес исследователей к древним городам Кашмира возрос благодаря кашмирской хронике Калханы «Раджатарангини». И хотя сам текст создан в XII в., тем не менее это первая историческая индийская хроника. Калхана использовал все доступные ему материалы по древней истории: различные письменные источники и материальные памятники культуры.

Потом правили трое царей по имени Хушка, Джушка и Канишка, которые построили три города, названные в их честь [Хушкапура, Джушкапура, Канишкапура].

Тот мудрый царь Джушка основатель Джушкапуры с вихарой, был также основателем Джуясвими-пуры.

Хотя они были происходившими из рода турушка 1, цари следовали добродетели и основали монастыри и чаитьи 2 в Шушкалетре 3 и в прочих областях.

Во время их правления Кашмир был по большей части источником пропитания, где буддисты, применяя закон религиозно-монашеской жизни, приобрели великую известность 4.

Рис. 1. Степень изученности памятников кушанского периода в долине Кашмира:

-

• – выявлен в ходе археологической разведки, собран подъемный материал без раскопок; © – частично раскопан (шурфы, траншеи), Ф – проводились систематические раскопки. Памятники: 1 – Уруса; 2 – Саламабад; 3 – Ишам; 4 – Силикот; 5 – Ури; 6 – Балкот; 7 – Махура; 8 – Паран Пилан; 9 – Довара; 10 – Даттха Мандир; 11 – Гингал; 12 – Татхамула; 13 – Буньяр; 14 – Шахкот; 15 – Бамбьяр; 16 – Наушахра; 17 – Наушахра (Пирниана), 18 – Пали пура; 19 – Манджгиран; 20 – Зайнпур; 21 – Бунагантмула; 22 – Китшем; 23 – Зандафаран; 24 – Зугияр; 25 – Малапур; 26 – Фатехгад; 27 – Хуин; 28 – Нарва; 29 – Дрангбал; 30 – Ушкур; 31 – Каниспор; 32 – Сингхпур; 33 – Лари; 34 – Турукпор; 35 – Ахан; 36 – Палхалан; 37 – Баба Кхайпур; 38 – Маниуса; 39 – Калайнпура; 40 – Гурвет Калан; 41 – Вруса; 42 – Закура; 43 – Тхапар; 44 – Харван; 45 – Авантипора; 46 – Шади Марг; 47 – Тенгвани; 48 – Нагбал; 49 – Семтхан; 50 – Такия Балл; 51 – Анантанг; 52 – Кутбал; 53 – Хутмур; 54 – Дони Паттер; 55 – Хойнар; 56 – Кралчак; 57 – Майдан-э-чогал; 58 – Натхипора ; 59 – Дуру; 60 – Хатлангу ; 61 – Аштангу; 62 – Сонагам; 63 – Гандпора; 64 – Аджар

Fig. 1. The degree of exploration of Kushan period sites in the valley of Kashmir:

-

• – found in the process of reconnaissance, stray material was collected without excavation, © – partial excavation (pits, trenches), Ф – systematic excavation was carried out. Sites: 1 – Urusa; 2 – Salamabad; 3 – Isham; 4 – Silicot; 5 – Uri; 6 – Balkt; 7 – Mahura; 8 – Paran Pilan; 9 – Dovara; 10 – Dattha Mandir; 11 – Gingal; 12 – Tathamula; 13 – Bunyar; 14 – Shahkot; 15 – Bambyar; 16 – Naushahra (Pirnira), 18 – Pali Pura; 19 – Manjgiran; 20 – Zainpur; 21 – Bunagantmula; 22 – Kitshembe; 23 – Zandafaran; 24 – Zugiyar; 25 – Malapur; 26 – Fatehgad; 27 – Hunin; 28 – Narva; 29 – Drangbal; 30 – Ushkur; 31 – Kanispur; 32 – Singhpur; 33 – lari; 34 – Turukpur; 35 – Akhan; 36 – Palkhalan; 37 – Baba Khaipur; 38 – Maniusa; 39 – Kalainpura; 40 – Gurvet Kalan; 41 – Varusa; 42 – Zakura; 43 – Thapara; 44 – Harvan; 45 – Avantipora; 46 – Shadi Marg; 47 – Tengwani; 48 – Nagbala; 49 – Semthan; 50 – Takia balla; 51 – Anantang; 52 – Kutbal; 53 – Khutmur; 54 – Don Patter; 55 – Khoinar; 56 – Kralchak; 57 – Maidan-e-chogal; 58 – Nathipora; 59 – Durru; 60 – Khattangu; 61 – Ashtangu; 62 – Sonagam; 63 – Gandpora; 64 – Ajar

Maps (fig. 1, 4, 5) were prepared by E. A. Filatov and V. A. Lyamina

В конце XIX в. сэр А. Стейн в комментарии к переводу «Раджатарангини» предположил, что упомянутый город Канишпур можно отождествить с современной деревней Каниспор, расположенной в 7 км к востоку от города Барамула. В последующие годы XIX в. А. Стейн посетил деревню Каниспор, где обнаружил древний монастырь недалеко от деревни, на территории которого им были собраны фрагменты терракотовых плиток, керамических сосудов и древние монеты [Stein, 2009, p. 30]. В дальнейшем памятник был частично исследован Археологической Службой Индии под руководством С. С. Лая в 1971 г., а также С. Н. Шри в 1976 г. и С. Н. Джайаясвалом в 1981 г. В ходе разведочных работ были зафиксированы фрагменты керамики эпохи неолита и кушанского периода [IAR 5, 1975, p. 24; 1980, p. 19;

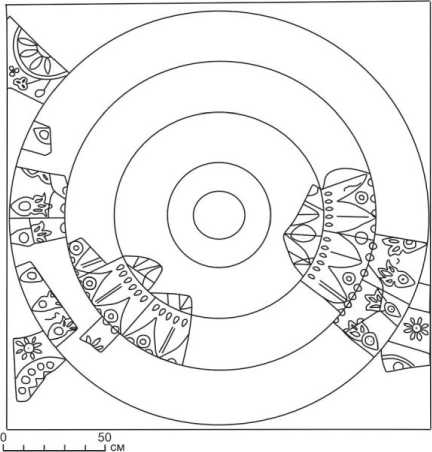

1984, p. 16]. Наиболее детальные археологические исследования на этом памятники проведены в 1999 г. под руководством Б. Р. Мани. Были заложены три раскопа общей площадью около 4 000 кв. м. (раскопы: КНП-1, КНП-2 и КНП-3), что позволило выявить различные сооружения из сырцового кирпича, в «галечном» и «геометрически выложенной гальки» стилях [IAR, 2004, p. 40]. В КНП-1 обнаружены поселенческие слои кушанского периода мощностью 2,5 м [Pokharia et al., 2018, fig. 4]. В КНП-2 найдено частично сохранившееся плиточное терракотовое покрытие, выложенное в форме концентрических кругов, с цветочным орнаментом и надписями письмом кхароштхи (рис. 2). К важным находкам кушанского периода относятся: медные монеты, серебряная подвеска, фрагменты керамических сосудов с красным ангобом, терракотовые статуэтки, браслет из синего стекла и наконечники стрел [Ibid.]. Также проведены археоботанические исследования керамики. Так, кушанский период характеризуется включением в сельское хозяйство местных злаковых и летних бобовых

Рис. 2. Терракотовое плиточное покрытие из Канишпура. Прорисовка (по: [IAR, 2004, fig. 8])

Fig. 2. Terracotta tile coating from Kanishpur.

Line drawing (as per: [IAR, 2004, fig. 8])

культур – рис, просо, бобы урд и маш, ячмень и пшеница [Ibid., p. 14].

Хронология памятника является дискуссионной: Канишкапур основан Канишкой I или Канишкой II. А. Бандай, полагаясь в хронологической атрибуции на керамику, считает, что памятник относится ко времени правления Ка-нишки II [Bandey, 2004–2005, p. 6–7]. М. А. Шах на основе стилистического анализа изображений на терракотовых плитках считает, что Ка-нишпур относится к раннему кушанскому периоду I–II вв. н. э. Памятник исследован не полностью, и есть вероятность, что новые материалы или подтвердят, или опровергнут эти гипотезы.

Следующий царь, упомянутый в «Раджата-рангини» – это Хушка, который идентифицируется с Хувишкой, следовательно, к нему рована майором Г. Г. Коулом [Cole, 1869, no. дством Х. К. Нарайна под основанием ступы

можно отнести основание города под названием Хушкапура (Ушкур) [Kak, 1923, p. 11; Shah, 2013, p. 216]. По поручению А. Каннингема епископ Г. У. Коуи был отправлен в округ Ба-рамула для проведения разведки. Г. У. Коуи обнаружил ступу, которая была задокументи-36]. В ходе реставрационных работ под руково-Лалитадитьи середины VIII в. была обнаружена ступа, которая относится к кушанскому периоду [IAR, 1980, p. 79]. Добавим, что в начале XX в. памятник был фрагментарно исследован Д. Р. Сахни, но стратиграфический контекст находок, в частности знаменитых терракотовых антропоморфных скульптур кушанского пе- риода, не фиксировался [Sahni, 1918; Shah, 2014, fig. 1–3].

Согласно «Раджатарангини», Васишка построил города Джушкапур и Джаясвамипура в Кашмире. А. Каннингем отождествил Джушкапур с современным городом Зухру, или Зу-кур [Cunningham, 1871, p. 101–102]. Этот памятник посетил А. Стейн, но археологических работ он не проводил [Stein, 2009, p. 30]. Джаясвамипура – это, по всей вероятности, современный Семпур, расположенный примерно в 3 км от г. Шринагара, но археологические работы там также не проводились [Jan, 2006, p. 176–177].

Харван – наиболее важный археологический памятник, относящийся к кушанскому периоду. Он выявлен в 1895 г., когда во время строительства гидротехнического сооружения в Шринагаре было извлечено несколько сырцовых кирпичей. В 1920–1921 гг. археолог

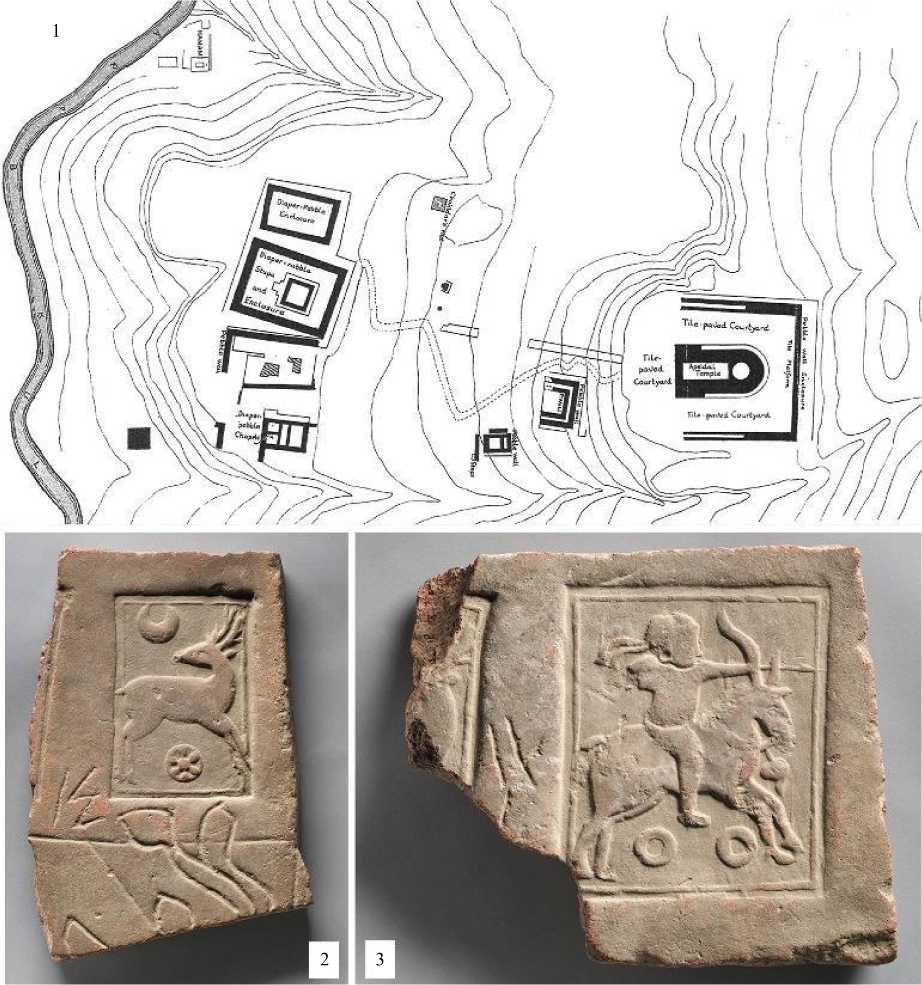

Р. Ч. Как исследовал памятник и выявил, что он расположен на трех террасах (рис. 3, 1 ) [Kak, 1923, p. 105–111]. На основе стратиграфической приуроченности кладок Р. Г. Как выделил три этапа функционирования города: «галечный» стиль 6 сооружений, самый ранний по датировке, I в. до н. э. – II в. н. э., за ним следовал стиль «геометрически выложенной гальки» 7, который датируется примерно III в. Далее стиль «геометрически выложенного бутового камня» 8, датируемый примерно V в. и более поздними периодами [Ibid., p. 106–107]. Это общее единообразие сооружений в долине Кашмира имеет тесное сходство с соседним регионом Гандхара, откуда, вероятно, и распространились данные стили [Marshall, 1951].

В настоящее время видны только фундаменты сооружений на верхней и нижней террасах. На самой высокой террасе обнаружен апсидиальный храм, квадратный спереди и круглый сзади, построенный в стиле «геометрически выложенной гальки». На нижней террасе находятся остатки ступы и вихары , а также фрагменты разнообразных терракотовых статуй, плиток, керамики [Kak, 1933, p. 34–36]. Р. Е. Фишер отметил сходство апсидиального храма Харвана, династического храма Сурх-Котала и апсидиального храма из Таксилы [Fisher, 1989, p. 10]. По совокупности данных Р. Ч. Как датировал большинство сооружений, а также находки кушанским и позднекушанским периодами. На основе выявленных терракотовых плиток М. А. Шах выделяет «зрелую» фазу развития искусства [Shah, 2013, p. 219]. Мотивы на плитках включают сцену охоты конного лучника и оленя с повернутой головой (рис. 3, 2 , 3 ).

Археологический памятник Ахан расположен в 20 км к северо-западу от г. Шринагар, в окрестностях одноименной деревни и в полукилометре от р. Джелам. Профессор Ф. М. Хасснайн был первым, кто исследовал этот памятник. В 1962 г. он расчистил плиточное терракотовое покрытие, аналогичное материалам из Харвана, а также несколько стен в «галечном стиле» и полуразрушенную ступу [Bandey, 2004–2005, p. 5]. В 2015 и 2017 гг. российско-индийской экспедицией под руководством Н. В. Полосьмак и М. А. Шаха были проведены раскопки с применением геофизических методов. На основе выявленных архитектурных сооружений и керамики выделено три последовательных хронологических периода существования памятника, от конца индогреческого времени до конца кушанского [Polosmak, 2019, p. 59–60]. Кушанский период характеризуется обнаруженным П-образным монументальным зданием в «галечном» стиле с каменным цоколем и стенами из пахсы , который находит аналогии в культовых сооружениях Кушанского царства [Ibid., p. 60]. В данном культурном слое обнаружены порядка 2 тыс. артефактов, в основном керамика с красным ангобом.

Семхтан – многослойный памятник, на котором были проведены ограниченные раскопки в 1977 г., а с 1981 по 1983 г. систематические раскопки под руководством Р. С. Бишта. Выделенный исследователем период IV относится к кушанам и залегает над отложениями индогреческого периода [Gaur, 1987, p. 329]. Кушанский период функционирования города является наиболее продолжительным, поскольку мощность его отложений составляет более четырех метров: от культурного слоя № 13 до слоя № 24 [Ibid., p. 329, 331]. Радиоуглеродная датировка, полученная по образцу древесного угля, извлеченного из слоя № 23, дает дату 1780 ± 130 (170 г. н. э.) [IAR, 1993, p. 146]. В процессе раскопок были выявлены «галечный» и «геометрически выложенной гальки» стили кладки стен, а также стены из сырцового кирпича. О назначении выявленных помещений не сообщается. В ходе раскопок обнаружено большое количество керамики с красным ангобом [Agarwal, 1998, p. 83; Gaur, 1987, p. 331].

К важным артефактам, обнаруженным в Семтхане, относятся бусы из полудрагоценных камней, терракотовые плитки и фрагменты статуй, различные ракушки, а также медные и серебряные монеты [IAR, 1983, p. 21]. Археоботанические исследования керамики демонстрируют увеличение размеров поселений и расширение сельскохозяйственной базы, которая аналогична археоботаническим данным из Канишпура [Pokharia et al., 2017, p. 14].

Рис 3. Харван:

1 – план памятника (по: [Kak, 1933, pl. LXXVII]); 2, 3 – фрагменты терракотовых плиток, обнаруженные возле апсидиального храма с верхней террасы (по: URL: India,%20Kashmir,%20Harwan (дата обращения 05.02.2024))

-

Fig. 3. Harwan:

-

1 – plan of the site (as per: [Kak, 1933, pl. LXXVII]); 2 , 3 – fragments of terracotta tiles found near the apsidial temple from the upper terrace of the site. (as per: URL: https://www.clevelandart.org/art/collection/search?culture=India,%20 Kashmir,%20Harwan (accessed: 05.02.2024))

Памятник Хутмур, расположенный в густых лесах, частично раскопан С. Л. Шали из Управления архивов, археологии и музеев в 1988 г. [Lone, 2019, p. 2]. Во время раскопок обнаружены фрагменты керамических сосудов с красным ангобом, а также самое большое из известных на данный момент плиточное терракотовое покрытие, которое содержит девять концентрических кругов из плиток диаметром 7,5 м с распустившимся лотосом в центре и нумерацией письмом кхароштхи [Bhan, 1989, p. 78; Shali, 2001, p. 166–167]. Всё выложенное плиткой покрытие окружено конструкцией в «галечном» стиле, которая дополнительно окружена низкой стеной из щебня высотой 45 см [Shali, 2001, p. 168; Bandey, 1992, p. 2].

В 1980-х гг. С. Н. Джайсвал и Р. К. Джатта проводили разведочные работы в бассейне р. Джелам от Канишпура до Ури. В ходе разведок ими выявлено более 40 поселенческих памятников кушан, но без раскопок [IAR, 1984, p. 16, 17; 1986, p. 35; 1990, p. 34]. В 2005 г. проведена археологическая разведка в округе Барамула, в ходе которой открыты еще шесть памятников кушанского периода [Yatoo, 2015, p. 222–223, table 1].

В 1984 г. в Турукпоре, округ Бандипора, обнаружен клад монет Куджулы Кадфиза [IAR, 1987, p. 144]. Другой клад монет обнаружен на Майдан-чогуле в районе Купвара, в котором найдены три медные монеты Куджулы Кадфиза [Ahmad, 2005, p. 170]. Департамент архивов, археологии и музеев в 1995 г. приобрел сто медных монет Куджалы Кадфиза. К сожалению, о происхождении этих монет ничего не известно, кроме того, что они собраны в Кашмире.

Помимо вышеупомянутых памятников, случайные находки выявили множество других мест, таких как Такия-Балия, Дони Паттер, Кутбал, Ури и Хойнар, где, как сообщалось, обнаружены плиточные терракотовые покрытия, выложенные концентрическими кругами, а также выкладки стен в «галечном» стиле и в стиле «геометрически выложенной гальки» и керамика с красным ангобом [IAR, 1979, p. 13; 1980, p. 19–21; 2015, p. 68].

Результаты

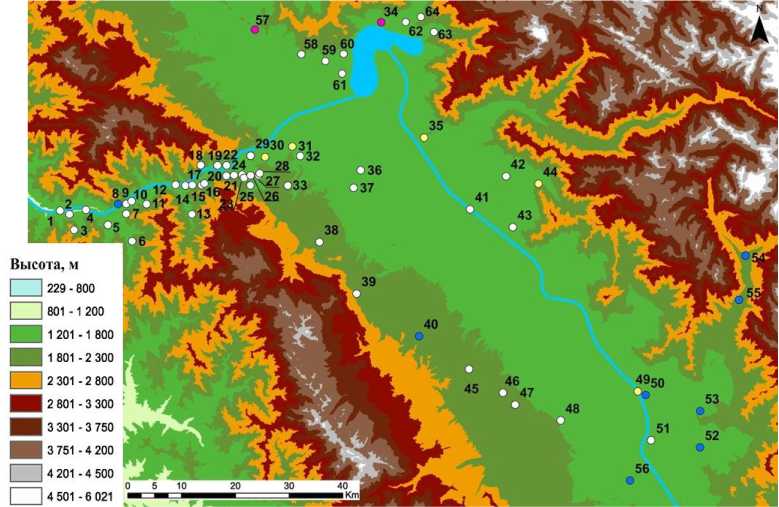

Распределение типов находок демонстрирует интенсивную деятельность кушан в долине Кашмира с I в. н. э. Об этом свидетельствуют местонахождения двух кладов монет Куджулы Кадфиза, выявленные на севере долины (рис. 4).

Терракотовые предметы искусства обнаружены на многих памятниках и свидетельствуют о фазах развития кушанской культуры в долине Кашмира. Простота формы и изображений на терракотовых плитках и лепнине из Канишпура, расположенного на севере долины, позволяет предположить, что они датируются ранним периодом I–II вв. н. э. Большая часть исследованных на сегодняшний день терракотовых плиточных покрытий обнаружена на юге долины на памятниках Харван, Семтхан, Хойнар, где множество плиток со «степными» сюжетами, столь свойственными кушанской культуре, вероятно, относятся ко II–IV вв. н. э. (см. рис. 3, 2 , 3 ). Важно отметить, что терракотовые плитки находят мало аналогий в других памятниках кушанского периода. На сегодняшний день известен только один памятник – Бха-мал, раскопанный Дж. Маршаллом близ Таксилы, где обнаружены аналогичные изделия [Marshall, 1951, p. 394]. Следовательно, концепция декорирования сооружений терракотовой плиткой возникла в Кашмире и затем была применена в Таксиле.

Основная строительная деятельность кушанского периода представлена выкладкой стен из сырцового или обожженного кирпича, а также выкладкой в «галечном» и в «геометрически выложенной гальки» стилях. Вследствие неравномерного исследования территории культовые или жилищные постройки выявлены только в Канишпуре, Ахане, Ушкуре, Семт-хане на севере долины и в Харване на юге долины (см. рис. 4). Влияние Гандхары, особенно Таксилы, очевидно по стилю данных каменных кладок, принятых в долине Кашмира.

Анализ пространственного распределения случайных находок, а именно керамики с красным ангобом, обнаруженной в ходе археологических разведок, указывает на концентрацию поселений на севере долины, что интерпретируется как результат первоначального маршрута колонизации, а также как средство контроля над основными торговыми и миссионерскими маршрутами. Профили поперечного сечения горного обрамления долины Кашмир в сово- купности с распределением выявленных памятников показывают, по каким маршрутам осуществлялась связь с другими регионами (рис. 5).

Северное направление, по которому продвигались первые миграционные волны кушан, судя по кладам монет Куджулы Кадфиза и выявленным поселенческим комплексам, связывает Кашмирскую долину с Гилгит-Балтистаном по дороге Бандипора-Гурез [Hassnain, 1978, p. 1–9; Shah, 2016, p. 133]. Из Гилгита ведет множество маршрутов, в западном направлении через Мастуж в Бактрию и в северо-восточном направлении в Синьцзян через Хунзу [Dar, 2007, p. 48]. Распространение надписей на брахми и кхароштхи из Гилгит-Балтистана и Ладакха подтверждают, что пути через труднопроходимые долины Верхнего Инда, Гилгита и Хунзы напрямую соединяли Гандхару, Бактрию и Кашмир с бассейном Тарима [Neelis, 2007, p. 92]. Этот маршрут внес важный вклад в развитие Великого шелкового пути.

Рис. 4. Типы памятников и находок, выявленных на них:

О – подъемный материал красноглиняной керамики с ангобом; • – изделия из терракоты (скульптура, плитки, лепнина); О – сооружения (культовые или жилищные) и изделия из терракоты; О – клад монет. Памятники: 1 – Уруса; 2 – Саламабад; 3 – Ишам; 4 – Силикот; 5 – Ури; 6 – Балкот; 7 – Махура; 8 – Паран Пилан; 9 – Довара; 10 – Даттха Мандир; 11 – Гингал; 12 – Татхамула; 13 – Буньяр; 14 – Шахкот; 15 – Бамбьяр; 16 – Наушахра; 17 – Нау-шахра (Пирниана); 18 – Пали Пура; 19 – Манджгиран; 20 – Зайнпур; 21 – Бунагантмула; 22 – Китшем; 23 – Зан-дафаран; 24 – Зугияр; 25 – Малапур; 26 – Фатехгад; 27 – Хуин; 28 – Нарва; 29 – Дрангбал; 30 – Ушкур; 31 – Ка-нишпур; 32 – Сингхпур; 33 – Лари; 34 – Турукпор; 35 – Ахан; 36 – Палхалан; 37 – Баба Кхайпур; 38 – Маниуса; 39 – Калайнпура; 40 – Гурвет Калан; 41 – Вруса; 42 – Закура; 43 – Тхапар; 44 – Харван; 45 – Авантипора; 46 – Шади Марг; 47 – Тенгвани; 48 – Нагбал; 49 – Семтхан; 50 – Такия Балл; 51 – Анантанг; 52 – Кутбал; 53 – Хутмур; 54 – Дони Паттер; 55 – Хойнар; 56 – Кралчак; 57 – Майдан-э-чогал; 58 – Натхипора; 59 – Дуру; 60 – Хатлангу; 61 – Аштангу; 62 – Сонагам; 63 – Гандпора; 64 – Аджар

-

Fig. 4. Types of monuments and finds identified at them:

о – stray material of red clay pottery with angob; о – terracotta items (sculpture, tiles, stucco); о – structures (religious or residential) and terracotta products; • – a treasure trove of coins. Sites: 1 – Urusa; 2 – Salamabad; 3 – Isham; 4 – Silicot; 5 – Uri; 6 – Balkt; 7 – Mahura; 8 – Paran Pilan; 9 – Dovara; 10 – Dattha Mandir; 11 – Gingal; 12 – Tathamula; 13 – Bunyar; 14 – Shahkot; 15 – Bambyar; 16 – Naushahra; 17 – Naushahra (Pirniana); 18 – Pali Pura; 19 – Manjgiran; 20 – Zainpur; 21 – Bunagantmula; 22 – Kitsham; 23 – Zandafaran; 24 – Zugiyar; 25 – Malapur; 26 – Fatehgad; 27 – Huin; 28 – Narva; 29 – Drangbal; 30 – Ushkur; 31 – Kanishpur; 32 – Singhpur; 33 – Lari; 34 – Turukpore; 35 – Ahan; 36 – Palkhalan; 37 – Baba Khaipur; 38 – Maniusa; 39 – Kalainpura; 40 – Gurvet Kalan; 41 – Vrusa; 42 – Zakura; 43 – Thapar; 44 – Harvan; 45 – Avantipora; 46 – Shadi Marg; 47 – Tengwani; 48 – Nagbal; 49 – Semthan; 50 – Takiya Ball; 51 – Anantang; 52 – Kutbal; 53 – Khutmur; 54 – Dhoni Patter; 55 – Khoinar; 56 – Kralchak; 57 – Maidan-e-chogal; 58 – Nathipora; 59 – Duru; 60 – Khattangu; 61 – Ashtangu; 62 – Sonagam; 63 – Gandpora; 64 – Ajar

Рис. 5. Основные маршруты из долины Кашмира в Центральную Азию и Китай: профили поперечного сечения горного обрамления долины Кашмир А–А1, В–В1

Fig. 5. The main routes from the Kashmir Valley to Central Asia and China: cross-sectional profiles of mountains framing the Kashmir Valley А–А1, В–В1

Западное направление было наиболее востребовано, так как здесь сконцентрирована основная часть поселенческих памятников кушан. Основной маршрут был расположен в районе Барамула, вдоль бассейна реки Джелам и соединял Кашмир с Гандхарой. Судя по поперечному сечению горного обрамления долины Кашмира (B–B1), данный маршрут был самый простой в плане прохождения, так как высота над уровнем моря не достигала 500 м.

Восточное направление наиболее труднопроходимое, но, тем не менее, довольно перспективное, так как кратчайшими путями связывало территорию Северной Индии с Синьцзяном и Тибетом. Судя по поперечному сечению горного обрамления долины Кашмира (А–А1) и распределению памятников, существовало несколько маршрутов. Первый маршрут вел через долину р. Лиддар в районе Анантнаг в Ладакх и далее в Тибет и Синьцзян. Второй маршрут, ведущий от центра долины Кашмира, шел по главному притоку реки Джелам – реке Синд – через высокогорный перевал Зоджи-Ла в долины рек Драс, Суру и Инд к Каргилу.

В этой связи важно отметить исследования М. Спата по реконструкции долговременной экологии скотоводов в долине Кашмира. Автор отмечает, что большинство поселений представляют собой сельскохозяйственные угодья, расположенные вблизи поймы р. Джелам или ее притоков, что также отмечается Калханой в «Раджатарангини» [Spate, 2019, p. 165]. Вероятно, была предпринята экспансия сельского хозяйства в новые географические ниши по мере развития технологий орошения и строительства плотин, позволявших возделывать возвышенности в горных долинах с высоким поверхностным стоком. Успехи в области технологий управления водными ресурсами и административного контроля в кушанский период способствовали достижению одних из самых высоких уровней сельскохозяйственного производства в досовременном мире [Rezakhani, 2017, p. 66].

Таким образом, присоединение долины Кашмира к Кушанской империи относится к периоду первого царя кушан – Куджулы Кадфиза. Важно отметить, что к концу III в. большинство кушанских городов Северной Индии и Центральной Азии были захвачены сасанидски-ми войсками [Rezakhani, 2017, p. 72–78]. Однако сасаниды не прошли в долину Кашмира, где часть оставшихся кушан нашла укрытие до прихода гуптов, кидаритов и эфталитов к началу IV в. О продолжительном пребывании кушан в данном регионе свидетельствует стратиграфия, выявленная в ходе раскопок на памятниках Канишпур и Семтхан.

Заключение

Исследования кушанских поселенческих комплексов в долине Кашмира, начатые в начале XX в. А. Каннингемом и А. Стейном, часто прерывались из-за нестабильной политической обстановки в регионе. Благодаря таким исследователям, как Р. Ч. Как, Б. Р. Мани, Ф. М. Хас-снайн, М. А. Шах, Н. В. Полосьмак, С. Н. Джайсвал и Р. К. Джатта, выявлены и изучены уникальные памятники кушанского периода. Монументальные сооружения больших размеров, уникальные плиточные терракотовые покрытия, тщательная разработка террас для архитектурных ансамблей и сельскохозяйственных угодий наряду с развитием торговли были основными направлениями деятельности кушан на присоединенных территориях.

Список литературы Поселенческие комплексы кушан в долине Кашмира

- Agrawal R. C. Kashmir and its Monumental Glory. New Delhi: Aryan Books International, 1998. 234 p.

- Ahmad I. Discoveries of Kashmir. Srinagar: Gulshan Books, 2005. 313 p.

- Bandey A. A. Early Terracotta Art of Kashmir // Centre of Central Asian Studies. Uni. of Kashmir, 1992, 25 p.

- Bandey A. A. The Plastic Art of Ancient Kashmir: History and Chronology // The Journal of Central Asian Studies. 2004-2005. Vol. 15. P. 63-76.

- Bhan J. L. Iconographic Interactions between Kashmir and Central Asia // Kashmir and Central Asia. Centre of Central Asian Studies. Uni. of Kashmir, 1989. P. 75-90.

- Cole H. H. Illustrations of Ancient Buildings in Kashmir: Prepared Under the Authority of the Secretary of State for India in Council; from Photographs, Plans, and Drawings Taken by Order of the Government of India. London: India Museum, 1869. 79 p.

- Cunningham A. The Ancient Geography of India. London: Trübner and Co, 1871. 589 p.

- Dar S. R. Pathways between Gandhara and North India during second century BC - second century AD // On the Cusp of an Era: Art in the Pre-Kusana World. Leiden: Brill, 2007. P. 29-54.

- Fisher R. E. The Enigma of Harwan // Art and Architecture of Ancient Kashmir. Bombay: Marg Publ., 1989. P. 1-16.

- Gaur G. S. Semthan Excavations. A step towards Bridging the Gap between the Neolithic and Kushans // Essays in Archaeology and History in Memory of Shri. A. Ghosh. New Delhi, 1987. Vol. 1. P. 327-337.

- Hassnain F. M. Gilgit. The Northern Gate of India. New Delhi: Sterling, 1978. 194 p.

- Indian Archaeology 1971-72. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1975. 246 p.

- Indian Archaeology 1973-74. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1979. 96 p.

- Indian Archaeology 1976-77. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1980. 256 p.

- Indian Archaeology 1980-81. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1983. 242 p.

- Indian Archaeology 1981-82. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1984. 215 p.

- Indian Archaeology 1983-84. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1986. 326 p.

- Indian Archaeology 1984-85. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1987. 289 p.

- Indian Archaeology 1985-86. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1990. 213 p.

- Indian Archaeology 1987-88. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 1993. 319 p.

- Indian Archaeology 1998-99. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 2004. 374 p.

- Indian Archaeology 2012-2013. A Review. New Delhi: Archaeological Survey of India, 2015. 375 p.

- Jan S. S. A Study of Kushan rule in Kashmir. PhD thesis. Srinagar: Uni. of Kashmir, 2006. 203 p.

- Kak R. C. Handbook of the Archaeological and Numismatic Sections of the Sri Pratap Singh Museum. Srinagar: Thacker Spink & CO, 1923. 165 p.

- Kak R. C. Ancient Monuments of Kashmir. London: The Indian Society, 1933. 172 p.

- Lone A. R. The Archaeology of Early Historic Darad Kut (Huthmura), Anantnag District, Kashmir // Central India Journal of Historical and Archaeological Research. 2019. Vol. 26, no. 8. P. 1-6.

- Marshall J. Taxila: An illustrated account of Archaeological Excavations. Cambridge: Cambridge Uni. Press, 1951. Vol. 1. 397 p.

- Neelis J. Passages to India: Śaka and Kuṣāṇa migrations in historical contexts // On the Cusp of an Era: Art in the Pre-Kusana World. Leiden: Brill, 2007. P. 55-94.

- Pokharia A. K., Mani B. R., Spate M., Betts A., Srivastava A. Early Neolithic agriculture (2700- 2000 BC) and Kushan period developments (AD 100-300): macrobotanical evidence from Kanispur in Kashmir, India // Vegetation History and Archaeobotany. 2018. Vol. 27, no. 3. P. 477-491.

- Polosmak N. V. The Kashmir Diary // Science first hand. 2019. Vol. 51, no. 1. P. 44-65.

- Rezakhani K. ReOrienting the Sasanians: East Iran in Late Antiquity. Edinburgh: Edinburgh Uni. Press, 2017. 256 p.

- Sahni D. R. Pre-Mohammadan Monuments of Kashmir // Archaeological Survey of India Annual Report 1915-1916. Delhi, 1918. P. 49-78.

- Shah M. A. Early historic archaeology in Kashmir: An appraisal of the Kushan Period // Bulletin of the Deccan College Research Institute, Pune, Deemed University. 2013. Vol. 72/73. P. 213- 224.

- Shah M. A. Revisiting the Chronology of the Early Sculptural Art of Kashmir, India // Archeology, Ethnography and Anthropology of Eurasia. 2014. Vol. 42, no. 3. P. 80-86.

- Shah M. A. Central Asian migrations and Kushan material culture in Kashmir // The Journal of Central Asian Studies. 2016. Vol. 23, no. 1. P. 131-141.

- Shali S. L. Settlement Pattern in Relation to Climatic Changes in Kashmir. Delhi: Om Publications, 2001. 383 p.

- Spate M. Reconsidering Archaeological and Environmental Proxies for Long Term HumanEnvironment Interactions in the Valley of Kashmir. Cham: Springer, 2019. 189 p.

- Stein M. A. Kalhaṇa’s Rājataraṅgiṇī: A Chronicle of the Kings of Kaśmīr. Delhi, Motilal Banarsidass Publ., 2009, vol. 2, 556 p.

- Wani M. A., Wani A. A. The Making of Early Kashmir: Intercultural Networks and Identity Formation. London, Routledge India, 2023, 334 p.

- Yatoo M. A. Archaeology as Practiced in Kashmir - A Critique // The International Journal of Humanities & Social Studies. The Brooklyn Research and Publishing Institute, 2015. Vol. 3, no. 1. P. 219-225.