Поселение и грунтовый могильник эпохи поздней бронзы Кораблино

Автор: Азаров Е.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Цивилизационные центры и первобытная периферияв эпоху раннего металла: модели взаимодействия

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

В этой статье изложена публикация материалов с позднего периода БронзовогоАгева, раскопанного экспедицией Государственного исторического музея в 1986-1994 гг. На артезианском участке археологии Кораблино (Рязанская область, Рязанский район). Комплекс состоит из поселения и наземного кладбища, и он относится к эпохе бронзы. В ходе раскопок были обнаружены два фундаментальных траншеи для жилых помещений, состоящих из полукруглых землетрясений, и считались остатками двух других жилищ, также были найдены семь захоронений, относящихся к позднему бронзовому веку. Коллекция находок включает керамику, предметы из глины и камня и один бронзовый предмет. Анализ ассемблирования позволил выявить как минимум две культурные группы, существовавшие в эпоху Бронза - Поздняковской культуры и культуры текстильной керамики. Дата установления поселения была указана в рамках традиционной хронологии как период с третьей четверти II до начала I тысячелетия до нашей эры. Опубликованные здесь материалы отражают сложные процессы, происходящие в конце бронзового века на территории среднего течения реки Оки.

Поздняковская культура, текстильная керамика, поселение, грунтовый могильник, среднее течение оки

Короткий адрес: https://sciup.org/14328546

IDR: 14328546

Текст научной статьи Поселение и грунтовый могильник эпохи поздней бронзы Кораблино

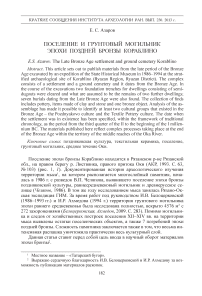

Поселение эпохи бронзы Кораблино находится в Рязанском р-не Рязанской обл., на правом берегу р. Листвянка, правого притока Оки (АКР, 1993. С. 63, № 103) (рис. 1, 1 ). Документированная история археологического изучения территории мыса1, на котором располагается многослойный памятник, началась в 1986 г. с разведок В.П. Челяпова, выявившего поселение эпохи бронзы поздняковской культуры, раннесредневековый могильник и древнерусское селище ( Челяпов , 1986). В том же году исследованием мыса занялась Рязано-Окская экспедиция ГИМ. За время работ под руководством И.В. Белоцерковской (1986–1993 гг.) и И.Р. Ахмедова (1994 г.) территория грунтового могильника эпохи раннего средневековья была исследована полностью, вскрыто 4576 м2 с 272 захоронениями ( Белоцерковская, Ахмедов , 2009. С. 283). Помимо могильника и следов от хозяйственных построек поселения XII–XIV вв. на территории мыса выявлены остатки поселенческих объектов, а также 7 погребений эпохи поздней бронзы. Сложность памятника заключается также в том, что весьма интенсивная распашка уничтожила практически весь культурный слой.

Данная статья ставит перед собой цель ввода в научный оборот материалов эпохи бронзы2.

Рис. 1. Планиграфия поселения и могильника Кораблино

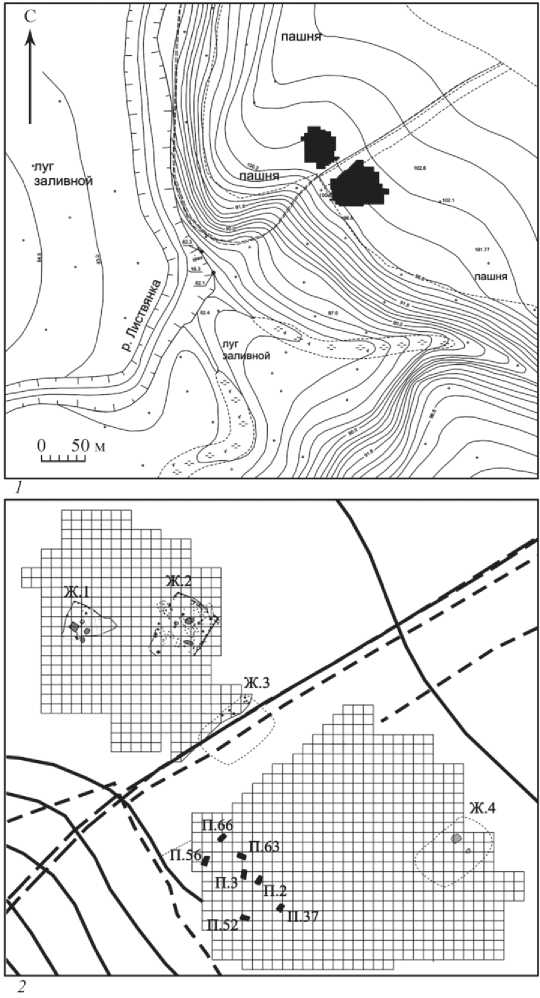

В ходе раскопок 1992–1994 гг. были вскрыты остатки двух жилищ (1 и 2). Также вскрыты ямы (3 и 4) эпохи поздней бронзы, которые, возможно, являются остатками разрушенных жилищ (рис. 1, 2). Все жилища располагаются линией вдоль реки. Жилища 1 и 2 (рис. 2), судя по расположению столбовых ям, представляли собой полуземлянки с каркасно-столбовой конструкцией и с двухскатной крышей. Сохранившийся максимальный врез в материк жилища 1 – 37 см, для устройства жилища 2, вероятно, использовалась небольшая естественная западина. Размеры по сохранившимся бортам: более крупного жилища 1 – 11,84 м (северный) и 7,3 м (западный), жилища 2 – 9,36 м (западный) и 7,8 м (северный). Обе постройки были ориентированы в направлении северо-восток – юго-запад. Выходы не прослежены – возможно, они располагались со стороны реки и были уничтожены в ходе распашки. Ряд столбовых ям3 жилища 2 имеют более темное заполнение и, вероятно, являются результатом позднейшей перестройки жилища. Заполнение котлована жилища 1 представляется двухслойным. Нижняя часть – серый суглинок толщиной 5–10 см; верхняя часть – темно-серый суглинок с обильными включениями угля, кальцинированных костей, костей животных и обожженной глины мощностью 28–33 см. Заполнение котлована жилища 2 также двухслойное, но несколько иное: верхний слой, мощностью от 7 до 22 см, состоит из темно-серого суглинка с частыми включениями угля и обожженной глины, а также редкими включениями кальцинированных костей, нижний, мощностью 10–15 см, – из более темного суглинка с относительно большими включениями угля, кальцинированных костей, костей крупного рогатого скота и обожженной глины. К нижнему слою жилища 2 приурочены практически все находки.

Хозяйственные объекты представлены остатками погреба (?) и очаговых конструкций в виде овальных в плане ям, часто с обожженной глиной в заполнении: яма А, Б – жилище 1; яма 1’, 2’ – жилище 2; яма 214 и 215 – жилище 4. К остаткам очага приурочена значительная часть находок керамических сосудов4. В сохранившихся жилищах «очаговые» ямы располагаются ближе к осевой линии. Яму В категорично интерпретировать сложно – по всей видимости, это своеобразный погреб. Заполнение ямы - темно-серый суглинок с вкраплениями угля, кальцинированных костей и обожженной глины; здесь же обнаружены фрагменты от трех слабообожженных сосудов. «Погреб» по углам северо-западной стенки имел небольшие столбовые ямы, подразумевающие скошенный навес - перекрытие объекта в древности. Отдельные столбовые ямы жилища 3 образуют прямой угол – предполагаемый северный угол постройки. Выделенные поселенческие объекты по характеру и размерам можно отнести к поздняковской культуре.

Керамический материал представлен в количестве около 5000 фрагментов. По формам и орнаментации венчиков можно выделить всего 83 сосуда5, представляющих разные типы. Из-за сильной фрагментации и территориального разброса черепков вследствие интенсивной распашки на исследованной площади, бедности орнаментации и внешней однородности фрагментов установить полную профилировку для большинства выделенных сосудов весьма проблематично.

Рис. 2. Жилища 1 и 2 а – погребения раннего средневековья; б – столбовые ямы; в – ямы хозяйственного назначения

5 см

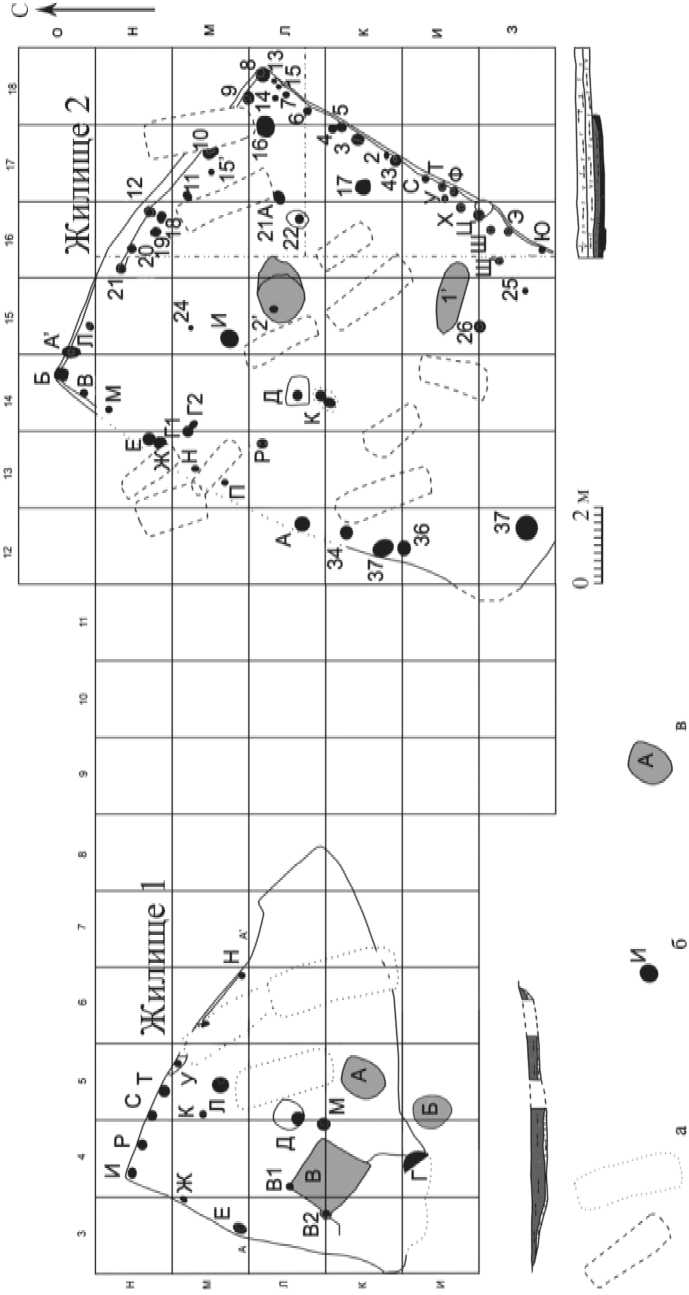

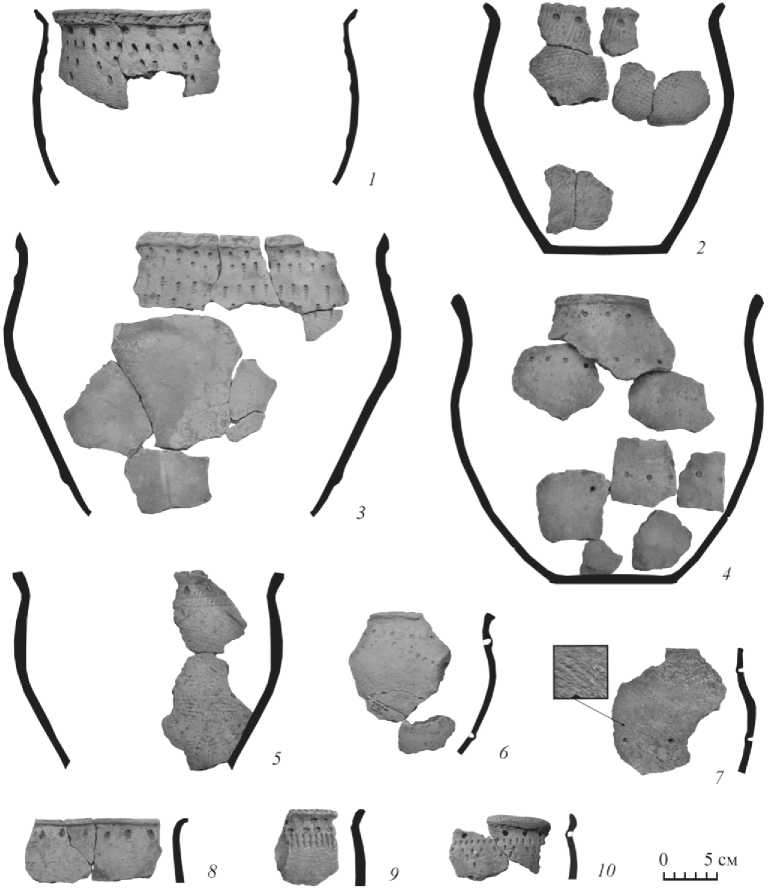

Рис. 3. Керамика первой группы

1–4, 6, 17 – жилище 1; 7, 10–16 – жилище 2; 8, 9 – «жилище 4»; 5 – пахотный слой

Керамика первой группы (поздняковская культура) (рис. 3; 62 сосуда) имеет весьма слабый костровой обжиг. Поверхность серая и коричневая разных оттенков. Из примесей в глине наиболее распространенной является дресва, редко шамот. По форме можно выделить 2 вида. Баночные (26 экз.) представлены закрытым (5), открытым (13) и прямым (8) типами. Горшковидные (17 экз.) в основном слабопрофилированные, часто близкие к баночным формам. Еще 18 сосудов выделяются по стенкам. Все сосуды имели плоское и немного уплощенное дно, в большинстве случаев с закраинами (рис. 3, 17). Наблюдаются крупные формы всех типов – в среднем от 25 до 31 см по диаметру венчика. Следует выделить определенную закономерность: при диаметре 31–32 см толщина стенок достигает 0,9–1 см; от 26 см до 30 см – в среднем 0,6–0,7 см; 25 см и менее – 0,4–0,5 см. Около половины сосудов на внутренней стороне имеют следы расчеса гребенчатым предметом. Несколько сосудов покрыты такими расчесами и с внешней стороны (рис. 3, 11).

Орнаментация располагается исключительно в верхней части сосудов (шейка, плечики, верх тулова). По характеру она скудна, но неорнаментированных сосудов только 3. Практически все сосуды украшены ямками округлой формы, но встречаются овальной (2) (рис. 3, 1 ), треугольной (2) (рис. 3, 16 ), подпрямоугольной (4) (рис. 3, 11, 12, 15 ). Также встречаются «тычки» (2) (рис. 3, 7 ), «слезки» (1) (рис. 3, 2 ) и «жемчужины» (1). Единичны оттиски гребенчатого штампа и прочерченные линии. Наиболее распространенным узором являются горизонтальные линии и линии треугольников из прямоугольных ямок (рис. 3, 12, 15 ). Прочерченные линии образуют перекрещивающиеся зигзаги (рис. 3, 8 ) и горизонтальный узор из косых коротких линий (рис. 3, 10 ). Гребенчатый штамп образует горизонтальные и косые (рис. 3, 3, 5, 6 ), а также волнистые линии (рис. 3, 4 ). В 7 случаях край венчика украшен нарезным орнаментом, в одном – гребенчатым штампом (рис. 3, 12 ). Сосуды данной группы находят ряд аналогий по орнаментации среди поздней поздняковской керамики ( Иванов , 2010. С. 164–168). О поздней датировке говорят и наличие сосудов, орнаментированных «тычками», наличие закраин у днищ, а также отсутствие отпечатка веревочки и небольшое количество зубчатого (гребенчатого) штампа среди элементов орнаментации ( Попова , 1985б. С. 177–181). Также наблюдается ряд аналогий с керамикой аким-сергеевского типа – как минимум 3 сосуда (рис. 3, 13 ). Совместное нахождение керамики двух культурных типов или обоюдное влияние уже отмечалось исследователями ( Шитов и др. , 2008. С. 201–202).

Вторая группа (культура текстильной керамики) (рис. 4; 22 сосуда) условно включает в себя две подгруппы: «текстильную» и гладкостенную. Сосуды данной группы характеризуются сильным костровым обжигом и примесью песка в глине, редко – дресвы. Практически все сосуды (19) горшковидной формы, кроме одной банки закрытого типа, более вытянутых пропорций (в частности тулова) и хорошо профилированные. Еще 2 сосуда выделяются по стенкам. У одного сосуда наблюдается ребро при переходе от тулова к плечику (рис. 4, 7 ). Два горшка имеют крупные формы, с диаметром по венчику 30–31 см, – в остальном же диаметр варьируется от 18 см до 24 см. Все имеющиеся фрагменты днищ – плоские, без закраин и имеют небольшое уплощение. Довольно часто край венчика имеет заостренный вид, косой срез и своего рода «воротничок» (рис. 4, 10 ). Толщина стенок составляет от 0,6 до 0,8 см вне зависимости от размеров сосуда.

В орнаментации также самым распространенным узором является горизонтальная линия из ямок круглой формы, расположенных на шейке и плечиках, а также на тулове. На двух сосудах имеются горизонтальные ряды «жемчужин» (рис. 4, 3, 6 ), повторяющих расположение ямок. На двух горшках имеется горизонтальная линия из треугольников, выполненных «слезками» и имеющих разное окончание низа элемента орнамента (рис. 4, 1, 10 ). Встречаются четыре горизонтальные линии на плечиках из оттисков гребенчатого штампа, выполненных под углом (рис. 4, 3 ); горизонтальная линия из двух рядов отпечатков, оставленных острым окончанием палочки под углом (рис. 4, 9 ); линии крупного гребенчатого штампа (рис. 4, 6 ). Еще на двух сосудах встречен узор из заштрихованной двойной линии и треугольников вершинами вниз, выполненных узким

Рис. 4. Керамика второй группы

1, 6, 7, 10 – жилище 2; 2–5, 8, 9 – жилище 1

гребенчатым штампом (рис. 4, 5 ). Срез края венчика в большинстве случаев орнаментирован либо гребенчатым штампом, либо нарезками.

Фактура текстильного отпечатка представлена как «нитчатыми» типами, так и «рябчатыми» (Фоломеев, 1998). На трех сосудах (рис. 4, 2, 3, 7) можно отметить «нитчато-шнуровой» отпечаток (два с правым и один с левым витком шнура). Отпечаток на еще одном сосуде (рис. 4, 3) трудноопределим, но не заходит на орна- ментальную полосу: по всей видимости, поверхность была заглажена после нанесения отпечатка. В двух случаях на тулове и плечиках наблюдается отпечаток, нанесенный крест-накрест, вероятнее всего, при повторной «прокатке» намотанного на палочку (?) шнура (рис. 4, 2, 5). Фактура «рябчатого» отпечатка представлена двумя вариантами элементов: очень мелкой ячейкой6 и «скобковидной» формой (рис. 4, 1). Стоит отметить, что керамика с «рябчатой» фактурой имеется лишь в пределах жилища 2. Фактура еще одного фрагмента венчика оригинальна – отпечаток, по-видимому, оставлен натянутой на поверхность сосуда сетью, дающей на внешней поверхности ромбовидные «бугорки» (рис. 4, 9).

Данную группу следует отнести к керамике населения с «текстильной» керамикой эпохи поздней бронзы – раннего железного века, или так называемой «финальной бронзы». Наличие двух противоположных витков шнура и уплощенных днищ связывалось Б.А. Фоломеевым (1975. С. 158–159) с переходом текстильной керамики от ранней к развитой стадии.

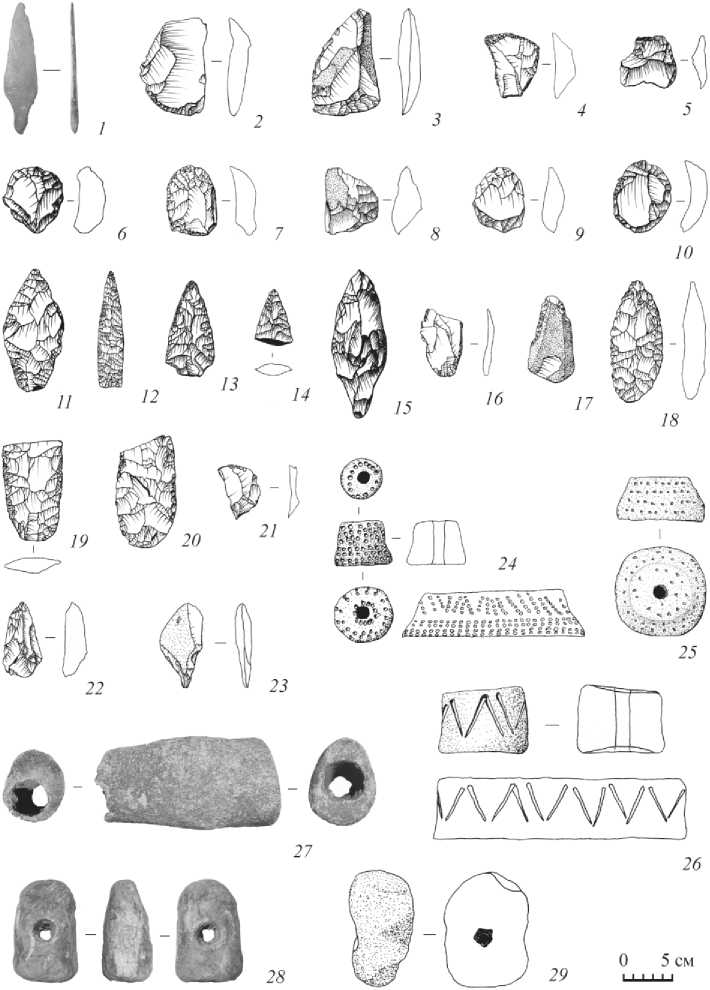

Предметы из камня представлены в количестве 81 экз., не считая множественных остатков производства, а также отщепов с ретушью (около 40). Большинство (74) составляют орудия из кремня. Орудийный набор состоит из скребков (37, из них концевых – 28, с полукруглым рабочим краем – 7, с круглым – 2) (рис. 5, 2–10 ), фрагментов ножей (16) (рис. 5, 16–20 ), сверл (1) (рис. 5, 23 ) и резчиков (3) (рис. 5, 21, 22 ). Обнаружены 2 целых наконечника стрел – с небольшим черешком (рис. 5, 13 ) и бесчерешковый «иволистной» формы (рис. 5, 12 ) – и 2 фрагментированных (сохранились острия) (рис. 5, 14 ), а также 2 целых наконечника дротиков – ромбовидный (рис. 5, 11 ) и со слабо выраженным черенком (рис. 5, 15 ) (1975. С. 158–159) – и фрагмент острия пера. Найдена одна пластина из черного кремня. Около 8 предметов являются заготовками ножей или наконечников стрел/дротиков. Несколько находок (рис. 5, 13, 17, 22 ) происходят с территории грунтового могильника. Большинство изделий – из коричневого кремня, встречаются также серый и черный кремень. Наиболее тщательно обработаны предметы из черного кремня. Имеющиеся на памятнике формы, низкое качество обработки кремня и состав орудийного набора – характерные черты для позднего периода эпохи бронзы всей лесной зоны. В то же время, большое число находок кремневых орудий не характерно для поселений поздняковской культуры ( Челяпов, Иванов , 1998. С. 76–77). В нашем случае возможным объяснением данной ситуации является наличие материалов двух различных культур в открытых комплексах жилищ7.

Помимо изделий из кремня в коллекции имеются два терочника, фрагмент оселка, отбойник из песчанистого камня и цилиндрическое грузило (?) (рис. 5, 27 ); ввиду маловыразительности этих предметов принадлежность к эпохе бронзы определяется лишь по сопутствующему материалу поздняков-ской культуры.

На поселении встречен предмет из металла , что весьма редко для поселенческих памятников поздняковской культуры, – в районе остатков жилища 3

Рис. 5. Изделия из бронзы, камня и глины

1, 9 – «жилище 3»; 2, 3, 5, 8, 10, 14 – находки с территории поселения; 4, 6, 7, 11, 15, 16, 20, 21, 24–29 – жилище 2; 12, 18, 19 – жилище 1; 13, 17, 22 – находки с территории могильника; 23 – «жилище 4»

найден небольшой плоский бронзовый нож (рис. 5, 1 ). К сожалению, сильная изношенность орудия не позволяет говорить о хронологической позиции. Внешне наиболее близкими аналогиями являются ножи из погребений Мало-Окуловского курганного могильника ( Попова , 1985а. Рис. 1, 5–7 ).

Предметы из глины представлены 8 изделиями, из них 6 являются грузиками. В сечении грузики трапециевидной (4 экз.) и подпрямоугольной формы (2). 5 грузиков имеют размеры в среднем 4 см в диаметре широкого основания и 3 см в высоту. Еще одни грузик, трапециевидной формы, имеет меньшие размеры и иные пропорции (рис. 5, 24 ). Из 6 грузиков орнаментированы лишь 3 (рис. 5, 24–26 ), при этом какая-либо системность обнаружена лишь у 2 грузиков. Боковая поверхность одного из них украшена ломаной линией, имеющей орнаментальный сбой (рис. 5, 26 ). Аналогичный узор можно встретить на сосудах поздняковской культуры, а также в срубной и абашевской общностях ( Беседин, Сафронов , 1996. Рис. 4–6). Второй грузик (рис. 5, 24 ) имеет орнаментацию на всех гранях, состоящую из оттисков гребенчатого штампа в виде кругов на основаниях, коротких косых линий по 3–7 оттисков в каждой и 4 замкнутых линий по 25 оттисков на боковой поверхности. Еще 2 предмета из глины с округлыми углами с одной стороны и полукруглым окончанием с другой (рис. 5, 28, 29 ) схожи с вотивными топориками поселения Фефелов Бор I ( Фоломеев , 1974. Рис. 5, 12–14 ), но некоторое своеобразие форм не позволяет однозначно соотнести изделия с поселения Кораблино.

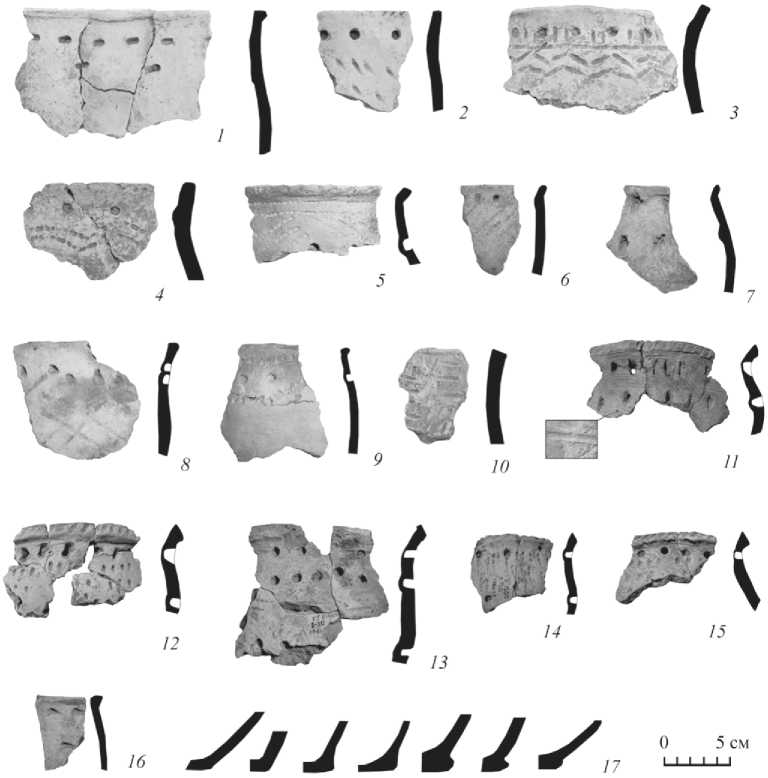

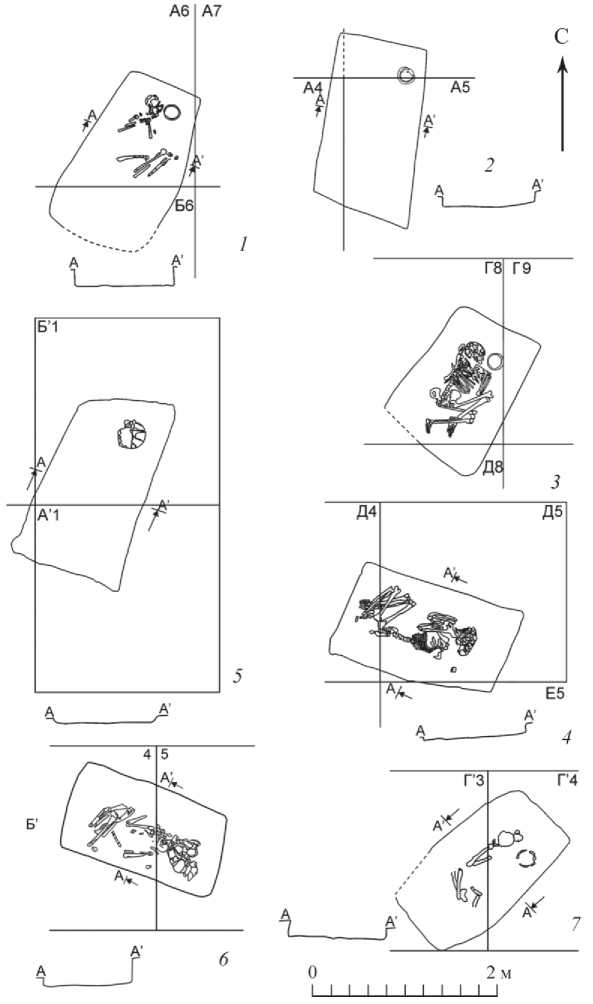

Примерно в 20 м к юго-западу от условной линии поселения располагался грунтовый могильник (рис. 1, 2 ) эпохи поздней бронзы, также потревоженный распашкой и более поздним могильником. Всего можно выделить 7 погребений (табл. 1; рис. 6). Погребальные сооружения представлены обычными ямами и одной ямой с деревянным перекрытием из плотно пригнанных продольных обгоревших плах толщиной 15 см (рис. 6, 2 ). Имеющиеся костяки находятся в скорченном положении на боку. В погребениях, где кости не сохранились, по размерам могильной ямы можно предполагать аналогичное положение погребенных. Данные о половозрастном составе отсутствуют. В одном случае (рис. 6, 6 ) наблюдается нарушение в положении костей – часть из них была сдвинута в сторону, вероятно, в ходе устроения погребений более позднего рязано-окского могильника.

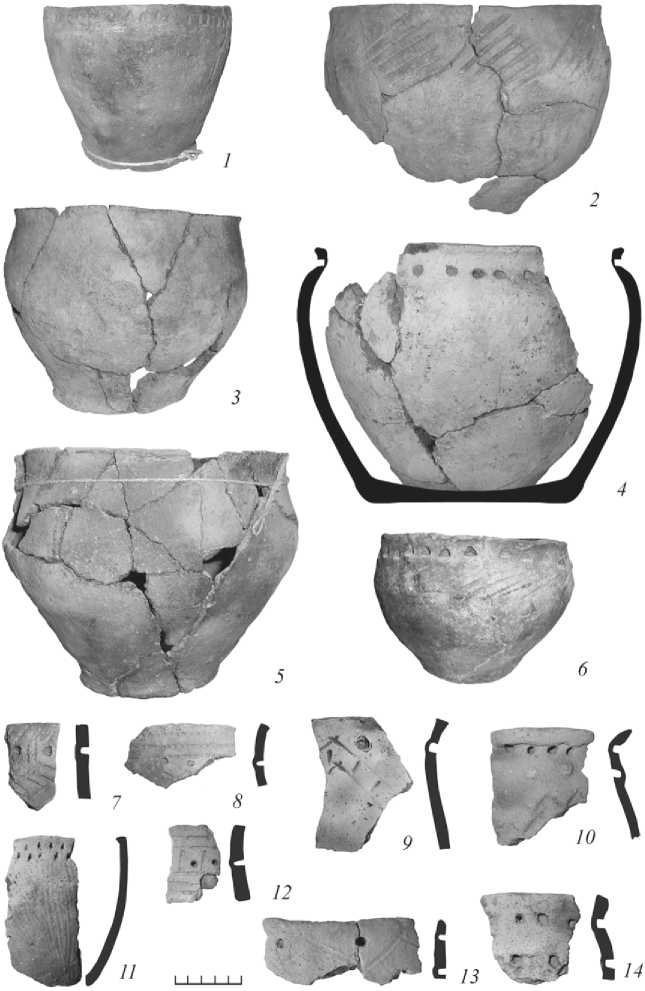

Погребальный инвентарь в могилах представлен исключительно сосудами, которые располагались сбоку от головы (6 погребений). Четыре из них горшковидной формы (рис. 7, 3–6 ); 1 – слабопрофилированный горшок, близкий к баночной форме (рис. 7, 2 ); 1 – баночная форма с прямым плечом (рис. 7, 1 ). Орнаментированы 4 сосуда. В трех случаях имеется горизонтальный ряд из ямок округлой и треугольной формы (рис. 7, 1, 4, 6 ). Также имеется горизонтальный ряд из косых линий, выполненных гребенчатым штампом (рис. 7, 2, 6 ). К керамическому комплексу грунтового могильника следует отнести и фрагменты сосудов (примерно 29), предположительно являющиеся остатками тризн (рис. 7, 7–14 ). Посуда по форме горшковидная (6 сосудов) и баночная (12): закрытого (3), открытого (7), прямого (2) типов. Еще 17 сосудов выделяются по стенкам. Возможно, часть этой керамики происходит из разрушенных распашкой погребений. Орнаментация данной керамики представлена гребенчатым штампом и

Таблица 1. Основные характеристики погребений могильника периода поздней бронзы Кораблино

Компактность и ограниченность не позволяет выделить каких-либо локальных групп среди погребений. Очевидно, могильные ямы находились юго-западнее, на территории уже осыпавшегося мыса. Наблюдаемая неустойчивость ориентировок в литературе традиционно объяснялась спецификой погребального обряда на поздней стадии поздняковской культуры ( Попова , 1988. С. 113). Погребальные сооружения, положение костных остатков и погребального инвентаря, а также сами сосуды, имеют аналогии на всех известных грунтовых могильниках эпохи поздней бронзы Волго-Окского междуречья8.

Рис. 6. Могильник периода поздней бронзы Кораблино. Планы погребений

1 – погребение 2; 2 – погребение 3; 3 – погребение 37; 4 – погребение 52; 5 – погребение 56; 6 – погребение 63; 7 – погребение 66

Рис. 7. Могильник периода поздней бронзы Кораблино.

Погребальный инвентарь

1 – погребение 2; 2 – погребение 3; 3 – погребение 37; 4 – погребение 56; 5 – погребение 63;

6 – погребение 66; 7–14 – керамика с территории могильника

Таким образом, эпоха бронзы многослойного памятника Кораблино представлена единым комплексом из поселения и грунтового могильника. Поселение представлено двумя постройками с открытыми комплексами и остатками еще двух несохранившихся жилищ. Керамический материал первой и второй групп определяет время существования поселения периодом с третьей четверти II до начала I тыс. до н. э. Состояние памятника, смешанность материала и отсутствие стерильных прослоек не позволяют разграничить стадии заселения – возможно, временной перерыв был небольшим. Косвенно можно лишь предположить два этапа заселения соответственно группам керамики и повторное использование котлованов жилищ, в особенности жилища 2, исходя из особенностей стратиграфии и наличия следов позднейших перестроек.

Список литературы Поселение и грунтовый могильник эпохи поздней бронзы Кораблино

- АКР, 1993 -Археологическая карта России. Рязанская область. Ч. 1: Город Рязань, Рязанский, Захаровский, Касимовский, Клепиковский, Рыбновский, Спасский районы/Ред. Ю.А. Краснов. М.: ИА РАН, 1993. 261 с.

- Белоцерковская И.В., Ахмедов И.Р., 2009. Работы археологических экспедиций ГИМ на Оке: некоторые итоги и перспективы изучения рязано-окских могильников III-VII вв. н. э.//Археологические открытия 1991-2004 гг. Европейская Россия: Сб. ст./Ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 283-298.

- Беседин В.И., Сафонов И.Е., 1996. Числа в орнаментации керамики срубной культуры//РА. № 2. С. 22-33.

- Иванов Д.А., 2010. Поселение эпохи бронзы Авдотьинка I в нижнем течении р. Пара//Материалы по истории и археологии России: Сб. Т. 1/Отв. за вып.: В.М. Буланкин, Д.А. Иванов, В.В. Судаков, А.И. Цепков. Рязань: Александрия. С. 164-175.

- Попова Т.Б., 1985а. Металлообработка у племен поздняковской культуры//Новые материалы по истории племен Восточной Европы в эпоху камня и бронзы: Сб. ст./Ред. Н.Я. Мерперт. М.: ГИМ. (Тр. ГИМ. Вып. 60.) С. 119-132.

- Попова Т.Б., 1985б. Значение орнаментальных мотивов и керамических форм для датировки памятников поздняковской культуры на Средней Оке//Там же. С. 133-187.

- Попова Т.Б., 1988. Грунтовый могильник поздняковской культуры под Рязанью//Наследие В.А. Городцова и проблемы современной археологии: Сб. ст./Отв. ред. С.В. Студзицкая. М.:ГИМ. (Тр. ГИМ. Вып. 68.) С. 101-137.

- Фоломеев Б.А., 1974. Жилища стоянки Фефелов Бор I//Археология рязанской земли: Сб. ст./Отв. ред. А.Л. Монгайт. М.: Наука. С. 236-252.

- Фоломеев Б.А., 1975. Тюков городок//СА. № 1. С. 154-170.

- Фоломеев Б.А., 1998. Фактура текстильной керамики бассейна Средней Оки//Археологические памятники Среднего Поочья: Сб. науч. тр. Вып. 7/Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань: НПЦ по ОИПИКРО. С. 79-105.

- Челяпов В.П., 1986. Отчет о разведках на территории Рязанской обл. в 1986 г.//Архив ИА. Р-I, № 11310, 11310а.

- Челяпов В.П., Иванов Д.А., 1998. Поселение поздняковской культуры Ерахтур V//Археологические памятники Среднего Поочья: Сб. науч. тр. Вып. 7/Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань: НПЦ по ОИПИКРО. С. 59-78.

- Шитов В.Н., Ямашкин А.А., Ставицкий В.В., 2008. Археология Мордовского края: каменный век, эпоха бронзы: Монография. Саранск: НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 552 с.