Поселение Ильичевка 1 эпохи римских влияний и раннего средневековья в Калининградской области

Автор: Хомякова О. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются результаты раскопок поселения Ильичевка 1 в Калининградской области в 2015 г. Особый интерес представляют исследованные поселенческие структуры эпохи римских влияний и раннего Средневековья: остатки наземной постройки, ряд хозяйственных ям, отдельно стоящая печь. Находки, обнаруженные в объектах, принадлежат культурам самбийско-натангийских племен и пруссов и характеризуют материальную культуру территории, в первых веках н. э. граничившую с вельбаркским ареалом, в V-VII вв. - с эльблонгской и ольштынской группами.

Юго-восточная прибалтика, поселение, самбийско-натангийская культура, раннесредневековая культура пруссов

Короткий адрес: https://sciup.org/143178349

IDR: 143178349 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.160-176

Текст научной статьи Поселение Ильичевка 1 эпохи римских влияний и раннего средневековья в Калининградской области

Раскопки поселения Ильичевка 1 в Багратионовском районе Калининградской области проводились автором статьи в 2015 г. в ходе охранно-спасательных работ Самбийской экспедиции ИА РАН при реконструкции автомобильной дороги Калининград – Мамоново II ( Хомякова , 2016. С. 6–7).

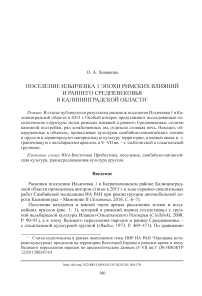

Поселение находится в южной части ареала расселения эстиев и позднейших пруссов (рис. 1: 1 ), который в римский период соседствовал с группой вельбаркской культуры Илавско-Ольштынского Поозерья ( Cieśliński , 2008. P. 90–91), а в эпоху Великого переселения народов и раннее Средневековье – с ольштынской культурной группой ( Okulicz , 1973. P. 469–471). По сравнению

-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН “Панорама историко-культурных процессов на территории Восточной Европы в римское время и эпоху Великого переселения народов по археологическим данным (I–VII вв.)” (№ НИОКТР 122011200267-0)

с Калининградским полуостровом (Самбией), где расположены основные скопления памятников самбийско-натангийской культуры I–V вв. и культуры пруссов (этноним употребляется условно) VI–XIII вв., данный регион недостаточно изучен. Вследствие этого затруднительна и реконструкция культурогенеза и системы расселения на этой территории, представлявшей в I тыс. н. э. границу восточногерманского и западнобалтского культурных кругов. В Багратионовском районе известно около тридцати археологических объектов, в основном городищ и грунтовых могильников ( Hollack , 1908. Abb. 1; Каталог объектов…, 2005. С. 19–26; Скворцов , 2013. С. 43–45. Рис. 1). Из них только девять принадлежат категории неукрепленных поселений. Большая их часть была обнаружена в 1980-1990-х гг. в ходе разведок (см. рис. 1: 1 ).

Поселение Ильичевка 1 было выявлено в 2011 г. Э. Б. Зальцманом ( Зальцман , 2011). Памятник располагается на надпойменной террасе правого берега безымянного притока р. Прохладной, на участке и незначительным уклоном с высотой площадки 3–4 м от уровня воды в ручье. Размеры памятника около 170 × 100 м, общая площадь может достигать 17 000 кв. м. Центральная часть памятника в 1930-х гг. прорезана при строительстве автодороги Кёнигсберг – Берлин (рис. 1: 2, 3 ).

Результаты работ

В 2015 г. в северо-западной части памятника, в границах участка реконструкции автодороги, нами был заложен раскоп размерами 9 × 120 м, общей площадью 1080 кв. м, ориентированный по направлению земельного отвода (рис. 1: 3, 4 ).

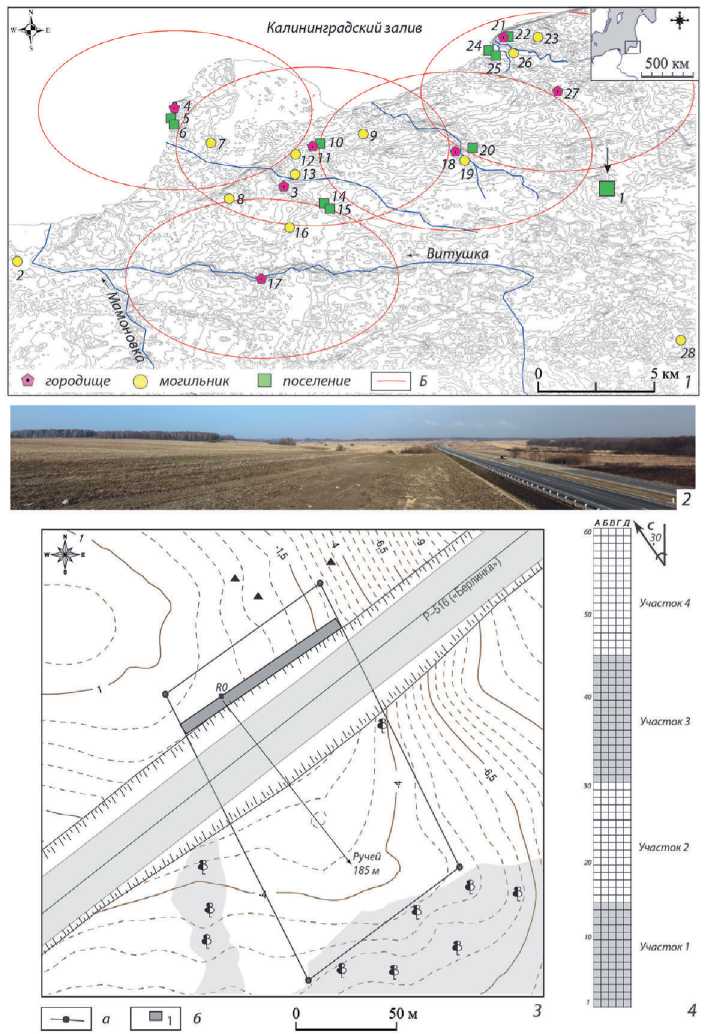

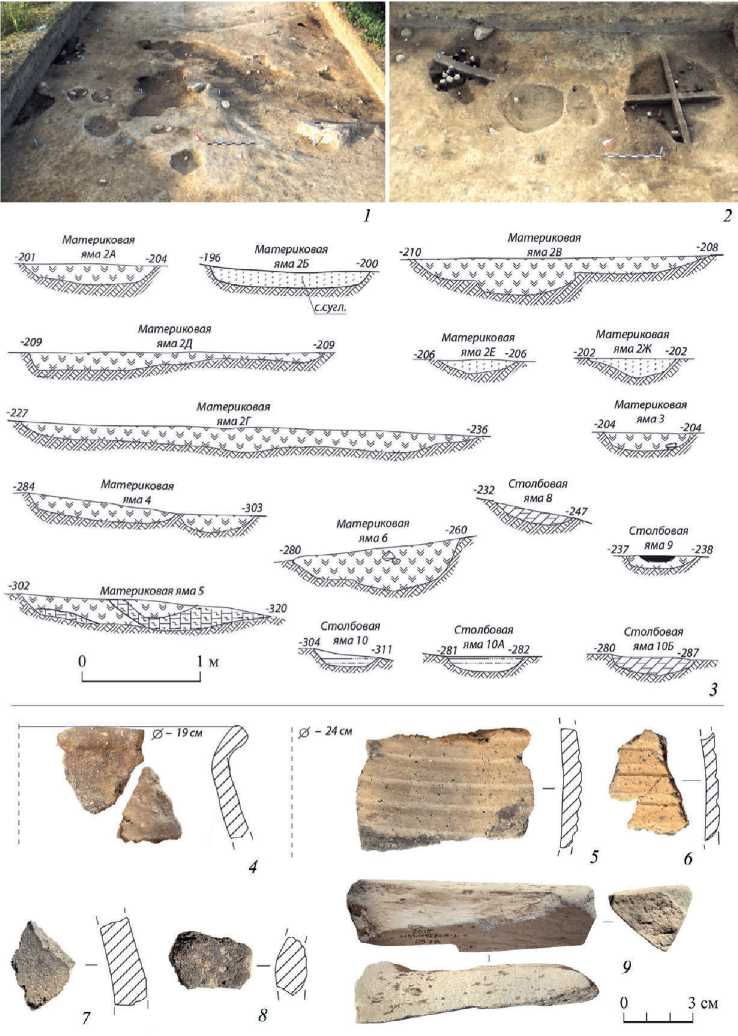

Под слоями с отложениями Нового и Новейшего времени и находившейся под ними погребенной почвой был зафиксирован культурный слой поселения I тыс. н. э. мощностью около 0,3–0,4 м. Он представлял собой серый гумусированный суглинок и наиболее хорошо сохранился в углубленных в материк ямах и западинах. Всего в пределах раскопа было исследовано 27 объектов, выявленных на уровне древней поверхности: 17 хозяйственных ям, 6 столбовых, открытый очаг, печь. Все исследованные объекты располагались в материке – желто-буром суглинке (рис. 2: 1, 2 ).

На исследованной площади изучены остатки разновременных поселенческих структур: ямы, связанные с остатками наземных построек второй половины I тыс. н. э. культуры пруссов, и ряд объектов самбийско-натангийской культуры, принадлежащих к римскому времени – эпохе Великого переселения народов. Данные объекты располагались в разных частях раскопа. Между ними зафиксировано пустое пространство (около 15 м) (рис. 2: 1 ).

Объекты самбийско-натангийской культуры

Остатки поселения римского времени зафиксированы в южной части раскопа. Объекты представлены семью хозяйственными ямами: с находками (объекты 1, 12, 13), без них (объекты 1, 14, 15, 17, 18, 20) и остатками отдельно стоящей

Калининградский залив

500 км

5 км

Ручей 185 м

А городище Q могильник □ поселение

Участок 3

Участок 2

50 м

Участок 4

Участок 1

печи (объект 16). Печь находилась в северной части данного скопления, и вокруг нее группировалась большая часть ям. Объекты 14, 15, 17, которые могли представлять собой углубления от столбов, расположены по линии северо-восток – юго-запад на расстоянии 4–6 м друг от друга. К северу от них на расстоянии 4–6 м зафиксированы столбовая яма 18 и объект 20 – хозяйственная яма, возможно связанная с печью. В южной части скопления находились ямы 12 и 13. Вероятно, это часть поселенческой структуры, представлявшей хозяйственную зону. Общие размеры ее зафиксированной части – 40 × 6 м по оси раскопа. На удалении от нее около 18–20 м в южной части раскопа зафиксирована яма 1 (рис. 2: 1, 2 ).

Описание столбовых ям (рис. 2: 1, 2 ):

Объект 14 (кв. 30Г, участок 2). Выявлен на глубине -1,30–1,29 м от нулевого репера. Диаметр около 0,60 м, глубина – 0,07 м от уровня выявления.

Объект 15 (кв. 26В, участок 2). Обнаружен на уровне древней поверхности с отметками -1,21–1,26 м. В плане – слегка неправильной формы, размерами 0,75 × 0,60 м, глубиной 0,11 м.

Объект 17 (кв. 34Г, участок 3). Уровень выявления – -1,77–1,79 м от нулевого репера. Пятно овальной формы размерами 1,4 × 0,9 м, глубина – 0,24 м.

Объект 18 (кв. 36Б, участок 3). Нивелировочные отметки на уровне выявления: -1,33–1,33 м от нулевого репера. Пятно округлой формы диаметром около 0,3 м, глубиной 0,25 м.

Все столбовые ямы характеризовало однородное заполнение: светло-серый либо темно-серый гумусированный суглинок с включениями мелких фрагментов древесного угля (рис. 2: 2 ).

Описание материковых ям (рис. 2: 1, 2 ):

Объект 1 (кв. 2, участок 1). Выявлен на глубине -1,25–1,37 м от нулевого репера. В плане имел овальную форму и размеры 2,2 × 1,9 м. Глубина объекта – 0,2 м от уровня выявления. Заполнение ямы однородное: темно-серый гумусированный суглинок с включениями угля. В центральной части на дне были выявлены камни средних размеров.

Рис. 1 (с. 162). Расположение поселения Ильичевка 1

-

1 – памятники эстиев и пруссов на территории Багратионовского района; 2 – вид с юга на место раскопа; 3 – топографический план, система координат WGS-84, система высот условная; 4 – схема раскопа 2015 г.

Памятники : 1 – Ильичевка 1; 2 – Пригоркино/Carben; 3 – Тимирязево/Rauschnick; 4 – Веселое/Balga; 5 – Веселое 3; 6 – Веселое 2; 7 – Веселое 1; 8 – Краснодонское/Keimkallen; 9 – Приморское/Wangniskeim; 10 – Некрасово 1; 11 – Московское/Partheinen; 12 – Московское 1; 13 – Знаменка/Stithenen; 14 – Тимирязево 2; 15 – Тимирязево 1; 16 – Богдановка/ Gnadenthal; 17 – Липовка; 18, 19 – Первомайское/Warnikam; 20 – Первомайское 1; 21 – Бере-говое/Patersdorf; 22 – Береговое 1; 23 – Ладушкин/Domnieskruh; 24 – Береговое 2; 25 – Береговое 3; 26 – Ладушкин 2 / Patersort; 27 – Сосновка/Schwanis; 28 – Узорное/Jäcknitz

Б – 5-км «буферные зоны» городищ I тыс. н. э.; а – границы памятника; б – границы раскопа

Рис. 2. Результаты работ на поселении

1 – план раскопа; 2 – разрезы ям горизонта самбийско-натангийской культуры

Условные обозначения : а – черный суглинок с древесным углем; б – печина; в – темно-серый суглинок с углем, печиной и шлаком; г – шлак; д – темно-серый суглинок с золой и древесным углем; е – обожженная глина (ложе конструкции печи); ж – прокаленный грунт; з – серый суглинок с золой и углем; и – серо-коричневая необожженная глина; к – материк; л – темно-серый суглинок; м – серый суглинок; н – светло-серый суглинок; о – черный суглинок с мелким гравием

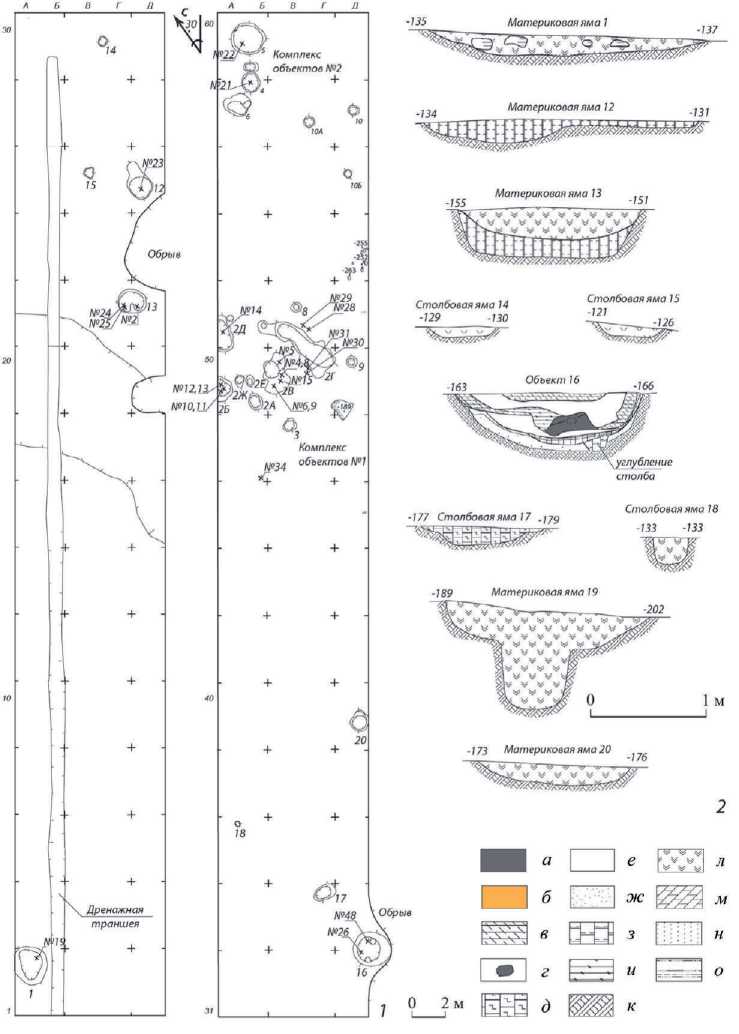

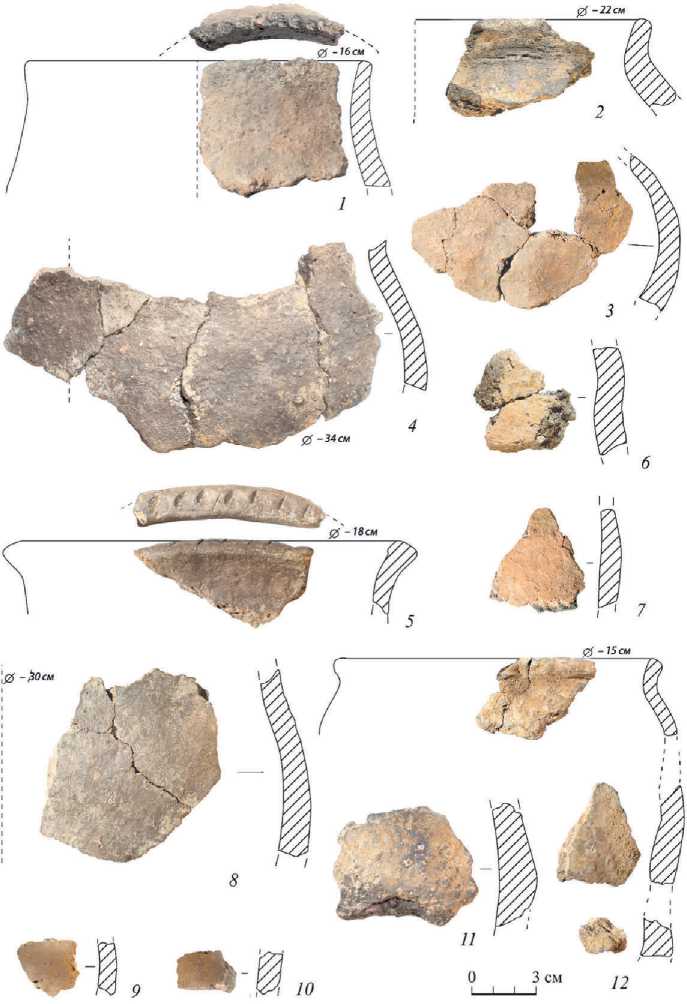

Рис. 3. Объекты и находки из горизонта самбийско-натангийской культуры

1–4 – объект 16: 1 – план горизонта 1; 2 – план горизонта 2; 3 – профиль объекта, вид с ЮВ

4–17 – находки

В средней и верхней частях заполнения ямы обнаружены стенки (3 фрагмента) лепного сосуда с заглаженной и затертой поверхностью2 (рис. 3: 9–11 ).

Объект 12 (кв. 25–26, участок 2). Обнаружен на глубине -1,34–1,31 м от нулевого репера как пятно вытянутой неправильной формы размерами 2,2 × 1,4 м. Был углублен в материк на 0,18 м. Заполнение однородное – темно-серый гумусированный суглинок с включениями древесного угля. В дне ямы зафиксировано углубление округлой формы диаметром около 1,4 м, в пределах которого были обнаружены камни мелких размеров и находки: стенки и придонная часть (3 фрагмента) лепного толстостенного сосуда серо-коричневого цвета с заглаженной поверхностью (рис. 3: 14, 16–17 ).

Объект 13 (кв. 22, участок 2). Глубина выявления – -1,51–1,55 м от нулевого репера. Объект имел округлую форму, размеры 1,4 × 1,6 м, глубину 0,46 м. Линии бортов наклонные; линия дна ровная, почти горизонтальная. Заполнение объекта сложное и было представлено линзами и прослойками суглинков.

Сверху располагались слои, представляющие поврежденный и переотложенный в ХХ в. культурный слой: темно-серый гумусированный суглинок мощностью около 0,25 м и расположенная вдоль борта в юго-западной части ямы линза серого суглинка со значительным содержанием органики (с глубиной -1,61 м). Под ними, у дна ямы, зафиксированы непотревоженное заполнение древней ямы – темно-серый суглинок с включениями древесного угля мощностью до 0,2 м – и находки: стенки сосуда (2 фрагмента) лепного тонкостенного (рис. 3: 12, 13 ); стенки и венчиковые части (5 фрагментов) лепного тонкостенного сосуда красновато-коричневого цвета с лощеной поверхностью (рис. 3: 8 ). В объекте также найдено костяное изделие (рис. 3: 7 ).

Объект 20 (кв. 39Д, участок 3). Выявлен на глубине -1,73–1,76 м от нулевого репера. Яма округлой неправильной формы размерами 1,3 × 1,1 м, глубиной 0,17 м. Заполнение – темно-серый гумусированный суглинок с включениями древесного угля. В центральной части ямы в заполнении были зафиксированы мелкие камни и фрагменты печины (глубина -1,81 м).

Объект 16 (кв. 32–33Д, участок 3) (рис. 2: 1, 2 ; 3: 1–4 ) зафиксирован на уровне древней поверхности с нивелировочными отметками -1,66–1,63 м от нулевого репера как пятно темно-серого гумусированного суглинка с углем, печиной и шлаком. В своей восточной части объект частично «сполз» на край откоса, созданного еще в процессе земляных работ 1930-х гг. при строительстве автодороги (рис. 2: 1 ).

Яма размерами 1,4 × 1,6 м имела округлую форму, наклонные борта и выгнутое дно. Глубина объекта – 0,61 м от уровня выявления (до отметки -2,19 м). Вокруг углубления в дне ямы с отметок около -2,00 м до глубины -2,28 м и -2,22 м зафиксированы следы основания конструкции: ямы от столбов (опор или жердин) с отвесными стенками и ровным дном. Заполнение – светло-серый суглинок с включениями древесного угля и золы (рис. 3: 1–2 ).

На уровне выявления объекта в его южной части найдены следы небольшого углубления, заполненного серым гумусированным суглинком, шириной до 0,4 м. Данная часть могла представлять собой след отверстия для поддува воздуха (рис. 3: 1).

Заполнение объекта следующее (рис. 2: 2 ; 3: 3 ). Сверху в центральной части ямы находилась прослойка серой супеси с включениями золы, ошлакованных фрагментов печины и древесного угля мощностью около 0,10 м. Под ней зафиксирована плотная прослойка оранжевого обожженного суглинка в разных частях ямы мощностью до 0,2–0,35 м. Верхняя часть этого развала находилась в переотложенном состоянии. В ней зафиксированы и фрагменты шлаков. Возможно, данная часть заполнения представляла рухнувшую часть конструкции печи (рис. 3: 1 ).

В центральной и южной частях под данным слоем находилась прослойка черного суглинка со значительным содержанием древесного угля и фрагментами (керамических?) шлаков мощностью около 0,1 м. Под ней в состоянии in situ зафиксирован слой печины мощностью до 0,2–0,25 м. Наиболее крупные ее фрагменты, размерами до 0,2–0,3 м, имели следы отпечатков деревянных жердин диаметром до 0,07–0,10 м (рис. 3: 2 ). Ниже находилась прослойка обожженной глины мощностью около 0,10–0,15 м. Эти слои являются остатками основания печи (возможно, с примитивной решеткой) и ложа вогнутой формы. Заполнение – черный суглинок с большим содержанием древесного угля мощностью до 0,2–0,3 м – располагалось вдоль бортов ямы. Под всей площадью объекта подстилающий слой представлял собой прокаленный грунт, проследить который удалось на глубину до 0,12 м.

Находки были обнаружены в верхней части заполнения ямы с золой и шлаком (отходами). Они представлены стенками лепного тонкостенного сосуда серожелтого цвета с заглаженной поверхностью, найденного на глубине -1,89 м (рис. 3: 5, 6 ); камнем для растирания, выявленным на глубине -1,79 м (рис. 3: 4 ).

Радиоуглеродная датировка объекта: 1760 ± 140 (Le-11555), то есть III в. н. э. Калиброванная дата около 120–430 гг. н. э. Форма, размеры и характер объекта позволяют считать, что он мог представлять собой отдельно стоящую закрытую печь временного характера.

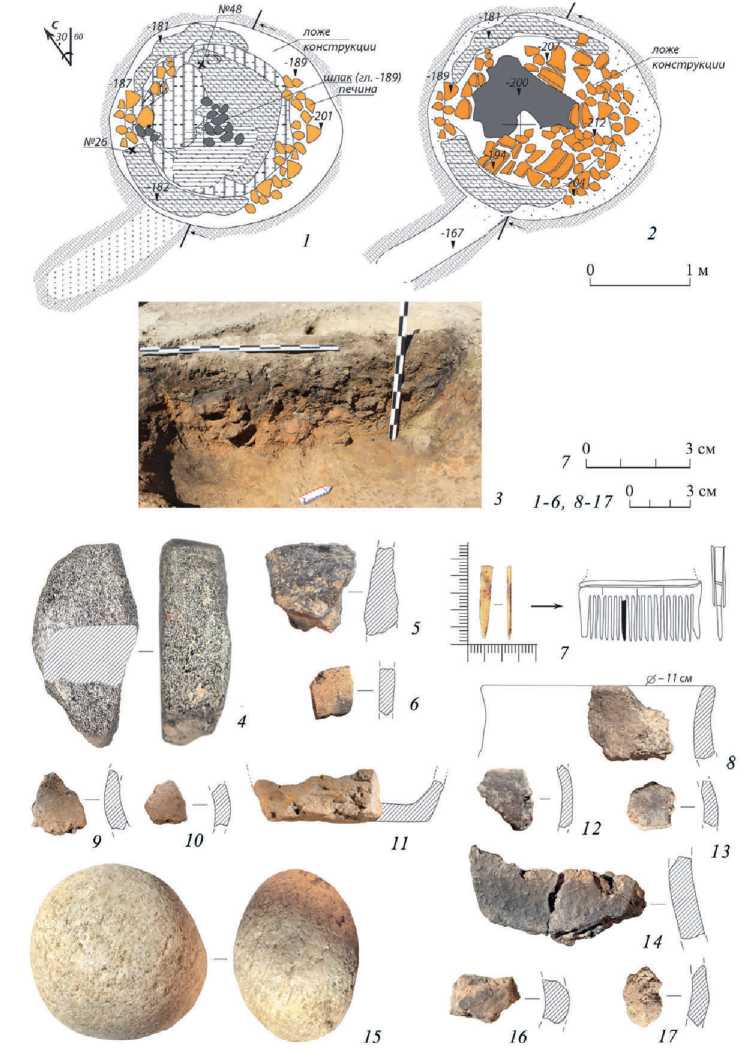

Объекты раннесредневековой культуры пруссов

Структура, представляющая остатки двух наземных построек горизонта культуры пруссов, зафиксирована в северной части раскопанной площади (на участке 4). Общие размеры – 25 × 8 м. Характеризовалась двумя комплексами объектов № 1–2, расположенных на расстоянии 12 м друг от друга по оси раскопа (рис. 4: 1 ). Структуры ориентированы по линии северо-восток – юго-запад. Все объекты зафиксированы в пределах материка. Незначительная глубина объектов, вероятно, объясняется тем, что в своей верхней части они были разрушены в ходе хозяйственной деятельности (см. рис. 4: 3 ).

Комплекс объектов № 1 (кв. 48–52, А-Д) состоял из материковых (объекты 2А-Ж, 3) и столбовых(объекты 8–9) ям, заполненных гумусированным суглинком светло- и темно-серого цвета с включениями мелких фракций древесного угля (рис. 4: 1, 3 ). Находки обнаружены в объектах 2Б-Д, остальные объекты (2А, 2Е, 2Ж, 3, 8–9) их не содержали.

Рис. 4. Объекты и находки из горизонта культуры пруссов

1 – комплекс объектов № 1, вид с Ю; 2 – комплекс объектов № 2, вид с ЮВ; 3 – разрезы ям; 4 – находки

Условные обозначения – на рис. 2

Описание столбовых ям:

Объект 8 (кв. 52В). Выявлен на глубине -2,32–2,47 м. Диаметр ямы около 0,60 м, глубина – 0,18 м.

Объект 9 (кв. 50Д). Зафиксирован с глубины -2,37–2,38 м. Представлял собой пятно округлой формы диаметром 0,7 м. Глубина ямы – 0,11 м от уровня выявления. В центральной части объекта на глубине -2,37 м зафиксирована линза древесного угля средних, мелких и крупных фракций мощностью около 0,11 м. В заполнении найдены камни мелких размеров.

Описание материковых ям:

Объект 2А (кв. 49Б). Выявлен на глубине -2,01–2,04 м от нулевого репера. Представлял собой пятно овальной формы, его размеры по сторонам север – юг и запад – восток – 1,00 × 0,85 м, глубина – 0,18 м до отметки -2,19 м. В южном секторе ямы, в средней части заполнения на глубине -2,07 м, зафиксировано незначительное скопление древесного угля средних и мелких фракций.

Объект 2Б (кв. 49А). Глубина выявления – -1,96–2,00 м от нулевого репера. Исследован в пределах земельного отвода. Яма имела овальную форму, размеры 1,40 × 0,75 м по сторонам север – юг и запад – восток, глубину 0,13 м до отметки -2,13 м. В южной части ямы на глубине -1,96 м найден небольшой камень.

В средней и верхней частях заполнения северо-восточного сектора ямы на глубине 2,02–2,07 м от нулевого репера обнаружены стенки, венчик и придонная часть сосудов: гончарного (3 фрагмента); трех лепных толстостенных (7 фрагментов) (рис. 5: 2, 3, 6 ).

Объект 2В (кв. 49–50В). Обнаружен на уровне древней поверхности с нивелировочными отметками -2,08–2,19 м. Представлял собой пятно неправильной формы, вытянутой по оси постройки, размерами 2,40 × 1,55 м, глубиной 0,20 м в материке. В северной части ямы зафиксировано овальное (до отметки -2,39 м) углубление размерами 1,00 × 0,80 м. Линии бортов наклонные; линия дна слегка выгнутая.

В восточном секторе на глубине -2,11–2,30 м обнаружено скопление фрагментов керамических сосудов. Среди них – стенки и венчиковые части трех лепных слабопрофилированных (банковидной формы) сосудов (рис. 4: 4 ; 5: 1, 4, 7 ), профилированного сосуда (рис. 5: 12 ), сосуда с тюльпановидным профилем (рис. 5: 5, 8 ). Зафиксированы и стенки гончарных сосудов (рис. 4: 5, 6 ). В средней части заполнения на глубине -2,08 м был найден брусок каменный (точило) (рис. 4: 9 ).

Объект 2Г (кв. 49–51Д-Б). Обнаружен в 1 м к югу от объекта 2В на глубине -2,36–2,27. Представлял собой пятно имело вытянутую неправильную форму, размерами 0,60 × 1,00–1,80 м по линии северо-восток – юго-запад, глубиной в материке 0,15 м. На юго-восточной границе объекта у поверхности находилось скопление мелких и средних камней, окруженное прослойкой темно-серого суглинка. В северо-западной части ямы зафиксировано округлое (до отметки -2,45 м) углубление от столба диаметром около 0,30 м. В заполнении объекта обнаружены стенки лепного сосуда (рис. 5: 9, 10 ).

Объект 2Д (кв. 51А). Выявлен на глубине -2,09–2,09 м. Исследован в пределах земельного отвода. Яма неправильной формы размерами 2,20 × 1,00 м, глубиной 0,13 м. В заполнении объекта зафиксировано несколько камней небольших размеров. В верхней части заполнения центрального сектора ямы на глубине -2,13 м обнаружена профильная часть стенки сосуда лепного толстостенного (рис. 5: 11).

Объект 2Е (кв. 49–50Б). Выявлен с нивелировочных отметок на уровне -2,06–2,06 м как пятно овальной формы размерами 0,7 × 1,00 м. Яма углублена в материк на 0,12 м до отметки -2,13 м.

Объект 2Ж (кв. 49–50Б) располагался к западу от объекта 2Е. Глубина выявления – -2,02–2,02 м. Яма имела овальную форму, размеры 0,70 × 1,12 м, глубину 0,16 м в материке. В заполнении объекта находились два камня средних размеров.

Объект 3 (кв. 48В) обнаружен на глубине -2,04–2,04 м как пятно неправильной формы. Размеры ямы – 1,20 × 1,60 м, глубина – 0,17 м.

Комплекс объектов № 2 (кв. 57–60, А) состоял из двух материковых ям (объекты 4, 6), очажной ямы (объект 5) и расположенных к югу от них на расстоянии 2–4 м трех углублений от столбов (объекты 10, 10А-Б). Материковые и столбовые ямы имели однородное заполнение темно-серыми гумусированными суглинками с содержанием мелких фракций древесного угля (рис. 4: 2, 3 ).

Столбовые ямы:

Объект 10 (кв. 58Д) выявлен с глубины -3,04–3,11 м. Диаметр ямы около 0,6 м, глубина – 0,10 м.

Объект 10А (кв. 58В-Д). Обнаружен с отметок -2,81–2,82 м. Диаметр ямы – 0,70 м, глубина в материке – 0,13 м.

В ямах 10 и 10А по всему объему были зафиксированы камни средних размеров.

Объект 10Б (кв. 56Д). Зафиксирован на уровне древней поверхности с отметками -2,80–2,85 м. Диаметр – 0,50 м, глубина – 0,14 м.

Материковые ямы:

Объект 4 (кв. 58–59Б). Найден на глубине -2,84–3,03 м. Объект состоял из двух расположенных рядом ям. Размеры северной части ямы – 1,20 × 1,10 м, южной – 0,50 × 1,00 м. Структура была углублена в материк на 0,17 м до отметки -3,07 м в северной части и -3,17 м – в южной.

В северной яме на глубине -3,03 м была обнаружена стенка сосуда груболепного (рис. 4: 7 ).

Объект 6 (кв. 57–58А). Зафиксирован на глубине -2,60–2,80 м от нулевого репера. Находился на участке с уклоном материковой поверхности. Размеры ямы – 1,3 × 1,4 м. В южной части располагалось углубление размерами 0,70 × 1,10 м. Глубина объекта в материке – 0,23 м. В заполнении объекта найдены многочисленные камни мелких и средних размеров.

К югу от комплекса ям 4, 6 находилась очажная яма – объект 5 (кв. 59–60Б). Яма зафиксирована с отметок -3,07–3,15 м как пятно темно-серого гумусированного суглинка, в юго-восточной части с выходами черного суглинка с древесным углем и печиной. Размеры – 1,80 × 2,20 м. Яма была углублена в материк на 0,15–0,20 м до отметки -3,30 м.

Основное заполнение объекта представляло темно-серый суглинок с углем и печиной. Наибольшее скопление древесного угля отмечено в северном секторе ямы на глубине -3,17 м. В юго-восточной части яма была заполнена черным суглинком с углем, печиной и мелкими камнями. В объекте была найдена стенка сосуда лепного толстостенного, сильно ошлакованного (рис. 4: 8 ).

Описание материала

Керамический материал, обнаруженный в объектах самбийско-натангийской культуры, представлен 16 фрагментами, большая часть которых (11 шт., 69 %) являлась стенками лепных тонкостенных сосудов цвета от серо-желтого до красновато-коричневого, с характерной для эпохи римских влияний подлощенной поверхностью. Примеси – песок, дресва мелких и средних фракций. Небольшая часть фрагментов (5 шт., 31 %) относится к категории толстостенных. Венчиковые части слегка отогнутые, слабопрофилированные (рис. 3: 8 ). Сосуды похожих горшковидных форм представлены на погребальных памятниках сам-бийско-натангийской культуры (напр.: Кулаков , 2020. С. 53–54. Рис. 5; 2021. Рис. 8: 1 ).

В культурном слое выявлено три камня-терочника (рис. 3: 15 ). Такие находки широко представлены на поселениях Юго-Восточной Прибалтики с конца эпохи раннего железа до эпохи Великого переселения народов ( Зальцман , 2019. С. 58; Хомякова , 2017. Л. 44. Рис. 86–87).

Изделие, выявленное в объекте 13 (рис. 3: 7 ), могло быть зубцом костяного наборного гребня, соединенного с двух сторон пластинами. Аналогии таким гребням известны на памятниках Центральной и Восточной Европы, в частности вельбаркской, черняховской культур в III–V вв. н. э. ( Kokowski , 1995. P. 185. Fig. 3; Магомедов , 2001. С. 84–85).

В объектах культуры пруссов керамический материал более многочисленен. Обнаружено 40 фрагментов, большая часть которых (27 шт., 68 %) характеризовала стенки (21 шт.), донца (1 шт.) и венчики (4 шт.) лепных толстостенных сосудов. Тонкостенные лепные сосуды (7 шт., 18 %) представлены в основном стенками (6 шт.) и одним фрагментом венчика. Реконструируемые лепные сосуды из объектов 2Б, 2В имеют слабую профилировку, слегка отогнутые венчики и диаметр 15–22 см (рис. 4: 4 ; 5: 2, 3, 10, 12 ). Фрагменты из объекта 2В принадлежали одному или двум сосудам банковидной формы с отогнутым венчиком с вдавлениями (рис. 5: 1, 4, 5 ). Наконец, в объектах 2Б, 2В были найдены стенки (6 шт., 15 % от общего количества) и донце раннекруговых сосудов с рифленой поверхностью (рис. 4: 5, 6 ). Лепные сосуды схожих форм обнаружены на поселении Куликово 8 в объектах VII–IX вв. Раннекруговая посуда по материалам данного поселения датируется более поздним периодом – XI в. ( Кренке и др ., 2013. С. 150–154. Рис. 3). На могильнике Клинцовка (Ирзекапинес) раннекруговые сосуды были также найдены в комплексах второй половины Х – первой половины XI в. ( Кулаков , 1999. С. 232–240).

В объекте 2В также был найден точильный брусок из камня сланцевых пород (рис. 4: 9 ).

Общие замечания и заключение

Ильичевка 1 на сегодня – единственный поселенческий объект I тыс. н. э. на южной границе ареала эстиев и позднейших пруссов, на котором производились раскопки большой площадью.

Рис. 5. Находки из объектов горизонта культуры пруссов

На побережье Калининградского залива неукрепленные поселения в основном локализуются в районе полуострова Бальга, у н. п. Мамоново – Пятидорожное. (рис. 1: 1 ). Согласно данным пространственного анализа, Ильичевка 1 является наиболее восточным пунктом среди них.

Ближе всего она находится к комплексу объектов у пос. Первомайское, располагаясь на периферии его пятикилометровой «буферной зоны» (см. рис. 1: 1 ). Комплекс включает городище Первомайское/Warnikam и одноименный могильник. Городище, датируемое V–VIII вв., характеризуется площадкой около 100 × 60 м и несколькими окружающими ее серповидными валами (Каталог объектов…, 2005. С. 25). Расположенный примерно в 0,5 км от него могильник содержит погребения от рубежа фаз В2b (100/110–150 гг.) и В2/С1 (150– 200/225 гг.) до фазы Е (520–650/675 гг.) (см.: Hillberg , 2009. S. 501–502 – там более ранняя литература).

Радиоуглеродное датирование свидетельствует, что поселение Ильичевка 1 могло существовать в диапазоне фаз В2b (около 100/110–150 гг.) и D2 (375/400– 430 гг.) центральноевропейской хронологии. Памятники эстиев в этот период в указанном регионе существовали и развивались параллельно с вельбаркскими ( Cieśliński , 2008. P. 96–97; Скворцов , 2013. С. 42–43), располагаясь между Калининградским полуостровом с его крупнейшими месторождениями янтаря и устьем Вислы – «воротами» Янтарного пути. Так, погребения могильника Первомайское/ Warnikam в римский период характеризует довольно типичный для самбийско-на-тангийской культуры инвентарь ( Кулаков , 2003. С. 110), содержащий ряд предметов, указывающих на тесные контакты его населения с племенами Нижнего Повисленья (напр.: Nowakowski , 1996. Taf. 75: 10–11, 14–15 ; Кулаков , 2016. Рис. 8).

Подобно поселенческим объектам эстиев с территории Самбии Ильичевка 1 характеризуется отсутствием выразительных материалов, в отличие от богатых инвентарем могильников. Однако такие объекты, как исследованная хозяйственная зона с отдельно стоящей печью, дают представление о жизни местных племен.

Считается, что на рубеже римского времени и эпохи Великого переселения народов, начиная с фаз С3 (310/320–375 гг.) и D1 (350/360–375/400 гг.), памятники вельбаркской культуры в этом регионе перестают существовать ( Okulicz , 1981. P. 46; Кулаков , 2003. С. 97). Хронология Ильичевки 1 свидетельствует, что поселенческая активность в самбийско-натангийском ареале могла продолжаться и в несколько более поздний период. Согласно новейшим исследованиям, небольшое количество находок в начале эпохи миграций фиксируется и на бывшей вельбаркской территории ( Cieśliński, Rau , 2017. S. 335–337. Abb. 1, 2).

Материалы участка 4 поселения относятся ко времени не ранее VII в. Зафиксированные здесь объекты содержали керамический материал, аналогичный найденному на погребальных и поселенческих памятниках Калининградского полуострова данного периода. Это позволяет считать поселенческую структуру участка 4 типичной для культуры раннесредневековых пруссов.

Как видно, на поселении не имеется материалов второй половины V – VI в. С этим временем соотносится функционирование некоей социальной структуры так называемого военизированного образования в районе пос. Первомайское и более южного микрорегиона до устья р. Пасленки (Кулаков, 2003. С. 96–97, 103, 108. Рис. 29; Казанский и др., 2018. С. 40–41). Появление такого центрального места обитания у эстиев в постгуннский период было связано с влиянием варварских королевств / центров власти в Балтийском регионе и на Эльблонгской возвышенности (Кулаков, 1997. С. 365–366). Присутствие инокультурного компонента прослеживается в этот период в инвентаре погребений могильника Первомайское/Warnikam, где обнаружены вождеские погребения (подробно: Hillberg, 2009. S. 312–330. Abb. 9:5–9:8).

Является ли факт запустения привычного места обитания эстиев в зоне влияния этого центра власти в VI в. следствием недостатка информации, или это связано с миграцией и изменением культурного ландшафта в данный период – вопрос, на который еще предстоит найти ответ в будущем.

Список литературы Поселение Ильичевка 1 эпохи римских влияний и раннего средневековья в Калининградской области

- Зальцман Э. Б., 2011. Отчет об археологических разведках на территории Багратионовского района Калининградской области в 2011 г. // Архив ИА РАН. Р-I.

- Зальцман Э. Б., 2019. Восточная группа приморской культуры. Анализ материалов поселенческих комплексов. Ч. 1. М.: ИА РАН. 688 с. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 26.)

- Казанский М. М., Зальцман Э. Б., Скворцов К. Н., 2018. Раннесредневековый могильник Заостровье-1 в Северной Самбии. М.: ИА РАН. 312 с. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 22.)

- Каталог объектов культурного наследия Калининградской области. Т. IV. Памятники археологии. Памятники искусства… / Сост. Е. В. Суздальцев и др.; гл. ред. А. М. Тарунов. М.: Науч.-информ. издат. центр, 2005. 150 с. (Наследие народов Российской Федерации; вып. 6.)

- Кренке Н. А., Ершов И. Н., Войцик А. А., Заидов О. Н., Курмановский В. С., Медведева А. А., Певзнер М. М., Раева В. А., Сердюк Н. В., Спиридонова Е. А., 2013. Поселения пруссов на севере Самбийского полуострова в районе п. Куликово (Strobjehnen) // Археология Балтийского региона / Под ред. Н. А. Макарова, А. В. Мастыковой, А. Н. Хохлова. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 145–161.

- Кулаков В. И., 1997. Эстии и видиварии // Балтославянские исследования. 1988–1996 / Ред.: Т. М. Судник, Е. А. Хелимский. М.: Индрик. C. 359–372.

- Кулаков В. И., 1999. Ирзекапинис // SP. № 5. С. 211–273.

- Кулаков В. И., 2003. История Пруссии до 1283 г. М.: Индрик. 364 с., 36 л. ил. (Prussia Antiqua; т. 1.)

- Кулаков В. И., 2016. Сокровища Янтарного края. Показатели инокультурных влияний на древности Самбии и Натангии в I–IV вв. н. э. Калининград: Калининградская книга. 360 с.

- Кулаков В. И., 2020. Типология и хронология погребальных сосудов-приставок эстиев и пруссов // Исторический формат. № 2. С. 50–59.

- Кулаков В. И., 2021. Типология и хронология погребальных урн эстиев и пруссов // Вестник Брянского государственного университета. № 1. С. 74–89.

- Магомедов Б. В., 2001. Черняховская культура. Проблема этноса. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 246 с. (Monumenta Studia Gothica; t. I.)

- Скворцов К. Н., 2013. Западные балты и их соседи на Вислинском заливе в римское время // Археология Балтийского региона / Под ред. Н. А. Макарова, А. В. Мастыковой, А. Н. Хохлова. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 36–49.

- Хомякова О. А., 2016. Отчет о спасательных археологических раскопках на выявленном объекте археологического наследия «Поселение Ильичевка 1» в Багратионовском р-не Калининградской области // Архив ИА РАН. Р-I.

- Хомякова О. А., 2017. Отчет о проведении научно-исследовательских работ (археологических раскопок и разведок) на территории грунтового могильника и поселения Ровное/Imten в Гвардейском районе Калининградской области в 2016 году // Архив ИА РАН. Р-I.

- Cieśliński A., 2008. Kultura Wielbarska nad Łyną, Pasłęką i Gorną Drwęcą // Pruthenia. T. IV. Olsztyn. P. 87–115.

- Cieśliński A., Rau. A., 2017. Ermland und Oberland in der späten römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeitim Licht neuer Erwerbungen des Museums für Ermland und Masuren in Olsztyn // Orbis Barbarorum: Studia ad Archaeologiam Germanorum et Baltorum Temporibus Imperii Romani Pertinentia Adalberto Nowakowski Dedicata / Ed. J. Andrzejowskij et al. Warszawa;

- Schleswig: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie. P. 327–343. (Monumenta archaeologica barbarica. Series gemina; t. IV.)

- Hilberg F., 2009. Masurische Bügelfibeln. Studien zu den Fernbeziehungen der völkerwanderungszeitlichen Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren. Neumünster: Wachholtz. 616 S. (Daumen und Kellaren – Tumiany i Kielary; Bd. 2) (Schriften des Archäologichen Landesmuseum; Vol. 9.)

- Hollack E., 1908. Erläuterungen zur vorgeschichtlichen Übersichtskarte von Ostpreussen. Berlin; Glogau: C. Flemming. 234 S.

- Kokowski A., 1995. Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 334 p.

- Nowakowski W., 1996. Das Samland in der Römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem Römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg; Warszawa: Philipps-Universität. 169 p. (Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg; 10.)

- Okulicz J., 1973. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n. e. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 588 p.

- Okulicz J., 1981. Osadnictwo ziem pruskich od czasów najdawniejszych do XIII wieku // Dzieje Warmii i Mazur w zarysie. T. 1 / Eds.: J. Sikorski, S. Szostakowski. Olsztyn: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. P. 6–80.