Поселение Ивановка-1 на юге Нижнего Притомья

Автор: Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю., Панкратова Л.В., Конончук К.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521953

IDR: 14521953

Текст статьи Поселение Ивановка-1 на юге Нижнего Притомья

Одной из перспективных задач археологии Кузнецко-Салаирской горной области является изучение практически неисследованных районов, к каковым по праву можно отнести юг Нижнего Притомья, а именно участок от г. Кемерово до административной границы Кемеровской и Томской областей. С этим районом связано изучение, прежде всего, писаниц – Томской, Новоромановской, Тутальской и Висящего камня. Собственно археологические исследования ограничивались преимущественно разведками, и редкими исключениями стали раскопки А.С. Васютиным средневековых захоронений (Юрты Константиновы, Зимник) и раскопки В.В. Бобровым и А.Г. Марочкиным разновременных поселенческих памятников в окрестностях Новоромановской писаницы (подробный обзор см.: [Марочкин, Герман, 2011]). В 2008–2012 гг. на материалах стоянки Долгая-1 сформирована первая региональная хронологическая схема (неолит – палеометалл – средневековье) (предварительные итоги см.: [Бобров, Марочкин, Юракова, 2012]).

В 2013 г. начаты исследования поселения Ивановка-1, расположенного в нескольких километрах вниз по течению от Томской писаницы, в Яш-кинском р-не Кемеровской обл. (рис. 1). Впервые памятник обнаружен И.В. Ковтуном в 1990 г. (как поселение ранней бронзы Верхняя Санюшка) и вторично зафиксирован П.В. Германом в 2005 г. (как поселение ранней бронзы Ивановка-1), но его раскопки ранее не производились. Организаторами работ выступили научные коллективы Института экологии

Рис. 1. Поселение Ивановка-1 на карте южных районов Нижнего Притомья.

человека СО РАН, Кузбасской лаборатории археологии и этнографии СО РАН – КемГУ, Томского государственного педагогического университета и Музея-заповедника «Томская Писаница».

В 2013 г. раскопки проведены на двух останцах третьей надпойменной террасы правого берега р. Томь, разделенных большим оврагом. Высота террасы достигает 13 м. Вытянутая с юго-востока на северо-запад, она ограничена с юго-запада береговым склоном, а к северу переходит в обширный луг с относительно ровной поверхностью. Большая часть этого луга, за исключением самой кромки террасы, занята остатками разрушенной деревни Ивановка (западины от домов, следы от мусорных и навозных куч, насаждения садовых растений). С востока естественной границей террасы является долина пересохшего ручья, и именно примыкающий к ней участок связан с археологическим местонахождением. В 400 м на северо-запад от памятника терраса прерывается руслом речки Первая Синяя. Всего заложены два раскопа, 85 кв.м и 19 кв.м соответственно. Выявленная стратиграфия характеризуется визуально однородными напластованиями гумусированного суглинка темно-серого цвета (0,3–0,8 м), но по глубине залегания разновременных находок отчетливо выделяются несколько горизонтов. Обнаруженные материалы констатируют на памятнике четыре культурно-хронологических комплекса.

-

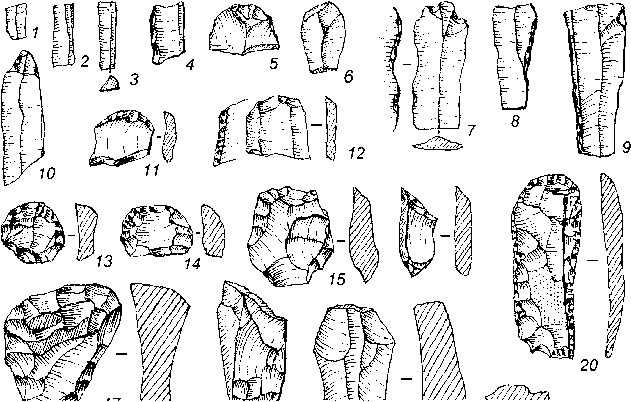

I. Русский комплекс (конец XIX – первая половина ХХ в.). Находки данного времени (рис. 2, 1 ), связанные с жизнью русской деревни Ивановка, в большом количестве содержатся в верхних горизонтах культурного слоя на обоих раскопах. Массово представлены фрагменты стеклянных емкостей (50 экз.); фрагменты русской красноглиняной глазурованной керамики (80 экз.); обломки фарфоровых тарелок и кружек (15 экз.)*; металлический мусор (фрагменты железной проволоки, гвоздей, скоб, крюков, гильз, монет 1920–1930-х гг. – всего 103 экз.); осколки костей животных (150 экз.).

С комплексом также связана каменная конструкция, представляющая собой прямоугольный «ящик» из сланцевых плит (110×155 см), забутованный галечными валунами. Невзирая на конструктивное сходство ящика с погребальными объектами развитой и поздней бронзы Южной Сибири, его можно достоверно связать с производство-хозяйственным комплексом русского поселка. Предположительным функциональным назначением ящика являлось гашение извести, что подтверждается присутствием в стратиграфических разрезах известковой массы.

-

II. Комплекс эпохи раннего средневековья (VI–IX вв. н.э.). Представлен на раскопе № 1 (западном) фрагментами от одного сосуда, декорированного рельефными налепными бордюрами, рассеченными изогнутыми «защипами» (рис. 2, 3–9 ). Датирующие аналоги сосуду обнаруживаются

Рис. 2. Материальный комплекс поселения Ивановка-1. Керамика.

в материалах лачиновской культуры, памятники которой распространены по Притомью вплоть до нижнего течения реки [Ширин, 1997]. В Среднем Приобье аналогичную по технике нанесения орнамента керамику Л.А. Чиндина относит к релкинской культуре [1991]. Происхождение этого керамического комплекса все исследователи связывают с территорией Сибири, лежащей к востоку от Енисея.

-

III. Комплекс кулайской культуры (последняя треть I тыс. до н.э.). На раскопе № 2 (восточном) в едином стратиграфическом и планиграфи-ческом контексте зафиксированы галечные выкладки, развал керамического сосуда, остатки погребальной кремации. Культурно-хронологическую принадлежность комплекса, предварительно интерпретированного в качестве ритуального, удостоверяет морфологическая специфика найденного сосуда (рис. 2, 2 ). Последний представляет собой круглодонный горшок приземистых пропорций, орнаментированный в зоне венчика и шейки горизонтальными рядами оттисков штампов в виде «уточек», «скоб» и пояском округлых ямок. Декор сосуда является типично кулай-ским и позволяет датировать комплекс в рамках переходного от васюган-ского к саровскому этапу [Чиндина, 1984].

-

IV. Комплекс крохалевской культуры (конец III – начало II тыс.). Комплекс представлен в основном фрагментами т.н. ложнотекстильной керамики (рис. 2, 10–15 ), залегающими в нижних горизонтах культурного слоя на обоих раскопах. Обнаружен 331 фрагмент от разных сосудов, в т.ч. обнаруженных в трех скоплениях in situ . Большинство фрагментов имеют следы выбивания рубчатой лопаточкой, прокатывания зубчатых инструментов. Подобные технологические приемы типичны для посуды крохалевской культуры раннего – развитого периодов бронзового века

Верхнего Приобья (обзор см.: [Ковтун, Марочкин, 2011]). Собственно орнамент представлен ямочными вдавлениями, «жемчужником», оттисками гребенчатого штампа. Кроме посуды, обнаружена керамическая «шишка», применяемая в цветной металлургии при отливе втульчатых орудий.

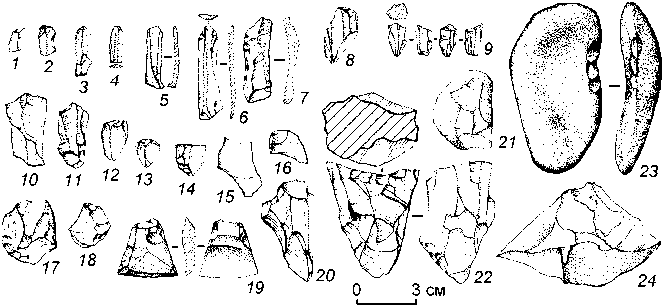

Стратиграфически с крохалевской керамикой связаны каменные предметы (рис. 3, 1–24 ). Обнаружены желваки (6 экз.), фрагменты призматических и конических нуклеусов (3 экз.), первичные сколы (16 экз.), отще-пы случайных и пластинчатых форм (31 экз.), сегменты ретушированных пластин (4 экз.) и пластин без ретуши (15 экз.), абразивы (4 экз.), галечные орудия с минимальной обработкой (1 экз.) и грубые бифасы (1 экз.). Отдельный интерес представляет шлифованное «когтевидное» долотце в форме трапеции, размерами 30×32×8 мм (рис. 3, 19 ). Подобные изделия характерны для комплексов неолита и ранней бронзы Северной Европы, а восточная периферия их распространения связана с лесостепью Западной Сибири [Бобров, 1997].

Таким образом, очевидно, что научная значимость полученных результатов не одинакова. Русский комплекс хронологически граничит с современностью, представляя интерес для т. н. «русской археологии Сибири». Средневековый сосуд, в силу своей единичности, характеризует соответствующий этап обитания населения только в контексте с археологическими данными Притомья в целом. Напротив, исследованные комплексы кулайской и крохалевской культур имеют первостепенное значение, определяя перспективность дальнейших изысканий на памятнике.

Миграции кулайцев в Верхнее Приобье являются доказанным историческим фактом, но до настоящего времени они подтверждались лишь единичными фрагментами керамики на поселениях или случайными находками художественного литья [Бобров, 2008, рис. 1]. Материалы Ивановки-1 даже на первоначальном этапе их изучения представляют

Рис. 3. Материальный комплекс поселения Ивановка-1. Камень.

принципиально новый источник, необходимый для понимания специфики освоения кулайцами Южного Притомья.

Крохалевский комплекс, в свою очередь, существенно дополняет корпус источников для изучения раннего и начала развитого периодов эпохи бронзы Верхнего Приобья. Немаловажно, что наряду с материалами близлежащей стоянки Долгая-1 [Марочкин, 2011], крохалевский комплекс Ивановки-1 содержит предметы бронзолитейного производства, дополнительно характеризуя одну из важнейших составляющих материальной культуры древнего населения.