Поселение эпохи раннего бронзового века у станицы Старотитаровской Краснодарского края и найденное на нем погребение

Автор: Кореневский С.Н., Давудов Ш.О.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Бронзовый век

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена публикация новых находок эпохи раннего бронзового века на поселении у станицы Старотитаровской Краснодарского края. Культурный слой поселения плохо выражен и нарушен поселением античного времени. К эпохе раннего бронзового века относится обломок каменного топора, кремневая пластина, несколько сосудов с формовочной массой без минеральных примесей и с минеральными примесями. Судя по ним, поселение датируется концом IV тыс. до н. э. Среди форм керамики присутствуют сосуды с круглым и плоским дном. В яме 58-Б расчищены 4 скелета людей: трех мужчин и юной женщины. Эти находки ставят вопрос об особых формах погребальной обрядности у местного населения и их соотнесения с погребальными традициями майкопской культуры.

Майкопско-новосвободненская общность, псекупский вариант, погребение, скелет, поза покойного человека, яма, поселение, керамика, антропология, аналогия, ранний бронзовый век предкавказья

Короткий адрес: https://sciup.org/143168956

IDR: 143168956

Текст научной статьи Поселение эпохи раннего бронзового века у станицы Старотитаровской Краснодарского края и найденное на нем погребение

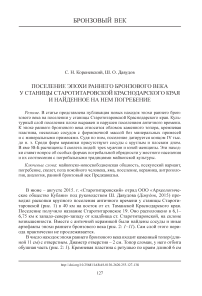

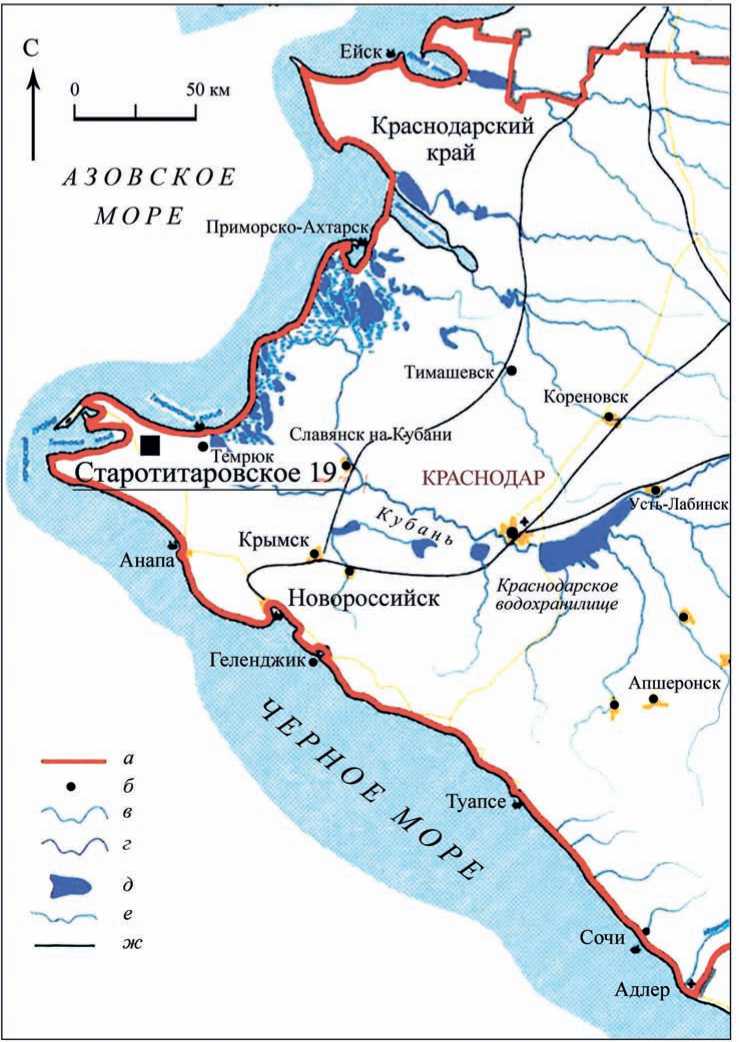

В июне – августе 2015. г. «Старотитаровский» отряд ООО «Археологическое общество Кубани» под руководством Ш. Давудова ( Давудов , 2015) проводил раскопки крупного поселения античного времени у станицы Староти-таровской (рис. 1) в 40 км на восток от ст. Таманской Краснодарского края. Поселение получило название Старотитаровское 19. Оно расположено в 6,1– 6,75 км к западо-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской, на склоне возвышенности. Вместе с античной керамикой были найдены сосуды и иные артефакты эпохи раннего бронзового века (рис. 2: 1–11 ). Сам слой этого периода практически не прослеживается.

В число находок эпохи раннего бронзового века входит каменный топор (длиной 11 см) с отверстием. Диаметр отверстия – 2 см. Топор сломан, у него отбита обушная часть (рис. 2: 1). Кремневая пластина с ретушью по краям длиной 6 см http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.255.127-138

Рис. 1. Местоположение поселения Старотиторовское 19 на карте

Условные обозначения : а – границы субъектов РФ; б – населенные пункты; в – реки; г – каналы; д – водохранилища; е – гидроузлы; ж – железные дороги

Рис. 2. Поселение Старотитаровское 19. Находки

1, 2 – камень; 3–11 – керамика

(рис. 2: 2 ). Далее следует упомянуть сосуды ручной лепки с восстановленным туловом. Два сосуда крупные, высотой 26 и 28 см по тулову, с прямым, слегка отогнутым наружу венчиком, высота венчиков – 4 и 5 см. Один сосуд имеет округлое дно (рис. 2: 3 ) другой (рис. 2: 4 ), видимо, тоже. Три небольших сосуда (рис. 2: 7–9 ) имеют высоту около 10 см. Один напоминает кубок с высоким цилиндрическим горлом, небольшим округлым туловом и слегка уплощенным дном (рис. 2: 8 ). Другой – плоскодонный горшок с хорошо обозначенным туло-вом и отогнутым наружу венчиком (рис. 2: 9 ). Третий сосуд, высотой около 8 см, имеет круглое дно и прямой венчик (рис. 2: 7 ).

Двугорлый сосуд ближневосточного типа найден в обломках (рис. 2: 10 ).

Полностью восстановлен сосуд из теста без минеральных примесей красноохристого цвета (рис. 2: 11 ). Высота его тулова – около 17 см, высота венчика – около 4 см. Тулово сосуда имеет ребро, на верхней части тулова нанесен наклонными прорезными линиями орнамент (рис. 2: 11а ). По этому признаку его можно отнести к реберчатым майкопским сосудам группы РБ-2 ( Кореневский , 2004. Рис. 43; 45). Аналогии им известны из разных памятников Западного Предкавказья, например из кургана Синюха ( Трифонов, 2014. С. 278. Рис. 2: 1 ). Один такой сосуд из погребения 15 кургана 1 могильника Ольховский имеет дату Ki-19225: 4400 ± 50 ВР, 3096–2901 сal BC (1σ) ( Кореневский и др. , 2018), что соответствует позднему этапу МНО и согласуется с датами поселений Тузла-15 на Тамани и Чекон в Анапском районе Краснодарского края ( Гей, Зазовская , 2013). К этому времени, как стало сейчас ясно, относится и захоронение в Нальчикской гробнице – 4410 ± 25 ВР, 3092–2943 сal ВС (1σ) ( Belinskij et al. , 2017. P. 24).

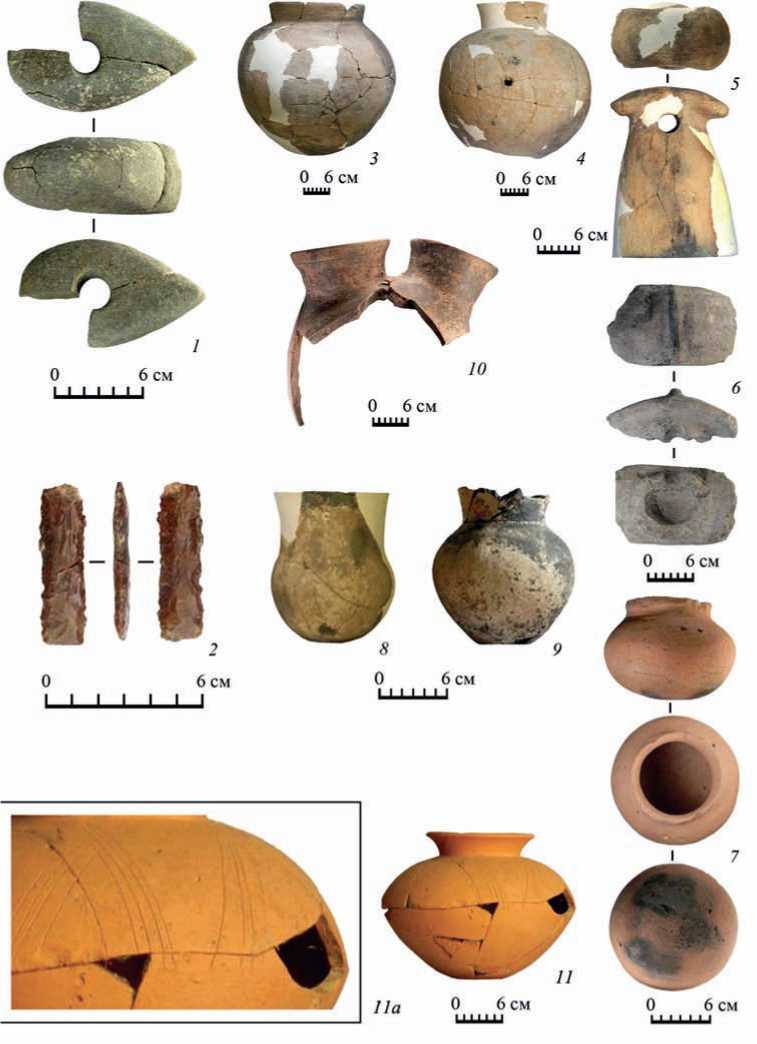

Совершенно неожиданной при раскопках поселения стала находка коллективного захоронения четырех человеческих костяков (объект 58-Б) (рис. 3; 4).

Яма, в которой они были обнаружены (рис. 3), имеет диаметр по верхнему краю 2,75 × 2,83 м; глубина ямы от уровня фиксации до дна примерно 84 см. Ко дну яма немного расширяется в западной части и сужается – в восточной. Диаметр ямы по дну равняется 2,8–2,5 м. В яме зафиксированы скелеты четырех человек, лежавших в скорченном положении, но в разных позах и с разной ориентировкой по странам света (рис. 3: 1 ; 4: в–е ). Антропологические определения выполнены Е. Г. Зубаревой (Волгоградский государственный университет).

Скелет № 1 (рис. 4: в ) принадлежал мужчине крупного телосложения. Длина бедренной кости составляла 45 см. Его биологический возраст в момент смерти соответствовал 35–45 годам ( Adultus-maturus ). Костяк лежал скорченно на спине, колени, первоначально поднятые вверх, упали налево. При этом левое колено находилось между ног скелета № 3 (рис. 4: д ). Ступни скелета № 1 упирались большими пальцами в стенку ямы. Левая рука была вытянута вдоль туловища. Правая рука прижата плечевой костью к туловищу, предельно согнута в локтевом суставе так, что локтевая и лучевая кости пересекали грудную клетку и выводили кисть в область правой ключицы и нижней челюсти. Костяк был ориентирован головой на запад с небольшим отклонением к северу.

Антропологическое исследование черепа выявило на лобной кости (на внутренней поверхности с левой стороны от лобного синуса) волнообразные возвышения, возможно маркирующие лобный гиперостоз. Васкулярная реакция костной ткани охватывает надбровные дуги.

Рис. 3. Поселение Старотитаровское 19, объект 58-Б

1 – расположение костяков в яме; 2 – яма после снятия костяков

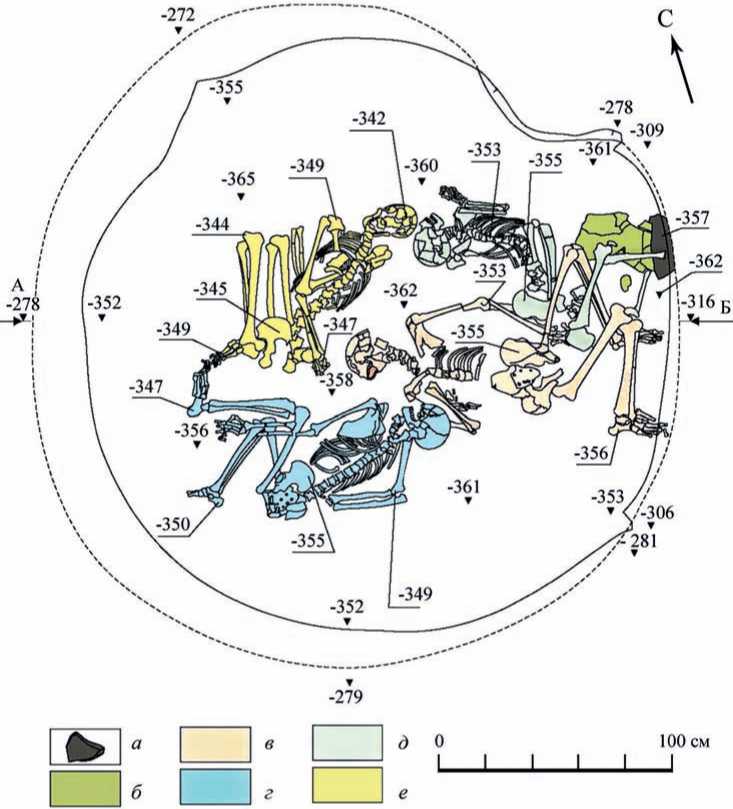

Рис. 4. Поселение Старотитаровское 19. Объект 58-Б.

Коллективное погребение. План

Условные обозначения : а – камень; б – фр-ты лепных сосудов; в – скелет № 1; г – скелет № 2; д – скелет № 3; е – скелет № 4

Из патологий зубочелюстной системы следует отметить отложения зубного камня второго балла. Мышечный рельеф на длинных костях скелета развит хорошо. Интенсивно развитая мускулатура, вероятнее всего, присутствовала на костях предплечья, где все признаки достигают третьего балла.

При изучении посткраниального скелета патологических отклонений на костях, за исключением краевых разрастаний на поясничных позвонках и фалангах пальцев рук, не зафиксировано.

Скелет № 2 (рис. 4: г ) лежал перпендикулярно костяку № 1, и его череп покоился на правом предплечье последнего. Костяк принадлежал мужчине в возрасте 25–35 лет (судя по стертости зубов и начальной стадии зарастания черепных швов). Длина бедренной кости составляла около 40 см. Покойный был уложен на правый бок с сильным завалом на грудь и ориентирован головой на восток. Правая рука была согнута в локте и кисть находилась под корпусом. Ноги согнуты в коленных суставах и фиксируют положение «бегущего» человека. Левая рука, незначительно согнутая в локте, находилась между костями ног, а точнее – перекрывала правый коленный сустав и сама была перекрыта коленным составом левой ноги.

Для антропологического исследования были предоставлены фрагменты черепа и посткраниального скелета. На лобных дугах отмечена васкулярная реакция первого балла. Затылочная область уплощенная по типу бешика. В результате воздействия непреднамеренной деформации черепная коробка в затылочной области имеет правостороннюю асимметрию.

При изучении костей посткраниального скелета удалось выявить следующее: суставы костей изношены незначительно, мышечный рельеф на длинных костях верхних и нижних конечностей развит хорошо. Необходимо отметить резко развитый рельеф длинных костей скелета. Так, на правой лучевой кости сильно развиты бугристость лучевой кости (3-й балл) и бороздки и бугорки дистальной части задней поверхности. На правой локтевой интенсивное развитие имеет бугристость локтевой кости в месте прикрепления m. brachialis , а также гребень супинатора – в месте начала мышцы m. supinator . На правой бедренной кости третьего балла по своему развитию достигает малый вертел и ягодичная бугристость.

Из патологических отклонений важно указать на дегенеративные изменения на первых двух шейных позвонках и слабый горизонтальный остеофитоз в нижнем отделе позвоночника.

Скелет № 3 (рис. 4: д ) принадлежал девушке 14–15 лет. О юном возрасте свидетельствует полный набор постоянной смены зубов без третьих моляров, уровень окостенения которых находится в пределах 14–15 лет, что подтверждают и размеры диафизов костей: левая плечевая кость – 223 мм; правая лучевая – 187 мм; правая бедренная – 297 мм. Поза скелета № 3 динамична и не отражает положение «покоя» мертвого человека.

Тело девушки (?) было положено слева от костяка № 1 и частично вплотную к нему. Ее таз перекрыл кисть и локтевую кость левой руки скелета № 1; корпус был развернут на левый бок и грудь, череп – на левом виске. Бедренные кости согнуты в тазобедренных суставах и разведены. При этом левое колено мужчины находилось между ними. Берцовые кости ног смещены, но, скорее всего, ноги девушки были согнуты в коленях.

Позвоночник был сильно прогнут (особенно в поясничном отделе), голова запрокинута. Кости рук предельно согнуты в локтях, кисти сведены вместе и находились у лица в позе адорации.

Из-за плохой сохранности костей больше ничего установить не удалось. Обследование зубочелюстной системы показало наличие минерализованных отложений на коронках. Зубной камень темно-коричневого цвета. На нижних резцах и клыках горизонтально-ориентированные линии маркируют эмалевую гипоплазию. Зубная система без стертости.

Скелет № 4 (рис. 4: е ) принадлежал мужчине в возрасте 25–30 лет. Он располагался к северу от черепа костяка № 1. Сильно скорченный костяк лежал на правом бок с разворотом на грудь и был ориентирован головой на восток с отклонением к северу. Положение костей предполагает, что труп был упакован или связан в компактный блок. Кости ног сведены вместе, бедренные кости предельно прижаты к области живота. Параллельно им лежат берцовые кости. Пятки буквально вдавлены в таз. Лопатки расположены крыльями вверх. Правая рука была согнута в локте и находилась под грудными костями, кистью у колен. Левая рука (в слабосогнутом, почти прямом, положении) неестественно отведена за спину, пересекает сзади кости таза.

Для антропологического исследования были предоставлены фрагменты черепа и посткраниального скелета. Рельеф на черепе выражен выше среднего. Места прикрепления мышц в височной и затылочной областях обладают сильной рельефностью. Надбровье средне выражено. Сосцевидные отростки крупные. Судя по вышеперечисленным признакам, череп принадлежал мужчине. Степень стертости зубов совпадает со степенью облитерации швов, это позволяет определить возраст умершего в пределах 25–30 лет, что также подтверждается признаками посткраниального скелета. На зубах наблюдается зубной камень светлого цвета. Мышечный рельеф длинных костей скелета развит слабо. Суставные площадки на костях скелета практически не имеют следов изношенности.

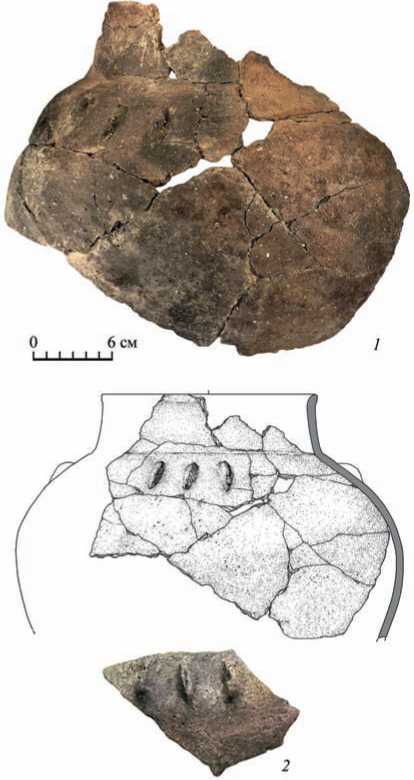

В заполнении ямы у восточной стенки, рядом с костяком № 3 найдены камень (рис. 4: а ) и обломки керамических сосудов (рис. 4: б ), среди которых обнаружился крупный фрагмент (рис. 5: 1 ) стенки сосуда бурого цвета с обилием ракушки в примеси формовочной массы. Венчик сосуда имеет наклон внутрь. Его высота около 5 см. Диаметр тулова примерно равен 26 см, высота тулова при его реконструкции равнялась бы 20 см. Сосуд, скорей всего, был плоскодонным. На верхней части имеется налепной орнамент в виде группы из трех вертикальных миндалевидных выпуклин.

Такой же орнамент отмечен на фрагменте сосуда похожего облика и формовочной массы с примесью ракушки, найденного в 2012 г. на поселении Тузла-15 (раскопки С. Н. Кореневского) (рис. 5: 2 ) ( Сударев , 2013). Эта аналогия позволяет сближать слои поселений Старотитаровское 19 и Тузла-15 во времени и по культурному контексту, поскольку в них встречается характерная керамика майкопско-новосвободненской общности – конусы с полым туловом, типичные для псекупского варианта МНО.

Зафиксированные в яме 58-Б размещение покойных и их позы позволяют прийти к заключению, что мы имеем дело с особым случаем погребальной обрядности коллективного захоронения, где есть главный погребенный и остальные, сопутствующие ему.

Главный костяк (№ 1) мужчины возмужалого возраста положен на спину скорченно, головой на запад, с особой позицией рук. Его доминирующее положение в символике обряда похорон связано с тем, что он был перекрыт костяками № 2 и 3.

Левая рука костяка № 1 была вытянута вдоль тела, правая согнута в локте, кисть – у лица. К нему слева вплотную и частично поверх положили девушку

Рис. 5. Керамика. Поселение Старотитаровское 19, объект 58-Б ( 1 ); аналогия из пос. Тузла-15, рис. С. Н. Кореневского ( 2 )

(скелет № 3), так, что ее таз касался таза мужчины. Руки девушки были сложены в молитвенной позе – кистями у лица, корпус сильно прогнут, голова запрокинута. Такая динамическая поза предполагает, что смерть настигла девушку именно в могиле в момент похорон.

Справа и перпендикулярно положили мужчину в слабоскорченном положении на правом боку, в «позе бега» (скелет № 2). К северу от головы главного покойного был уложен труп еще одного мужчины (скелет № 4), принявшего смерть на стороне и принесенного к месту захоронения в «упакованном» состоянии.

Описанная погребальная обрядность не согласуется с типичными обычаями захоронения в курганах племен раннего майкопского варианта МНО, ни ее долинского варианта, ни новосвободненской группы. Для погребальных традиций этих вариантов характерной была поза покойного человека скорченно на боку, но не на спине. Нет в этом погребении и охры, часто отмечаемой в майкопских курганных захоронениях.

Важно еще отметить, что погребения на территории майкопских поселений к востоку от причерноморской полосы – явление необычное. В причерноморских поселениях они встречаются, но редко. Так, на поселении Чекон в Анапском районе тоже были зафиксированы человеческие останки ( Кореневский и др. , 2015).

Интересно также, что на поселениях Старотитаровском и Чекон были обнаружены обломки каменных топоров (или «чеканов») с округлым обухом ( Бочковой , 2013; Бочковой и др ., 2013. C. 5; Кореневский , 2018. Рис. 4: 3 ), которые на памятниках МНО в других местах просто отсутствуют.

Таким образом, и публикуемое коллективное погребение, и материалы поселения позволяют поставить вопрос о необходимости дальнейшего изучения подобных случаев в погребальной практике населения причерноморской части псекупского варианта МНО и специфики обнаруженных находок, а также уточнения их культурной атрибуции.

Список литературы Поселение эпохи раннего бронзового века у станицы Старотитаровской Краснодарского края и найденное на нем погребение

- Бочковой В. В., 2013. Отчет Краснодарской археологической экспедиции о раскопках поселения Чекон и кургана у с. Юровка в 2011 г.: в 6 т. Краснодар // Архив ИА РАН. № 29344.

- Бочковой В. В., Марченко И. И., Лимберис Н. Ю., Резепкин А. Д., 2013. Поселение майкопской культуры «Чекон» // Археология и этнография понтийско-кавказского региона: сб. науч. тр. Вып. 1 / Ред. Н. И. Кирей и др. Краснодар: Кубанский гос. ин-т. С. 5-18.

- Гей А. Н., Зазовская Э. П., 2013. Новые радиокарбонные даты поселения Мысхако и майкопского поселения Чекон // Шестая Международная кубанская археологическая конференция / Отв. ред. И. И. Марченко Краснодар: Экоинвест. С. 81-84.

- Давудов Ш. О., 2015. Отчет об охранно-спасательных археологических исследованиях поселения «Старотитаровская 19» на территории Темрюкского района краснодарского края в 2015 г.) // Архив ИА РАН.

- Кореневский С. Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья: Майкопско-новосвободненская общность: проблемы внутренней типологии. М.: Наука. 246 с. Кореневский С. Н., 2018. На пороге цивилизации. Майкопско-новосвободненская общность, Западный Кавказ // МИАСК. Вып. 16 / Ред. Е. И. Нарожный. Армавир; Краснодар. С. 7-43.

- Кореневский С. Н., Медникова М. Б., Бочковой В. В., 2015. Новые данные о разнообразии погребальных обрядов майкопско-новосвобод-ненской общности // АЭАЕ. Т. 43. № 2. С. 32-42.

- Кореневский С. Н., Медникова М. Б., Добровольская М. В., Яцюк Д. А., 2018. Майкопские погребения могильника Ольховский // Горы Кавказа и Месопотамская степь на заре бронзового века: сб. к 90-летию со дня рождения Р. М. Мунчаева. (В печати).

- Сударев Н. И., 2013. Отчет о проведении археологически раскопок на территории г. Анапа, Славянск-на-Кубани Славянского района и в Темрюкском районе Краснодарского края в 2012 г. // Архив ИА РАН. № 35481.

- Трифонов В. А., 2014. Западные пределы распространения майкопской культуры // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 16. № 3. С. 276-284.

- Belinskij A., Hansen S., Reinhold S., 2017. The Great Kurgan from Nalčik. A Preliminary Report // At the Northern Frontier of Near Eastern Archaeology. Turnhout: Brepols Publishers. P. 13-32. (Subartu; vol. XXVIII.)