Поселение Катусвина Кривица 2 - новый памятник майкопской культуры на Западном Кавказе (предварительное сообщение)

Автор: Шишлов А.В., Колпакова А.В., Федоренко Н.В., Гей А.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Поселение Катусвина Кривица 2 расположено на северо-западной окраине ст. Натухаевской г. Новороссийска. В 2013 г. были проведены разведочные работы, которые выявили сохранившийся культурный слой майкопского времени толщиной до 50 см. Полученный керамический материал, а также наличие таких специфических признаков, как пролощённый по горлу зигзагообразный орнамент и глиняные очажные приставки-конусы, позволяют отнести поселение к псекупскому варианту майкопской культуры.

Западный кавказ, ранний бронзовый век, майкопская культура, древнее поселение, расписная керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14328120

IDR: 14328120

Текст научной статьи Поселение Катусвина Кривица 2 - новый памятник майкопской культуры на Западном Кавказе (предварительное сообщение)

Открытие и изучение целой группы майкопских поселений на Западном Кавказе (в окрестностях Анапы и Новороссийска), таких как Чекон I и II ( Бонин и др. , 2013; Бочковой и др. , 2013), Натухаевское-3 ( Шишлов и др. , 2010; 2013а), Орел I и III ( Колпакова , 2012) и др., является одним из заметных достижений в исследованиях данной культуры последних лет. По сути, речь идет об особом новом районе, где до недавнего времени были известны преимущественно погребальные памятники. Новые же находки не только существенно пополнили источниковую базу, но с самого начала продемонстрировали определенное своеобразие, заметные отличия от пойменных и террасных майкопских поселков бассейна Кубани и центральных районов Предкавказья, способствовали формулированию целого ряда новых проблем и тематических аспектов. В настоящей статье представлены результаты работ 2013 г. на поселении Катусвина Кривица 2, в 2014 г. раскопки его были продолжены, но обработка материалов еще не завершена.

Поселение было обнаружено экспедицией Новороссийского исторического музея-заповедника (НИМЗ) в 2010 г. ( Колпакова , 2012). Расположено оно на северо-западной окраине станицы Натухаевской внутри городского р-на г. Новороссийск и занимает выположенный мысообразный отрог правого (северного) борта долины р. Котлама, ограниченный с юга балкой Катусвина Кривица

(Нагаева), а с северо-востока – безымянным водотоком. Подтреугольная в плане территория памятника вытянута с северо-запада на юго-восток примерно на 700 м при ширине до 360 м (общая площадь – 16,9 га). Юго-восточная ее часть уходит под жилую застройку станицы, а северо-западная, границы которой определены по подъемному материалу (420 × 170 м, или 5,5 га), длительное время распахивалась и использовалась под виноградники, а в настоящее время отведена под индивидуальное жилищное строительство. В сборах с поверхности представлены находки двух периодов: майкопской культуры эпохи ранней бронзы и античного времени (I–IV вв. н. э.).

Для выяснения характера культурных отложений в 2013 г. были сделаны две зачистки СЗ борта мелиоративной траншеи, пересекающей с севера на юг центральную часть памятника. Разрезы длиной по 5 м расположены в 50 м друг от друга. В обоих разрезах под слоем плантажной вспашки открыт непотревоженный культурный слой, состоящий из золистого серо-коричневого суглинка с материалами майкопской культуры, и хозяйственные ямы того же времени, слой античного периода не выявлен. Культурный слой поселения представляет собой золистый серо-коричневый суглинок толщиной от 20 см (разрез 1) до 50 см (разрез 2), перекрытый пахотным слоем.

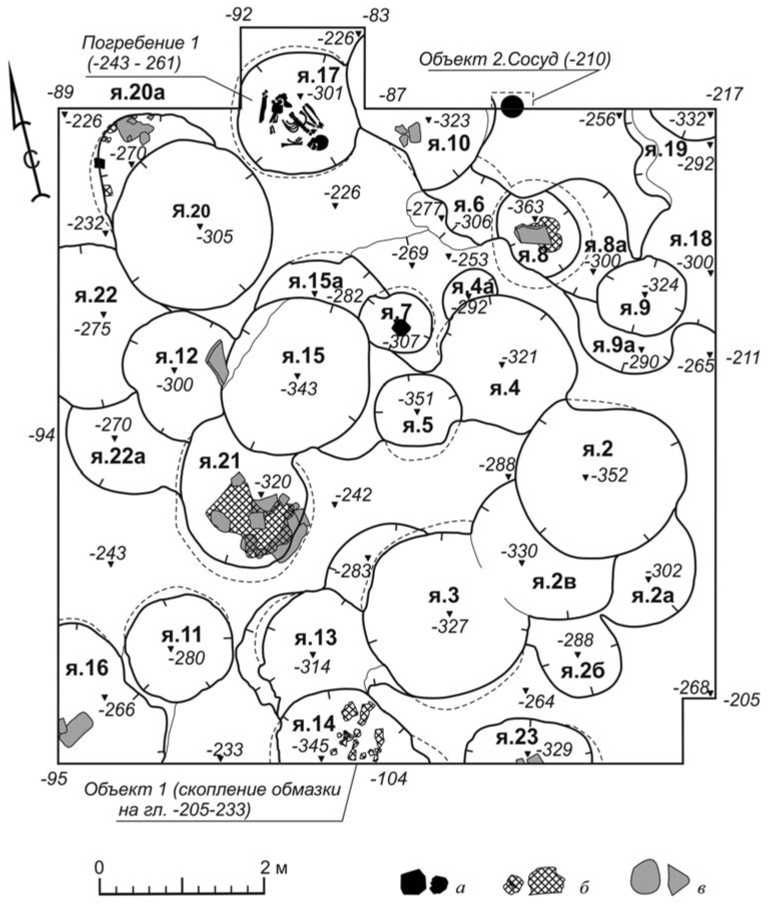

В дальнейшем рядом с разрезом 2, показавшим наличие непотревоженного культурного слоя мощностью до 50 см, был разбит раскоп общей площадью 66 м2, в котором помимо собственно слоя были исследованы 33 хозяйственные ямы, прослеженные главным образом только с уровня поверхности материка. Плотность размещения и многочисленные факты прорезания одних ям другими говорят об интенсивности хозяйственной деятельности на этом участке поселения (рис. 1).

Непосредственно в культурном слое поселения зафиксировано 2 объекта. Объект 1 представлял собой скопление фрагментов глиняной обмазки со следами прутьев, залегавших в толще культурного слоя в южной части раскопа и являющихся, видимо, остатками какой-то постройки (отметим, что скопления такой же обмазки присутствовали в переотложенном состоянии и в заполнении ряда хозяйственных ям). Объект 2 – целый глиняный сосуд, стоявший вверх дном в 10 см от уровня материка под северной стенкой раскопа, рядом с ямами № 10 и 17.

Полученный в результате раскопок археологический материал представлен керамикой, костяными и каменными изделиями. Основной материал – фрагменты керамических сосудов – по технологическим показателям может быть разделен на два условных класса ( Кореневский , 2004. С. 22), как это делается при работе с материалами поселений, когда типологическое определение возможно только для части фрагментов.

-

1. Сосуды к расноглиняные и сероглиняные из качественной глины без минеральных примесей составляют около 40 % всех сосудов. Среди них представлены:

-

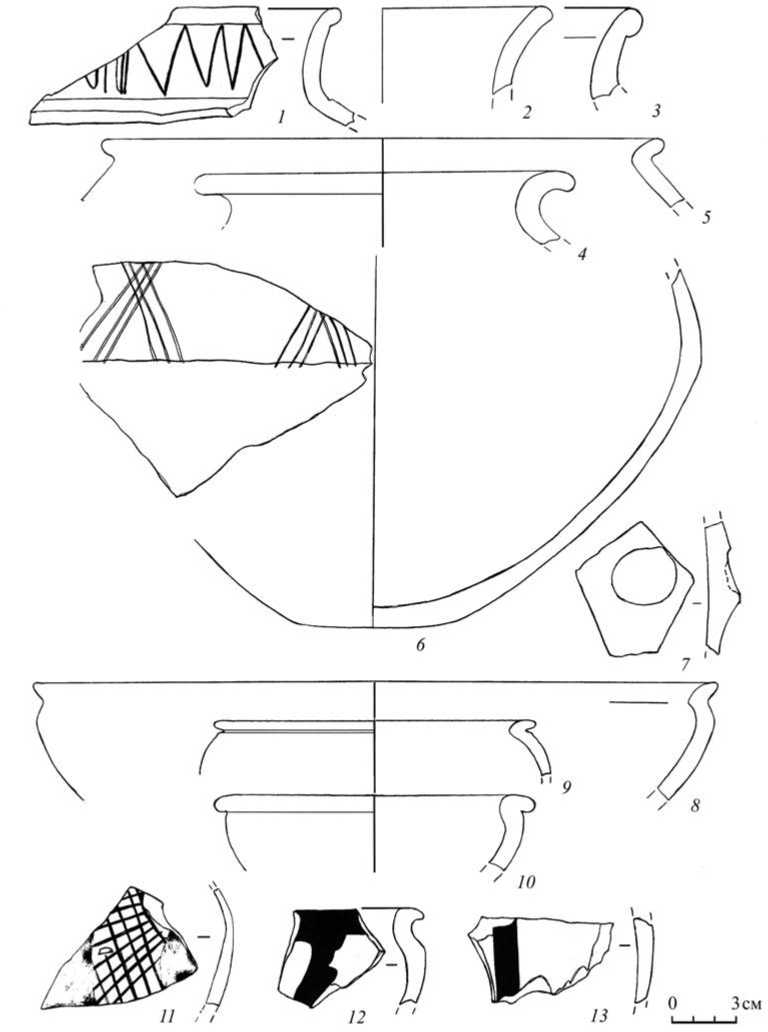

а) Сосуды горшковидной формы 1-го класса составляют около 30 % общего количества сосудов такого типа. Диаметры венчиков варьируют от 11 до 27 см. Венчики отогнуты наружу, преобладают венчики формы 1 (с внешней стороны выпуклые), по А. Д. Резепкину ( Резепкин , 2012. Таб. 1) (рис. 2, 1–3 ). Тулово

Рис. 1. Поселение Катусвина Кривица 2. Общий план раскопа 2013 г.

Условные обозначения: а – керамика; б – куски и скопления глиняной обмазки; в – камни сосудов в основном округлой или слегка уплощенной формы, восстанавливается форма одного биконического сосуда с уплощенным дном (рис. 2, 6). Судя по следам прилепов, на некоторых таких сосудах имелись ручки (рис. 2, 7).

-

б) Миски 1-го класса с оставляют около 52 % общего их количества. Все миски полусферической формы, покрыты лощением с двух сторон, часть

-

2. Сосуды серо-коричневые из глины с минеральными примесями 2-го класса составляют около 60 % всех сосудов. По формам делятся на:

Рис. 2. Поселение Катусвина Кривица 2.

Керамика из отмученной глины без минеральных примесей покрыта светлым ангобом. Диаметры – от 15 до 33 см. Среди венчиков преобладают форма 2а (венчик сложнопрофильный, расположен под углом к ту-лову миски, край заовален, внутренняя часть вдается внутрь) (Резепкин, 2009. С. 319. Табл. 1) (рис. 2, 8) и форма 3: край венчика оттянут наружу, лежит горизонтально (Там же) (рис. 2, 9,10).

-

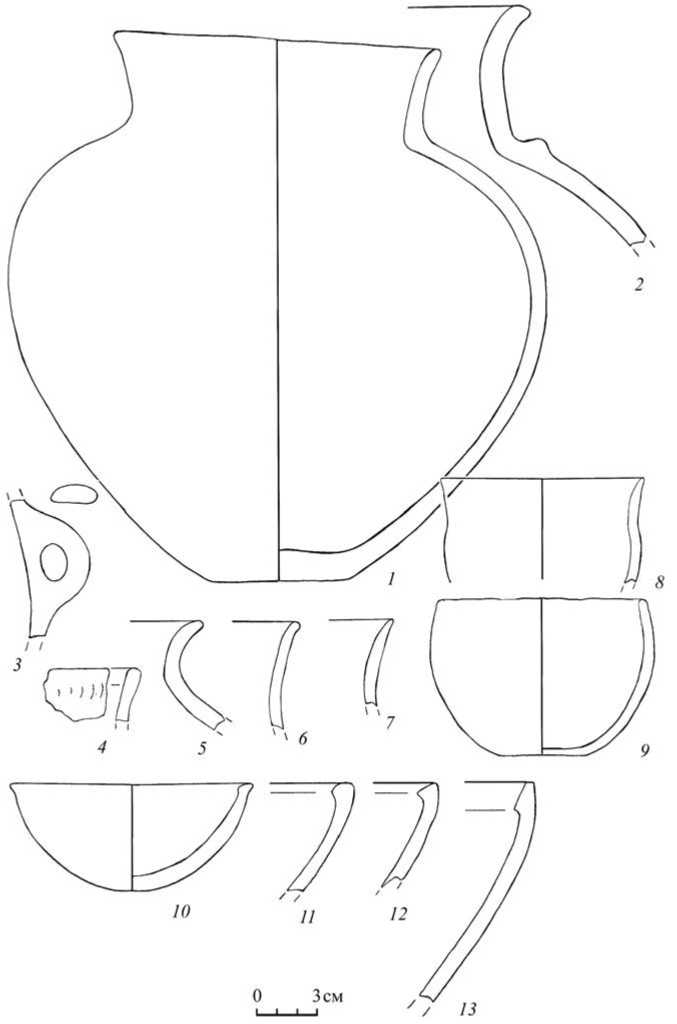

а) Сосуды горшковидной формы 2-го класса, которые составляют около 70 % общего количества сосудов данного типа. Диаметры венчиков – от 10 до 26,5 см. Среди венчиков преобладают форма 4 (венчик плавно отогнут наружу) ( Резепкин , 2012. Табл. 1) (рис. 3, 5 ), форма 5 (край слегка отогнут наружу, шейка высокая) (Там же) (рис. 3, 6 ) и форма 6 (край приострен, шейка прямая) (Там же) (рис. 3, 7, 8 ). Тулово сосудов в основном округлой, реповидной, реже тюльпановидной формы. Донья плоские и округло-уплощенные. Встречаются петлевидные ручки, овальные в сечении (рис. 3, 3 ). Полностью представлен целый сосуд (объект 2), найденный перевернутым. Высота сосуда – 27,2 см. Тулово реповидной формы, его диаметр – 26,7 см. Венчик отогнут высоким раструбом, расположен под углом к тулову, с внутренней стороны выделен острым уступом, край закруглен. Диаметр венчика – 16,2 см, диаметр плоского дна – 6,5 см (рис. 3, 1 );

-

б) Миски 2-го класса составляют около 48 % общего их количества. Все миски полусферической формы (рис. 3, 10 ), покрыты лощением снаружи и внутри. Диаметр от 12 до 40 см. Среди венчиков преобладают форма 6 (край венчика резко загнут внутрь, плоский) ( Резепкин , 2012. Табл. 1) (рис. 3, 11–13 ) и форма 1 (венчик простой, край приострён или заовален) (Там же) (рис. 3, 9 ).

Часть сосудов 2-го класса (с минеральными примесями) с внешней стороны покрыта черным лощением (среди горшковидных сосудов – около 16 %, среди мисок – около 43 %). В целом преобладает форма 6: и среди венчиков чернолощеных горшковидных сосудов (Там же) (рис. 3, 8 ), и среди венчиков чернолощеных мисок ( Резепкин , 2009. Табл. 1) (рис. 3, 12,13 ).

Часть красноглиняных сосудов первого класса без минеральных примесей украшена. Наиболее часто встречается орнамент , нанесенный темно-красной или коричневой краской . Обычны горизонтальные полосы вдоль венчика с внешней и внутренней сторон и горизонтальная полоса вдоль венчика с отходящими от нее вниз вертикальными или наклонными полосами (рис. 2, 12, 13 ). Всего краска зафиксирована на 15 % фрагментов качественной керамики. Аналогии расписной керамики 1-го класса имеются на ранее обнаруженных в районе Новороссийска памятниках Дюрсо-I ( Кононенко , 2003; Шишлов и др ., 2013а. С. 471. Рис. 1, 1, 2 ), в кургане № 4 группы Натухаевская-1 ( Шишлов, Федоренко , 2008. С. 126. Рис. 7, 1 ; Шишлов и др ., 2013а. С. 471. Рис. 1, 3 ), на поселении Натухаевское-3 ( Шишлов и др. , 2013а. С. 471. Рис. 1, 5–8 ; 2013б. С. 21. Рис. 6, 1–8 ).

Реже встречается другая орнаментация:

– пролощеный орнамент : зигзагообразный – на горле горшковидных сосудов с венчиками формы 1 (рис. 2, 1 ), аналогии происходят с Псекупско-го поселения ( Резепкин , 2003. С. 45. Рис. 1, 7 ) и с поселения Натухаевское-3

Рис. 3. Поселение Катусвина Кривица 2. Керамика с минеральными примесями в тесте

( Шишлов и др. , 2013б. Рис. 6, 13 ); сетчатый – на внешней стороне горшковидного сосуда – комбинирован со сплошным лощением (рис. 2, 11 ), аналогии ему имеются на мисках с поселений Чишхо ( Резепкин , 2003. С. 45. Рис. 1, 4 ) и Нату-хаевское-3 ( Шишлов и др. , 2013б. Рис. 6, 13 );

– процарапанный орнамент в виде Х-образных знаков, состоящих из взаимно пересекающихся тройных линий, нанесенных по верхней части тулова биконического сосуда (рис. 2, 6 ), аналогичен орнаменту сосуда из кургана 4 погребения 10 аула Уляп (Сокровища курганов Адыгеи…, 1985. Кат. № 6. С. 51).

Процарапанный орнамент в виде тонких вдавленных дуговидных вертикально расположенных линий вдоль венчика (рис. 3, 4 ) отмечен и на серо-коричневом сосуде с минеральными примесями.

Дважды встречены украшения сосудов с минеральными примесями округлыми в плане и полукруглыми в сечении налепами (рис. 3, 2 ).

Кроме собственно сосудов керамический материал включал керамические предметы, как специально вылепленные, так и изготовленные из стенок сосудов.

Очажные приставки-конусы во фрагментах. Лепные из светло-коричневой глины, со светлым ангобом с внешней стороны, колоколовидной формы, в основном полые внутри, с двумя отверстиями, расположенными на стенках друг против друга, с овальной в плане и грибовидной в сечении головкой. По имеющимся классификациям, эта форма соответствует группе 3 ( Кореневский , 2004. С. 40) и представлена на ряде причерноморских памятников майкопской культуры, таких как Дюрсо-I ( Кононенко , 2003), Натухаевское-3 ( Шишлов и др. , 2013б. С. 22. Рис. 7, 1–8 ), Чекон ( Бочковой и др. , 2013. С. 7. Рис. 3). Одна конусовидная приставка со сквозным округлым отверстием в средней части и круглым в сечении основанием оказалась монолитной.

Диски из стенок сосудов с просверленным отверстием, скорее всего, играли роль пряслиц. Часть обточенных или обколотых фрагментов стенок красноглиняных качественных сосудов предположительно использовались в качестве орудий: скребков, лощил или шпателей (?). Единичными экземплярами представлены льячка (лепная, во фрагментах) и модель колеса с выступающими ступицами.

Костяной инвентарь . Большое количество костей животных со следами использования, в частности с заполированной поверхностью. В основном это лощила-шпатели, есть проколки, застежка, подвеска из клыка животного.

Каменный инвентарь . Наблюдается обилие каменных предметов и изделий различной формы и размеров. Среди выраженных орудий имеются зернотерки овальной в плане формы с сегментовидным и ладьевидным сечением, отбойники округлой или овальной формы со следами ударов на всех поверхностях, терочные камни, наковальни, точильные камни, шпатели из гальки. Особо отметим находку двух массивных (длиной 21,1 и 22,5 см при ширине рабочего лезвия 15,7 и 8,5 см) каменных топоровидных орудий с выточенным с двух сторон желобчатым перехватом. Встречаются и немногочисленные кремневые орудия: вкладыш серпа, нож, острие.

Разделение керамического материала на два технологических класса, наличие в орнаментации горшков пролощенного по горлу зигзагообразного орнамента, формы глиняных конусовидных полых очажных приставок позволяют сопоставлять Катусвину Кривицу 2 с закубанской группой майкопских памятников или псекупским вариантом майкопской культуры (по С. Н. Кореневскому). Вместе с тем имеющаяся тут на сосудах 1-го класса орнаментация краской (рис. 1, 13, 14) объединяет наше поселение с недавно выделенной новороссийской группой памятников, в которую входят поселения Дюрсо-1 и Натухаевское-3 (Кононенко, 2003; Шишлов и др., 2010; 2013б; 2013в). В то же время полного тождества с материалами из Дюрсо-1 и Натухаевского-3 нет, на что может указывать присутствие в посуде Катусвиной Кривицы 2 реповидной формы тулова, плоских доньев, петлевидных ручек и др. Определение сути чернолощеной керамики, имеющей некоторое сходство с новосвободнен-ской, – отдельный вопрос, требующий дальнейшего накопления материалов.

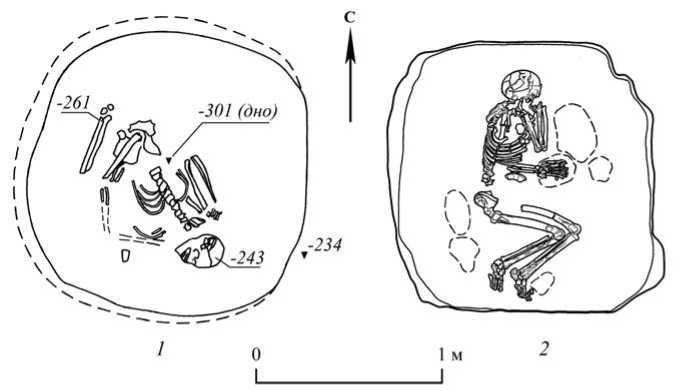

Значительный интерес представляет погребение, впущенное в хозяйственную яму № 17. Оно залегало в заполнении на 0,5 м выше дна ямы, при этом было целиком вписано в ее контур без нарушения стенок. Погребенный мужчина в возрасте 30–35 лет ( определение д. и. н. Добровольской М. В. ) лежал в сильно скорченном положении на спине с обращенными влево ногами и был ориентирован головой к ЮВ. Череп на левой скуле, лицом к ЮЗ и слегка приподнят, будто опираясь на некую подкладку или непрослеженную стенку. Правая рука согнута максимально (кости предплечья практически параллельны плечевой), кисть ее – у затылочной части черепа. Левая вывернута локтем наружу или от туловища, согнута под прямым углом, кисть покоится у коленей, возможно заходя под них. Инвентаря не зафиксировано, что создает определенные трудности с интерпретацией этого необычного комплекса. До сих пор находки такого рода на достоверно майкопских поселениях отсутствовали.

Известное погребение в каменном ящике со стоянки Скала на р. Белой, интерпретировавшееся как майкопское ( Формозов , 1965. С. 66), совершено на поселении мешоковской культуры, отличается от типичных майкопских по обряду (ящик) и сопровождалось сосудом, похожим как на майкопские, так и на не-орнаментированные мешоковские горшки. В нашем случае можно констатировать, что погребение произведено с соблюдением определенных обрядовых норм, останки не брошены в хозяйственную яму, как это отмечено для разных эпох и культур. Скорченная поза с сильно согнутой одной рукой, кисть которой находится у головы, тогда как другая направлена к ногам или уложена поперек туловища, является одной из достаточно редких вариаций обряда в тех культурах бронзового века, где практиковались захоронения в позе адорации (обе руки перед лицом). Для прилегающей территории Прикубанья можно назвать всего несколько подобных случаев. Один из них – основное погребение 35 в кургане 1 Пластуновского I могильника (рис. 4, 2 ), не имевшее культуроопределяющего инвентаря, но относящееся к энеолиту или раннему бронзовому веку, поскольку было перекрыто целой группой захоронений степной группы новосвободнен-ской культуры ( Гей , 1990). Другой – захоронение № 1 этой же группы в кургане 7 могильника Кавказский II, разрушившее основную майкопскую могилу на галечной вымостке и в свою очередь частично разрушенное погребением степной группы северокавказской культуры конца ранней – начала средней бронзы ( Козюменко и др. , 2001. С. 225. Табл. 23). Несмотря на неполное совпадение позы и ориентировки, наличие похожих случаев именно в памятниках майкоп-ско-новосвободненского круга является весомым доводом связывать наше

Рис. 4. Погребение 1 в хозяйственной яме № 17 поселения Катусвина Кривица 2 ( 1 ) и погребение 35 кургана 1 Пластуновского I могильника ( 2 )

захоронение с одним из периодов жизни майкопского поселения. На возможность существования тут же других погребальных или культовых комплексов указывает и находка целого перевернутого сосуда (объект 2) всего в 2,5 м к востоку от ямы 17. К сожалению, все эти соображения остаются пока сугубо предположительными, поскольку результаты радиокарбонного датирования данного погребения нельзя признать корректными. Костные образцы, исследованные в Ленинградской и Познанской лабораториях, в калиброванных значениях показали 2600–1900 ВС и 256–416 AD соответственно. Столь заметное расхождение уже само по себе может указывать на дефектность дат, по крайней мере – одной из них, и требует проведения повторных определений.

В заключение отметим такую особенность Катусвиной Кривицы 2, как ее положение в рельефе. Площадка поселения занимает участок на высоте 5–25 м над руслом одноименной балки и 50–70 м над руслом и поймой Котламы, что достаточно необычно для основной массы майкопских поселений, как правило приуроченных к пойменным останцам и краю нижних террас. Высокое расположение поселений на склонах коренного берега или бортах долины, похоже, является отличительной особенностью именно причерноморской группы майкопских памятников. Аналогичная позиция отмечается не только для других поселений в окрестностях Натухаевской, но по опубликованным фотографиям и для поселения Чекон I (указание на первую террасу Кубани в тексте публикации явно ошибочное, см.: Бонин и др. , 2013). Объяснением такой локализации памятников с отчетливо земледельческой ориентацией хозяйства, по-видимо-му, служит хорошая обводненность не только склоновых, но и водораздельных участков данных территорий, обилие ключей и спускающихся от них нерегулярных водотоков.

Дальнейшее изучение материалов памятника и проведение радиокарбонных анализов позволят уточнить основные его характеристики, хронологические параметры в том числе.

Список литературы Поселение Катусвина Кривица 2 - новый памятник майкопской культуры на Западном Кавказе (предварительное сообщение)

- Бонин А.В., Бейлин Д.В., Сударев Н.И., 2013. Чекон 1 -поселение бронзового века в Анапском районе//Древности Боспора: международный ежегодник по истории, археологии, эпиграфике, нумизматике и филологии Боспора Киммерийского. Т. 17. М.: ИА РАН. С. 9-20.

- Бочковой В.В., Лимберис Н.Ю., Марченко И.И., Резепкин А.Д., 2013. Поселение майкопской культуры «Чекон»//Археология и этнография понтийско-кавказского региона: Сб. науч. тр./Ред. Н.И. Кирей и др. Вып. 1. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 7-20.

- Гей А.Н., 1990. Отчет о работе Пластуновского отряда Северо-Кавказской экспедиции Института археологии АН СССР в 1988 г//Архив ИА РАН. Р-I. № 14977-14982.

- Козюменко Е.В., Беспалый Е.И., Беспалый Г.Е., Раев Б.А., 2001. Раскопки курганного могильника «Кавказский-2»//Археологические исследования на новостройках Краснодарского края. Вып. 1/Ред. Б.А. Раев. Краснодар: Комитет по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края. С. 155-256.

- Колпакова А.В., 2012. Отчет об археологических разведках на территории г. Новороссийска Краснодарского края в 2010 г.//Архив НИМЗ НА-8839.

- Кононенко А.П., 2003. Поселение майкопской культуры Дюрсо//Исторические записки (исследования и материалы). Вып. 4. Новороссийск: Новороссийский гос. исторический музей-заповедник. С. 40-56.

- Кореневский С.Н., 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. Майкопско-новосвободненская общность. М.: Наука. 243 с.

- Резепкин А.Д., 2003. Керамика майкопской культуры с лощеным орнаментом//Материалы и исследования по археологии Кубани/Отв. ред. И.И. Марченко. Вып. 3. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 45-54.

- Резепкин А.Д., 2009. Миски из поселений майкопской культуры. Классификация//Пятая Кубанская археологическая конференция: материалы конф./Отв. ред. И.И. Марченко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т. С. 317-324.

- Резепкин А.Д., 2012. Сосуды из поселений майкопской культуры: классификация//Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: Исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения: Материалы Междунар. науч. конф. (Махачкала, 23-28 апреля 2012 г.). Махачкала: Мараевъ. С. 125-129.

- Сокровища курганов Адыгеи, 1985. Материалы Кавказской археологической экспедиции ГМИНВ 1981-1983 гг.: каталог выставки/Сост. К.А. Днепровский и др.; науч. ред. А.М. Лесков. М.: Советский художник. 151 с.

- Формозов А.А., 1965. Каменный век и энеолит Прикубанья/Отв. ред. Р.М. Мунчаев. М.: Наука. 160 с.

- Шишлов А.В., Федоренко Н.В., 2008. Памятники майкопской культуры в приморской части предгорий Северо-Западного Кавказа//Наследие Кубани: сб. научных статей. Краснодар. Вып. I. Краснодар. С. 118-128.

- Шишлов А.В., Колпакова А.В., Федоренко Н.В., 2010. Исследования поселения майкопской культуры у ст. Натухаевской//XXVI Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа: тезисы докладов Междунар. науч. конф. (Магас, 26-30 апреля 2010 г.). Магас: Археологический центр им. Крупнова Е.И. С. 374-377.

- Шишлов А.В., Колпакова А.В., Федоренко Н.В., 2013а. Орнаментация краской керамики на памятниках майкопской культуры в приморской части предгорий Северо-Западного Кавказа//Шестая Кубанская археологическая конференция: Материалы конф./Отв. ред. И.И. Марченко. Краснодар: Экоинвест. С. 469-471.

- Шишлов А.В., Колпакова А.В., Федоренко Н.В., 20136. Керамический комплекс поселения майкопской культуры Натухаевское-3//Историко-археологический альманах Армавирского краеведческого музея. Вып. 12. Армавир; Краснодар; М. С. 13-27.

- Шишлов А.В., Колпакова А.В., Федоренко Н.В., 2013в. Исследования поселения майкопской культуры у ст. Натухаевской в 2007 г.//Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа: Третья Абхазская международная археологическая конференция (28 ноября -1 декабря 2011, г Сухум): Материалы конф. Сухум: Абхазский институт гуманитарных исследований. С. 89-98.