Поселение Когончинское-19: первые результаты археологического изучения

Автор: Гайдакова З.Г., Кениг А.В., Липс С.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучение поселений XVIII-XIXвв., принадлежавших коренным малочисленным народам Севера, имеет особое значение, поскольку позволяет не только оценивать развитие культуры, но и обоснованно использовать этнографические данные для интерпретации материалов древнейших периодов. Работа посвящена результатам раскопок поселения юганских хантов первой половины XIX в. Когончинское-19. Этот населенный пункт располагался на зимней дороге из Тобольска в Сургут и, очевидно, был связан с обеспечением ее функционирования.

Север западной сибири, р. большой юган, юганские ханты, новое время

Короткий адрес: https://sciup.org/145144979

IDR: 145144979 | УДК: 902; | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.238-241

Текст научной статьи Поселение Когончинское-19: первые результаты археологического изучения

Археологические памятники Нового времени все чаще попадают в сферу внимания археологов и становятся объектом археологического изучения. В особенности это касается территории северо-запада Сибири. Основная часть объектов Нового времени – это поселения коренных жителей региона. Значение этих исследований столь же велико, как и изучение археологических памятников других периодов. Одним из таких объектов является поселение Когончинское-19.

Данный объект культурного наследия обнаружен на территории Среднеугутского лицензионного участка в 2016 г. [Гнатив, 2017]. В 2017 г. произведены раскопки поселения Когончинское-19 под руководством С.А. Липс [2018].

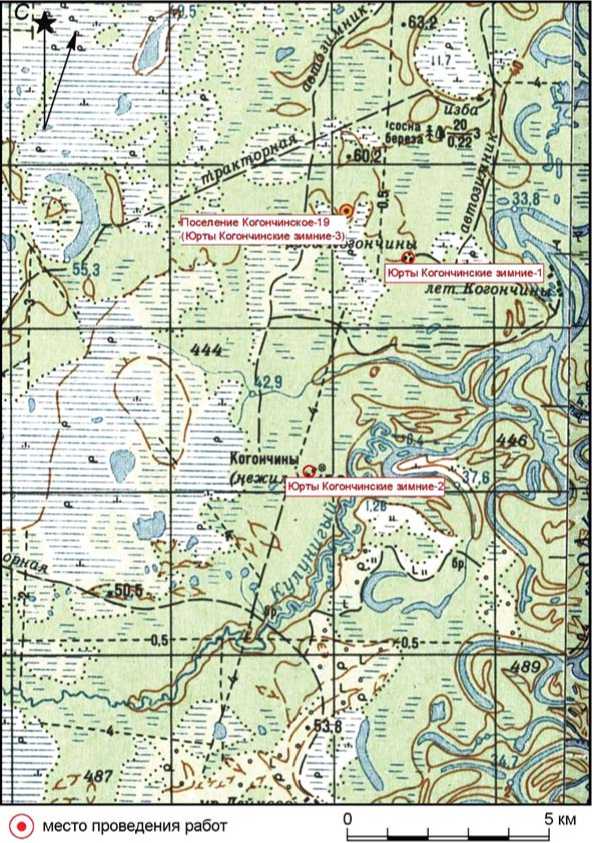

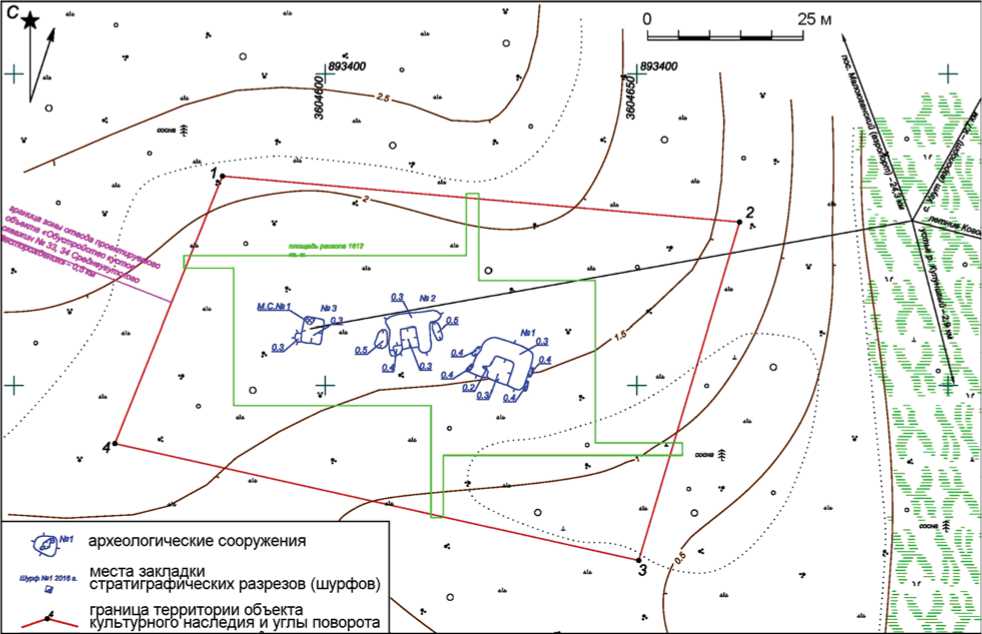

Памятник находится в Сургутском р-не, в 10 км к юго-западу от с. Угут (аэропорт) и 3 км к западу-северо-западу от современных юрт Когончи-ных. Памятник расположен на краю гривы, а сама грива в глубине коренной террасы на левом берегу р. Большой Юган в 1,6 км от старицы р. Большой Юган и в 2 км от русла Большого Югана, в 3 км к северу – северо-западу от устья р. Кулунигый. Таким образом, это поселение не приурочено к водоему и находится от него на значительном удалении. Растительный покров представлен беломошным сосновым бором. На поверхности фиксируются выраженные в микрорельефе археологизированные остатки трех сооружений, для полного исследования которых был заложен раскоп общей площадью

1612 м2. Раскопки проводились сотрудниками Института археологии Севера совместно с ООО «НПО Северная археология-1» [Липс, 2018].

Планировочная структура реконструируется как компактная, близкая по форме к прямоугольнику, размерами 43,7 × 17,7 м., вытянутому по оси ЗСЗ – ВЮВ. Судя по выявленным постройкам, планировочную структуру составляли три избы. Сооружения расположены в ряд, и каждое ориентировано в направлении ССВ – ЮЮЗ. Вход у каждой постройки находился в южной части (рис. 1). Рядом с входом в юго-западном углу сооружения располагался чувал. Конструкция чувала представляла собой конусообразную глиняную печь с прямым дымоходом на каркасе из жердей.

Сооружение № 1 расположено в восточной части поселения. На поверхности фиксировалась прямоугольная впадина с обваловкой, размерами 3,9 × 3,5 м и глубиной – 0,3 м. Углы, бровка и подошва впадины хорошо выраженные. Обваловка окружала впадину со всех сторон, кроме южной. Ширина обваловки 2,6–2,9 м, высота 0,2 м.

После снятия слоя лесной подстилки и последующей зачистки было выявлено, что «обваловка» – это, по всей видимости, о статки насыпи нар. Также на этом уровне появились остатки

Рис. 1. Поселение Когончинское-19 (ХМАО – Югра, Сургутский р-н). Топоплан. М 1: 500.

плах сооружения

Чувал сохранился в виде развала глины, керамической крошки и фрагментов каркаса. Основание чувала округлое, диаметром 1,2–1,3 м

По результатам исследований сооружение № 1 реконструируется как наземное бревенчатое срубное строение размерами 5,9 × 5,9 м. Конструкция была поставлена без фундамента, прямо на землю. Интерьер постройки состоял из нар, расположенных вдоль трех сторон жилой камеры, а также чувала. Пол был земляным, о чем свидетельствует прослойка темно-серого песка с вкраплениями угля. Нары были приподняты над уровнем пола на 0,3–0,4 м. Они были ограничены досками, поставленными на ребро. Возможно, нары были покрыты деревянным настилом либо застелены берестой, камышовыми циновками, оленьими шкурами – этот материал не сохранился. Из ям, расположенных вдоль западного и восточного краев постройки, брали грунт для завалинки, остатки ко- торой были выявлены в виде небольшой насыпи вдоль наружных стен сооружения. Наличие завалинки указывает на зимнее назначение сооружения.

Сооружение № 2 расположено в центральной части поселения. На поверхности фиксировалась прямоугольная впадина с обваловкой, размерами 3,2 × 2,6 м, глубиной 0,3 м. Углы, бровка и подошва впадины хорошо выраженные. Обваловка шириной 1,7–2,2 м, высотой – 0,3 м. С северо-восточной стороны обваловка имеет выступ, ориентированный в направлении ЗЮЗ – ВСВ, размерами 1,9 × 1,8 м, высотой 0,3–0,4 м. В юго-западной части обваловки фиксируется подквадратное в плане возвышение, ориентированное в направлении ССЗ – ЮЮВ, размерами 1,6 × 1,4 м, высотой 0,4 м. Чувал находился в юго-западном углу сооружения, основание округлое, диаметр 0,7–0,8 м.

По результатам исследований сооружение № 2 реконструируется как наземное бревенчатое сруб- ное строение размерами 5,6 × 5,8 м. Постройка была сооружена без фундамента. Интерьер постройки состоял из нар, расположенных вдоль трех сторон жилой камеры, а также чувала. Нары приподняты над уровнем пола на 0,3–0,4 м. Они были ограничены досками, поставленными на ребро и, видимо, закрепленными по углам кольями, воткнутыми в земляной пол.

Сооружение № 3 расположено в западной части объекта. На поверхности фиксировалась прямоугольная впадина с обваловкой, размерами 3,2 × × 2,6 м, глубина 0,3 м. Углы, бровка и подошва впадины хорошо выраженные. К юго-западному краю впадины примыкало возвышение, по форме напоминающее прямоугольник, размерами 1,3–1,4 м и высотой 0,4 м. Чувал находился в юго-западном углу сооружения, основание округлое, диаметром 1 м.

По результатам исследований сооружение № 3 реконструируется как наземное бревенчатое срубное строение размерами 6,2 × 5,8 м. Жилище было поставлено без фундамента, прямо на землю. Интерьер постройки состоял из нар, расположенных вдоль западной, северной и восточной сторон жилой камеры, а также чувала. Пол в восточной части сооружения, видимо, был обмазан глиной, оставшейся от постройки чувала. Нары были приподняты над уровнем пола на 0,3–0,4 м и ограничены досками, поставленными на ребро.

Все сооружения могут быть интерпретированы как наземные жилые постройки, на что указывают их конфигурация, размеры и наличие чувала. Помимо жилых сооружений на территории поселения имелись ямы, из которых брался грунт для сооружения завалинок вокруг домов.

Данные сооружения являются памятниками культуры юганских хантов. Собранные о них сведения служат полноценным источником для изучения истории домостроительства аборигенного населения таежного Приобья.

В процессе археологических работ на поселении Когончинское 19 была собрана коллекция артефактов общей численно стью 177 изделий и заготовок из металла, камня, кости, дерева, стекла и керамики. Выделено шесть основных функциональных групп: украшения; орудия охоты и рыболовства; предметы вооружения; инструменты, предметы быта и домашнего обихода; посуда и кухонная утварь; монеты. Нумизматиче скую коллекцию составляют 9 медных монет времени правления российских императоров Александра I (1801–1825 гг.) и Николая I (1825–1855 гг.), что позволяет определить период функционирования поселения в пределах начала – середины XIX в. Судя по отсутствию более поздних широко распространенных монет, населенный пункт прекращает свое существование ко времени правле-

Рис. 2. Юрты Когончинские (ХМАО – Югра, Сургутский р-н). Обзорная схема. М 1: 50 000.

ния Александра III (1881–1893 гг.). Все указанные группы предметов составляют полноценный комплекс, присущий стационарному долговременному поселению с осуществлением различных видов деятельности.

Помимо археологической была также собрана археозоологическая коллекция (преимущественно северный олень и лось).

Основываясь на архитектуре сооружений, наличии чувала, завалинок, а также видовом составе животных, мы интерпретируем данное поселение как зимнее. В непосредственной близости находятся еще два поселения – Юрты Когончины зимние. Нам известны Юрты Когончины зимние-2, которые функционировали до 80-х гг. XX в. [Пальяно-ва, Петрова, Усолкина, 2013], и Юрты Когончины зимние-1, функционировавшие в XVII–XVIII вв. (рис. 2). Таким образом, на небольшом участке расположены три стационарных зимних поселения, принадлежавшие одному роду, с периодом существования не превышающим одного века. Судя по всему, странное расположение этих памятников, которые не приурочены к водоемам, можно объяснить их назначением, связанным с близкостью к зимней дороге из Тобольска в Сургут и обеспечением ее функционирования.

Список литературы Поселение Когончинское-19: первые результаты археологического изучения

- Гнатив В. О. Отчет о НИР. Археологические полевые работы (разведки), проведенные в зоне обустройства ме сторождений ООО «РН-Юганскнефтегаз» на территории Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 году. - Екатеринбург, 2017

- Липс С.А. Отчет о НИР. Археологические раскопки объекта культурного наследия «поселение Когончинское-19» в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2017 г. - Нефтеюганск, 2018. - 246 с

- Пальянова М.Н., Петрова Е.Н., Усолкина М.А. Архитектурно-этнологические исследования юрт Когончиных на территории Средне-Угутского месторождения нефти // Древнее наследие Средней Оби. - Екатеринбург: Магеллан, 2013. - С. 140-172