Поселение Кротовской культуры Венгерово-2: новые открытия

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Ефремова Н.С., Борзых К.А., Селин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 2016 г. на памятнике Венгерово-2 исследованы котлованы двух жилищ эпохи развитой бронзы. Жилище № 4 имеет площадь около 127 м2, № 9 - 67м2; оба строения трапециевидной формы, ориентированы длинными сторонами по линии СВ - ЮЗ. Очаги подпрямоугольной формы расположены в центре котлованов. Морфологически они идентичны объектам, изученным ранее на поселении. Отмечено своеобразие очага из жилища № 4, обусловленное структурой заполнения и большим количеством находок в нем. В ходе исследования были обнаружены изделия из фрагментов керамики, керамические «фишки» - фигурки водоплавающих птиц, погремушка в виде головки медведя.

Эпоха развитой бронзы, кротовская культура, барабинская лесостепь, котлованы жилищ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522385

IDR: 14522385 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Поселение Кротовской культуры Венгерово-2: новые открытия

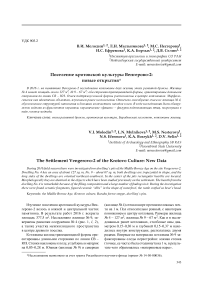

Изучение поселения кротовской культуры Вен-герово-2 велось в южной и центральной частях памятника. В результате работ 2016 г. вскрыта площадь 377,5 м2. Исследовано жилище № 9, завершены раскопки сооружения № 4 (рис. 1, 1, 2 ), а также участка межжилищного пространства в центре древнего поселка.

Котлованы жилищ трапециевидной формы ориентированы длинными сторонами по линии СВ – ЮЗ. Стенки наклонены к полу, углублены в материк на 0,05–0,28 м. Южная (жилище № 9) и северная

(жилище № 4) стенки шире противоположных почти на 1 м. Пол относительно ровный, с некоторым понижением к центру котлована. Размеры жилища № 4 – 127 м2, жилища № 9 – 67 м2. Как и в исследованных ранее котлованах, столбовые ямы диаметром 0,15–0,30 м и глубиной 0,15–0,37 м находились внутри конструкции, располагаясь двумя рядами. Впервые на материалах котлована № 9 зафиксированы следы перестройки: южная стенка (точнее, ее часть) была отодвинута на 1 м, в результате чего образовались «материковые нары».

Рис. 1. Планы котлованов жилищ на поселении Венгерово-2.

1 – котлован жилища № 4; 2 – котлован жилища № 9.

а – нераскопанные участки, занятые деревьями; б – очаги.

Очаги в исследованных жилищах располагались в центре котлованов. Объекты разбирались горизонтами по 3–5 см. Кроме того, была выполнена промывка грунта, что позволило существенно увеличить количество обнаруженных кальцинированных костей животных и рыбы, в т.ч. определимых до вида.

Очаг в жилище № 9 представлял собой подпрямоугольную яму со скругленными углами, размерами 1,47 × 0,92 м. Мощность заполнения очага, включая прокаленный слой, достигает 0,35 м. Продольный стратиграфический разрез и пого-ризонтная выборка позволили установить следующие особенности функционирования объекта. Верхняя часть заполнения, вероятно, связана с обрушившейся кровлей жилища (либо очаг был засыпан специально). Уровень, на котором разводили и постоянно поддерживали огонь, находился на глубине около 0,15 м; с этим же горизонтом связаны находки из заполнения очага (ножевидная пластина, чешуйка, лощила и абразивы на фрагментах керамики, глиняные «лепешки», «фишки», керамические шарики и их обломки). В центральной части очага фиксируется участок, связанный с максимально интенсивными и длительными процессами горения, что обусловило появление насыщенной углистой линзы и формирование на дне очага слоя спекшейся прокаленной глины. Мешанный, неоднородный характер нижней части заполнения объекта с включением прокаленных участков и фрагментированных кальцинированных костей свидетельствует о периодической чистке очага. Вероятно, золу выгребали в специальную околоочажную яму. Дальнейшее использование золы могло быть связано с ее химическими свойствами. В этнографической литературе имеются свидетельства применения золы/щелока для обработки шкур [Курбатов, 1997], а также в медицинских и гигиенических целях (см., напр.: [Кадырова, 2004; Ермакова, Повод, 2007]).

Очаг в жилище № 4 (размеры 1,66 × 0,9 × 0,36 м) морфологически идентичен объектам, изученным ранее на поселении [Нестерова, 2015, с. 11]. Однако особенности его заполнения позволяют ставить вопрос об иной модели функционирования и другом назначении устройства. Речь идет о наличии мощной гомогенной золистой мелкодисперсной прослойки светло-серого цвета (до 0,15 м), а также о формировании в двух противоположных сторонах очага, под золистым слоем, насыщенно-черных углистых линз. Вероятно, эти участки были связаны с процессами горения без доступа кислорода, что привело к отсутствию под ними прокала, тогда как в остальной части очажного устройства

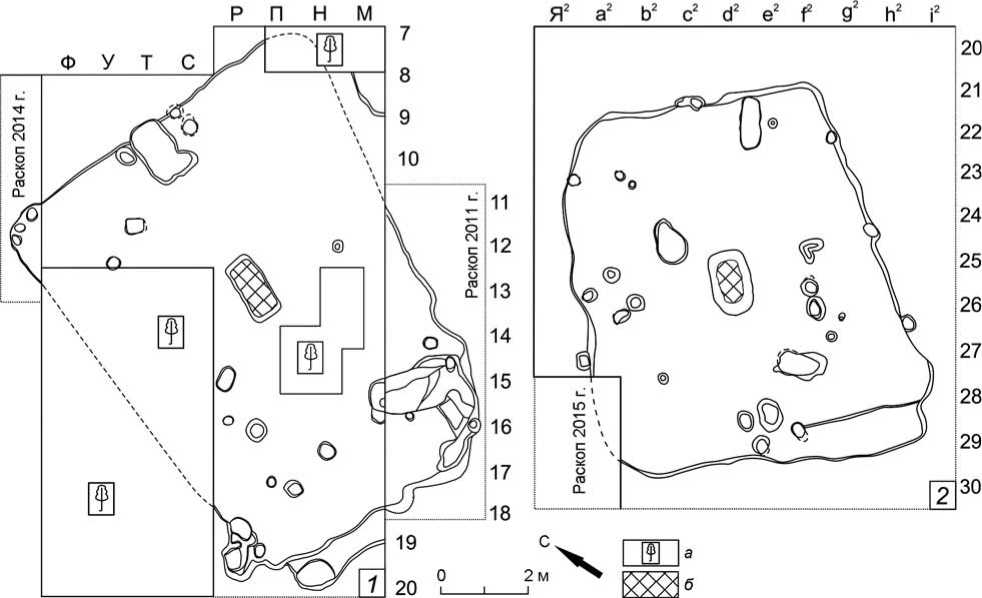

Рис. 2. Находки с поселения Венгерово-2.

1 – погремушка; 2 – нож; 3, 4 – наконечники стрел; 5 – бусина; 6, 12 – шарики; 7–10, 13–17 – «фишки»; 11 – стамеска; 18, 19 – фигурные «фишки».

1, 6–10, 12–19 – глина; 2–5 – камень; 11 – бронза.

мощность прокала достигает 0,10 м. Вероятно, зола из этого очага не убиралась, а намеренно накапливалась. В пользу отсутствия чисток данного теплотехнического устройства говорит и значительное количество находок на уровне горения огня: 2 скола, скребок, 4 литейные формы на фрагментах керамики, 4 «фишки», 18 лощил, 12 керамических шариков, 6 изделий из глины, «лепешка» из глины. Однозначно интерпретировать особенности функционирования объекта пока не представляется возможным. Тем не менее стоит отметить, что очаги с мощными золистыми линзами и кальцинированной ко стной массой часто связывают с медеплавильными операциями. Например, подобные устройства были изучены на поселении Горный [Каргалы, 2002, с. 71–83].

Основными находками на всех поселениях кро-товской культуры являются фрагменты керамики, изделия из стенок сосудов, каменные орудия (рис. 2, 1–19 ). В котловане жилища № 4 основная часть фрагментов керамики была сосредоточена с северной и восточной сторон очага, а также в юговосточной и южной части жилища. Керамический комплекс отражает характерные для памятника орнаменты.

В котловане № 9 фрагменты керамики большими скоплениями располагались в северной и северо-западной частях жилища. Особый интерес представляет скопление (объект 6) в северном углу жилища, состоящее из фрагментов от 4–5 сосудов. Организация орнамента, отмеченная на некоторых из них, ранее не фиксировалась на поселении.

В данном скоплении найдена погремушка – головка медвежонка, вылепленная из глины. Изображение головы передано реалистично, с некоторой долей стилизации (рис. 2, 1 ). Четко проработана открытая пасть зверя, округлые ушки, глаза намечены короткими штрихами. В кротовской манере обработки поверхности сосудов по всей площади погремушки нане сены расчесы зубчатым инструментом, имитирующие, вероятно, шерсть животного. Внутри изделия находятся камушки или глиняные шарики. На месте шеи налепом выполнена миниатюрная рукоять. Изделие до сих пор издает соответствующие звуки.

Находки погремушек – явление известное, но достаточно редкое. Наиболее древним из изученных на сегодняшний день предметов является глиняная погремушка из второго неолитического святилища у с. Вознесенского (малышевская культура) на р. Амуре [Медведев, 2005, рис. 11, 12]. По мнению В.Е. Медведева, функция изделия была ритуальной [Там же, с. 48]. В Сургутском краеведческом музее хранится погремушка калинкин-ской культуры из селища Моховая-83, датируемая VI (V)–III вв. до н.э. Изделие имеет ромбовидную в плане форму и округлое поперечное сечение. Внутри находятся восемь округлых глиняных шариков [Сургутский краеведческий музей…, 2011, с. 39, фото 71].

Для эпохи бронзы Сибири погремушка из глины, демонстрирующая образ медведя, – явление уникальное. Поражает мастерство древнего скульптора, которому удалось создать настоящее художественное произведение с элементами реализма и стилизации в передаче персонажа. Следует подчеркнуть, что образ медведя был сакральным у носителей западносибирских культур эпохи бронзы, что особенно проявилось в пластическом и декоративно-прикладном искусстве одиновской культуры, близкой кротовской по хронологии и территории распространения [Молодин, 2012].

Как и ранее, в жилищах № 4, 9 представлена коллекция изделий, выполненных из фрагментов керамики. Можно выделить несколько основных категорий: диски, овалы диаметром от 1,5 до 11,0 см, бруски подпрямоугольной и подквадратной формы, пряслица, абразивы, лощила, литейные формы (рис. 2, 6–10, 12–17 ). В жилище № 9 среди подобных изделий найдены две фигурные «фишки», изображающие водоплавающих птиц (рис. 2, 18, 19 ). Подобные изделия известны на памятниках Урала эпохи неолита – бронзы [Сериков, 2007, рис. 5, 7, 8 ].

Большое значение имеет находка в межжилищном пространстве у котлована № 9 бронзового изделия – стамески (рис. 2, 11 ), используемой обычно для мелких работ (прорезание отверстий, резьба по кости и дереву [Мыльников, 1999, с. 23]). Это второе изделие из металла, обнаруженное на памятнике.

Каменный инвентарь представлен как отходами производства (отщепы, чешуйки, сколы), так и немногочисленными орудиями (ножевидные пластины со следами вторичной обработки и утилитарной ретушью, скребки, наконечники стрел, нож с бифасиальной обработкой). Среди каменных изделий присутствует бусина со следами разнонаправленного сверления (рис. 2, 5 ). В целом подобный состав каменного инвентаря является типичным как для поселений, так и для могильников кротовской культуры [Стефанова, 1988; Молодин, Гришин, 2016].

Таким образом, полученные материалы пополнили коллекцию предметов кротовской культуры и предоставили новую информацию для ее характеристики и осмысления.

Список литературы Поселение Кротовской культуры Венгерово-2: новые открытия

- Ермакова Е.Е., Повод Н.А. Традиции в народной гигиене и медицине коми юга Тюменской области//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2007. -№ 7. -С. 183-194.

- Кадырова Л.М. Народные медицинские знания сибирских татар Омского Прииртышья: автореф. дис.... канд. ист. наук. -М., 2004. -23 с.

- Каргалы. -М.: Языки славянской культуры, 2002. -Т. II: Горный -поселение эпохи поздней бронзы. Топография, литология, стратиграфия. Производственно-бытовые и сакральные сооружения. Относительная и абсолютная хронология. -184 с.

- Курбатов В. А. Данные этнографии в реконструкции русского средневекового кожевенного производства//Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. Памяти В.Д. Белецкого (1919-1997). -СПб.; Псков, 1997. -Т. I. -С. 367-373.

- Медведев В.Е. Неолитические культовые центры в долине Амура//Археология, этнография и антропология Евразии. -2005. -№ 4. -С. 40-69.

- Молодин В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. -Т. 3: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов одиновской культуры. -220 с.

- Молодин В.И., Гришин А.Е. Памятник Сопка-2 на реке Оми. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. -Т. 4: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов кротовской культуры. -452 с.

- Мыльников В.П. Обработка дерева носителями пазырыкской культуры. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. -232 с.

- Нестерова М. С. Очаги в поселенческих комплексах эпохи бронзы и раннего железного века Западной Сибири: автореф. дис.... канд. ист. наук. -Новосибирск,2015. -22 с.

- Сериков Ю.Б. Глиняная пластика Урала в эпохи неолита -бронзы//Учен. зап. Нижнетагил. гос. социально-пед. акад. Общественные науки. -Нижний Тагил, 2007. -С. 18-37.

- Стефанова Н.К. Кротовская культура в Среднем Прииртышье//Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. -Свердловск: Урал. гос. ун-т, 1988. -С. 53-75.

- Сургутский краеведческий музей. Археологическое собрание: каталог. -Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2011. -152 с.